寻找努力的力量

——五年级心理辅导课教学设计

2022-06-07马晓慧

马晓慧

【设计理念】

学习动机是推动个体从事学习活动的内在过程或心理状态。小学高年级学生具有一定的学习动机,能够意识到学习的重要性。但是,他们在学习过程中遇到困难、挫折时会产生动摇,也就是说在维持学习动机的过程中,部分学生出现了消极情绪、消极思维和消极行为。

本课基于韦纳归因理论,带领学生体验归因对情绪、行为的影响,学会将成功和失败归因于自己的努力程度,从而维持学习动机。

【教学过程】

一、暖身活动:剪刀石头布

教师:同学们,我们来玩个游戏——剪刀石头布。

师生游戏。

教师:同学们,请分享一下当下的心情。

学生1:很开心,因为我赢了很多局。

学生2:不开心。

教师:我们能在这个游戏中获胜靠的是什么?

学生3:靠运气。

教师:我们在学习、生活中经常体验输赢,在“剪刀石头布”游戏中获胜主要靠运气,我们在学习中取得好成绩主要靠什么?今天,老师就和大家一起来寻找努力的力量。

设计意图:通过“剪刀石头布”游戏让学生体会成功与失败是很常见的,明白成败与运气、努力等很多因素有关,从而激发学生“寻找努力的力量”的兴趣。

二、导入案例,寻找努力要素

1.寻找努力的要素1

教师:同学们,努力是什么?

学生1:努力是为完成某个目标而奋斗。

教师:为了目标。

学生2:努力是付出辛勤的汗水。

教师:需要付出时间、精力。

学生3:努力是即使遇到困难了,也不放弃。

教师:坚持不懈。是的,努力是为了一个目标坚持不懈地付出时间、精力。

设计意图:通过与学生探讨他们对努力的认识,让学生整体感知“努力”的内涵。

2.寻找努力的要素2

教师:请同学们打开“记忆之门”,说说自己努力做成的事情有哪些?

学生1:我在父母的鼓励与监督下,每天坚持练习舞蹈半小时。

教师:你取得成功和刻意练习、坚持不懈有关。另外,你在父母的鼓励与监督下完成舞蹈练习,也说明你在通过多种途径寻求帮助。

学生2:我第一次钢琴考级没过。后来,我在妈妈的帮助下总结经验教训,重新制订计划,调整训练方法。

教师:所以,努力可以是刻意练、能坚持,也可以是多途径寻求帮助,还可以是常总结、会调整等。

设计意图:结合学生自身的例子,引导学生挖掘努力的要素,激发学生的探索兴趣。

三、主体活动:添加画

教师:努力让许多同学品尝到了成功的喜悦。下面,我们来现场感受一下成功的喜悦。

1.“添加画”活动讲解

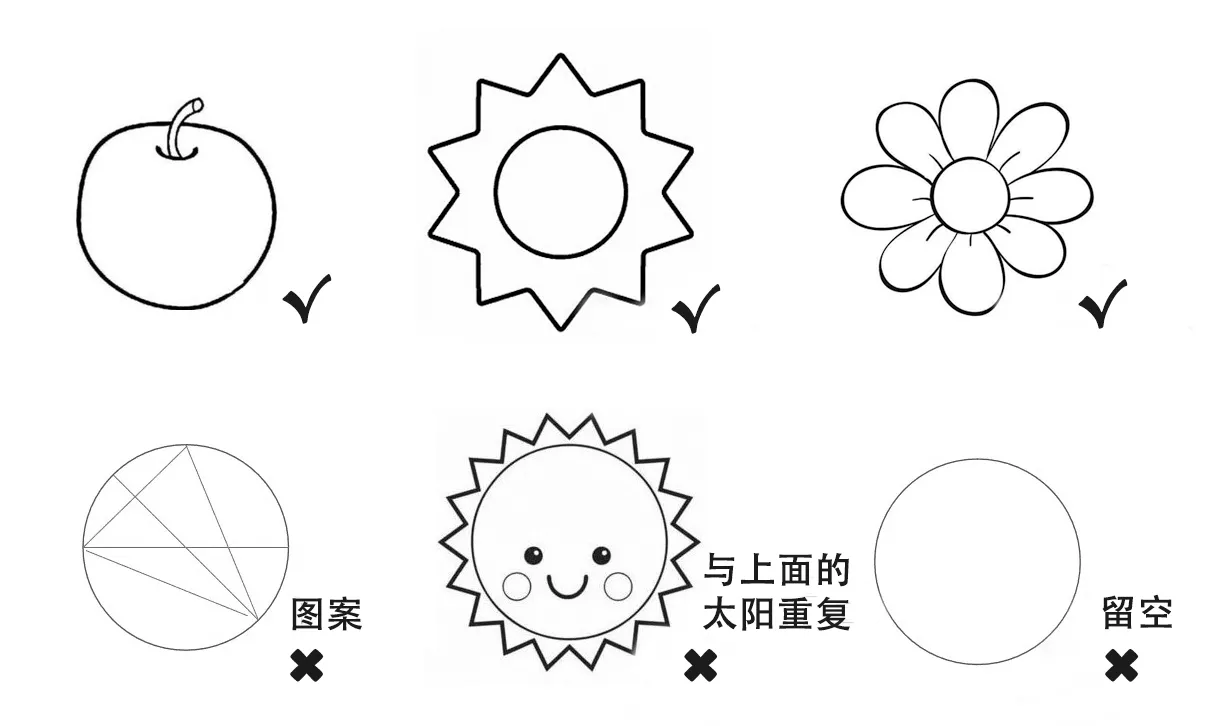

PPT 展示“添加画”活动规则:请根据学习任务单上的基本图形画出生活中的物品,不能单纯画图案、某个图形的变形或留空;请在3 分钟内独立完成6 个物品,时间到,放下笔,同桌互换;如基本图形是圆形,请在圆形的基础上画苹果、太阳、太阳花、足球、篮球、羽毛球等(见图1),不能单纯画图案、重复画太阳或留空。

图1 “添加画”示例

2.现场归因

PPT 展示活动的基本图形——正方形,同时播放3分钟的时钟滴答声,制造紧张氛围。

学生活动。

教师:在刚才的活动中,你的心情如何?

学生1:我很激动、很开心。

学生2:我有点伤心、无奈。

学生3:我比较平静,成功和失败都无所谓,这只是一个游戏而已。

教师:大家的心情不同,看来和成功或失败有关。接下来,请小组讨论,并填写学习任务单。然后每组派1名代表发言。

PPT展示学习任务单(见表1)。

表1 学习任务单

学生1:我们组有2 个人完成了任务。他们觉得成功是因为想象力和观察力强,绘画水平高。5 个人未完成任务,他们觉得失败是因为自己能力不行。

教师:你们觉得“能力”影响成败。

学生2:我们组有3 个人完成了任务。他们觉得成功是因为平时认真观察、思考;经过练习、仔细观察与记忆。5 个人未完成任务,他们认为任务有点难、受同桌干扰。

教师:你们觉得“努力、难度和环境”影响成败。

学生3:我们组有4 个人完成了任务,他们觉得成功是因为画画速度快。4 个人未完成任务,他们觉得现场的滴答声影响发挥。

教师:你们觉得“努力和环境”影响成败。

学生4:我们组有1 个人完成了任务,他觉得成功是因为自己能够冷静思考,排除同桌和滴答声的干扰。6 个人未完成任务,他们觉得失败是因为没有仔细观察和记忆。

教师:你们觉得“心境、努力”影响成败。

学生5:我们组有2 个人完成了任务,他们觉得成功是因为任务难度小,见过类似题目。6个人未完成任务,他们觉得失败是因为任务有点难、没有仔细观察和记忆。

教师:你们觉得“运气和努力”影响成败。

学生6:我们组7 个人都未完成任务,他们觉得失败是因为平时没有留心观察、思考和训练;画得太复杂,占用太多时间;太紧张了;任务时间太短;运气差,画画是自己的弱项。

教师:能力、努力、环境、心境、难度和运气等影响我们对成败的归因。

设计意图:通过“添加画”活动,让学生现场体验成功与失败,从而发现自己与他人的归因方式。

四、寻找努力的力量

1.努力的力量1

教师:同学们,请思考在能力、难度、环境、心境、运气这些因素中,哪些因素可以通过努力改变失败结果?

学生1:长期练习可以提升能力水平。既然能力提升了,任务难度就小了。

教师:努力可以是“刻意练,能坚持”。这样看来,努力可以改变影响成败的能力和难度要素。

学生2:我可以请求老师关掉滴答声。同时,告诉同桌不要发出声音。

教师:努力可以是“多途径寻求帮助”。我们可以向老师、同学求助,或许他们会答应,这样可以排除环境的干扰。

学生3:我觉得失败的原因是画得太复杂了,我打算改变策略,下次紧张时做深呼吸。

教师:努力可以是常总结,会调整。这样就能改善心境。

学生4:我听过一句话叫“越努力越幸运”。

教师:努力可以提升个人能力、间接降低难度、还能调整状态、改变能改变的环境,甚至是运气。另外,努力还能让我们做事更坚持呢!同学们,这就是努力的力量。

设计意图:通过提问的形式引导学生认识到努力可以改变“添加画”活动的结果,发现努力的力量。

2.努力的力量2

教师:努力可以改变很多,还可以让我们拥有力量。同学们,请回忆自己在开学初设立的小目标,你想通过哪些努力来实现?如何克服实现目标时遇到的困难?

学生1:考试失败后,我及时吸取教训,发现是因为阅读量不够。所以,我努力看课外书。

教师:失败后,努力可以让我们不灰心,及时总结和调整。这是努力的力量。

学生2:我想运动,可是没有完成作业。我和妈妈分析后发现,不能及时完成作业的原因是辅导班太多和总是忍不住玩游戏。我打算放弃2个辅导班并且只在规定时间内玩游戏。

教师:努力可以让我们完成小目标,及时寻求帮助、调整方向。

学生3:我想写一手好字。所以,我要在书法课上认真听,课后多练习、多坚持。

教师:长期刻意练习可以让我们完成小目标,这也是努力的力量。

设计意图:引导学生回忆自己的小目标以及在完成目标时遇到的困难,将课堂所思所悟应用到自己的学习中,起到维持学习动机的作用。

五、延伸努力的力量

教师:这节课,我们找到了努力的力量。努力是一个过程,需要付出时间和精力。虽然我们在学习过程中会遭遇失败,但请不要放弃努力。努力不一定成功,但成功离不开努力!请同学们课后完成三角形的添加画。我们下节课比一比,看看谁有进步。

设计意图:通过总结提升和课外作业,引导学生辩证地看待努力与成功的关系。

【教学反思】

笔者在教学中发现,五年级学生明白学习的重要性,但经常把考试失败归因于自己能力不足。为改善这种情况,笔者将本节课的教学目标设定为维持学习动机,采用小组互动、生生互动、师生互动等互动形式,帮助学生探索努力的力量。总体来说,课堂互动效果良好,学生思考深入。

本节课的主体活动是添加画。该环节的目标是让一部分学生体验成功,另一部分学生体验失败,从而进行现场归因。这个环节的成败直接影响到学生的体验,虽然经过多轮设计与打磨,但每个班级的学情不同,时间设置上也要有所调整。另外,本课还可以就“如何推动学生在现实生活中实现目标、按照计划努力”这个问题进行进一步探索,引导学生感受努力过程中的心流体验,进而增强学习自信心,提升学习动机水平。

【点评】

本节课是基于韦纳的成败归因理论设计的,从学生可控的努力因素着眼,鼓励学生寻找努力的力量。本节课有以下几点值得借鉴。

1.设计合理新颖。本课设计符合小学高年级学生的认知特点和现实需求,跳出了成功学的逻辑,并没有一味地激励和煽情,而是巧妙地把理论中“可控与不可控因素”转化为本课的线索“通过何种努力可以改变”,从而挖掘出努力的力量。其中,环境的滴答声、现场公开课的紧张气氛都被很好地加以利用。所有的一切都可以通过努力调整自己的状态加以改变,这里隐含着“我可以通过努力适应任何失败,通过努力改变对自己不利的因素”,这样的课堂价值观是积极向上的。

2.课堂逻辑清晰。课堂的逻辑是“运气要素分析—努力要素分析—现场成败归因—寻找努力的力量—延伸努力的力量”,鼓励学生寻找努力的力量并付诸行动,对完成学习目标、克服学习困难都有帮助,从而提升学习信心。

3.课堂互动良好。授课教师利用“剪刀石头布”“添加画”等游戏活动,提升学生参与课堂的积极性,让学生真切感受到成功与失败时的内心感受,并尝试成败归因。通过对自身案例的分析,逐步理清努力的要素,并在后续引发完成小目标的行动。学生在此过程中受到了极大的鼓舞,对自己、对未来多了一份信心和希望。