强夯在特高压换流站块石回填地基处理中的应用

2022-06-06雷晓标张玉明

雷晓标,张玉明

(1.中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司,湖北 武汉 430071;2. 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司,陕西 西安 710075)

0 引言

随着特高压工程的建设,换流站的站址不可避免会选在高差较大的地区,需进行大面积的挖高填低并进行地基处理。选择一种能满足设计要求、施工周期短和经济效果好的地基处理方式对换流站的建设十分重要。

强夯法是用重锤自一定高度下落夯击土层,给地基以冲击和振动能量,使地基迅速固结,以提高地基的承载力。其适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土地基等,具有加固效果显著、施工简单、质量易控、工程造价较低等特点。

本文根据工程实例综合考虑场地地基处理的适用性及其成效等因素,站区地基处理选取强夯法,并结合场地平整同时进行。

1 工程概况

1.1 地质条件

某换流站地处鄂尔多斯台地西缘,属缓坡丘陵地貌。地形总体呈东高西低之势,局部起伏较大,地面高程1 310.10~1 337.80 m,最大高差约27.70 m。

站址地层上部为第四系风积砂,下覆侏罗系砂岩。地层由上至下为0.30~4.00 m厚的①粉砂(Q4eol)和厚度大于50 m的②砂岩(J2),各层土地基承载力特征值见表1所列。

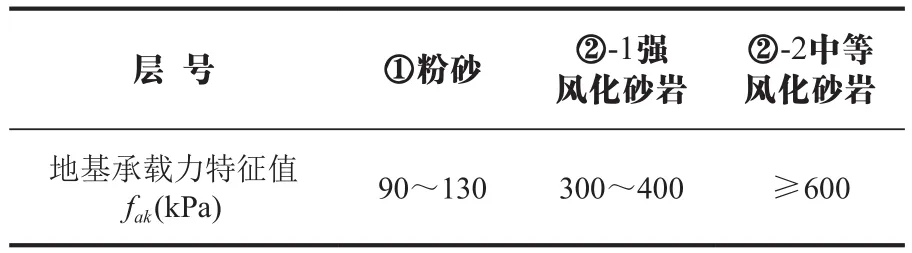

表1 地基承载力特征值

站址占地27.5万m2,场平土石方挖方45万m3,土石比2∶8,岩石抗压强度平均值为58.3 MPa。

1.2 站址竖向布置

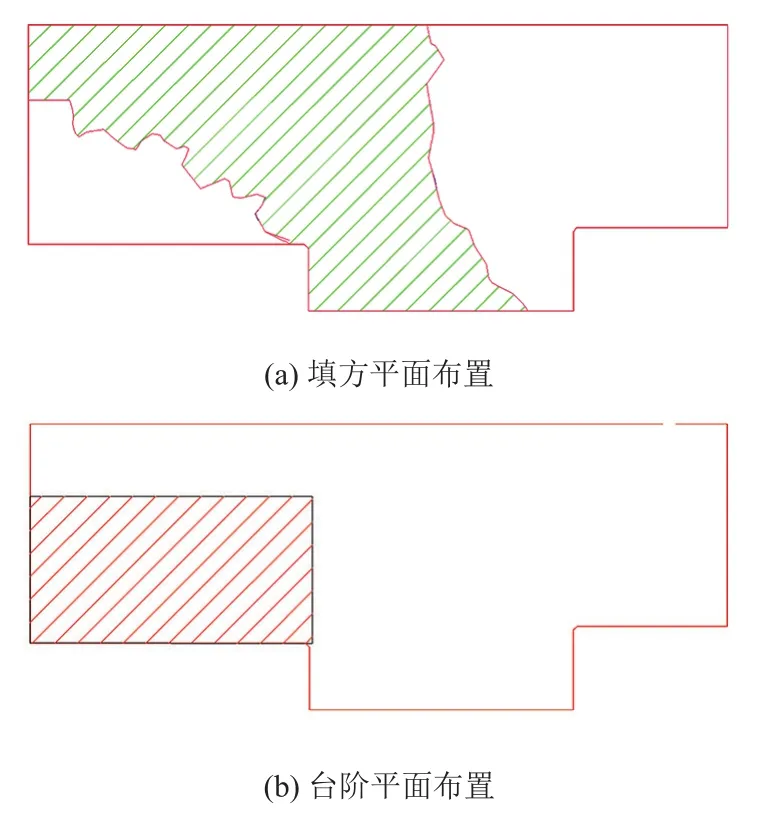

站址区内有一条冲沟从中部自东南向西北呈倒“L”形状穿过,地面具有二梁夹二谷的地形特点,填方区域如图1(a)所示,阴影部分填方厚度0~9 m。结合站址地形地貌,为减少土石方工程量,本工程采用阶梯式布置,如图1(b)所示,阴影区域比其它区域低2.5 m,两区域的设计初平标高分别为1 316.42 m和1 318.92 m,场地内各自采用平坡布置。根据场地土方施工图和地质剖面、回填土厚度和原场地①粉砂厚度之和即填方区处理厚度,共约0~10.5 m。

图1 平面布置图

1.3 填料控制

由于岩石强度较高,机械开挖困难,现场采用爆破工艺,如图2(a)所示。为保证填料满足强夯要求,填料粒径超过30 cm的采用夯锤拍砸、机械破碎锤和颚式破碎机进行二次破碎。破碎后分层堆填至强夯设计标高后进行强夯,每层铺设厚度50 cm,铺填过程中采用人工洒水,含水量控制在5%左右,每层均需常规碾压。通过机械开挖—装车—堆卸—洒水—机械二次破碎—洒水—推土机推平—机械碾压等工序,使开挖出的①层粉砂与破碎后砂岩的混合回填料得到充分拌合,达到较好级配,保证填土含水率。

图2 岩石爆破及破碎

考虑场平时填方区①层粉砂厚度平均为1.5 m,将其挖出后与开挖的砂岩混合比较困难,后续仅清除填方区地表耕植土,直接在①层粉砂上回填到强夯标高后进行强夯一并处理。

2 试夯

因站址区两部分2.5 m的高差和0~10.5 m的回填土处理深度,为了确定整个站区采用一层强夯或两层强夯的处理方案及相关的参数,选取3种主夯夯击能及对应的满夯夯击能进行了试夯。

2.1 试夯参数

试夯参数根据强夯的有效加固深度确定,选取8 000 kN·m、6 000 kN·m和2 000 kN·m主夯夯击能,分别对应3 000 kN·m、2 000 kN·m和1 000 kN·m满夯夯击能。夯锤直径均为2 500 mm。

为了争取施工时间,在未大面积场平填土前单独试夯。在站址填方区堆填3个试夯区孤岛,为保证试夯和工程夯的土体约束条件一致,孤岛顶面和底面尺寸分别为50 m×50 m和90 m×90 m,四周自然放坡,中间设置马道。

试夯主夯为两遍,等边三角形布置,夯间距均采用5 m。主夯夯击能的击数13击。满夯为一遍,采用1/4锤印搭接,击数为5击,最终以最后两击夯沉量平均值不大于50 mm控制。

2.2 试夯结果

通过试夯确定8 000 kN·m主夯两遍和6 000 kN·m主夯两遍的夯击击数均为13击,2 000 kN·m主夯的夯击击数为10击,满夯击数均为5击。对单点累计夯沉量(夯坑深度)大于1.0 m的主夯点,采取虚填料进行主夯加固,加固击数为3~6击,最大累计夯沉量小于1.0 m。

试夯检测显示,地基承载力特征值fak≥250 kPa,变形模量平均值31.4 MPa,强夯后干密度为2.22~2.29 t/m3。8 000 kN·m、6 000 kN·m和2 000 kN·m主夯及对应满夯夯击能的平均夯沉量分别为39.0 cm、29.3 cm和8.7 cm,有效影响深度分别为8.3 m、6.9 m和3.8 m。夯前和夯后的其它参数对比见表2所列。

表2 参数对比表

3 工程夯

3.1 工程夯方案

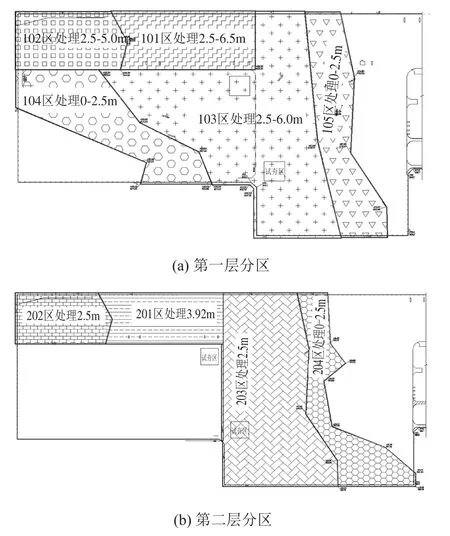

根据试夯结果和填方区“锅盆槽道”地形以及站址台阶布置的特点,按照先深填方区后浅填方区的原则,在浅填方区和深填方区分别采用一层和两层强夯,强夯分区平面布置图如图3所示。工程夯选用试夯的施工参数,以夯击次数与最后两击的平均夯沉量双控制。

图3 强夯分区平面布置图

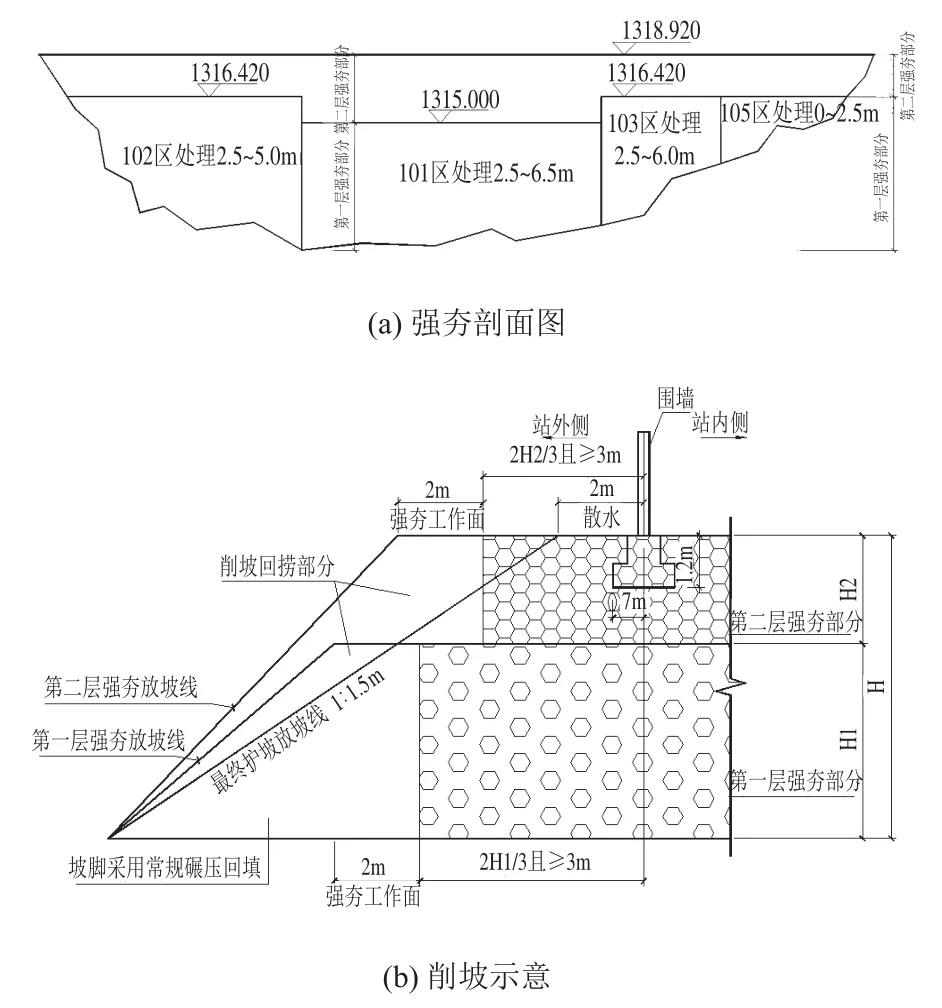

由此可知,因场地台阶布置、试夯有效影响深度和现场施工进度,最终将最深处理厚度为10.5 m的区域分为6.5 m和4 m两层进行强夯,且两层均采用6 000 kN·m主夯及2 000 kN·m满夯;将回填土厚度为0~2.5 m的区域采用2 000 kN·m主夯和1 000 kN·m满夯;将剩余区域2.5~6.0 m的采用6 000 kN·m主夯及2 000 kN·m满夯,强夯分区剖面如图4(a)所示。

图4 强夯竖向布置图

站区北侧围墙处填方边坡及站区内台阶布置的挡墙处均采用强夯后削坡处理,削坡示意详如图4(b)所示。处理范围超过站区北侧围墙基础或站内挡土墙基础外边缘,宽度约为处理深度的2/3,并不小于3 m,围墙外护坡坡脚强夯处理不到的范围须采用常规回填碾压方式处理,挡土墙在强夯施工结束检测合格后开挖、砌筑。

3.2 工程夯检测原则

根据站区平面布置,工程夯共分为4个区:750 kV配电装置区、换流变区、直流场区和交流滤波器场区。强夯处理后检验点的数量以建(构)筑物为单元,每个建(构)筑物单元不少于3点,每300 m2不少于一个检验点。据此按照现场情况,对密度测试、瑞利波测试、标准贯入试验和动力触探试验均按每1 200 m2取一个检测点。上述4个区域对应平板载荷试验点分别取9点、3点、6点和9点,颗粒分析试验每区取3点。

3.3 工程夯检测结果

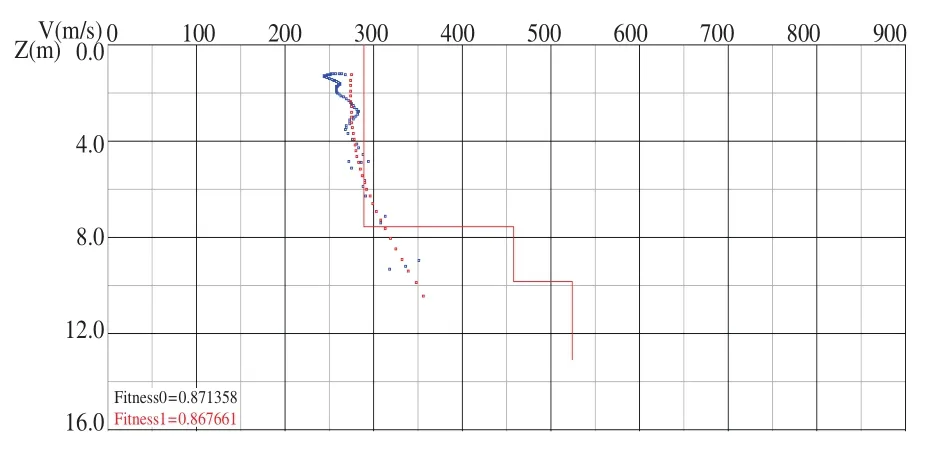

检测块石回填土颗粒级配不均匀系数Cu>5。采用强夯后的地基承载力特征值fak最小为250 kPa,变形模型最小为31 MPa。回填土动探(N120)平均击数为24击,下卧原粉砂层标准贯入(N63.5)试验击数由10击提高到了44击。回填土干密度最小为2.23 t/m3。回填土平均横波波速比较均匀,为279 m/s左右,下卧粉砂层为454 m/s左右。有代表性的瑞利波测试成果如图5所示,此时填土厚度7.6 m,填土下覆粉砂层深度在7.6~9.6 m之间。

图5 代表性的瑞利波测试成果

交流滤波器场局部沟槽边缘,基本为原状粉砂层强夯,处理后的地基承载力特征值fak也达到200 kPa,变形模型15 MPa,干密度1.82 t/m3。

上述检测数据说明强夯对回填土和原状粉砂都产生了很好的挤密作用。

3.4 场地标高复测

强夯后场地标高发生一定的改变,在强夯全部施工完成、检验合格后,对场地进行了复平,然后对围墙内场地标高进行控制性测量,此测量结果为设计单位最终场地设计标高的确定提供依据。

4 有效加固深度分析

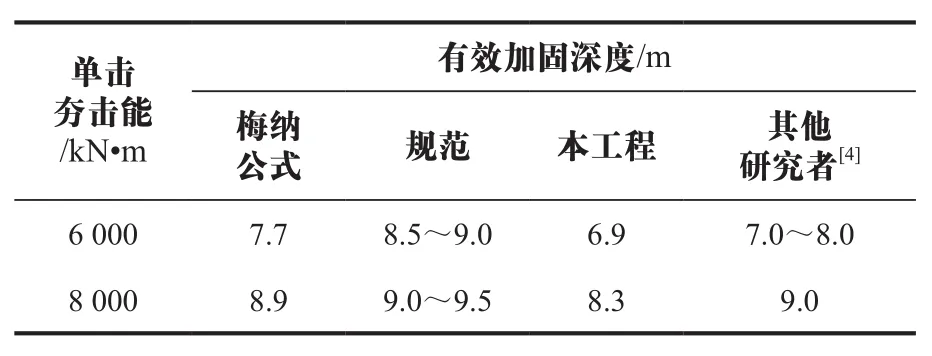

关于强夯法有效加固深度,在资料和经验匮乏时可按JGJ 79—2012《建筑地基处理技术规范》中相关表格预估或按照梅纳公式估算,也有一些研究者提出了一些经验公式,本文结合工程实践经验对比分析的有效加固深度见表3所列。

表3 有效加固深度对比表

从表3可以看出,针对山区爆破后的碎石回填地基,文献[4]和本工程的强夯有效加固深度比较接近,但比常用的梅纳公式和规范查表对应的值都偏小。

5 结语

根据该换流站施工和使用阶段共3年多的观测,主要建(构)筑物及设备基础的沉降均已经进入稳定阶段,全站最大累计沉降量发生在回填区荷载较大的极2高端换流变基础处,为2.62 mm。实践证明,在以块石为主的回填土地基中采用强夯地基处理方式是成功的,对特高压换流站的地基处理具有积极的借鉴作用,对于山区块石回填地基的强夯有效加固深度也有一定的参考价值。