清代地方诬告案的发生

——基于二元规范话语的考察

2022-06-02朱恒

朱 恒

(南开大学 法学院,天津 300350)

长期以来,法史学界在研究清代地方判牍档案过程中,未尝不为判牍中充斥的大量诬告案件所吸引和困惑,他们于是思考清代诬告何以多发的原因。通行的解释是,与清代简省司法体制下百姓告状时的策略行为相关涉,所谓“为图准状而诬告说”[1-3],进而基于此观点亦可说明诬告案中缘何地方官通常从轻发落,即既然行为人在告诉时主观上并无恶意,那么从轻处罚也是合乎情理法度的。但尚有比“为什么诬告”更重要且更为迫切的问题需要解决,即什么是诬告。对此,本文试图将诬告这一词语置于多学科背景下研究,发现不同学科话语对“诬告”界定的关注点不同,认识的角度亦有差异。随之,转向法学学科,试图理清何为清代中央规范的诬告,何为地方规范的诬告,二者对诬告认定上又有何不同。

一、诬告例文对诬告罪的扩张与限缩认定

一门学科的研究定然基于其学科话语,这似无可置疑,然而这在规范学科秩序的同时,也会带来自说自话的困局,故在研究诬告时,有必要先审视其他学科对某一社会现象的话语界定。就诬告涵义如何界定而言,历史学研究借由历史资料,通过纵向比较以考察诬告涵义的流变,依不同时代背景对一行为现象进行界定;社会学研究可能将其作为一种个体行为时的策略选择,在其分析话语中,个体作为场域中的一员,各参与个体都被有机组织起来,成员的诸行为仅被看成一种策略;经济学研究则把个体假想成理性自利的经济人,将个体说谎作为赌徒游戏中的惯用伎俩,其往往能使说谎者在博弈中处于主动并达至最大利益;政治学研究可能更将诬告为一种权谋之术研究,认为这是一种权力斗争的寻常手段;伦理学研究则更偏向人性论的分析,认为诬告乃是人性中私的一种表现。

当视野移向法学学科时,诬告作为法学学科中的常见名词,其基本含义散见于各刑法学教材中,似无须赘述。然词语内涵的界定一向受制于时间与空间,受制于学科分野。本文就是在考察清代地方判牍档案后,觉察到地方官话语中的诬告相比于大清律例诬告律中的诬告及现行刑法诬告陷害罪中诬告在涵义上更广。

就现行刑法诬告陷害罪概念而言。按照张明楷的观点,诬告陷害罪,是指故意向公安、司法机关或有关国家机关告发捏造的犯罪事实,意图使他人受到刑事追究,情节严重的行为[4]。诬告行为侵犯的是公民人身权法益(也有学者主张该行为也侵犯国家正常司法秩序的法益),是一种情节加重犯,即需要诬告行为与虚假内容足以引起公安、司法机关刑事追究的活动,即认为情节严重;反之则认为情节轻微,不以犯罪论处。故现代刑法是从主客观两方面对诬告进行界定,并将情节严重与否作为诬告行为是否构罪的标准。

上述是现代法学对诬告的界定。大清律例所载诬告涵义应作何解?依照沈之奇的《大清律辑注》所云:“捏造虚无事情,告言人罪者,曰诬告。”[5]这无疑是关于诬告这一不法行为的准官方定义。然查阅其他法律史资料,发现对诬告这一行为的界定着实是大相径庭。如今人所编《中国古代法律辞典》所释:“诬告是指以捏造或歪曲的事实控告他人。”[6]而深为地方官厌恶的刀笔讼师对诬告的界定可谓切中肯綮:“谓与人有小隙而张大其事而诬(难)之者。因愚而不按(谙)律法,听讼师之珥笔,满纸虹桥,不顾公庭之辨理,三尺蹊径。律云诬告加三等是也。”[7]

其实,如上诸论无非是关于事实上诬告行为的界定,而要想真正理清规范意义上的诬告罪非结合律例不可。按照清律对诬告罪的表述,“凡诬告人笞罪者,加所诬罪二等;流、徒、杖罪,(不论已决配、未决配。)加所诬罪三等。各罪止杖一百、流三千里。”相较于律文原则性、一般性规定,例文对诬告罪的认定则要实际得多。一方面,例文有对该罪的拟制认定。如诬告例文第2 条①文中例文序号为笔者所加,原书无序号。:“奸徒串结衙门人役,假以上司察访为由,纂集事件,挟制官府,陷害良善。或诈骗财物、报复私仇,名为窝访者,审实依律问罪。”诬告例文第6条:“凡实系切己之事方许陈告。若将弁克饷务,须营伍管队等头目,率领兵丁,公同陈吿。州县征派,务须里长率领众民,公同陈吿,方准受理。如违禁将非系公同陈告之事,怀挟私仇,改捏姓名,砌款粘单牵连罗织,希图准行妄控者,除所告不准外,照律治以诬告之罪。”如此规定的原因可能包括两个方面,一是司法实践中刁民串结衙役,借上司察访拦轿喊冤,或者饷务、征派纠纷中,率领兵丁公同陈吿,伪造姓名控告,属于严重妨害司法秩序的行为,所以需要特别规定;再者,之所以置于诬告律下在于,相比于诉讼门下其他律例,诬告律处罚更重,更能达到威慑效果。

另一方面,例文也有对该罪的限缩认定。律文本身其实并未规定有行为人行为时是否存在主观恶意,以及是否引起一定危害后果,但例文第8条、第9 条和第14 条都将行为人主观上是否有恶意作为从轻处罚或免责的事由(在司法实践中的表述往往是控之“有因”)。如例文第8条就规定:若是“挟仇诬告人谋死人命,致尸遭蒸检,为首者绞候,”但若是“其有审无挟仇,止以误执伤痕,诬告蒸检者,为首,发近边充军。”例文第14条也表达了同样的意思,若是“子孙将祖父母、父母死尸,挟仇诬告他人谋害,致尸遭蒸检者,比照毁弃祖父母、父母尸律,拟斩监候。其有并非挟仇,止以误执伤痕,告官蒸检者,照诬告人死罪未决律,杖一百,流三千里。”其中例文第9条甚至规定了该罪的免责事由,如“控告人命,如有诬告情弊,即照诬告人死罪未决律治罪,不得听其自行拦息。其间或有误听人言,情急,妄告于未经验尸之先,尽吐实情,自愿认罪,递词求息者,讯明该犯果无贿和等情,照不应重治罪完结。”[8]同时结合《刑案汇览》中相关案例,发现当行为人主观上存在误告、疑告时,也成为该罪的免责事由。如案犯朱保因怀疑母被殴死(实被殴逼自尽)告检,云南巡抚的意见是依误执伤痕尸遭蒸检例拟流加徒,最后刑部的意见包括:一是其母死时肋骨折断,其怀疑有因;再是朱保曾怀疑告检,恰在这时州官因公他出,虽其声称闻报回署,终致尸体月余未检,最后只得蒸检,所以断不能坐以误执之条,改照不应为重律杖八十[9]1696。还有一起案犯刘祖荛误信堂兄刘祖华遗书妄告致尸遭蒸检,因是误信遗书,最后也是照不应为重律杖八十[9]1702。

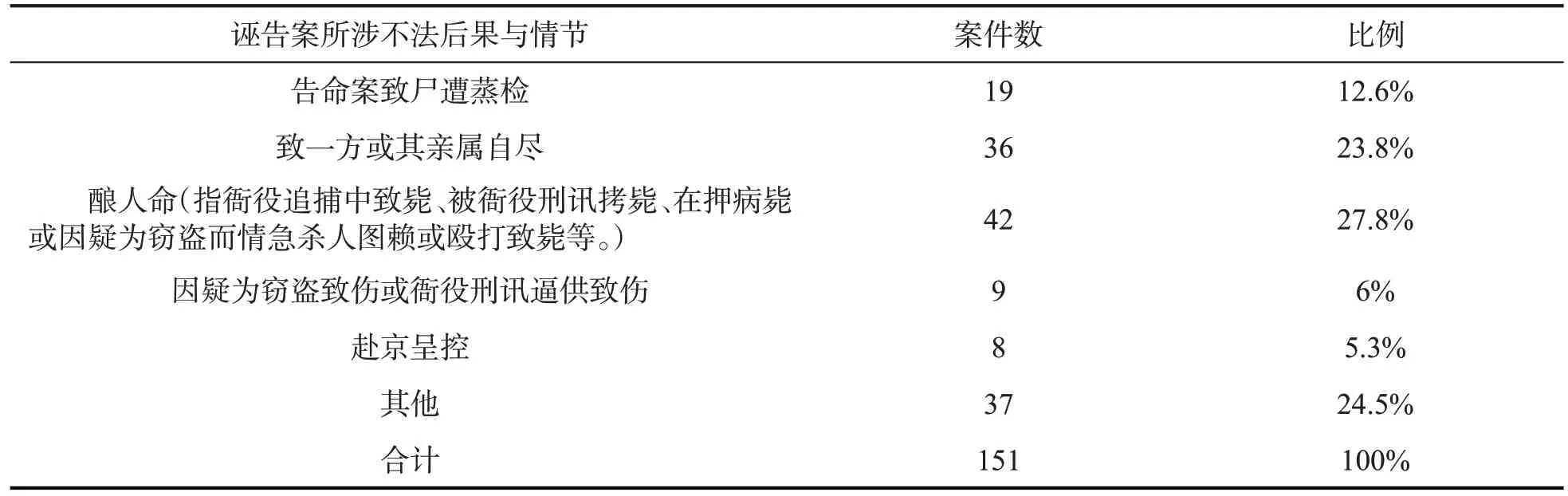

就罪的认定是否要求不法后果或严重情节,律文的规定是针对被诬之人的,即不问其是否已决配,但实际情况却要复杂得多。通过分析《刑案汇览三编》诬告门下的案例,发现对该罪的认定尚需不法行为造成一定后果或存在严重情节,主要包括致尸遭蒸检,致人命案,京控等(见表1)。这在强调结果归责的古代是不难想象的。一如蔡枢衡所言:“在最初,既不分别行为的结果和偶然现象,也不问犯人对于犯罪事实有无认识,只知按行为及行为后继起的现象来衡量犯人的责任。并且不论精神正常与否和年龄大小。因而形成了所谓结果责任时代。”[10]

表1 《刑案汇览三编》诬告门下诬告案所涉后果与情节的统计

所以,结合律例规定及中央的司法实践,中央层面对诬告罪的认定要以行为人主观上存在恶意(即“有因”是阻却事由),及造成一定的危害后果为已足。

二、地方官话语中的诬告

那么,作为本文研究问题的“诬告”究竟采用何种话语下的概念呢?正如本文一直强调的,乃为地方官话语中的诬告,该话语下的诬告既具有规范意义一面,又具有事实意义一面。那么该话语下的诬告义涵如何,如何理解呢?

首先,若诬告内容本身就是轻案,地方官话语中的诬告则并非规范意义上的,是一种经验话语。其次,既然诬告一语乃为经验话语,其语词的界定往往因人而异,地方官掌握了对事物的话语权,这种话语权如何体现的,唯有研究他们话语的载体(判牍及档案)方能明晓;最后,不同于国家立法层面上对诬告的规范界定,基于判牍档案分析可以发现,在自理案件中地方官对诬告的认定极为模糊,动辄坐诬或严惩,往往不究明告诉者的主观方面,不区分案件是否受理,不考虑结果、情节是否严重,此时地方官是在实践自己的话语权威,以消弭健讼这一乱世之象,以期达到息讼的效果。

就定罪上是否考虑行为人主观方面而言,例如行为人告诉后引虚这一免责事由往往不为地方官考虑。这里有一起金天祥误告金天德贩卖私盐案,说是县民金天德向金天顺购买壅田盐泥八包,可知这些盐泥确有来历。当日金天德将盐泥放于埠头过夜,恰为金天祥所见,便起意讹诈一笔,于是托柴贩安胜告诉地保。经地保看验,确系盐泥而非私盐。金天祥恼羞成怒,又唆使安胜告于巡商张和茂,张和茂只听一面之词,便禀县提究。经知县调取盐泥,用水淘净,确系近海沙泥,并非黑盐。金天详遂供称当时仅看其盐包,见有少许白色,后方知为盐泥,已自认诬。知县孙鼎烈判决道:“金天祥仅予笞责,律以反坐,原不足以蔽辜,既据地保许文一再央求,保其安分营生,不再生事害人,姑准保释,仍饬县改悔结存查。”[11]当然,也存在定罪上虽不考虑其主观方面,但将其主观上的控出有因作为量刑的考量因素继而不予处罚。如一起僧人隆柱控袁坤江、袁坤平殴毙分尸案。说是僧人隆柱师傅昌茂,在道光十九年外出途中失踪。至道光二十四年三月,忽有乳臭小子龚爱保(13岁)向隆柱声称其师是为人谋杀。隆柱听信龚爱保所言,控告袁坤江、袁坤平二人。后经讯供知县沈衍庆以为:“倘使昌茂果系被杀,而在无凶器、尸身、干证数项之一情形下无可定案,岂容一幼稚之子片面之词。况爱保现年十三岁,而其父过世时其方才八岁,若其父亲同谋杀人,又岂容稚子在侧审视。故爱保告知隆柱之言,必系奸徒唆使,借以诬陷。”最后知县判决:“龚爱保年幼无知,从宽薄责,僧人隆柱本应坐诬,惟系误听,事出有因,姑免深究。”[12]

就情节、结果而言,诬告行为是否造成值得处罚的情节或后果往往也不在地方官考虑范围内。如洛阳县民马天玉诬控李芳春捏约讹骗案,该案本是一起民事案件,因债主李芳春催债引起马天玉不满,便假称只借款额50 千文,加上利钱才70千文(实际借款就有70千文)。经知府李钧审断,判决道:“(马天玉)如此捏诬,殊属可笑。重责三十,以示惩儆。”[13]又如一起因侄子索钱不得控告叔叔“挟契陷业”的案子。说是县民程应九与程书亭兄弟二人早年分家而居,生前二人约定家中田产老契交与程书亭保管。多年以后程应九身故,其二子因向叔叔索钱不得,便控告其“挟契陷业”。经知县沈衍庆审断,认为:“程万兴挟嫌妄争,本应坐诬。姑念祖属宗亲,一富一贫,不妨略事言情,酌令贴补万兴钱160千,以全和睦。”[14]

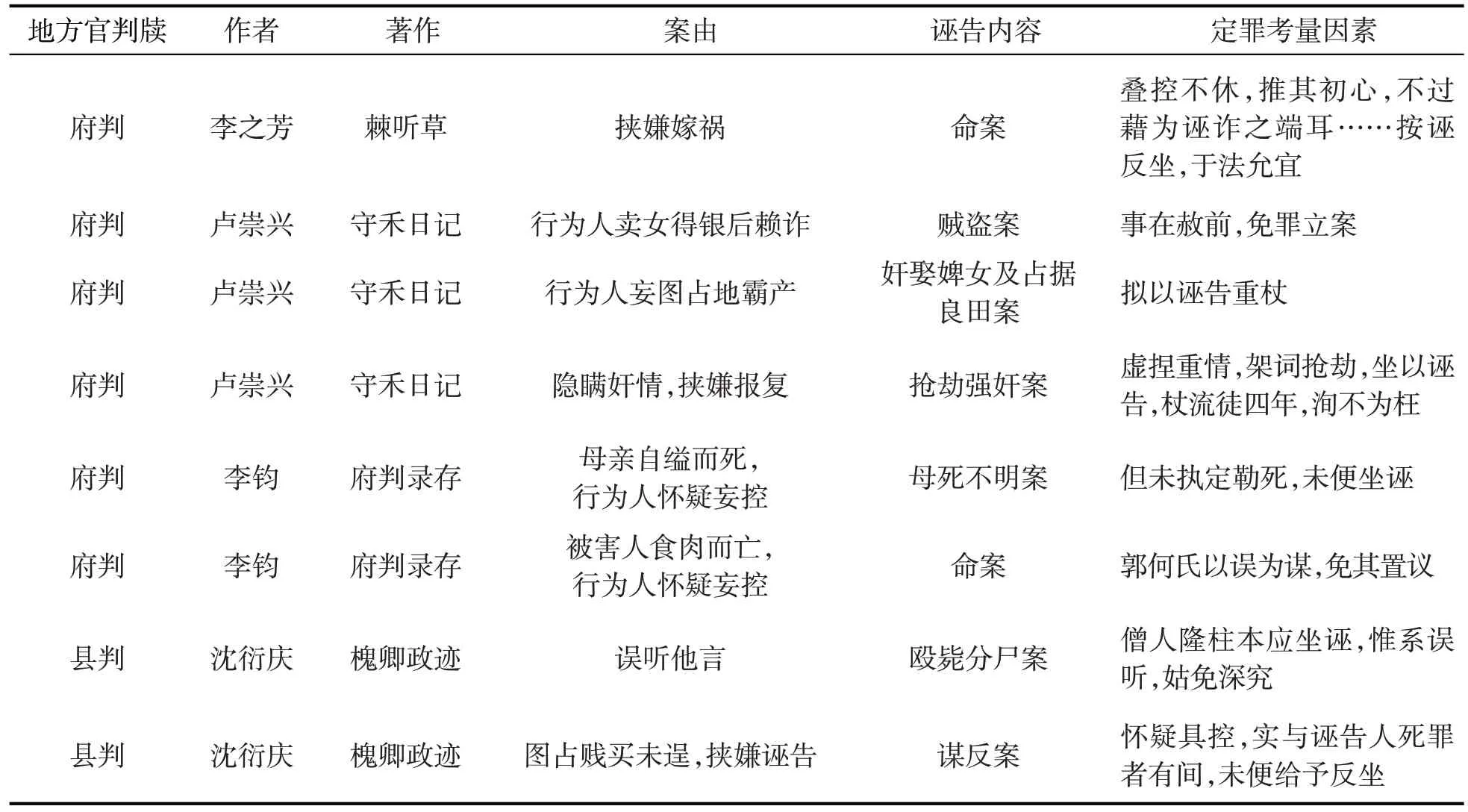

当诬告内容为重案时,地方官话语中的诬告又有规范意义的一面,即将行为人主观上的误告、疑告、未执定勒死等情形作为该罪的免责事由(见表2)。这主要是因为以重案诬告,其反坐的也是重罪,是非自理案件,而非自理案件须经重重覆审,故地方官的话语权式微,其对诬告的认定趋向于国家层面的规范界定,即在罪与刑上会考虑从轻、减轻情节和免责事由(在司法实践中的表述往往是控之“有因”)。

表2 地方官判牍所载诬告案定罪考量因素

职是之故,可以这样理解清代地方官话语中的诬告。一方面,当行为人诬告的是轻案时,其话语中的诬告本质上是一种事实描述,而不包含规范意旨。首先,并不考虑主观上目的的不法性,即不仅包括意图通过诉讼的方式谋取财产利益或侵害他人人身权利,还包括疑告、错告,为图准状而谎告等情形。其次,提出主体也不一定就是原告,分析地方官判牍,以及档案中被告禀状的状后语——“如虚反坐”,可以得知,反坐之条是规制诉讼两造的;再次,亦不包含行为是否造成严重情节和一定后果。最后,就行为人缠讼、健讼等行为而言,因其本身往往伴随不实告诉行为,故而往往也成为地方官话语中的诬告。

当行为人以重案诬告时,地方官话语中的诬告又有规范的一面,定罪时会考虑行为人的主观方面。可见,前者涵义中的诬告所规制的主要是侵害正常司法秩序法益和对方的财产法益,目的是维护司法权威,减少讼累,其类似于今天所说的虚假诉讼行为,处罚上只决以笞杖;而后者涵义中所谓的诬告因行为尚未造成帝国规范的情节和后果,则处罚上也只决以笞杖,与今天的治安违法行为相契合。所以,地方官话语中的诬告系指不据实告状、逞刁健讼的行为,其行为手段上表现为捏词谎状、堆词耸听、伪造证据、贿买干证、缠讼闹讼、挟尸告诉等;行为目的上是藉此实现恐吓诈财,挟嫌报复,希图准状、逞刁图赖等;行为后果上往往导致案件迁延不决,牵连多人,造成讼累。

三、小 结

作为中央规范的诬告因其处罚较重,在认定上则较为严格,其必须以主观上和客观上满足一定的构成要件为已足,唯如此,这样的诬告行为才可能处以杖刑以上的刑罚;相反,作为地方规范的诬告处罚较轻,在认定上则相对宽泛,这类诬告因其行为危害性的微不足道往往不为中央所重视,其属于地方官自理案件,处罚上只决以笞杖刑,甚至免于处罚。从这里也可以看出中央和地方的二元定罪机制。