高邮 一支邮字歌 从古唱到今

2022-05-30安海英

安海英

华夏一邮邑,神州无同类。高邮是我国2000多个县市中唯一以“邮”命名、以邮驿文化为主要特色的城市,也是中国最早见证邮驿制度的重要城市之一。公元前223年,秦王嬴政于此筑高台、置邮亭,故名高邮,别称秦邮。

7000多年的文明史和2000多年的建城史为高邮打上了厚重的历史烙印。这座城市也是帝尧故里、尧文化发祥地,是江淮文明的重要区域。2016年,高邮成为国家历史文化名城。

因邮而生?因邮而兴

高邮,简称邮,是扬州市代管的县级市。今天的高邮地处经济发达的长江三角洲沿江经济带,京杭大运河穿城而过,是名副其实的“襟带苏皖、控引下河”的交通枢纽。高邮也被称为一座“水做的城市”,其水面之多,居扬州市之首。

高邮属海退成陆的里下河浅洼平原。代表江淮地区东部史前文化的龙虬庄遗址表明,距今约7000—5000多年前,高邮地区已有人群居住。春秋时期,今高邮境属吴邗沟地;越并吴后,属越。战国时期,楚并越,属楚。秦王嬴政二十四年(公元前223年),秦灭楚后,于此地筑高台、置邮亭,名秦邮。其地四隅洼下,城基独高,又以秦邮亭,故名高邮,后人又称高沙、珠湖、盂城。西汉武帝元狩五年(公元前118年),由东阳县析置高邮县,属广陵国。南北朝时曾置广邺郡、神农郡,又析临泽、三归、竹塘三县。隋初郡废,三县并入高邮县。宋代先后筑有二城,名旧城、新城。宋、元时期,因置高邮军、承州、高邮路、高邮府,领辖过高邮、兴化、宝应三县,为淮扬间繁华之地。元至正十四年(1354年),张士诚在高邮建都,国号大周。元末,高邮改为散府。明代,撤县建州,辖兴化、宝应两县。清顺治元年(1644年),置高邮州,属扬州府,不久遂为散州。中华人民共和国成立后,设高邮县。1991年2月,高邮经国务院批准撤县设市。

在这块神奇的土地上曾孕育出一批历史名人,有“三皇”“五帝”之一的尧,北宋文学家、词人孙觉,被誉为“为宋一代词人之冠”的婉约派大家秦观,苏轼、王巩、王安石、岳飞、文天祥、蒲松龄等人也曾在此留下了足迹,成为千古佳话。

江左名区 广陵首邑

古代的高邮,史称“江左名区、广陵首邑”。清代蒲松龄称:“秦邮文物,素号名区。”其境内不仅有省级文物保护单位文游台、天山汉墓、城墙及奎楼(魁星楼)、净土寺塔、周邶墩遗址、菱塘古清真寺、雪峰大学旧址等,更有新石器时代龙虬庄遗址,唐镇国寺塔、平津堰遗址,明盂城驿,明、清里运河故道,清高邮当铺等国家重点文物保护单位。

“邮”是高邮之根。高邮见证了我国最早统一邮驿制度的建立。据《高邮州志》记载,位于春秋邗沟中点的高邮是从秦王朝的咸阳到东南沿海的滨海驰道中最早设立的邮驿之一,也是以确切名称载于史籍的极少数邮驿。秦邮亭后为宋代高邮新城北郊的九里亭和清代绿营兵驻防高邮运河堤的十汛(讯)之一的九里汛(讯)。在大运河南北贯通后,高邮成为运河沿线的重要节点城市,它作为水马驿站的战略地位日益突出,这里的驿站和漕运码头逐渐成为集散中心,江淮地区的粮食、盐、糖等汇集高邮后,通过运河转运各地,这座城市也日渐繁华。元末明初,高邮增设界首驿,形成一城两驿的鲜见体制。明清时期,高邮驿站更名为盂城驿,驿站规模达到鼎盛。清代中期前后,高邮驿站随全国邮驿系统一起逐渐由盛转衰。

今天的高邮完好地保持着高邮湖—老西堤(平津堰)—明清运河故道—西堤—大运河—东堤—高邮城的自然形态,在运河两岸的狭长地带,集中了平津堰、明清运河故道、镇国寺塔、盂城驿、御码头等大量珍贵历史遗存,形成了“一城一湖两河三堤”的格局风貌,构成大运河沿线独有的湖河相依、城水交融、驿城共显的自然和文化景观。

高邮的龙虬庄遗址是江淮地区面积最大、保存最好的新石器时代遗址之一。该遗址的发掘证实,在距今7000年至5000年前,江淮流域存在着一支文化面貌独特、文化系列完整的原始文化,被专家确认为“龙虬庄文化”。它的出现填补了我国江淮地区新石器时代早期古文化遗址的空白,龙虬庄遗址因此入选1993年度“全国十大考古新发现”,并在2001年被国务院公布为全国重点文物保护单位。之后,在原址建设了龙虬庄国家考古遗址公园。

始建于唐代的镇国寺塔(俗称西塔),为方形仿楼阁式,原为9层,现存7层,置于京杭大运河河心岛上。2014年3月,获评第七批全国重点文物保护单位。

泰山庙,亦称东岳庙,是古城旧时的一处胜迹,为历朝历代善男信女祈福之地。《高邮州志(雍正二年)》卷六记载,该庙在“北宋太平兴国年间(976—984年)由道士李守坚建”。之后,屡遭损毁与重建及增修。最终,庙宇第一至第四进房子及院墙被拆,泰山庙名存实亡,延续近千年的泰山庙会也悄然消逝。

与泰山庙相邻的文游台,为全国20座名台之一的淮堧名胜。因苏轼过高邮时与秦观(秦少游)、孙觉、王巩会集于此,饮酒论文而得名。从此,历朝历代名人雅士纷纷登台,一瞻风采,并留下不朽的诗文。台内盍簪堂嵌有著名的《秦邮碑帖》石刻和画像石刻,还建有四贤祠、秦观读书台、映翠园、重光亭等。

汪曾祺紀念馆由汪曾祺文学馆更名而来,是在位于竺家巷9号的汪曾祺故居原址上新建的,2020年5月18日建成开馆。该馆分为汪曾祺纪念馆、汪迷部落、汪氏家宴及汪氏客栈四个功能区,设有“百年汪老”“汪曾祺的文学世界”“家乡的人和事”“为人为文”“怀念与传承”五个主题展区,展示了汪曾祺生平事迹和主要作品,串联起汪曾祺的人生与文学。

地如覆盂 四野无壁

高邮有水无山,是典型的苏北里下河水网风貌。城区地势最高处可能就是位于老城东北方的文游台,环水之丘,高不过十余米,曾在丘上筑台建庙,苏轼与秦观等人在此的一次论文同游,让后人淡漠了庙台、记住了文游台。秦观在此读书,最终成为词坛上一颗不落的星,他清雅婉约的词句也源于故乡泊帆古驿的馈赠,他回馈给故乡的则是永恒的光辉。

秦观曾在诗中这样介绍家乡:“吾乡如覆盂,地据扬楚脊。环以万顷湖,粘天四无壁。”在秦观眼中,家乡四野平阔,登高望远看到的天际不是地平线就是水平线,高邮的形象则被定格为覆盂形。后人约定俗成地把秦观生活过的那座小城称为“盂城”,盂城由此成为高郵颇具特色的别称。

来到高邮,自然想看看盂城;但是,高邮自古形成的盂城特色早已在不断扩大的新城中逐渐消失,成了历史记载。仍旧保留着原有风貌、尚能与历史衔接的地方就是运河边的老城区。用非专业的眼光看,古城墙已无迹可寻;不过,老城区周边有一条3米多宽的水沟,高邮人称为“护城河”,依照对古城的理解,大体可以把护城河所围的区域认定为古盂城,圈定游览范围。

沿护城河探访,河边各式各样的民居相邻,人家尽枕河。在盂城路西侧护城河边有一座土墩,像是古城墙遗迹。在其拐角处复建的一段宋城墙上,筑有一座八面三层三回廊双檐的魁星阁。沿护城河转了一圈,用手机地图软件估测了距离,东西、南北各为800米左右,如果这里真是古盂城,可知该城为方形,面积极小,果真是袖珍若“盂”。

元代时,马可·波罗在他的游记中对高邮留下了这样的记载:“城市很大,很繁华……”显然,元代的高邮城已远远超出宋代的盂城范围。今天,与运河走向相同且相距不远的老城区中心大街叫中山路,府前街从中段相交,把中山路分为南北两段,中山路南段的街区仍保留老城风貌,这段路也被称为南门老街,老城的南门在其最南端。整个街区的建筑比运河大堤矮了不少。临街的人字顶民居、店铺鳞次栉比,淳朴的街面后隐藏着一些老旧的两层大宅,斑驳的木质雕花门窗显露出曾经的富有。横向的巷子里,青砖老宅并无刻意装修,以本色示人,依然有人居住,是一座座让人可亲可近的原生态活体。

盂城古驿 水陆兼程

出南门再向南,就进入了古色古香的南门大街。与北端的南门老街相比,整修后的南门大街多了些整齐的矜持,少了些生活的随意。街道旁多为仿明清式样的古旧商贸店铺,屋脊两端装饰有跃鱼,展示了高邮古建筑与众不同的河湖文化特色,寓意如鱼得水、兴旺发达,顺风跃顺水游、和顺吉祥。

南门大街南端向东有一条馆驿巷。巷口立有“皇华”牌坊,其后原有的皇华厅为古代邮政传令、高邮官员接待水路过往官员的场所。昔日的车水马龙已然消散,世事轮回,繁华大街变成古朴、静谧的小巷。离巷口不远,是源自明代以盂城命名的驿站—盂城驿。

盂城驿开设于明洪武八年(1357年),是我国目前保存最好、规模最大的古代驿站遗存。它的发现为研究我国古代邮驿制度和邮驿文化提供了重要的实物见证。盂城驿原规模宏大,有正厅五间,后厅五间,送礼房五间,库房三间,厨房三间,廊房十四间,马神庙一间,马房二十间,前鼓楼三间,照壁牌楼一座。驿北为驿丞宅,驿旁为秦邮公馆,堤上有迎饯宾客的皇华厅,东南有马饮塘……1985年,盂城驿在文物普查中被发现。1993年,其主体建筑得以修复。

修复后的盂城驿现已辟为邮驿博物馆,室内恢复了驿站当年的陈设,布置有“中国古代邮驿史展览”。1996年,盂城驿被国务院批准为全国重点文物保护单位。

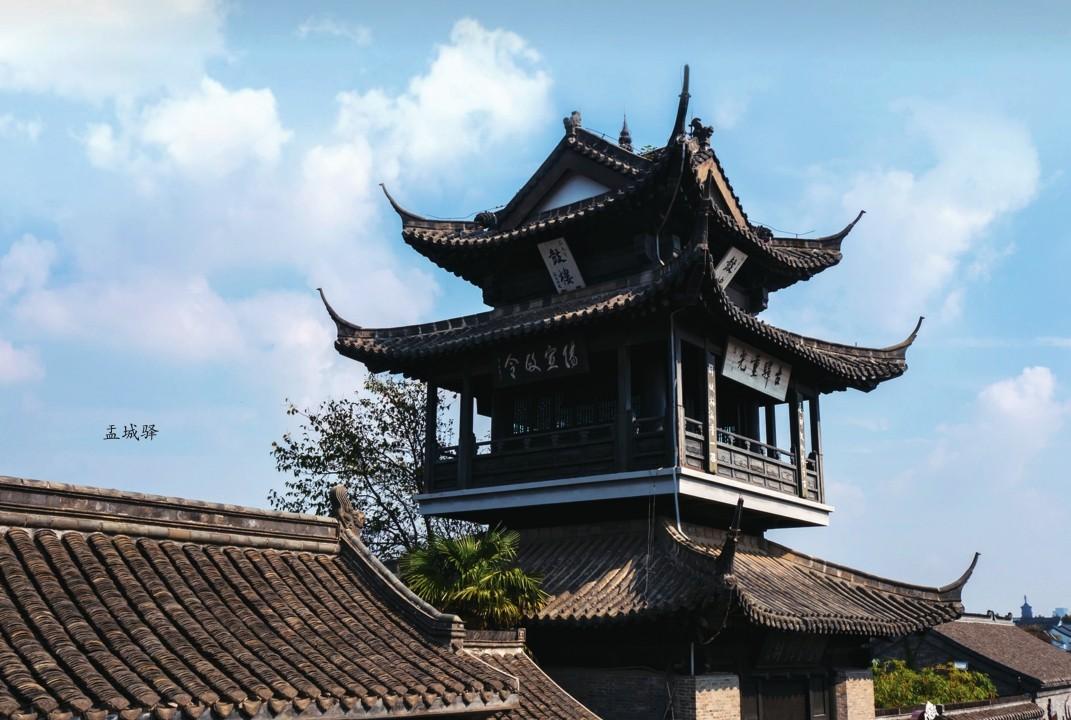

鼓楼是盂城驿的标志性建筑。这座四面二层的亭楼,底层单檐和楼顶双檐构成了飞檐翘角的三重檐,优美张扬,高耸出周边一头。在古代,兵卒在鼓楼上值守瞭望,见驿马奔来就击鼓,通知驿卒准备好换乘的驿马,信差抵达后立即换马,接力前行。其实,古代的驿站不仅是跑马送信、传送公文军情的中转站,而且是一个集邮政、库房、马房及鼓楼于一体,加上公馆、客栈等构成完备的馆驿体系,具有接转物资、迎饯过往住宿使臣、转押囚犯等诸多功能。

因盂城驿濒临运河,邮路既有陆路,也有水路,站内不仅有驿马、驿车,还有驿船,是水陆兼有的“水马驿站”。馆驿巷西面尽头是运河大堤,与南门大街也在此交会,堤边高台上默默肃立着秦邮亭,宣示“秦置高台,设邮亭”的悠久历史和高邮城名字的由来。

拾级而上运河大堤,迎面而来的是运河繁忙的景象,行船往来不断,挂接了十几条的拖船如各色游龙般气势浩荡。回顾堤内,高耸的鼓楼如翚斯飞,与东面远方高挑的净土寺塔遥相呼应。远眺运河中间的镇国寺,那片黄红灰相间的佛国建筑群犹如仙境。镇国寺的非凡之处在于它是京杭大运河上唯一的岛上庙宇。运河西堤有普渡桥与之相连,在东岸者须乘渡船过去,或从远方的运河桥绕行。寺内矗立一座始建于唐代的七级灰砖方塔,被誉为“南方的大雁塔”。

西湖雪浪

美丽浩淼的高邮湖毗邻大运河,是仅次于洪泽湖、太湖的江苏第三大湖,方圆近800平方千米,其中在高邮境内水域面积超过50%。因在高邮城以西,该湖常被称为“西湖”。北宋年间,曾有一颗硕大无比的蚌珠将湖面照得透亮,后人又将高邮湖雅称为“珠湖”。

“高邮西北多巨湖,累累相连如贯珠。”秦观在宋代见到的累累相连的湖泊,如今已汇聚成茫茫似海的中国第六大淡水湖,因水位高于之旁的运河而成悬湖。当年的运河工程在大湖和运河之间形成长堤,成了这里特有的景观。

从盂城驿附近的船闸码头乘坐渔家小船游湖,眼前湖水清澈、深不可测,湖汊港湾纵横交错。放眼望去,烟波浩淼,水天相连,船帆点点,水鸟翔集……据船家介绍,夏秋之交,雨过天晴,水面上有时会出现“湖市蜃楼”奇观,当地人称为“现湖”。若遇狂风天气,湖水咆哮,高达数米,激起的水珠犹如银雪飞花般舞于水面,一排排雪浪翻滚飞扬,蔚为壮观,此为秦邮八景之一的“西湖雪浪”。更有西湖夕照、渔舟唱晚、邗沟烟柳等景观,亦是美不胜收。

“未识高邮人,先知高邮鸭。”高邮麻鸭系全国三大名鸭之一,不仅生长快、肉质好、产蛋率高,而且因善产双黄蛋乃至三黄蛋而享誉海内外。高邮双黄鸭蛋也凭借其蛋白“鲜、细、嫩”、蛋黄“红、沙、油”等特点,成为高邮的“形象大使”。