单操作孔全胸腔镜下二尖瓣置换的临床疗效观察

2022-05-27肖宗位王晓玮

肖宗位,李 源,刘 先,李 阳,程 涵,王晓玮

(成都市第二人民医院胸心外科,四川 成都 610017)

需要外科治疗的二尖瓣病变既往常采用正中切口,锯开胸骨,进行二尖瓣置换手术治疗,但其切口长,破坏胸廓稳定性,术后切口疼痛重,影响患者身体机能快速康复。近年来随着胸腔镜等微创手术设备的科技进步,腔镜器械在外科已取得广泛应用,并在多个学科获得良好的临床结果[1,2]。但在心脏大血管外科领域,由于心血管外科医生担心胸腔镜手术视野小、暴露受限,影响人工假体植入,延长术中主动脉阻断时间及体外循环时间,造成患者获得潜在风险,因此,全胸腔镜下人工瓣膜假体置换术式开展异常缓慢,但是胸腔镜设备在心脏外科的微创治疗中的应用也是心脏外科医生和患者追求的目标。成都市第二人民医院对风湿性二尖瓣病变患者分别采用单操作孔全腔镜与常规胸骨正中切口开胸术行二尖瓣置换术,比较两种术式围术期临床资料,探讨单操作孔全腔镜行二尖瓣置换的可行性。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料2019年9月至2020年9月成都市第二人民医院胸心外科收治入院的51例心脏瓣膜病患者。纳入标准:心脏彩色多普勒超声检查诊断为风湿性二尖瓣病变;患者及家属知情同意。排除标准:心包炎和胸膜炎病史;体重<30 kg;升主动脉直径>40 mm;严重胸廓畸形;肺功能异常;过度肥胖;腔镜组中转开胸。根据手术方式不同分为单操作孔全腔镜组(腔镜组)21例和胸骨正中切开常规开胸组(常规组)30例。腔镜组男8例,女13例;年龄37~74岁[(58.62±10.23)岁];体表面积(BSA)1.34~1.81m2[(1.60±0.12)m2];术前EF值43%~60%[(48.19±5.18)%];左室舒张末期内径(LVEd)44~62 mm[(50.71±4.67)mm];左室收缩末期内径(LVEs)29~44 mm[(35.71±3.64)mm]。常规组男10例,女20例;年龄36~75岁[(61.40±9.06)岁];体表面积(BSA)1.38~1.78 m2[(1.58±0.09)m2];术前EF值43%~60%[(50.10±4.05)%];左室舒张末期内径(LVEd)44~65 mm[(52.20±5.73)mm];左室收缩末期内径(LVEs)28~41 mm[(36.53±3.79)mm]。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院医学伦理委员会批准(2020086)。

1.2 方法①腔镜组:全身静脉复合麻醉,双腔气管插管,体表粘贴除颤电极贴膜,仰卧位,右胸部垫高30°,经股动静脉建立体外循环,开始体外循环后做右胸沿第4肋间腋前线和腋中线两个斜切口,斜线长分别为3 cm和1 cm,腋前线切口为操作孔,腋中线切口为腔镜孔,该孔有腔镜镜头、主动脉阻断钳和左心吸引管通过。对于女性患者做沿患者右侧乳腺下缘弧形皮肤切口,乳腺往前上方移动后再做右胸第四肋间两个切口。右膈神经前方2~3 cm纵行切开心包并悬吊,充分暴露右心系统及升主动脉,用长36 cm圣骑士加长主动脉阻断钳经腔镜孔阻断体循环血流,心脏停跳后经房间沟入路切开左心房,实施人工瓣膜置换术。合并中度以上三尖瓣关闭不全患者经右房行三尖瓣成形术。②常规组:全麻后经胸骨正中切口建立体外循环,阻断循环心脏停跳后沿右心耳至下腔静脉方向纵向切开右心房、房间隔,行人工二尖瓣假体置换术。合并中度以上三尖瓣关闭不全患者行三尖瓣成形术。两组患者在体外循环减循环流量时常规行血液超滤,在体外循环停机即刻和停机后24小时内每6小时测血气一次,于每次测血气出现低钙血症时静脉注射葡萄糖酸钙1g,术后送重症监护单元(ICU),患者用呼吸机辅助支持呼吸、肾上腺素等药物维持血压在合理范围。

1.3 观察指标①术中指标:主动脉阻断时间、体外循环时间、手术时间;②术后指标:机械呼吸时间、ICU停留时间、胸腔液体引流量;③心功能指标:射血分数(EF)、甲状旁腺素(PTH)、肌钙蛋白(cTnT)。入院时和术后第24小时用心脏超声测量左心室EF值,而于入院时(T1)、体外循环停机即刻(T2)、术后第24 h(T3)、术后第48 h(T4)4个时点从患者桡动脉抽取4 ml血液,用化学发光免疫法测PTH水平,同时于入院时(T1)、手术后第6小时(T2)、术后第24 h(T3)、术后第48 h(T4)4个时点抽取静脉血4 ml用电化学发光免疫法测cTnT的值;④视觉模拟评分(VAS)疼痛评分[3]:术后第1、3、5天指导患者在疼痛评分直尺上标出代表自己疼痛程度的相应分值,每日重复记录3次VAS评分,取当日最高值;⑤切口长度。

1.4 统计学方法应用SPSS 21.0统计软件分析数据。计数资料以率(%)表示,组间比较采用卡方检验。计量资料组间比较采用独立样本t检验,组内不同时间点比较采用重复测量方差分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

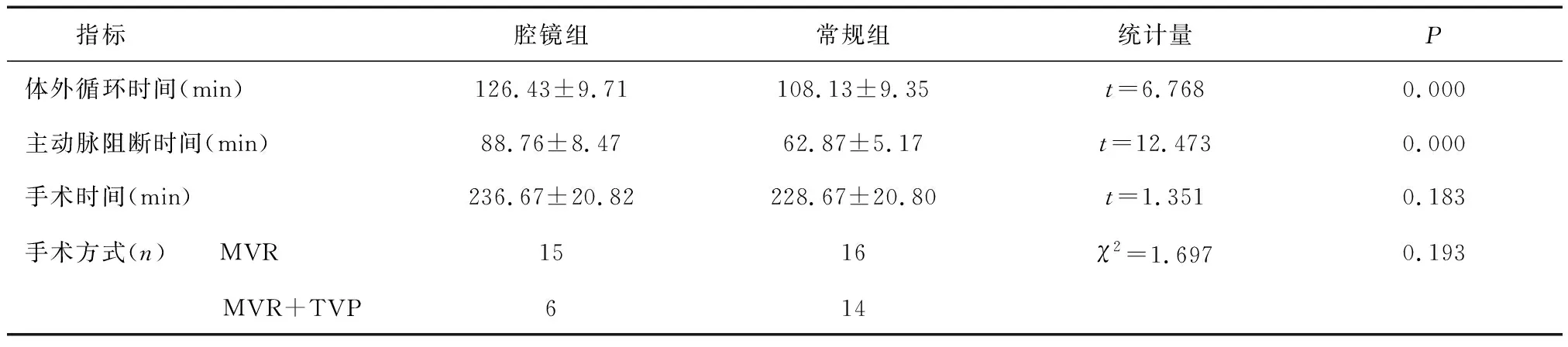

2.1 两组术中指标比较腔镜组体外循环时间和主动脉阻断时间比常规组长,差异有统计学意义(P<0.05)。两组手术时间和手术方式比较,差异无统计学意义(P>0.05)。 见表1。

表1 两组术中指标比较

2.2 两组术后指标比较与常规组比较,腔镜组术后胸腔液体总引流量更少,切口长度更短,术后EF值也更低,但呼吸机辅助时间和ICU停留时间更长,差异有统计学意义(P<0.05)。腔镜组有2例患者出现右肺复张性肺水肿,但无术中转胸骨正中切口开胸病例。两组其余患者均无低心排血综合征、肾功能不全、中枢神经系统障碍、呼吸系统功能不全等严重并发症,也无术后死亡病例。见表2。

表2 两组术后指标比较

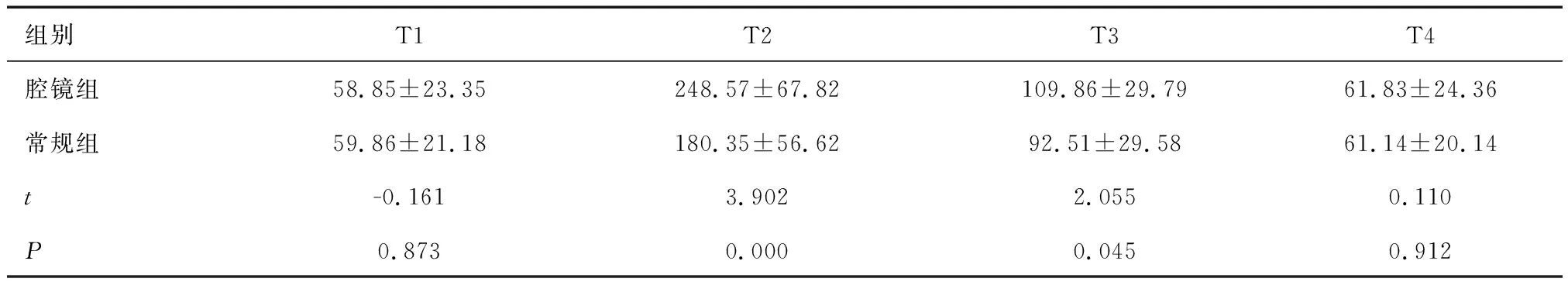

2.3 两组不同时间点血液PTH比较在T2、T3两个时点腔镜组PTH值均高于常规组,差异有统计学意义(P﹤0.05);其余两个时点比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组不同时间点血液PTH比较 (pg/ml)

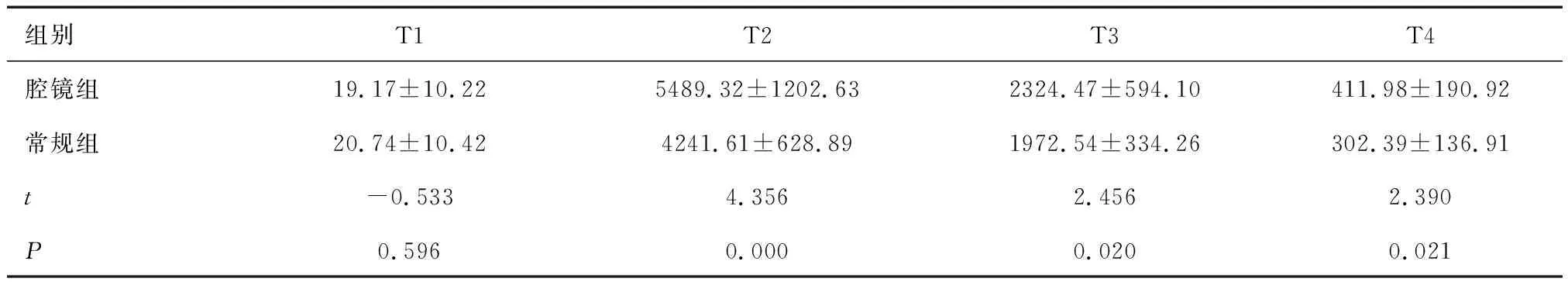

2.4 两组不同时间点cTnT比较入院时两组cTnT值比较差异无统计学意义(P>0.05);术后6、24、48 h腔镜组cTnT均高于常规组,差异有统计学差异(P<0.05)。见表4。

表4 两组不同时间点cTnT比较 (ng/L)

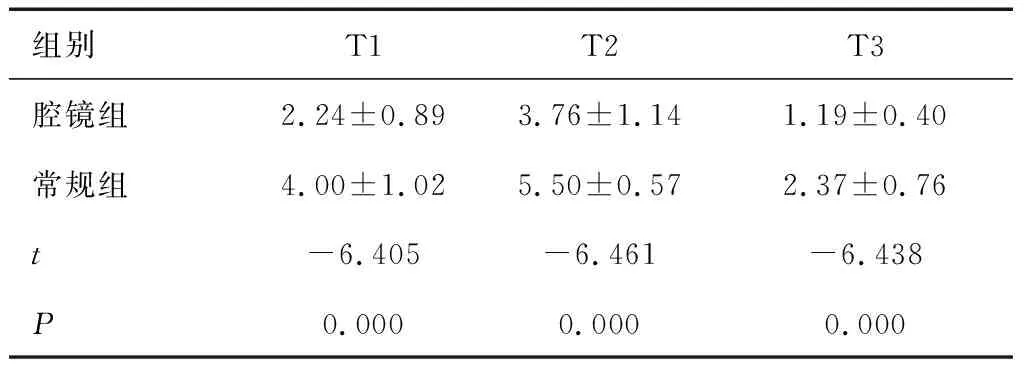

2.5 两组不同时间点VAS评分比较腔镜组各时点VAS评分均低于常规组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 两组不同时间点VAS评分比较 (分)

3 讨论

近年来随着微创技术和腔镜器械不断进步,腔镜微创手术在各个学科得到逐步开展。胸腔镜微创外科不仅改善患者美观性,而且还可促进患者机体快速恢复[3]。但是,心脏外科手术不仅需切除病变的组织,而且需用人工假体替代病变组织,手术技巧相对复杂,因此,心脏外科医生需更长学习曲线才能达到熟练胸腔镜技术操作。1996年Carpentier等[4]在胸腔镜辅助下完成首例微创二尖瓣外科手术,随后全球范围内多个心脏中心相继开展了二尖瓣微创手术,但全腔镜下二尖瓣手术在国内开展较晚,发展较慢。

既往心脏手术常用胸骨正中切口,该切口可以完成心脏外科绝大部分手术[5],但术后切口瘢痕长,机体创伤大,影响患者功能康复。一旦患者出现胸骨愈合不良,甚至纵膈感染,住院30天死亡率高达24%[6,7]。因此,国内外学者尝试采用胸腔镜下进行心脏手术。既往胸腔镜下心脏手术常采用经肋间经典三孔法[8],其中操作孔位于胸壁正前方,长3~4 cm,愈合后仍影响患者外观。应用单操作孔全腔镜法的心脏手术患者切口位于较隐蔽的右后方胸壁,比常规组短19.79 cm,具用较好美观性。对于女性患者本研究是做沿右侧乳腺下缘弧形切口,乳腺向前上方移位后才进入右侧胸腔,该切口具有很好的隐蔽性。

术后疼痛、拔除胸腔引流管和下床运动的早晚,是影响患者术后机体快速康复的重要因素[9]。常规手术需锯开胸骨,破坏胸廓稳定性,造成术后切口疼痛明显。胸腔镜下手术虽不破坏胸廓稳定性,但肋间神经损伤有一定损伤[10],也会出现切口较重疼痛。Eren 等[11]用胸骨正中切口和经右胸三个肋间切口(三孔法)行胸腺肿瘤切除,研究发现正中切口组术后第一天VAS评分高,疼痛重,术后胸腔液体总引流量多,胸腔引流管拔除较晚。Ye等[12]用经典三孔法和单操作孔法行非小细胞肺癌根治术,发现单操作孔法术后VAS评分值低,切口疼痛较轻,原因可能是经典三孔法有三根肋间神经受损伤,而单操作孔法仅有两根肋间神经受损伤。本研究使用同一肋间的单操作孔法行瓣膜置换,术中仅有一根肋间神经受影响,术后1、3、5天的VAS值均比常规组低,疼痛轻。本研究结果还显示单操作孔全腔镜手术比胸骨正中切口常规手术胸腔液体引流量少,患者可更早期拔除引流管,减轻疼痛。术后切口疼痛减轻有助于患者早期下床运动,促进身体快速康复。

尽管体外循环不断进步,但是体外循环后心功能障碍仍是最常见的并发症之一。PTH是甲状旁腺分泌的一种激素,毛龙[13]研究认为体外循环术后24小时PTH值越高,心功能受损程度越重。本研究结果显示在T2、T3两个时点PTH值腔镜组比常规组高,术后心功能(EF值)测定腔镜组下降的更明显,均反应腔镜组心功能损伤更重。cTnT是心肌特异性肌钙蛋白,是心肌损伤的特异性极高的指标[14]。Koppen 等[15]认为cTnT值高低与主动脉阻断时间呈正相关,是反映体外循环后心肌损伤程度的定量指标。本研究结果显示腔镜组的体外循环时间和主动脉阻断时间较常规组长,cTnT值在术后6小时和24小时腔镜组升高更多,更多的心肌细胞出现损伤。尽管腔镜组有更多心肌细胞损伤和更差的术后心功能,但是术后无出现严重并发症。

综上,心脏外科医生经过严格腔镜手术训练,单操作孔完全胸腔镜下二尖瓣置换与常规手术有相似的临床结果,在选择合适患者前提下,单操作孔全腔镜二尖瓣置换也是心外科医生和患者可追求的手术方式。