侧脑室穿刺置管于三脑室联合尿激酶治疗脑室出血的临床疗效观察

2022-05-27宋志富黄学平甘玉兰黄小林吴文友

宋志富,黄学平,甘玉兰,李 东,黄小林,孔 冰,吴文友

(四川省泸州市人民医院 a.神经外科,b.新生儿科,c.影像科,四川 泸州 646000)

脑室出血(intraventricular hemorrhage,IVH)是指脑实质内、蛛网膜下腔出血后血肿破入脑室系统或者发生在脉络丛血管和室管膜下1.5 cm以内的出血[1]。单纯侧脑室外引流既不能充分引流脑室血肿,而且置管时间长,明显增加颅内感染率,影响患者预后。早期有效清除三脑室、中脑导水管、四脑室血肿,打通脑脊液循环通路是治疗的关键。因此,为尽早开通脑脊液循环通路,基于脑脊液循环具有方向性特点和简单、安全有效性原则,我科采用经侧脑室穿刺置管于三脑室并联合尿激酶注射治疗IVH患者,取得较满意的临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

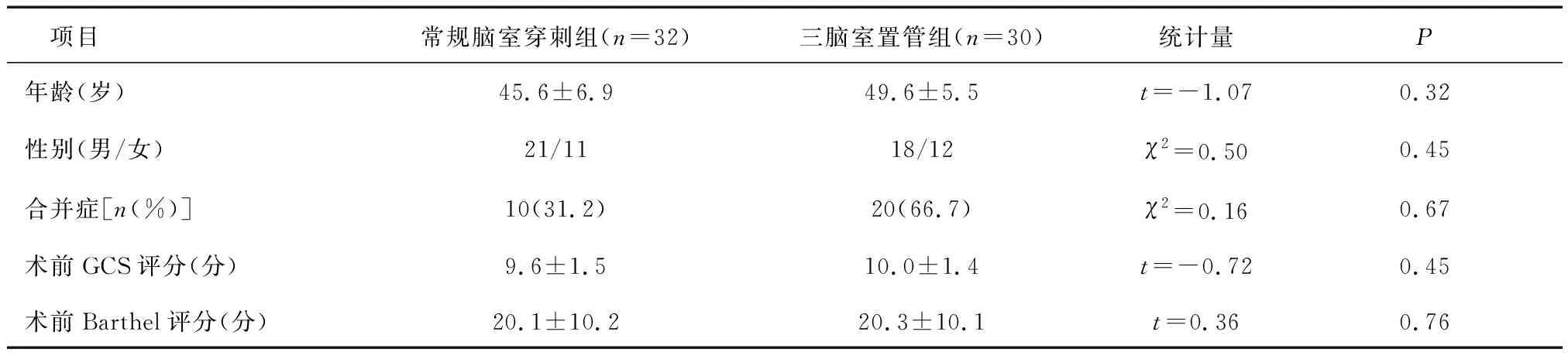

1.1 一般资料回顾性分析2018年1月年2020年1月我院收治的62例IVH患者,纳入标准:①改良 Graeb评分[2]为III级IVH;②入院后6小时内行脑室钻孔引流:③收集患者年龄、性别、合并症(高血糖、高血脂)、术前GCS评分等临床资料。排除标准:①有严重凝血功能障碍;②全身基础情况差,生命体征不稳定;③合并有其他肿瘤或血液系统疾病患者;④颅内动脉瘤或脑血管畸形所致责任出血病灶;⑤已出现呼吸、循环衰竭。根据手术方式不同分为三脑室置管组30例与常规脑室穿刺组32例,三脑室置管组男18例,女12例,年龄(49.6±5.5)岁,合并基础疾病(高血糖、高血脂)20例,术前格拉斯哥(GCS)评分(10.1±1.4)分;常规脑室穿刺组男21例,女11例,年龄(45.6±6.9)岁,合并基础疾病10例,术前GCS评分(9.6±1.5)分。两组患者性别、年龄、合并基础疾病、术前GCS评分、术前Barthel评分等方面比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。本研究内容经医院伦理委员会审核批准,患者及家属均对本研究内容知晓,并签署知情同意书及尿激酶超说明书使用同意书。

表1 常规脑室穿刺组和三脑室置管组患者一般临床资料比较

1.2 方法所有患者均行头颅CT冠状位及矢状位重建及CTA,三脑室置管组:气管插管全麻成功后,根据术前头颅CT三维重建的图像,对穿刺点及穿刺角度进行头皮定位,做好标记,进行常规消毒铺巾,颅骨钻孔, 沿术前制定穿刺方向穿刺,深度约5 cm,见穿刺针有血性脑脊液流出后退出脑穿针,再以引流管沿脑穿针定位通道进入侧脑室腔,见血性脑脊液后退出导丝,再缓慢进管,直到术前测量距离7~8 cm,妥善固定引流管,连接颅脑引流装置,将引流管接上三通塑料阀门,置于侧脑室水平上10~15 cm处,穿刺成功后,将引流管经皮下隧道离穿刺点大于5 cm外引出。常规脑室穿刺组:引流管沿脑穿针定位通道进入侧脑室腔,深度约5 cm,余步骤同前组。两组患者术后6小时内复查头颅CT,无再出血后经单侧脑室引流管注射尿激酶8万U(关闭引流管2小时后再开放,每12小时1次,共3天)溶解血肿[3]。

1.3 观察指标收集患者临床资料(年龄,性别,术前合并症,术前GCS评分,颅内感染,死亡,再出血,三脑室、中脑导水管、四脑室血肿溶通时间,术前、出院前Barthel指数评分)。血肿溶通指复查头颅CT后血肿密度降低,三脑室、中脑导水管及回脑室血肿均溶解,脑室恢复通畅,脑脊液循环恢复[4]。出院后通过门诊及电话随访收集术后3个月Barthel指数评分[5],总分100分,内容包括:大小便、进食、穿衣、床椅转移、洗澡、行走等,评分越高,表示日常生活能力越好。

1.4 统计学方法应用SPSS 19.0统计学软件版进行数据处理。符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,组间比较采用独立样本t检验或配对t检验;计数资料以例数和百分率表示,比较采用χ2检验或秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组血肿溶通时间比较三脑室置管组患者的三脑室、中脑导水管、四脑室血肿溶通时间明显少于常规脑室穿刺组,差异有统计学意义(Z=-3.73,P<0.01)。见表2。

表2 两组血肿溶通时间比较 [n(%)]

2.2 两组Barthel评分比较三脑室置管组出院前及术后3个月的Barthel指数评分均高于常规脑室穿刺组,差异有统计学意义(P均<0.01)。见表3。

表3 两组患者Barthel值评分比较 (分)

2.3 两组并发症发生情况比较两组患者颅内感染率、再出血率、死亡率比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 两组患者并发症发生情况比较 [n(%)]

2.4 影像学表现典型病例的术前、术后CT影像学表现见图1。

图1 三脑室穿刺置管组术前、术后CT影像学表现 a:术前CT可见侧脑室、三脑室、中脑导水管、四脑室血肿,脑脊液循环通路堵塞;b:急诊行经侧脑室穿刺置管于三脑室,术后6小时复查头颅CT,可见引流管尖端位于三脑室;c:经侧脑室引流管注射尿激酶8万U后第二天复查CT,三脑室、中脑导水管、四脑室血肿已溶解,脑脊液循环通路打通。

3 讨论

2017年调查显示,我国每年卒中的年龄标准化发病率为246.8/10 万人,脑出血占23.8%,远高于大多数西方国家[6]。脑出血并发IVH的发病率为42%~52%[7],低体重早产儿的IVH发病率为23%[8],IVH的致死率为50%~80%[9]。

3.1 三脑室置管联合尿激酶治疗IVH的关键点①三脑室置管的准确送达:将改良Graeb评分III级患者术前行头颅CT冠状位及矢状位重建,术前在矢状位上模拟穿刺到三脑室路径及明确穿刺深度,手术体位为头高30°,穿刺时穿刺针垂直于脑组织,根据术前影像调节深度,本组研究发现,距离脑组织深度为7 cm为最佳位置;②三脑室置管时引流管侧孔量的改进: 引流管侧孔可影响注射尿激酶作用效果,因部分侧孔若位于侧脑室时等同于单纯侧脑室穿刺注射效果,故将引流管尖端剪出侧孔,使尿激酶能够通过尖端抵达三脑室,充分作用于三脑室血肿。

3.2 三脑室置管联合大剂量尿激酶治疗脑室出血的优势①简单、安全、易行,和传统脑室穿刺方法类似,仅将穿刺深度调整到7 cm。②引流管直接引流三脑室血肿。③尿激酶直接作用于脑脊液循环通路血肿。目前国内多数学者采用单纯侧脑室外引流加尿激酶[10],既不能充分引流脑室血肿,而且置管时间长,明显增加颅内感染概率;也有学者采用侧脑室外引流联合腰大池置管引流,同时使用尿激酶溶解血肿,取得不错疗效[11,12],但因脑脊液循环有方向性[4],存在尿激酶无法直接作用于脑室梗阻部位,三脑室、中脑导水管、四脑室血肿溶通时间较长;也有学者研究神经内镜下脑室内血肿清除术[13,14],取得较好疗效,然而,神经内镜配件较多,普及较低,在大多数中小型医院实施困难。本研究通过将引流管穿刺到三脑室,术后6小时注射大剂量尿激酶,血肿溶通时间明显少于常规脑室穿刺组 (P<0.01)。目前暂无相关文献报道三脑室、中脑导水管、四脑室脑脊液循环通道开通时间,虽然无对比性,但本次研究发现,尿激酶直接作用于三脑室能快速将三脑室、中脑导水管、四脑室血肿溶通,能快速开通脑脊液循环,进一步可减少引流管置管时间,减少血肿直接压迫带来损伤和早期脑积水的发生等。

3.3 术后预后情况脑室出血后血肿的直接占位效应引起颅内压增高,脑室扩大,同时研究发现血凝块本身可以对脑组织造成广泛的破坏[15]。因本研究方法和常规侧脑室穿刺手术类似,两组患者颅内感染率、死亡率、再出血率差异均无统计学意义(P>0.05);但本次研究采用三脑室置管,能直接作用于脑室梗阻部位,同时采用大剂量尿激酶8万U溶解血肿,能快速溶解血肿,打通脑脊液循环,减少血肿的直接占位效应和血凝块毒性刺激,能显著改善患者预后。三脑室置管组出院前及术后3个月的Barthel指数评分均高于常规脑室穿刺组,差异有统计学意义(P<0.01)。

3.4 尿激酶并发症尿激酶的用量和保留时间对脑室内积血的清除效率有密切关系,传统以2~4万U小剂量尿激酶溶解血肿[16],常需要反复多次注药,引流管保留时间长,而本次研究选择8万U大剂量尿激酶溶解血肿[5,17],关闭引流管,避免颅内压快速升高,2小时后开放,可明显减少注射次数、短时间内溶解血肿,理论上可降低颅内感染率和死亡率。但本次研究发现,注射大剂量尿激酶并没有减少颅内感染率和死亡率,考虑主要为单中心研究,样本量不足,后期可扩大样本量予以证实。本次研究中,有2例患者复查头颅CT出现引流管周围出血,均为无症状性出血,及时停用尿激酶后引流管周围血肿无增加,整体疗效较为安全。

综上所述,经侧脑室穿刺置管于三脑室联合尿激酶治疗IVH,现有证据表明,虽然未能减少颅内感染率和死亡率,但能快速溶通三脑室、中脑导水管、四脑室血肿,减少引流时间,改善患者生活质量,同时使用大剂量尿激酶未增加再次出血风险,说明该方法具有创伤小、简单易行、安全、有效、经济,具有一定临床应用价值,可在基层医院谨慎推广。