左云历史街区空间特征及保护策略研究★

2022-05-25宋青伟梁变凤王金平

宋青伟,梁变凤,王金平,2

(1.太原理工大学建筑学院,山西 太原 030006; 2.中国-葡萄牙文化遗产保护科学“一带一路”联合实验室,江苏 苏州 215000)

1 街区概况

左云县位于山西省大同市北端,北以长城为界与内蒙古凉城县接壤。左云历史上为少数民族居住的区域,也是历代“兵家必争之地”。明永乐七年(1409),为了加强北部的防御力量,在今左云古城区的位置上新筑卫城。左云古城内包含南街、北街两处历史文化街区,街区内存有诸多历史文化遗存,包括各级文物保护单位、多条历史街巷、城墙遗迹和集中成片的明清传统风貌的民居建筑等。

1.1 街区范围

左云历史文化街区位于左云古城的中部地段。2018年,山西省人民政府批准山西省历史文化名城保护规划。历史城区范围为:以云新东西大街、西环路、北环路、南环路、生津桥等城市道路为边界,面积约311.3 hm2。北街历史文化街区核心保护范围面积12.39 hm2,南街历史文化街区核心保护范围面积25.11 hm2[1](见图1)。

1.2 街区历史沿革

左云卫城始建于明永乐七年,城墙为夯土结构,外包条石、青砖,城堡平面略成向西偏斜的平行四边形。占地面积约240 hm2。据《光绪左云县志》记载,古城“砖包周围十里一百二十步,高三丈五尺,壕深二丈,南北西门三座,以东面高俊傍山岗不便设”[2]。北、西、南三门各建有重檐歇山顶的二层敌楼,北门、西门门外有瓮城,南门外筑关城。万历六年(1578)增修,清雍正三年(1725)改左卫城为左云县城,至今沿用(见图2)。解放后,左云古城的城墙虽受到风雨侵蚀、战乱破坏,现存墙体总长约5 310 m,外墙无包砖,但故城的整体格局基本保留完好。城内原建有大量公共建筑,鼓楼、钟楼、魁星楼、太平楼、文庙、县衙、楞严寺等,现均被毁。

2 街区现状及空间形态特征

2.1 “卧牛城”古城格局

古城周长十多里,高三丈五尺,城池依山而建,俯瞰全城,漫坡而下,宛如一头卧着的牛,左云古城是山西仅存的三座卧牛城之一。相传,明太祖朱元璋曾赠予左云一本《楞严经》,有了《楞严经》,就得建设楞严寺,而按照佛教来说,楞严寺必须与卧牛相伴,于是便在楞严寺旁建设卧牛城。为了使古城更为贴合“卧牛”的形象,在建城之初便按照卧牛的各个部位与功能展开布局,城中心十字街口建鼓楼,象征牛脾;西街十字街口建钟楼,象征牛肺;南街十字街建魁星楼,象征牛心;偏东有楞严寺,象征牛肝;北街十字街口建太平楼,象征牛肾,肾主“两便”,一主排粪出北门,一主泄尿出水口巷(见图3)。现街区内这些公建虽已被拆除,卧牛城内的主要空间节点不复存在,但街区内作为卧牛城的骨架的街巷依然保存完整,为研究古代建城史留下了宝贵的文化遗产。

2.2 街巷空间形态

街区内街巷格局保持了建城初期时的横街纵巷棋盘式路网。街区内现存36条历史街巷和6条一般街巷。中部的十字大街(北门街、太平楼街、鼓楼街、南门街、西街和东街)将街区的南北和东西贯穿起来。街区内的街巷主要为南北和东西向,呈十字或丁字相交,街巷大多笔直畅通,有的为死巷(见图4)。

街区内的街巷少有拓宽,街道走向保持不变。芦原义信在其《外部空间设计》一书中曾写道:若把街道的宽度设为D,建筑外墙的高度设为H,两者间不同的比值(D/H),能够产生不同的感受。D∶H<1,两幢建筑互相干扰,实现高度收束,有压抑感;D∶H=1,产生内聚,安定但不压抑的感受;D∶H=2,产生内聚向心的感受,而不至于排斥和离散[3]。通过实地走访和测量,发现左云历史文化街区可将街巷分为主要街道、次要街道和其余街巷三个等级。主街十字街D/H在3左右,街巷比较开敞,两侧建筑对街巷的围合度较低,能同时保证城市生活和交通功能。次街D/H在2左右,街道相对开阔,能够允许人和非机动车的通行要求。其余街巷高宽比为0.9~1,空间围合感较强(见图5)。

街区北侧为左云新城区,南北大街通向左云中心城区的南大门南关。新区的建设和人口的增加对古城街区形成贯穿南北的不可回避的交通压力。街区内道路标准偏低,人车混行,道路等级高的街巷为柏油沥青路面。等级较低的道路为砂石路面,路况较差。街巷的铺装和两侧环境要素与街区传统风貌相冲突,缺乏历史韵味。

2.3 建筑风貌

2.3.1 建筑风格

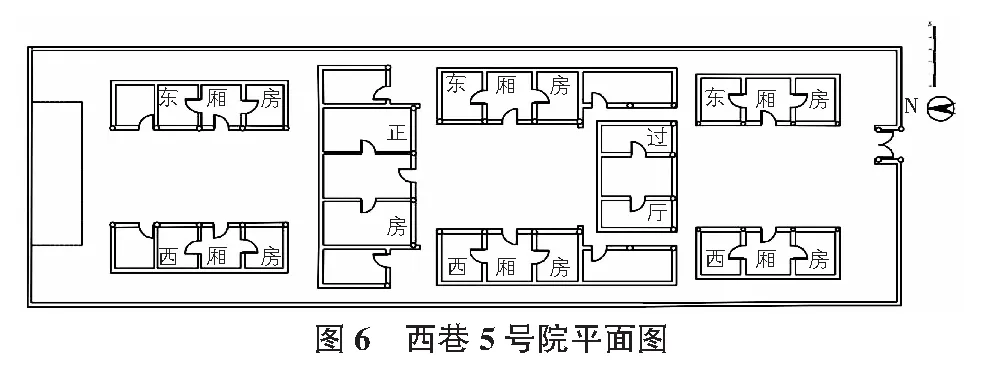

街区内的宅院大多为三合院、四合院,沿街的院落一般对着街道开门,将沿街建筑作为店铺使用,采用了“前铺后宅”的院落布局方式。街区内的风貌建筑是晋北传统民居的典型代表,由于晋北世代为边关重地,因而建筑无奢华之风,而重在朴素和实用[4]。街区内现存的文物古迹中,包括18处县级文保建筑和49处不可移动文物。其中,西巷街5号院是历史街区内部形制规模较大的院落之一,属于左云县县级文保单位,位于历史街区的正南,南大街的西侧。建筑结构为砖木结构,院落整体呈长方形,南北长65 m,东西宽21.5 m,沿南北轴线对称,平面呈目字形,是典型的三进四合院(见图6)。沿着西巷的是其院门,院门位于院落的东南角为抬梁式结构,柱子置于柱础之上,院门前置抱鼓石,抱头梁与门楣雕刻精美,装饰彩画已经脱落,但其规格形制足以体现出原房屋建设时等级之高。进入大门之后为一进院落,院落南侧为新建建筑,北侧为过厅,面阔三间,屋顶为硬山,立面上仅抱头梁有一些简单的雕刻。东西厢房也为硬山顶,高度略低于过厅。过厅东西两侧建有耳房,通过过道进入二进院,是三进院落中历史遗留保存最好的一进院落,其规格形制与一进院基本一致。三进院落现仍有一户居民长期居住,建筑风貌有所改变,西侧和北侧房屋已看不出原有风貌,但主体结构未改动。

2.3.2 建筑高度分析

左云古城街区内建筑高度突破不多,多层建筑主要集中于十字街两侧,严重影响了左云古城整体建筑的空间层次和视线通廊。目前,古城内一层建筑仍占绝大多数,占总数的89.36%。北门街最北端和部分商业行政办公用地建有5层~6层建筑,占总用地的2.09%,这些建筑体量都比较偏大,与古城街区内传统建筑形成强烈反差,尤其是北门街作为主要的历史街巷,两侧的多层建筑对街区风貌影响较大(见表1)。

表1 建筑高度分析表

2.3.3 建筑风貌分析

左云历史文化街区内传统风貌建筑(包括各级文物保护单位)占地面积达18.23 hm2,约占总的建筑占地面积的1/2。新中国成立以后,古城内所建民居建筑基本延续了传统建筑的风貌,与老建筑风貌协调,占总建筑面积的40.29%。风貌不协调的新建筑是指在建筑高度、材质、外立面颜色等方面与传统建筑存在较大差异,对古城整体风貌产生影响的建筑,主要分布在十字大街的两侧,约占总占地面积的10.96%。总之,街区内整体风貌较好,但有部分建筑与传统风貌相冲突,需要对风貌不协调的建筑进行整治(见表2)。

表2 建筑风貌分析表

3 街区发展存在主要问题

3.1 建设缺乏规范引导

随着现代化进程的加快,在现代化元素的混入与冲击下,街区的历史风貌建筑正被现代建筑取代、蚕食。由于街区内建设缺乏合理有序的引导与控制,传统建筑的外立面随处可见铝合金门窗、瓷砖墙面、红色瓦和彩钢板屋顶,与原有风貌产生冲突,影响了街区的整体风貌。目前,这种损坏的趋势还在进一步地加剧,若街区内的建筑整治修缮工作得不到合理的引导和规范,历史街区的传统风貌必将会彻底消亡。

3.2 街区居民人居环境差

由于新老城区的差异化发展,左云的建设发展重心逐渐偏移,古城的建设发展进程相对滞后,缺乏公共空间和公共服务设施,居民生活环境品质低下。多数民居建筑设施尚停留在初始阶段水平,即一个院落只配套一户的基本生活设施。随着街区内人口逐渐增加和解放之后将一个院落划分多户人家居住,常住人口已经远远超出合理承载范围,致使传统院落内违章搭建情况屡见不鲜。院子里的搭建建筑功能多且杂,包括简易住房、厨房、卫生间、储物、储煤等,伴随其间的是各种杂物和垃圾。搭建的房屋施工品质低,卫生条件欠佳,造成院内空间狭窄,破坏了晋北民居开敞式院落的传统风貌,严重影响了院落的整体环境。

3.3 发展活力不足

清雍正年间,左卫城更名为左云城,随着驻军的撤走,左云城的军事意义淡化,商业贸易功能日益显现出来,并在清代到民国期间获得了发展,形成了有“十大万”之称的“万”字商号,以及德厚泉、德茂功、天义和等留存至今的老字号商铺等,不过这些老字号业态已逐渐消亡。现街区内的商业业态主要集中于十字大街两侧,左云历史文化街区包含吃、喝、住、穿、五金等类型,其中以吃喝、生活用品为主,商业业态没有特色和发展活力。为应对城市发展的需求,强化左云的社会经济发展效率,左云的城市规模在逐步扩大,古城北侧城市新区。相较于新区,古城的生活品质存在明显滞后,人居环境品质的低下以及居民对经济收入的需求无法满足等等问题开始不断浮现,进而导致了古城人口的不断流失,青壮年人口都外出寻求发展契机,有条件的中老年人追求生活品质选择移居新区,最终造成了街区人口结构的严重失衡,发展动力低。

4 街区保护及活化策略研究

4.1 建筑风貌保护

加大街区内的管控力度、对街区内的建设活动进行正确合理的引导,并利用法律的手段对保护措施进行保障。对所有的明清以及民国时期的建筑进行建档立卡,定期对列入档案的建筑检查维修,使街区内历史建筑降低因无人居住和年久失修而被毁的风险。编制街区内建筑新建、旧建筑修复的控制性规划和导则,规范街区内部的建设活动。

通过对建筑的综合评价,将建筑分为五类进行保护,分为保护类、修缮类、改善类、整治类和改造类。保护类建筑包括街区内各级文保单位和登记不可移动文物(见图7)。修缮类建筑指的是保存状况良好、价值较高的明清时期的建筑。改善类建筑指的是建筑主体结构保存完整,细部构造被损坏或者替换的传统风貌建筑。整治类建筑对象是指稍加外观改造就可以与传统风貌建筑相协调的现代建筑。改造类建筑是指因为体量过大、外观与传统风貌极其不协调以及私搭乱建违章建筑,其中私搭乱建违章建筑以及在重要节点的改造类建筑需要及时拆除。

4.2 院落织补

“城市修补”是一项针对城市外部空间环境提升与内在功能文化复兴的全面的、系统的施治工程,采取小规模、渐进式的干预方式,长期、持续的作用于城市病源,最终解决城市问题,促进城市健康、可持续发展[5]。街区内禁止出现大拆大建的行为,因此在街区更新的过程中宜采用“城市修补”理念。现街区内的院落肌理可以分为四种类型。类型一:院落格局基本完整、清晰,且全部为传统风貌建筑,仅有少量新建、加建;类型二:院落格局基本完整、清晰,大部分建筑为传统风貌建筑,新建、改建建筑较多;类型三:院落格局不完整,只有少量传统风貌建筑,其他均为新建建筑;类型四:由于年久失修,建筑坍塌,只留下一片空地。根据院落分类制定相应院落织补方式(见表3)。

表3 院落整治方式表

4.3 街区街巷整治

左云历史文化街区内部的铺装为沥青和水泥路面,缺少历史韵味。在街区更新工作中,铺装的整体色调应与传统风貌相协调,在选材上应采用传统材料并便于就地取材。具体铺装方式可参照晋北其他古城,并根据场所使用功能、街巷的主次和重要程度有所区别。主要街巷可采用青石板铺装,其他街巷可采用砖石铺装。历史文化街区街巷环境要素应符合传统风貌,街两侧的路灯、垃圾桶、道路指引牌和市政工程设施应该从尺度、形式和色彩等方面符合街区的特色,体现左云历史文化街区承载的文化。

4.4 街区活化利用

基于对左云历史文化街区现状的空间肌理、历史脉络、土地使用以及历史文化资源等方面的梳理分析,结合“传承历史文明、彰显城市生命力;优化生活环境、提升整体形象”的发展目标以及街区内不同片区功能业态植入的考量,最终形成“一环、一心、六区”的总体空间结构[6]。

“一环”指的是左云历史文化街区的环状旅游步行轴线。沿街区南北向的北门街、太平楼街、鼓楼街、南门街,以及西侧的奎章巷、榆树巷、洞儿巷、钱家巷等巷道,组织旅游线路,串联各片区的核心功能展示节点以及众多历史建筑景观点,形成环状的步行旅游线路。“一心”指的是左云历史文化街区的文化展示核心场所。通过对机械厂拆除后的空间进行开发利用,建立左云历史展览馆与左云文化演出剧场,作为展示左云历史文化的核心区域。“六区”指的以街区的街巷路网格局为基础,结合对各处历史遗存资源的分析,按照不同的街巷分区植入适宜的功能业态,建设卫戍文化展示区、左云传统文化体验区、以历史建筑与老字号建筑为载体的特色文化体验区及三处明清民居风貌区。

5 结语

左云历史文化街区作为街区内历史和文化的物理载体,对研究塞北卫戍文化和商贸文化具有极高的意义。现代城市化的进程不可阻挡,但历史文化街区内的建设和发展我们必须保持谨慎的态度,避免街区被现代建筑风潮侵蚀,走向消亡。本文从历史街区建筑、院落、街巷空间形态、总体格局方面为切入点,总结左云历史文化街区的空间格局特征及存在的问题,并结合街区所承载的文化,探索一种街区可持续发展及复兴的新模式。此外,公众参与是街区保护中关键的一个环节,提升街区内居民参与的深度和范围,能够充分调动各方面积极因素加入到街区保护和复兴工作中。左云历史文化街区是晋北保存下来较完整的街区,望本文提出来的策略可为街区的保护和复兴工作起到积极推动作用。

注:此文来源于专家荐稿。