肾上腺嗜铬细胞瘤患者皮质醇激素与儿茶酚胺激素分泌水平的相关性

2022-05-25成泽宇曹晓明王一凯

成泽宇,曹晓明,王一凯

(1. 山西医科大学第一临床医学院,山西太原 030000;2. 山西医科大学第一医院泌尿外科,山西太原 030000;3. 山西医科大学,山西太原 030000)

嗜铬细胞瘤(pheochromocytoma,PCC)是指起源于肾上腺髓质嗜铬细胞的肿瘤,其典型特点是分泌过量的儿茶酚胺类激素,主要包括:肾上腺素和去甲肾上腺素,大量的肾上腺素和去甲肾上腺素分泌入血,常引起患者血压升高、心悸出汗等症状[1]。肾上腺皮质和髓质系统之间联系紧密[2],皮质对于髓质激素分泌的影响早已明确:糖皮质激素可以诱导儿茶酚胺生物合成酶的合成,包括苯乙醇胺-N-甲基转移酶(phenylethanolamine-N-methyltransferase,PNMT)、酪氨酸羟化酶、多巴胺β 羟化酶,其中酪氨酸羟化酶是儿茶酚胺类激素合成的限速酶[3-5]。同时有越来越多的研究证明髓质激素同样可以影响皮质醇激素的生成[6-8],由于肾上腺的血流从皮质流向髓质,故目前

认为这一调节是通过旁分泌机制发挥作用的。当前已有的结果都是在离体试验和生理情况下得出的[9-10],在PCC 疾病状态下儿茶酚胺对皮质醇分泌的影响如何目前不得而知[11]。对于嗜铬细胞瘤患者来说,肿瘤局部儿茶酚胺浓度更高[12],这可能会增强髓质激素对皮质的旁分泌调节作用,从而刺激皮质醇激素的分泌。所以嗜铬细胞瘤患者体内皮质醇可能会伴随着儿茶酚胺激素的过度释放表现为分泌水平上升。本文将通过分析收集到的临床资料来验证我们的猜想。

1 资料与方法

1. 1 一般资料选取2017 年6 月-2020 年6 月就诊于山西医科大学第一医院泌尿外科的PCC 患者和同期的原发性高血压、肾上腺醛固酮瘤患者为研究对象。病例入选标准:①确诊为PCC、原发性高血压或肾上醛固酮腺瘤的患者,PCC 患者的诊断根据术后病理结果得出,肾上腺醛固酮瘤结合临床信息和术后病理结果做出诊断,原发性高血压患者须除外其他引起高血压的病因;②病历资料中应包含有本研究所需的激素化验数据,包括:尿香草扁桃酸(vanillylmandelic acid,VMA)、血浆皮质醇、24 h 尿游离皮质醇、尿17 羟皮质类固醇(17-hydroxy-cortico-steroid,17-OHCS),嗜铬细胞瘤患者的病历资料中还应包括血浆甲氧基肾上腺素(methylepinephrine,MN)和血浆甲氧基去甲肾上腺素(normetaneprine,NMN)这2 项指标。排除标准:①合并有其他可导致皮质醇分泌增多的疾病如:库欣病、甲亢、肥胖症、抑郁症、精神分裂等以及嗜铬细胞瘤合并促肾上腺皮质激素(adrenocortico-tropic-hormone,ACTH)增多综合征的患者;②激素检验数据不完整的患者;③各种原因导致的肾上腺皮质功能不全如艾迪生病、席汉综合征等;④近期有糖皮质激素使用史、妊娠及哺乳期患者。

1. 2 观察指标收集的普通临床信息包括患者年龄、性别、体质指数(body mass index,BMI)等数据,观察指标依据激素类型分为皮质醇激素和儿茶酚胺类激素2 类。皮质醇类激素观察指标包括:血浆皮质醇浓度(8∶00 am)、24 h 尿游离皮质醇、尿17-OHCS;儿茶酚胺类激素观察指标包括:尿VMA、血浆甲氧基肾上腺素(metanephrine,MN)和血浆NMN。由于我院原发性高血压和醛固酮瘤患者血浆MN 和NMN 为非常规检查,故此类患者的观察指标中不包含这2 项指标。本研究没有纳入血、尿肾上腺素和去甲肾上腺素等指标,这是由于这类指标本身变异程度大、受外界影响因素多而且不能准确反映患者体内儿茶酚胺类激素的分泌水平[13-14]。

1. 3 倾向性评分分组本次研究应用SPSS 23.0 软件中倾向性评分匹配模块(最近邻匹配法,卡钳值设为0.1)进行倾向性匹配,目前已明确年龄、性别以及BMI 指数会对患者皮质醇激素分泌造成影响,同时考虑到增加协变量会减少最终匹配的样本量,故本次研究没有设置额外的协变量,分析以年龄、性别比例、BMI 为协变量,卡钳值设置为0.1,利用倾向性评分对纳入的3 组患者进行1∶1∶1 匹配,以PCC 组为观察组,肾上腺醛固酮瘤患者组和高血压患者组为对照组。

1. 4 检验方法①血浆皮质醇测定:禁食12 h,次日早晨8∶00 抽取患者肘静脉血约3 mL,分离出血浆,置于EP 管中放入冰箱待测,采用化学发光法检测各组皮质醇含量;②血浆MNs 的测定:受试者停服三环类抗抑郁药,α 受体、β 受体阻滞剂,单胺氧化酶抑制剂,类交感神经药等影响儿茶酚胺激素分泌的药物1周以上,晨起,禁食12 h,保持仰卧位休息约30 min,EDTA 抗凝管抽取3~4 mL 全血,冷藏保存,4 h 内离心出血浆,采用高效液相色谱串联质谱仪检测各组患者血浆MN、NMN 浓度。③24 h 尿游离皮质醇测定:入院后留取患者24 h 尿液送检,采用化学发光法测定尿中皮质醇含量;④尿VMA 以及及尿17-OHCS 测定:停服影响儿茶酚胺分泌的药物1 周以上,收集患者24 h 尿液加入10 mol/L 盐酸防腐,记录总尿量后留取20 mL 放入冰箱内待测,17-OHCS 尿样pH 值应为1~2 之间,VMA 样本检测前用20%氢氧化钠将尿样pH 调至6~6.5,两者分别与Porter-Silber 和过碘酸钠反应,之后采用分光光度法进行检测。

1. 5 统计学方法采用SPSS25.0 软件进行统计学分析。正态分布数据采用±s表示,非正态分布数据采用中位数(median, M)和四分位数间距(P25~P75)表示。正态分布数据之间的比较采用方差分析。非正态分布数据之间比较采用秩和检验,其中两独立样本之间的比较采用Mann-whitney 检验,多个独立样本之间的比较采用Kruskal-Wallis 检验,事后两两比较采用Kruskal-Wallis 检验,显著性水平采用Bonferroni 法校正。采用斯皮尔曼相关系数分析儿茶酚胺激素及其代谢物与皮质醇激素浓度的相关性,PCC 患者手术前后激素水平的配对比较采用配对秩和检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

2. 1 三组患者之间激素水平的比较通过倾向性评分匹配,最终成功匹配93 例,每组31 例患者,匹配后对患者基线数据进行比较,各组之间差异无统计学意义(P>0.05)。①尿VMA:PCC 组尿VMA 水平高于醛固酮瘤组(P=0.021)和高血压组(P=0.031),差异有统计学意义;②24 h 尿游离皮质醇:PCC 组24 h 尿游离皮质醇高于肾上腺醛固酮瘤组(P=0.016),差异有统计学意义;③血浆皮质醇:三组之间差异无统计学意义(P>0.05);④尿17-OHCS 含量:三组之间差异无统计学意义(P>0.05)。具体见表1。

表1 三组患者各项激素指标比较 [M(P25~P75)]

由于PCC 组存在4 例无功能患者,这部分患者临床症状常不明显,儿茶酚胺类激素分泌水平也无明显升高,这可能会影响本次研究的结果,故将无功能PCC 患者排除后再一次对各项数据进行了比较,比较结果如表2:①PCC 组尿VMA 高于肾上腺醛固酮瘤组(P=0.002)和原发性高血压组(P=0.004),差异有统计学意义;②24 h 尿游离皮质醇含量:PCC 组高于醛固酮瘤组(P=0.009)和原发性高血压组(P=0.034),差异有统计学意义;③血浆皮质醇浓度:三组之间差异无统计学意义(P>0.05);④尿17-OHCS:三组之间差异无统计学意义(P>0.05)。

表2 除外无功能嗜铬细胞瘤患者后三组患者各项激素指标比较 [M(P25~P75)]

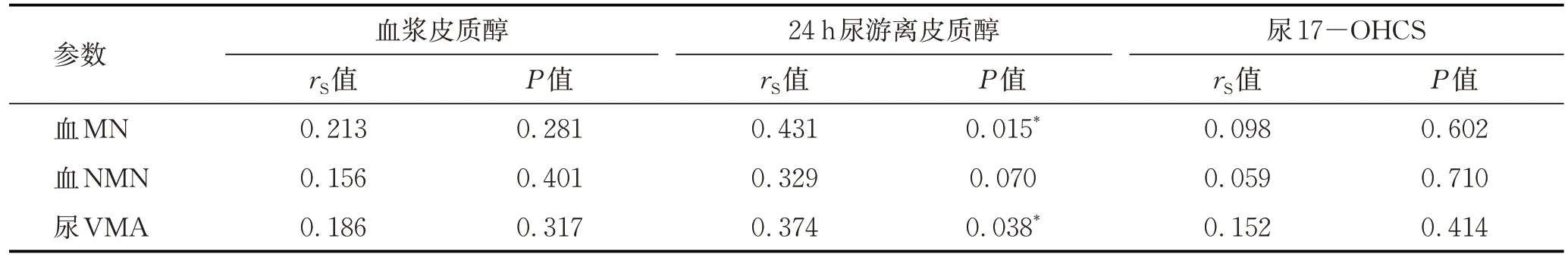

2. 2 PCC 患者皮质醇激素和儿茶酚胺类激素水平之间的相关性两类激素相关性分析结果见表3。Spearman相关分析显示:PCC 组患者24 h 尿游离皮质醇与血浆MN 呈正相关关系(rS=0.431,P=0.015),与尿VMA 呈正相关关系(rS=0.374,P=0.038),其余各激素之间相关关系不显著(P>0.05)。

表3 PCC 患者两类激素指标之间的相关性

2. 3 PCC 患者手术前后激素水平比较由于部分患者术后随访数据不全,故此项比较仅纳入19 例PCC患者,PCC 患者手术前后各项激素指标见表4,术后血浆皮质醇、尿17-OHCS、24 h 尿游离皮质醇、尿VMA 含量显著低于术前(P<0.05),差异有统计学意义。

表4 PCC 患者手术前后激素指标对比 [M(P25~P75)]

3 讨 论

肾上腺由皮质和髓质组成,两者起源不同,皮质起源于胚胎时期的中胚层而髓质起源于外胚层,但两者之间并无明确的分界,EHRHART-BORNSTEIN等[6]利用电镜对肾上腺皮髓质交界处的超微结构进行观察,发现嗜铬细胞和皮质细胞之间相互交联,二者紧密贴附,这为皮髓质之间局部的相互调节提供了解剖学基础[6]。在离体试验和细胞试验中发现儿茶酚胺可以刺激皮质增加皮质醇类激素的分泌和释放,目前认为这种调节是通过旁分泌发挥作用的。嗜铬细胞瘤由于肿瘤的生长局部结构更为混杂,而且局部的儿茶酚胺浓度也远远高于正常水平[15],这可能会增强儿茶酚胺对于皮质的旁分泌调节作用,进而升高患者的皮质醇分泌水平。

本次研究选取醛固酮瘤患者和高血压患者作为对照组是为了尽量平衡除儿茶酚胺过度分泌以外的因素,如肾上腺占位、高血压等,在排除无功能嗜铬细胞瘤患者之后,三组之间比较结果显示嗜铬细胞瘤组患者24 h 尿游离皮质醇明显高于另外两组,这反映出嗜铬细胞瘤患者的皮质醇分泌量更高;血浆皮质醇浓度三组之间差异不显著,这可能是因为影响单一时刻血浆皮质醇的因素较多,指标本身波动较大[16];尿17-OHCS 的比较结果,三组之间差异不明显,这与尿17-OHCS 这一指标本身敏感性较差有关[17]。

之后我们对PCC 患者的皮质醇激素和儿茶酚胺类激素进行了相关性分析,其中皮质醇激素指标包括:血浆皮质醇浓度(8∶00 am)、24 h 尿游离皮质醇、尿17-OHCS;儿茶酚胺类激素的指标包括:尿VMA、血浆MN、血浆NMN。儿茶酚胺类激素指标的选择是根据观测指标本身的特性做出的,血浆MN、NMN在肿瘤内代谢并以脉冲形式释放入血,这一特性决定了这2 项指标与肿瘤内儿茶酚胺浓度高度相关,并且能够反映患者长期的儿茶酚胺分泌水平,受其他因素干扰较小[18],分析结果显示24 h 尿游离皮质醇含量与尿VMA 和血浆MN 之间存在显著正相关关系。此外24 h 尿游离皮质醇与血浆MN 的相关性更高,这提示儿茶酚胺的局部调节作用可能是通过β 受体实现的,在EHRHART-BORNSTEIN 等[6]的离体实验研究中也提出β 受体在皮髓质局部调节中发挥着更重要作用[19]。

最后通过对PCC 患者术前、术后激素水平进行比较发现尿VMA、血浆皮质醇、尿17-OHCS、24 h 尿游离皮质醇在手术前后差异有统计学意义,一方面反映出切除肿瘤之后随着儿茶酚胺分泌下降[20],皮质醇激素分泌也减少;另一方面也可能是由于在切除肿瘤时将残余的皮质一并切除,导致术后皮质醇分泌量下降[21]。

本次研究采用均衡化分组的方法尽量平衡各组间的无关因素,各项比较及分析结果显示:①嗜铬细胞瘤患者组的皮质醇水平相对于另外两组有所升高;②皮质醇的升高与患者体内儿茶酚胺类激素水平呈现出正相关关系;③在手术切除肿瘤后,患者体内儿茶酚胺激素和皮质醇激素的分泌水平下降。综合以上结果我们得出:嗜铬细胞瘤患者体内皮质醇激素分泌增多,并且与儿茶酚胺类激素的过度分泌密切相关。受限于本研究是一项回顾性研究,难以避免复杂的干扰因素,我们无法得出进一步的结论,但嗜铬细胞瘤本身分泌过量儿茶酚胺而不是皮质醇的特点早已被证明(合并ACTH 分泌异常患者已被排除)[22],结合于此我们谨慎认为:嗜铬细胞瘤患者体内儿茶酚胺类激素的过度释放可能会刺激皮质分泌皮质醇激素。明确嗜铬细胞瘤患者体内儿茶酚胺如何影响皮质醇激素的分泌还有很多细节需要揭示,嗜铬细胞瘤患者体内皮髓质之间的相互调节是通过何种机制,是直接调节还是通过其他激素介导,这些问题需要进一步的研究来解释,我们也希望有更多的研究者能与我们一起探索。