植物科学

2022-05-20

科学中国人 2022年4期

油茶基因组图谱和群体基因组学研究

中国林业科学研究院亚热带林业研究所姚小华等人与合作者破译了油茶的遗传密码。相关成果发表于《基因组生物学》(Genome Biology

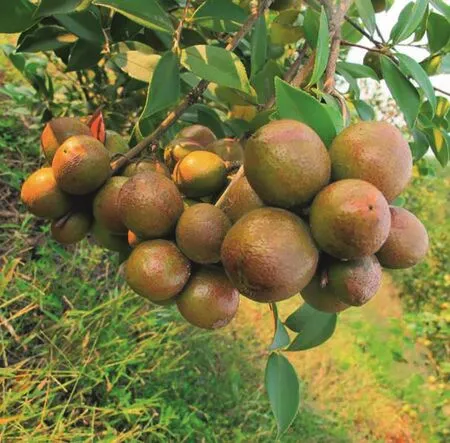

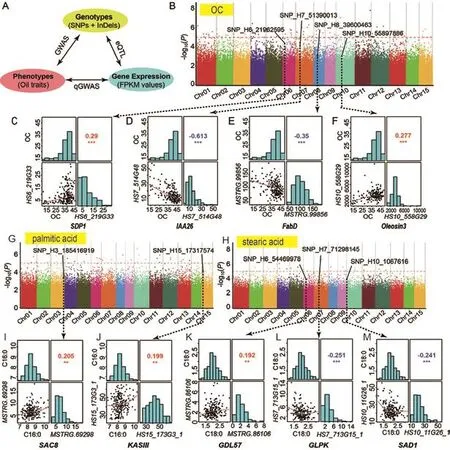

)。油茶,泛指山茶科山茶属植物中油脂含量高、具有一定栽培面积的、有经济栽培价值的物种的总称,是我国主推的重要木本油料树种。油茶籽油中不饱和脂肪酸达90%以上,以单不饱和脂肪酸油酸为主,富含角鲨烯、维生素E、甾醇、多酚等成分。研究者以二倍体油茶为对象,构建了油茶全基因组图谱,明确了油茶的起源和演化机制,结合200余份代表性油茶品种油脂高速合成期种仁的转录组数据,挖掘了油脂性状的关键基因及变异位点,揭示了油茶以种子油脂为栽培目标的驯化遗传机制。

油茶果实(王开良摄)(图片来源于中国林业科学研究院亚热带林业研究所网站)

油茶品种群体关联分析发掘油脂产量与品质的调控基因(图片来源于中国林业科学研究院亚热带林业研究所网站)

苹果树腐烂病菌致病机理研究

西北农林科技大学植保学院黄丽丽等人揭示了苹果树腐烂病菌Vm-milR1通过抑制受体蛋白激酶基因表达,从而抑制寄主免疫反应并促进病菌侵染的分子机制。相关成果发表于《新植物学家》(New Phytologist

)。研究发现Vm-milR1在侵染寄主过程中高度诱导表达,将Vm-milR1敲除后导致病菌的致病力大幅度下降。接种Vm-milR1敲除突变体可以诱导寄主活性氧的产生、胼胝质沉积和免疫相关基因的高效表达,Vm-milR1可以抑制寄主类受体蛋白激酶基因MdRLKT1和MdRLKT2的表达,进一步利用过表达和沉默试验证明,MdRLKT1和MdRLKT2正调控寄主产生对苹果树腐烂病菌的抗病性。蒺藜苜蓿复叶模式建成的分子机制

中国科学院西双版纳热带植物园贺亮亮、陈江华等人针对蒺藜苜蓿复叶模式建成过程中关键基因和激素信号等展开综述,比较了不同物种间复叶发育机制的异同。相关成果发表于《植物科学前沿》(Frontiers in Plant Science

)。通过对豆科模式植物蒺藜苜蓿叶发育的研究,积累了对复叶形态建成的基因调控基础。研究者进一步总结了蒺藜苜蓿复叶性状相关的遗传调控因子;描述了复叶模式建成中干细胞活性和边界划分的调控模型;探讨了复叶模式建成中生长素的作用模型和背腹极性的调控机制;提出了未来复叶发育研究中值得关注的重点内容,以及在紫花苜蓿上的应用前景等。利用根系解剖结构揭示草原植物根系功能

中国科学院植物研究所白文明研究组以内蒙古典型草原常见的32种植物为研究对象,从根系解剖结构的角度揭示了内蒙古典型草原植物根系结构与功能随根级的变化规律,以及单子叶植物和双子叶植物根系吸收和传输的权衡策略。相关成果发表于《新植物学家》(New Phytologist

)。研究发现,单子叶植物根系的所有根级都存在皮层和菌根侵染,而随着根级的升高,内皮层的细胞壁加厚程度和中柱的比例升高。双子叶植物的根系随着根级升高,皮层厚度和菌根侵染显著下降,中柱比例显著升高,表明双子叶植物的根系功能在高级根由吸收转变为传输。进一步研究发现,单子叶植物和双子叶植物通过不同的皮层和中柱比例实现吸收和传输功能的权衡。拟南芥芽再生染色质状态动态图谱

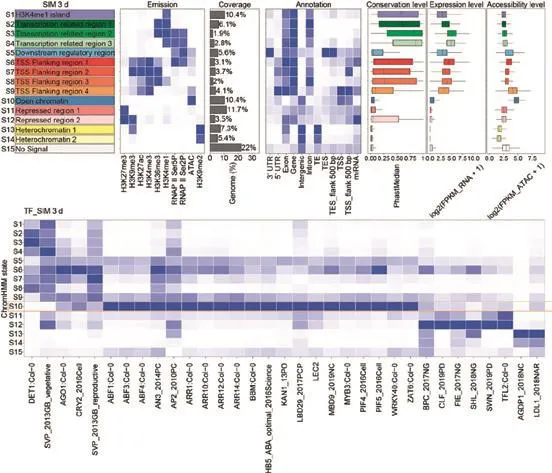

中国科学院分子植物科学卓越创新中心王佳伟研究组揭示了生长素和细胞分裂素时序性调控外植体体细胞命运转变,诱导细胞多能性产生,并进而实现芽再生的分子机制。相关成果发表于《发育细胞》(Developmental Cell

)。植物芽再生一般分为两个步骤:先是离体植物组织(外植体,explant)在高生长素/细胞分裂素配比培养基(callus induced medium,CIM)上诱导愈伤组织(callus)形成,接下来在高细胞分裂素/生长素配比培养基(shoot induced medium, SIM)上诱导芽的发生。研究者挖掘到一系列可能在芽再生过程中发挥作用的转录因子,为我们理解植物细胞重编程及细胞命运转变提供了全新的视角。

通过染色质状态转变和顺式作用元件分析挖掘再生重要转录因子的示意图(图片来源于中国科学院分子植物科学卓越创新中心网站)

15种染色质状态的注释及不同染色质状态与转录调节因子ChIP-seq的关联性(图片来源于中国科学院分子植物科学卓越创新中心网站)

豚草天敌广聚萤叶甲耐寒性快速适应的生理与分子遗传机制

中国农业科学院植物保护研究所周忠实等人研究发现,豚草天敌昆虫广聚萤叶甲北京种群比广西种群具有更强的耐寒能力。相关成果发表于《害虫科学》(Journal of Pest Science

)。豚草原产于北美洲,是一种恶性入侵杂草,在我国华南至东北的大部分地区均有分布。广聚萤叶甲是豚草专一性天敌,对南方十几个省区市的豚草起到了非常显著的持续控制作用,有效抑制了豚草种群的扩张和蔓延。比较研究发现,北京种群成虫体内总糖、海藻糖、甘油、脂质和脯氨酸等耐寒性物质含量及Tret1a等耐寒关键基因表达水平均明显高于广西种群。研究结果有助于指导在更高纬度豚草发生区利用广聚萤叶甲开展有效的生物防治工作。油桃形成的遗传机制

中国科学院武汉植物园揭示了油桃形成的分子机理。相关成果发表于《新植物学家》(New Phytologist

)。油桃是普通桃的变种,起源于中国。油桃果皮质地明显不同于普通桃:油桃果实表皮无毛,光滑发亮、颜色鲜艳,好似涂了一层油;而普通桃果实表皮有绒毛,颜色较暗、无亮光。研究发现,控制油桃果实无毛性状的G位点包含一个PpMYB25候选基因。研究进一步揭示了桃PpMYB25和PpMYB26协同调控果实表皮毛发育和表皮蜡质积累,当它们的表达同时受到干扰后,就产生了桃的变种——油桃。果实表皮蜡质合成可有效地防止果实水分散失,研究结果为改良桃果实耐贮藏性提供了新思路。中国主栽食用玫瑰的“复杂网状起源”假说

中国科学院昆明植物研究所胡金勇研究员等人收集了16个国内主栽食用玫瑰品系,构建了涵盖蔷薇属所有主要分类群的质体基因组系统树,追溯了中国食用玫瑰种质间的遗传关系及其可能的野生近缘种。相关成果发表于《园艺研究》(Horticulture Research

)。文章指出,可能有6个野生种作为母本参与了中国主栽食用玫瑰种质的形成;至少9个野生种参与了现有主栽食用玫瑰品种的形成,野生玫瑰、“大马士革”和法国蔷薇是参与多个食用玫瑰品种形成的主要贡献者。现有主栽种质中仅“金边玫瑰”和“墨红玫瑰”具连续开花习性,YN01、YN02、“商水玫瑰”、“定陶玫瑰”和“紫枝玫瑰”具有偶尔二次开花现象,其他种类均为一次开花品种。