环境科学

2022-05-20

科学中国人 2022年4期

大气亚硝酸的大气化学过程与来源研究

中国科学院城市环境研究所陈进生研究员、安徽光学精密机械研究所秦敏研究员等人合作,揭示了沿海城市大气环境中亚硝酸气体(HONO)的化学特征、分布及来源。相关成果发表于《大气化学与物理》(Atmospheric Chemistry and Physics

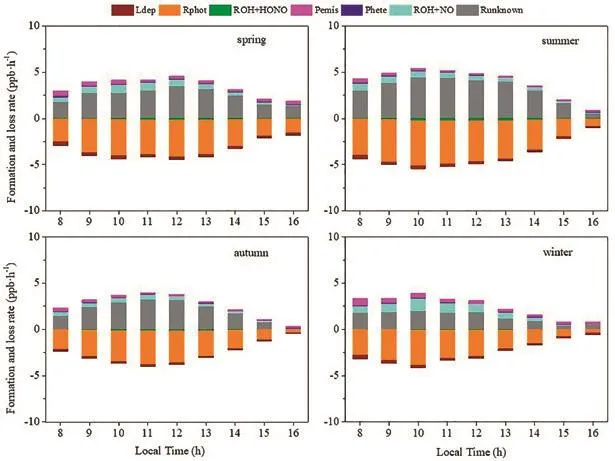

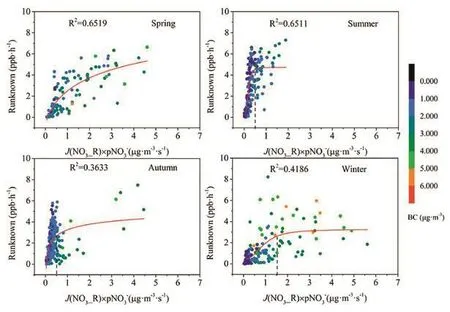

)。大气HONO的光解是羟基自由基(OH自由基)的重要来源,识别大气HONO来源对于理解大气化学过程及模型准确模拟有重要意义。硝酸盐光解很可能是春季和夏季主要来源,而NO在BC表面光催化可能是秋季和冬季HONO主要来源。基于HONO/NO比值可以较好地拟合夜间HONO的浓度变化,而昼间需要结合硝酸盐光解才能改善拟合结果。与臭氧光解相比,除了夏季午后,HONO光解在整个昼间都是OH自由基的重要来源。

HONO在不同季节的源(大于0)和汇(小于0)的平均日变化(图片来源于中国科学院城市环境研究所网站)

不同季节颗粒硝酸盐光解与Runknown的关系(BC着色)红线和虚线分别代表对数拟合曲线和转折点(图片来源于中国科学院城市环境研究所网站)

电催化二氧化碳甲烷化研究新进展

华东理工大学材料科学与工程学院清洁能源材料与器件团队刘鹏飞等人提出调节催化剂表面水覆盖度提升深度还原产物的研究方法。相关成果发表于《能源与环境科学》(Energy & Environmental Science

)。可再生能源电力驱动的电化学转化技术可将二氧化碳还原为具有高附加值的燃料和化学品。然而,目前大部分电催化剂材料对深度还原产物(如8电子转移的甲烷、12电子转移的乙烯和乙醇等)的选择性和反应速率较低,严重限制了这一技术的实际应用。密度泛函理论计算证明,在局部水浓度较低的铜表面上利于促进甲烷生成;进而可控制备出具有疏水性的碳包覆铜核壳结构,降低了催化剂表面的水覆盖度。光伏产品贸易自由化对全球碳减排具有重要意义

北京师范大学环境学院毛显强教授团队与合作者认为,破除光伏贸易壁垒将促进全球碳减排。相关成果发表于《自然·通讯》(Nature Communications

)。国际贸易在降低全球光伏产品价格及应用成本方面作用显著。然而伴随全球光伏市场扩张,贸易保护主义持续抬头,关税和非关税贸易壁垒在光伏产品贸易中屡见不鲜。研究指出,光伏产品贸易对提高全球太阳能光伏发电装机容量、光伏发电量及促进全球温室气体减排具有重要贡献。应通过构建协调的贸易政策体系,推动贸易机制改革,加强区域及全球贸易合作,将光伏产品纳入环境产品清单,能更好实现全球光伏产品贸易自由化、便利化,进而释放其环境效益。自然启迪的二氧化碳水热还原长链烷烃

上海交通大学环境科学与工程学院金放鸣教授研究团队与合作者通过模拟地壳高温高压水热环境,利用铁钴金属将碳酸氢钠还原为长链烷烃。相关成果发表于《美国科学院院报》(PNAS

)。石油的成油机理有生物成油和非生物成油两种学说。研究发现,碳酸氢根不仅充当碳源,还促进钴氧化物的还原,原位生成高活性的钴纳米片催化中心,突破了化工领域钴遇水即失活这一长期难解决的瓶颈问题。利用新开发的高温高压水热原位红外观察表明,零价钴的存在促进铁表面羟基物种的生成,二者的协同作用增强反应中间体一氧化碳的吸附,有利于其进一步氢化偶联,生成长链烷烃。该研究为石油的非生物成因学说提供了关键的实验证据和机理阐释。优化的土地管理措施能极大提高全球陆地生态系统固碳能力

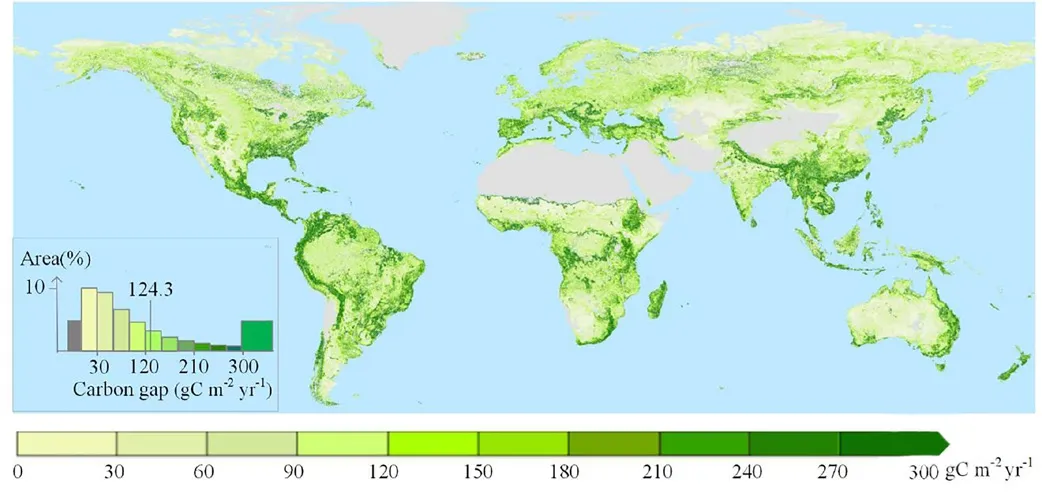

武汉大学遥感信息工程学院沙宗尧教授与合作者在全球陆地生态系统固碳潜力研究方面取得新进展。相关成果发表于《自然·通讯-地球与环境)(Nature Communications Earth & Environment

)。为应对全球变暖等气候变化问题,我国提出“碳达峰”“碳中和”双碳计划,从国家层面实施了一系列战略部署。全球陆地生态系统是重要的碳汇,通过绿色植物光合作用,每年可从大气中吸收超过1000亿吨的碳。这一研究基于全球近20年的植被遥感数据,结合全球气象、土壤、地形地貌数据,采用邻域相似性空间分析的方法,以邻域土地管理措施为参考对象,绘制了土地管理措施优化情景下,全球陆地生态系统植被固碳增加的通量地图。

优化土地管理措施全球陆地生态系统植被固碳增量通量地图(2001-2019年)(图片来源于武汉大学新闻网)

城市土壤有机碳库空间分异规律与预测

中国科学院地球环境研究所王云强研究员团队分析西安市表层土壤有机碳库空间变异特征、分布规律和主控因子,并比较不同空间预测方法对城市土壤有机碳密度的预测效果。相关成果发表于《土链》(Catena

)。西安市表层土壤有机碳库相较于郊区具有一定富集性,距离市中心越远,表层土壤有机碳密度越小;西安市表层土壤有机碳密度呈现短距离斑块状分布特征,主要受土壤质地、植被类型和人类活动(功能区、物理扰动、植被管理等)的综合影响;合理管理,如减少清扫、修剪,经常浇水等会增加城市表层土壤有机碳积累。文章也指出准确预测仍然具有挑战性,需进一步研究城市特定因素和过程对土壤有机碳周转的影响。基于毒性效应调控的大气污染防控机制研究

复旦大学环境科学与工程系大气化学团队与清华大学环境学院教授王书肖团队和香港理工大学土木与环境工程系教授李向东团队合作,提出基于毒性效应调控的大气污染防控机制。相关成果发表于《自然·能源》(Nature Energy

)。通过对固体燃料(能产生热能或动力的固态可燃物质,如煤、薪柴、秸秆等)产生的气溶胶开展研究,基于燃烧源现场测量、化学成分甄别、生物毒性解析和空气质量模拟及暴露风险评估,阐明气溶胶关键化学组分的源头形成机制、人群暴露健康风险和生物毒性机制,发现我国民用固体燃料燃烧所产生的气溶胶人群暴露风险比燃煤电厂排放的气溶胶高出两个数量级,进而提出面向人民生命健康为导向的空气质量管理建议。微生物生存“饥饿游戏”的新进展

清华大学环境科学与工程学院温东辉教授与清华大学杨云锋教授、美国俄克拉荷马大学周集中教授合作,揭示微生物生存“饥饿游戏”的新进展。相关成果发表于《自然·通讯》(Nature Communications

)。研究发现,富营养环境中快生长菌“数强独大”,慢生长菌被“竞争排除”;而在寡营养环境中,微生物更倾向于通过“抱团合作”来缓解资源限制、维持生命过程。由此,文章提出了以环境营养供给、个体生长策略、种间相互作用为核心的“饥饿游戏”假说。为了验证这一假说,研究者进一步设置不同营养供给水平的微宇宙模拟实验体系,确证了营养供给对不同策略型微生物的选择及其相互作用关系的影响。