医学前沿

2022-05-20

科学中国人 2022年4期

强迫症的发病可能和染色质结构失调有关

上海交通大学生物医学工程学院林关宁教授团队与上海交通大学医学院附属精神卫生中心王振主任医师团队组合作,对强迫症进行了核心家系(强迫症患者及其健康父母)队列的全基因组的研究。相关成果发表于《科学·进展》(Science Advances

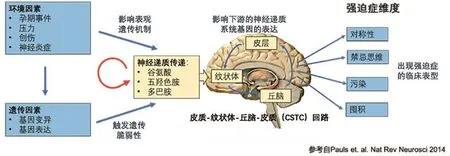

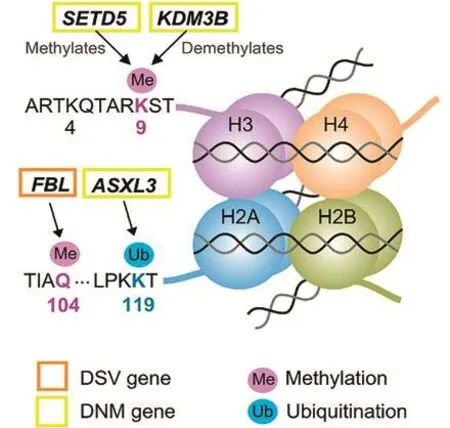

)。强迫症在世界范围的终身患病率可高达3%,其病因复杂、病理不清,影响因素包含环境和基因等。相关研究不仅证实了超罕见突变(新发严重突变)对强迫症的发病可能有着显著的作用,还提示这些突变所造成的染色质结构调控的异常将可能是强迫症病理过程中的重要因素。研究还发现大约一半的患者携带至少一个严重的新发突变,也为强迫症“新发突变假说”提供了新证据。

基于环境因素和基因风险交互影响的强迫症表观遗传的发病机制假设(图片来源于上海交通大学新闻学术网)

全基因组家系研究发现的OCD关键突变基因及它们可能影响的神经递质系统基因(图片来源于上海交通大学新闻学术网)

炎症性肠病研究进展

首都医科大学基础医学院周德山教授团队阐述了老化肠上皮miR-1/miR-124协同损伤肠黏膜屏障促进炎症性肠病的新机制。相关成果发表于《克罗恩病与结肠炎杂志》(Journal of Crohn’s and Colitis

)。随着年龄增加,肠黏膜上皮miR-1-3p和miR-124-3p二者的轻度升高能够发挥协同抑制黏蛋白糖基化修饰的限速酶—T合酶(T synthase)及细胞增殖周期蛋白CDK4/CDK6的作用,并证明了二者通过协同作用破坏肠黏膜屏障功能,促进老化肠黏膜炎性损伤的机制,为理解老年人易罹患结直肠炎性疾病提供了新的研究视角。表观遗传调控可能是老年人群肠黏膜屏障受损和慢性肠炎的重要因素,有望为临床延缓衰老、健康老龄化和预防老年慢性肠病提供新方法。糖尿病创面修复研究进展

中山大学附属口腔医院夏娟教授、李卫昌副研究员团队开发了一类新型形状可编程层级结构复合膜修复体系,可有效促进创面的快速愈合与组织重建,为糖尿病创面的临床治疗提供了新的思路。相关成果发表于《微尺度》(Small

)。糖尿病是一类以高血糖为特征的代谢性疾病。由于糖尿病创面(皮肤及口腔黏膜)存在长期慢性炎症、胶原代谢异常、愈合困难等问题,传统的治疗方法大多无法取得满意的愈合效果。文章重点探究了高分子纤维网络结构对材料体系宏观性能的影响规律及对糖尿病创面的修复机制,并通过理化性能测试、生物学检测、动物实验等手段,系统评价了其应用的灵活性、安全性和有效性。DNA测序新技术

同济大学附属东方医院院长陈义汉院士团队与合作者开展研究,开发出基于UdgX的在单碱基分辨率水平上的DNA脱氧尿嘧啶的检测技术。相关成果发表于《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society

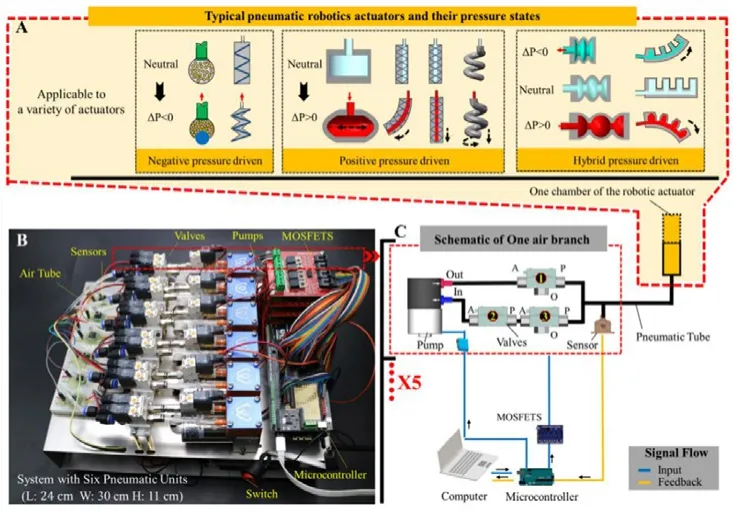

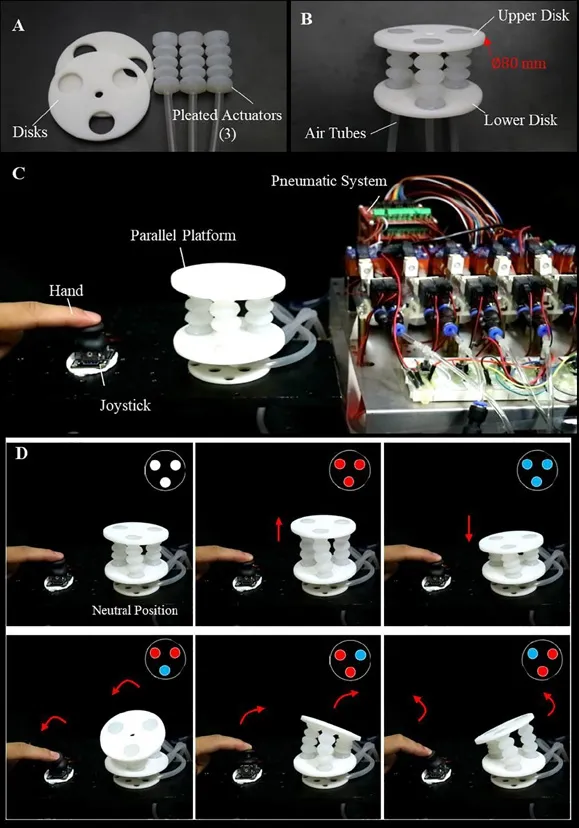

)。Ucaps-seq测序技术是国际上第一个用酶法检测DNA中的脱氧尿嘧啶(dU)碱基的技术,现存的dU测序技术均为化学法。通过借助被称为UdgX的特殊的酶分子,发明了灵敏性好、特异性强和分辨率高的DNA脱氧尿嘧啶检测技术,首次用酶法在单碱基分辨率水平上精准检测DNA中的dU,实现了DNA中dU碱基检测技术的根本性突破。Ucaps-seq测序技术对基因编辑脱靶具有强大的识别能力。清华大学医学院生物医学工程系廖洪恩教授课题组提出的气动驱动与控制系统,具有“正负压一体化”和“可控充放气”的独特优势,可作为通用的气动平台,适用于研究气动软体机器人的多种气压需求和精细气压控制。相关成果发表于《软体机器人》(Soft

Robotics

)。软体机器人作为机器人领域的一个新兴分支,与刚性结构相比,具有高柔顺性、大自由度和环境共融性,在仿生机器人、搜索机器人、辅助设备和医疗机器人等领域都有潜在应用。该研究突破了软体机器人气动驱动方案的技术瓶颈,解决了现有气动驱动方案单一压力状态、放气过程压力不可控的问题,对软体机器人驱动和控制领域具有重要价值和意义。

正负压一体化可编程压力气动驱动系统原型机及单路气动方案原理(图片来源于清华大学网站)

可控并联平台应用示范(图片来源于清华大学网站)

血管平滑肌细胞感知、转导与响应细胞外基质刚度的新机制

北京大学基础医学院周菁课题组报道了血管平滑肌细胞中的胶原受体——盘状结构域受体1(DDR1)。相关成果发表于《生物活性材料》(Bioactive Materials

)。血管平滑肌细胞具备可塑性,其表型可以响应多种微环境因素刺激而发生变化。其中,细胞外基质固有的机械信号(如基质刚度)可能与生物化学因素单独或协同作用,参与调控平滑肌细胞的表型与功能。在多种常见的慢性血管炎性疾病中,如动脉粥样硬化、高血压和术后狭窄,动脉壁刚度显著增加。DDR1可充当力学感受器,以不依赖于其配体的方式感知细胞外基质刚度升高,并介导细胞内力学信号转导,抑制平滑肌细胞收缩功能并促进促炎因子合成,引起管壁微环境变化从而加重血管硬化。人工视网膜新器件技术

复旦大学微电子学院陈琳教授团队制备了一种高效、稳定的柔性人工视网膜感知器件,可以同时实现电/离子和光的双调制。相关成果发表于《纳米快报》(Nano Letters)

。视网膜的光敏感细胞为了避免刺激性光线的伤害,在视觉系统中通过自我调节来适应光线,这个过程被称为光适应。利用这一器件也可以实现类似的光强响应变化。器件不仅具有光传感器的作用,还能将光刺激转化为电信号,对信息进行处理和存储从而实现视觉记忆功能,这与人脑中的视觉系统功能相类似,真正实现了感知-存储-计算一体化。光强可以从勒克司的几分之一到超过104勒克司不等。此外,通过器件所能实现的噪声点预处理功能,进一步提高图像的识别率和效率。运动促进神经干细胞移植治疗脑卒中的动物实验进展

中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员潘光锦团队与中山大学附属第三医院教授胡昔权团队,以缺血性脑卒中(MCAO)动物为模型,在神经干细胞治疗方面展开深入合作,在神经干细胞移植结合运动训练促进移植神经细胞的体内成熟和动物行为学功能修复方面取得进展。相关成果发表于《干细胞报告》(Stem Cell Reports

)。随着医学进步,脑卒中患者的生存率得到提高,但在存活患者中80%以上遗留神经功能障碍,如常见的运动感觉功能障碍,目前尚无有效治疗手段。研究表明,运动训练可以促进移植细胞的成熟和整合,神经干细胞移植结合运动训练的组合介入有望为相关神经疾病提供新型治疗方案。