腹腔镜直肠癌前切除术后患者胃肠功能恢复的影响因素分析

2022-05-17杨战锋陈天然吴万庆罗昭锋郭晓磊

杨战锋 陈天然 吴万庆 罗昭锋 郭晓磊

直肠癌已经成为我国最常见的恶性肿瘤之一,据2018年中国癌症中心统计显示:其发生率在恶性肿瘤中占第3位[1]。根治性手术切除(R0)是治疗直肠癌的有效策略。腹腔镜直肠癌前切除术是治疗直肠癌的标准手术方式[2]。腹腔镜直肠癌前切除术创伤小,手术过程只涉及乙状结肠直肠吻合,了解患者术前一般情况及术中操作对术后胃肠道功能恢复的影响,加速患者术后早期胃肠道功能恢复尤为重要。本研究探讨分析了腹腔镜直肠癌前切除术后胃肠功能恢复的影响因素,为直肠癌术后早期胃肠道功能恢复的干预提供理论依据。

资料与方法

1.一般资料:选取2018年1月~2021年1月郑州大学第五附属医院胃肠外科直肠癌患者病历资料。纳入标准:①经肠镜检查及病理诊断明确为直肠腺癌;②肿瘤距肛缘的距离≥5cm,或≤15cm;③行MRI提示肿瘤分期T1~3N0~1M0,无远处转移;④自愿接受腹腔镜下直肠癌前切除术,并签署手术知情同意书;⑤术前未接受术前新辅助放化疗;排除标准:①术前或术中发现肿瘤有远处转移;②腹部或盆腔手术史;③术后出现吻合口并发症;④合并其他系统肿瘤;⑤合并心脏、肺功能障碍及其他手术禁忌证。根据纳入排出标准,本研究共纳入80例直肠癌患者。

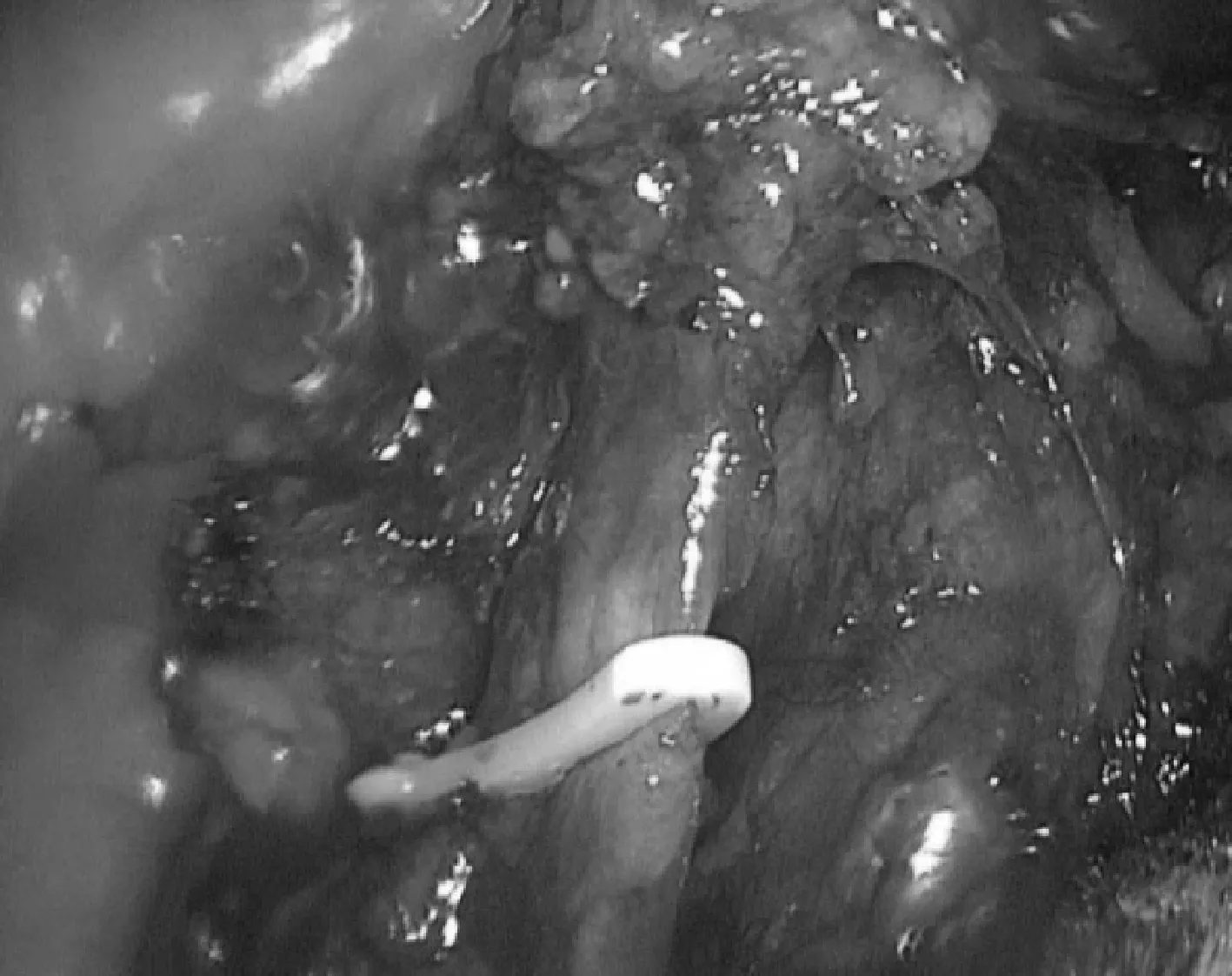

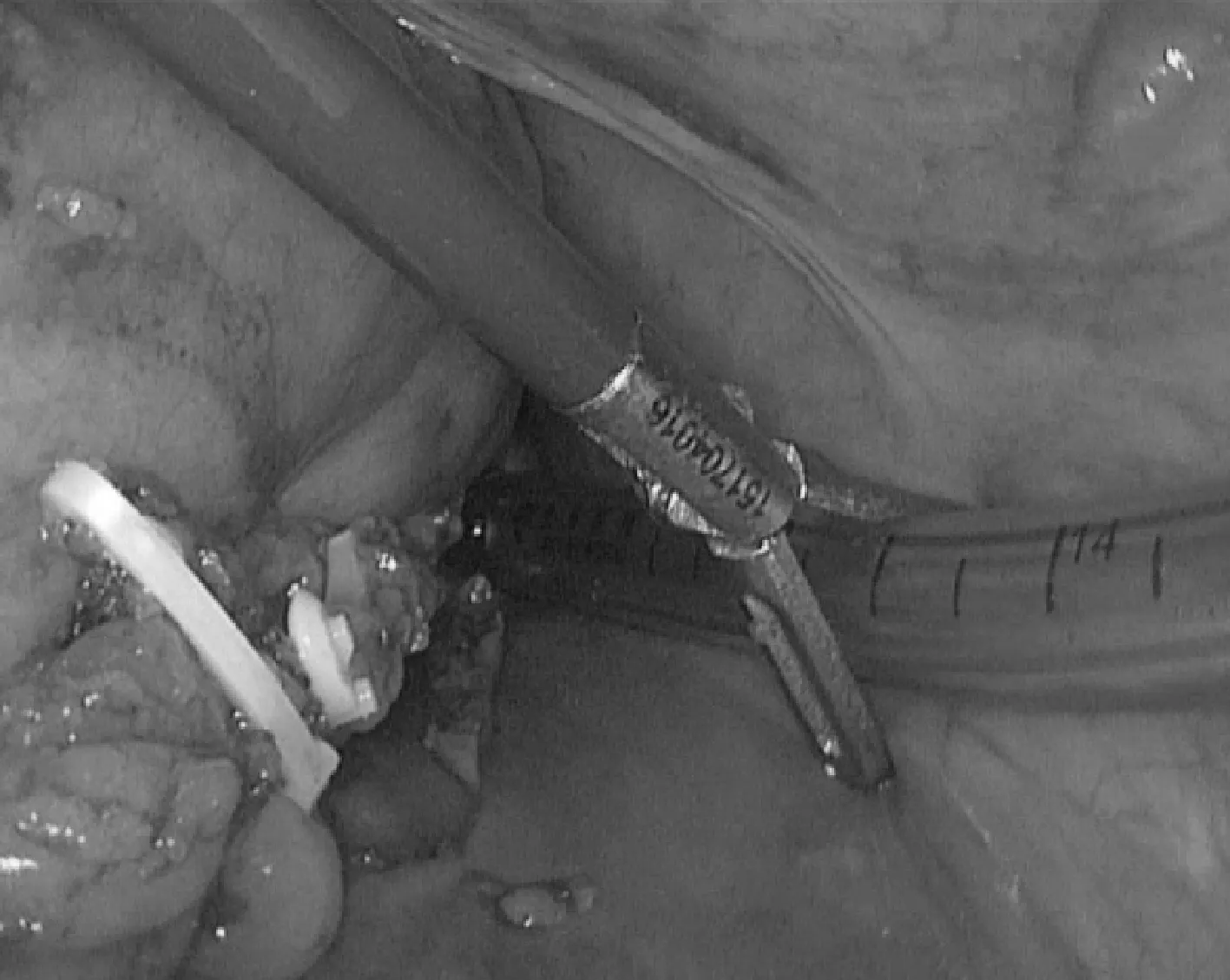

2.手术方式:手术操作均由相同团队完成,主刀医生有丰富的腹腔镜结直肠癌手术经验,已完成至少100例腹腔镜直肠癌根治术。患者气管插管全身麻醉,取头底脚高截石位,腹部五孔法建立手术操作体系,气腹压维持在13mmHg(1mmHg=0.133kPa),直肠上段肿瘤行高位前切除术,直肠中下段肿瘤行低位前切除术,手术遵循直肠癌根治及直肠全系膜切除的原则。参照腹腔镜直肠癌根治手术操作指南(2018版)[3]行腹腔镜下直肠癌前切除术,术中精确游离肠系膜下动脉及左结肠动脉,清扫血管周围脂肪和淋巴结,于左结肠动脉分叉下离断肠系膜下动脉,或根部离断肠系膜下动脉(图1)[4]。于肿瘤下缘至少2cm离断直肠(图2),下腹部辅助切口取出直肠及其系膜,于肿瘤上缘8~15cm离断肠管,通过双吻合器技术完成消化道重建(图3),盆腔留置引流管(图4),缝合切口,患者安全返回病房。

图1 离断肠系膜下动脉

图2 腔镜切割闭合器离断远端直肠

图3 圆形吻合器吻合断端

图4 留置盆腔引流管

3.胃肠功能恢复的评价:2018年《美国加速康复外科围术期管理专家共识》提出I-FEED评分系统,即根据患者进食、恶心、呕吐、体格检查、症状持续时间5项临床表现系统评估手术后患者胃肠功能的恢复情况。根据严重程度,每个项目得分为0分、1分和3分。进食:正常进食(0分)、进食受限(1分)和完全不能进食(3分);感觉恶心:完全没有(0分)、轻微恶心(1分)和明显恶心(3分);呕吐:完全没有(0分),≥1次非胆汁性呕吐,呕吐量每次<100ml(1分),≥1次非胆汁性呕吐,呕吐量每次>100ml(3分);体格检查:无腹胀(0分)、腹胀伴鼓音消失(1分)和明显腹胀伴鼓音消失(3分);症状持续时间:0~24h(0分)、24~72h(1分)和>72h (3分)。根据I-FEED评分系统将患者分为胃肠道功能顺利恢复组(I-FEED评分<6分)和胃肠道功能延迟恢复组(I-FEED评分≥6分)[5]。

4.观察指标:评估年龄、性别、体重指数、术前有无糖尿病、术前白蛋白、术前血红蛋白、手术时间、术中出血量、肠系膜下动脉结扎位置、肿瘤位置、病理分期对患者术后胃肠道功能恢复的影响。

结 果

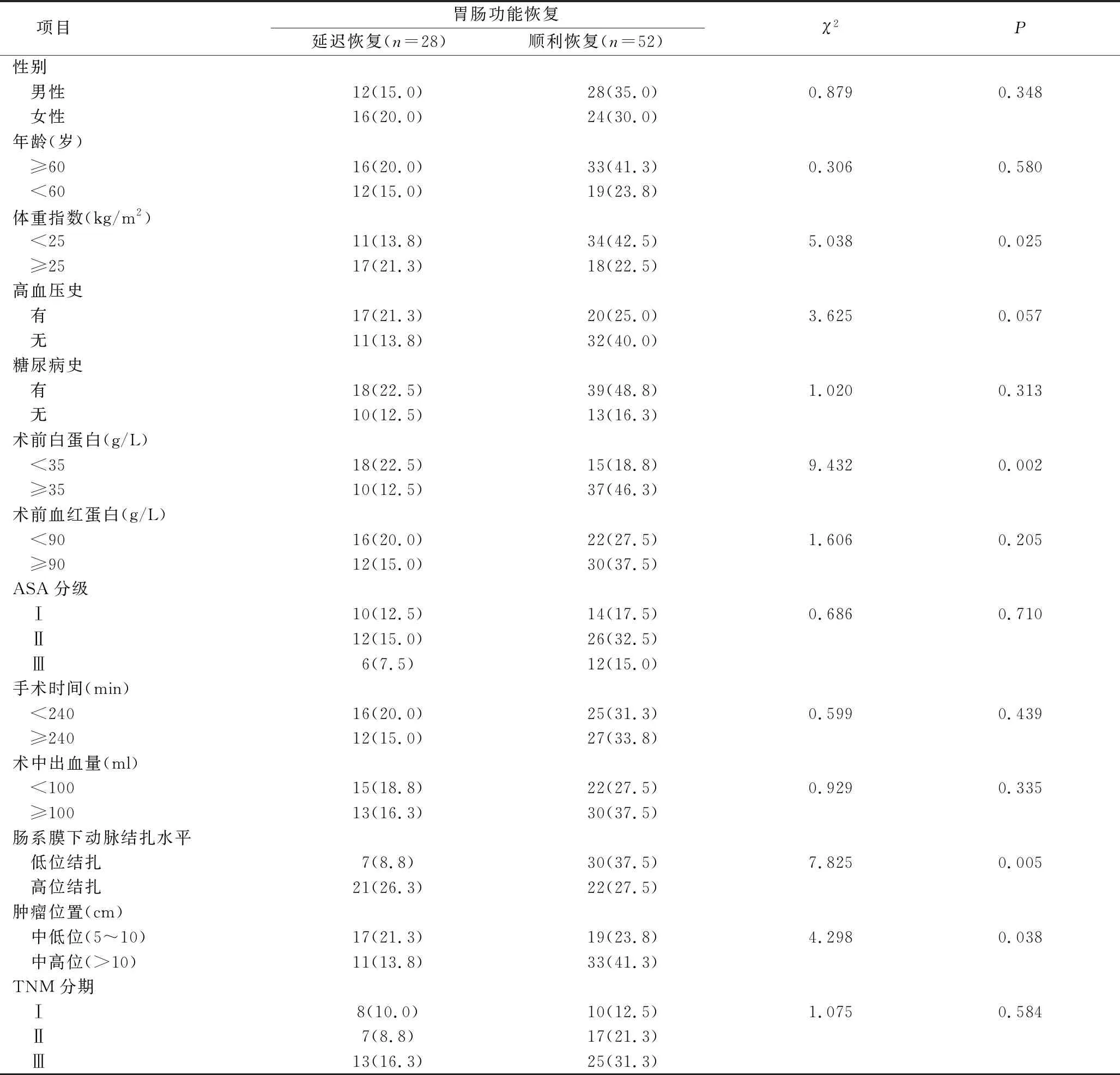

1.影响腹腔镜直肠癌前切除术后胃肠功能恢复的单因素分析:腹腔镜直肠癌前切除术后胃肠功能恢复与年龄、性别、术前有无糖尿病、术前血红蛋白、手术时间、术中出血量、病理分期无关(P>0.05);与体重指数、术前白蛋白、肠系膜下动脉结扎位置、肿瘤位置有关(P<0.05),详见表1。

表1 腹腔镜直肠癌前切除术后胃肠功能恢复影响因素的单因素分析[n(%)]

2.影响腹腔镜直肠癌前切除术后胃肠功能恢复的多因素分析:将单因素分析中影响直肠癌术后胃肠功能恢复的相关因素纳入多因素Logistic回归进一步分析,结果显示,术前低白蛋白组与正常白蛋白组比较,胃肠功能延迟恢复的优势比为4.245,说明术前低白蛋白组胃肠功能延迟恢复的风险是正常白蛋白组的4.245倍,肠系膜下动脉高位结扎组与低位结扎组比较,胃肠功能延迟恢复的优势比为4.403,说明肠系膜下动脉高位结扎组胃肠功能延迟恢复的风险是低位结扎组的4.403倍;中低位直肠癌组与中高位直肠癌组比较,胃肠功能延迟恢复的优势比为3.953,说明中低位直肠癌组胃肠功能延迟恢复的风险是中高位直肠癌组的3.953倍,提示术前低白蛋白、肠系膜下动脉高位结扎、中低位直肠癌是术后胃肠功能延迟恢复的独立危险因素详见表2。

表2 腹腔镜直肠癌前切除术后胃肠功能恢复影响因素的多因素Logistic回归分析

讨 论

研究发现,手术后早期肠内营养可以有效降低术后肠梗阻,促进吻合口愈合,减少并发症发生,加速患者手术后康复[6, 7]。手术后胃肠道功能恢复作为评估患者肠内营养的重要指标,研究腹腔镜直肠癌前切除术前及术中影响术后患者胃肠道功能恢复的因素并实施干预措施,对于加速患者手术后康复尤为重要。

本研究通过单因素分析发现患者体重指数、术前白蛋白、肠系膜下动脉结扎位置、肿瘤位置是术后胃肠道功能恢复的影响因素,多因素Logistic回归分析结果显示术前白蛋白、肠系膜下动脉结扎位置、肿瘤位置是术后胃肠功能恢复的独立影响因素,体重指数不是术后胃肠功能恢复的独立影响因素。内脏肥胖患者肠系膜肥厚,手术视野暴露差,术中易损伤肠系膜周围血管,可能影响术后患者胃肠道功能的恢复,研究发现,内脏肥胖比体重指数更能准确反映肥胖对手术操作及术后胃肠道功能恢复的影响[8]。血清白蛋白作为评估机体的重要营养指标之一,在维持胶体渗透压的平衡起到重要作用,低蛋白水平常常引起术后患者胃肠道及吻合口水肿,水肿肠壁可能进一步压迫动静脉导致血液供应或回流障碍,影响术后胃肠道的蠕动及吻合口愈合[9~11]。研究发现,低蛋白血症是结直肠癌术后吻合口漏的独立危险因素之一[12, 13]。也有研究表明,低蛋白血症导致胃排空延迟及小肠蠕动障碍,与本研究结果一致,低蛋白血症影响术后胃肠道修复及胃肠功能恢复,是术后患者胃肠道功能延迟恢复的独立危险因素[14]。

肠系膜下动脉作为供应直肠及其系膜的主要动脉,术中根据结扎部位不同分为低位结扎和高位结扎,低位结扎即在左结肠动脉分出以下位置结扎,高位结扎即在肠系膜下动脉起始处结扎[15]。血管结扎的水平会影响吻合口的血液供应,进而影响术后胃肠道功能恢复[16,17]。国内研究发现,肠系膜下动脉低位结扎可促进患者术后排气、排便,减轻术后腹痛、腹胀等症状,促进患者术后胃肠道功能恢复[18~20]。本研究结果显示肠系膜下动脉的低位结扎有益于术后胃肠道功能的顺利恢复,考虑保留左结肠动脉可以保障左半结肠及吻合口良好的血供,为术后肠道修复提供足够的营养,促进患者术后胃肠道功能的恢复。

直肠血液供应主要来源于直肠上动脉、直肠中动脉和直肠下动脉。直肠上动脉由肠系膜下动脉分出,其供血在肠系膜下动脉结扎后被阻断。高玮等[21]研究将直肠中动脉分为3种类型,在中、低位直肠癌游离直肠系膜时,遵循直肠全系膜切除原则,MRA Ⅰ型及MRA Ⅱ型直肠中动脉必须被离断,而在处理超低位直肠癌切除术中,可能损伤MRA Ⅲ型直肠中动脉。本研究发现中低位直肠癌是术后胃肠功能延迟恢复的独立危险因素,考虑肿瘤位置越低,在游离直肠系膜时损伤直肠中动脉及直肠下动脉概率越大,从而导致术后肠道及吻合口血液供应不足,影响术后胃肠道功能恢复。研究显示,对于中低位直肠癌,术前可行高分辨CTA明确患者直肠动脉分型,在手术操作过程中应避免损伤直肠中动脉及直肠下动脉,以保证吻合口的血供。

综上所述,本研究发现术前白蛋白水平、肠系膜下动脉结扎位置、肿瘤位置是术后胃肠道功能恢复的独立影响因素,术前保障白蛋白处于正常水平,术中低位结扎肠系膜下动脉,有益于患者术后胃肠道功能顺利恢复。对于中低位直肠癌患者,术前可行高分辨CTA明确患者直肠动脉分型,术中谨慎操作,小心游离直肠周围间隙,可减少直肠中动脉和直肠下动脉损伤的概率,对保障术后患者胃肠功能顺利恢复有重要的临床意义。