《费多》中可感物与形式相似问题探析

2022-05-16田洁

田 洁

[山东大学,济南 250100]

一、一个比喻性说法?

在《费多》里对灵魂不朽的回忆论证(74d9-75b8)中,苏格拉底提到了一个有趣的细节。他说,当看到相等的可感物时(如相等的两根木棍,相等的两块石头),我们会想到,这些可感物都“欲求”(想要,希求等)与形式尽可能的相似,但它们却不能成功。就像赛得利(1)赛得利(D.Sedley), Form-particular resemblance in plato’s phaedo, Proceedings of the Aristotelian Society, Vol.106(2006), pp.311-327.和很多其他学者注意到的,苏格拉底使用“欲求”一词,将木棍、石头等无生命物心理化的说法是值得注意的。(2)赛得利(D.Sedley)(2006), pp.311-327. 其他论述,参考如D.Wiggins(1986),p.15, “But even on the most metaphorical interpretation, the claim is not trivial.”我们究竟该如何理解在无生命物和形式之间的关系中使用的心理化用词呢?虽然学界普遍注意到了这个问题,但大都将其处理成一种比喻而忽略过去了。(3)较为极端的解释见罗依(C.Rowe), Plato: Phaedo (Cambridge Greek and Latin Classics), Cambridge University Press, 1993, p.172. Rowe认为或多或少只是一个僵死的比喻。较为温和理性的代表如腾布尔(R.Turnbull),他提供了解决该问题的一种可能性,但同时为了避免在处理该语境中涉及的变化如何可能的问题而分心,他认为应该将这里如何理解欲求问题保持的尽可能简单而放过去: “To wrestle with it, even supposing that it can be given a fall, would produce a serious distraction from the main line of argument which, for obvious reasons, it is desirable to keep as simple as possible.” p.136.当然,这种做法是可以理解的,因为(柏拉图的)苏格拉底并没有解释为什么或在什么意义上使用了这个心理化表达。除去这个心理化的用词本身,苏格拉底的意图是非常明确的(虽然不一定成功),即解释我们对可感事物的感觉和对形式的认知之间的关系,我们可以通过可感物的刺激来回忆起对形式的认识。然而在这里,回忆论证本身却是问题重重:形式是我们前世就已认识的,但现世由于肉体的阻碍而被遗忘了,那我们如何通过回忆,而从个别的可感物的感觉中重新认识形式?是否能从给定的关于感觉的前提中就推出形式的存在,以及我们在前世就拥有对形式的认识?关于这些问题,就如学者们已经注意到的,苏格拉底提供的论证存在很多问题。我在下文将集中对“欲求”一词的心理化用法做出解释,尝试说明这种表达的意义所在。

目前,学界对该问题只言片语的解释可以归为如下两派:一种是以陈康先生为代表的目的论解释。这种观点认为,在柏拉图对话中,无论是有生命的可感物还是无生命的可感物,它们都符合以追求形式(甚至是像《理想国》中的最高善)为目的的目的论框架的解释,即可感物是对形式的分有。(4)可参考L.C.H.Chen, Acquring Knowledge of The Ideas, Stuttgart Franz Steiner Verlag, 1992, pp.195-198. 类似的还有David Wiggins, Teleology and the Good in the Phaedo, Oxford Studies in Ancient Philosophy, Vol.4(1986), pp.1-18.但他的观点似乎要比陈康先生弱一些,他认为承认目的论解释需要被放置在意向性解释中才有其意义,即可感物的追求是符合神圣意图所设定的目的的。我在后面还会再回到这些讨论的细节。但遗憾的是,陈康先生并没有详细讨论在目的论框架下可感物以追求形式为目的的详细机制,也没有很好地回应学界对目的论的批评。我将在后文详细分析这一点。

另一种观点则针锋相对。以赛得利为代表,该观点认为,目的论的解释对于无生命的可感物并不适用。并且,有些目的论解释(赛得利没有明确指出,但应该是Wiggins的解释,pp.324-325)可能会将分有理论建立在可感物的“欲求”特征上,而这无论是在《理想国》,《蒂迈欧》,还是在《费多》本身,都找不到文本支持。赛得利认为,相等的木棍和石头这些可感物欲求相等的形式这一说法,是柏拉图用来说明,在数学思考中,人试图对相等的可感物勾勒出纯粹数学上的相等。这类似于在作画过程中,画师欲求使画像尽可能地相似于原型。这两种情况都存在于活动主体之中,前者是数学思考者,后者是画师,并且这个模型可以应用到所有可感世界的活动上。但我在后文会指出,赛得利的将“欲求”主体化的做法和将这个模型扩展到所有可感世界的活动上的解释,也存在着诸多问题。

二、相关文本分析

我们先来看一下这段相关文本。

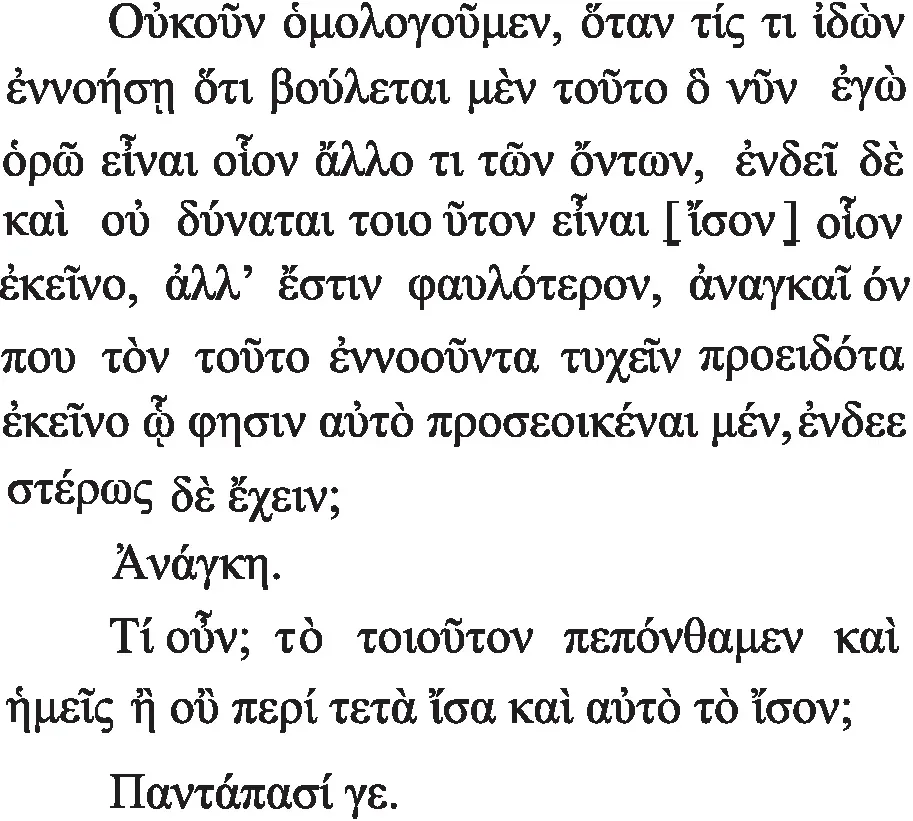

我们难道不会同意,当某人看到某物,就会想起‘这个我正看的东西和其他某个东西相似,但却缺乏或不能和他相似,而是低等于另一物’,能想到这个的人事实上一定之前就知道这个东西,他说它是相似的,但却又缺乏一些相似度?

必然的。

那我们有还是没有关于相等物和相等本身的这种经验?

当然。

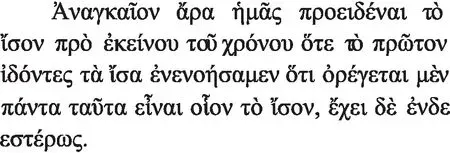

那么我们必定必然地在我们第一次看到相等物体前就已经知道相等本身了,还会想到“所有事物会欲求和相等本身相似,但却总是会有缺憾”。(7)在这之后还重复了这个思想,只是那里没再说欲求与形式相似,而直接是欲求形式,从上下文来看,这与欲求与形式相似表达的是同一个思想:“然而,从我们的感觉出发我们必然会思考‘我们感觉中的每个事物都会欲求相等本身,但却有所缺憾’ ”……“那么在我开始看和听或使用其他感官的时候我们应该事实上必定对相等本身已经拥有知识了。如果我们要从可感的相等物指向相等性。想到所有这些东西都迫切与它相似,但却低等于它。” (75a11-b8)(74d9-75a3)

首先来看a的论断。从苏格拉底举的例子来看,从可感物想到相似的另一物,同样可以是可感物,而不一定是形式。例如,我们看到西米亚斯的画像就想到西米亚斯本人。画像比本人更为低等,是基于柏拉图或者柏拉图的苏格拉底的模仿理论,它认为模仿物低等于原型,这个理论是建立在可感物是对形式的模仿,形式比可感物更为优越的理论之上的。抛开这点,a中最令人费解的地方是如何理解可感物为何想要或欲求与另一个物体(很有可能也是另一个可感物)相似。西米亚斯的雕像为何能够欲求与西米亚斯本人相似?我们当然可以说这只是一个比喻的用法,它只是表达了画家欲求画像与本人尽可能地相似,因为相似度的高低决定了画家工作的成功与否,这是可以被理解和接受的一种解释。然而当我们用这种解释再来分析b的时候,会发现解释中的事物并不能够直观地得以理解。

从行文上看,b是从a进一步推出的。苏格拉底将另一物换成了形式,认为论断同样成立,并且也得到了西米亚斯的认同。但这里显然存在论证的跳跃。a中所提到的事物,并没有说明是否为所有类型的物体,对于有些物体间的相似性,的确能推出我们之前必须认识他们,但有些可能不是。我们对某些事物有着间接或一知半解的印象或信念,但这不影响我们在看到或听到某个与我们印象片段中相似的可感物时而勾起我们对这个碎片化印象的回忆,但我们绝不会认为这个碎片化的印象是我们对它有着知识层面的理解,而且苏格拉底也不会承认我们前世对形式只是有着这种程度的认识。如果是这样,我们通过可感物回忆起来的知识也是毫无意义的。所以,我们不能随意用形式代入a中所想到的事物。那么,我们再来在看b中,如果用形式代入这个论断会产生哪些问题。

首先,从行文上看,此时苏格拉底还没有向我们成功证明形式的存在,而只是通过前面可感物的相对特征,反推出有形式的存在。例如此时相等的木棍、石头,可能在另一个人或环境中显得不相等,而相等本身则不会随着环境、主体的变化而变化。与其说这是对形式存在的证明,更不如说这是一种因未解决相对性问题而提出的理论预设。因为,对于可感物的相似问题,我们完全可以说这是通过理性归纳能力,归纳出的关于相等的(数学层面)概念,(8)当然,我们可以对这种理性归纳能力本身提出质疑,我们如何能从相似的可感物中有效归纳出相似的概念? 我们完全有理由设想,在无数的可感物所呈现的无数性质中,会有无数种可被归纳的可能性。我们是如何有效把握到其中一些而不是另一些的?而并不必然需要实体化的相等形式的存在。但这不是本文所要讨论的重点,我们可以接纳对形式的预设,但不需要更多地探究它究竟是什么,而只需要记住它的一些基本特征。

其次,即使我们承认形式存在,可感物和形式之间的相似关系也是问题重重。第一,苏格拉底显然是想告诉我们可感物和形式之间是存在某种相似性的,我们从对可感物的某种特征(例如相等)的感知联想到形式。在a中发生的这类心理活动是可以理解的,但我们并不能从中推出,必然在前世(第一次感知到之前)就已经有了对形式的认识,因为在前世我们对形式可能也只是一知半解,并没有理由相信没有身体的灵魂就能无障碍地对形式有完全的认识。(9)类似的质疑,见D.Bostock, Plato's Phaedo, Oxford University Press, 1986, pp.60-66.此外,我们也很难设想,当我们第一次看见或听见可感物时,这就能让我们想起可感物对形式的欲求。苏格拉底本人也很难会同意婴儿和小孩在第一次看见或听见的时候就具备这种能力,哪怕是在真正哲学家的婴儿和孩提时代。最后,苏格拉底在这里选取的相等关系的例子,似乎会给我们带来更大的麻烦。他从不同的可感物之间的相等关系,说它对相等形式有欲求,而推出我们前世就拥有相等形式的知识。但如果考虑可感物的相等关系与相等形式这两者各自的特征,我们会发现,对于可感物的相等关系,需要在感觉中对比两个相似物体,然而对于相等形式本身,似乎并不依赖可感物的比较来获得,可感物的相等与相等的形式或许根本就不能相似。那么,如何理解相等形式本身,或者如何从两个可感物的相等出发来理解相等形式就显得更为困难了。可感物的相等与相等的形式究竟在何种意义上相似,前者还尽力欲求与后者的相等,这似乎就更加成为一个谜。(10)见甘乐普(Gallop),博斯托克(Bostock),埃伯特(Ebert)等几乎所有评注者和解释者。

让我们回到本文关心的可感物欲求与形式相似的问题。可感物如石头、木块的相等性如何能够欲求与相等的形式尽可能地相似?我们是否能设想,和a中类似的,其实是画家的欲求使画像尽可能地与原型相似,即需要有一个活动者想要从可感物中认识形式?或者,是神圣的创制者赋予了可感物欲求与形式相似的特征?再或者,可感物的这种特征只是其自身内在的某种物理机制,它们会自然而然或者系统性地倾向于一个其他的东西?

三、目的论视角与主体论视角

我们再来分析一下目前流行的解释及问题。上文已经提到,学者们对于这个问题的论述并不是系统和充分的,陈康和赛得利是我们能找到的比较好的代表,虽然他们没有直接进行论战。前者代表着将形式作目的论解释,后者则意图将之放置在主体之中。

陈康先生在他的《获取形式知识》(11)陈先生自己的翻译应该会使用“相”,而非“形式”。这里为了术语翻译上的上下文一致,而统一使用了“形式”来翻译柏拉图的“idea”和“eidos”。的附录II中,开篇就直言不讳地认为,苏格拉底在这里谈论相等的木棍、石头欲求与相等的形式尽可能相似,其背后的理论预设就是形式是目的因,形式唤起其模仿物向其接近的欲望。这个目的因从相等形式那里扩展到其他一切形式那里。有关目的论论证的具体内容可根据附录III概括如下:

a. 个别具体物相比完美的形式是有缺陷的;

b. 它们欲求这种完美性;

c. 它们的欲求相当于它们对形式的分有(《费多》l00c4-6),它们拥有从形式的完美性中分有的那一部分;

d. 每一次成功地增加它们对完美性的欲求,就使它们更多地分有了完美性,也就更接近了形式。

陈康先生认为,这是柏拉图在中期对话中构建的自然界普遍存在的目的论,其核心就是形式为目的的形而上学学说。这种目的论适用于所有类型的可感物。在《费多》中,柏拉图只是使用了其中的一个小类,即无生命物体(如木棍、石头的相似)对形式的欲求,来说明这个普遍的目的论。而在《会饮》中,他使用了另一类可感物,即有生命物体通过繁殖欲求不朽的理论来说明普遍存在的目的论(207a6-c1, 207d1-3,206c7-8,208a7-b4)。还有第三个小类,是在《理想国》第六卷中关于人的灵魂对善的欲求的讨论。

在前文概括的陈康先生的目的论理论中,a是基于柏拉图的形式比可感物更为优越的形而上学理论,这也是我们讨论的前提。而b描述的客观物对完美性的欲求,是引文中苏格拉底通过相等的木棍、石头对相等形式的欲求而告诉我们的“事实”:可感物会欲求形式的完美性。但我们很难理解这在无生命物那里是如何可能的,所以我们期待c会给我们更多的说明。陈康先生也的确给出了一条关键的解释因素,即分有。对形式完美性的欲求就是对形式的分有,并且只是部分地分有,不能完满地分有,这种分有虽然终究不能如形式般完美,但却可以在一定程度内逐渐增长其完美分有的程度,即这种欲求会在一定程度上得以满足。将欲求等同于分有,于是我们分析的重心便落到无生命物,尤其以相等的木棍、石头为例,是如何分有相等的形式这一点上来了。

首先,我们在前文中已讨论过,如何理解无生命物分有形式的问题,即如果目的论解释是正确的,它是如何向我们展示这一点的。其次,无生命物如何能够尽可能地分有形式的完美性,并且还可以逐步增加对这种完美性的分有?这一说法似乎蕴含了,在目的论框架下,我们还必须寻找它的动力因。那么,这种动力因是来自形式,或者说最高善,抑或是来自外部某种神性力量?还是类似于亚里士多德说的元素构成的内部本性,或者是如17-18世纪机械物理学理论的内部惯性说?虽然陈康先生的论述明确将形式和目的等同起来,但是其动力因解释是不明确的,他没有触及这个问题。

在进行论证前,我们先来看这个举例中木棍、石头分有形式时带来的困难。赛得利对此提出了很有力的质疑。他指出,分有在涉及大小、相等这些无生命事物的形式时,把它放置到目的论框架下并不是容易理解的。它们不同于善、美或健康这些规范性的概念或形式。对于这一类形式进行目的化的理解是非常容易的。在这些形式的引导下,可感事物能够分有这些形式而得以继续发展。但这种模型应用到尺寸、大小等形式上,会让人比较费解。每个在空间上可以扩展的事物同时分有了大性、小性,还有相等性等。哪怕是木棍希望或欲求(无论是对于形式还是对于其他某物)尽可能地大或者尽可能地小,或者尽可能地相等,这个观念也很难在目的论的意义上得到清楚地阐明。如果进一步地认为木棍渴望同时在这三个方面都欲求其增长,那就更加矛盾荒唐了。我们同样也没有理由设想相等相比于其他两种性质如大或小,更具有规范性,从而认为相比于不相等,相等会更值得选择。

在柏拉图的著作中,包括《费多》,都没有提到过这样的想法,即个别物分有形式是建立在希望和它们相似这点上的。尽管《理想国》和《蒂迈欧》都非常强调形式作为范式,它们也没有这种说法。重要的是,形式的概念本身并不蕴含其模仿物会努力去与它们相似,F-ness的范式是一个标准,通过它我们能够判断哪些是F,而哪些不是。当我们试着制作出某些F的时候,应当瞄准什么,形式才会满足我们对标准的寻求。

赛得利对无生命可感物分有的目的论的批评是有力并且合理的,但他自己提出的解释却有着其内在问题。赛得利认为,木棍、石头这些相等的可感物欲求相等的形式这一说法,是柏拉图用来说明在几何探索中人意图对可感物的相等勾勒出纯粹数学上的相等。这类似于画师使画像尽可能地类似于原型的欲求,这种“欲求”存在于活动主体之中,前者是数学活动者,后者是画师,而这个模型可以扩展应用于可感世界的所有可感物。

按照赛得利的理解,这种无生命可感物的欲求实际上是该可感物参与到主体活动中时的主体欲求。博斯托克(Bostock, 1986)也提到了这种解释的可能性,但随即他似乎又否定了这种可能。他认为,可感物想要和形式相似,是因为它们想要通过这种方式来告诉我们形式是什么,最好的方式就是他们能够成为形式,但很不幸它们的努力最终无法实现,因为他们毕竟不是形式,而只能分有形式。或者说,更确切的理解是,这种欲求是在主体之中,是主体想知道形式是什么,是主体想依靠可感物来获知形式是什么,但这种欲求同样会失败,因为它们不是形式,只是分有形式。

本文对将欲求放置在主体之中的主体化解读非常同情,但我们同样需要面对如下问题:

首先,我们(这里需要对“我们”做一些澄清(14)对于《费多》回忆论证中“我们”的分析还可见T.Ebert (2004, p.215),柏拉图对于这个词有两种用法,一种是将一般意义上的所有人统称(74d4, d6, e6, e9, 75b4, b6, b10f., c4;),另一种是指对话者双方的“我”和“你”两者(74d5. d9. 75a5, c1.)。)并不能保证主体一定会产生该欲求,或者按照该欲求去求证和回忆形式,哪怕是建立在相似的特征之上。我们中有些人,如真正的哲学家,会清楚地意识到,相似只是某种程度上的相似,即可以非常相似,也可以几乎不相似。(15)博斯托克(Bostock)(1986:72ff)以及很多人都指出,一个更深层的问题是柏拉图究竟有没有想过要让它们相似。因为可感物和形式之间或许根本不相似,也不能相似。《费多》中的相等在可感物和形式那里并不具有相同意义,谓述内容其实是不同的。相似会带来的种种问题在《巴门尼德》中被加以反思。但在《费多》文中,柏拉图将形式当作是原因,此外,在《理想国》里面,柏拉图似乎又认为可感物与形式是相似的。虽然他会有这方面的欲求,期望从可感物的特征中推导出形式知识,但他的理性或许会告诉他,其实这种知识并不能完全从对应的可感物特征中被推理出来。于是,理性主体可能会打消这种欲望。如果说,可感物性质只是促使或刺激我们回忆出前世所拥有的知识,我们看到,苏格拉底并没有成功论证前世知识的存在,而是通过我们对可感物的观察和联想,通过对它们欲求与形式相似的观察,就认为我们一定是在前世就拥有关于形式的知识。如果这种欲求本身都没有得到说明和澄清,那如何确定这种欲求背后意味着我们前世拥有关于形式的知识呢?就算我们真的拥有前世知识,那么,通过可感物的刺激就一定能回忆出该形式知识吗?我们的经验大多是,我们会遗忘一些现世的经验,即便努力回忆也不能想起任何线索,或者只是拥有模糊的印象。那么,对于前世的形式知识,我们很可能会遇到同样的状况。

其次,就算如赛得利所说,在几何学中,我们可以从可感物特征中推理出纯粹数学原理,但我们似乎并不能从此就将这个模型推广到一般的形式世界。因为根据《理想国》文本,数学形式似乎也只是一个特殊(还是较低的)子类。一般看来,在数学活动中所需要的思维方式、处理对象,都与其他技艺活动如画画等,是截然不同的,这一点是柏拉图向我们反复强调的。而在《费多》中,柏拉图也没有给我们任何暗示或明示,说数学活动与其他技艺活动拥有共性,可以让活动者欲求从可感物中获知形式。

另外,我们还可以提问,如果人没有参与其中,可感物就无所谓欲求与其形式相似了吗?柏拉图的可感世界是否一定需要主体介入其中,才会使得可感物对形式的欲求得以说明?是否有一个更为普遍的理解,不需要考虑到活动者,也能对这种欲求有所解释,并且也符合柏拉图的一般理论?目的论的解释和内在主体的解释都无法充分说明这一点。

四、一个安全的方案

从可感物的欲求特性上,我们有从可感物特征出发认识形式的倾向或诉求,但我们同样需要明确这种认知活动的有效范围和界限。当然,在这里我们要承认一些基本的柏拉图的形而上学预设,而笔者的解释也会有助于进一步反思应如何理解这种形而上学预设。

我们所要承认的形而上学预设有:

1.形式和可感物相分离,形式是可感物的本质,是神圣的、最真实的,它不能通过经验被完全得以认识。形式是可感物得以可能的原因。

2. 一个可感物是有着多种不同性质的集合体,而对应每一个可感性质都存在着相应的形式。

基于上述预设和回忆说中所呈现的问题,我们不能通过观察可感物的物理性质而直接反推出形式知识,比如我们看到西米亚斯的外形是方的、白的等,并不能就此而确定西米亚斯的形式也就一定是如此如此的。那么,我们能够通过可感物认知形式的情况只剩下一种可能,即可感物诸多性质在背后必定有在一个逻辑上和定义上圆融一致的谓述,这体现了可感物的最真实的本性,这才是与形式相一致,或者毋宁说就是形式本身。因为形式是可感物的原因(aitia),后者被前者所规定,所以我们有理由相信可感物的真实定义,以及背后体现的基本的逻辑特征必定是符合其形式的。而可感物的各种物理特征在现象界有可能会变化无常,甚至自相矛盾,如我们看一物时大时小,时冷时热,但无论其性质如何变化,其背后的普遍定义是不会随着这些性质而变化的。(16)在柏拉图的多部著作中提到苏格拉底对可能把物理原因与逻辑原因混淆的困惑。《巴门尼德》(129b-e)文中提到:任何一个特定的事物都可以毫无疑问地分有一对对立面,但这将是“奇怪的”。《泰阿泰德》中又提到:苏格拉底对于“慢的快”“重的轻”这类事物表现出担忧的态度。《智者》中的评价:相似的事物是虚假的,是非存在,真实的事物是存在,两者不是对立面。也就说,由理念产生的相似的事物,是不违反“F不能导致非F”的。例如,我们通过感知到的三角形,尽管它并非如形式中的三角形那般完美,会有各种欠缺,但我们通过证明其三角之和是180度,并且这种证明可以推广到任意三角形,这并不依赖三角形的任何物理性状。这是一个普遍定义,我们也就能确定它是符合三角形的形式的,并且是这个形式赋予或规定了任何可感三角形的内角和特征的。

除了个别可感物本身有普遍定义,附着在个别物之上的各种属性可能同样有着它们的普遍定义。比如我们看到某物是圆的,那么什么是圆的形式,即真正的圆。那么我们同样需要给出一个不依赖如圆规等物理工具所给出的圆的普遍定义。所谓是,在一个平面内,一动点以一定点为中心,以一定长度为距离旋转一周所形成的封闭曲线叫作圆。回到相等这个属性,我们不能确定相等的形式是什么,但我们能确定它作为形式本身就是一个单一的实存,不需要依赖其他物才能产生(除了《蒂迈欧》中的造物主)。它本身就是可感物之间存在相等的原因。它是完满的存在,不需要类似可感物的相等那样,通过对比两个物件才能得出相等。可感物之间的相等永远无法完满的相等,它只能接近相等这个形式本身。而我们的认知相等这个形式则需要通过可感物的不完满相等的性质抽象出概念上或逻辑上完美的相等的定义。这才是符合相等的形式的。

所以,这种欲求与形式相似,其实指的就是我们要努力寻找或发现这些真实定义和逻辑特征,而不是物理层面的因果关系。但是我们更需要注意到,我们可能总是无法探索出所有可感物或可感物性质的普遍定义,所以这种欲求总是不能完全实现。

这种解释与弗拉斯托斯关于形式作为原因的解释是一致的。(17)我们知道aitia在柏拉图和亚里士多德那里有着多重含义。详细分析它的多种使用并不是本文的任务,而只是需要提出aitia具有某种意义,且这种意义可以为这里所用即可。而关于aitia作为可感物的原因在逻辑和定义层面的分析,除了弗拉斯托斯(Vlastos)之外,泰勒(Taylor)(1965),赛得利(Sedley)(1998),宋继杰2011都有提及(但宋老师始终坚持目的论解读)。关于aitia含义更为广阔的古代用法分析可见哈金森(Hankinson)(1998),纳塔利(Natali)(2013)。在分析了aitia的多种含义之后,他认为,形式作为原因(aitia)在《费多》这里首先应当是逻辑上和定义上的原因,而非物理上的因果关系。这种解释是在《费多》里提出的一个“绝对安全的”和“绝对可靠的”的说法。“事情F是F的,是因为理念F”,这种形式的命题经常被视为清晰的真理。与之相反的是不可能的陈述:“事情F是F的,是因为理念非F”。其中,非F在某种意义上被柏拉图看作是F的对立面,它表达了一种既强烈又明确的不可能性。而从物理产生的因果视角来看,处处会出现类似的混乱。比如在《费多》97aff中提到的,二产生可以是一个东西加上另一个东西,也可以是一个东西分开来而变成二。这是物理层面上产生二的原因。但添加和分割是两种相反的机制,却导致了同一个东西的产生。也对于柏拉图的苏格拉底来说是某种混乱,是难以接受的。他试图寻找一个具有更大的一致性和适用性的说明机制来解释事物,比如对于二产生的原因,不能把数学的解释和物理操作(把东西放一起或分开)混淆。推广到更为一般的情形,一个最基本和安全的因果关系的解释就应该是一种逻辑和定义层面的关系,它甚至可以是某种同语反复的自明真理。

那柏拉图为何在《费多》中会选取两个相等的石头、木棍来说明这点?笔者认为,这类例子其实成为柏拉图的认识论的范例。联系《泰阿泰德》中的论述,其中提到单个要素是没有知识的,需要有两个及以上的要素按照特定方式的组合才能有产生知识的可能。那么,知识就是,从最基本的感觉刺激,到对感觉材料的抽象和组合,然后进一步加入logos合成的可能。(18)关于《泰阿泰德》中的知识构成论述可以参考田洁:《Logos与知识构成》,《清华西方哲学研究》2015年, 第186-212页。而《费多》这里选取两个相等的木棍、石头同样可以体现这种认识论路径,虽然它和《泰阿泰德》论述的核心主题是不同的。相等这个概念同时预设了必须要求两个及以上的感觉对象,然后对感觉材料进行交叉对比,形成logos,也就是定义或者某种说明性理由。这个logos必须要在逻辑上自洽,同时又和感觉材料直接相关,在此基础上知识才是可能的,而柏拉图意义上的真知识必须是和理念世界所对应的(虽然我认为这点在《泰阿泰德》中并不明显(19)但像Sedley(2004)及其他很多人还是认为在《泰阿泰德》中就体现了这点的。)。

五、结论:一点反思

在认知环节我们不需要预设形式的实体化特征,而是将它划归为逻辑特征。超出逻辑的,是无法认识的(仅限认识论领域,柏拉图自己要求的更多)。《费多》在此处的讨论也不需要预设其形式的动力因、目的因,甚至诸多原因合一的解释。这需要很多其他证据的引入(而柏拉图在这方面不一定是成功的)。

我们一开始就分析了,回忆论证中的形式预设并不能向我们证明它到底是什么,但有些特征是符合柏拉图其他文本中对形式的描述的,即本质性(或真实高贵性)和分离性。形式可以代表事物身上不同范畴、不同特征(如相等,红色,大小等等)的依据和来源,是相对可变的可感特征背后不变的本性。可感事物身上的这些范畴、特征都会欲求对该本性的尽可能地实现,其实就是这些范畴、特征与其真实本性在逻辑上和定义上的特征保持着一致性。欲求并不必然要在心理层面来理解,它在物理层面同样可以被述说和理解,近代物理学和哲学家(如笛卡尔和斯宾诺莎)就是这么做的。它也可以是逻辑定义或者数学层面的,而这可能是柏拉图的独特之处。

在柏拉图那里,本性是存在于可感物及其性质之外的,是比可感物更高等级的东西,虽然我们仍然不需要设定形式是实体性的,甚至是神性的存在,也不需要设定它会直接影响可感物(无论作为目的因还是动力因)。这里的形式,就像弗拉斯托斯论证的那样,可以只是对于可感物和它的特征在逻辑上的本质或定义。形式作为可感物的原因(aitia),是因为它满足了可感物的逻辑和定义需求,而并非真的物理地作用于它们。所以,柏拉图的苏格拉底在这里说形式是客观物的原因,这并没有传达更多的信息,可感物对形式的分有其实就是在定义上的分享,只不过可感物并不能完美地呈现出定义要求。所以,从这个角度看,可感物特征和数学定义关系的例子更容易让我们理解这种定义层面的分有关系,或许这也是为什么柏拉图会选取相等这种数学概念来描述“可感物对形式的欲求”。所以,赛得利可能是对的,当且仅当从可感物的性质得知其定义这一意义上,这个数学模型可以扩展到其他可感物上面。定义不一定是数学定义,从不完美的可感物身上的一切性质、范畴都可以抽象出符合逻辑定义特征的形式。

当然,这里对形式的逻辑定义解读只是目前仅限《费多》的安全读法,如果别人或者柏拉图本人在别处能够证明,形式不仅仅在逻辑定义上规范可感物,并且能够直接在物理上起作用(如给予动力之类的作用),这同样也可以从笔者目前的解释系统中再做扩充。但由于篇幅所限,不能在本文中继续展开柏拉图在《理想国》和《蒂迈欧》中对形式和可感物关系的讨论。(20)在这点上学界同样争议很大,像Sedley等也并不认为这两部著作就能提供形式作为目的而直接作用于可感物,但像维金斯(Wiggins)等人就觉得可以。