国内图书馆空间研究的可视化分析

——基于图情领域CSSCI来源期刊(2010-2020)

2022-05-14秦长江杜正辉

秦长江 杜正辉

(1.河南科技大学管理学院 洛阳 471023;2.河南工学院图书馆 新乡 453000)

0 引言

信息环境的变化驱使用户信息行为发生变化,这给图书馆空间及其服务模式带来新的挑战,传统图书馆的服务功能似乎有了可替代性,“图书馆消亡论”应运而生。作为图书馆的重要组成要素之一,图书馆空间及其服务模式无疑是影响用户入馆率的重要因素,为应对大数据技术发展以及学术交流环境转变带来的新挑战,国内外诸多业界同仁不断探究图书馆空间理论,并在新型空间规划、新型场馆建设、新型服务创新等方面进行实践,开拓创新图书馆的服务模式。

1992年,美国爱荷华大学“信息拱廊”得到业界认可,许多图书馆效仿爱荷华大学的成功实践构建信息共享空间,并因此重焕生机。信息共享空间这一概念通过1998年《我所见到的美国图书馆》一文传入我国,2003年《国外图书馆学情报学2002年研究进展》提到的“信息共享室”激起业内对信息共享空间的兴趣[1]。2005年,吴建中全面系统地介绍“信息共享空间”产生背景和最新发展动态,并将信息共享空间解释为“动态的服务模式”和“为各类用户搭建的交流空间”,此后各地图书馆纷纷尝试构建信息共享空间[2]。随着信息共享空间的内涵与功能不断充实,在此基础上衍生了“学习共享空间”、“创客空间”、“智慧空间”等多种新型空间服务模式,新型空间服务模式更加侧重用户的互动、参与。当今时代,大规模投入的新型图书馆空间如何持续满足用户需求向来深受关注,关于图书馆空间及其服务模式的研究持续活跃在图情领域。笔者通过CiteSpace绘制可视化的知识图谱,分析2010-2020年国内图书馆空间及服务模式的研究热点、演变历程和发展趋势,梳理国内图书馆空间的理论研究与实践成果,以期为推动国内图书馆空间建设与空间服务提供可借鉴的理论依据。

1 研究方法

1.1 数据来源

本文数据来源为知网期刊数据库和万方期刊数据库,检索时间为2021年2月6日。鉴于CSSCI来源期刊目录在2010年到2020年更新5次,笔者按照更新频率检索5次,期刊来源为5个版本的CSSCI来源期刊目录,人工去除征文通知、通告以及主题不相关文献等,共确定497篇文献为研究样本。以2019-2020年CSSCI来源期刊目录为例,专业检索式为: (( KY=空间) OR(SU=共享空间+空间服务+空间评估+空间再造+图书馆空间+学习空间) ) AND (JN=大学图书馆学报+档案学通讯+档案学研究+国家图书馆学刊+情报科学+情报理论与实践+情报学报+情报杂志+情报资料工作+数据分析与知识发现+图书馆建设+图书馆论坛+图书馆学研究+图书馆杂志+图书情报工作+图书情报知识+图书与情报+现代情报+信息资源管理学报+中国图书馆学报) AND (年 between(2019,2020))。

1.2 研究工具

CiteSpace 对特定领域文献(集合) 进行计量,以探寻出学科领域演化的关键路径及其知识拐点,并通过一系列可视化图谱的绘制来形成对学科演化潜在动力机制的分析和学科发展前沿的探测[3-4]。本文主要使用CiteSpace可视化软件进行样本文献的计量分析,通过绘制作者、机构、关键词的共现图谱来分析2010-2020年我国图书馆空间及服务模式研究的热点主题、演化过程及发展趋势。

为突出研究主题,笔者通过检索较为主要的关键词来确定样本文献,可能会忽略一些具有潜在影响力的关键词,但本文透过科学客观的文献计量法分析国内2010-2020年图书馆空间及其服务模式的研究,结果仍具有参考性[5]。

2 国内图书馆空间及其服务模式研究可视化分析

在CiteSpace呈现的可视化图谱中,作者/机构共现图谱中的节点大小代表作者/机构的发文数量,节点连线之间的粗细与其合作强度正相关;关键词、主题共现图谱的节点大小代表该节点出现的频次,节点连线之间的粗细与其出现频次正相关[6]84-85。笔者将检索出的497篇样本文献导入CiteSpace中进行可视化分析,将节点分别设置为“作者(Author)”、“机构(Institution)”、“关键词(Key Word)”绘制可视化图谱。下文分别从发文作者与发文机构、研究热点、研究演化历程及研究前沿等方面进行分析。

2.1 发文作者与发文机构分析

通过CiteSpace对样本文献进行可视化分析,得出近10年来国内图书馆空间研究领域的核心作者群与主要研究机构,进而分析其合作现状。在CiteSpace中,参数设置为:时间跨度为2010—2020,时间切片为 1年,节点类型为作者(Author),阈值选择为Top N = 50。从运行结果来看,发文量前5位的作者为:王宇(10篇)、洪芳林(7篇)、吴雅威(7篇)、伍玉伟(5篇)、张向先(5篇),如图1。设置节点类型为机构,其他参数与作者网络相同,然后运行软件,得到机构合作网络。从生成的图谱中可以看出,华南师范大学经济与管理学院(15篇)、沈阳师范大学图书馆(10篇)、上海大学图书馆(9篇)发文量排名前三,如图2。

图1 作者共现图谱

图2 机构共现图谱

通过分析作者与机构可视化图谱可以发现,目前尚未形成一批高影响力的核心作者群及科研团队。从作者共现图谱可得出,较为明显的合作团体是:沈阳师范大学的王宇、孙鹏、车宝晶、王晶、刘偲偲;华南师范大学的洪芳林、束漫、林宜榕;吉林大学的吴雅威、张向先、张莉曼;上海大学的任树怀、盛兴军、介凤;南京大学的单轸、邵波等。由作者共现图谱可看出,虽然发文作者间出现小范围合作的团体,但整体来说合作不够广泛。从机构共现图谱可得出,机构之间合作多为机构内部不同单位、同一地区不同机构的简单合作。结合二次文献检索,进一步分析作者共现图谱与机构共现图谱,发现近年来沈阳师范大学图书馆的王宇发文量较为突出,这与沈阳师范大学图书馆空间的构建实践密切相关。王宇及其团队以自身图书馆创客空间的构建实践为切入点,探索本校图书馆空间再造与服务转型,建成特色阅读空间、新功能体验空间、绘本空间等新型图书馆空间,并于2018年起发表10篇图书馆空间及其服务模式的文章。

2.2 图书馆空间研究的热点主题

在CiteSpace中分析某领域中文文献的研究热点多使用关键词共现法,通过提取特定领域文献(集合)中能够表达文献核心内容的关键词,并按照其词频排序,可获取该领域的研究热点[6]200-204。笔者将阈值设置为g-index(参数k=30),剪切算法设置为“pathfinder”和“pruning sliced networks”,其他参数同上,节点类型为“关键词”,采用对数似然率算法 (LLR)从关键词中提取各聚类的标识词,得到聚类图谱如图3。其网络模块度(Modularity)即Q值为0.710 4,表明图谱聚类结构显著,聚类平均轮廓值(Silhouette)即S值为0.506 3,表明聚类合理。

图3 关键词聚类图谱

结合关键词聚类图谱,笔者进行二次文献梳理,将近十年来国内图书馆空间及其服务模式的研究内容大致归结为以下几个主题:图书馆新型空间服务模式、图书馆空间布局、图书馆空间的多样化服务。

2.2.1 图书馆新型空间服务模式

关于图书馆新型空间服务模式的研究包括:聚类#2图书馆2.0(标识关键词为信息共享空间、数字图书馆、服务模式等),聚类#4创客空间(标识关键词为创客空间、图书馆服务、创新服务等),聚类#5空间再造(标识关键词为空间再造、空间评估、评估体系等),聚类#7智慧图书馆(标识关键词为人工智能、智慧空间、互动等),聚类#9学习共享空间(标识关键词为学习共享空间、协作式学习、知识管理等)。新型空间服务模式是新增的专用于学习创新服务的空间服务模式,新型空间与传统馆藏借阅服务关联不大,旨在为读者提供学习、研究、讨论的文化场所[7]。1992年,美国爱荷华大学“信息拱廊”是信息共享空间构建实践的开端,此后,信息共享空间朝着学习共享空间、研究共享空间、知识共享空间、创客空间、智慧空间等多种新型空间服务模式发展[8]。图书馆新型空间服务模式研究多集中于:

(1)分析国内外图书馆构建新型空间的理论与成功实践,总结经验以期为我国图书馆空间及其服务模式的构建提供借鉴。关于图书馆新型空间的理论与实践可细分为:①介绍国外图书馆新型空间构建实践,促进国内图书馆构建新型空间。例如,2008年,任树怀等解析加拿大皇后大学的学习共享空间,并指出学习共享空间是信息共享空间的新阶段[9]。2013年,杜瑾等指出2011年美国法耶特维尔公共图书馆 (Fayetteville Free Library, FFL)的“发明实验室” (Fab Lab)是创客空间的首次实践[9]。②国内图书馆新型空间的探索与实践。例如, 2014年王迪等调研211院校图书馆学习共享空间的建设现状[10]。2014年,曲蕴介绍上海图书馆“创·新空间”的实践探索[11]。③图书馆新型空间服务模式的理论研究,为图书馆空间构建实践提供理论支撑。例如,2011年肖希明探讨图书馆作为公共文化空间的价值[12]。2015年,李燕波指出图书馆创客空间的经营模式主要分为创业型、协作型和集中分布型3种[13]。④智慧图书馆的研究。王世伟指出智慧图书馆作为未来图书馆的新模式,将成为图书馆创新发展、转型发展和可持续发展的新理念和新实践[14]。国内通常将智慧图书馆与智慧空间一起论述,当前智慧图书馆研究内容主要为:智慧图书馆内空间的探析,包括智慧空间、空间样貌、空间设施、空间服务等;智慧图书馆的构建实践,包括物联网技术、智能机器人、SoLoMo、虚拟现实技术等各种新兴技术与图书馆融合的实践。

(2)图书馆空间服务模式评价实践与评价机制的研究。空间服务模式评估的目的在于系统全面地了解图书馆空间运作效能及用户空间需求,为未来图书馆空间发展与改造方向等提供决策基础[15],可细分为:①对国外高校图书馆空间评价实践的分析,如东北大学图书馆、华盛顿大学图书馆、迪肯大学图书馆、昆士兰大学图书馆的空间价值评估实践;匹兹堡大学基于学生的视角进行空间评价;美国南卫理公会大学通过人种志法展开图书馆空间评估研究。②国内高校图书馆空间评价实践的分析,主要集中在:基于LibQUAL+空间服务质量评价;一些假设下的研讨或者引入一些新方法,如平衡计分卡、GIS技术、学生成就、POE方法等;对空间服务进行评价,相关实践包括华南师范大学图书馆学习共享空间、浙江大学图书馆信息共享空间等,但多使用问卷调查、访谈等手段,评价方法较为单一,主观性较强;空间经济价值的评估,如上海师范大学图书馆信息共享空间、中国人民大学图书馆等。③高校图书馆空间评价机制的探析,如《高校图书馆空间价值评估体系及其模型构建》等。

2.2.2 图书馆空间布局

关于图书馆空间布局的研究包括:聚类#0高校图书馆(标识关键词为空间改造、空间布局、学习空间设计等),聚类#3大学图书馆(标识关键词为空间设计、共享空间、图书馆设计等),聚类#6图书馆空间(标识关键词为空间变革、发展战略、图书馆场所等)。为进一步满足用户的交流与学习需求,图书馆空间布局从最初的“以书为中心”过渡到“以人为中心”,关于图书馆空间布局的研究集中于如何协调图书馆传统藏书空间、安静学习空间与协作交流空间、展示空间、录音录像空间、新技术体验空间等新型空间的划分。鉴于图书馆空间改造/构建通常耗费大量的时间、资金、人力等,探讨图书馆空间布局如何以较少改动来持续性地支持用户需求十分重要。肖珑指出随着用户提高对图书馆空间及环境方面的要求,多数高校的新馆建设加强了图书馆功能及其布局设计[16]。吴庆珍介绍杭州图书馆空间布局与服务模式,指出图书馆空间布局与设计要追求人文关怀、重视环境艺术设计、讲究节能环保,提供多元化、个性化的服务[17]。张彬认为图书馆空间设计与阅读环境应注重审美,促进知识社会与审美社会融合[18-19]。肖小勃、乔亚铭指出布局安排合理、陈设及色彩搭配考究、具有导航标识系统的图书馆为读者带来方便和舒适,方便读者快速找到想去的区域或空间[19]。陈幼华等从阅读推广的视角,提出科技与人文融合的空间设计理念将是图书馆空间发展的趋势[20]。随着我国《图书馆建筑设计规范》《绿色建筑评价标准》等多部与建筑节能相关法规条例的出台,新型绿色环保的图书馆空间布局将成为未来图书馆空间改造的必然方向[21]。综上,可看出研究图书馆空间布局旨在从协调功能空间的划分、提供人文关怀、增加空间美感、注重节能环保等方面提高用户对图书馆的满意度,进而提升用户的到馆率,但深入探讨图书馆空间布局基础理论的文章较少,应多介绍某一图书馆空间布局实践及借鉴意义。

2.2.3 图书馆空间的多样化服务

关于图书馆空间多样化服务的研究包括:聚类#1信息素养(标识关键词为知识服务、信息素养教育、学科馆员等),聚类#8公共图书馆(标识关键词为空间服务、参考咨询服务、智慧服务等),聚类#10信息服务(标识关键词为信息服务、学科化服务、功能拓展等),聚类#11空间(标识关键词为创新、服务、图书馆转型、创新创业等)。技术发展与用户需求变化给图书馆带来诸多挑战,图书馆服务经历了从“文献服务”“信息服务”“知识服务”到“智慧服务”的发展阶段,但图书馆服务始终离不开具体的场所和空间,“新型空间服务”是图书馆服务的新趋势[22]。当前业界不断开拓图书馆空间的服务外延,将图书馆空间建设与学科服务、阅读推广服务、知识管理服务、数据管理服务、学术支持服务等新型服务结合起来,空间服务将更契合用户需求。例如,丁培、胡振宁指出图书馆空间内应提供不同层次的服务,包括:①基础服务,如咨询、书刊借阅等;②学科服务,如参考咨询、信息素养培训和课程、学术服务(如合作机构开展的写作服务、语言服务)等;③其他服务,如饮食服务、失物招领等[23]。张岩探析深圳图书馆“南书房”经典阅读推广空间建设的起源、系列活动、特点[24]。吴雅威等在梳理国内外图书馆数据共享空间现状的基础上,剖析美国芝加哥大学数据共享空间案例,提出面向智库建设的图书馆数据共享空间服务框架体系及服务模式[25]。综上,可看出图书馆空间开展的多样化服务与业内前沿紧密结合,如学科服务、阅读推广、数据管理等,但此类文章多以论述特定空间如何支持单一性的新型服务为主,较少论述空间服务针对性的动态更新、特定空间的持续使用性以及特定空间支持多种新型服务的能力。

2.3 图书馆空间研究演化进程与发展趋势

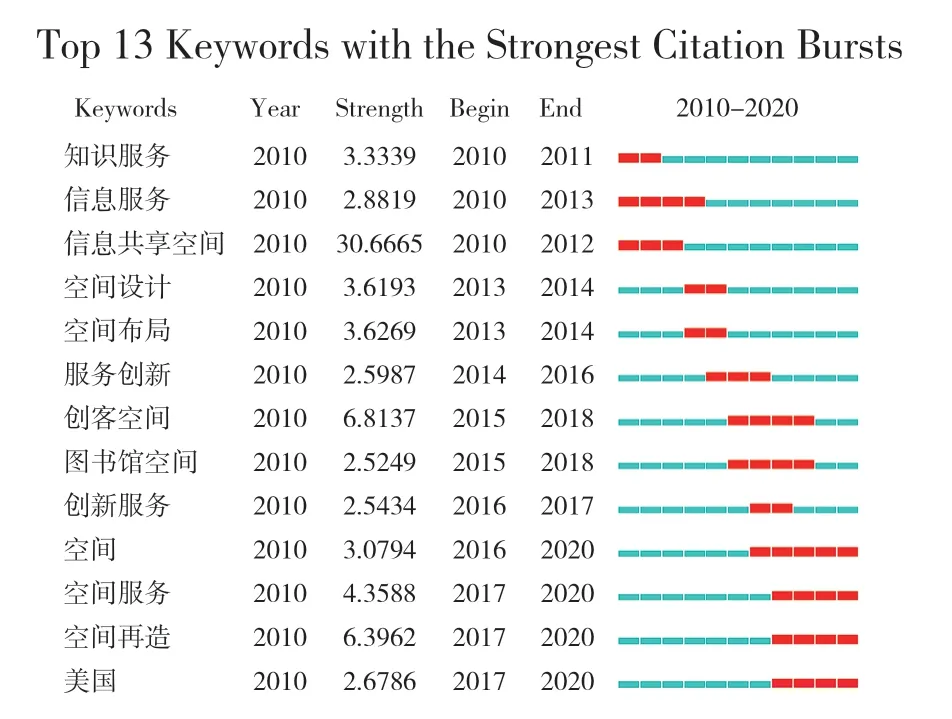

在CiteSpace中,通过突发性监测算法可获取国内图书馆空间领域的关键转折点与发展趋势,如图4。结合突现词和年发文量,笔者将国内图书馆空间研究演化进程划分为以下三个阶段:

图4 突发性关键词列表

(1)2010-2013年图书馆空间及服务模式的研究热点为“知识服务”“信息共享空间”等。此阶段的研究热点较多,主要集中在信息共享空间、学习共享空间、第三空间的空间设计、服务模式、构建实践,以及数字图书馆的构建等。我国图书馆从整合书库、借阅室走向大流通、开架阅览,演变到信息共享空间,接着又从信息共享空间发展到学习共享空间。2007年北京大学图书馆多媒体共享空间建成,此后,国内图书馆各类新型空间构建实践不断涌现[26]。随着图书馆空间服务模式转变,图书馆空间服务从单一地提供文献信息过渡为知识服务与知识管理。经过10多年的实践、完善、发展,信息共享空间与学习共享空间的研究与实践较为成熟,学者的研究热度也随之降低。

(2)2014-2016年图书馆空间的研究热点为“空间设计”“空间布局”“创客空间”“服务创新”等。作为创客空间的起源,2011年,美国费耶特维尔公共图书馆“Fab Lab”建成,其成功的创客空间服务模式受到国内外学者广泛关注。2013年上海图书馆的“创·新空间”是国内第一个真正意义上的图书馆创客空间。与此同时,为衡量信息共享空间、学习共享空间等新型空间的运营成果、用户满意度、效益等,关于新型空间服务模式的评估实践不断涌现,国内学者展开图书馆空间的评价实践。

(3)2017-2020年,研究热点为:“创客空间”“空间服务”“空间再造”等。此阶段的研究重点是更加细化的空间服务,图书馆界创新性地将学术支持服务、数据管理服务、写作支持服务、阅读推广服务、数字学术服务与图书馆空间建设结合。在该阶段仍有学者关注信息共享空间、学习共享空间,这是因为空间的改造需要较多外在条件,如何改造已有的图书馆空间使其能够满足当前的用户需求具有现实意义。总的来说图书馆空间服务方面的创新主要体现在两方面:一是空间分类越来越细,朝着新型空间服务模式发展,如智慧空间、学术共享空间、数字学术空间等;二是空间功能越来越个性化[27],如研讨空间、 “讲故事”空间、展览空间、社交空间等。

3 结论

综上,2010-2020年国内图书馆空间及其服务模式的研究由浅入深、不断细化,新型空间服务模式的内涵与功能不断充实,在“信息共享空间”的基础上衍生“学习共享空间”“创客空间”“智慧空间”等多种空间服务模式,新型空间服务模式更加侧重用户的互动、参与。相较而言,信息共享空间、学习共享空间、创客空间的理论与实践均较为成熟,而智慧空间作为近两年的新概念,图书馆构建智慧空间的实践经验不够充分,且由于智慧空间目前没有明确的定义,业内多将智慧空间与智慧图书馆作为一个概念论述。

近十年来图书馆空间的研究过程基本为:新型空间服务模式的优秀案例解析、概念/内涵探讨、运营模式解析、构建实践总结、评估方法、展望图书馆空间发展趋势等。未来图书馆空间及其服务模式将进一步细化,以更好地支持用户的学习与交流。在图书馆空间服务模式经历了信息共享空间、学习共享空间、创客空间后,以智慧空间为代表的新型空间服务模式将成为图书馆空间的未来发展趋势。