苏州博物馆藏《消夏图》年代问题研究

2022-05-14程芊卉

程芊卉

苏州博物馆藏有一幅宋人小画《消夏图》(图1),绢本设色,无款。图中画文人五名、僮仆三名,在院落中进行揖见、备茶、赏画、品古等活动。文人们穿戴轻薄、头戴黑色纱巾,近景左下角似为冰镇果品和酒水用的小冰盘,右侧大石缸里种植荷叶,点明了季节特征应为盛夏。

图1 [宋]佚名,《消夏图》页绢本设色,纵24.5 厘米,横15.7 厘米苏州博物馆

此图曾为辛亥元老、“两渡书屋”及“灌木楼”主人何澄捐赠。画面右上角有钤印两方,可辨者为朱文印“张则之”。1张则之,即张孝思,明末清初(活跃于明崇祯到清顺治年间)丹徒人,精鉴赏,富收藏。经藏者吴湖帆在裱边右侧题“南宋人画五王嬉春图”,并在左侧裱边跋曰:“此册用笔精劲,绝似马和之、萧照笔墨,乃南宋画中无上精品也。曾经明季张则之培风阁收藏,今归亚农八哥,秘菠深庆得所。甲戌七日吴湖帆观于故都。”

张珩先生指出:“画庭园一角,中设屏风,屏前炕上坐二老人,前一童以竿撑画而观,炕侧又一人立而观,右方二人相对而揖,一童抱一乐器侍后,回首而顾,右侧一童子手捧一盂,左右桌几陈设繁多,冰盘、雪果、珊瑚、古铜尊彝之属满焉。此虽小幅而宛然大幅气势,笔法精到,实为仅见。故宫旧藏《十八学士图》,分画四幅,此图画意或亦类此。然究属大幅创稿,或是壁画小本,虽不可知,惟必经残帙,于多幅中仅存此一幅耳。画法与南宋画苑不同,或即刘贯道所自出,金元人手笔未可知也。”2张珩,《木雁斋书画鉴赏笔记》(三),上海书画出版社,2020年,第1800 页。杨仁恺在其笔记中记载:“画好。傅:年代在元末明初。”3杨仁恺,《中国古代书画鉴定笔记》(四),辽宁人民出版社,2015年,第1617 页。杨仁恺于该画条目后备注:“刘、傅:元人。”因此中国古代书画鉴定组的刘九庵、傅熹年两位先生皆认为其出自元人之笔。劳继雄著此画:“宋,无款,消夏图扇面,真迹,精。”4劳继雄,《中国古代书画鉴定宝录》(四),东方出版中心,2011年,第1932 页。巫鸿在《重屏》中为此图作注:“明人《初夏图》轴,可能是一套《十八学士琴棋书画》四幅挂轴之一。”5[美]巫鸿,《重屏:中国绘画中的媒材与再现》,文丹译,上海人民出版社,2009年,第217 页。柯律格[Craig Clunas]认为该图可能是“琴棋书画”四幅一组的完整作品,离散后留下的其中一幅,并推测其为明代作品。6[英]柯律格,《谁在看中国画》,梁霄译,广西师范大学出版社,2020年,第55、308 页。

由此可见,学者们对《消夏图》的研究主要在鉴定、题材以及功用方面展开。首先关于作品的题材,学者们的意见较为统一,认为此图表现的是以“琴棋书画”为主题的十八学士图,并且为分画四幅中的一幅。而关于作品年代,从宋到明,各家说法不一。至于此图的功用,有人认为可能为大幅创稿的“小样”,也有人认为其为一开扇面。本文希望在前人研究的基础上,从更广泛的历史、艺术史、物质文化史的角度来重新观看此画,展开一些讨论。

一 《消夏图》和“十八学士”

此幅图过去被吴湖帆先生定名为《五王嬉春图》,吴氏所说的“五王”在历史上确有两则典故:一则典出唐郑处诲《明皇杂录》,赞扬历史上唐玄宗李隆基与兄弟们和睦相处的故事,7[唐]郑处诲,《明皇杂录》逸文卷曾记载:“帝友爱至厚,殿中设五幄,与五王处,号五王帐。”这五人具体指的是临淄王李隆基、宋王李成器、申王李成礼、岐王李范、薛王李业;另一则是为帮助李显登基而发动“神龙政变”的五个人,分别是张柬之、崔玄暐、袁恕己、桓彦范、敬晖。发动“神龙政变”的这五人最后的下场并不好,后均遭贬官。因此可推断吴湖帆所说的“五王”应为唐玄宗和他的四位兄弟。仅从画中的陈设、人物衣着等细节来看,此五人确实属于贵族阶级,但吴湖帆将此图和“五王”和“嬉春”联系起来,可能因为历代书画著录中关于“五王”的画题多和“游春”“嬉春”“春宴”等春日出游活动密切相关8关于“五王”的画题历来多有著录,如北宋郭若虚《图画见闻志》曾记:“黄延浩……五王同幄……等图传于世”“五王饮酪图二轴,周文矩笔”。《宣和画谱》载:“陆晃……五王避暑之类是也”“周文矩……五王避暑图四”“张萱……五王博戏图二”“李公麟……五王醉归图一”等。而关于“五王”绘画题材的诗歌也有很多,如[元]虞集《唐五王出游图》诗、[元]张昱《五王行春图》诗、[元]刘鹗《五王并马图》诗、[明]张宪《唐五王击球图》诗、[明]宋玄僖《唐玄宗出游图》诗等。,但吴氏所谓的“嬉春”则与画中所描绘的节令特征明显不相符,因此定为《五王嬉春图》并不妥当。

至于“消夏”一词,自唐代开始出现,从避暑解热义引申出在夏天前往凉爽之处避暑义,再引申到用消遣的方式度过炎夏之义,其词义一以贯之。9王倩倩,〈“消夏”历时考察及释义商榷〉,载《语文建设》2016年第4 期,第74 页。尤其是到了清代,学者们创作有众多“销夏录”,例如高士奇的《江村销夏录》、孙承泽的《庚子销夏记》、吴荣光的《辛丑消夏记》和端方的《壬寅消夏录》。这里的“消(销)夏”更多的是指通过读诗、赏画等高雅活动使内心得到平静,忘记身外的燥热,以此度过这炎炎夏日。此图表现的正是文人夏日赏画的情景,因此将其定名为《消夏图》算是合理。

读者们仅靠《消夏图》的画名,并不能直接参透作品的主题,故还需对该图的画题进行深入考证。有学者认为此图可能与《十八学士图》的绘制有密切的关系,并且很可能是以“琴棋书画”为主题的《十八学士图》作品中的一幅,此类观点有一定道理,但是仅靠五学士赏画的内容,就将其归为“琴棋书画”主题的《十八学士图》一类,论据并不充分。

《十八学士图》的绘制始于唐代初期,关于此类图像较为可靠的文字记录是张彦远《历代名画记》,其中记载了武德九年(626)唐太宗李世民命阎立本、褚亮为诸位学士们绘制画像、撰写赞词一事。10[唐]张彦远,《历代名画记》卷九,曾记:“初为太宗亲王库直,武德九年,命写秦府十八学士,褚亮为赞。”自此以后“十八学士”便成为了一个十分重要的绘画主题。张孟珠认为《十八学士图》从两宋以后大概可以分为两类:一类是“文会活动”,以博古和琴棋书画等活动作为绘画主题;另一类是“宴饮行乐”,以品茗饮酒作为绘画主题。11参见张孟珠,《〈十八学士图〉源流暨图像研究》,台湾师范大学硕士论文,1998年。而在以“文会活动”为主题的《十八学士图》中,又可以根据绘画表现的活动内容分为多种类型,常见的则是“博古赏古”“琴棋书画”等活动。

根据张珩提示的“故宫旧藏《十八学士图》,分画四幅”,我们自然会注意到原为清宫旧藏、现存台北故宫博物院的一套作品——《十八学士图》四轴(图2)。该套作品无作者名款,轴内分钤乾隆、嘉庆、宣统皇帝宝玺,轴外包首上题“宋人十八学士图”小字。《石渠宝笈三编》著录为《宋人十八学士图》(四轴)。林莉娜指出:“《明人十八学士图》应是明代宫廷画家摹仿宋代院体画的构图形式。以琴、棋、书、画组合的成套画幅,画中琳琅满目典型的明代各式器物,配以园苑花石补景,呈现出宫廷画作浓丽重彩的装饰趣味和写实的形式美感,当为明代院画无疑……这四轴标题虽为《宋人十八学士图》,而实际成画时间应可订在明代中晚期,更精确一点可以断代在16世纪中期至17世纪初。”12林莉娜,《文人雅事:明人十八学士图》,“国立”故宫博物院,2012年,第75 页。

图2 [明]佚名,《十八学士图》(琴棋书画四轴),绢本设色每轴纵173.7 厘米,横102.9 厘米,台北故宫博物院

与台北故宫博物院藏的这套《十八学士图》(琴棋书画四轴)类似的作品还有多套,如上海博物馆藏明人《十八学士图》四条屏13单国霖,〈明《十八学士图屏》考〉,载《上海博物馆集刊》,2002年,第315—326 页。单国霖认为此图屏的创作年代应该在明宣德至正德年间,并推断图屏的作者很可能是杜堇。(图3)、东京国立博物馆藏传为元代任仁发《十八学士图》四条屏14Cahill,James.An Index of Early Chinese Painter and Paintings.University of California Press,1980,p.286。认为此作为元明作品,作者可能不是任仁发。、耶鲁大学美术馆藏明人《唐十八学士图》三联轴15Sensabaugh,David Ake.The Scholar as Collector:Chinese Art at Yale,Yale University Art Gallery,2004,pp.6-7。将此图定为十七世纪的作品。等,这些作品大多定于明代,甚至是明中晚期以后。

图3 [明]佚名,《十八学士图》(琴棋书画四轴),绢本设色每轴纵134.2 厘米,横78.60 厘米上海博物馆

柯律格认为“琴棋书画”这四种作为财富与品味兼具的士绅所应当掌握的修身雅好,各自起源于古老的谱系,它们被共同归为“琴棋书画”的标准程式则发生在较晚的时期。而且在明代以前,没有任何一幅可靠的、以这组立轴的方式展示这一主题的绘画作品留存下来。直到17世纪,明末清初的美学家李渔(1611—1680)才将这四种活动统一,并明确为“文人四艺”。16同注6,第45 页。

其实不然,“琴棋书画”并称在唐宋文献中就已经有记载。唐代何延之的《兰亭记》一章中论及辩才和尚时有云:“辩才博学工文,琴棋书画皆得其妙。”17参见[唐]张彦远,《法术要录》卷三,载卢辅圣,《中国书画全书》第一册,上海书画出版社,1993年,第37 页。这是将“琴棋书画”并称的最早例证,后此条又录进宋代《书苑菁华》。《挥尘录》载宋哲宗时期宫中就有:“会宁殿,有八阁东西对列,曰:琴、棋、书、画、茶、丹、经、香……八阁所陈之物左右上下皆琉璃也,映彻焜煌,心目俱夺。”18[宋]蔡京,〈保和殿曲燕记〉〈延福官曲燕记〉,[宋]王明清,《挥尘录》余话卷之一,四部丛刊景宋抄本,第694 页。刘辰翁《须溪集》记五显华光楼时,也提到“琴棋书画阁”,19[宋]刘辰翁,〈五显华光楼记〉,《须溪集》卷一,清文渊阁四库全书本,台湾商务印书馆,第74 页。可见这种“琴棋书画”阁楼存放的是与之相关的奇珍异宝。孙光宪《北梦琐言》卷五中亦有关于“琴棋书画”的记载:“唐高测,彭州人。聪明博识,文翰纵横。至于天文历数,琴棋书画,长笛胡琴,率梁朝朱异之流。”接着又记“韩昭仕王氏至礼部尚书、文思殿大学士,粗有文章,至于琴、棋、书、算、射法悉皆涉猎。”20[宋]孙光宪,《北梦琐言》卷五,明稗海本,第115 页。孙氏专门指出两人精通的技能,高测精通琴、棋、书、画,而韩昭精通的是琴、棋、书、算。因此这里的琴、棋、书、画指示性极强,专指四种具体的技能。后有文天祥以“琴棋书画”为题作诗四首。21[宋]文天祥,〈又送前人琴棋书画四首〉,《文山集》卷一,四部丛刊景明本,第119 页。南宋袁文还曾记宋高宗晚年让位于太子,其所乐者“文章、琴、棋、书、画而已”。22[宋]袁文,《甕牖闲评》卷八,清武英殿聚珍版丛书本,第227 页。宋宗室赵必有《戏题睡屏》四绝曰:“当年自是文君误,未必琴心解挑人。”“点检残枰未了棋,才贪著处转成低。”“宫中怨女今无几,那得新诗到世间。”“人间一段真描画,唤起王维写不成。”由此可见这四条睡屏的主题分别为琴、棋、书、画,但真迹不存。23扬之水,《物中看画》,金城出版社,2012年,第4 页。

而与宋人所咏“琴棋书画”题旨相类的画迹,今所知最早的一组,为陕西甘泉县袁庄村金代壁画墓四号墓室中的四幅。24同注23,第5 页。根据墓室壁画的布局来看,每个墓壁只有三幅画框,所以表现琴棋书画的四幅图像就需要在北壁三幅画框之外另描绘剩下的一幅,此幅正好位于东壁北侧,位置上紧邻北壁的三幅绘画。笔者以为这四幅图可能是依照一套手卷横幅或独立的粉本画于墓室北壁和东壁,以此表现一卷完整的壁画(图4)。

图4 [金]佚名《美人四艺图》,陕西甘泉县袁庄村金代壁画墓四号墓墓室

到了元代,王哲将琴棋书画归为“四物”,作词“堪叹琴棋书画,虚中悦目怡情。”25[金]王嘉,《重阳全真集》卷八,明正统道藏本,第133 页。方回载《送胡植芸北行序》中曾批判当时的诗文陋习:“近世诗学许浑、姚合,虽不读书之人,皆能为五七言。无风云月露烟霞、花柳松竹、莺燕鸥鹭、琴棋书画、鼓笛舟车……则不能成诗。”26[元]方回,《桐江集》卷一,清嘉庆委宛别藏本,第107 页。由此可知琴棋书画发展到了宋元时期,不仅可以指示专门的技能或物品,还可泛指文雅的艺术活动,渐渐成为一个“熟语”。只不过到了明代,这种“琴棋书画”的熟语使用更加广泛流行。因此,柯氏所言“在明代以前,没有任何一幅可靠的、以这组立轴的方式展示这一主题的绘画作品留存下来”并不严谨,还要找到更多的例证方能下此结论。

除了“琴棋书画”类型的《十八学士图》,台北故宫博物院还藏有一卷宋刘松年《十八学士图》(图5),本幅上有四段赞语,但无作者名款,旧传为刘松年所作。27巫鸿认为此类《十八学士图》传统上被认为是出自活动于12世纪末到13世纪初的南宋宫廷画家刘松年之笔,而且用滑稽讽刺的方式来描绘文人学士是唐宋绘画的一个古老传统。见《重屏:中国绘画中的媒材与再现》,第126页。画家巧妙地借用四棵树将该卷分为四个单元,每个单元的学士们或赏画、或沉思、或捻茶。由于《十八学士图》卷的绘画水平并不高,画中有许多败笔,加之卷首董其昌、卷尾刘珏等人的跋均系作伪,很有可能是后人临摹之作,但依旧可以将此卷作为原始底本《十八学士图》卷的参考图像。

图5 [南宋]刘松年,《十八学士图》卷绢本设色,纵44.5 厘米,横182.3 厘米台北故宫博物院

同为台北故宫博物院收藏的刘松年《唐五学士图》(图6)、宋人《梧荫清暇图》(图7)与此卷的局部接近。其中《唐五学士图》画法最精,与《十八学士图》卷的第三段人物布景相一致,画面左上方的人物题赞也一一吻合。《石渠宝笈三编》载:“此轴当是摹本。十八学士卷分四段。摹本亦应有四,以上失其三。遂题为五学士尔。”以后的学者们多延续了这一观点,认为《唐五学士图》是一件精彩的南宋人摹本,并且还应有另外三轴。《梧荫清暇图》和《十八学士图》卷第一段的人物布景相同,唯一区别是《梧荫清暇图》没有人物题赞,其精细程度弱于《唐五学士图》,亦为南宋以后的摹本。虽然《十八学士图》卷、《唐五学士图》《梧荫清暇图》或与刘松年的真迹有一定距离,但可以肯定此类画作形式在南宋(13世纪左右)就已经出现了,并为后人不断地临摹改造。

图6 [南宋]刘松年,《唐五学士图》轴绢本设色,纵44.5 厘米,横182.3 厘米台北故宫博物院

图7 [南宋]佚名,《梧荫清暇图》轴绢本设色,纵50.1 厘米,横41.1 厘米台北故宫博物院

综上可看出,两种版本的《十八学士图》中:手卷形式的《十八学士图》,尽管有不少为后世摹本,但在一定程度上还是保留了宋画的样貌,应当产生于南宋以后,这种传统很可能始于宫廷画家刘松年;条屏形式的《十八学士图》应该产生于明代以后,并且是在前者的基础上不断演进发展而来。

既然《消夏图》描绘的是文人赏画,是否就能轻易地将此图归于以“琴棋书画”为主题的《十八学士图》范围内呢?现在还不能妄下结论。在手卷类型《十八学士图》中,画面最左部分也有文人赏画的情景,因此不排除《消夏图》的作者只是选取了学士们聚会中一项赏画活动进行描绘。此外,《消夏图》也不具有上述两类《十八学士图》的典型“面貌”,它的左半边布局紧促,没有留下足够空间。树木只出现了上方的枝叶,没有完整的树干,屏风也只露出了半扇。而前文中提到的两类《十八学士图》,无论是单独成幅、还是连成手卷,屏风都是完整出现,并且这两类学士图的中心人物一定是不偏不倚位于画面正中。而《消夏图》的中心人物则位于画面偏左一侧。那么究竟是后人裁割不当,还是画作本就如此呢?

二 “半扇屏风”探源

《消夏图》以一扇大座屏28座屏,也就是屏风下面带有底座,按照连接的方式可以分为连座式和插屏式,而插屏因可以更换和拆卸,在两宋时期比较流行,《消夏图》中由于人物的遮挡,并不能清楚识别出座屏的具体类型。作为画面背景,画中隐约可见马、夏派风格的坚硬、险峻的石质山岩。宋人喜爱用山水画作为屏风的这一传统多有记载,邓椿《画继》中曾提到徽宗因为不喜欢郭熙为宫廷所画的屏风,悉数换上“古图”。29[宋]邓椿,《画继》卷十:“先大夫在枢府日,有旨赐第于龙津桥侧……一日,先君就视之,见背工以旧绢山水揩拭几案,取观,乃郭熙笔也。问其所自,则云不知。又问中使,乃云:‘此出内藏库退材所也。’昔神宗好熙笔,一殿专背熙作,上即位后,易以古图。退入库中者,不止此耳。先君云:‘幸奏知,若只得此退画足矣。’”见于安澜编,《画史丛书》第一册,上海人民美术出版社,1963年,第76 页。米芾《画史》中则有宋仁宗曹皇后偏爱李成,于是“尽购李成画,贴成屏风”一事。30王伯敏、任道斌编,《画学集成:六朝—元》,河北美术出版社,2002年,第401 页。北宋绘画中亦可见到此类山水屏风,如张先的《十咏图》。南宋的山水屏风发展似乎更加兴盛,在传世的绘画作品中较为多见,如牟益《捣衣图》、刘松年《罗汉图》等。但《消夏图》的画面似乎并不完整,整扇屏风只画出了一半。而这种半扇山水屏风的形式在多组南宋以及元代的宗教绘画中可以见到。

宁波作为宋元时期佛画的“圣地”,汇聚了一批专业性极强的画师,其中最有名的就是陆信忠。根据何卯平推断,南宋1195年以后应该是陆信忠绘画事业如日中天的发展时期,并且还拥有自己的画坊。31何卯平,《东传日本的宋代宁波佛画〈十王图〉之研究 :以奈良博物馆藏陆信忠笔〈十王图〉为中心》,兰州大学2013年博士学位论文,第47 页。其名下的作品有《十六罗汉图》《十王图》等。正如雷德侯[Lothar Ledderose]所言,画师们总会“选择充满意蕴的母题:太师椅、公案、屏风、围栏等等,使观者有力而详尽地认识到王者被置于执掌权柄的主宰地位”。32[德]雷德侯,《万物:中国艺术中的模件化和规模化生产》,张总等译,党晟校,生活读书新知三联书店,2005年,第247 页。因此在一系列水陆画中,总能见到屏风的身影。

美国波士顿美术博物馆藏有一套陆信忠笔《十六罗汉图》33这套《十六罗汉图》中,有十五幅收藏在美国波士顿美术博物馆,另有一幅收在日本相国寺。中的《迦理迦尊者》《矩罗尊者》两图(图8),以及克里夫兰艺术博物馆藏南宋人《罗汉图》34黄映恺认为:“(该画)与南宋周季常、林庭珪的罗汉像相近,同时与东京国立博物馆收藏的金大受《十六罗汉图》(存10 幅)相似。克里夫兰艺术博物馆专家研究认为,根据这幅作品装裱所使用的藤制卷轴,以及画面中装饰性的风景背景图案,可以认定其完成于13世纪中晚期。”参见《宋画全集》第六卷(第二册),浙江大学出版社,2008年,第274 页。(图9)中均出现了半扇山水屏风。而这种样式的屏风在日本奈良国立博物馆收藏陆信忠笔《十王图》中表现得更为突出。《十王图》的每一幅画面都分为了两部分:上部分是王和审判者们,下部分是出庭、受审的画面,而王和审判者背后的半扇山水屏风则是整个画面的主要背景。

图8 [南宋]陆信忠,《迦理迦尊者》(左)、《矩罗尊者》(右)轴,绢本设色每轴纵80 厘米,横41.4 厘米,美国波士顿美术博物馆

图9 [南宋]佚名,《罗汉图》轴绢本设色,纵93.7 厘米,横49.7 厘米美国克里夫兰艺术博物馆

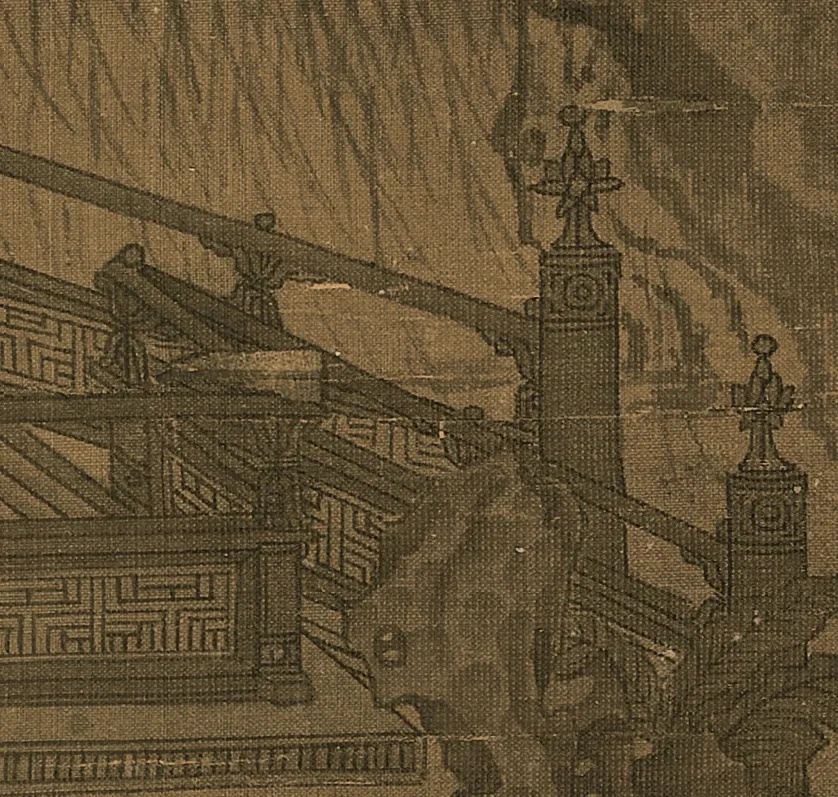

这套《十王图》(图10)各自成幅,分列左右两侧,35宋代的蜀地和宁波十王斋供十分兴盛,因此为了给“十王斋”“十王供”提供服务,“十王分治”的概念必然会在图像上表现为十王分绘。对称张挂在为亡者设置的忏堂中。根据何卯平的研究可知,陆信忠所画的《十王图》中“所有奇数王的椅子、桌子全部朝王自身右侧(即画面左侧)倾斜;偶数王的椅子、桌子全部都朝王自身左侧(即画面右侧)倾斜……各王脸部会同时侧向一个中心”。36同注31,第115 页。如此排布不但可以将人们的视觉引向“八”字的交汇点,同时也会给人带来一种压迫感(可参考图10 中的排布情况)。表现地狱十王图题材的绘画在宋代之前就已经出现,但是有山水屏风作为装饰背景的《十王图》还是频繁地出现在宋代绘画中,而画中的屏风明显是来自于宋代文人雅集的场景布置。与陆信忠笔《十王图》类似的还可以参考南宋画家金处士笔《十王图》(图11),37金处士《十王图》现存九幅,分藏于大都会博物馆(五幅)和波士顿美术博物馆(四幅),画中有款题“大宋明州车桥金处士家画”。这套作品与陆信忠笔《十王图》应该来自于同一组粉本。

图10 [南宋]陆信忠,《十王图之五官大王》轴(左)、《十王图之宋帝大王》轴(中)、《十王图》虚拟布局(右)绢本设色,每轴纵85.9 厘米,横50.8 厘米,日本奈良国立博物馆

图11 [南宋]金处士《十王图之秦广王》轴(左)《十王图之都市王》轴(右)绢本设色每轴纵129.5 厘米,横49.5 厘米美国波士顿美术博物馆

奈良国立博物馆还藏有三幅宋末元初陆仲渊笔《十王图》(图12),38何卯平认为:“陆仲渊的佛画作品中以《十王图》最为擅长。其作品画风与南宋早期绘画作品有很大差异,被认为是宋末元初的画家,其画面表现感十足、运笔很有力度,但是线条稍显生硬,陆仲渊和另外一位佛画家陆信忠所处时代不同,但是绘画题材相同,各有特色。”载何卯平,《东传日本的宋代宁波佛画〈十王图〉之研究 :以奈良博物馆藏陆信忠笔〈十王图〉为中心》,第47 页。分别为第五王阎罗王、第七王泰山王和第十王五道转轮王。但这组作品的构图与南宋陆信忠笔、金处士笔《十王图》有一定差别。画面整体布局更加开阔,加大了下半部分人物受审情节的描绘,并且画中山水屏风以完整的面貌呈现出来,这也许就是图像粉本随着时间推移不断发展而来的结果。

图12 [元]陆仲渊,《十王图之五道转轮王》轴(左)、《十王图之阎罗大王》轴(右)绢本设色,每轴纵85.9 厘米,横50.8 厘米,日本奈良国立博物馆

除了这些宁波佛画以外,藏在台北故宫博物院、传为刘松年所作的《补衲图》亦能见到相似的半扇山水屏风(图13)。此幅图绘两僧人坐于禅榻上,一老僧正潜心补衣,另一僧人则抱膝旁观。其身后依然是以半扇山水屏风作为背景,在屏风后又有伫立捻茶的两名侍者。画中人物的衣纹用笔较为方折,线条有明显的粗细变化,不同于台北故宫博物院藏的三幅刘松年《罗汉图》中自然流畅的线条。此外,画上有刘松年自跋“画院待诏赐金带刘松年敬绘”,规整中透露着拘谨,不似刘松年真迹上的落款,应为伪跋。39关于刘松年的亲笔落款,具体可参照台北故宫博物院藏《猿猴献果图》、辽宁省博物馆藏《秋窗读易图》。加之《补衲图》的前景中年轻僧人、屏风旁僧人的开脸和台北故宫博物院藏元人《应真图》(图14)中的年轻罗汉的开脸相似,丰圆饱满。画中屏风后带着黑色巾帽的男子面容和日本东京国立博物馆藏传为颜辉的两幅《寒山拾得图》中开口大笑的寒山、拾得两人一致。所以笔者认为《补衲图》虽非刘松年所作,但是画中对于细节的描绘十分精心,的确是继承了南宋罗汉画的传统,极有可能是宋末元初的画家绘制。此外,根据《补衲图》的纵长形尺寸来看,应该是条屏并且有多幅,但今只存其一。

图13 [南宋]刘松年(传),《补衲图》轴,绢本设色纵141.9 厘米,横54.8 厘米,台北故宫博物院(左)

图14 [元]佚名,《应真图》轴,绢本设色描金纵157.6 厘米,横79.6 厘米,台北故宫博物院(右)

从上述这些宗教绘画中可知,把半扇山水屏风作为画面背景是南宋以来就有的绘画传统,并且这类作品多是成组出现、对称张挂。此外笔者在一幅明人《五王醉归图》中也发现了与《消夏图》相似构图(图15),可见《消夏图》中的人物组合及构图模式一直沿用至后世。笔者原以为画中的半扇屏风是由于后人重新裁割不当致使画面不完整,而有了《十王图》《罗汉图》《补衲图》等图像的构图作为参考,则可明确《消夏图》构图完整且独立成幅,并且这种半扇屏的传统在明清时期一直得以延续,如《顾氏画谱》中刊刻的五代画家顾德谦的作品(图16)、改琦《红楼梦人物图》中《惜春作画》一开(图17),均出现了半扇屏风,只不过此时屏风变为了“素屏”,其上山水之景早已消失不见。

图15 [明]佚名,《五王醉归图》轴绢本设色,纵116.6 厘米,横72.5 厘米台北故宫博物院

图16 [明]顾炳,〈顾德谦〉《顾氏画谱》,浙江人民美术出版社,2017年,第72 页

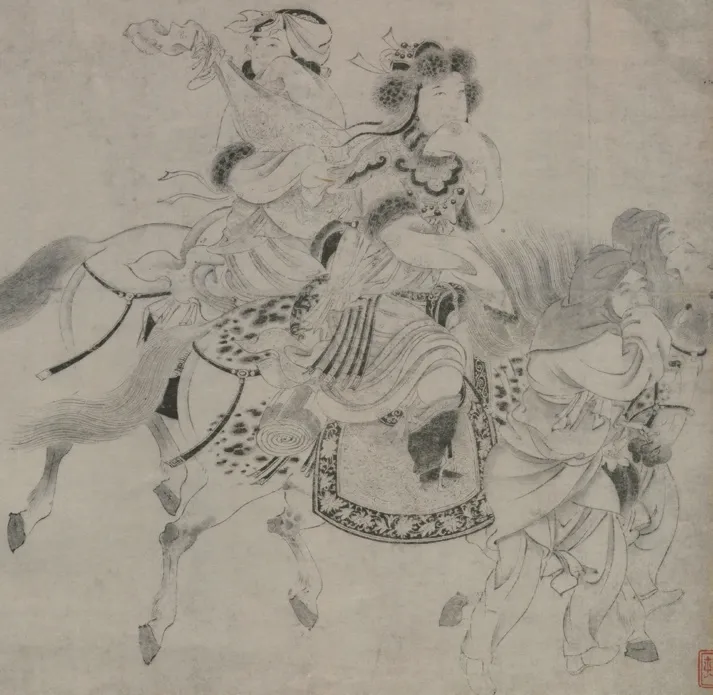

图17 [清]改琦,〈惜春〉《红楼梦人物图》,上海古籍书店,1980年,第7 页

因此,《消夏图》确取材于“十八学士”,表现文人在园林中赏画的情节。但它所采用的图像模式应该是介于南宋长卷《十八学士图》与明代“琴棋书画”条屏《十八学士图》之间的一种过渡图像,加之《消夏图》的尺寸为纵24.5 厘米、横15.7 厘米,画面的最下方似乎还有裁割,原作的纵长应该更长。其纵横比接近于《十王图》,40陆信忠笔《十王图》的画心纵85.9 厘米,横50.8 厘米,纵横比为1.69 左右,而《消夏图》的纵横比为1.56,加之被裁减的部分,原作的纵横比应当接近于《十王图》。是典型的条屏规制。但作品尺幅过小,不适合当作公共场所中的条屏(挂轴)使用,因此《消夏图》最初有可能是画家所创作的画稿小样。根据前述半扇屏风绘画多为成组出现的规律,此组绘画应该有散佚,散佚作品的内容可能是“琴”“棋”“书”,但也不排除表现的是其他文人聚会活动的可能。

笔者在苏州博物馆见到此图时,画面的保存状况值得注意。此画虽已被后人裁割重装,但在昏暗的灯光下,依旧能够清楚地看到画面的纵横中轴线上分别有一条十分明显的折痕。对照作为屏风使用的上博本《十八学士图》(琴棋书画四轴),其每一卷画上都有与《消夏图》类似的深色痕迹,只不过由于上博的条屏尺幅较大,在被后人从屏风架上取下来时,绢上留下了多条类似“鱼骨”形态的横向痕迹。结合前文提到《消夏图》纵横比,笔者认为《消夏图》或曾经扮演过“小型屏风”的角色,这两条明显的痕迹,可能是前人把画心从屏风取下来后,画面上留下的装裱“后遗症”。

通常来讲,这类小型屏风可以放在床榻或者书桌上。放置在床榻上的屏风则为“枕屏”或是“床屏”,其长度接近榻宽,低矮横长。41《新编事文类聚启劄青钱》卷九〈委置文物小简〉有“委置奇画”一条,对这种屏风作了详细说明:“欲置床屏、枕屏二副,画须精细者,挽劳神用为拣选,但合雅意足矣。”其答辞曰:“承以画屏见嚅,即渴铺家拣买,得此数幅,稍可观,价直若干,未审中用否。”这里的“奇画”就是指的以小幅精细名画作为屏心的枕屏(床屏)。见扬之水,〈砚山与砚屏〉,载《收藏家》2006年第9 期,第40 页。宋代存世画作《荷亭戏婴图》和《风檐展卷图》(图18)中的枕屏皆是此类。只是后来随着罗汉床、架子床等带有围带床具的普及和使用,枕屏在明代逐渐消失。考虑到放在床头的枕屏往往是横长大于纵长,因此《消夏图》并不适合放在床头。

图18 [南宋]赵伯骕(传)《风檐展卷图》页(局部)台北故宫博物院

此外,还有一种是放在桌案上的,称为“砚屏”。关于“砚屏”,赵希鹄在《洞天清禄》一书中专辟一章,开始便道:“古无研屏……自东坡、山谷始作研屏。”42[宋]赵希鹄,《洞天清禄(外二种)》,浙江人民美术出版社,2016年,第34 页。然后分述了宣和玉屏、永州石屏、蜀中松林石、画屏。而在“画屏”一条中其记述:“取名画极低小者,嵌屏腔亦佳,但难得耳。古人但多留意作阮面,大如小碗者,亦宜嵌背。苟非名笔则不可,或用古人墨迹,亦妙。”43同注42,第35 页。由此可见,砚屏上除了使用特殊的石头以外,还可以使用绘画,就像在阮或者琵琶拨弦处的捍拨上绘制图像。

目前宋代的砚屏没有实物出现,但是在故宫藏杜堇《古贤诗意图》(图19)、上博本明人《十八学士图》(琴棋书画四轴)中可以看到多处砚屏的描绘,而这类砚屏(画屏)之所以流行于明清以后与当时文人集会的风尚密切相关。《消夏图》的尺幅不大且细节描绘十分精准,画面内容也是文人喜爱的琴棋书画类型,若流传至后世,正符合当时砚屏对屏心画面的要求。

图19 [明]杜堇,《古贤诗意图》卷(局部)故宫博物院

三 《消夏图》画风研究

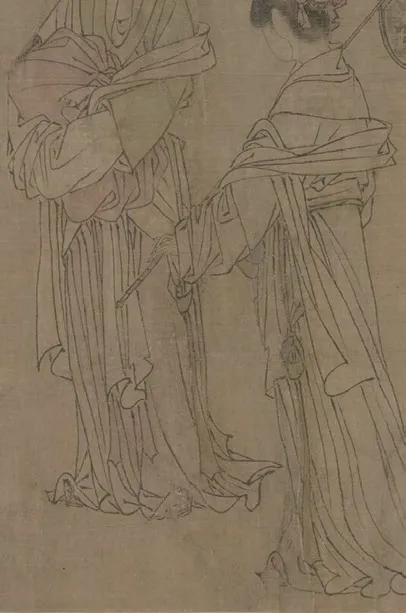

吴湖帆题:“此册用笔精劲,绝似马和之、萧照笔墨,乃南宋画中无上精品也。”且不论此幅是否出自南宋人之手,但可以肯定的是,画中人物的画法和马和之、萧照传世作品的风格相去甚远。马和之的笔法师李公麟,并且在“兰叶描”的基础上变为 “蚂蝗描”,中间粗两头细,线条粗细变化明显,具有律动感,具体可参照《后赤壁赋图》,再对比萧照《中兴瑞应图》中的人物画法,差别更是显而易见,因此不知吴氏是以何为依据下此结论。

而张珩认为:“画法与南宋画苑不同,或即刘贯道所自出,金元人手笔未可知也。”44同注2。关于刘贯道其人,夏文彦曾记载:“刘贯道,字仲贤,中山人。工画道释人物,鸟兽花竹,一一师古,集诸家之长,故尤高出时辈。亦善山水,宗郭熙,佳处逼真。至元十六年(1279)写裕宗御容称旨,补御衣局使。”45[元]夏文彦,《图绘宝鉴》卷五,载于安澜编,《画史丛书》第二册,上海人民美术出版社,1963年,第128 页。现归在刘贯道名下的作品有两件,一件是《元世祖出猎图》,另一件是《消夏图》。461935年,吴湖帆在《消夏图》的竹叶丛间发现“毋道”二字,因此认定该画为刘贯道所作。关于前者的真伪,早在20世纪80年代起就有学者进行过讨论:傅熹年和陶启均认为图中刘贯道的名款墨色浮绢,与画作并非同时完成,应是后人伪添,其用笔工细,敷色浓艳,可能是元中后期的作品。47中国美术全集编辑委员会,《中国美术全集·绘画编·元代卷》,文物出版社,1989年,第19 页。洪再新、曹意强也认为此作虽非刘贯道本人所作,但仍不失为元代中期宫廷绘画佳作,系“追画”元世祖君临天下的威仪。48洪再新、曹意强,〈图像再现与蒙古旧制的认证:元人《元世祖出猎图》研究〉,载《新美术》1997年第2 期,第21 页。而关于后者《消夏图》,余辉认为:“(《消夏图》)是刘贯道的本色风格。刘贯道成长于冀中,承传了北宋、金代的笔墨风格。”49余辉,〈元代宫廷绘画史及佳作考辨〉,载《故宫博物院院刊》1998年第3 期,第65 页。

因此将两幅《消夏图》的用笔对照来看,刘氏《消夏图》中高士的衣纹(图20-1)并非典型的“钉头鼠尾”描,虽然接近南宋马、夏一路,但又比马、夏文秀运笔速度慢使得线条扎实且流畅,右边两位侍女的衣纹(图20-2)虽然较高士衣纹坚细硬挺,但几乎没有明显的顿挫之笔。而苏博《消夏图》线条(图20-3)笔势劲利挺拔,自顿笔始,中锋运笔,中间多角状的转折,收笔轻提,用笔尖利,运笔速度较快。笔者认为两者之间的用线还存有一定的差距,而这种“顿挫之意”也许另有来源。

图20-1 [元]刘贯道,《消夏图》卷(局部)纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆

图20-2 [元]刘贯道,《消夏图》卷(局部)

图20-3 [宋]佚名,《消夏图》册(局部)

李唐的《采薇图》作为南宋人物绘画中的代表作,其人物衣纹(图20-4)采用了典型的“钉头鼠尾”描画法:衣纹起迄俱尖,中途转折则压力增强。而这种描法在梁楷的人物画(图20-5)中进一步发展成为折芦描,50[明]汪珂玉,《珊瑚网画法》载:“古今描法一十八等。”谓之“如梁楷尖笔细长撇纳也”,载《美术丛书》,江苏古籍出版社,1997年,第704 页。他的画中险笔居多,起粗落细,急缓轻重,变化明显。以《货郎图》(图20-6)、《柳荫群盲图》(图20-7)为代表的一系列南宋风俗画中,人物衣纹变得稍加繁复,线条虽短细但有力,且折线数量增加。在李唐、梁楷的画中人物衣纹言简意赅,通过笔墨情趣来表现出人物主体的精神和境界。后两者中人物衣纹短细有力,也从侧面反映出市井民众的布衣质感。但这两类南宋人物画中所运用的线描都属于“钉头鼠尾”描一类,只不过根据绘画场景、人物的身份设定在繁密、粗细程度上有所差别,而苏博本《消夏图》中的人物衣纹和此类南宋人物画中出现的“钉头鼠尾”描则是一脉相承。

图20-4 [南宋]李唐,《采薇图》卷(局部),故宫博物院

图20-5 [南宋]梁楷(传)《三高游赏图》(局部),故宫博物院

图20-6 [南宋]李嵩,《货郎图》轴(局部),故宫博物院

图20-7 [南宋]佚名,《柳荫群盲图》册页(局部),故宫博物院

张珩在否认了其为南宋人所作的可能性后,又认为此图可能出自金元人之笔。纵观金代人物画家及其代表作,如张瑀《文姬归汉图》( 图21-1)、宫素然《明妃出塞图》51张氏《文姬归汉图》与宫氏《明妃出塞》图,皆出自同一稿本,从形式风格来看,宫本晚于张本,但都是金朝作品。具体可见余辉,〈金代人马画考略及其它:民族学、民俗学和类型学在古画鉴定中的作用〉,载《美术研究》1990年第4 期,第39 页;〈章宗朝的金代绘画成就〉,载《新美术》1991年第1 期,第48 页。(图21-2)、马云卿《维摩演教图》52美国纽约大都会艺术博物馆藏有元代王振鹏《维摩不二图》卷,王振鹏在长跋中曰:“至大戊申(1308)二月,仁宗皇帝在春宫出张子有平章所进故金马云卿茧纸画《维摩不二图》……”而故宫博物院藏的无款之作《维摩演教图》卷也是茧纸本,旧传为李公麟笔,方闻、金维诺在上世纪80年代认为此图的作者就是金代画家马云卿。(图21-3)。这些作品中的人物衣纹特点是:虽然纤细,但较为婉转流畅,抑扬顿挫之感不强。尤其是马云卿的线条,直接受到了李公麟的影响,具有文人的超逸之笔在其中。余辉认为马云卿《维摩演教图》卷的艺术影响,不仅仅存在于1308年王振鹏临的《维摩不二图》,在此前近半个世纪里就已经影响了中原绘画及元代宫廷绘画,刘贯道就是其中一位。对比刘氏《消夏图》,二者的线条韵律颇为相近,只是后者的线条更为硬朗、粗放。53余辉,〈金代马氏三兄弟绘事小考〉,载《故宫博物院院刊》2021年第8 期,第8 页。

图21-3 [金]马云卿《维摩演教图》卷(局部)故宫博物院(左)

图21-2 [金]宫素然《明妃出塞图》卷(局部)日本大阪市立美术馆(右上)

图21-1 [金]张瑀《文姬归汉图》卷(局部)吉林省博物馆(左上)

元代的人物画家及其作品,除了刘贯道以外,还有张渥《九歌图》(图22-1)、王振鹏《伯牙鼓琴图》(图22-2)、以及任仁发《张果见明皇图》(图22-3)。虽然各家之间衣纹有所差异,却依稀可见李公麟“行云流水”描的影子,间或掺钉头鼠尾描,但明显的方折之笔并不多见。笔者认为苏博本《消夏图》中人物的笔法,更接近于南宋风俗人物画中尖利、细密的“钉头鼠尾(或折芦)”描法,而刘贯道等金元画家的用线传统,上可追溯到北宋的白描大师李公麟一路。54金代画家的人物线描中,出现了北宋李公麟白描人物的画法,可能是因为金人灭掉北宋后,汴京众多的手工艺从业者流落到了金人统治之下的华北地区,并为金廷服务。而南宋与金在相互“仇视”的状态之下,南宋的艺术新风就容易传到金朝境内。因此,在金代人的眼中,宋代的艺术特点应该是北宋晚期艺术所呈现出的面貌。元代直接受到金代艺术影响,加之元初的画坛领袖赵孟頫跳过南宋艺术,直追北宋文人传统,使得这种“隔代遗传”成为了可能。因此,张珩所说的“刘贯道所自出,金元人手笔未可知也”,笔者暂持保留意见。

图22-3 [元]任仁发《张果见明皇图》卷(局部)故宫博物院

图22-2 [元]王振鹏《伯牙鼓琴图》卷(局部)故宫博物院

图22-1 [元]张渥《九歌图》卷(局部)美国克利夫兰艺术博物馆馆

此外,《消夏图》中五位学士的面部骨相柔和,由四条圆润的线组织起来:额头到眼角,在眉弓处略微外扩;眼角到下巴;下巴到下颌;下颌到耳根交界处。整个面中宽阔且颧骨平滑,下颌收窄且无棱角,也无明显的结构明暗对比。学士的五官方面:眉毛浓密接近鬓角,且与上眼皮的距离较远;眉毛下方用褐线勾出眼窝;眼睛细长且中段稍向下凹;鼻子的山根短且挺拔,鼻头尖翘;嘴巴宽度与鼻翼平齐,嘴角微向上扬。但这五位学士的开脸个性化不足,且五官的立体程度不高。而三位侍者的面部线条起伏明显,颧骨突出且圆润,下巴紧收,下颌角明显。眉毛短小,呈“八”字,眼睛较大似杏仁,鼻头稍圆,嘴巴较小,是典型的世俗化人物的开脸。《消夏图》中学士的面部共性多、程式化程度高,不仅能推测出画家的绘画习惯,也能从侧面反映出当时人物开脸的流行画法。

将画中学士开脸和传为北宋张激《白莲社图》、南宋佚名《折槛图》、元任仁发《张果见明皇图》等作品中的人物开脸进行对比(表1),发现《消夏图》和对照图例中人物有不少共同点:如脸颊圆润饱满、眉弓外凸、眼窝线明显、眼尾上挑、山根挺拔等。尹梓涵认为辽博本《白莲社图》并非北宋人张激所作,而是南宋中后期文人根据马和之摹本所作的一卷白描作品。55参见尹梓涵,《传张激〈白莲社图〉卷研究》,中央美术学院2020年硕士学位论文。此外根据洪再新的研究,《张果见明皇图》很可能绘制于任仁发1309年到1315年在大都担任“都水少监”一职期间。56洪再新,〈任公钓江海世人不识之:元任仁发《张果见明皇图》研究〉,载《故宫博物院院刊》2000年第3 期,第20 页。因此,《消夏图》中的人物开脸与南宋末至元代初期人物面部的画法存在一致性。

表1

综上所述,《消夏图》中人物衣纹虽稍显琐碎,但却硬挺尖利,有明显的转折、顿笔痕迹,继承了南宋以来以李唐、梁楷为代表的人物画以及南宋风俗画中“钉头鼠尾”描的笔法。加之图中学士面貌与宋末元初的一些人物画中的开脸接近,或可认为《消夏图》的创作年代在南宋末期到元初。

“如果一组艺术品被包括在与其诞生时间和地点的位置相应的秩序中,那么它们的风格就会呈现出有意义的联系。这种联系可以跟艺术品与特定时空中的文化要点的其他特征的关系联系起来,而且经常可以在这一时空被描绘的物质特征中发现。”57[美]迈耶·夏皮罗,《艺术的理论与哲学:风格、艺术家和社会》〈风格〉,沈语冰、王玉冬译,江苏凤凰美术出版社,2016年,第51页。因此对《消夏图》中一些“物质特征”——器物、建筑装饰的细读,或可进一步确定该画的创作年代。

四 从建筑、家具、器物看《消夏图》的文人之趣

文人园林通常以院内的布景来体现文人们的审美情趣、个人理想甚至是隐逸情怀,唐时就多有记载,如王维的辋川别业、杜甫的花溪草堂等,到了宋代,文人园林成为了一种势不可挡的潮流。此外,文人之间的聚会除了进行琴棋书画等传统文化活动,还会进行撵茶、品茶、文玩赏鉴等一系列高雅活动。因此园林就成为文人大夫雅集聚会最佳的选择地。《消夏图》中的赏画活动正是安排在了私家园林之中。而园林中的建筑、家具、器物的安排不仅能透露出当时社会的审美趣味,还可以帮助观者进行作品时代上限的基本判断。因此有必要对图中的园林之景进行一一解读。

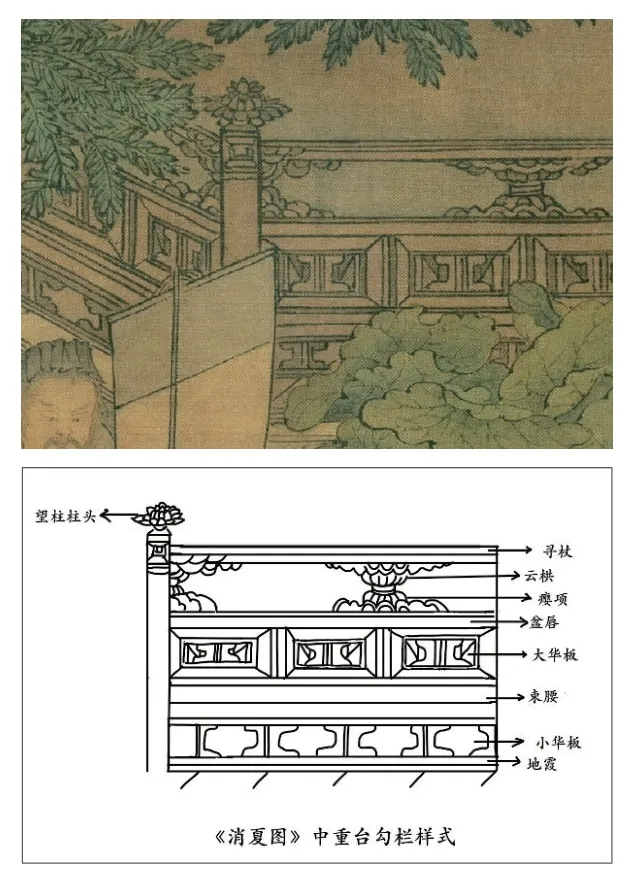

钩阑:亦称勾栏,即栏杆,《营造法式》(以下简称《法式》)中关于钩阑在石作制度、木作制度中均有明确记载。58根据《营造法式》记载,宋代既有石钩阑,也有木钩阑。宋时的石钩阑,逐段相接不用望柱,至转角或结尾才有望柱出头,望柱较为稀疏,柱间距离大。木钩阑更为常见,每段皆有望柱,望柱间距与补间铺作对应,也可以每段不用望柱,而在转角处用望柱;甚至在转角也不用望柱而将寻杖绞角、合角来代替。而且在木作制度中,望柱柱头更加复杂多样:“若转角则用望柱,其望柱头破瓣仰覆莲,当中用单胡桃子,或作海石榴头。”但是由于木料不耐久,到了明代,基本上室外的钩阑已经被石钩阑所取代。但不论是石钩阑、还是木钩阑,两者的栏杆类型,都分为单钩阑和重台钩阑两类,基本结构并无差别。《消夏图》中亦画有一小段钩阑,属于典型的石制重台钩阑样式。在石作制度中记:“重台钩阑每段高四尺,长七尺。寻杖下用云栱瘿项,次用盆唇,中用束腰,下施地栿。其盆唇之下,束腰之上,内作剔地起凸华板。束腰之下,地栿之上,亦如之。”59[宋]李诫,《营造法式》,载梁思成,《梁思成全集》第七卷,中国建筑工业出版社,2001年,第62 页。讲到诸作功限时,《法式》又列举了各种柱头样式,如狮子、孩童、鸳鸯(另包括鹅、鸭)、莲荷(包括莲花、荷叶)。60同注59,第336 页。

《消夏图》中望柱的柱头为仰莲形柱头,属于莲荷造型,符合《法式》中的记载。钩阑上的大华板与小华板为简单几何造型,其中小华板是镂空的壶门造型。寻杖之下、盆唇之上的结构为云栱撮(瘿)项的变形(图23)。根据《法式》记载,撮项本是单钩阑使用的部件,其与瘿项的造型相反,为上窄下宽型。画中此部分上窄下宽,属于撮项的变形,因此不知画家为何将单钩阑中的部件用在了重台钩阑中,也许画家不清楚建筑细节的规定导致绘制过程中出现错误,也许有艺术加工的成分在其中。在南宋人画《折槛图》中的钩阑(图24-1)虽然是单钩阑,但是寻杖之下、盆唇之上的云栱撮项变形是符合规制的,其形状与《消夏图》一致。元人《山溪水磨图》单钩阑(图24-2)的柱间也出现了这种云栱撮项式的荷叶变形,望柱为莲花装饰,只不过立在钩阑起步处。

图23 《消夏图》钩阑局部(上)笔者手绘《消夏图》钩阑线稿(下)

图24-1 [南宋]佚名《折槛图》轴(局部)台北故宫博物院

图24-2 [元]佚名《山溪水磨图》轴(局部)辽宁省博物馆

桌案61案与桌的功能相近,但也有稍微的区别,一般来讲,案注重陈设功能,桌注重实用功能。:图中出现了一张造型独特的高束腰方桌(图25),束腰之下的桌腿上下部分交接处雕有卷云纹,桌腿里部的曲状结构当是牙子,或是元代霸王枨的原型,桌足雕有如意纹。这样的桌案在《唐五学士图》(图26-1)、元墓壁画(图26-2)中皆有出现,只不过这两者中的桌腿之间加了单(或双)枨作为连接。有学者认为“南宋时期家具风格始渐繁缛,重视细部处理……出现装饰性线脚,束腰,以不同材质的石、木用料镶嵌……桌面与腿间有牙子。腿足的设计有方足圆足、如意形足、云板形足、雕花腿子等极富有变化。”62林莉娜,〈从古画衎宋元家具的演进〉,载《燕衎之瑕:中国古代家具论文》,香港中文大学文物馆出版,2007年,第98 页。《消夏图》中的桌子虽然整体造型简洁,但是桌腿处的装饰已经开始反映当时的审美趣味。

图26-2 [元]佚名,《备茶图》山西大同市齿轮厂1 号元墓大德二年(1298)

图26-1 《唐五学士图》桌案局部

图25 《消夏图》桌案局部以及笔者手绘《消夏图》桌案线描图

这种桌案束腰较浅,腿足没有伸出桌面许多,呈舒展的“L”形,相比后来发展成熟的典型的元式高束腰桌案还是有所区别,元代束腰的桌案发展到极端时,不仅束腰部分收得很紧,与束腰相连的腿足也呈夸张的“S”形,如永乐宫壁画中就出现了高束腰栅栏式腿足带托泥翘头供案(图26-3),该供案的桌腿直接向外撇出。图中另一张桌子,只能隐约看到桌角,仅从一角看,造型很接近《捣衣图》中的桌案造型(图26-4)以及《梧荫清暇图》中箱型榻的局部一角(图26-5)。

图26-5 《梧荫清暇图》轴箱榻局部

图26-4 [南宋]牟益,《捣衣图》卷(局部),故宫博物院

图26-3 永乐宫壁画

此外,图中还出现了藤墩、上大下小嵌有宝石的坐墩,还有束腰带壶门腿下加托泥的箱型榻等,63这类造型的榻,在壁画、卷轴画中经常出现,如《女史箴图》中的“架子床”,实际上就是带有壶门和托泥的箱型榻;传为北齐画家杨子华《北齐校书图》中有四人同坐于一个有壶门和托泥的箱型榻上;《白莲社图》中,也有此类床榻;敦煌壁画中有壶门足下带托泥榻的图像也很多,与唐宋名画中的形态没有太大差别。而这些家具因为制作工艺复杂,一般是上层社会才能用于宫宴、文人宴等活动的一种高级家具。结合较为可靠的纸本绘画以及墓室壁画材料,加之图中桌案的装饰性以及出现的霸王枨雏形,可以认为《消夏图》中桌案的造型应该属于南宋到元代过渡时期的一种流行趋势。

从赵希鹄的《洞天清禄》中可知,当时文人赏玩的器物已经相当广泛,加之宋人对植物花卉的喜爱,他们会模拟各式花卉制作器皿,这也是两宋器物中十分具有代表性的一类。《消夏图》中最为瞩目的就是各种莲荷造型的器具。虽然画家在绘制的时候进行了艺术化加工,致使画中之物和真实的器物之间有一定差距,但依旧可以发现图像与实物之间的契合点。画中共出现了五件荷叶造型的器物64南北朝以后,佛教在全国推广,以莲瓣、莲花、荷叶图案为装饰的各种材质器物随之流行,这些器物最初大多都和佛教有关,但是宋元以后随着社会的发展,荷叶、莲花等形象的宗教属性被替代和更迭,其形象被世俗化后融入民众日常生活之中,与日常生活用器紧密结合。(图27)。

图27 《消夏图》中各种荷叶造型的器具

图27 中(1)(2)(3)属于荷叶(盖)罐,65荷叶盖罐:由罐体和盖子两部分组合而成。盖为子口,荷叶形盖,盖边沿起伏作荷叶卷曲状,弧顶,中央有一蒂钮,盖内子口作圆唇。盖作覆荷叶状而得名,盖钮多作莲杆状或宝珠、圆柱形,盖内置子口。罐体,广口,溜肩,鼓腹,腹下渐收,胫部略外扬。器型有大小之分,高度有10—30 公分高度不等,小者可盛放茶叶,大者用来盛酒或储水、存物。荷叶盖罐在以前一直被认为是元代以后才产生,但后来人们在遂宁窖藏发现了一件龙泉窑青釉荷叶盖罐(图28-1),证明在南宋后期就已经有这种器型。这种器型于元代继续流行,并达到了鼎盛时期,存世数量大大多于其他朝代,在不少元墓壁画(图28-2)、卷轴画中均可见到(图28-3)。

图28-1 南宋龙泉窑青釉荷叶盖罐四川宋瓷博物馆(左)

图28-2 [元]佚名,《侍女备酒图》山西屯留县康庄村二号元墓墓室西壁(中)

图28-3 刘贯道《消夏图》的荷叶盖罐(右)

剩下的器皿,根据图27 中(4)夸张的造型来看,应是古人喝茶用的托盏或者台盏。66关于“托盏”和“台盏”:“托”分为上中下三个部分,上部形如正置的圆口杯,内部多为中空,与下部圈足相通,或是向下凹陷,底部带有圆圈足;“台”的构造与此相似,外形差别不大,只不过内部非中空构造,底部的圈足也比较高。然而此图中的器物不能分辨出是“托”还是“台”。宋代的饮茶之风盛行,而茶盏就成为宋代典型的饮茶器具。这些盏托口部高起,托沿多做花瓣形,有卷沿样式,加之青釉瓷器是宋代瓷器的主流,因而青釉茶盏的烧制为数很大。67冯先铭,〈从文献看唐宋以来饮茶风尚及陶瓷茶具的演变〉,载《文物》1963年第1 期,第11 页。2017年嘉德香港秋拍中亮相了一件与此相仿的南宋青白釉葵花形台盏。而图27 中(5)(6)的托底很低近乎看不到,属于青瓷盘盏类的器物,这类盘盏被认为是台盏与托盏逐渐融合后的器皿,既可以喝茶也可以饮酒,其造型大致可以分为四类:圆形、花形、角形、仿生花叶形,此图中的盘盏则属于仿生花叶形。而荷叶盘上放置的、画面右侧童子双手端的均为茶盏。花卉造型的茶盏在宋人茶具中十分常见,他们用弧线将圆形或椭圆形的盏口分成若干等份,有四瓣、五瓣、六瓣甚至十瓣以上的花瓣口,图中的两件花型茶盏均为四瓣海棠口。

画面右上角栽种荷花的方形花盆,通体布满了裂纹(前述荷叶盖罐也有此类裂纹),也就是所说的开片。从宋代开始,制瓷者就把釉面开片作为一种美化瓷器的“装饰图案”,而南宋哥窑青瓷更是在汝窑开片的基础上更进一步,以精美的釉色、形态不一的开片为士人追求。曹昭在《格古要论》中曾说:“官窑器宋修内司烧者,土脉细润,色青带粉红,浓淡不一。有蟹爪纹、紫口铁足,色好者与汝窑相类。”68[明]曹昭,《格古要论》卷下〈古窑器论〉,清文渊阁四库全书本,台湾商务印书馆,第412 页。由此可见对于破碎之感的追求,在《消夏图》中的一个小小细节便得到了充分体现。

除了花朵造型的盖罐、茶盏等,画中可辨认还有七件容器。这些器物色彩不一,仅通过敷色很难辨认出其材质,但造型却带有强烈的“三代”遗风。李零指出:“宋代器作的仿古,主要是以铜器为轴心,这是一种波及很广的时代风尚。”69李零,《铄古铸今:考古发现和复古艺术》,三联书店,2007年,第88—89 页。这种风尚还波及到了银器、瓷器等材质的器物制作上。加之从北宋到南宋,士大夫们对“三代”铜器逐渐趋向“玩”古的态度,并且将这些“三代化”的器物浸透到“尘外之客”的闲居生活中。通过对这七件容器进行简单辨识,或可窥见当时士大夫们的博古之趣。

首先是四件插有珊瑚、灵芝树的花瓶类容器(图29),其中图29 中(1)带有凸起的扉稜、(2)带有双耳,两者均为椭圆形海棠口、粗颈鼓腹,虽有夸张变形的成分,但整体造型接近于商周时期作为青铜礼器使用的尊觚,70尊和觚的区别:仅从外形上来看,前者较为短粗,后者较为纤长,尊的中部要比觚更加圆润肥硕。由于图中的器型表现过于夸张,并且被其它器皿遮盖,不易清楚辨认器型,因此在这里将(1)(2)视为尊觚类花器。这种器型到了宋代逐渐成为了插花容器,有瓷器、青铜等不同材质。明人张谦德在《瓶花谱》中记载:“春冬用铜,秋夏用瓷,因乎时也。”此书虽成于十六世纪,但从侧面反映出了自古以来文人插花因时不同,而更换花器的习惯,因此图中的花插应该属于仿青铜瓷器。《洞天清禄》中有“古铜器灵异”一条,直言其“多能辟异祟,人家宜畜之,盖山精木魅之能为祟者,以历年多耳。”71同注42,第27 页。因此,用青铜器或者是与其器型相同而材质不同的容器种花、插花在一定程度上还可以达到驱邪避邪的效果。根据学者研究图29 中(1)和(2)的海棠口造型,在南宋官窑烧制居多,哥窑次之,而元代少见,到了清代雍正、乾隆时期又有仿制出现。72隋嫦婉,《瓷觚造型研究》,景德镇陶瓷学院2015年硕士学位论文,第23 页。

图29 《消夏图》中插有珊瑚、灵芝中的容器

而在宋初,特别是香炉,也在“三代化”的进程中。73陈芳妹,《青铜器与宋代文化史》,台大出版中心,2016年,第103 页。画中左侧桌案上有一件鱼耳香炉(图30-1),造型接近于南宋《竹涧焚香图》(图30-2)中的淡青色香炉以及南宋龙泉窑鱼耳炉(图30-3)。这种鱼耳炉,侈口、短颈、削肩、双耳、鼓腹、圈足,在形制上仿照的是商周时期的青铜簋。

图30-1 《消夏图》中可能为香炉的器物

图30-2 [南宋]佚名《竹涧焚香图》团扇(局部)故宫博物院

图30-3 [南宋]龙泉窑鱼耳炉湖州市博物馆

《消夏图》中有三件镶嵌有宝石的容器(图31-1—图31-3),应该同是清赏玩古之器。此外,还有两件嵌有宝石的坐具(图31-4、图31-5),这种镶嵌宝石的情况在出土的器物中几乎看不到,74钱钟书,〈落日熔金:宋元明时期金银艺术〉一文中指出:“相比之后明清两朝的金银器来说要相对单一,由于年代久远,出土的宋代金银首饰上的镶嵌物大多已经消失或者掉落,不过从已出土资料来看,玉、水晶、松石、珍珠、螺钿、琉璃为比较常见的镶嵌宝石,这也从侧面说明,由于珍珠螺钿属于有机宝石本身就不易保存,而松石和琉璃本身密度不大,遇到酸性强湿度大的土壤和保存环境时间一久就很容易钙化,这也是为什么我们今天很难看到宝石镶嵌比较完整的宋代金银器的原因。”载《收藏·拍卖》2015年第10 期,第66 页。但在一些宋元时期的宗教绘画、卷轴画中却常能见到各种花型装饰物,以及各色圆珠型点缀,如《朝元仙仗图》《张果见明皇图》(图32)。

图31 《消夏图》中带有宝石装饰的器物、坐具

通过对《消夏图》细读,大概可以将其中出现的建筑、家具、器物分为两类:一类是南宋时期频繁出现,而元代以后较少流行的,如各类花朵造型的茶盏、带有开片的瓷器、“三代”遗风的海棠口花插等;另一类是宋元兼有且元代大肆流行的,如莲花望柱、变形的云栱撮项、束腰方桌、荷叶盖罐等。再结合前文中对于该图画题、画风的分析,笔者认为苏州博物馆藏《消夏图》的绘制年代应在南宋末期至元代初年之间。

五 结论

现藏于苏州博物馆的《消夏图》的确属于“十八学士”题材,并且还有可能存在其他的三幅作品(或以琴、棋、书为主题)。加之对《消夏图》的构图、尺幅进行分析,笔者认为其最初是屏风组画的小样,后经过裁割被当作“画屏”使用。此画人物衣纹采用了南宋典型的“钉头鼠尾”描法,人物开脸又和南宋以及元初的作品高度一致。此外,画中诸多建筑、家具、器物带有明显南宋遗风,体现文人之趣,但也有部分元代大为流行的器物,并且在出土实物、墓室壁画、卷轴绘画中都能找到可以佐证的材料。因此,笔者更加肯定《消夏图》当为南宋末年到元代初年的精妙之作。

《消夏图》在很大程度上反映了南宋文人士大夫阶层富裕而优雅的物质生活,士大夫们对于高雅艺术的欣赏爱好以及对生活情趣的追求即使到了元代也依旧在发展。到了明代,“前期只流传于极少数的精英人物中间的具有文化意涵的物品,如古董、字画被大量地带到了道德真空地带的金钱世界……明代后期的有钱人始终处于一种参与时髦的文化物品经营的永恒的商业驱动力之下”75[加]卜正民,《纵乐的困惑:明代的商业于文化》,方骏等译,三联书店,2004年,第256—257 页。,这些有钱的商人也开始“附庸风雅”,极力模仿这种士人生活,品古、赏古之风盛行开来,因而产生了条屏模《十八学士图》这样的仿古、托古之作。无论是《消夏图》本身还是画中观画的模式,都成了明人改造创新的资源。从这个角度来说,《消夏图》成了一件“元绘画”,它所传达的生活趣味,是明代同类图像的象外之旨。

图32-1 [北宋]武宗元《朝元仙仗图》卷(局部)

图32-2 [元]任仁发《张果见明皇图》卷(局部)故宫博物院