基于碳汇收益和木材收益损失的碳汇造林补偿标准研究

2022-04-27董捷,曾咪

董 捷, 曾 咪

(华中农业大学 公共管理学院,湖北 武汉 430070)

工业革命以来,人类活动向大气排放的二氧化碳等温室气体的数量不断增加,温室效应随之加强,并导致厄尔尼诺现象频发,引起土壤沙漠化、海平面上升、气候灾害加剧、生态系统受损等一系列威胁人类生活和生存的环境问题。随着经济的飞速发展,近年来,我国累积碳排放量已居于世界首位,减排压力与日俱增。为了积极应对气候变化,2020年9月,我国在第75届联合国大会上向世界宣布了2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标;2020年12月,中央经济工作会议将碳达峰和碳中和确定为我国生态环境改善和经济高质量发展的工作重点。有效地减排增汇是实现上述规划目标的重要途径,其中,碳汇造林具有固碳增汇、缓解气候变化、促进林地多功能经营等多重效益,是实现我国绿色低碳经济发展的有效措施之一。

农户作为我国集体林地的经营主体,是碳汇造林项目的直接参与者,其行为决策是保障我国林业碳汇核证减排量有效供给的关键。但是,碳汇造林项目开发的方法学复杂,农户建设和持续经营碳汇林的成本投入较高。考虑到林业碳汇的生态效益,林地的轮伐期会相应延长,农户需要承受因采伐限制带来的额外机会成本。目前,碳汇造林的成本投入和风险预期已远超农户的承受范围,亟需构建起有利于农户在参与碳汇造林项目时规避风险、保障收益的生态补偿机制,以保障林业碳汇的持续有效供给。补偿标准的确定始终是补偿机制构建的核心问题,探究合理的碳汇造林生态补偿标准,对构建我国碳汇造林生态补偿机制、推动我国碳汇造林项目的建设与发展来说至关重要。

国内学者已围绕森林碳汇的补偿标准进行了一定的研究与探索。于金娜等基于森林碳汇效益、退耕还林机会成本和农户受偿意愿,研究了黄土高原地区刺槐树种的退耕还林补偿标准;杨浩等运用希克斯分析法,基于林业碳汇、社区和生物多样性造林项目区的农户受偿意愿,测算了碳汇造林的生态补偿标准;黄宰胜等通过构建Cox比例风险模型,基于计划行为理论探究了农户经营碳汇林的平均受偿意愿;张巍基于生态固碳能力探讨了陕西省重点生态功能区的碳补偿标准。然而,现有研究大多是基于单一的森林碳汇效益或参与者的受偿意愿展开的,较少考虑参与者供给林业碳汇时的成本投入和收益损失,并且相对忽略了碳汇造林这一林业碳汇主要供给来源的生态补偿研究。基于此,本文根据碳汇造林项目带来的林业碳汇收益和农户收益损失,构建碳汇造林生态补偿标准的理论研究框架,并以湖北省咸宁市的通山县、嘉鱼县、崇阳县作为研究区域,对已实施的碳汇造林项目进行实证分析,测算碳汇造林的生态补偿标准,以期为我国碳汇造林生态补偿政策的制定提供参考依据。

1 理论分析与研究方法

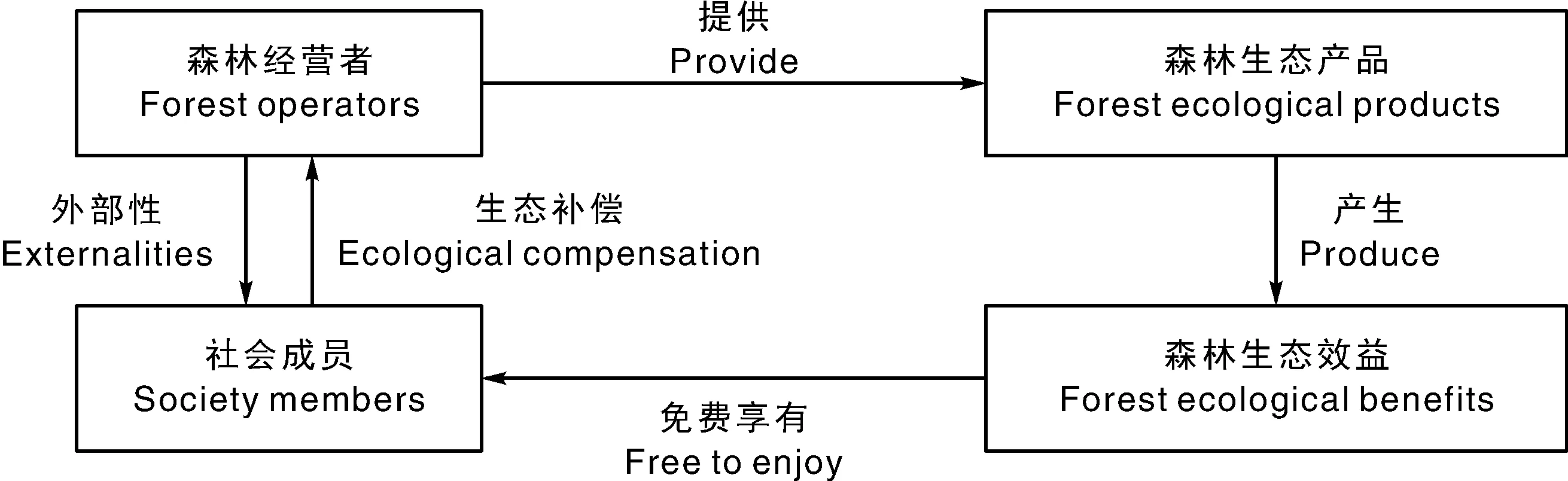

阐明森林生态补偿机制构建的理论逻辑,有助于厘清森林生态补偿标准的测算问题。薄其皇认为,现有研究中的森林生态补偿机制是基于以下理论逻辑构建的:森林生态系统通过森林经营者的培育、管护等行为,提供了涵养水源、固碳释氧、水土保持、防风固沙等生态效益,全体社会成员免费享有了森林的生态效益,但森林经营者却没有获取相应的经济回报,产生了外部性不经济;因此,需要给予森林经营者一定的生态补偿(图1)。

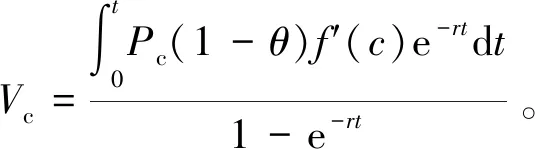

本文借鉴相关研究成果,结合碳汇造林项目的具体实施模式,深入分析碳汇造林生态补偿机制构建的理论逻辑,旨在为碳汇造林生态补偿标准的测算奠定理论基础。从碳汇林产生的生态效益分析,生态产品在农户营造、管护碳汇林的过程中会自然地产生,这些生态产品所提供的生态效益是全体社会成员都可以免费享有的。农户在参与碳汇造林的生产过程中出现了明显的正外部性。大部分研究人员都认同,应当针对森林生态效益的正外部性价值给予造林农户一定的生态补偿。但若从农户进行碳汇造林的生产行为分析,农户造林的目的是获取木材等林地经济产品的收益,因此其主要考虑的是生产过程中的成本投入和经济收益。也就是说,碳汇林的经济产品和生态产品之间存在着生产的矛盾性。为了尽可能获得更多的林业碳汇核证减排量,碳汇造林方法学规定碳汇造林项目的计入期为30 a,计入期内禁止对碳汇林的采伐,30 a后农户才能砍伐碳汇林,从而获取属于自己的木材收益。根据已有研究,杉木碳汇林(本文后续的研究对象)的木材收益,会随着林龄的增加,出现先增加到极大值之后减小的趋势,木材收益在18~22 a达到极大值。不同研究给出的时间可能会有一定差异,但可以明确的是,轮伐期延迟到30 a后,杉木碳汇林的木材收益会下降。参与碳汇造林项目的农户,进行了生产投入,但却不能在收益最大时进行采伐,30 a后采伐会导致农户损失部分木材收益。此时,生产过程中的负外部性出现。综上,本文认为,碳汇造林的生态补偿:一方面,需要补偿因经营碳汇林提供的生态效益而产生的正外部性价值,以激励农户参与碳汇造林项目的积极性;另一方面,需要弥补农户为了林业碳汇效益延迟采伐而遭受的经济损失,以保障碳汇林的持续经营和林业碳汇的有效供给(图2)。

图1 现有研究中关于森林生态补偿机制构建的理论逻辑Fig.1 Theoretical logic of construction of forest ecological compensation mechanism under current studies

通过上述理论分析,本文已明确,需要对碳汇造林的生态效益的正外部性和农户的林产品经济损失进行综合补偿。目前,森林的生态效益还没有统一的测算标准和交易市场,林业碳汇是森林生态效益中唯一能够进行市场交易的“产品”。全世界的许多国家/地区和国际组织都已对碳汇产品进行了定价,加上目前已形成成熟的碳汇量估算方法理论体系,因此将碳汇价值融入补偿标准的制定中具有一定的现实性和可操作性。例如,王正淑等就将碳汇价值作为森林生态效益的补偿,与农户的机会成本相结合,测算了黄土高原退耕地的补偿标准。本文在研究碳汇造林的生态补偿标准时,同样以碳汇收益代替森林的生态效益价值。农户在营造碳汇林的过程中,因采伐限制丧失的部分林产品收益是其损失的机会成本,虽然林地经济产品包括了木材、果实、树胶等,但木材产品的市场价值最高、占比最大,是最主要的经济产品,木材收益损失是农户经济损失的主要构成部分;因此,本文着眼于运用农户的木材收益损失来研究碳汇造林的生态补偿标准。综合考虑碳汇收益和木材收益损失2部分补偿内容,本文借鉴Richards等、沈月琴等的研究成果,运用林地期望价值模型测算碳汇林可以实现的碳汇收益、木材收益和林地期望价值。当不限制碳汇林采伐时,农户会在林地期望价值最大时进行林地采伐,获取碳汇和木材的最大综合收益;但当为了林业碳汇效益延长轮伐期时,农户在项目到期后才能进行林地采伐,即农户只能获取30 a时的木材收益。从林地期望价值的最大值中去除农户可以获得的30 a时的木材收益净现值,即为林业碳汇收益和农户损失的部分木材收益。本文将依此测算碳汇造林的生态补偿标准,并对影响林地期望价值的经济因素进行敏感性分析,旨在为我国碳汇造林生态补偿标准的制定提供理论参考和决策依据。

图2 碳汇造林生态补偿机制构建的理论逻辑Fig.2 Theoretical logic of construction of ecological compensation mechanism for carbon sequestration afforestation

2 材料与方法

2.1 研究区概况

咸宁市位于湖北省东南部,地处长江中游南岸,是长江流域重要的生态屏障和水源涵养地,地貌特征为“七山一水两分田”。2019年末,咸宁全市的森林蓄积量为1 662.85万m,森林覆盖率达52.53%,是湖北省重点林区,为林业碳汇的发展提供了有利条件。为了充分发挥林业碳汇在应对气候变化中的关键作用,咸宁市共储备了14个林业碳汇项目,涉及森林面积29.80万hm。其中,新造林面积为7.20万hm,现有森林经营面积为22.60万hm,预计每年可产生129.00万t的碳汇量。

咸宁市的林业碳汇开发走在了湖北全省乃至全国的前列,咸宁市通山县建设了全国首个可进入碳市场交易的中国核证减排量(CCER)竹子碳汇造林项目,嘉鱼县和崇阳县也陆续建设了碳汇造林项目。考虑到其典型性和代表性,本文选取湖北省咸宁市已开展碳汇造林项目建设的通山县、嘉鱼县和崇阳县作为具体的研究区域。

杉木是我国南方重要的人工林树种,也是长江流域栽培最广的用材林树种,碳汇效益显著。为了简化分析,本文选取杉木代表研究区内营造碳汇林的树种。根据咸宁市通山县、嘉鱼县、崇阳县的碳汇造林项目申报书可知,杉木碳汇林的造林用地为中等立地条件,种植密度为3 330株·hm,碳汇项目计入期为30 a,计入期内不得进行任何形式的采伐,项目到期后的木材收益理论上归属于农户。

2.2 数据来源

课题组于2019年6月与湖北省林业科学研究院和咸宁市林业主管部门进行面对面访谈,获取当地木材价格和采运成本等一手资料。随后,课题组成员针对农户的造林成本进行入户调研,发现农户营造杉木碳汇林的主要支出为营造成本、抚育成本、管护成本和设施成本等,集中在参与碳汇林营造的前3 a(表1),其中,营造成本合计16 595.5元·hm,抚育成本合计2 338.0元·hm,管护成本合计2 345.5元·hm,设施成本合计3 630.0元·hm,总计造林成本为24 909.0元·hm。

表1 杉木碳汇林的造林成本

2.3 模型构建

基于理论分析、实地调研数据和官方统计数据,依次构建杉木碳汇林的林分蓄积量模型、木材收获模型、碳储量计量模型和林地期望价值模型,分别测算杉木碳汇林在不同林龄的木材收获量、碳储量、木材收益、碳汇收益和综合了木材-碳汇收益的林地期望价值。基于碳汇收益和农户损失的木材收益,构建碳汇造林生态补偿标准定价模型,根据模型测算结果确定碳汇造林的生态补偿标准。

2.3.1 碳汇林木材收获模型

由于咸宁市当地缺乏适用的杉木碳汇林材积生长方程,本文选取陈则生基于Richards方程对杉木人工林拟合出的蓄积量生长模型对碳汇林的林分蓄积量进行估算:

=(1-e-)。

(1)

式(1)中:代表时的林分蓄积量(m·hm);为立地指数,杉木碳汇造林所选林地为中等立地条件,取值14;、、、是4个参数,利用标准地材料,采用非线性最小二乘法迭代得到其值,=4.535 47,=1.609 31,=0096 004,=3.720 004;表示时间,即林龄(a)。

基于林分蓄积量和木材蓄积与材积的转换比例()构建木材收获模型:

()=。

(2)

式(2)中:()为碳汇林木材收获量(m·hm),取值为0.7。

2.3.2 碳汇林碳储量计量模型

根据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)2006年推荐的生物量扩展因子法测算研究区内碳汇林的碳储量:

()=×××(1+)×。

(3)

式(3)中:()表示碳汇林的碳储量(t·hm);表示树种的基本木材密度(t·d·m·m),取值0.307;表示树种生物量扩展因子,无量纲,取值1.634;表示树种地下生物量和地上生物量的比值,无量纲,取值0.246;为树种生物量的含碳率[t·(t·d·m)],取值0.520。要说明的是,上述取值均基于《中华人民共和国气候变化第二次国家信息通报》中土地利用变化与林业温室气体清单选定。

2.3.3 碳汇林林地期望价值模型

综合碳汇收益和木材收益损失研究碳汇造林的生态补偿标准,本质上是要实现复合碳汇收益和木材收益的林地经营目标,从而促进森林的可持续经营。为此,借鉴Hartman、Faustmann关于森林可持续性经营的研究成果,以及其他学者对Hartman模型和Faustmann模型的改进,构建杉木碳汇林的林地期望价值模型:

=+;

(4)

(5)

(6)

式(4)~(6)中:为碳汇林的林地期望价值;为碳汇林的木材收益;为碳汇林的碳汇收益;为杉木的木材售价,课题组于咸宁市开展实地调研,得到杉木木材的平均售价为1 200.00元·m;代表木材的平均采伐和运输成本,经实地调研,取值356.30元·m;为利率,根据《林业贷款中央财政贴息资金管理规定》,取值为4%;为造林成本,取值24 909.0元·hm(表1);为碳价格,参考2020年中国碳排放交易价格(7.23~98.20元·t),取均值52.72元·t;为木材采伐后因各种因素导致的碳排放率,取值20%;′()为每年增加的碳汇量函数。

对求关于林龄的一阶导数,令导数为0,即可得林地期望价值最大化时的最优轮伐期()和相应的林地期望价值最大值。

2.3.4 碳汇造林生态补偿标准定价模型

为了激励农户参与碳汇造林项目并持续有效地供给林业碳汇,需要对林业碳汇的生态效益和农户损失的木材收益进行综合补偿,本文从林地期望价值最大值中扣除30 a时木材收益的净现值,测算碳汇造林的生态补偿标准。碳汇造林项目计入期为30 a,为了保证农户持续经营碳汇林直至项目到期,本文将碳汇造林的补偿期限定为30 a。我国现行的森林生态补偿大多是以年金的形式发放,因此本文将碳汇造林带来的林业碳汇收益和农户损失的木材收益,以等额年金的形式折算到30 a间发放给农户。在此基础上,构建碳汇造林生态补偿标准的定价模型:

(7)

式(7)中:为30 a内每年应给予农户的碳汇造林生态补偿;为补偿期限,取30 a;max是林地期望价值最大值;w(=30)是30 a时的木材收益净现值。

3 结果与分析

3.1 林地期望价值分析

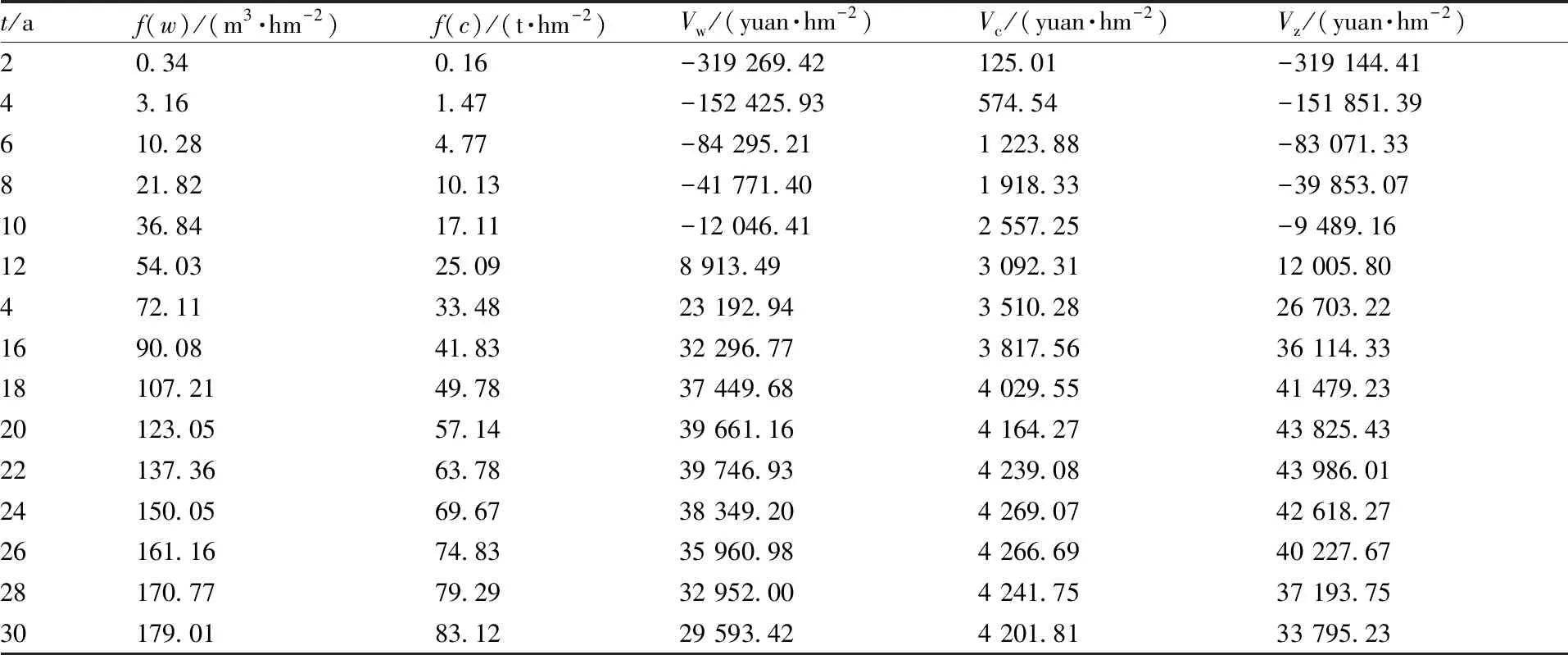

根据收集整理的经济指标和基础数据,分别测算30 a内各林龄()杉木碳汇林的木材收获量()、碳储量()、木材收益、碳汇收益和林地期望价值(表2)。随着林龄增加,木材收获量和碳储量都随之增加,但增幅逐渐减小,最终趋于平稳。木材收益、碳汇收益和林地期望价值随林龄延长呈现先增加至极大值后又逐年减少的趋势。按照本文的条件设定,木材收益在22 a时达到最大值(39 746.93元·hm),碳汇收益在24 a时达到最大值(4 269.07元·hm),林地期望价值在22 a时达到最大值(43 986.01元·hm),最优轮伐期为22 a。当林地期望价值达到最大值时,木材收益占比90.36%,是林地期望价值的主要来源。至30 a时,碳汇林的木材收益为29 593.42元·hm,较22 a时的木材收益减少了10 153.51元·hm,增加的碳汇收益远不足以弥补农户损失的木材收益(在本文设定条件下,30 a时的碳汇收益其实也低于22 a),这正是需要给予农户碳汇造林生态补偿的关键原因。综合考虑木材-碳汇收益的林地期望价值,比只考虑单一木材收益的林地价值更高,也就是说,在木材价格、碳价格和利率水平保持不变的前提下,碳汇林的经营模式更有利于实现林地的综合收益最大化。

3.2 林地期望价值的敏感性分析

林地期望价值模型中所采用的经济指标,如木材价格、碳价格和利率等,都是在一定的社会经济环境下通过估计和测算得到的。外部环境和社会经济条件不断发生变化,木材价格、碳价格和利率亦会随之变化。如果不考虑这些因素变化带来的影响,那么计算得到的林地期望价值和碳汇造林补偿标准的信度和效度都将大打折扣;因此,需要围绕木材价格、碳价格和利率等因素对林地期望价值的敏感性进行分析,以降低补偿标准测算的不确定性,减少碳汇造林生态补偿政策设计的风险,提高补偿政策实施的有效性。

表2 杉木碳汇林的经济收益

3.2.1 木材价格变化对林地期望价值的影响

木材收益是林地期望价值的主要来源,基于当前的木材价格上下各浮动25%和50%,对不同木材价格()下的林地期望价值和最优轮伐期进行对比分析(表3)。木材收益和林地期望价值与木材价格变化呈正相关,而碳汇收益和最优轮伐期与木材价格变化呈负相关关系。随着木材价格从600元·m提高至1 800元·m,在林地期望价值最大化的前提下,木材收益从-16 669.35元·hm提高至99 905.41元·hm,碳汇收益由4 241.75元·hm降低至4 164.27元·hm,最优轮伐期从28 a提前至20 a,但林地期望价值从-12 427.60元·hm提高至104 069.68元·hm。木材价格提高,会导致最优轮伐期提前,在没有补偿政策支持的前提下,农户为了获取木材收益会提前砍伐林地,从而不利于林业碳汇的供给。由此可知,木材价格不仅是影响林地期望价值的关键因素,也是制定碳汇造林补偿标准的重要参考依据。

3.2.2 碳价格变化对林地期望价值的影响

碳价格是碳汇收益测算的关键。为了探讨碳价格变化对林地期望价值的影响,在2020年中国碳排放交易成交价格区间(7.23~98.2元·t)内,按比例选取几个有代表性的碳价格进行敏感性分析(表4)。在其他经济因素保持不变的前提下,碳汇收益与碳价格的变化呈正相关关系,随着碳价格从7.23元·t提高到98.20元·t,碳汇收益由581.35元·hm提升至7 896.01元·hm,林地期望价值由40 328.28元·hm提升至47 642.94元·hm,增长了18.14%。由于木材价格远高于碳价格,碳汇收益相较木材收益占林地期望价值的比重较小,碳价格的变动并未改变林地的最优轮伐期,因而碳价格的变化在本研究设定范围内对木材收益并无影响。

表3 不同木材价格的碳汇林经济收益

表4 不同碳价格的碳汇林经济收益

3.2.3 利率变化对林地期望价值的影响

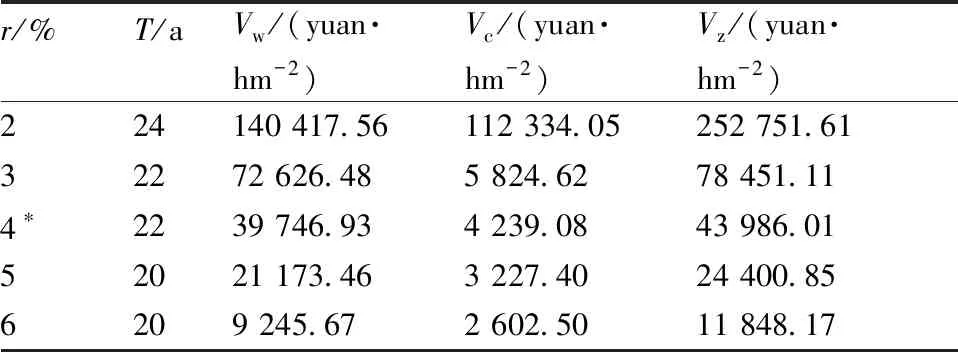

碳汇林的经营投资是一个周期较长的过程,利率作为农户成本投入的机会成本之一,对农户的经营决策有直接影响。当利率水平较高时,资金使用成本较高,农户参与碳汇造林项目的积极性可能降低;当利率水平较低时,资金使用成本降低,农户参与的积极性可能提高。为此,特在木材价格和碳价格既定的前提下,探讨利率水平变化对林地期望价值和最优轮伐期的影响(表5)。随着利率从2%上升至6%,碳汇林的木材收益从140 417.56元·hm降低至9 245.67元·hm,碳汇收益从112 334.05元·hm降低至2 602.50元·hm,林地期望价值由252 751.61元·hm降低至11 848.17元·hm,最优轮伐期由24 a提前至20 a。可以看出,利率水平的变化对林地期望价值具有负向影响,利率提高将导致林地期望价值的大幅降低和最优轮伐期的提前。从理性经济人的角度来看,生产经营的目的是要实现综合效益最大化,而利率的升高将导致木材收益、碳汇收益和林地期望价值的不断下降,将会阻碍碳汇造林项目的实施;因此,利率提高对林业碳汇的供给具有不利影响。

表5 不同利率水平的碳汇林经济收益

3.3 碳汇造林补偿标准的确定与分析

按照当前的市场环境,基于上文选定的变量取值和测算结果,杉木碳汇林可以实现的林地期望价值最大值为43 986.01元·hm,30 a的木材收益净现值为29 593.42元·hm,碳汇收益和农户损失的木材收益的综合经济价值为14 392.59元·hm,相应地,以补偿期限30 a计,每年需要发放给农户的碳汇造林生态补偿为832.33元·hm。

木材价格、碳价格和利率的变动均会影响林地期望价值和最优轮伐期,对碳汇造林补偿标准的确定有直接影响。通过对上述因素的敏感性分析可知,由于目前木材价格远高于碳价格,为了实现林业碳汇的生态效益而延长轮伐期所造成的木材收益损失远高于碳汇收益;因此,必须给予农户一定的生态补偿才能使农户可以持续有效地经营碳汇林。在本研究所设定的条件下,碳价格的变化对最优轮伐期的影响并不明显,只有当碳价格足够高时,最优轮伐期才有提前的趋势。在现有的生产经营水平下,碳汇林地比普通林地多出一部分碳汇收益,将碳交易纳入生态造林补偿中,是通过市场机制扩大补偿资金来源的重要渠道。碳价格的提高能有效地提升碳汇造林的生态补偿标准,进而提高农户的效用水平,有利于激发农户参与碳汇造林项目的积极性。随着利率增加,碳汇林的最优轮伐期不断提前,林地期望价值明显降低,碳汇造林的补偿标准大幅降低;因此,高利率不利于农户参与碳汇造林项目。

综上,为了充分发挥林业碳汇在应对气候变化中的重要作用,我国碳汇造林生态补偿机制的构建应该充分考虑木材、碳汇的市场交易环境,准确计量碳汇造林带来的收益和损失,并根据不同的利率水平制定合理的碳汇造林补偿标准。

4 结论与讨论

4.1 结论与建议

本文基于湖北省咸宁市通山县、嘉鱼县和崇阳县的实地调研数据,运用改进的Faustmann-Hartman模型测算了碳汇林在不同林龄的木材收益、碳汇收益、林地期望价值和最优轮伐期,并在综合考量碳汇造林带来的碳汇收益和农户损失的木材收益的基础上,测算农户参与碳汇造林项目的生态补偿标准,还进一步分析了木材价格、碳价格和利率等经济因素对林地期望价值和补偿标准制定的影响。主要结论如下:(1)在本文设定的条件下,木材收益在22 a时达到最大值39 746.93元·hm,碳汇收益在24 a时达到最大值4 269.07元·hm,最优轮伐期为22 a,林地期望价值最大值为43 986.01元·hm。(2)林龄30 a时,木材收益为29 593.42元·hm,碳汇收益和农户损失的木材收益的综合经济价值为14 392.59元·hm,当补偿期限为30 a时,每年应发放给农户的生态补偿金额为832.33元·hm。(3)林地期望价值对各经济因素变化的敏感性不同,林地期望价值最大值和最优轮伐期对木材价格的变动敏感性最高,其次是利率,最后是碳价格。

基于以上结论,提出如下政策建议:(1)加大碳汇林营造的技术培训,使农户深入学习碳汇林营造的技术规范,以便农户经营碳汇林时能生产出符合方法学标准的林业碳汇产品,从而顺利进入碳市场交易。(2)建立健全的碳交易市场制度。碳汇收益是影响碳汇造林项目实施的关键,健全的碳交易制度有利于实现林业碳汇的市场价值,从而促进我国碳汇造林项目的可持续发展。(3)应综合碳汇收益和农户木材收益损失制定合理的碳汇造林生态补偿标准,不仅要补偿林业碳汇的正外部性效益,同时还要弥补农户的直接经济损失,避免因补偿标准设置不合理而导致的激励不足或资金浪费等问题。

4.2 讨论

碳汇造林是减缓和适应气候变化、促进林地多功能经营的有效措施。咸宁市碳汇造林项目开发区所在地属于欠发达地区,当地农户经济比较困难,没有充足的资金投资碳汇造林与后期管护。在没有生态补偿的前提下,农户不愿参与碳汇造林项目,项目地块将一直处于荒山荒地的状态,林业碳汇的供给将受到限制。给予农户合理的生态补偿,一方面,可以弥补农户造林前期的资金不足;另一方面,也可以保证农户在项目计入期内不会为了经济收益而提前采伐碳汇林。这样既能调动农户参与碳汇造林项目的积极性,又能保障碳汇造林项目的实施成效,有助于为我国的碳减排事业作出贡献。

农户是碳汇造林项目的重要参与主体,对农户参与碳汇造林项目的生态补偿标准和相应的经济因素进行实证分析,可为国家制定碳汇造林的生态补偿政策提供参考依据。但是本文的研究尚存在以下不足,需要进一步讨论。一是,关于研究方法的选择。本文通过梳理碳汇造林生态补偿机制构建的理论逻辑,明确了碳汇造林生态补偿应综合考虑碳汇造林带来的木材收益损失和林业碳汇市场价值,并运用林地期望价值模型测算了碳汇造林的生态补偿标准,在森林碳汇补偿标准研究中是较为新颖的尝试。但由于不同碳汇造林项目的社会经济环境、农户参与模式和收益分配不同,本文针对咸宁市碳汇造林项目生态补偿标准进行的探究,可能并不具备较强的普适性。今后,应选取更多的具有代表性的碳汇造林项目区,测算不同区位条件、项目类型、经营方式和造林树种的碳汇造林项目的碳汇收益和农户收益损失,以期得到更具代表性的研究结论。二是,关于研究主体的选择。碳汇造林生态补偿标准的确定是一项长期而复杂的系统工程,碳汇造林项目的建设通常采用“公司+合作社+农户”的模式展开。本文仅侧重于微观角度,从农户视角研究了碳汇造林的生态补偿标准,但并未考虑其他经营主体的利益分配和补偿标准。这些都还有待课题组后续进一步的研究与探讨。

另外,要说明的是,本文的造林成本数据来源于湖北省咸宁市通山县、嘉鱼县和崇阳县的实地调研。在调研过程中我们发现,受访农户在参与碳汇造林项目的同时,还普遍参与了退耕还林、绿满荆楚、精准灭荒等生态造林项目,拥有丰富的造林经验。受访农户并未提及碳汇造林的成本相较于其他生态造林项目有明显增加,因此本文并未就此进行额外分析。在今后的研究中,可考虑选取更多的具有代表性的碳汇造林项目区,同时扩大样本容量,以便对碳汇造林成本进行更加系统和全面的探讨。