微通道壁面浸润性对气-液两相流的影响规律研究

2022-04-26王宜飞王清强姬德生李申芳金楠赵玉潮

王宜飞,王清强,姬德生,李申芳,金楠,赵玉潮

(烟台大学化学化工学院,化学工程与过程山东省重点实验室,山东烟台 264005)

引 言

微化工技术以其对化工过程的热质传递性能高、控制能力强[1−3],尤其对涉及多相体系的传递及反应过程[4−6],得到了学术界和工业界的广泛认同、重视,经多年发展,其已成为化学工程领域的重要发展方向之一[7−8]。在特征尺寸为亚毫米量级的空间范围内,与重力、惯性力等体积力相比,黏性力、表面张力等面积力对多相流体的影响更显著,即:气−液或液−液两相界面张力、液−固两相表面张力决定了多相流体流动状况[9−10]。

Santos 等[11]通过数值模拟研究了接触角对微通道内气泡和液弹形成过程的影响,结果发现,随接触角增大,气−液界面由“凸”向“凹”转变,且亲水通道内的径向速度梯度更大,可促进液弹内的流体混合。Zhou 等[12]通过实验和数值模拟发现,接触角可改变流型间的转换线,随接触角增加,亲水通道内的气泡长度增加,疏水通道则相反。Barajas 等[13]利用气−液混合装置产生气−液两相混合流体,然后进入四种接触角材质的毛细管,形成气−液两相流,并建立了相应的气−液两相流型图,发现四种通道内的流型图较相似,但同时发现随接触角增大,在气速较快区域,溪状流取代了波浪流,且不同流型间的过渡边界均有明显变化。Wielhorski 等[14]以不同液体为连续相,研究了液−固接触角对气泡大小的影响,结果表明,部分润湿情况下的气泡长度与Garstecki模型[15]预测的气−液两相体系差异较大。

为研究表面张力的影响,研究者们多采用添加表面活性剂及更换微通道材质的方法[16−17],前者主要侧重于定量改变气−液或液−液两相界面张力,由于表面活性剂在通道壁面的吸附/脱附难以定量、吸附/脱附始终处于动态变化中,因此液−固两相表面张力及其对气−液或液−液两相流体流动状况的影响难以定量;后者则侧重于定量改变液−固两相表面张力,但不同材质的通道表面粗糙度等物性参数差异较大,最终导致难以明确液−固两相表面张力对气−液或液−液两相流体流动状况的影响,故有必要对通道壁面性质影响进行深入研究。孙俊杰等[18]用十八烷基硫醇对紫铜板进行改性以提高通道的疏水性,观察到了与亲水性通道不同的气−液两相流型,但十八烷基硫醇与紫铜板间的结合力较弱,实验过程中十八烷基硫醇易流失。Cubaud 等[19]采用聚四氟乙烯涂层对硅和玻璃材质的亲水通道进行疏水改性,研究了水、表面活性剂和空气的混合物在亲水和疏水微通道内的气−液两相流动形态,发现了疏水通道内的不稳定流动;Choi 等[20]采用十八烷基三氯硅烷对矩形光敏玻璃微通道表面进行疏水处理,发现疏水微通道内的流动状态和亲水微通道差异较大,但玻璃材质微通道存在加工难度较大、成本较高、通道截面形状不规则、操作不便等缺点,因此有必要开发加工难度小、操作简单、成本低、截面形状易控制的微通道,以研究液−固两相表面张力对气−液或液−液两相流体流动状况的影响。

本文以聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)为基材,采用等离子体表面处理+表面紫外线照射接枝聚合技术对PMMA 表面进行改性,以获得表面亲/疏水性可控的PMMA 材质微通道。以氩气−去离子水为实验体系,深入研究接触角对气−液两相流动状况、气泡形成过程及压力降影响的规律,为微通道反应器的个性化设计提供基本科学数据。

1 实验材料和方法

实验所用微通道芯片由气体及液体稳压区、气−液两相流体接触区、气−液两相流体稳定流动区及出口减压区共五个区域组成,并在聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)板上精密铣削刻出所需微通道的结构及尺寸,其中气体稳压区微通道的尺寸为0.3 mm×0.3 mm,出口减压区微通道为1.0 mm×1.0 mm,其他区域的所有通道均为0.6 mm×0.6 mm,具体如图1所示。

图1 微通道结构示意图Fig.1 Schematic diagram of the microchannel structure

将加工好的微通道芯片置于空气等离子体(40 kHz,Diener Femto)气氛中一段时间以形成表面活性位,随即将排气后的甲基丙烯酰乙基磺基甜菜碱(SBMA)水溶液加入微通道内,在紫外线(高压汞灯,1 kW)照射下进行接枝聚合反应,增强通道表面的亲水性,最后在去离子水中超声去除未反应的SBMA;进行疏水改性时,则将等离子体处理后的微通道芯片置于1H,1H,2H,2H−全氟癸基三乙氧基硅烷(FAS−C8)的环己烷溶液(0.01 mol/L)中24 h,最后在环己烷中超声,获得表面疏水的通道表面[21],如图2 所示。用接触角测量仪(JC2000,上海中辰数字技术设备有限公司)测量水的接触角,表征改性后材料表面的亲疏水程度。

图2 改性原理示意图Fig.2 Schematic diagram of modification principle

实验装置由流体输送、微通道芯片、图像采集等三部分组成,如图3所示。实验过程中,分别由两个配备有50 ml 不锈钢注射器的注射泵(LSP01−1BH,Longer)注入氩气和去离子水,用自动电子皂膜流量计(GL−101B,北京北芬三浦)和天平称重法校正气−液两相流体流量,通过压力传感器(DMP305X,LEEG,中国)测量流体压力降。图像采集部分包括体视显微镜(Olympus ZX2−ILLK,日本)和高速摄像机(Phantom Miro R311,美国),当液滴生成频率和长度稳定后进行图像采集,采集速度为3200 帧/秒,每组记录1000 张图片,至少重复2 次,利用Matlab 对图像进行处理,获得气泡长度与速度。

图3 实验装置示意图Fig.3 Schematic diagram of the experimental setup

2 结果与讨论

2.1 微通道表面改性

2.1.1 等离子体改性 等离子体处理可使材料表面的C—C 键和C—H 键断裂、形成碳自由基,暴露在空气中时这些自由基可与O2反应生成羟基等极性基团,减小材料表面接触角;另外,氧等离子体轰击材料表面,在材料表面产生羟基使接触角减小[22−23]。水接触角越小,代表等离子处理带来的接枝位点越多,处理效果越好。图4(a)表示输入功率为12 W 的空气等离子体处理PMMA 表面的实验结果,当等离子体处理时间(tp)由1 min 增至7 min 时,其表面的水接触角(θ)由70°减小至10°,即:处理时间越长,接触角越小,表面改性效果越好,尽管如此,但长的等离子体处理时间易使PMMA 表面受损,故在达到表面改性效果的前提下应尽量缩短处理时间;随后将等离子体处理过的PMMA 板放置在空气中,发现接触角随放置时间(ts)有一定回升,这是因为等离子体处理后表面极性基团具有不稳定性,会随时间的推移向材料内部翻转[24]。不过这些基团能够为聚合物单体提供接枝位点,可以在等离子体处理后快速接枝功能性单体,通过这种化学键结合的改性方式,能够有效保证改性的稳定性及耐用性[25]。当输入功率增加至55 W时[图4(b)],处理时间超过1.5 min,PMMA 表面即可改性至完全润湿(θ<1°),可见产生的接枝位点多且快,有利于后续的紫外接枝表面改性。

图4 不同功率等离子体处理并在空气中放置一定时间后的水接触角Fig.4 Water contact angle after plasma treatment with different power and placed in air for a certain time

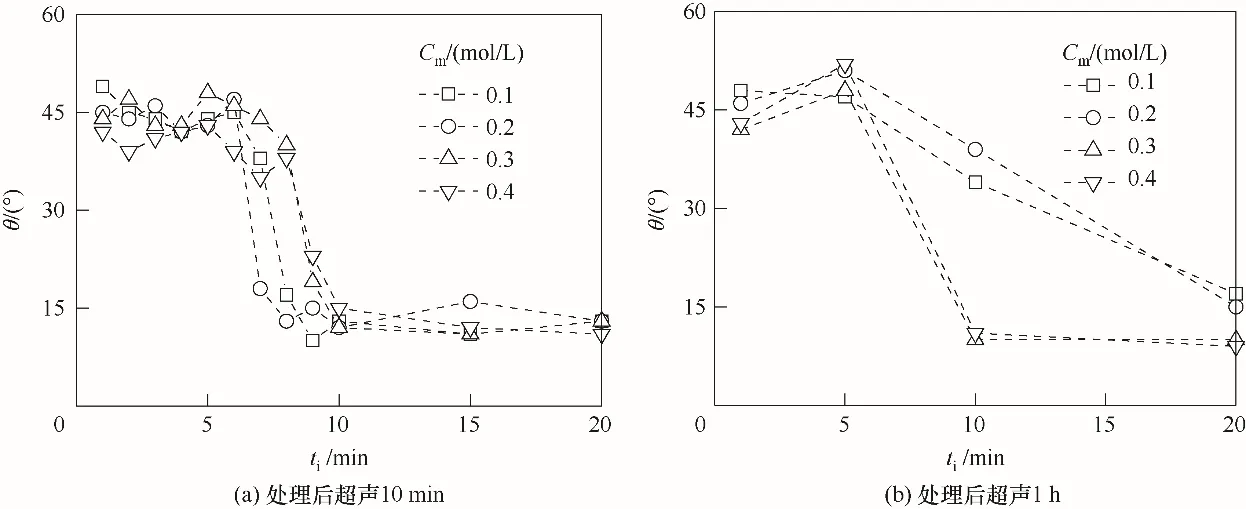

2.1.2 紫外线接枝改性 以SBMA 为表面改性试剂,实验考察了紫外线辐射时间(ti)和改性单体浓度(Cm)对PMMA 表面水接触角的影响,在超声波处理10 min 的情况下,发现:在0.1~0.4 mol/L 范围内,单体浓度的影响可忽略不计;在紫外线辐射时间小于6 min 的范围内,即可将PMMA 表面的水接触角由70°减小至40°~50°,且可稳定存在;当辐射时间增加到6~10 min 时,表面润湿性得到较大改善,接触角急速减小并稳定在10°左右,继续增加辐射时间,接触角的变化不明显,如图5(a)所示。原因在于,SBMA 是一种典型的两性离子聚合物,每个单体上均同时携带正电荷和负电荷,当反应时间较短,两性离子聚合物链段较短时,链与链之间的相互作用力较弱,只有接枝链尾端的亲水基团暴露在材料表面,亲水性小幅增加,当链增长到一定程度,链内部或链与链之间的静电作用使分子链回折、缠绕,暴露的亲水基团增加,使亲水性大幅增加[26−27]。

河涌中3种合成麝香的平均浓度均高于其他3类地表水体,而入海口中3种合成麝香平均浓度均为最低。这是因为自然水体中的合成麝香主要来源于生活污水(田艺心等,2011),河涌接纳了沿岸居民排放的生活污水导致其中的合成麝香浓度较高;而入海口处的水动力较强,水体中的合成麝香易被稀释迁移,故其中的合成麝香浓度较低。

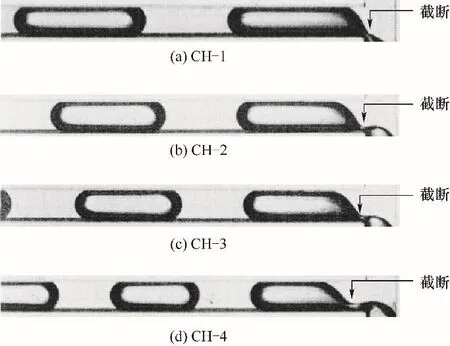

为进一步测试改性后表面的稳定性,实验过程中将超声波处理时间延长至1 h,发现:当单体浓度较低(0.1~0.2 mol/L)时,与超声波处理10 min 相比,接触角略有增加,如图5(b)所示,这是因为此种情况下表面接枝量少且分布密度低,长时间超声波处理会使接枝链重建,最终导致接枝链被埋在疏水表层下,当接枝密度增加,接枝链之间的相互作用会抑制这种重建[28−29];但当单体浓度过高(>0.4 mol/L)时,在紫外线辐射下SBMA 单体间发生反应,而不是接枝到材料表面,易出现严重自聚现象,改性效果差。最终,选取0.3 mol/L SBMA 改性20 min(10°)和5 min(40°)为CH−1 和CH−2,未改性的70o为CH−3,及疏水改性方法得到的110°为CH−4,共4种微通道进行实验,见图6。

图5 不同条件下紫外线处理后的水接触角Fig.5 Water contact angle under different conditions of UV treatment

图6 四种不同水接触角的微通道Fig.6 Four microchannels with different water contact angles

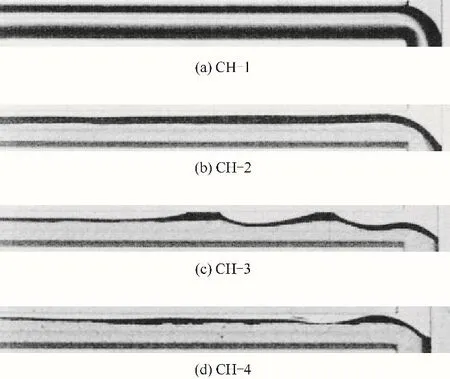

2.2 壁面浸润性对气-液两相流型的影响

为研究微通道壁面浸润性对气−液两相流动状况的影响,对比了不同接触角微通道内的六种典型流型,如图7~图13 所示。当气−液体积流量比在1附近,且气−液相流量均小于10 ml/min时,易形成稳定的气−液两相弹状流,在气相表观流速(jG)与液相表观流速(jL)均为0.116 m/s 时,与CH−4 相比,CH−1内的气泡截断位置向上游移动了0.3 mm,气泡和液弹的生成时间由9 ms 增加到18 ms,气泡和液弹长度、液膜厚度(气泡周围的阴影宽度)均增加,气泡头尾处的阴影部分变宽,即:液膜的铺展性更好、弹状流更易于形成,如图7所示。

图7 jG=jL=0.116 m/s条件下的气−液弹状流形成过程特性(流动方向为自右向左;以微通道宽度0.6 mm为标尺)Fig.7 Formation process characteristics of gas−liquid slug flow at jG=jL=0.116 m/s(The flow direction is from right to left.The microchannel width was 0.6 mm as a scale bar)

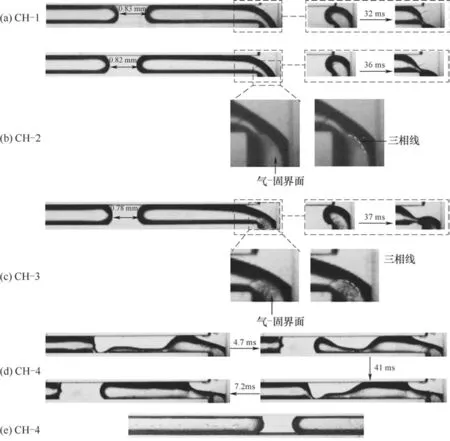

当气−液体积流量比较大且液速较小时,形成气泡长度远大于液弹长度的弹状−环状流,与其他通道相比,在壁面浸润作用下CH−1 入口处的更多液体沿通道角落进入气体入口通道及主通道下游,形成较为稳定的液−固界面,故气泡的形成实为气−液界面的变化过程,而其他通道内均存在气−固界面及气−液−固三相接触线,气泡形成过程伴随液−固界面取代气−固界面的过程,气−固界面及三相线位置如图8(b)、(c)所示。气−液−固三相接触线移动使流动阻力增加,气泡断裂时间增加(如:jG=0.162 m/s、jL=0.023 m/s 条件下,断裂时间由CH−1 的32 ms增至CH−3 的37 ms),如图8(a)~(c)所示,与此同时,液弹长度则在壁面浸润作用下由0.78 mm 增至0.83 mm。与CH−1 相比,CH−4 内的液体难以浸润壁面,无法形成稳定的液−固界面,液速较小情况下,液体惯性作用不足以克服气−液−固三相接触线带来的阻力,导致气泡截断位置不规律,气泡与液弹的形成时间不稳定、长度不均匀,气泡挤压时间较长(>40 ms),但在远离T 形交叉点较长距离位置后仍符合弹状−环状流特性,且壁面上易出现微液滴残留及聚并,导致液弹前端弯液面出现不规则形状,如图8(d)、(e)所示。

图8 jG=0.162 m/s、jL=0.023 m/s条件下的气−液弹状−环形流特性(流动方向为自右向左;以微通道宽度0.6 mm为标尺)Fig.8 Characteristics of gas−liquid slug−annular flow at jG=0.162 m/s,jL=0.023 m/s(The flow direction is from right to left.The microchannel width was 0.6 mm as a scale bar)

当气相流速增加到一定程度,惯性力的影响超过了表面张力,形成的液弹极易被气体击穿,难以稳定存在,但在Rayleigh 不稳定性作用下,出现形成液弹的趋势,随即被连续气相击穿,在通道壁上形成了不稳定液环,称为环状流。与CH−4 相比,相同流速下,CH−1 内的液环数量较少,气−液界面的波动频率较小,因CH−1 内的液体易于在壁面润湿,液膜存在更稳定,使生成不稳定液环的频率降低,实验统计了1000张照片(约1/3 s)中出现的液环数量,结果表明通道入口处液环生成数量由约1500 个/秒减少为约800个/秒,如图9所示。

图9 jG=1.389 m/s、jL=0.463 m/s条件下的环状流特性(流动方向为自右向左;以微通道宽度0.6 mm为标尺)Fig.9 Annular flow characteristics at jG=1.389 m/s,jL=0.463 m/s(The flow direction is from right to left.The microchannel width was 0.6 mm as a scale bar)

当气相流速足够大时,在CH−4 内,液体难以到达另一侧壁面,仅在通道一侧流动,称为并行流;当气−液体积流量比足够大时,在CH−1 内,液体以液膜的形式在通道中流动,难以出现液环,也称为并行流,但与CH−4内的并行流特征差别较大,如图10所示。

图10 jG=3.704 m/s、jL=0.023 m/s条件下的并行流特性(流动方向为自右向左;以微通道宽度0.6 mm为标尺)Fig.10 Parallel flow characteristics at jG=3.704 m/s,jL=0.023 m/s(The flow direction is from right to left.The microchannel width was 0.6 mm as a scale bar)

当气−液两相流速均较快时,惯性力作用占主导作用,气−液界面难以稳定存在,流动状况较为混乱、无序,称为搅拌流,此时界面力作用较小,亲/疏水通道无明显差别,如图11所示。

图11 jG=2.315 m/s、jL=1.389 m/s条件下的搅拌流特性(流动方向为自右向左;以微通道宽度0.6 mm为标尺)Fig.11 Churning flow characteristics at jG=2.315 m/s,jL=1.389 m/s(The flow direction is from right to left.The microchannel width was 0.6 mm as a scale bar)

当液相流速较快而气速较慢时,气泡断裂方式由挤压主导衍变为剪切主导,形成气泡长度小于通道宽度的泡状流。实验发现,与CH−4 相比,CH−1内的气泡较大,生成频率也由约1900个/秒减少为约1300 个/秒,计算方式同上。且气泡断裂时的气−液界面波动较剧烈,原因在于液相在通道壁面的润湿性好,使其易于进入气体入口通道,且在T型交叉点处的铺展面积较大,减小了截断气泡区域的液相流速和沿主通道方向的剪切力,如图12所示。

图12 jG=0.231 m/s、jL=0.926 m/s条件下的泡状流特性(流动方向为自右向左;以微通道宽度0.6 mm为标尺)Fig.12 Bubbly flow characteristics at jG=0.231 m/s,jL=0.926 m/s(The flow direction is from right to left.The microchannel width was 0.6 mm as a scale bar)

图13 四种微通道内的气−液两相流型图及流型转换线Fig.13 Gas−liquid flow patterns and conversion lines in the four microchannels

2.3 壁面浸润性对弹状流气泡长度的影响

2.3.1 对气泡生成的影响 弹状流是气−液两相体系的常见流型,气泡及液弹具有形状规则、流动状况可控、周期性强、操作条件弹性大等优点,可为气−液两相传质及反应过程提供充足的相界面积,从基础研究和工程应用角度看,此流型极为重要,已引起微化工技术领域较多研究者的关注[15,17,30],本部分主要研究壁面润湿性对弹状流的影响。

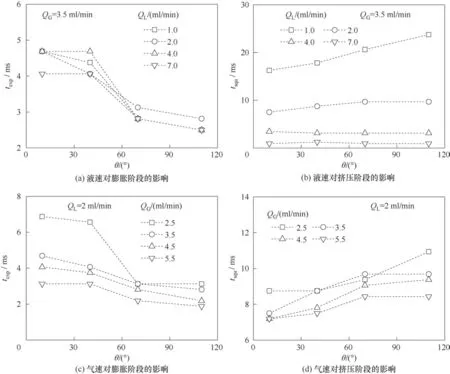

气泡的生成过程可分为三个阶段:膨胀阶段、挤压阶段和快速断裂阶段。在气泡膨胀阶段:气体的持续输入使气相头部逐渐沿轴向和径向膨胀,直至气相头部堵塞整个主通道。以气相体积流量QG=3.5 ml/min、液相体积流量QL=2.0 ml/min 为例,如图14所示,CH−1内的膨胀阶段持续了4.69 ms,在此时间段内前一个周期形成的气泡向下游移动约1.47 mm,气相入口通道内的气泡头仅向下游移动约0.35 mm,原因在于:液体在通道壁面上的强浸润性使其易于沿通道的四个角落分别向气相入口通道上游、主通道下游快速移动,即沿通道角落的泄漏流较大,维持气泡向下游移动的驱动力减小。相同操作条件下,与CH−1 相比,CH−4 内的膨胀阶段仅耗时约3.13 ms,前一个周期形成的气泡向下游移动了0.91 mm,气泡头向下游移动了0.3 mm,与CH−1相比,相同时间内气泡头部向下游的移动距离增加,说明泄漏流量减少,T 形交叉点处的液相压力增加,导致气泡向下游移动的驱动力增加,气泡头及颈部的形变加剧,膨胀阶段缩短,如图14 所示。这是因为前一个周期的气泡断裂后,在界面张力作用下T 形交叉点处的气−液界面向能量最低化状态转变,对于CH−1,液体在通道壁面上的浸润性较强,液膜的存在使液−固相界面积保持恒定,故气−液界面迅速回缩至气相入口通道内,以维持气−液相界面积的最小化;对于CH−4,在前一个周期气泡形成过程中,气泡的挤压使通道壁面上部分区域的液膜被气相取代,形成了气−固界面,气泡断裂后,气体的回缩过程势必出现液−固界面取代气−固界面的过程,这个过程的自由能变化为−ΔG=γsg−γsl=γlgcosθ,式中γ为表面张力,下角标s、l和g分别为固体、液体和气体,θ为接触角,可以看出,通道越疏水,这个过程的Gibbs 自由能越大,导致气−液界面回缩减少,部分气体留在主通道内,使气泡头部提前膨胀,最终膨胀阶段时间减少。

在挤压阶段,主通道被气泡头堵塞,T 形交叉点处的压力增加,气泡头部上下游间形成较大压差,气−液界面在液相流体挤压作用下发生拉伸变形,同时在通道四个角落内连续相泄漏流的剪切作用下,气相颈部逐渐变细,气泡头部不断向下游运动,如图14 所示。与CH−1 相比,液相流体在CH−4 内难以完全浸润通道壁面,部分区域的气泡与通道壁面间无液膜存在,形成气泡−壁面直接接触的气−固界面,气相颈部变细过程实质为气−固界面被液−固界面取代的过程,如前所述,通道越疏水,这个过程自由能越大,导致气泡颈部变细的速度变慢,挤压阶段时间变长。

图14 QG=3.5 ml/min、QL=2.0 ml/min条件下的气泡生成过程Fig.14 Bubble formation process at QG=3.5 ml/min,QL=2.0 ml/min

在快速断裂阶段,当气相颈部宽度减小到一个临界值时,在表面张力的作用下,颈部断裂,气泡形成,该过程仅受气−液界面张力控制[31−32],壁面浸润性对其影响较小。

为进一步了解微通道壁面润湿性对气泡形成过程的影响,考察了水接触角、气−液两相流量与膨胀阶段时间(texp)及挤压阶段时间(tsqu)的关系,如图15 所示。可知,相同操作条件下,接触角增加,膨胀时间减小,这主要由于随接触角增加,T 形交叉点处液−固界面取代气−固界面时的自由能增加,气泡断裂后滞留在主通道的气体量增加,导致气泡膨胀阶段堵塞通道所需的时间缩短,与液相速度相比,气相速度对膨胀时间的影响更大,气速增大使气泡膨胀速度增加,气泡膨胀时间减少,如图15(a)、(c)所示;另一方面,接触角增加,气泡颈部直径减小的速率降低,使挤压时间增加,且液速变化对挤压时间的影响较大,如图15(b)、(d)所示。对比图15(a)、(b),可见,当通道壁面接触角由10°增加到110°,在液速为1.0 ml/min 时,texp由4.7 ms 减小至2.5 ms,而tsqu则从16.3 ms 增加到23.8 ms,气泡生成时间净增5.3 ms,由于气速不变,故气泡长度增加;当液速增加到7.0 ml/min 时,texp由4.1 ms 减小至2.5 ms,而tsqu仅约为0.9 ms,接触角影响可忽略不计,气泡生成时间净减1.6 ms,故气泡长度减小;可知,液速变化对膨胀阶段影响较小,对挤压阶段影响较大,故随着液速的增加,接触角增加对气泡长度的影响呈现气泡长度先增加后减小。对比图15(c)、(d)可见,当通道壁面接触角由10°增加到110°,在气速为2.5 ml/min 时,texp由6.9 ms 减小到3.1 ms,而tsqu由8.8 ms 增加到10.9 ms,气泡生成时间净减1.7 ms,气泡长度减少;气速为5.5 ml/min 时,texp由3.1 ms 减小到1.9 ms,而tsqu由7.2 ms增加到8.5 ms,气泡生成时间净增仅0.1 ms,气泡长度略增加。

图15 气−液相流速及接触角对气泡生成各阶段时间的影响规律Fig.15 The influence of gas−liquid velocity and contact angle on the time of each stage of bubble formation

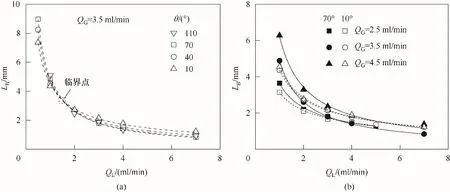

2.3.2 气泡长度变化规律 图16 所示为气泡长度随通道壁面水接触角的变化规律。由图16(a)可知,固定气相流速情况下,所有通道内的气泡长度均随液相流速增加而减小,气泡长度随通道壁面水接触角的变化过程中存在临界值,在低液相流体流速式(QL<1.5 ml/min)区域,相同操作条件下,接触角越小,气泡长度越短,随液相流体流速增加,不同接触角通道内的气泡长度差异减小,直至消失(临界点处),原因在于此区域挤压阶段占主导,疏水通道内的挤压效率降低,气泡长度增加;而在高液相流体流速(QL>1.5 ml/min)区域,相同操作条件下,接触角减小,气泡长度却增加,从临界点开始,随液相流体流速增加,气泡长度的差异性逐渐增加,原因在于此区域膨胀阶段占主导,随通道壁面接触角增加,气泡断裂后滞留在主通道中的气体量增加,膨胀时间缩短,相同流速下气泡长度减小。实验还考察了其他气速下气泡长度随液速的变化情况,如图16(b)所示,不同气速下都符合这个规律。

图16 气泡长度随通道壁面水接触角的变化规律Fig.16 The variation of bubble length with water contact angle of channel wall

2.3.3 气泡尺寸预测 气泡长度是微通道内气−液两相体系的重要参数,对流动、传递及反应过程有重要影响,较多研究表明,其尺寸主要由通道构型、流体物性、壁面性质及流动状况等决定[15,17,33−34]。Garstecki 等[15]认为挤压模式下气泡膨胀阶段结束后其长度近似等于通道宽度,气泡挤压阶段的气相颈部宽度减小速率近似为连续相平均流速(usqueeze≈Qc/hw),气泡生长速率与分散相有关(ugrowth≈Qd/hw),最终气泡长度为:

式中,Qc和Qd分别为连续相和分散相的体积流量;LB为气泡长度;w为通道宽度;h为通道高度;α为与通道结构有关的常数。方程右侧第一项可看作膨胀阶段的贡献,与气−液体积流量比无关;第二项为挤压阶段的贡献,与Qd/Qc成正比,关联式为LB/w= 1 + 1.77(Qd/Qc),其预测值与实验值的平均相对误差为8.31%,最大相对误差为24.51%。Garstecki模型忽略了惯性力、剪切力、泄漏流及通道壁面性质等因素的影响,但多数情况下这些因素均对气泡长度有显著影响。Xu 等[33]认为膨胀阶段的贡献不能简单看作是固定值“1”,引入参数a对Garstecki模型进行了修正:

式中,a和b均为与通道结构相关的常数。关联式为LB/w= 1.31 + 1.68(Qd/Qc),其预测值与实验值的平均相对误差为7.27%,最大相对误差39.72%,总体预测精度有了一定上升。为进一步提高大液速区域的预测精度,Yao 等[34]引入惯性项对Garstecki模型进行了修正,得到了适用于大液速区域的气泡长度预测关联式。以上模型均基于某一固定通道壁面性质的流动数据得出,未将通道壁面性质引入气泡长度预测模型。

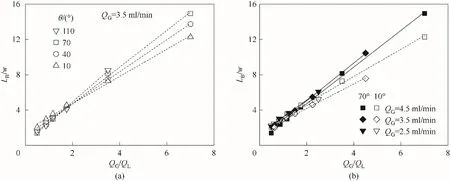

图17 所示为四种微通道内气泡无量纲长度和气−液体积流量比的关系,可知,每个通道内的LB/w均分别与QG/QL成不同的线性关系,这是由于通道壁面的水接触角在某种程度上影响了膨胀阶段与挤压阶段所致。据此,在Garstecki 模型、Xu 模型及Yao 模型的基础上,在关联式中引入水接触角的影响θ项,将θ转化为弧度制θ0,并拟合实验数据,可得:

图17 气泡长度随通道壁面水接触角的变化规律Fig.17 The variation of bubble length with water contact angle of channel wall

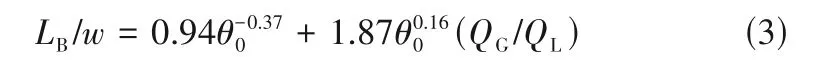

由式(3)可知,膨胀阶段项里水接触角θ0的指数为负值,表明接触角增加对膨胀阶段有促进作用,使气泡在主通道内向下游的延伸距离缩短,即:膨胀阶段对气泡长度的贡献减小,减缓气泡增加速率,与实验结果吻合较好;挤压阶段项里水接触角θ0的指数为正值,表明接触角增加有利于挤压阶段的气泡生长,但指数仅为0.16,与膨胀阶段相比,接触角影响的敏感性降低。引入接触角θ关联式的预测值与实验值的平均相对误差为6.62%,最大相对误差22.32%,预测精度得到进一步提升,如图18所示。

图18 模型预测值与实验值的对比Fig.18 The comparison of model predicted value and experimental value

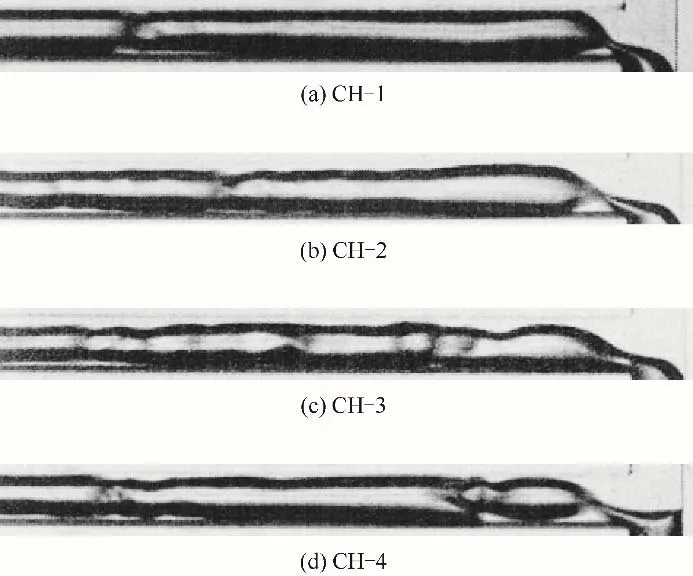

2.4 壁面浸润性对泰勒流压降的影响

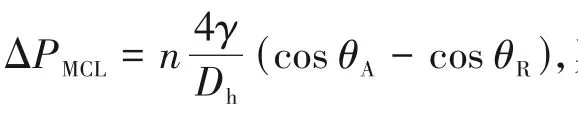

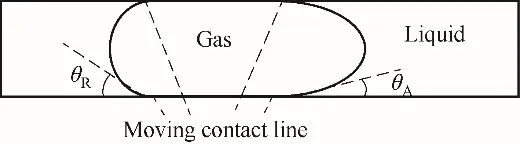

根据Fuerstman 等[35]提出的模型,微通道内弹状流的压力降主要包括三部分:①液弹区域,ΔPnb;②气泡主体区域,ΔPbody;③气泡两端头部区域,ΔPcaps,即:ΔPT=ΔPnb+ΔPbody+ΔPcaps,如图19所示。

图19 微通道内各部分压力降分布示意图Fig.19 Schematic diagram of pressure drop distribution in microchannel

图20 气−液−固三相接触线示意图Fig.20 Schematic diagram of gas−liquid−solid three phase moving contact line

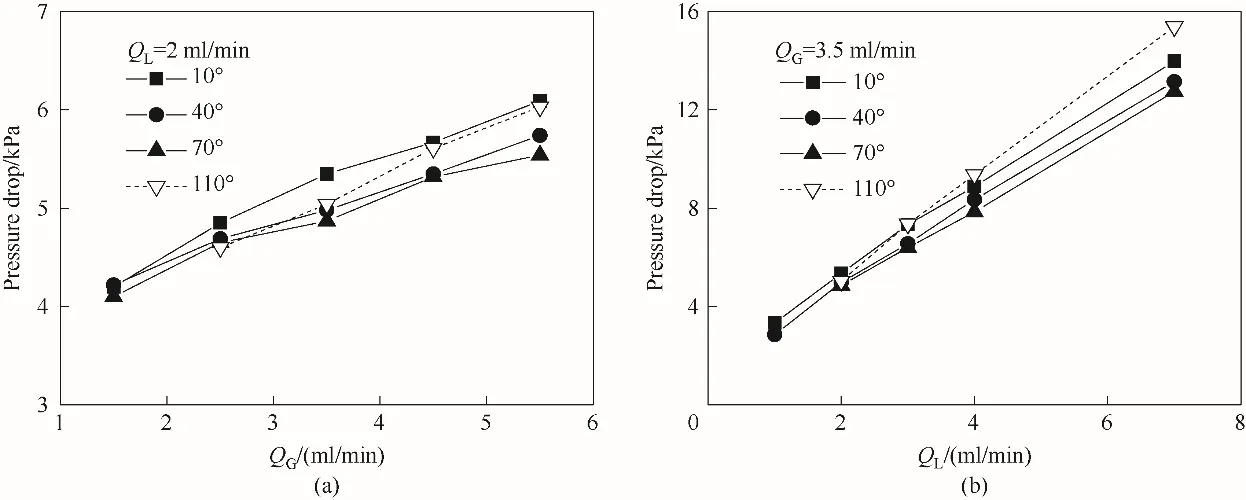

由图21(a)可知,随气速增加,通道内压降增加,由图21(b)可知随液速增加,通道内压降也增加,这主要是由于通道中ΔPbody增大。且两图中都可以看到,亲水通道内的压力降随接触角增加而减小,此时滑移引起的ΔPnb减小、液膜变薄引起的ΔPcaps减小,而另一方面,接触角增大引起的气泡长度变化对压力降的影响较小,可忽略不计。对于气液体积流量比较小情况,如:当QL=2 ml/min、QG=2.5 ml/min时,接触角增大,气泡变短,通道内气泡数量增多,使总ΔPcaps增加,但液弹区域总长度减小,使Pnb减小;对于气液体积流量比较大情况,如:当QL=2 ml/min、QG=5.5 ml/min 时,接触角增大,气泡变长,通道内气泡数量减少,使总ΔPcaps减小,液弹区域总长度增加,使ΔPnb增大,总之,二者作用相互抵消。当通道壁面疏水时,ΔPcaps开始包含ΔPMCL,随气−液两相流速增加,θA减小,θR增大,ΔPMCL变化较大,此时,与亲水通道相比,疏水通道内的总压降ΔPcaps增加幅度更大。

图21 四种微通道内的压力降变化规律Fig.21 The variation of pressure drop in four microchannels

3 结 论

本文采用等离子体表面接枝技术对PMMA 进行了表面改性,得到四种不同接触角的微通道,研究了壁面浸润性对微通道内流型、气泡长度和压降的影响,得到以下结论。

(1)用SBMA 作为单体接枝到通道表面,可以得到10°和40°两种稳定的微通道;用FAS−C8 作为单体接枝到通道表面,可以得到110°微通道。最终改性效果好,性能稳定,可以在保留材料本身透明、易加工等优点的基础上,简便地控制通道表面的亲疏水性。

(2)疏水通道内更易形成并行流,亲水通道更易形成环状流,亲水通道内的弹状流范围更大,且亲/疏水通道内的弹状流气泡长度有明显区别。

(3)通道越亲水,气泡截断后残留在主通道内的气体越少,膨胀阶段越长;通道越疏水,液体挤压气泡颈部的速度越慢,挤压阶段越长。据此建立了与材料表面水接触角相关的气泡尺寸预测关联式,与Garstecki经典预测关联式相比,预测精度更高。

(4)在壁面亲水的情况下(θ<90°),接触角越大,液膜越薄,滑移效果越明显,压降越小。在疏水的情况下(θ>90°),三相接触线的存在会增加流动的阻力,导致压降增加。