某高原铁路应急热备救援设施设置标准研究

2022-04-24侯小祥

侯小祥

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安 710043)

1 概述

新建某高原铁路位于青藏高原及其边缘地带,穿越横断山、念青唐古拉山等山脉。沿线山高谷深,气候恶劣多变,社会配套资源薄弱,车站设置条件差,平均站间距约40 km,最高海拔在4 000 m以上,桥隧比为93.0%,最长隧道约42.5 km(易贡隧道),线路最大坡度为30‰[1]。

近年来,我国在铁路应急救援机制研究[2-3]、应急救援预案研究[4]等方面取得了一定成果,从应急救援顶层设计、快速应急救援响应流程、装备利用等方面总结了国内外的相关经验[5]。该铁路拟运行动车组、普速客车和货物列车,应急热备内燃机车及应急热备动车组作为国内目前高速铁路常用的热备救援方式,在该铁路设置标准无相关规范及成熟经验作为依据。为此,需根据该铁路条件进行分析,提出适用于该铁路条件的应急热备机车及动车组设施设置标准。

2 应急热备救援相关规定及现状

2.1 救援基地及救援列车

《铁路救援列车管理办法》要求各铁路局所在地的救援列车设为救援列车基地,形成以全路18个救援列车基地为中心,辐射各救援列车的全路救援网络。救援列车主要用于处理行车事故,起复机车车辆,清除线路障碍,尽快开通线路以恢复行车。

2.2 高速铁路应急热备内燃机车

高速铁路应急热备内燃机车救援半径为100 km[6]。原中国铁路总公司为加强高速铁路的应急能力基础建设,保证动车组列车被迫停车后处置及时发布了高速铁路应急热备内燃机车管理办法。办法适用于200 km/h及以上铁路和200 km/h以下仅运行动车组列车的线路。200 km/h以下同时运行动车组列车和普速列车的线路是否设置应急热备内燃机车未做明确规定。

当高速铁路动车组由于外部原因(如接触网故障、区间供电故障)或动车组自身原因停车(如运行途中自动降弓、自身故障无法运行、落入无电区),无法继续自走行时,出动应急热备内燃机车,将列车牵引至有电区或牵引回段。高速铁路应急热备内燃机车管理办法规定应急热备内燃机车的救援半径,原则上100 km左右,最长不超过150 km。应急热备内燃机车接到出动命令后,须保证在15 min内从热备地点驶出,执行应急救援任务。应急热备内燃机车出动流程如图1所示。

图1 应急热备内燃机车出动流程

2.3 应急热备动车组

应急热备动车组是指高速铁路上运营动车组发生故障无法继续运行时,技术状态良好,整备完成,具备随时投入运营条件,机务、车辆、客运、保洁等乘务人员在指定地点待令的动车组[7]。根据《高速铁路技术管理规程》,热备动车组救援包括动车组互救方式,以及热备动车组换乘故障动车组旅客作业方式[8]。

目前全路范围内热备动车组均由铁路总公司统一调配和部署。现状全路在15个路局共23处地点部署了热备动车组。热备动车组均布置在枢纽型车站或有大量始发终到动车组的车站。

2.4 现状高速铁路应急热备救援模式

西成高铁秦岭山区隧道群采用了25‰的大坡度,且大坡道持续段落长达46 km,在国内山区高标准现代化铁路建设中尚属首次。项目列车救援采用了综合救援模式:利用西安机务段既有救援起重机救援,主要用于及时起复脱轨、倾覆的列车,并清除线路故障;在鄠邑、汉中站(站间距197 km)配置了应急救援热备内燃机车(HXN5,各2台),用于在出现局部外部电源或接触网故障等因素造成列车中途停车情况救援;在阿房宫站配置了应急热备动车组1列,用于运行列车的操控系统、制动系统发生故障,电气线路故障等无法自主行车时由热备动车组将事故动车组牵引至邻近车站或运用所,恢复线路行车。

3 应急救援热备机车设施设置标准研究

该高原铁路运营后需应急救援热备机车救援出动的工况为:出现局部外部电源或接触网故障等因素造成断电列车中途停车、旅客列车空调失效的情况;自轮运转设备出现故障的情况,如:制动失效、走行部故障、列车碰撞异物等事故列车无法继续运行时将故障列车牵引至相邻站段;还可对发生行车事故机车、车辆或动车组起复、清障提供牵引动力。

3.1 救援热备机车台数计算

适应该铁路特点的移动装备尚处于研究开发阶段,暂基于现有的装备制造水平条件下可选用交流传动主流车型HXN3或HXN5型计算机车台数。

(1)采用HXN3或HXN5型热备内燃机车救援动车组

结合目前动车组参数,暂按复兴号动车CR400AF考虑,编组为8M8T,计算质量940 t,总长418 m。

①上坡牵引工况,在30‰的上坡道,受内燃机车牵引力限制,不同热备机车台数满足计算速度的最大牵引质量见表1。

表1 受机车牵引力限制的牵引质量

由表1可知,采用1台HXN3或HXN5型热备机车即可满足动车组上坡牵引要求。

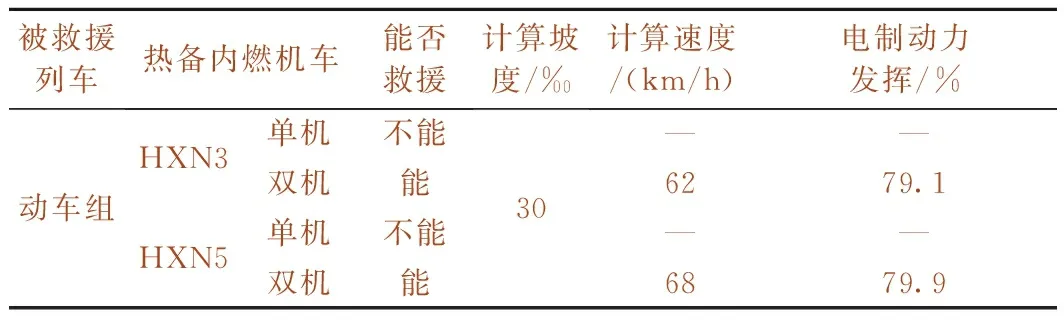

②下坡制动工况,受热备机车电阻制动力限制,救援1列制动故障动车组时,不同热备机车台数满足下坡制动要求的限制坡度见表2。

表2 满足下坡制动要求的限制坡度

由表2可见,在30‰的下坡道,满足下坡电阻制动要求,救援动车组至少需要双机,速度可达到62 km/h,电制动力发挥系数在80%以内。

(2)采用HXN3或HXN5型热备内燃机车救援客、货列车

该铁路普速客车采用HXD1D双机牵引,车辆采用25型客车,编组18辆,牵引质量999 t,列车总质量1 251 t;普通货物列车采用HXD2双机牵引,牵引质量2 000 t。经牵引制动工况计算,采用HXN3或HXN5型内燃机车救援,救援普速客车至少需要双机;救援货物列车至少需要3台机车。

鉴于应急救援工况主要针对旅客列车,救援热备机车台数按双机考虑。需救援货物列车时考虑两端热备机车同时出动,采用四机前拉后推的方式救援。

3.2 救援时效分析

针对困难条件下的时效分析:该铁路全线最长区段(隧道)内发生需热备机车出动救援的情况下热备机车出动至抵达现场,连挂机车后回送至相邻车站的理论时间。

该铁路最大站间距57.6 km,该区间救援为全线最不利救援情况。考虑不同种类列车的救援时间,基础条件按最不利情况考虑:即故障列车在波密站出站端第一个供电单元发生故障,且后方追踪一列正常运行列车至同一供电单元,按故障列车运行至通麦站考虑,救援内燃机车由通麦运行至故障点之前,需等待故障列车前方(至通麦方向)列车出清波密至通麦区间。

(1)救援动车组列车

按最不利情况考虑,事故点距离通麦车站约50 km,前方列车(动车)出清波密至通麦区间时间为11 min,热备机车到达时间42 min,连挂时间30 min,连挂后运行至通麦车站的时间55 min,合计138 min,即2.3 h,考虑救援热备机车出动准备时间(15 min)后为142 min。

(2)救援普速旅客列车

按最不利情况考虑,事故点距离通麦车站约50 km,前方列车(普速旅客列车)出清波密至通麦区间时间为20 min,热备机车到达时间42 min,连挂时间30 min,连挂后运行至通麦车站的时间68 min,合计160 min,即2.7 h。

(3)救援货物列车

按最不利情况考虑,事故点距离通麦车站约50 km,前方列车(货车)出清波密至通麦区间时间为35 min,热备机车到达时间42 min,连挂时间30 min,连挂后运行至通麦车站的时间86 min,合计193 min,即3.2 h。

3.3 急救援热备机车救援场景

(1)接触网故障救援场景

接触网出现故障断电时,由供电段组织就近接触网工区进行抢修,故障停电区段内有重点列车运行时,首先使接触网脱离接地,出动应急热备救援机车牵引故障停电区段内列车至有电区,再对故障地点进行恢复,恢复送电。

(2)机车车辆、动车组等移动装备运行故障救援场景

列车制动失效工况下,无法保证列车运行安全,需出动救援。根据区段内列车运行情况、距离机务段(折返段)远近、应急热备救援机车设施远近确定使用热备机车或区段内的电力机车担当救援。在救援地点有分相区时,须应急热备救援机车救援[9]。

列车轴温报警(热轴)或走行部故障无法继续运行时,需出动救援。由最近的救援队对故障车轴(转向架)采用应急抢修悬轮装置或救援抬轮器隔离,隔离后可继续运行的列车降速运行至相邻车站(运用所、机务段或车辆段)处理故障;隔离后无法自运行的列车由临近区段的电力机车或应急热备救援机车牵引回送。列车发生火灾、爆炸,列车碰撞异物无法运行时,救援方式参照列车制动失效工况执行。

3.4 热备机车选型建议

该铁路地理位置大部分地处高原山区,空气稀薄,隧道约占线路总长度的83%,全线10 km以上的隧道约占隧道总长的86.67%。长大隧道内通风距离长、通风条件差,采用内燃机车进行救援,可能导致救援过程中有毒废气在隧道内堆积,容易引发旅客或救援人员中毒、窒息等次生事故[10]。故该铁路不宜采用内燃机车作为主要牵引动力。

随着技术发展进步,建议研制新型的适用于该铁路的新型混合能源热备机车[11-12],采用电力、柴油机、动力电池三动力源[13]。接触网有电区段采用电力牵引,无电区段以柴油机为动力从热备点抵达救援点,救援点作业任务由动力电池供电完成,保障旅客及救援人员安全。

3.5 应急救援热备机车存放设施设置

《高速铁路应急热备内燃机车管理办法》规定,应急救援热备机车的救援半径,原则上100 km左右,最长不超过150 km。该铁路为客货共线铁路,同时开行动车组、普速客车及货物列车,运营模式比高速铁路复杂,发生事故时存在需应急热备机车救援的需求。该铁路沿线隧道比极高,救援现场大多数情况也会发生在隧道内,长时间被困隧道内易造成乘客恐慌、情绪紧张,空调失效等故障更为广大旅客所不能忍受[14],故救援时间应越短越好。

中国标准动车组暂行技术条件动车组蓄电池技术参数和性能,紧急情况下向重要负载供电,应急通风至少应大于90 min,其余应急用电至少应维持2 h(蓄电池应急用电量含应急照明、列车无线装置、广播装置、尾灯、应急通风/供氧用电量)[15]。因此,至少要保证90 min内应急救援热备机车应完成出动准备、运行到达现场、连挂列车作业,考虑应急救援热备机车出动准备时间15 min,连挂作业时间30 min,剩余机车运行到达现场的时间为45 min。据此计算向上坡方向,救援机车配置点距事故列车地点不超过70 km;下坡方向,救援机车配置点距事故列车地点不超过50 km。考虑到全线长大区间内有多列车同时运行的情况,实际救援过程中还需热备机车出动方向区间列车出清区间。因此,需结合全线综合工区及综合车间的设置情况设置应急救援热备机车布点,按半径50~70 km考虑。

4 热备动车组设施设置标准研究

4.1 热备动车组救援方式及场景分析

4.1.1 热备动车组救援方式

由于不同型号动车组的车钩的结构及形式不同,因此不同车型动车组连接时需要加装过渡车钩。充分考虑救援时效,本次按现有成熟的同型动车组互救方式分析救援工况。

以CR400AF、CRH380A、CRH380B型为热备动车组和故障动车组为例,不同列车技术参数见表3。

表3 热备动车组与故障动车组连挂技术参数

(1)上坡牵引工况

在30‰的上坡道,受动车组牵引力限制,不同计算速度、不同车型在30‰坡度下满足的牵引质量见表4。

表4 不同动车组受牵引力限制的牵引质量

由表4可见,采用以上各型热备动车组,即使计算速度减少至20 km/h,在30‰上坡道牵引质量仍不能满足要求。

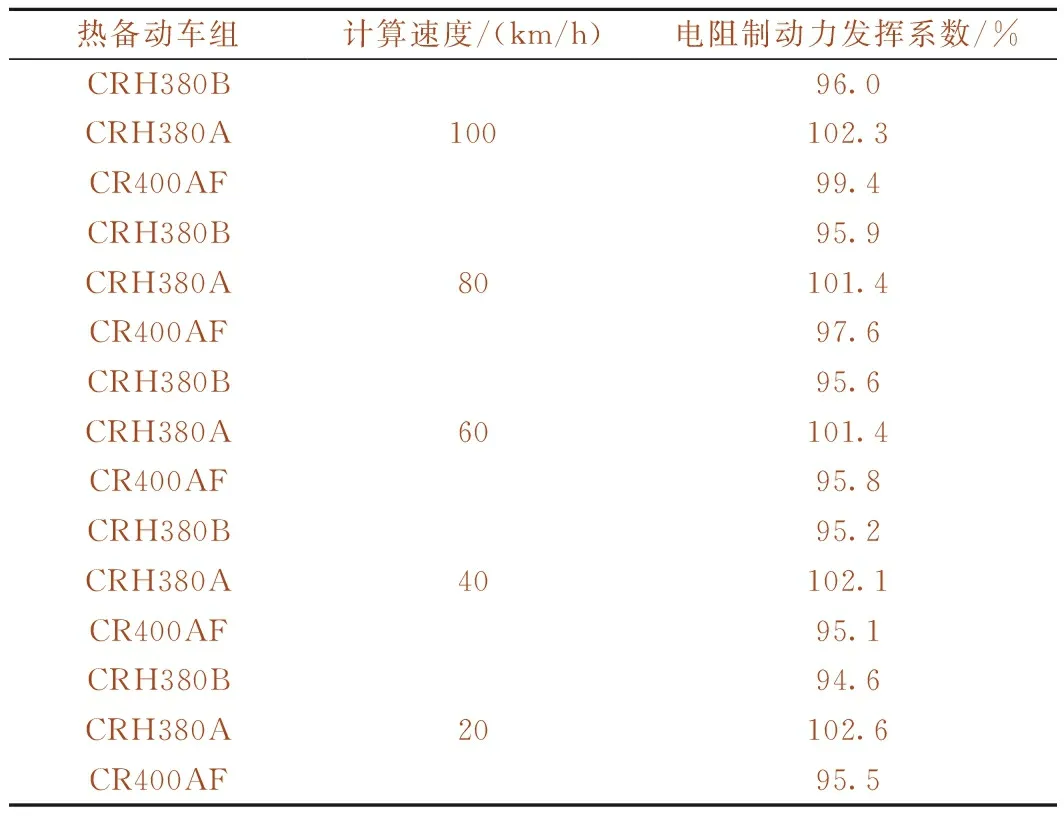

(2)下坡制动工况

受热备动车组电阻制动力限制,不同计算速度、不同车型在30‰坡度下满足下坡制动要求的电阻制动力发挥系数见表5。

表5 满足下坡制动要求的限制坡度

由表5可见,在30‰的下坡道,采用以上各型热备动车组救援故障动车组,即使计算速度减少至20 km/h,CRH380B、CR400AF电阻制动力发挥系数均在90%以上,CRH380A电阻制动力发挥系数均在100%以上,不能满足下坡制动要求。

故采用CR400AF、CRH380A、CRH380B型热备动车组救援故障动车组,不能满足上坡牵引和下坡制动要求,现有动车组在该铁路线路条件下不具备互救条件。如需满足动车组互救工况,需研发适应该铁路特点的大功率动车组。

4.1.2 热备动车组救援场景

该铁路沿线隧道内救援站按照约20 km布局[16],结沿线区间、车站具体情况,根据事故列车可能停放位置,热备动车组救援场景的换乘方式包括车站及救援站换乘,隧道、非隧道区间换乘[17]。

(1)非隧道区间换乘

事故列车原地停留不在移动,出动热备动车组经邻线到达救援目的地,尽可能与事故列车采取对位方式换乘旅客,换乘示例见图2。

图2 区间对位方式换乘旅客

(2)车站(救援站)换乘

事故列车至车站(救援站)内停车等待救援,或者优先由热备机车牵引事故列车至车站(救援站)等待救援。出动的热备动车组到达车站(救援站)换乘旅客[18]。

(3)隧道换乘

事故列车停留于隧道内,热备动车组至隧道横洞处或者隧道内救援站换乘旅客。

4.2 旅客列车救援时效分析

根据《铁路技术管理规程》以及有关路局热备动车组管理办法,动车组发生故障(列车制动失效,轴温报警、走行部故障、空调失效等)无法及时修复继续运行时,或者供电系统发生故障以及火灾、爆炸、列车碰撞异物、自然灾害等导致动车组停车无法继续运行时,为保障旅客生命安全,考虑出动热备动车组换乘旅客。

根据该铁路旅客列车开行方案,林芝、昌都、新都桥、雅安均有始发终到动车组列车,结合线路运行长度及动车组热备模式测算在始发终到动车组列车车站设置热备动车组的时效。昌都至林芝运营长度约375 km,昌都、林芝距该段事故列车地点最长救援距离约为187.5 km;昌都至新都桥运营长度约424 km,昌都、新都桥距该段事故列车地点最长救援距离约为212 km。经模拟牵引计算,采用CRH380B动车组救援时,林芝、昌都距事故列车地点最长救援时间约69 min,昌都、新都桥距事故列车救援时间最长救援时间约79 min。

因此,以现行动车组蓄电池应急通风至少大于90 min为基础,为满足昌都至林芝、昌都至新都桥之间事故列车应急救援的时效要求,在林芝、昌都、新都桥配置热备动车组基本满足需求。

4.3 热备动车组布点

适应该铁路线路特征,为提高事故列车救援效率,节省救援时间,旅客列车救援推荐采用热备动车组救援方案,实现快速出动、及时抵达救援点换乘旅客至安全站点或行车目的地,达到保障旅客生命安全的目标。按照现行动车组蓄电池供电应急通风时间为基础,雅安、昌都、林芝设置热备动车组,与成都枢纽内的热备动车组共同承担该铁路的救援任务,理论上救援时效可基本满足需求。但该铁路特殊的地理及气候环境影响因素,以及长大坡道、高桥长隧等复杂工程条件,实施救援难度增加,引起救援附加时间相应增加,因此还需进一步研究提升动车组性能,加大蓄电池容量以提高应急通风及辅助供电时间。此外,建议该铁路动车组选用混合动力型动车组[19],具备应急自走行系统(我国首次在京张高铁智能型动车组上使用了应急自走行技术)[20],在接触网无电情况下动车组可自上坡运行至坡底,为事故列车救援争取更有利的条件。

5 结论

根据该铁路特点及目前成熟装备参数计算,该铁路应急热备机车布点按半径50~70 km双机考虑,热备机车选型考虑研发新型混合能源机车保证长大隧道内救援安全性。在林芝、昌都、新都桥配置热备动车组,与成都枢纽热备动车组共同承担该铁路的热备动车组救援任务。此外,建议研发适应该铁路特点具备应急自走行系统的大功率动车组,实现动车组互救及提高应急通风时长。

研究结论可支撑该铁路的建设实施,同时为其他类似高海拔地区长大坡道、长隧铁路的应急热备救援设施设计提供参考和借鉴。