回顾与反思,促进深度学习的利器

2022-04-24郑俊智

郑俊智

(福建省厦门市海沧区霞阳小学 福建 厦门 361000)

古今中外不少大家都推崇反思的重要性:荷兰著名数学家费赖登塔尔教授指出:“反思是数学思维活动的核心和动力”,在《数学新课程标准》中更是明确指出“要使学生形成反思的意识和能力”。而人教版小学数学教材中“解决问题”的最后一个环节是就是“回顾与反思”,它在整节课所占的比重虽不大,但是却起到画龙点睛的作用。而对于时下流行的深度学习的理念,学者何玲、黎家厚认为,教学中的深度学习是指学习者能将新知识和思想融入原有的认知结构中,在众多思想中进行联系,并将已有的知识迁移到新的情境中。这种学习方法注重的是学生对新知识进行批判性地分析,将新旧知识进行联系,是一种有思维深度的学习方法。“回顾与反思”环节恰恰契合了深度学习的理论要求,它既梳理整合前后知识,又培养学生运用多样方法进行反思,让学生经历解决问题的过程,对培养学生的发散思维,构筑完整的“解决问题”模型有着不可或缺的作用。然而,我们的课堂上却时常忽略了这个环节的巨大价值,主要体现在以下两个方面:

(1)只关注检验的结果,忽视反思的过程。不少教师在“回顾与反思”环节中经常强调的是检验的结果是否有误,殊不知检验只是这个环节其中的一个目的,而反思才是引导学生建立解决某一类问题的一般方法,梳理数学思想,构建问题模型的关键,回顾与反思不应仅仅与验算划上等号。

(2)只关注检验的速度,忽视方法的多样性。很多教师舍不得在这一环节花费太多时间,所以往往选择单一、机械的检验方法,比如把算式重头到尾再重新计算一遍,或者把得数当成已知数,代入题目当中,按照题目的意思倒着计算,看结果是不是符合题目的已知条件。渐渐地,学生只会套用这样的检验模式,“回顾与反思”在学生眼中俨然成为一种枯燥的、可有可无的过场。

这些情况我们常常忽视了,但是细究起来,回顾与反思却是每节课必备的环节,如果利用得好,知识的脉络会在学生脑海中清晰地再现,对新课部分掌握的不是很到位的孩子还能再经历一次知识梳理和回顾,无疑能提高知识的接受程度和作业的正确率,达到深度学习的良好效果。那么,教师该如何转变才能发挥“回顾与反思”对深度学习的重要作用呢?笔者尝试从以下几个方面进行转变:

1.回顾过程,聚焦数学本质,促进深度理解

当一节新课接近尾声的时候,回顾整个新课的知识脉络,常常会发现,《解决问题》这一课与本单元的知识体系是一脉相承的,它是本单元所承载的数学本质的延伸和运用,并非独立的知识点,如果教师能在课末组织学生将一节课的探究过程进行梳理和回顾,着重聚焦本单元所要渗透的数学本质,势必引发学生对《解决问题》的所蕴含数学思想的深刻理解。

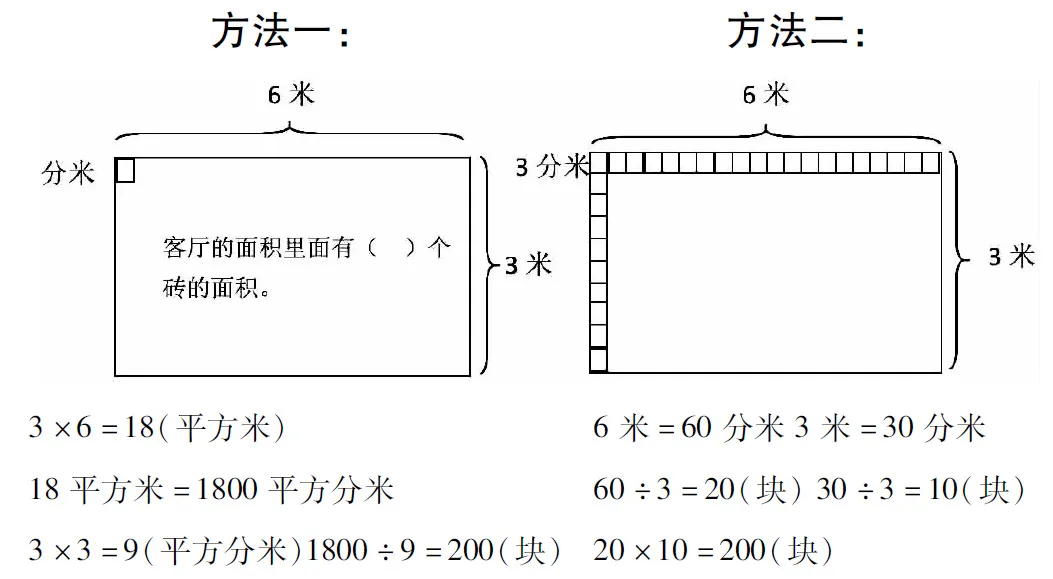

以人教版三年级下册第五单元《面积》的解决问题《铺砖问题》为例:“正方形地砖的边长是3分米,客厅的长是6米,宽是3米。铺客厅地面一共要用多少块地砖?”这道题涉及到两种方法:

方法一是分别计算出一块砖的面积和客厅的面积,再用客厅的面积除以砖的面积,求出客厅的面积里面含有几块砖的面积,计算得出需要200块地砖。方法二是分别求出客厅的长和宽分别能铺出几块砖,再把两个数据相乘。在回顾与反思环节,老师引导学生跟着教材的建议进行检验:“9×200=1800(平方分米),1800平方分米=18平方米,正好与客厅的面积相等,解答正确。”此时,教师若能进一步梳理铺砖问题的过程则比检验来得更有意义,可以把这节课的过程和《长方体、正方体面积的计算》进行类比,引导学生发现原来铺砖问题的本质和长方体、正方体的面积的探索过程类似,都是求有几个这样的面积单位,所不同的是这里是把一块砖看成面积单位。为什么我们求面积的时候不用再除以面积单位呢,因为常见面积单位对应的值是1,比如长5米,宽4米的长方形面积是5×4=20(平方米),20再除以1就显得画蛇添足了。而方法二就和长方形面积的推导过程十分相似了,先求出一列的面积单位数量,再求出一行面积单位的数量,再把两者相乘。

通过这样的类比和梳理,把前后知识点融会贯通,找到原本知识的生长点和联系点,利用旧知解决新知。在这过程中,学生发现课与课之间的联系并不是完全割裂的,而是“连筋带骨”的,并学会了举一反三,灵活应用,对方法掌握更为透彻,对本质的认识更为深刻。

2.反思方法,感受多元策略,引发深度思考

方法多样化一直是数学课程推崇的,它能帮助孩子打开思路,体现的是孩子们对同一个问题的不同理解水平。在新授课的环节,我们常常鼓励孩子在探究中采用不同的解决方法,但是反思检验的环节花的力气并不多,常常是一笔带过。最常使用的检验方法就是将计算结果代入题目当中看能否反推出题目的已知条件,一提到检验,孩子们脑海里呈现的大都是这种方法,这样的思维定势限制了学生思维的发散,其实如果在反思检验的环节,教师也能尊重孩子的不同思维水平,鼓励方法的多样化,在对比与优化中感受多元的策略,那么孩子的思路就会进一步打开,反思就不止停留在浅层上,从而引发更深度的思考。

以三年级下册第三单元《测量》例9《乘船问题》为例,题目是这样的:下面两辆车可以用来运煤。如果每次运煤的车都装满,怎样安排能恰好运完8吨煤?(题目已知蓝卡车载质量2吨,红卡车载质量是3吨)。教师引导学生利用列表法得出最后的结果:

派车方案2吨3吨运煤吨数①4次0次8吨②3次1次9吨③2次2次10吨④1次2次8吨⑤0次3次9吨

为了验证结果的正误,一般会采用如下检验的方法:

方法一:4×2=8(吨),2×1+3×2=8(吨),证明方案①和方案④正确。然而,这并不是唯一的方法,教师还可以引导学生从其他角度入手检验,如:

方法二:画图检验。用1个圆圈代表1吨煤,画出10个圆圈即10吨煤,根据方案①,每2吨圈一圈,圈4次刚好圈完,方案①得证。再根据方案④,每2吨圈1圈,圈1次,再每3吨圈一圈,圈2次,也正好圈完,方案④得证。

方法三:“除法”检验。假设全部用蓝卡车运输,8÷2=4(次),需要运4次,验证了方案①;假设用红卡车运输,8÷3=2(次)……2(吨),说明红卡车需要运2次,还剩2吨,正好用蓝卡车运输1次,验证了方案④。

通过对比,我们发现:与方法一不同的是,方法二用画一画的方法进行验证,数形结合进行回顾与反思;方法三则逆向思考,用载货的结果与卡车运载量的关系入手进行倒推。由此可见,老师给予学生反思的空间就能看到具有个性化的方法,打开学生思维的大门,久而久之,学生对这一环节的兴趣逐步提升,不断迸发出创新的想法。只有教师意识到回顾与反思环节在培养学生思维中的重要地位,才能尊重多样的检验方法,给学生的“验”留出思考的时间和空间,鼓励学生大胆思考,自信表达,真正给学生的思维活动续航。

3.建构模型,归纳总结,发展高阶思维

回顾与反思是解决问题中必不可少的环节,但由于课堂时间有限,不少时候教师会把它挪到练习以后,甚至忽略这个过程。听课时,我们经常看到这样模式化处理方式:这节课你学会了什么?学生往往照着板书再念一遍,板书念完了,课也就结束了。这样就导致当课程结束的时候,学生对知识的理解停留在碎片化的认识上,不深刻不透彻,难以形成完整的知识体系和数学模型。如果教师能在这个环节引导学生通过小组合作的形式利用思维导图等有效的方式归纳总结,就能帮助学生抽象出例题背后的数学模型,当数学模型在学生脑海里建构完成后,再利用这个模型举一反三,在这过程中逐步培养学生问题解决、团队协作、获取隐性知识的能力,从而有效地发展学生的高阶思维。

以三年级上册第五单元《倍的认识》例题3《求一个数的几倍是多少》为例:“军棋的价钱是8元,象棋的价钱是军棋的4倍,象棋的价钱是多少元?”教学中教师引导学生利用画图的方法理解求象棋的价钱,就是求4个8是多少,得出算式:8×4=32(元)。回顾与反思的环节,教材给出一个提示:“32元是8元的4倍吗?”很明显教材侧重于检验结果的正误。教师们会引导学生采用上一节课求倍数的知识,利用除法反证乘法,求出32正好是8的4倍。但是,如果把例题3《求一个数的几倍是多少》和例题2《求一个数是另一个数的几倍》用画图的方式放在一起,对比发现,两者其实就是乘法和除法的数学模型。

先看例题2:求擦座椅的人数是扫地的几倍,就相当于求12里面有几个4,即除法模型的其中一种:把一个数每几个分成一份,可以分成几份。因此求A是B的几倍,本质上就是求把A每B个分成一份,可以分成几份,可以用A÷B来计算。

再看例题3:已知军棋价钱是8元,象棋价钱是军棋的4倍,求象棋的价钱,就是求4个8元是多少?这即是乘法的数学模型:求几个几相加是多少。因此,如果进一步引伸,求A的B倍是多少,就是求B个A相加是多少,可以用A×B来计算。

如果在回顾与反思的环节中先将这两个例题进行对比,进而追问引发学生思考:“比较例2和例3,为什么例2要用除法,例3要用乘法?”通过小组讨论、生生对话的形式,围绕核心的问题进行辨析,从而提炼出两者本质上的数学模型,学生很容易就能理解这部分内容既是新知又是旧知,将新旧知识打通,形成新的知识结构,学生对数学模型理解得越深刻,就越不容易出现在倍数问题中常见的乘除法混淆的现象,这比单纯的检验结果更有意义。

综上所述,回顾与反思不仅不会拖累深度学习的进度,还是促进深度学习的重要利器,它不仅紧扣了深度学习的思想,也为单元的整体知识建构提供了平台。同理,数学模型的建构不仅是新课探究环节所追崇的,回顾与反思同样能够实现这一教学理想。若在这一环节能引导学生跳出例题看本质,从例题中抽象出数学模型,实现知识点的自然迁移,知识体系的充盈就不在话下。转变思想,“回顾与反思”就是提升课堂效率和质量的倍增器,在回顾中巩固,在反思中提升。长期的坚持更会使学生练就一副火眼金睛,“看山不是山,看水不是水”,看待新知都似曾相识,难点自然迎刃而解。回顾与反思,应该成为课堂上又一熠熠生辉的亮点,它为我们构筑一个生机盎然的深度学习的课堂生态。