浅析新疆发现的鸡形纹样文物及其文化溯源

2022-04-23孙维国

□孙维国

鸡首铜簪(春秋战国)布尔津县也拉曼墓群出土

鸡作为“六畜”和“十二生肖”之一,素有“夜烛”“长鸣都尉”的美称,常被视为吉祥辟邪的化身,在博大精深的中华文化中具有非常重要的地位。考古发现表明,河北武安县磁山遗址和河南新郑裴李岗遗址中曾出土的鸡骨,以及湖北天门邓家湾遗址出土的新石器时代的陶鸡等,都说明我国养鸡的历史相当悠久,人们早在距今约8000 年左右就已开始养鸡。随着生产力的发展,鸡逐渐走进了人们的日常生活,并形成内容丰富、形式多样的鸡文化,成为中华传统文化的重要组成部分。

鸡文化的形成和发展

从野鸡到家鸡,鸡为人们最早驯服的家禽之一。鸡在我国古代先民的日常生活和传统文化中有着不容忽视的作用,养鸡食肉自不必说,其还承担着鸡鸣报晓、鸡牲祭祀、鸡血盟誓、鸡毛信使、鸡羽服饰、鸡骨占卜等作用。此外,古人还认为鸡作为主管日出的“阳鸟”,是可以用来祛鬼、禳灾、辟邪的灵禽。《山海经》中就有多处用鸡来辟邪的记载。南朝梁代宗懔撰写的一部记载荆楚岁时习俗的著作《荆楚岁时记》中也有记载:“正月一日,三元之日,鸡鸣而起,先于庭中爆竹,贴画鸡,或镂五彩及鸡于户上”。“鸡”与“吉”谐音,在人们心中,鸡代表着吉祥、吉利。时至今日,不少地区的人们仍有春节时在门上或窗上张贴带有鸡形象的剪纸以示吉祥的习俗。

公鸡在中华传统文化中蕴含着黎明、朝气之意。《诗经》云:“鸡既鸣矣,朝既盈矣”“东方明矣,朝既昌矣”。《说文》:“鸡,知时畜也”。正是基于鸡能够知时守时的缘故,《周礼·春官》有“大宗伯之职,以禽作六挚以等诸臣,工商执鸡”的记载。《韩诗外传》说鸡是“五德之禽”:“夫首戴冠者,文也。足傅距者,武也。敌在前敢斗者,勇也。得食相告者,仁也。守夜不失时者,信也。”这就是说,头戴冠是有文采的表现;脚有利爪是孔武的表现;敢于与敌人斗争是勇敢的表现;得到食物呼唤伙伴一起来吃是仁义的表现;夜晚打更而准点报时是有信用的表现。中国古代先民还将太阳称为三足乌、金鸟、天鸡等,认为报晓的鸡是人间光明的使者。公鸡在晨曦即将出现于东方之际打鸣报晓,人们便开始新的一天的工作和生活。《淮南子》:“日中有踆乌,而月中有蟾蜍”。踆乌又称日乌、金乌等。1971 年,湖南长沙马王堆一号汉墓出土了一幅彩绘T 形帛画,其上方绘有一只黑乌的红日和口衔流云的蟾蜍。新疆汉晋时期墓葬出土的彩棺和阿斯塔那晋唐墓葬出土的伏羲女娲图绢画上,也有彩绘象征太阳的金乌和象征月亮的蟾蜍,这应该是中原日月崇拜习俗在西域的流传延续。

鸡形骨饰件(汉)温宿县包孜东墓地出土

鸡首陶壶 吐鲁番市采坎墓出土

新疆考古发现的鸡形象文物

目前为止,新疆考古发现最早的鸡形象文物当属2011 年4—6 月在布尔津县博拉提三号墓地一区6 号墓出土的一件鸡首铜簪。这枚铜簪的时代为春秋战国时期,通长约17.7 厘米,片状纹饰长约6.5 厘米。圆柱形铜条制成,在顶部有片状饰件,饰件上部为直立的鸡形图案,阴线刻有羽毛及尾部,鸡形纹饰下有圆锥状饰件,饰件上阴线刻有纹饰。据发掘者认为,这件铜簪在簪体上与伊犁特克斯县叶什克列克1 号墓和7 号墓出土的器物形制比较接近,也可能是禽鸟捉兔的形象。

温宿县包孜东墓地共发现三件汉代的环座骨饰,均有一扁环座,上部分别是鸡形、心形和圆形。其中,鸡形骨饰件高2.7、宽1.6、厚0.5 厘米,上端雕刻一只鸡,鸡头上的眼睛、嘴和身上的羽毛等雕刻得清晰可见,下端是环形座。

鸡首壶又称鸡头壶,是以鸡头作为壶嘴的器物,在晋唐时期的陶瓷器中极为常见,器型因时代不同而异,基本呈现出壶身和鸡首不断升高的趋势,新疆也发现过这种鸡首壶,虽不见鸡冠,但仍能看出鸡首的造型。1976 年吐鲁番采坎古墓群4 号墓出土的鸡首陶壶,时代为5—6 世纪,高29 厘米、底径8.8 厘米,口部带流稍残。平底鼓腹,细高颈,柱状弓形单耳从肩部跨至口沿,与流相对,形似一只鸡首。周身刻阴线图案,腹部为3 道弦纹夹波浪纹,肩部以母体组成4 组纹饰。和田布扎克彩棺墓出土的一件形制比较接近的单耳带流陶壶,时代为晚唐至五代时期,高34 厘米、口径12 厘米,腹部和把手下方均饰有叶状联珠图案。

庄园生活图壁画(东晋)阿斯塔那墓地

在阿斯塔那墓地的壁画、纺织品中也能找到鸡形象的痕迹。吐鲁番阿斯塔那西区605 号墓东晋时期的《庄园生活图》壁画中,除了墓主人及侍者外,还饲养有马、牛、骆驼、狗和鸡等家畜家禽。该墓地186 号墓出土南北朝时期的绿地对羊对鸡树纹锦,长24 厘米、宽21 厘米。在叶绿色地上,显大红、白和菊黄色。纹样呈横向排列,由两侧向中轴对称布置。现残存了一侧的对羊、灯树、对鸡和小株花树等纹样。纹样以灯树纹为主,树有台座,塔形枝叶,6 只灯分三层布于树叶间。灯树台座两侧是对跪的大角羊,灯树梢和小株花树间有相对的鸡纹。这是以上元灯节火树银花为题的图案花纹,表明这一风俗在这时已出现,到了隋唐时期更为流行。无独有偶,另一件同墓出土相似图案的锦面的中轴线处多一“吉”字。

橙色联珠对鸡纹锦,出自34 号墓,时代为唐代初期。曾用作覆面,保存基本完好,长25.5 厘米,宽17.5厘米。该织锦图案是在红色地上显黄色的对鸡及联珠纹,并用白色为联珠和鸡纹的勾边。现仅残存上下两行联珠对鸡纹,虽都是头戴星月纹装饰,脚踩联珠纹平台的形象,但仍有不同之处。第一行鸡上方的星月纹十分明显,颈后没有飘带,而第二行鸡上方的的星月纹基本连在一起,颈后有一飘带。虽然纹样十分稚嫩、简洁,但其织造技术极为高超。赵丰先生认为,这件织物明显属于波斯锦或粟特锦之类,是用一种只能控制纬向循环却不能控制经向循环的织机来织的。

绿地对鸡对羊灯树纹锦(南北朝)阿斯塔那186号墓出土

中原丧葬用鸡习俗对新疆的影响

丧葬用鸡的习俗在新疆也有体现,比如有陪葬鸡形的枕具、随葬的关于鸡的文献记载以及生肖鸡俑等表现形式,说明中原的鸡文化已在古代新疆地区传播并备受当地各族居民的喜爱。

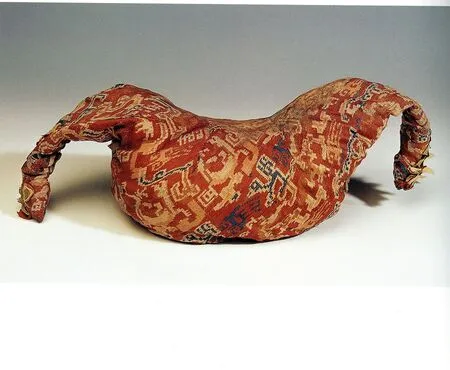

先秦时期的新疆各地墓葬中,枕在死者头下的枕具种类众多,有石块、土坯、毛毡片、木板、羊毛、枯草等,可视为新疆早期枕具的雏形。汉晋墓葬出土的枕具材质更加丰富,有用动物皮、毛布、丝织品等做成口袋状,内填碎皮条、碎毡块、羊毛、植物秸秆、草木灰和粘土等。最有代表性的枕具莫过于鸡鸣枕。

1959 年,和田地区尼雅遗址1 号墓区的东汉墓葬发现了一件“延年益寿大宜子孙”锦鸡鸣枕,当时是枕在死者的头下。这件鸡鸣枕长50 厘米、宽13.5 厘米、高9 厘米,由“延年益寿大宜子孙”锦缝缀而成,中部是鸡身,两端作鸡首相背状,白绢为底、叠放三层圆形红绢片缝制出了圆眼,天青和白两种绢剪出锯齿形的鸡冠。枕芯是植物茎杆。人枕在中间,刚好让两端的鸡头高高翘起。在缝制这件鸡鸣枕的织锦面料上,在绛红色底上除了织有“延年益寿大宜子孙”的汉字外,还以蓝色、白色和棕黄色经线显花,图案以带状和穗状云气纹为骨架,其间插有龙、虎、禽鸟等。此外,尼雅、楼兰等地发现多件采用“延年益寿大宜子孙”锦做成的物品,包括手套、袜子、帽子等。锦面织有“延年益寿大宜子孙”的吉利字样,表现出人们渴望生命延续及对后世子孙美好的祝愿。这些来自中原的带有吉祥语的丝织品可能是中原王朝赏赐给当地首领的物品。2003 年乌鲁木齐市刑警大队移交了一件造型相似的鸡鸣锦枕,其长47 厘米、宽12 厘米、高12 厘米。不同的是,由红色锦缝制,头顶鸡冠,鸡嘴带穗,鸡身内填棉花,时代为汉晋时期。

相同类型的鸡鸣枕,在尉犁县营盘墓地、洛浦县山普拉墓地以及吐鲁番阿斯塔那墓地、巴达木墓地等都曾发现过。营盘墓地出土的鸡鸣枕,长46 厘米、高8 厘米,是由淡黄色对禽对兽兽面纹绮缝缀而成。枕两端下垂,各缝缀四瓣形花叶状红色绢饰。每片叶端饰有一缕丝线,其上各套串一枚珍珠。枕面上织出对禽、对兽、兽面、网格等纹样,有深蓝、褐、草绿、米黄、淡蓝、灰、棕红等绣线颜色。枕面两侧各缝有绢带,系扎在死者前额上。枕芯填充小米。对禽对兽的图案是汉晋时期流行纹样之一。山普拉墓地出土的鸟兽纹锦鸡鸣枕,原呈长椭圆形,通长67 厘米、枕部织锦长25 厘米、宽25 厘米、翼宽8.2 厘米,分为枕的两翼和枕体三部分,鸡头装饰缺失,后被拆开。两翼由白、绿绢缝制,枕体是蓝底鸟兽纹锦,在蓝色底上显桔黄色花纹,有人物、凤、小鸟、狮、龙和兽面等图案。

“延年益寿大宜子孙”锦鸡鸣枕(东汉)民丰县尼雅遗址出土

对禽对兽纹鸡鸣枕(魏晋)营盘墓地出土

鸟兽纹鸡鸣锦枕山普拉墓地出土

鸡鸣枕(东晋)阿斯塔那墓葬出土

吐鲁番阿斯塔那墓地存在按照祖、父、子、孙辈份排列的家族埋葬方式,死者大多安放在墓室的土炕或简易木床上,头枕鸡鸣枕,面部掩巾,眼上盖瞑目,双手握木的丧葬习俗,同河西走廊及中原葬俗有许多相似之处。墓中数量可观的鸡鸣枕与内地的鸡鸣枕极为相似,一端是鸡头,另一端是鸡尾,由不同的纺织品缝制而成,黑线绘出眼睛和羽毛。该墓地除了出土彩绘有双头鸡的纺织物外,还发现了大量晋唐时期的随葬衣物疏文书。据不完全统计,记载“鸡鸣枕”的随葬衣物疏达30 件左右。

此外,新疆还发现了中原较为常见的以鸡为题材的俑塑。阿斯塔那唐墓出土的彩绘鸡首人身泥俑,通高80 厘米。鸡冠略高,状似母鸡。两眼圆睁,直颈,胸微袒露。上身穿绿色交领宽袖长袍,袖口、衣领及下摆都镶卷草纹锦边,双手拱于胸前。下着褐色花长裙,腰间束带,足蹬锦鞋。鸡首、脖颈、胸及双手均绘橘黄色。该俑神态端庄肃穆,穿着典型的中原汉服,形象逼真,具有很强的写实手法。与此同时,还发现体型稍小的鸡俑和鸡头俑。鸡俑出土于216 号墓,通高36 厘米、长54 厘米,头部及右翅缺失,尾部残缺,背部有凸起,无腿,平底。遗憾的是该俑彩绘全部脱落。鸡头俑在38 号墓出土,残高约15 厘米,鸡喙前伸,双眼有神,鸡冠上竖,细线勾勒出鸡的羽毛。此外,该墓地还出土了猪首俑、羊首俑和兔首俑,虽然相关材料至今未公布,但仍不失为我国生肖文化在西域传播的物证。

结语

综上所述,新疆发现随葬鸡形象的实物与文献记载,说明中原鸡崇拜和丧葬用鸡的习俗随丝绸之路传播到了新疆地区,并被当地居民所接受,这是中华传统文化对新疆地区产生深远影响的历史见证之一。