伴侣低头行为与家庭功能的关系: 压力知觉和夫妻关系的链式中介作用

2022-04-23肖淇滨刘梦航

肖淇滨 刘梦航

摘要为探讨伴侣低头行为和家庭功能的关系,以及压力知觉和夫妻关系在二者之间的中介作用,采用问卷法对959名已婚成年人进行调查。结果发现:(1)家庭功能与伴侣低头行为、压力知觉间有显著负相关,与夫妻关系有显著正相关;伴侣低头行为与压力知觉呈显著正相关,与夫妻关系呈显著负相关;(2)压力知觉和夫妻关系在伴侣低头和家庭功能之间起部分中介作用,伴侣低头还能通过影响压力知觉,影响夫妻关系,进而对家庭功能产生影响。研究结果揭示了伴侣低头行为对家庭功能的作用机制,对于家庭功能的营造以及夫妻关系的提升有指导意义。

关键词伴侣低头行为;家庭功能;压力知觉;夫妻关系

分类号B842.2

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2022.02.0051引言

近二十年来,家庭领域的研究越来越重视家庭的整体性和系统性,作为衡量家庭整体运行状况的综合变量——家庭功能日益成为家庭研究领域的热点(Olson, Russell, & Sprenkle, 1983)。Olson认为,家庭功能是家庭系统中家庭成员的情感联系、家庭规则、家庭沟通以及应对外部事件的有效性,他提出的环状模式理论认为家庭亲密度和适应性是家庭功能最重要的两个维度;家庭親密度指家庭成员之间的情感联系,家庭适应性指家庭系统随家庭处境和家庭不同发展阶段出现的问题而相应改变的能力(Olson, 2000)。目前许多研究将家庭功能作为前因变量(范楠楠, 叶宝娟, 倪林英, 杨强, 2020; 王英杰, 李燕, 吴凡, 2021)或者中介变量(刘亮, 刘翠莲, 赵旭东, 2017; 王玉龙, 袁燕, 张家鑫, 2017)进行探究,较少将其作为结果变量来考察,也较少关注哪些因素会对家庭功能产生影响。家庭功能是衡量家庭系统运行状况的重要标志,也是影响家庭成员心理发展的深层变量之一,对家庭功能影响因素进行研究具有重要的理论价值和现实意义(池丽萍, 辛自强, 2001)。

当今社会,智能移动设备(如手机、平板)已经成为我们生活中不可或缺的一部分。智能移动设备为社交生活带来便利的同时,也可能会对关系造成破坏,降低面对面交流的质量(Humphreys, 2005)。伴侣低头行为是指一个人和伴侣在一起时只顾低头玩手机而冷落伴侣的行为(Roberts & David, 2016)。有一项研究对143位处于亲密关系中(已婚或是正处于恋爱中)的女性进行调查,研究结果表示,70%的女性在不同程度上受到伴侣低头行为的困扰(McDaniel & Coyne, 2016)。概念性多元理论模型为伴侣低头行为和家庭功能的关系研究提供了理论支持,该模型阐述了信息通信技术在夫妻和家庭生活中的作用,它认为在家庭中引入信息通讯技术,会对家庭生态环境、家庭结构和家庭过程带来改变(Hertlein, 2012)。已有研究指出,信息技术的使用影响了家庭休闲时间、家庭关系和家庭交流(Williams & Williams, 2005),可能会造成代际冲突(Coyne, Stockdale, Busby, Iverson, & Grant, 2011),也会影响家庭关系的质量(Nie, 2001)。由此,本研究提出假设1:伴侣低头行为负向预测家庭功能。

压力来源和压力事件是重要的环境变量,已婚的成年人要面对来自很多方面的压力,低头行为是一种新的压力源,是一种新的环境压力。压力知觉是指个体感觉到刺激事件和威胁时表现出一系列的身心紧张感和不适感(杨廷忠, 黄汉腾, 2003)。伴侣低头行为本质上是一种社会排斥行为,个体被排斥在亲密关系之外,归属需求受到阻碍(付琳倩, 谢笑春, 雷雳, 王鹏程, 2020),被剥夺了亲密社会关系的个体会体验到更高的压力水平(Cacioppo, Hawkley, & Berntson, 2010)。Agnew(1992)认为,紧张与压力的本质是个体处于与他人的负面关系中,即个体在与他人的关系中,没有获得自己所期待的对待。由此可以推测,伴侣低头行为会导致另一成员更高的压力水平。尽管尚无直接证据说明压力知觉对家庭功能的影响,但是相关理论和实证研究可以为二者之间的关系提供间接依据。根据家庭系统理论,家庭成员在任何子系统中产生的情绪感受与行为模式都会影响其他家庭成员在该系统中的情绪情感或行为模式,进而影响整个家庭系统。个体在面对压力性事件的时候,会产生一种或多种消极情绪(如焦虑、抑郁),这种消极情绪直接导致消极后果,如关系的破裂,也引发一些消极的应对方式,造成不良影响。有一项研究对妻子的抑郁情绪和核心家庭的家庭功能进行调查,结果表明,妻子的抑郁情绪越高,家庭出现功能障碍、婚姻不和甚至破裂的可能性越高(Meadows, McLanahan, & Brooks-Gunn, 2007)。综上,伴侣低头行为对压力知觉有正向作用,而压力知觉又能负向预测家庭功能。基于此,本研究提出假设2:压力知觉在伴侣低头行为和家庭功能之间起中介作用。

夫妻关系是家庭的核心,稳定和健康的夫妻关系被许多人视为幸福的个体和家庭状况良好的基石(Coyne, Stockdale, Busby, Iverson, & Grant, 2011),已有研究指出,夫妻关系会影响家庭系统的运作(Cross, Overall, Low, & Henderson, 2021)。夫妻关系是指“夫妻间的人际关系,即夫妻在交往过程中形成的一种心理关系,包括夫妻沟通、夫妻认知、夫妻情感(陈世民, 张进辅, 向燕辉, 2010)。从夫妻沟通的角度来讲,个体花在电子产品上的时间会取代人们与伴侣有意义的日常交流上的时间(Coyne, Padilla-Walker, Fraser, Fellows, & Day, 2014)。个体处于“低头”状态时,会时常听不到伴侣所说的话,因此需要对方重复所说的内容,或是重新讨论所说的信息,久而久之,对方就会厌倦这种需要反复说话、反复强调的感觉,并且会因为彼此之间交流质量不高而逐渐减少交流;从夫妻认知的角度讲,当伴侣将低头行为当作对关系的拒绝时,夫妻关系的满意度会降低(Roberts & David, 2016);从夫妻情感的角度讲,频繁使用手机的个体,由于其共情水平普遍降低,也就无法体会到被忽视的伴侣的情绪状态(Misra, Cheng, Genevie, & Yuan, 2016),若伴侣是拒绝敏感性高的个体, 则会表现出更强的敌对水平、 嫉妒水平(Baumeister & Leary, 1995)。 夫妻关系是家庭关系的主轴,已有研究指出,夫妻关系会影响家庭的凝聚力和适应性(James & Hunsley, 1995),与共同育儿质量存在显著的正相关关系(McDaniel, Galovan, Cravens, & Drouin, 2018)。其他研究人员也发现,婚姻质量是影响整体家庭能力的重要因素(Sherk, 1998),婚姻质量越高,家庭的亲密度与适应性越好(何筱荷, 侯金芹, 郭菲, 陈祉妍, 2021)。综上,伴侣低头行为对夫妻关系有负向作用,夫妻关系是影响家庭功能的重要因素。基于此,本研究提出假设3:夫妻关系在伴侣低头行为和家庭功能之间起中介作用。

基于上述研究,压力知觉和夫妻关系可能是伴侣低头行为和家庭功能关系之间的两个中介变量。Bodenmann等人(2007)认为,压力可以分为急性压力(如某些重大生活事件)和慢性压力(如关系压力)。被低头是一种慢性日常压力(Bai, Bai, Dan, Lei, & Wang, 2020),慢性压力很容易被人们忽略,但是会对亲密关系产生消极影响,导致夫妻之间相互疏远,慢慢降低关系质量;压力还增加了伴侣之间的负面互动(Neff & Karney, 2009),通过影响伴侣感知到的幸福感而影响夫妻关系(Bodenmann, 1997)。由此,本研究提出假设4:压力知觉和夫妻关系在伴侣低头行为和家庭功能之间存在链式中介作用。

2方法

2.1研究对象

本次研究的对象是已婚的中国成年人,采用方便取样,通过学校班主任向中小学生的家长发放问卷,每个家庭只需填写一份,共发放问卷1052份,回收问卷959份,删除离异家庭问卷、单亲家庭问卷、规律作答、在所选指标上没有作答、答題比例低于10%的问卷,得到有效问卷813份,有效回收率91.16%,其中男性260人,女性553人。在整个样本中,被试年龄在26~57岁之间,平均年龄为38.43±4.65岁,其中女性的平均年龄为37.88岁(SD=4.94),男性的平均年龄为39.60岁(SD=4.76)。

2.2研究工具

2.2.1伴侣低头行为量表

采用Roberts和David(2016)编制的伴侣低头行为量表(Partner Phubbing Scale),共9个题目(如“伴侣和我聊天时,眼睛却在看着手机”),采用李克特5点计分, 1表示“从不”,5 表示“总是”,总分越高,代表伴侣的低头行为越严重。本研究中,验证性因素分析结果发现,该量表模型拟合良好,χ2/df=5.49, CFI=0.94, TLI=0.91, RMSEA=0.07, Cronbach,s α为0.81。

2.2.2压力知觉量表

采用杨廷忠教授(2003)修订的中文版本压力感知量表(Chinese Perceived Stress Scale,CPSS),共14个题目,包含了2个维度:紧张感(7个题目,分别是第1、2、3、8、11、12、14题,如“因一些无法预期的事情发生而感到心烦意乱”);失控感(7个题目,分别是第4、5、6、7、9、10、13题,反向计分,如“感觉无法控制自己生活中重要的事情”)。量表采用李克特5点计分,0表示“从不”,4表示“总是”。所有题目总分越高,表明个体的压力感知水平越高。本研究中,该量表的结构效度良好,χ2/df=6.10, CFI=0.88, TLI=0.86, RMSEA=0.08, Cronbach,s α为0.84。

2.2.3夫妻关系问卷

采用陈世民(2010)编制的夫妻关系问卷(Marital Relationship Questionnaire),共14道题目,包含3个维度,夫妻情感(5个题目,第1~5题,如“我相信我的配偶会对我好,不会做伤害我的事”);夫妻认知(5个题目,第6~10题,如“多数情况下,我都知道配偶的想法”); 夫妻沟通(4个题目,第11~14题,反向计分,如“我觉得没必要经常把我的感受直接告诉配偶,因为他/她应该体会得到”)。采用李克特5点计分,所有题目总分越高,表明夫妻关系越好。本研究中,该量表的结构效度良好,χ2/df=5.12, CFI=0.94, TLI=0.92, RMSEA=0.07, Cronbach,s α为0.80。

2.2.4家庭功能量表

采用Olson等人编制,费立鹏(1991)修订的家庭亲密度和适应量表(Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales, FACES),共30个题目,包含2个维度:家庭亲密度(即各个家庭成员间的情感互通,共16个题目,如“在有难处的时候,家庭成员都会尽力相互支持”);家庭适应性(各个成员根据不同的家庭环境及家庭所处的不同阶段而做出适当改变的能力,共14个题目,如“在我们的家庭中,每个成员都可以随便发表自己的意见”)。量表采用李克特5点计分,1表示“不是”,5表示“总是”,每个维度的分数越高,提示该维度的功能越好;量表总分越高, 表示家庭功能越好。 本研究中, 该量表的结构效度良好, χ2/df=5.10, CFI=0.82, TLI=0.81, RMSEA=0.07, Cronbach,s α为0.91。

2.3统计处理

采用SPSS 26.0进行描述统计、信效度检验、相关分析和共同方法偏差检验;采用SPSS宏程序Process插件进行链式中介效应检验。

3结果

3.1共同方法偏差控制与检验

使用Harman单因子检验法对可能存在的共同方法偏差进行检验,把所有问卷的条目进行未旋转主成分因子分析,结果显示,特征根大于1的因子共29个,其中第一个因子所解释的变异量为14.85%(小于40%),因此没有受到共同方法偏差的严重影响。

3.2各变量间的描述统计和相关分析

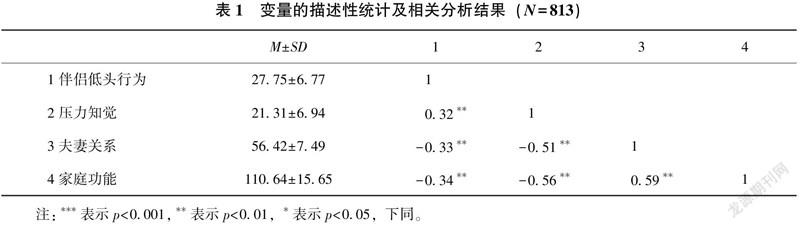

如表1所示,伴侣低头行为与压力知觉存在显著正相关,与夫妻关系和家庭亲密度、适应性存在显著负相关;压力知觉与夫妻关系和家庭亲密度、适应性存在显著负相关;夫妻关系与家庭亲密度、适应性存在显著正相关。

3.3伴侣低头行为与家庭功能:链式中介模型

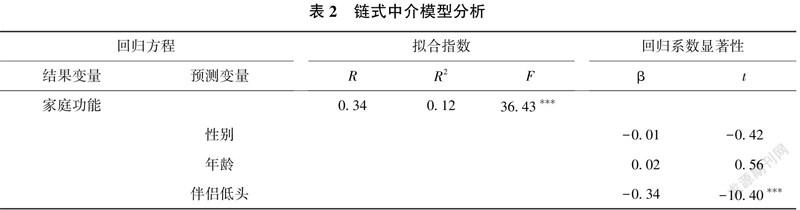

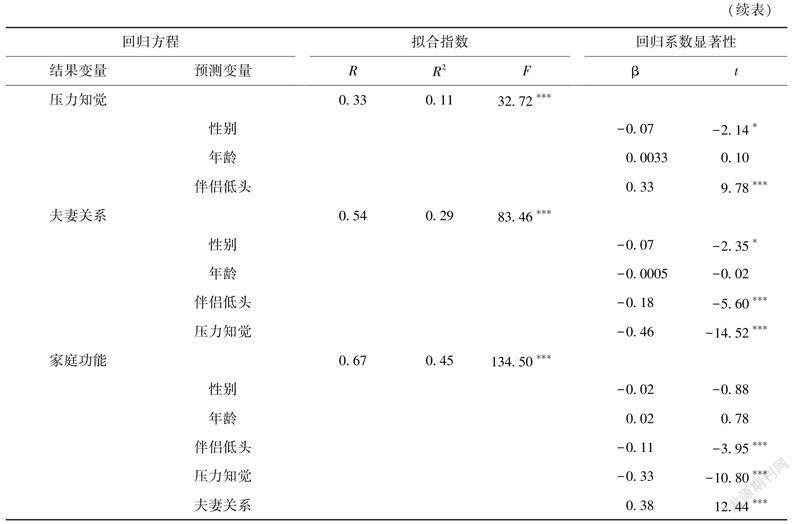

本研究以性别和年龄作为控制变量,采用SPSS宏程序Process插件的Model6,重复抽取样本5000,默认95%置信区间,检验压力知觉和夫妻关系在伴侣低头行为与家庭功能之间的链式中介作用(见表2)。

结果显示:伴侣低头行为对家庭功能的直接效应显著(β=-0.11, p<0.001);伴侣低头行为显著正向预测压力知觉(β=0.33, p<0.001),压力知觉显著负向预测家庭功能(β=-0.33, p<0.001)、夫妻关系(β=-0.46, p<0.001);伴侣低头行为显著预测负向夫妻关系(β=-0.18, p<0.001),夫妻关系显著正向预测家庭功能(β=0.38, p<0.001)。模型图如图1所示。

使用偏差校正百分位Bootstrap(重复取样5000次)进行中介作用检验,若路径系数的95%置信区间中没有包括0,表明中介效应显著,由表3可知,所有路径的95%置信区间中没有包括0,压力知觉和夫妻关系的中介效应显著。具体来说,中介效应通过以下三条路径来实现。路径1:伴侣低头行为→压力知觉→家庭功能;路径2:伴侣低头行为→夫妻关系→家庭功能;路径3:伴侣低头行为→压力知觉→夫妻关系→家庭功能。三条路径的效应值分别为-0.11、-0.067、-0.057,分别占总效应的31.58%、19.60%、16.55%。参照以往研究(Preacher & Hayes, 2008),进一步两两比较不同路径的间接效应是否存在显著差异:比较1和比较3结果表明间接效应差异的Bootstrap 95%置信区间均不包含0,提示压力知觉和夫妻关系的中介作用不存在显著差异,夫妻关系的中介作用和压力知觉—夫妻关系的链式中介作用也不存在显著差异;比较2的结果表明间接效应差异的Bootstrap 95%置信区间包含0,提示压力知觉的中介作用和压力知觉—夫妻关系的链式中介作用存在显著差异,前者显著大于后者。

4讨论

4.1伴侣低头行为与家庭功能的关系

本研究发现伴侣低头行为能够显著负向预测家庭功能,意味着伴侣沉迷于手机的行为越多,家庭亲密性和适应性的水平会越低,证实了伴侣低头行为对家庭功能的构建和维持是一个风险因素,验证了假设1,进一步支持了Hertlein的概念性多元理论模型。技术的使用让整个家庭在沟通、凝聚力、角色、规则、代际冲突和边界方面都发生变化(Carvalho, Francisco, & Relvas, 2015),伴侣低头行为增多,使得双方交流和沟通的时间和机会明显减少,导致伴侣之间、亲子之间联系减弱,削弱家庭功能。

4.2压力知觉的中介机制

本研究发现,伴侣低头行为越频繁,伴侣感知到的压力越大,就越容易削弱家庭功能,这证实了压力知觉在伴侣低头行为和家庭功能间起到部分中介作用,假设2成立。压力知觉起中介作用的机制可能是:第一,当伴侣把过多的时间放在移动智能设备上,另一家庭成员多次尝试但是没法改变现状,个体意识到这些情境所强加的要求超出了自身所能应付的范围时,对情境的失控感使个体压力产生并增长。伴随失控感产生的无望感和无助感会导致个体懒于参与日常家庭事务和管理,更懈怠于参与家庭成员的活动(如伴侣共享活动、亲子休闲活动等),导致家庭亲密性下降,家庭无法根据环境变化表现出适应功能。第二,当伴侣将低头行为知觉为一种冷落行为或排斥行为,是對关系的不满(付琳倩, 谢笑春, 雷雳, 王鹏程, 2020),个体易对他人这类行为做出基本归因偏差方面的判断,将伴侣行为解释为内部心理特点,这种评估会使个体产生压力,产生紧张和焦虑,甚至抑郁(孟林, 杨慧, 2012)。压力感带来的消极情绪导致个体忽视其他家庭成员的需求、或增加负面情绪的表达,从而陷入负面情绪的漩涡,家庭成员间无效沟通和消极互动增加,降低了家庭成员之间的亲密度(Dix, & Meunier, 2008),也对成员之间相处的方式方法、规则产生挑战,影响家庭的适应性。

4.3夫妻关系的中介作用

伴侣低头行为越多,夫妻关系会越糟糕,糟糕的夫妻关系会削弱家庭功能,相反,如果伴侣低头行为少,夫妻关系就会好,则更利于良好家庭功能的形成与发展,这证实了夫妻关系在伴侣低头行为和家庭功能之间起到部分中介作用,假设3成立,这与以往的研究一致,伴侣低头行为会影响夫妻关系(Wang, Xie, Wang, & Lei, 2017; Wang, Zhao, & Lei, 2021)。对此,可能的解释是:从夫妻沟通的角度来讲,花在智能手机上的时间可能会取代或减少与伴侣的有意义互动(Valkenburg & Peter, 2007),从而减少和伴侣在一起的时间,导致共同经历减少,自我表露减少。此外,花在智能手机上的时间减少夫妻双方的正面互动,增加负面互动和退缩,降低交流质量。对伴侣的理想化和对事情的归因是夫妻认知的一个因子。从夫妻认知的角度来讲,过多使用移动智能设备增加伴侣之间表现出有问题个性特征的可能性(例如,焦虑和敌意),因此伴侣对另一方的积极认知会受到影响,更容易将伴侣的行为归因为内部的、稳定的、有意的,影响双方的亲密关系。从夫妻情感的角度来讲,伴侣低头行为的增多,会阻碍被低头者情感需要的满足,降低伴侣对他们关系未来发展的信心,危及夫妻共同应对问题、困难的能力。在本研究中,我们发现伴侣低头行为可以直接对夫妻关系产生影响,也可以通过压力知觉的中介作用(链式)对夫妻关系产生影响。家庭成员之间的情感联系代表了良好运作的家庭环境的核心(Beavers & Hampson, 2000),亲密关系质量越好,越有利于营造良好的家庭功能,而夫妻冲突影响家庭关系,导致家庭功能受损(方晓义, 徐洁, 孙莉, 张锦涛, 2004),夫妻冲突的存在可能使双方互相排斥接触(Zhang, 2013),家庭成员情感关系过于疏远、淡漠,不向其他家庭成员寻求支持和帮助,从而影响家庭之间的亲密度;家庭中引入智能设备,原本的家庭规则可能不再适用,倘若夫妻之间没有协商解决问题,处理夫妻之间的冲突,那么家庭规则、角色分配将陷入混乱,影响家庭的适应性。

4.4压力知觉—夫妻关系的链式中介作用

本研究结果表明,压力知觉和夫妻关系在伴侣低头行为和家庭功能之间存在链式中介作用,假设4成立。伴侣低头行为所引发的压力会通过影响夫妻关系对家庭功能产生影响,压力知觉是一种重要的中介变量。被低头是一种慢性日常压力(Bai, Bai, Dan, Lei, & Wang, 2020),压力会通过降低个人的身体和心理状况,影响夫妻关系。Falconier等人(2015)对110对夫妻的调查研究指出,压力提高了个体的焦虑和抑郁情绪,降低了幸福感,进而降低了夫妻间的关系满意度。从情感支持的角度来讲,有研究表明,压力降低了伴侣表达情感和支持的意愿(Neff & Karney, 2009),消耗了伴侣的情感资源,因此降低了他们营造积极夫妻关系的能力,从而影响夫妻关系,对家庭功能的营造产生消极的影响。

4.5研究意义与局限

总体上,本研究具有一定的理论意义和实践意义。从理论的视角来看,本研究在Hertlein概念性多元理论模型、家庭系统理论的视角下,探讨了压力知觉和夫妻关系在伴侣低头行为和家庭功能之间的中介作用,进一步明晰了伴侣低头行为对家庭功能的影响机制。从实践的角度看,本研究的发现对于家庭功能的营造以及夫妻关系的提升具有指导意义。首先,伴侣低头行为和家庭功能之间的负向关系可以为家庭功能的营造提供建议,夫妻双方应该加强自省,增加对低头行为的觉察,降低使用智能设备的时间;第二,压力知觉不仅在伴侣低头行为和家庭功能之间存在部分中介作用,还能通过影响夫妻关系对家庭功能产生影响,可见压力知觉发挥着重要作用,因此要做好压力管理,关注心理健康,寻找合适的宣泄途径,建议还可以通过正念、冥想的方式来缓解压力;最后,夫妻关系的中介作用启示当出现冲突时,要及时采用有效的沟通方式进行处理,避免出现溢出效应,影响到家庭功能。

同时,本研究也存在一些局限,有待在未来的研究中进一步完善。首先,本研究属于横断研究,缺少纵向数据,因此无法准确推论变量之间的因果关系,未来的研究可考虑采用纵向数据或实验研究的方式,进一步验证和拓展本研究结果。第二,已有的研究指出,伴侣低头行为对夫妻关系满意度的影响会受到婚姻状况的调节(Wang, Zhao, & Lei, 2021),婚龄对家庭功能会产生影响(池丽萍, 辛自强, 2001),而本研究未对婚龄和婚姻形式进行控制,未来的研究需要进一步探讨。第三,本研究未区分妻子对丈夫低头行为和丈夫对妻子低头行为的影响,未来的研究可以采用二元交互数据进一步深入,分析伴侣低头行为对夫妻间哪个角色的影响程度更大,以及丈夫受妻子低头行为影响和妻子受丈夫低头行为影响程度的差异。

5结论

(1) 伴侣低头行为、压力知觉、夫妻关系和家庭功能两两变量之间存在显著相关关系。

(2) 伴侣低头行为通过以下途径来影响家庭功能:通过直接预测作用;通过压力知觉的中介作用;通过夫妻关系的中介作用;通过压力知觉和夫妻关系的链式中介作用。

参考文献

陈世民, 张进辅, 向燕辉 (2010). 夫妻关系问卷编制及信效度检验. 中国健康心理学杂志, 18(2), 223-225.

池丽萍, 辛自强 (2001). 家庭功能及其相关因素研究. 心理学探新, 21(3), 55-60, 64.

費立鹏, 沈其杰, 郑延平, 赵靖平, 蒋少艾, 王立伟, 汪向东 (1991). “家庭亲密度和适应性量表”和“家庭环境量表”的初步评价——正常家庭与精神分裂症家庭成员对照研究. 中国心理卫生杂志, 5(5), 198-202, 238.

方晓义, 徐洁, 孙莉, 张锦涛 (2004). 家庭功能: 理论、影响因素及其与青少年社会适应的关系. 心理科学进展, 12(4), 544-553.

范楠楠, 叶宝娟, 倪林英, 杨强 (2020). 家庭功能对大学生网络利他行为的影响: 有调节的中介模型. 中国临床心理学杂志, 28(1), 185-187, 193.

付琳倩, 谢笑春, 雷雳, 王鹏程 (2020). 伴侣低头行为的影响及其心理机制. 心理科学, 43(3), 726-732.

何筱荷, 侯金芹, 郭菲, 陈祉妍 (2021). 父母婚姻质量对小学生内化问题的影响: 链式中介效应分析. 中国临床心理学杂志, 29(2), 287-291.

刘亮, 刘翠莲, 赵旭东 (2017). 低年级大学生中与愤怒特质相关联的躯体化: 家庭亲密度和适应性的调节作用(英文). 上海精神医学, 29(1), 30-40.

孟林, 杨慧 (2012). 心理资本对大学生学习压力的调节作用——学习压力对大学生心理焦虑、心理抑郁和主观幸福感的影响. 河南大学学报(社会科学版), 52(3), 142-150.

王英杰, 李燕, 吴凡 (2021). 家庭功能与学前儿童行为问题的关系: 依恋回避和社交焦虑的多重中介作用. 心理发展与教育, 37(1), 76-83.

王玉龙, 袁燕, 张家鑫 (2017). 消极情绪与留守青少年自伤: 家庭功能与情绪表达的调节作用. 中国临床心理学杂志, 25(1), 75-78, 81.

杨廷忠, 黄汉腾 (2003). 社会转型中城市居民心理压力的流行病学研究. 中华流行病学杂志, 24(9), 11-15.

Agnew, R. (1992). Foundation for a general strain theory of crime and delinquency. Criminology, 30(1), 47-88.

Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497.

Bodenmann, G. (1997). Dyadic coping: a systemic-transactional view of stress and coping among couples: Theory and empirical findings. Revue Européenne De Psychologie Appliquée, 47(2), 137-141.

Beavers, R., & Hampson, R. B. (2000). The Beavers systems model of family functioning. Journal of Family Therapy, 22(2), 128-143.

Bodenmann, G., Ledermann, T., & Bradbury, T. N. (2007). Stress, sex, and satisfaction in marriage. Personal Relationships, 14(4), 551-569.

Bai, Q., Bai, S., Dan, Q., Lei, L., & Wang, P. (2020). Mother phubbing and adolescent academic burnout: The mediating role of mental health and the moderating role of agreeableness and neuroticism. Personality and Individual Differences, 155, 112-118.

Cacioppo, J. T., Hawkley, L. C., & Berntson, G. G. (2010). The Anatomy of Loneliness. The Journal of the American Medical Association, 245(3), 1871.

Carvalho, J., Francisco, R., & Relvas, A. P. (2015). Family functioning and information and communication technologies: How do they relate? A literature review. Computers in Human Behavior, 45, 99-108.

Coyne, S. M., Stockdale, L., Busby, D., Iverson, B., & Grant, D. M. (2011). “I luv u:)!”: A Descriptive Study of the Media Use of Individuals in Romantic Relationships. Family Relations, 60(2), 150-162.

Coyne, S. M., Padilla-Walker, L. M., Fraser, A. M., Fellows, K., & Day, R. D. (2014). “Media time=family time” positive media use in families with adolescents. Journal of Adolescent Research, 29(5), 663-688.

Cross, E. J., Overall, N. C., Low, R. S., & Henderson, A. M. (2021). Relationship problems, agreement and bias in perceptions of partners,parental responsiveness, and family functioning. Journal of Family Psychology, 35(4), 510-522.

Dix, T., & Meunier, L. N. (2009). Depressive symptoms and parenting competence: An analysis of 13 regulatory processes. Developmental Review, 29(1), 45-68.

Falconier, M. K., Nussbeck, F., Bodenmann, G., Schneider, H., & Bradbury, T. (2015). Stress from daily hassles in couples: its effects on intradyadic stress, relationship satisfaction, and physical and psychological well-being. Journal of Marital and Family Therapy, 41(2), 221-235.

Hertlein, K. M. (2012). Digital dwelling: Technology in couple and family relationships. Family Relations, 61(3), 374-387.

Humphreys, L. (2005). Cellphones in public: social interactions in a wireless era. New Media & Society, 7(6), 810-833.

James, S., & Hunsley, J. (1995). The marital adaptability and cohesion evaluation scale III: Is the relation with marital adjustment linear or curvilinear? Journal of Family Psychology, 9(4), 458-462.

McDaniel, B. T., & Coyne, S. M. (2016). “Technoference”: The interference of technology in couple relationships and implications for women,s personal and relational well-being. Psychology of Popular Media Culture, 5(1), 85-98.

McDaniel, B. T., Galovan, A. M., Cravens, J. D., & Drouin, M. (2018). “Technoference” and implications for mothers,and fathers,couple and coparenting relationship quality. Computers in Human Behavior, 80, 303-313.

Meadows, S. O., McLanahan, S. S., & Brooks-Gunn, J. (2007). Parental depression and anxiety and early childhood behavior problems across family types. Journal of Marriage and Family, 69(5), 1162-1177.

Misra, S., Cheng, L., Genevie, J., & Yuan, M. (2016). The iPhone effect: The quality of in-person social interactions in the presence of mobile devices. Environment and Behavior, 48(2), 275-298.

Neff, L. A., & Karney, B. R. (2009). Stress and reactivity to daily relationship experiences: How stress hinders adaptive processes in marriage. Journal of Personality and Social Psychology, 97(3), 435.

Nie, N. H. (2001). Sociability, interpersonal relations, and the internet-reconciling conflicting findings. American Behavioral Scientist, 45(3), 420-435.

Olson, D. H., Russell, C. S., & Sprenkle, D. H. (1983). Circumplex model of marital and family systems: VI. Theoretical update. Family Process, 22(1), 69-83.

Olson, D. H. (2000). Circumplex model of marital and family systems. Journal of Family Therapy, 22(2), 144-167.

Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40(3), 879-891.

Roberts, J. A., & David, M. E. (2016). My life has become a major distraction from my cell phone: Partner phubbing and relationship satisfaction among romantic partners. Computers in Human Behavior, 54, 134-141.

Shek, D. T. (1998). A longitudinal study of the relationship between family functioning and adolescent psychological well-being. Journal of Youth Studies, 1(2), 195-209.

Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2007). Online communication and adolescent well-being: Testing the stimulation versus the displacement hypothesis. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(4), 1169-1182.

Williams, S., & Williams, L. (2005). Space invaders: The negotiation of teenage boundaries through the mobile phone. The Sociological Review, 53(2), 314-331.

Wang, X., Xie, X., Wang, Y., Wang, P., & Lei, L. (2017). Partner phubbing and depression among married Chinese adults: The roles of relationship satisfaction and relationship length. Personality and Individual Differences, 110, 12-17.

Wang, X., Zhao, F., & Lei, L. (2021). Partner phubbing and relationship satisfaction: Self-esteem and marital status as moderators. Current Psychology, 40(7), 3365-3375.

Zhang, X. (2013). Chinese children,s relationships with mothers during the transition to nursery care: changes and associations with later growth in social competence. Infant Mental Health Journal, 34(1), 60-71.

Partner Phubbing and Family Functioning: A Serial Mediation ModelXIAO Qibin; LIU Menghang

(School of Psychology, Hainan Normal University, Haikou 571158, China)Abstract

To investigate the influence of partner phubbing on family functioning, and the mediating role of marital relationship as well as perceived stress, a total of 959 married adults were investigated by the partner phubbing scale, Chinese Perceived Stress Scale, Marital Relationship Questionnaire, Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales. The results showed that family functioning negatively correlated with partner phubbing and perceived stress, and positively correlated with marital relationship. There was a significant positive correlation between partner phubbing and perceived stress, and a significant negative correlation between partner phubbing and marital relationship. After controlling for the gender and age, the testing of serial mediation model indicated that perceived stress and marital relationship separately played a mediating role between partner phubbing and family functioning; perceived stress-marital relationship played a chain mediating role between partner phubbing and family functioning. The indirect effect size are respectively 31.58%, 19.60%, 16.55%. The results revealed the mechanism of partner phubbing on family functioning and provide guidance for the construction of family functioning.

Key words: partner phubbing; family functioning; perceived stress;marital relationship