拟身链接:基于深度伪造技术的人机互动及其社会善用可能

2022-04-22吴福仲

张 铮 吴福仲

(清华大学 新闻与传播学院,北京 100084)

智能技术日渐模糊了虚拟与现实的边界,科幻作品中所描绘的游戏世界生存、意识上传、脑机链接、赛博人等想象不再是某种隐喻,已然变成了可预见的现实趋势。在众多智能技术中,深度伪造(deepfake,后简称“深伪”)的涌现与社会化应用,则革命性加速了这一进程。

所谓深度伪造,即深度学习(deep learning)和伪造(fake)的合成词,指的是借助神经网络技术进行大样本学习,将不同个体的声音、面部表情及身体动作拼合在一起,自动生成拟真语音、图片或者影像的过程。随着技术日臻成熟,深伪合成的视听内容几乎可以达到“以假乱真”的效果。因此,这一技术常常被用于创造“不存在的人”、炮制“不存在的事件”,或将一人的行为举止与言论嫁接在另一人的身上;在没有专业手段的辅助之下,信息接受者几乎难以辨别此类视听内容的真伪。

深伪技术自诞生以来便伴随着不断的争议。一方面,它被用于色情内容合成、假新闻制作和政治舆论操纵,极大程度上侵损了个体权益,引发了公众对于媒介的信任危机,也使得现代社会赖以存在的视觉客观性被瓦解。(1)Cristian Vaccari,Andrew Chadwick,“Deepfakes and disinformation:Exploring the impact of synthetic political video on deception,uncertainty,and trust in news”,Social Media & Society,Vol.6,No.1,2020,pp.1-13;姬德强:《深度造假:人工智能时代的视觉政治》,《新闻大学》2020年第7期,第1-16+121页;陈昌凤、徐芳依:《智能时代的“深度伪造”信息及其治理方式》,《新闻与写作》2020年第4期,第66-71页。而另一方面,深伪技术也开拓了全新的娱乐业态与商业营销模式:例如,用户可以通过ZAO、“去演”等移动端应用,虚拟地参与到影视剧片段中,体验“成为演员”的感觉;用户可以借助动态追踪的深伪滤镜,实现个体形象的创造性呈现,如实时美颜、变老或变年轻、漫画脸、转换性别等;电商平台纷纷推出“在线试衣”“模拟整形”等智能化营销应用,进一步革新了消费体验。

当前学界对深伪技术的研究依然处于起步阶段,且绝大部分研究被“技术恐慌”的话语所笼罩。在这些研究看来,深伪技术会对社会伦理道德构成极大的威胁,因此有必要加大对这一技术的法律规制、政策规制与伦理规制。(2)Tyrone Kirchengast,“Deepfakes and Image Manipulation:Criminalisation and Control”,Information & Communications Technology Law,Vol.29,No.3,2020,pp.308-323;张爱军、王芳:《人工智能视域下的深度伪造与政治舆论变异》,《河海大学学报(哲学社会科学版)》2021年第4期,第29-36页。从研究对象来看,少有研究注重到深伪技术使用中的个体用户角色。就本质而言,技术/物为用户所提供的是一种外部环境,而个体对这一外部环境的洞察、评估与主体策略,将决定技术在特定情境中的功用。(3)孙凝翔、韩松:《“可供性”:译名之辩与范式/概念之变》,《国际新闻界》2020年第9期,第122-141页。在技术滥用之外,深伪技术所展现出的其他可供性未受到充分重视。从研究立场来看,多数研究预设了“技术向恶”的一面。事实上,“深伪并非创造了全新的社会问题,而只是激化了既有的深层社会问题”。(4)Jessica Silbey,Woodrow Hartzog,“The Upside of Deep Fakes”,Md.L.Rev.,Vol.78,2018,pp.960.“技术恐慌”的单向度视角不仅会遮蔽我们对于这项新兴智能技术的客观认知,更不利于我们对其向善的潜能进行挖掘,进而对技术的社会嵌入进行良性引导。

为了回应深伪技术所带来的新兴技术实践、社会实践与日常生活实践,并对现有的研究局限进行补充,本文将探讨深伪技术中的人机互动(human-computer interaction)如何展开。深伪技术最鲜明的特征在于它能够合成一个与个体高度相关、极具欺骗性的混杂数字身体;而这一数字身体又成为个体进入虚拟世界的接口与界面,并极有可能传导着虚拟世界对个体的真实影响。那么,“身体”便成了理解这一新兴人机互动模式不可或缺的视角。在既有文献的基础之上,本文将具体回答如下问题:(1)深伪技术何以使个体的物理身体参与到虚拟世界中?(2)在这一人机互动中,个体得以通过深伪技术展开何种主体实践?(3)基于这一人机互动,深伪技术又呈现出何种个体和社会效用?

一、文献回顾:以身体为介质的人机互动

身体是“我”与世界打交道的重要载体,它绝非受到精神或灵魂驱动的机器,而是直接进行知觉和理解活动的主体。(5)苏宏斌:《作为存在哲学的现象学:试论梅洛-庞蒂的知觉现象学思想》,《浙江社会科学》2001年第3期,第87-92页。个体借助身体将自身定位在社会中,也产生着对社会的定向。(6)克里斯·希林:《文化、技术与社会中的身体》,北京大学出版社2011年版,第34页。它承载着人们与世界的交互,又将传导着外界对自身的影响。由此,具身性(embodiment)成为哲学、心理学、社会学、教育学、传播学等学科所共同关注的议题。所谓具身,指的是个体以身体在场(presence)的方式所实现的对世界的积极参与,它是理解人机互动的重要视角。(7)Antal Haans,Wijnand A IJsselsteijn,“Embodiment and Telepresence:Toward a Comprehensive Theoretical Framework”,Interacting with Computers,Vol.24,No.4,2012,pp.211-218.那么,在数字媒介时代,个体何以实现身体在场,并参与到虚拟世界中呢?

一方面,个体可以通过“化身在场”的方式将自我延伸到虚拟空间中。“化身”(avatar)一词源于梵语,指的是神以肉身的形式出现在地面上;在虚拟环境中,化身指的是:“一个能对特定真人实时行为进行反映的、可被感知的数字化呈现。”(8)Jeremy N Bailenson,Jim Blascovich,“Avatars.Encyclopedia of Human-Computer Interaction”,Berkshire Publishing Group,Vol.64,2004,pp.68.作为一种自我再现,个体的化身是自我数字化扩展的重要方式。(9)Russell W Belk,“Extended Self in a Digital World”,Journal of consumer research,Vol.40,No.3,2013,pp.477-500.狭义来说,数字化身指代的是那些具有特定身体形态的虚拟主体。例如,最具有代表性也最被广为研究的便是游戏化身。用户可以通过游戏化身进行选择性的自我呈现,并对其进行命名、创造和操控。(10)Sabine Trepte,Leonard Reinecke,“Avatar Creation and Video Game Enjoyment”,Journal of Media Psychology,Vol.22,No.4,2010,pp.171-184.广义来说,凡是能够代理个体在虚拟世界中实现交互的符号均可被视为数字化身,如,用户创建的论坛账号、发送的emoji表情以及自生产的图像、文字和语音等。这些数字化身也同样彰显着用户个体的自我概念、身份认同、与情绪意向。(11)Seung-A Annie Jin,“‘I Feel More Connected to the Physically Ideal Mini Me Than the Mirror-Image Mini Me’:Theoretical Implications of the ‘Malleable Self’ for Speculations on the Effects of Avatar Creation on Avatar-Self Connection in Wii”,Cyberpsychology,Behavior,and Social Networking,Vol.13,No.5,2010,pp.567-570.个体的自我化身不仅会提升其在虚拟世界中的临场感与沉浸感(12)Thomas Waltemate et al,“The Impact of Avatar Personalization and Immersion on Virtual Body Ownership,Presence,and Emotional Response”,IEEE transactions on visualization and computer graphics,Vol.24,No.4,2018,pp.1643-1652.,更会反作用于个体的自我概念结构与行为决策,进而产生真实的社会影响。(13)Raquel Green et al,“Avatar Identification and Problematic Gaming:The Role of Self-Concept Clarity”,Addictive Behaviors,Vol.113,2021,pp.1-7;Kira Bailey et al,“What Would My Avatar Do?Gaming,Pathology,and Risky Decision Making”,Frontiers in psychology,Vol.4,2013,pp.1-10.

另一方面,个体的真实物理身体也能够通过“知觉在场”的方式与虚拟世界进行互动。例如,人脸识别、指纹识别、声纹识别能帮助个体实现对技术的具身操控;3D影像、虚拟现实、现实增强、全新投影等技术将虚拟世界再造为可被感知的真实,使得个体被虚拟环境所包裹着,由此带来物理身体的在场感与沉浸感(14)Mark R Costa et al,“Embodiment and Embodied Cognition”,International Conference on Virtual,Augmented and Mixed Reality,Springer,2013,pp.333-342.;体感互动游戏等感官媒介能够实现屏内屏外的联通,并产生真实可感的身体反馈。(15)Thomas H Apperley,“The Body of the Gamer:Game Art and Gestural Excess”,Digital Creativity,Vol.24,No.2,2013,pp.145-156.上述人机交互基于“去中介化”的逻辑,实现了真实身体的“遥在”。(16)赵轩:《虚拟现实(VR)观影的具身化:一种“洞穴隐喻”的延续》,《江汉学术》2021年第4期,第123-128页。而这种切身参与也有助于增强说服的效能(17)Chia-Pin Yu et al,“The Effect of Virtual Reality Forest and Urban Environments on Physiological and Psychological Responses”,Urban forestry & urban greening,Vol.35,2018,pp.106-114.,甚至对个体的心理与生理进行干预与改造。(18)Lynsey Gregg,Nicholas Tarrier,“Virtual Reality in Mental Health”,Social psychiatry and psychiatric epidemiology,Vol.42,No.5,2007,pp.343-354;Abel Angel Rendon et al,“The Effect of Virtual Reality Gaming on Dynamic Balance in Older Adults”,Age and ageing,Vol.41,No.4,2012,pp.549-552.

综上,数字化的技术手段延展或重塑着个体的身体经验,而被重塑后的身体经验又能反过来对个体产生影响。

二、从真身、化身到拟身:深伪技术中的人机链接

深伪的技术核心在于“生成对抗网络”(Generative Adversarial Network,GAN)。这一网络由相互对抗的神经网络组成,即“生成器”与“鉴别器”。前者基于“源数据”创建并生成伪造的目标图像或语音,后者则对前者的逼真程度进行鉴别与把关。若“生成器”所合成内容的逼真度低于特定标准,则会被“鉴别器”返回并进行修改,循环往复之后,这一对抗机制能够输出“高逼真”的伪造视听内容。(19)Robert Chesney,Danielle Keats Citron,“21st Century-Style Truth Decay:Deep Fakes and the Challenge for Privacy Free Expression,and National Security”,Md.L.Rev.,Vol.78,2018,pp.882.

随着技术的使用门槛越来越低,普通用户也能将自身的图像与声音嵌合在媒介内容之中,以创造出一个独属于自我的数字身体。在视频图像领域,深伪技术可以实现人脸合成、人脸替换、唇形同步、面部复现和动作转移(如ZAO app),或通过动态滤镜对人物形象进行实时的编辑、改造与呈现(如Snapchat);在音频领域,深伪技术可以实现文字到语音的转换、音色模拟、语言转换(如Google Translatotron)。(20)赵国宁:《智能时代“深度合成”的技术逻辑与传播生态变革》,《新闻界》2021年第6期,第65-76页。

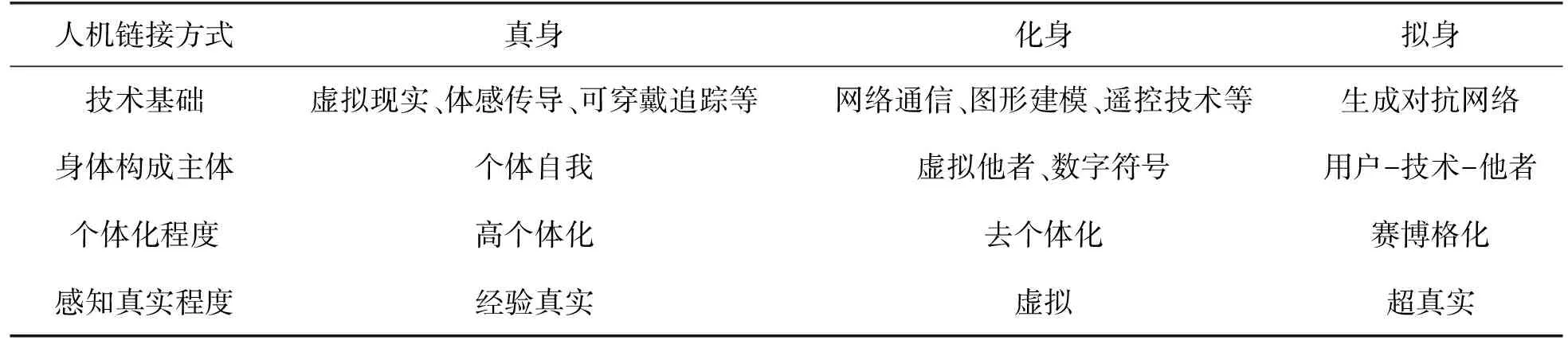

技术的发展有其延续性,也有其断裂性。深伪技术所合成的数字身体既承担了化身的角色,又内嵌了个体的真身参与。然而,用既有的概念来理解这一全新的数字身体,则不足以精准阐明其与用户主体的独特链接机制。表1展示了真身、化身、拟身三种人机链接的模式在不同维度的差异。

表1 真身、化身与拟身的人机链接模式对比

以真身为载体的人机链接中,个体自我与虚拟世界直接产生交互,所创造的身体经验具有高度的个体化特征;以化身为载体的人机链接中,用户以虚拟他者(如游戏角色)或数字符号(如论坛账号)作为界面,将自己的姓名、身份与物理身体隐匿其后,因此化身使用呈现出“去个体化”的逻辑。(21)Katelyn YA McKenna,John A Bargh,“Plan 9 from Cyberspace:The Implications of the Internet for Personality and Social Psychology”,Personality and social psychology review,Vol.4,No.1,2000,pp.57-75.与二者相较,在深伪技术的作用下,个体的真实身体特征被技术所抽取、转译、编辑、改造、拼合与再现,生成了一个全新的数字身体,代理着个体在虚拟世界中的行动。由此,深伪合成的数字身体具有鲜明的赛博格(Cyborg)特征。所谓赛博格,是指称机器与生物杂合体,它是“社会现实的产物,也是虚构的产物”(22)Donna Haraway,“A Manifesto for Cyborgs:Science,Technology,and Socialist Feminism in the 1980s”,Australian Feminist Studies,Vol.2,No.4,1987,pp.1-42.。从这一层面来看,深伪合成的数字身体是真身与化身的结合,又超越了二者的结合。

从第三者感知的视角出发,真身被感知为一种经验意义上的绝对真实,化身则被感知为一种经验意义上的虚拟,而深伪技术创建的数字身体超越了经验意义上的真实与虚拟。它虽为虚拟的自我呈现,却展现出了“超真实”的趋向。深伪技术能够基于人的物理身体进行实时合成,实现屏内屏外的身体联动,所生成的人物形象与视听内容又极尽鲜活、逼真和可感。可以想象的是,当深伪技术日臻成熟、应用场景日益广泛及其与虚拟现实技术的融合程度不断加深,深伪内容能够创造感知上甚至是认识论上的“真实”。进一步地,越被感知和认知为真实的事物则越具有欺骗性。例如,研究表明,即便观众知道一段丑化政治人物的影像是由深伪合成的,也依然会在观看影像后,产生对该政治人物的负面态度。(23)Tom Dobber et al,“Do (Microtargeted) Deepfakes Have Real Effects on Political Attitudes?”,The International Journal of Press/Politics,Vol.26,No.1,2021,pp.69-91.那么,一个被感知为高度真实的数字身体,也越能够对个体的现实感知、态度、信念和行为产生真实的影响。

基于上述特征分析,本文拟提出并丰富一个新的概念,即“拟身链接”(the Pseudo-Body Connection),以理解深伪技术使用中的人机互动。所谓“拟身”,即“拟态身体”,它是对人类身体进行模拟,所生成的高度拟真的数字身体。“拟身链接”,则指的是用户以自我拟身作为中介,实现数字化的在场,并与虚拟世界产生互动的人机关系。

这一概念的建立受到了“拟态环境”的启发。由传播活动所构筑的“拟态环境”并非是对现实世界的镜像刻画,而是进行人为编辑、加工和再造之后的结果;它是对现实环境的一种模拟,又超越了纯粹意义上的客观现实。在社会认知和改造的进程中,“拟态环境”扮演了媒介的角色——人们通过“拟态环境”对超脱于自身经验之外的事物进行认知;“拟态环境”也传导着客观世界对个体的影响。(24)沃尔特·李普曼:《舆论》,常江、肖寒译,北京大学出版社2018年版,第3-15页。

沿着这一脉络,深伪技术所创造的数字身体便是某种意义上的“拟态身体”;它既脱离不开个体的物理身体,又绝非对个体物理身体的全方位客观映射,它是个体身体选择性嵌入,并被数字化改造之后的结果;它是对一个或多个物理身体的一种模拟,又超越了纯粹意义上的、真实存在的物理身体。人们能够通过“拟态身体”对超乎于经验现实之外的“另类自我”或“另类他者”进行感知与认知;这一“拟态身体”也将对用户自身进行影响和重塑。因此,深伪技术所合成的“拟态身体”同样承担着媒介化的角色——它中介着个体与虚拟世界之间的交互,也传导着虚拟世界对个体的影响。

三、嵌入、扩展与疏离:拟身链接中的主体实践

媒介技术所产生的影响不仅取决于它本身的技术特性,也取决于个体对技术特性的识别与利用。那么,在拟身链接中,个体得以通过深伪技术展开何种主体实践呢?

(一)嵌入:身体元件化与身体主权的共建与共享

在数字化世界里,每一个人不再是一个不可分割的整体,而是变成了很多数字化的元件或元素,这些元件、元素可以从个体身上被分离,与其他对象结合。(25)彭兰:《智能时代人的数字化生存——可分离的“虚拟实体”,“数字化元件”与不会消失的“具身性”》,《新闻记者》2019年第12期,第4-12页。从用户主体的视角出发,要创造一个自我拟身,首先就要实现自我身体的“元件化”。即将自己的部分生物特征信息(如五官、表情、身体、声音、肢体动作、知觉系统等)通过话筒、镜头或传感器转译为数字信号,与媒介所提供的其他身体元件(他者的身体部分、他者的声音、他者的肢体动作、特效滤镜等)相拼合。毋庸置疑的是,在现实世界中,个体对其身体具有排他性的财产权。(26)计海庆:《人类增强技术的应用侵害了个人自主吗——基于身体财产权的分析》,《哲学分析》2021年第4期,第116-126页。而当个体的肉身日益与技术物相融合,自我拟身在何种程度上属于用户个体呢?

一方面,个体掌握着其自我拟身的部分主权。在隐私协定之下,用户可以自主选择是否将其生物特征信息嵌入自我拟身中,并决定着这一自我拟身的用途(如,是否将其发布到社交媒体上、是否作为化身进入“元宇宙”)。值得注意的是,个体与以游戏角色为代表的数字化身之间的链接往往需要依靠较高的情感投射意向、移情能力,与想象能力,因为二者之间发展出的基于“自我-他者”的拟社会关系(para-social relationship)(27)Jaime Banks,Nicholas David Bowman,“Avatars Are (Sometimes) People Too:Linguistic Indicators of Parasocial and Social Ties in Player-Avatar Relationships”,New Media & Society,Vol.18,No.7,2016,pp.1257-1276.;而个体与自我拟身之间的链接依靠的是生物特征信息的专属链接性,它能够与现实中的个体身份实现一一对应的指涉关系,因此二者之间的关系则是“主体-附属物”的隶属关系。这样,个体与其自我拟身建立起自动化的链接,进而掌握对自我拟身的所有权,而所有权的建立也能够进一步增强个体对自我拟身的情感联结与认同,进一步将主体意志投射于其上,并对其所施加的影响保有更高的开放性。

另一方面,为了建构自我拟身,个体也需要让渡出部分身体主权。从文化实践来看,个体的自我拟身由真实自我、社会他者、平台架构者、特效设计师等多元主体共同建构;自我拟身不仅会被广泛的用户观展,同样有可能成为数字媒介中的基础身体设施,被用作拼合他者拟身的原材料。以手机应用“去演App”为例,用户可以将自己的视频图像上传到平台上,作为素材资源库,而平台上的其他用户,则可以获取“开源性”的用户身体,用以创造另一个用户拟身。从技术实践来看,每一个自我拟身的创建都被反哺给了深伪技术本身,帮助智能系统更好地识别与拼合图像与听觉信息;换言之,作为输出结果的自我拟身,也是智能系统进一步演化的原材料。

(二)扩展:自我的多维扩展与经验超越

自我的外延与边界并非清晰而恒定的,个体对自我的认知、评估与动机也随情境发生着变化。(28)Simon Evans,“Virtual Selves,Real Relationships:An Exploration of the Context and Role for Social Interactions in the Emergence of Self in Virtual Environments”,Integrative psychological and behavioral science,Vol.46,No.4,2012,pp.512-528.换言之,个体自我是可以被扩展和重塑的。基于个体的元件化嵌入,自我拟身能够将真实自我转译为“不存在的人”,并参与到“未发生的事”之中,进而实现超越现实的身体扩展、身份扩展与经验扩展。

首先,个体能够利用深伪技术对自己的外形特征进行重塑,实现身体扩展。其一,深伪技术能够帮助个体实现物理身体的数字化增强。以美颜滤镜、在线试衣和模拟整形等智能应用为例,深伪技术能够对个体的外形呈现进行实时和拟真的美化;再如,用户可以将自己的五官嵌合到“完美身材”之中,将本属于上行社会比较目标的他者身体据为己有,进而展现“理想自我”的形态。其二,深伪技术能够实现对物理身体的反事实重塑。例如,深伪技术能够改变个体的音色与音高,或将自己的音色拼贴到另一段音频内容中,以达成伪装和欺骗的效果;深伪技术也可以生成变老、变年轻,或转换性别之后的自我图像,甚至可以将逝者的照片进行动态复原,使得个体的存在能够摆脱物理和时空的局限。

其次,个体能够利用自我拟身实现社会身份的转换与跨越,进而实现数字化的身份扩展。任何数字身体并非孤立于现实世界而存在,它往往映射了现实社会中的多重主体身份(如性别、年龄、种族、职业、地位)。(29)Rosa Mikeal Martey,Mia Consalvo,“Performing the Looking-Glass Self:Avatar Appearance and Group Identity in Second Life”,Popular Communication,Vol.9,No.3,2011,pp.165-180.而当下的诸多深伪应用之所以能够制造反差和惊喜的娱乐效果,更在于用户识别并体验到了“成为社会他者”的可能。例如,在ZAO App上,用户可以扮演“明星”;在性别转换滤镜中,用户能够短暂地成为“跨性别者”;在《人民日报》推出的建军90周年“军装照”H5页面中,用户可以看到作为“军人”的自我。自我扩展理论指出,特定情境下,自我与他者身份之间的边界会被消弭,两者的社会身份也会进一步被融合,进而使个体产生“身份同一性”的感受。(30)William B Swann Jr,Michael D Buhrmester,“Identity Fusion”,Current Directions in Psychological Science,Vol.24,No.1,2015,pp.52-57.在深伪技术的作用之下,个体的现实身份被剥离或弱化,实现了对他者社会身份的“置换”“挪用”“借用”和“占用”。

再次,用户还可以通过深伪技术来创建不存在的记忆,以实现经验扩展。从当前的深伪技术实践来看,它多被用于将个体整合进特定的叙事片段中(如电影、电视剧等),而这些叙事片段就必然包含着特定的场景、行动与事件。试想,用户可以成为虚拟世界中的“超级英雄”,施展着超能力;抑或是将自己嫁接到旅行博主的身上,去游历山川湖海。以自我拟身为界面,个体能够“设身处地”地感受影像中的环境与故事情节,进而获得超越现实的感官体验、行动欲望以及社会感知。而当这段深伪内容足够具有欺骗性的时候,自我拟身所做的事情,便是“我”曾做过的事。

(三)疏离:自我客体化与另类自我认知

虚拟世界是对现实世界的反映,展现出的是一个可认知的世界。(31)彭凯平、刘钰、曹春梅等:《虚拟社会心理学:现实,探索及意义》,《心理科学进展》2011年第7期,第933-943页。同理,作为自我的另类延伸,深伪技术所创建的自我拟身也将成为一个可被认知的客体。在深伪技术的使用中,一个不容忽视的传受模式便是,自我拟身对自我的反向传播。

在拟身链接中,个体经历了“离身—再具身—再离身”的循环过程。个体既是自我拟身的造物主,又嵌入自我拟身中与虚拟世界形成交互,并从自我拟身中抽离出来对其进行审视。就此而言,自我拟身也变成了个体自我意识发展的可及外部资源。与可穿戴设备、社交媒体有别,自我拟身并非是个体行为特征与人格的简单数据化投射,而是以真实自我作为基础进行超现实延伸的“另类自我”。尽管这一“另类自我”依然停留在想象和仿真的阶段,但它为个体自我概念的形成和发展提供了一个反事实化的契机和检验语境,即“假如我……那么我将……”。当用户与明星换脸时,极有可能思考:“假如我拥有了明星的身体和妆容,那么,我将变得?”;当用户与影视剧中的角色换脸时,极有可能思考:“假如我就是影像中的人物,我将会有怎样的体验?”;当用户看到年老的自己的时候,极有可能思考:“假如我垂垂老矣的状态是这样,那么我又该做些什么?”。

深伪技术对个体的存在与生存处境进行了反事实的推演与具象化呈现,进而为个体的自我认知提供了一个外部视角。基于自我拟身与个体之间的高度相关性,这些超越现实的经验也将更容易触发自我指涉、自我激活、自我省思与自我重塑的过程。

四、从虚拟到现实:拟身链接的个体与社会效用

通过上述分析,拟身链接中的人机互动实践呈现出了悖谬性的特质,它既与个体高度相关,又对个体自我进行了高度扩展;个体既是构筑自我拟身的原材料,又对自我拟身进行感知与审视。也正因如此,虚拟世界中的身体经验才能进一步对个体产生切实的影响。尽管深伪技术的实证研究还相对有限,但从既有的化身传播研究成果与当前的深伪技术实践来看,我们不难勾勒出由拟身链接所带来的社会想象;而对于智能技术的合理社会畅想,也将进一步为技术的社会善用、伦理危机的规避,以及后续实证研究的展开提供指引的路径。(35)杨庆峰:《人工智能的想象化及其限度》,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2021年第4期,第9-16页。

(一)基于拟身外形的自我感知启动

人们能够根据自我概念对自我拟身进行改造和编辑,那么,个体的自我拟身能够反过来影响个体的感知、想法与行为吗?普罗透斯效应(Proteus effect)指出,当个体被赋予特定的外形特征时,个体往往会表现得和这些外形特征相一致,进而产生行为确证(behavioral confirmation)的倾向。虚拟世界为人们提供了一个能够随意选择和变换自己外形特征的环境,而虚拟世界中的自我呈现也能够反过来对应个体的切身行为。(36)Daryl J Bem et al,“Self-Perception Theory.”Advances in Experimental Social Psychology,Vol.6,1972,pp.1-62.

自我感知理论(self-perception theory)为虚拟环境中的普罗透斯效应提供了一种可能的理论解释。该理论认为,人们像旁观者那样对自身进行观察,其生理特征、外表形态和外部行为都会影响个体对自身的判断。(37)卞玉龙、韩磊、周超等:《虚拟现实社交环境中的普罗透斯效应:情境、羞怯的影响》,《心理学报》2015年第3期,第363-374页。当人们知觉到自己的外形特征时(如,穿着黑色制服),则会触发相应的自我特征感知(如,我是一个具有攻击性的人),进而表现得更为符合这一自我感知(如,选择一款具有攻击性的游戏)。(38)Mark G Frank,Thomas Gilovich,“The Dark Side of Self-and Social Perception:Black Uniforms and Aggression in Professional Sports”,Journal of personality and social psychology,Vol.54,No.1,1988,pp.74-85.因为人们会基于刻板印象,建立起特定的外形特征与特定的人格特质之间的关联。同理,在游戏环境中,相较于操纵穿着白色长袍的化身,当个体操纵穿着黑色长袍的化身时,其游戏角色的反社会倾向则会更高。(39)Nicholas Merola et al,“Avatar Color and Social Identity Effects:On Attitudes and Group Dynamics in Virtual Realities.”56th annual international communication association conference,June,2006,pp.19-23.这一效应也被拓展到了线下行为的语境。例如,当被试在虚拟世界中被分配并操纵更具有吸引力的化身时,其在线下的自我表露行为也会更多;相较操纵矮个子化身,操纵高个子化身的被试在线下谈判中也会更为强势,并提出更多有利于自己的不公平建议。(40)Nick Yee,Jeremy Bailenson,“The Proteus Effect:The Effect of Transformed Self-Representation on Behavior”,Human communication research,Vol.33,No.3,2007,pp.271-290.

化身的外形特征能够启动其操纵者的特定自我特质感知,而拟身链接则有可能进一步深化这一趋势。因为,用户更容易建立起其与自我拟身之间的关联,产生一种“我就是”和“我就在”的主体参与感,进而加速对拟身外形特征的内化过程。实验者对基于深伪技术的实时滤镜进行了考察,结果表明,相较于无滤镜或使用“萌化”的儿童滤镜,使用“发明家”滤镜(爱因斯坦形象)进行实时在线交互的被试表现出了更高的创造力。(41)Joanne Sun Ling Leong et al,“Investigating the Use of Synthetic Media and Real-Time Virtual Camera Filters for Supporting Communication and Creativity.”Massachusetts Institute of Technology,2021.沿着这一路径,深伪技术能够服务于多重场景:例如,技术平台可以提供“美化”或“萌化”的滤镜,触发个体对自身的亲和与温暖特质的感知,进而激发起其线上或线下的分享与互助行为;在公益传播的情境里,可以将个体嵌合在超级英雄的身体上,以激发个体的道德责任感知,提升其实际捐赠行为与志愿服务行为;在智能营销的领域中,可以将消费者嵌合在特定的人物形象之上(如登山者),置身于特定的情境之中(如户外),触发消费者对自身特质的感知(如爱冒险),并实现对特定产品的消费引导(如越野车)。

同样,值得警惕的是,人们在长久社会交互中所形成的社会偏见,也将有可能因深伪技术而在虚拟空间中进一步得到延伸和强化,并反过来加固现实生活中的社会偏见(如特定肤色与暴力倾向之间的链接;特定性别与数理能力之间的链接)。因为自我拟身的外形特征会在无意中使个体改变行为来迎合特定的刻板印象与群体规范。进一步地,在虚拟环境中,个体也将有可能根据社会他者的拟身来反向推导社会他者的真实人格特质。

(二)基于拟身自我的精准化干预

自我拟身是对真实自我的延伸,因此也将有可能触发个体对“可能自我”(possible self)的感知。可能自我理论指出,个体的自我概念不仅仅包含其当下的实然状态,同时也囊括了其可能成为的样子。具体而言,可能自我包含了理想自我(ideal self)、恐惧自我(fear self)、应然自我(ought self)等维度。沿着这一路径,深伪技术能够通过勾勒出不同的“可能自我”,以实现对自我概念与行为决策的精准化干预。

研究表明,当年轻女性观看基于深伪技术合成的完美的“自我-明星图像”后,其身体满意度和外表自尊都被显著提高。一个重要的中介机制便是在于,年轻女性发现了一个具有吸引力的“可能自我”;这一“可能自我”激发了个体对于自身外表的正向期待,并对其当下的自我评估进行了补偿。(42)Fuzhong Wu et al,“‘I Found a More Attractive Deepfaked Self’:The Self-Enhancement Effect in Deepfake Video Exposure”,Cyberpsychology,Behavior,and Social Networking,Vol.24,No.3,2021,pp.173-181.同理,我们大胆推测:于残障人士而言,一个拥有健全身体的数字化自我,将有可能对其身体自尊进行补偿,提升其生活满意度;于语言障碍者而言,一段嵌合了自己音色的流畅演讲,也将有可能激发起进行矫正治疗的效能感与愿景;于社交恐惧者和社交羞怯者而言,代理其在虚拟空间中进行自如交互的拟身,将有可能反过来提升其在现实生活中的社交效能感。当然,上述推测必然需要更加谨慎的医学心理学研究提供临床依据。

与此同时,自我拟身也能够为个体展示自身尚未经历,但极有可能经历的事件,以实现前摄性(proactive)的干预与动机激发。例如,实验者通过化身的方式为个体展示了其年老时的图像,这一操纵提升了个体对吸烟行为的风险感知,进而提升了个体的戒烟意向。(43)Hayeon Song et al,“Anti-Smoking Educational Game Using Avatars as Visualized Possible Selves”,Computers in Human Behavior,Vol.29,No.5,2013,pp.2029-2036.相较于真实自我化身,当超重女性接触到拥有理想身体形态的自我化身后,展现出更高的自我效能期待和实际锻炼行为。(44)Jessica Navarro et al,“Manipulating Self-Avatar Body Dimensions in Virtual Worlds to Complement an Internet-Delivered Intervention to Increase Physical Activity in Overweight Women”,International Journal of Environmental Research and Public Health,Vol.17,No.11,2020,pp.1-14.基于上述逻辑,深伪技术所创造的自我拟身更为鲜活、可感与可信,也将更有利于个体将“可能自我”内化到真实的自我概念中。那么,深伪技术将有潜力被用于健康、环境风险的干预与说服,以及教育或管理领域中。例如,当自我拟身展示了个体在病毒侵蚀下的面部以及身体器官变化时,将有可能触发其恐惧自我,进而提升相应疫苗接种的意愿;当个体被置身于气候变暖的末日世界时,将更有可能形成对风险的具象化认知和切身体验,进而采取更多的亲环境行为;当特定社会群体(如学生、员工)的个人形象被嵌入上行社会比较对象中(例如,科学家、宇航员、企业家等),并提前经历成就情景后,将会具有更强烈的成就动机。

但值得警惕的是,若深伪的平台架构与技术架构日益被垄断,特定的价值观导向也将有可能会内嵌于自我拟身之中,对个体的自我概念与自我动机进行改造,形成更为隐蔽性与深入的操纵,以服务于特定的政治或经济目的。例如,当前诸多整容机构纷纷推出“智能整容”功能,为个体提供可预见的整容后形象,为个体构筑了整容成功的幻象,进而激发起对当下身体的不满与整容的动机。

(三)基于拟身认同的社会整合

认同(identification)是指个体在社会互动的进程中将他者纳入自我概念中,进而建构关系自我(relational self)的过程。(45)Jerome Kagan,“The Concept of Identification”,Psychological review,Vol.65,No.5,1958,pp.296-305.除了现实经验中的社会他者,个体也会对虚拟角色形成认同。例如,个体也会高度沉浸到其所操纵的游戏角色中,站在游戏角色的立场上,感受游戏角色的经历与情绪,并将游戏角色的目标视为自己的目标,进而发展出与游戏角色之间的化身认同(avatar identification)。基于个体与自我拟身之间的强关联性与高度互动性,二者之间也有可能建立起“拟身认同”,即个体与这一具有混杂特性的虚拟主体之间的认知联结、情感联结、社会联结与行动联结。自我拟身的建构也包含了社会他者的参与,二者之间的融合不仅仅包含外形的拼合,也包含了身份的整合与经验的融合。

化身传播的相关研究为拟身认同所可能产生的社会效应提供了初步的证据。当个体被分配到年迈的化身在虚拟环境中进行互动,并完成多项任务时,个体对于年长者的刻板印象会相应减少(46)Nick Yee,“The Proteus Effect:Behavioral Modification Via Transformations of Digital Self-Representation”,Unpublished doctoral dissertation,Stanford University,2007.;相较于年轻化身,当个体操纵年长者的化身在虚拟环境中进行购物时,更愿意与老年人成为Facebook好友,并为老年公益组织捐款。(47)Seung-Chul Yoo et al,“Virtual Shopping and Unconscious Persuasion:The Priming Effects of Avatar Age and Consumers’ Age Discrimination on Purchasing and Prosocial Behaviors”,Computers in Human Behavior,Vol.48,2015,pp.62-71.此外,实验者曾让被试操纵自我化身,在虚拟环境体验肾脏衰竭的医疗情景。被试的自我化身被医生告知患有肾脏衰竭,需要等待肾脏捐赠才能进行肾脏移植,等待年限为8年;在等待的时间内,被试的自我化身将需要进行肾脏透析。结果表明,这一虚拟体验会增强被试感知到的个体压力(如困扰、压抑等情绪),进而提升其捐赠肾脏以及为肾脏公益组织提供志愿服务和捐款的意愿。沿着这一脉络,我们有理由进一步推断,虚拟地成为他者,或虚拟地经历社会他者所经历的事情,能够为个体带来短暂的甚至长久的身份转换与立场转换,进而改变个体的社会身份认同,增强对社会他者的包容。

由此,深伪技术将能够被用以改变个体的群际态度和群际行为决策,进而激发起个体更多的自我超越动机与亲社会行为。例如,可以利用深伪技术,将个体代入边缘群体(如女性、农民工、霸凌受害者、聋哑人士)身上,使个体经历其不曾遭遇过的社会处境,缩短个体与他者之间的感知社会距离,以激发起更大的社会共情与社会接纳。可以预期,这一功能还可以被嵌入未来的数字新闻应用和沉浸式课堂、戏剧等场景之中。

五、结论与讨论

本文以身体作为切入视角,对深伪技术使用实践中的人机互动进行了探讨。本文提出了拟身链接的概念,以描述基于深伪技术的人机互动关系。深伪合成的“拟身”既非个体的真身,又非个体的化身,它是对个体自我的一种超真实模拟,是个体自我与虚拟世界之间的中介。在深伪技术的使用实践中,用户通过元件化嵌入的方式参与了数字身体主权的共建与共享,并实现了物理身体的扩展、身份的扩展与经验的扩展,进而从反事实的角度对自我进行认知。基于拟身链接,深伪技术能够启动特定的自我感知、对可能自我进行呈现,并对个体的社会身份进行校准。由此,深伪技术为自我概念重塑与行为决策的干预提供了全新的思路:当人们的经验现实难以被超越时,对其自我拟身进行改造与重塑,也能够产生真实的效用。

本文在“技术恐慌”的话语之外,为学界和业界理解深伪技术背后的人机互动提供了全新的“社会善用”视角,并搭建起了可循的概念框架。然而值得注意的是,尽管有相关实证研究作为支撑,但深伪技术的正向社会效用的概念框架依然有待推敲。未来的研究可以对本文所初步勾勒出的人机互动模式进行实证检验,以为深伪技术的前端技术设计以及社会嵌入过程提供可靠的良性的指引。