长三角“三省一市”边界地区体育产业高质量一体化协同发展研究

2022-04-22王家宏

王家宏 王 鑫

(1.苏州大学 东吴智库,江苏 苏州 215021;2.苏州大学 体育学院,江苏 苏州 215021)

2019年12月,中共中央、国务院颁布《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,长三角一体化发展正式上升为国家战略。体育产业作为长三角一体化发展战略的重要组成部分,自此有了明确的发展目标和时代使命。为了更科学地指导长三角地区一体化的科学发展,2020年8月,习近平主席在扎实推进长三角一体化发展座谈会上指出,长三角一体化发展要围绕重点领域、重点区域进行突破,以点带面加快一体化进程,率先形成新发展格局,这为长三角重点区域的体育产业引领全域体育产业更高水平的一体化发展指明了新的方向。本文基于“以点带面”的一体化创新发展理念,以长三角“三省一市”的边界地区体育产业一体化发展为研究对象,旨在通过分析长三角四省市边界地区的体育产业的现实发展情况、剖析一体化过程中面临的困境,提出推进本区域体育产业一体化发展的关键路径,以期为把本区域打造成体育产业一体化协同发展的“示范区”,进而引领长三角全域乃至我国体育产业高质量一体化发展并率先形成新发展格局提供理论借鉴。

一、长三角边界地区体育产业一体化的内涵解析

(一)经济学视角下的边界地区

在区域经济学视角下,边界地区是指相邻国家或地区之间在获得更多、更持久经济利益的愿景下,不断拓展资源跨区域流动的重要空间。(1)陈才:《区域经济地理学》,科学出版社2001年版,第15页。当前学界对于长三角边界地区的相关研究大多把“省际边界地区”作为研究对象,认为长三角省际边界地区即沪、苏、浙、皖四省市交界处毗邻城市所构成的区域。(2)张伟丽、杨慧敏:《中原经济区省际边界经济协调发展及空间格局演化分析——兼与长三角省际边界区的比较》,《经济经纬》2015第1期,第6-11页。同时也有学者将长三角作为整体,认为经济区经济本身是对行政区经济的否定,因此在对边界地区的界定中应从行政区向经济区的思维转换,(3)任以胜、陆林、朱道才:《区域协调发展战略下的行政边界研究框架》,《经济地理》2019第3期,第29-36页。这种“经济区边界”的研究思路也更加契合长三角区域高质量一体化发展的战略思维。在“经济区边界”的思路下,就不宜再将两省(市)之间的行政边界地区作为标准,否则就难脱将长三角整体割裂之嫌。在操作中,则应将四省(市)行政边界线的交会处为基点,将四省市行政边界线交会点所涉及的城市作为边界地区的主体,但由于在地理空间上,上海与安徽并不交界,因此沪-苏-浙、皖-苏-浙行政边界两侧城市所构成的区域更加符合“经济区”边界地区的意义,即宣城、无锡、苏州、上海、嘉兴、湖州六座城市。

(二)长三角边界地区体育产业高质量一体化

“三省一市”边界地区体育产业高质量一体化发展绝不是贪求一体化发展的规模,而是追求一体化发展的质效。因此,高质量的一体化,应是各级政府在全面深入分析区域内影响城市间体育产业协同发展因素的基础上,强调从政策体系、产业项目、交通网络、协作体系、开放环境五个维度出发,以“一盘棋”的思路破除“三省一市”间的行政藩篱,创建边界地区协同发展机制,提高产业发展政策协同度;以要素在边界区域内畅通流动为关键,加速更联通、更高效的区域交通网络的一体化建设;推动区域产业结构优化升级,改变区域体育产业低水平同质化发展现状,实施有差异、分工更加合理的产业布局;创新增长极辐射模式,逐步弥合六城市间的产业发展差距;实施更高水平的对外开放,吸引和集聚全球优质体育资源,形成更为强大的合力,进而推动边界地区体育产业的协同发展。

二、长三角边界地区体育产业一体化发展概况

(一)上海主动发挥增长极功能,创新次区域协作新模式

2017年,上海迈出了体育产业次区域协作的第一步,在出台的《上海市城市总体规划(2017—2035年)》中提出,打造嘉定安亭-青浦白鹤-昆山花桥、上海崇明东平-江苏海永-江苏启隆、上海金山枫泾-上海松江新浜-浙江嘉善-浙江平湖三大跨省域城镇圈,其中,上海崇明东平-江苏海永-江苏启隆城镇圈率先建成,体育产业发展也成为规划中的重要组成部分,并在实践中已经形成了以自行车、水上运动等赛事活动为引领的多种休闲体育集合地,成为城市圈体育产业以县级行政区小制度空间为主体的体育产业发展“试验区”,这也标志着上海主动发力,以项目实践积极探索体育产业区域合作的一体化发展方式正式进入次区域协作阶段。

(二)沪、苏、嘉产业协作不断深入,合作范围不断扩大

2018年,国家发改委颁布《苏皖(溧阳、郎溪、广德)合作示范区发展规划》,所涉及的上海市青浦区、江苏省昆山、吴江区、浙江省嘉善县四地体育局结合自身发展优势,共同制定并签署了《环淀山湖体育联盟战略合作框架协议》,并建立了环淀山湖体育联盟战略合作关系,标志着次区域体育产业交流和合作迈出新步伐。同时,嘉兴市将“加强省际重点板块合作”纳入长三角一体化的重点工作任务,并制定了以上海、苏州为主,同时积极与湖州展开合作的各项发展目标。在积极融入上海大都市圈战略中,两地体育局根据共同签署的《体育工作全面战略合作框架协议》,在以赛事互动为主要协作内容的探索中,成功举办了青浦龙舟、嘉善乒乓等系列环淀山湖地区群众体育赛事。顶层设计的不断完善,使三地体育产业跨省边界合作不断加强,协同发展机制得到了新的提升。

(三)湖州、宣城共同发力,产业特色愈发突出

(四)一体化保障机制不断完善,区域合作层级不断上升

2019年,国家发改委发布《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》(以下简称《方案》),明确了一体化示范区的范围,即上海市青浦区、江苏省苏州市吴江区、浙江省嘉兴市嘉善县,首次从国家战略层面明确了以长三角次区域先行先试带动整体发展的思路。伴随《方案》的颁布实施,苏州、上海青浦区、嘉兴三地体育局签署了《长三角生态绿色一体化发展示范区体育产业合作协议》,制订了“体育旅游和高级别赛事为核心”的发展规划,标志着三市之间的体育产业协作进入更深次、更精细的探索阶段。2021年3月,在长三角地区体育一体化发展推进会上审议通过的《长三角体育一体化协作协议(2021—2025)》,将“推动区域规划衔接和联动发展,形成一批具有重大影响和示范作用的高水平合作成果”作为长三角体育产业在“十四五”时期的重点任务。此后的5月,《长三角生态绿色一体化发展示范区重大建设项目三年行动计划(2021—2023年)》宣布长三角一体化示范区正式成立,再次明确了通过次区域发展先行先试的重要意义,同时,也为未来长三角边界地区体育产业的高质量一体化发展提供了有力的制度支撑。

三、长三角边界地区体育产业一体化发展的困境

(一)亟待国家层面精准的政策支持

近年来,跨省城市间的产业经济合作大多是各地区自发而起,而从我国经济区域合作发展的经验来看,缺乏国家层面政策支持的自发性区域合作动力十分有限。例如山东省于1988年牵头成立的黄河经济协作区覆盖黄河沿线9省11市,曾被誉为“装点中国经济体魄的金腰带”,但由于在交通、财政激励等各方面缺乏国家层面的政策支持,在20年间已逐渐走向区域经济发展的边缘。(4)每日经济新闻 :黄河经济区26年考:九省区各自为政难协作 政策支持不足“金腰带”褪色,2014年7月8日。https://www.nbd.com.cn/articles/2014-07-08/847004.html.纵然长三角一体化与黄河经济协作区相比具备国家战略优势,且边界地区六城市已表现出更深层次一体化发展的愿景,但由于缺乏国家政策的有力支持,边界地区自发地探索体育产业一体化协同发展仍难以形成市场统一、布局合理与要素通畅流动的新格局。例如在赛事产业的发展中,虽然长三角联合办大赛、共同提升长三角体育产业发展国际化水平在近年来已经成为各地的共识,(5)新华社:《从协作到一体化,长三角体育正破茧成蝶》,2019年11月27日。https://baijiahao.baidu.com/s?id=1651344350128513150& wfr=spider&for=pc.但缺乏国家层面的精准政策支持,协同发展力量仍显不足。

(二)区域内发展不平衡问题突出

当前长三角边界地区六市之间体育产业发展不平衡主要凸显在两个方面。

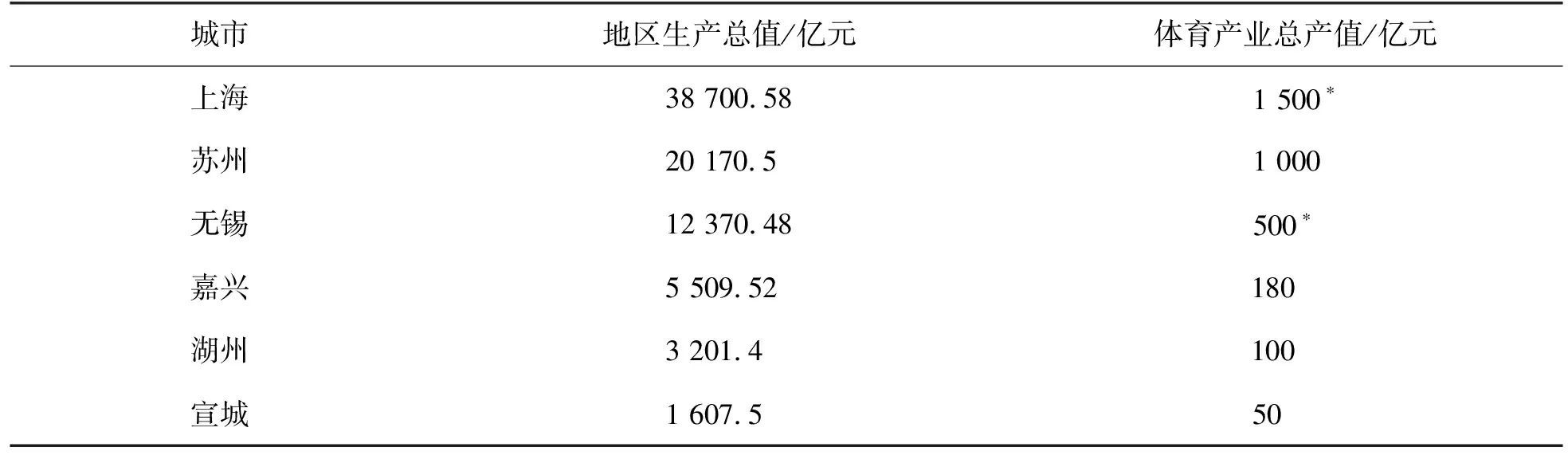

其一,体育产业发展基础不平衡。区域体育产业的发展与城市间空间距离、经济发展水平密切相关。(6)钟华梅、王兆红:《我国区域体育产业竞合关系及影响因素研究》,《地域研究与开发》2021年第1期,第29-33页;赵轶龙、戴腾辉:《我国体育产业发展过程中的区域性特征分析——基于现有省际数据》,《中国体育科技》2019第4期,第31-42页。长三角边界地区的六城市中,苏州、无锡、嘉兴与上海市空间距离的优势使其在区域体育产业发展中成为增长级辐射功能的主收益区,而三个城市良好的经济发展基础也使得体育产业发展水平快速提升。相较之下,宣城与湖州则明显表现出传统边界地区社会经济发展水平较为落后的特征,叠加二城市与增长极较长的地理空间距离,致使两城市在以上海为中心的辐射效应网中处于边缘位置。在经济发展水平和空间区位优势差异的共同作用下,长三角边界地区体育产业表现出明显的发展差异(表1)。

表1 长三角边界地区城市2020生产总值与地方“十三五规划”体育产业发展目标值

其二,交通建设发展不平衡。在现代交通体系中,高铁建设通过改变城市群的空间关联形态、促进城市群经济增长来影响城市群的经济发展,已经成为现代社会经济发展的重要组成部分。(7)齐昕、王立军、张家星等:《高铁影响下城市群空间关联形态与经济增长效应研究》,《地理科学》2021第3期,第416-427页。在当前长三角边界地区的高铁建设中,明显表现出由东向西的“核心-边缘”现象,非常不利于本区域体育产业要素的流通。通过对当前长三角“三省一市”边界地区中高铁通勤次数进行比较分析可以发现,以上海为基点,苏、沪两城市在单日单程高铁通勤车次最多,达到202次以上,与湖州、宣城联通的车次只有5次和4次,而在以苏州为基点的比较中则更为明显,苏州与宣城高铁单日单程仅有2车次,与湖州则尚未有高铁联通。(8)注:数据源自中国铁路12306官网2021年6月30天内通勤班次信息,以两地间30天内最大通勤班次为准。

(三)低水平同质化现象较为严重

根据波特的竞争力理论,产业集群是区域产业形成竞争力的重要方式,因此区域体育产业的同质化发展并非只会出现由于资源无序竞争而导致的负面效应。例如在高级化集群式发展中,合理明确的产业分工及科学有序的资源配置会不断强化区域产业的核心竞争力。自2017年以来,上海市已经充分显示出由生产性制造业向服务型制造业集聚转型的态势,(9)黄海燕:《上海市体育产业发展报告(2019—2021)》,社会科学文献出版社2021版。而苏州凭借强大的加工制造基础,使体育用品制造业日益兴旺而成为苏州市在打造全国体育产业示范城市发展愿景中的重点领域,这种生产性制造业(10)赵焱:《苏州打造全国体育产业示范城市》,《中国体育报》2017年7月13日。

与上海服务性制造业已经形成了相互需求与促进的关系。(11)钟韵、孙建如:《中心城市生产性服务业与外围城市制造业的互动关系——基于上海与苏州的实证研究》,《经济问题探索》2015年第4期,第80-87页。这样的发展趋势也意味着上海与苏州两地在未来体育用品制造业发展中将集聚长三角地区大量的体育制造业资源。而反观宣城、湖州两地,在社会经济结构中,第二产业仍是两地社会经济发展的主导产业,传统制造业优势突出,但由于资源流动不畅,(12)孙博文、尹俊:《交通投资何以实现高质量的市场一体化?——基于地理性与制度性市场分割的视角》,《宏观质量研究》2021第1期,第113-128页。以及上述资源竞争弱势等问题,两地在延伸当地产业链的过程中难以获得足够来发挥制造业基础优势的资源。且在由“制造”到“智造”的生产手段升级中,开发技术水平、工业加工能力和区域创新能力的不足又成为制约其发展的瓶颈。(13)白雪:《长三角城市群经济重心动态演变及区域发展差异分析》,《华东经济管理》2015年第3期,第46-50页。此外,由于近年来我国土地、劳动力国际市场优势逐渐减弱,原有如耐克等以体育服装、体育用品为主要生产商品的代加工生产市场逐步向越南、泰国等东南亚国家转移,这也给长三角边界地区边缘城市体育产业发展带来一定的挑战,最终将会导致低水平同构长期存在的趋势。(14)钟华梅、王兆红:《长三角区域体育产业分工与合作研究》,《中国体育科技》2021年第3期,第80-86页。

(四)上海单中心驱动模式动力不足

在有关区域协同发展模式的相关研究中,众多学者均论证了中心城市的空间溢出效应是中国地区经济发展不可忽视的重要影响因素。(15)姚永玲、邵璇璇:《京津冀协同发展中的多极核-双重边界效应》,《首都经济贸易大学学报》2020年第5期,第46-55页。但在当前长三角地区体育产业的现实发展中,上海在区域体育产业发展中明显地表现出正向“辐射效应”不足的现状,主要原因在于两个方面。

TDR是时间域反射技术(Time Domain Reflectometry)的简称,和雷达原理相似,也被称作“闭路雷达”。不同的是它使用同轴电缆作为信号的传输介质,通过TDR测试仪向埋入滑坡检测孔内的同轴电缆发射脉冲信号,当滑坡岩土体发生位移将使同轴电缆产生局部剪切和形变时,该部特性阻抗改变,信号发生反射与透射并反映于反射信号之中,分析反射信号的返回时间和反射系数等特性可确定形变的程度和发生位置,达到监测的目的。一个完整的TDR滑坡监测系统由电源、TDR同轴电缆、数据记录仪、电缆测试仪、远程通讯设备以及数据分析软件等部分组成[36](图5)。

一方面,从空间地理的角度来看,城市间相互作用的强度与城市规模呈正比,而在距离上则表现出明显的衰减趋势。(16)陈宗兴:《经济活动的空间分析》,陕西人民出版社2012年版,第247-252页。苏州在“沪苏同城化”发展战略中提出共同打造长三角会商旅文体示范联动平台,为长三角体育产业一体化发展迈出关键的一步,嘉兴同样在充分发挥临近区位的优势基础上,以2017嘉兴设立浙江省全面接轨上海示范区为协作起点,更加全面,细致地与上海市各区达成共同开展体育合作的一体化发展规划。反观湖州和宣城,两城市与上海地理空间距离较长,且上海大部分的溢出效应,尤其是体育产品加工制造业被苏州所吸收的现实问题,就使得处于辐射网络边缘的两城市受到的溢出效应较弱,难以与上海形成主动对接。

另一方面,在产业发展动能上,2015至2019年,上海市体育服务业产业规模比例由60.3%上升至79.4%,而体育用品及相关产品制造业产值占比由38%降至18.9%,(17)此数据来源于2015—2019《上海市体育产业统计公报》。各类体育产业资源逐渐转移到体育服务业上,产业结构逐渐由多样化向单一化转变。然而,多样化发展是推动产业系统创新发展、加速产业进步的主要推动力,(18)陈子真、雷振丹:《粤港澳大湾区城市间经济辐射力及影响因素分析》,《地域研究与开发》2019年第5期,第57-62页。从多样化向单一化转变则容易引致经济的“锁定”现象,即系统中各子系统的发展趋同。当前,上海体育产业专一化的结构演化使其在与各城市进行合作发展的项目类型选择上大多集中在高端服务业,“沪苏同城化”发展战略中生物医药、智能制造等领域达成的,包括2018年科技资源共享与协同发展服务平台等多项合作也印证了这一趋向。在这样“强强联合”的趋势下,宣城、湖州等体育产业尚处于起步阶段的城市在区域体育产业发展中的差距将会不断被拉大。从这一角度来看,上海的辐射功能因体育产业结构在快速的优化中已经与区域内其它弱势城市的发展不相匹配,因此也表现出上海单中心辐射带动区域体育产业整体发展的效应处于较弱的状态。

四、长三角边界地区体育产业高质量一体化发展的关键路径

基于上述对长三角边界地区体育产业一体化发展所面临四方面问题的剖析,推进长三角体育产业高质量发展,需要特别注重建设以下五大关键发展路径。

(一)加强政策的精准供给,为高质量一体化提供制度保障

强化政策的精准供给是长三角边界地区体育产业向更高质量协同发展的根本出发点。长三角边界地区体育产业的发展无法独立于长三角一体化的总体战略,因此在对长三角边界地区体育产业的一体化体制机制完善的过程中,应从两个层面进行。

第一个层面,提升边界地区一体化规划的层级。实施更精准的举措就要求四省市体育相关行政部门将边界地区体育产业协同发展置于一体化总体战略中更突出的位置。制订边界地区体育产业发展规划的基本思路,应以《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》《长三角体育一体化高质量发展的若干意见》等顶层规划为基础,同时,由“三省一市”政府及体育行政部门、长三角体育一体化办公室等单位共同参与编制,针对性地制定长三角“三省一市”边界地区体育产业发展的规划,明确边界地区体育产业协同发展的关键任务、重点项目与责任主体,并逐渐形成较为稳定的合作框架,同时,将长三角边界地区体育产业合作区建设纳入四省市未来中长期发展的规划当中,以此来保证尽可能地做到统一规划、共同执行。

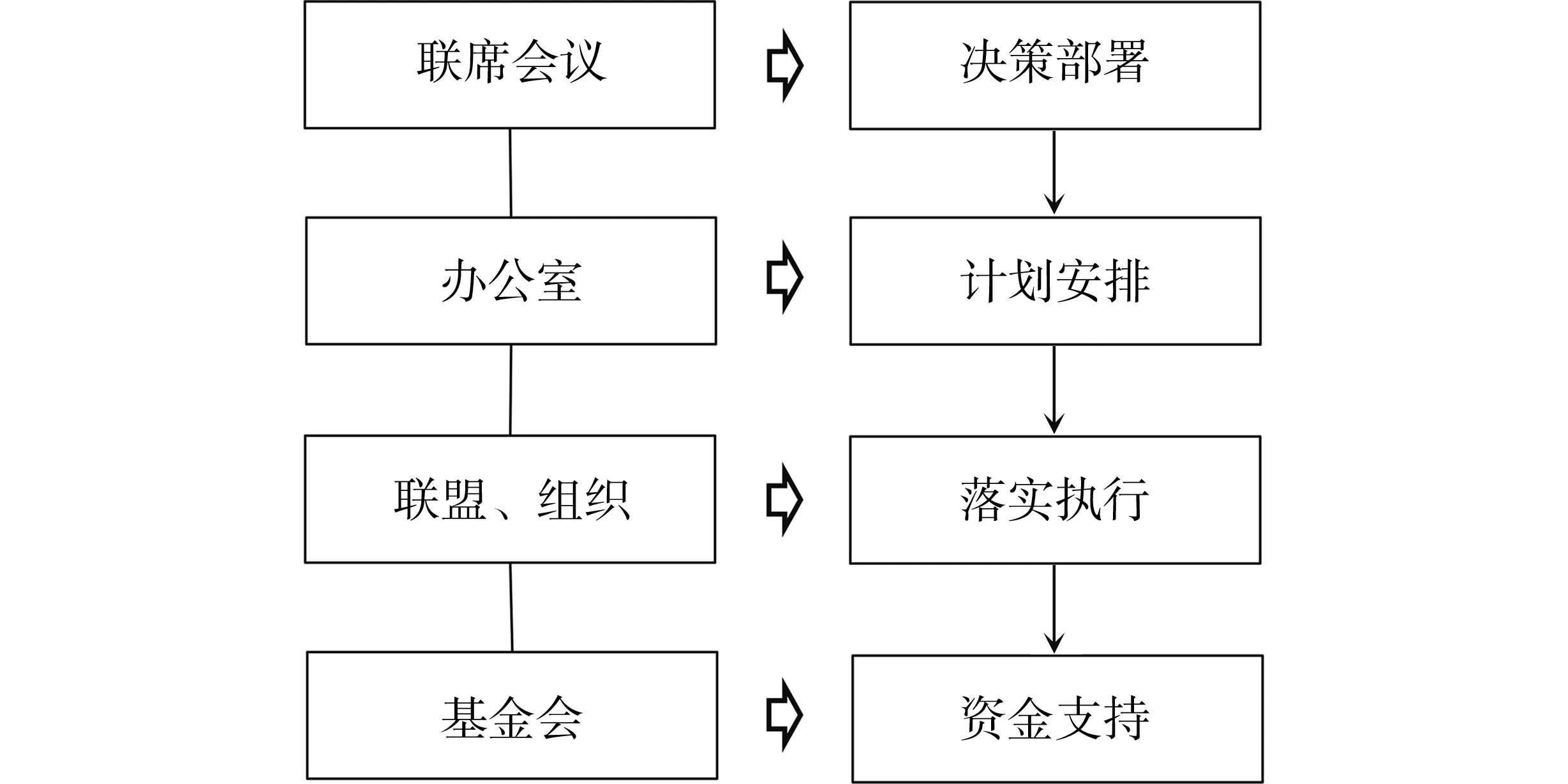

第二个层面,加快建立区域协同发展合作组织体系。体系设计应以成立边界区域体育产业联席会议制度为最高决策机构,区域内各市级体育行政部门相关负责人作为联席会议轮值主席,对区域体育产业发展的规划及发展过程中的重点、难点问题进行协商。同时,在六城市体育行政部门设立边界区域体育产业发展办公室,积极与长三角体育一体化办公室进行对接并建立合作机制,落实联席会议决策并对相关事宜进行计划部署,在彼此沟通中提出具体落实推进方案,并负责与省级政府或体育行政部门进行申报沟通以及与地方交通、改革等行政部门的协调联系,之后由建立的联盟、团体组织具体执行。最后,由各市级政府与体育行政部门根据当年财政收入比例进行拨款,同时与市场中体育相关企业以战略合作的方式吸纳资金,共同成立边界地区体育产业协同发展基金组织,为长三角边界地区体育产业一体化发展的相关基础设施建设、产业重点项目培育以及区域体育相关活动提供资金支持。

图1 长三角边界区域体育产业协同发展合作组织体系

(二)加快“赛事+文旅”产业布局,改变低水平同质化发展现状

优化产业结构是长三角边界地区体育产业高质量发展的重要内容,因此,破除以加工制造业为主的低水平同质化竞争进而转向更高级别的服务业协同发展势在必行。长三角边界区域内宣城-湖州的山地资源、苏州-上海的湖泊资源、苏州-无锡-湖州-嘉兴的环太湖圈以及串联起无锡-苏州-嘉兴-湖州的京杭大运河,为区域内开展体育赛事与体育文化旅游等高附加值的体育服务业提供了天然的基础。但到目前为止,基于上述自然资源禀赋的体育产业实践活动仍停留于级别不高且各自为战的初级阶段。因此在边界地区体育产业结构优化升级中,首先应明确“体育赛事+旅游”的优化目标,并在更高水平的区域协同中,形成各城市衔接度更高的“一区两圈一带”分类型、多层次规划的思路。

一是科学开发宣城-湖州山地资源区。宣城市森林覆盖率达55%,林业总面积44万多公顷,已经围绕登山、山地自行车项目为主推出了一系列体育赛事旅游项目。湖州市作为习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理念的发源地,依托其优质的山地资源,目前已举办了“莫干山国际越野跑挑战赛”“山地运动嘉年华Daventures Race”等一系列品牌山地越野赛事。两城市依托山地资源已经形成了一定等级和规模的“体育赛事+旅游”产业基础,但目前还缺乏具有国际影响力的高等级品牌赛事活动,未来在区域一体化发展规划中,应以登山越野、山地自行车等具备良好基础优势的项目为主,进一步科学地研究汽车山地赛、攀岩等山地项目,通过政府公共购买与市场资本投资相结合的方式,打造山地特色运动项目集群。

二是整合环太湖体育圈水上体育资源。早在1995年,国家体育总局在《1995—2010年体育产业发展纲要》中就提出开发太湖体育经济发展圈的体育产业建设思路。目前,江浙两省在群众赛事、体育旅游等项目建设中协同发展的理念仍相对滞后。(19)王磊:《“环太湖体育圈”城市假日体育基本特征与发展路径的研究》,苏州大学2016年。基于此,在强化围绕太湖的边界区域体育产业布局中,最为关键的是由江苏和浙江省级政府牵头,无锡、苏州、嘉兴、湖州四个城市的政府及相关部门共同商议,形成无锡-苏州-嘉兴-湖州四城市间的环太湖体育产业一体化的整体规划,并在成立长三角边界区域体育产业联席会议的前提下,共同建立环太湖体育产业联盟,以此通过跨省的固定协调机构对环太湖体育圈的现有资源进行统一整合优化,构建相应的管理体制和运行机制,进一步提升环太湖体育圈的品牌效应。

三是打造沪苏吴文化体育圈。苏州是吴越文化的发源地,而上海的文化被称为“海派文化”,两地文化相容度极高,吴越文化和海派文化共同构成了长三角传统文化的主体形态。在潜在的体育赛事资源中,苏州阳澄湖-吴淞江-独墅湖绿色通道与上海环淀山湖生态区的“双环”空间为水上项目开展提供了良好的环境基础,两地显示出了水同脉、文同源的特征。在此基础上,将文化灵魂注入“双环”体育文化建设当中,以江南船拳、龙舟等江南特色水上项目布局为重点,同时将现代城市特色融入其中,积极打造富含沪苏吴文化的体育圈。

四是打造大运河“体育文化带”。打造大运河文化带、生态带和旅游带是国家对大运河开发与保护作出的一项重大决策部署。当前,在京杭大运河体育产业整体布局中,除京杭大运河自行车超级挑战赛外,具有品牌效应的赛事文化活动较为缺乏。大运河在长三角跨省边界区域内无锡-苏州-嘉兴-湖州段全长共约98公里,河流资源优势突出,在沿大运河区域的体育产业布局中,应充分发挥“体育+特色文化”的优势条件,在体育赛事活动及文化旅游等项目设计中,要将四城市的文化遗产串联起来,使大运河历史文化与吴越文化有机融入沿河的“体育赛事+旅游”中来,最终形成由北向南的体育文化带。

(三)构建以“上海为龙头、苏州为中心”的更高效的辐射网络

建立多中心或副中心的城市网络,能够通过要素传导,驱动区域板块间互动融合和经济利益渐进分享式增进,促进区域经济协调发展水平的提升。(20)丁如曦、刘梅、李东坤:《多中心城市网络的区域经济协调发展驱动效应——以长江经济带为例》,《统计研究》2020年第11期,第93-105页。在边界地区六城市中,苏州无论是在人口规模、经济实力还是与上海的空间距离,都无疑具备副中心城市应具有的较强的经济实力、一定的人口规模以及与中心城市适当的距离,具有一定的辐射实力、潜力和有效的辐射范围的特征。(21)李春香:《城市群视角下我国省域副中心城市发展研究——以湖北宜昌市为例》,《湖北社会科学》2012第1期,第50-52页。在打造苏州为长三角边界地区中心城市的规划方案中,应注重两个环节。

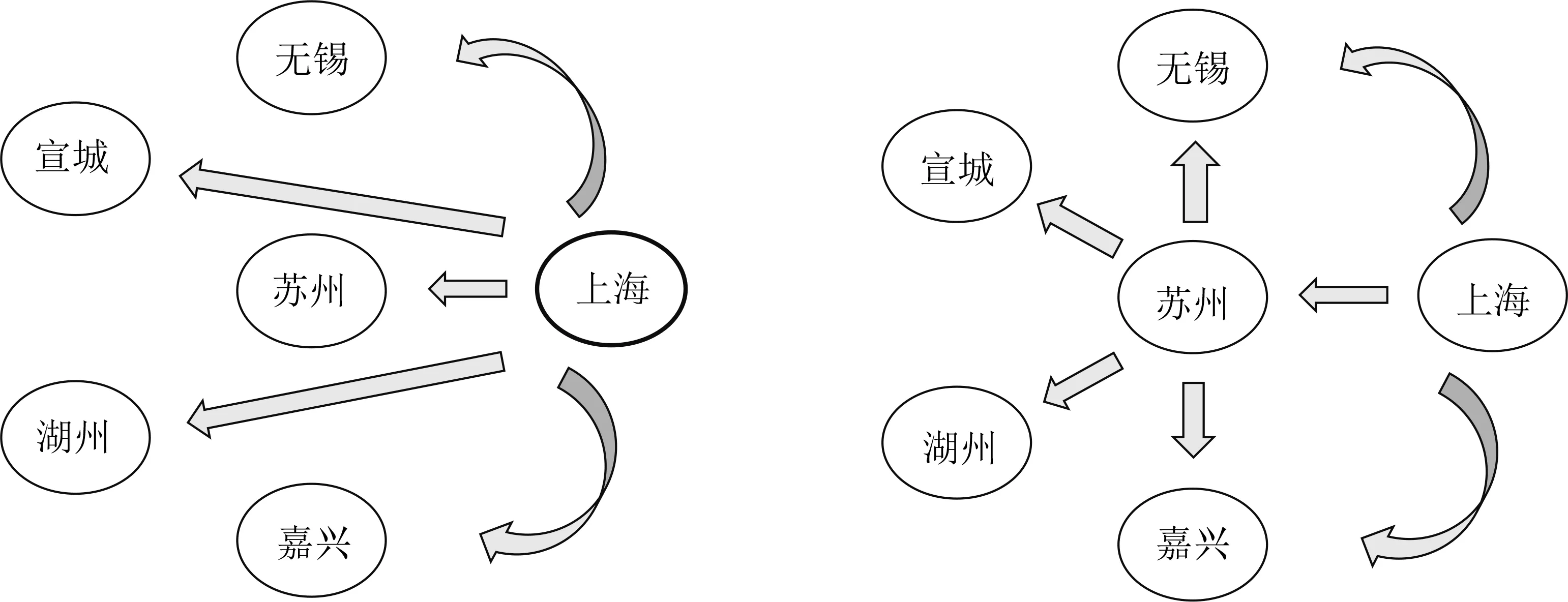

首先,苏州应在加强自身发展的同时,更积极、高水平地融入沪苏同城化建设当中,以与上海形成科技创新协同的共同体、体育产业价值链互补的功能体为目标,以体育产业协同创新、形成统一市场为主要任务,提升自身体育产业实力。其次,苏州要建立辐射思维,逐渐成为上海“龙头”辐射效应的“中继站”,弥补上海辐射效应的不足。此外,充分发挥自身在体育用品制造业方面的优势,通过与宣城、湖州在制造业技术、人才等领域的合作,提高宣城、湖州两城市在体育产品加工制造领域的生产水平。最后,苏州还应利用环太湖的自然区位条件,积极与区域城市在赛事活动、体育旅游、体医养融合等领域开展合作,实现多领域、高质量的协同发展格局,最终由以上海单核增长极带动区域体育产业发展的“手指型”辐射模式(图2),向以上海为龙头,苏州为中心的区域体育产业“手掌型”多层辐射网络转变(图3),以此提升长三角边界地区体育产业一体化发展的效率。

图2 单一“手指型”协作模式 图3 多层“手掌型”协作模式

(四)补齐边缘地区交通网络短板,实现交通网络更高水平衔接

现代交通网络对于民众的跨地区消费无疑具有积极的推动作用,(22)齐昕、王立军、张家星等:《高铁影响下城市群空间关联形态与经济增长效应研究》,《地理科学》2021年第3期,第416-427页。实现交通网络更高水平衔接是当前长三角边界地区体育产业在实现高质量发展过程中亟待推进的重点任务。对此,在政府扶持层面上,要对长三角边界地区交通基础设施建设给予一定的政策倾斜,将边界地区城市高铁交通建设纳入整体交通网络布局的重点规划当中。同时,在统筹建设机制上,“三省一市”的政府及交通、土地部门要共同将长三角边界区域高铁建设规划作为交通网络建设的主要目标。具体规划中,要将国家对长三角地区“增强欠发达区域高质量发展动能”的任务作为规划的核心要义,重点规划建设宣城、湖州两地由西向东的高铁线路,加快两地与区域高铁主干网络的贯通、衔接,减弱并逐步打破西弱东强的“中心-边缘”格局,为本区域的产业要素流动提供便捷通道,以此来充分释放宣城和湖州山地森林的户外体育休闲资源禀赋。同时在整体布局中,也可以构想将宣城、湖州山地资源区、沪苏吴文化体育圈、大运河“体育带”进行串联,加速长三角区域体育产业高水平一体化的发展进程。

(五)在更高水平的对外开放中,以外资外智促进高质量一体化发展

自改革开放以来,长三角地区一直是我国参与国际市场经济循环的重要窗口。在当前肩负率先形成新发展格局的使命下,(23)新华社:《习近平在扎实推进长三角一体化发展座谈会上强调:紧扣一体化和高质量抓好重点工作 推动长三角一体化发展不断取得成效》.http://www.gov.cn/xinwen/2020-08/22/content_5536613.htm.实现长三角边界地区体育产业高质量一体化发展,则应更加积极主动地实行更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放,在更深层的国际价值链中吸引和集聚全球高质量的体育资源。为此,需要重点做好以下两方面的工作:一是进一步梳理并破除各类体育生产要素跨国流动的壁垒,营造更加优化的外资营商投资环境。“三省一市”边界地区庞大的人口基数、较高水平的消费能力、强大的体育用品制造业基础以及丰富的自然资源禀赋,不仅能够吸引世界各类知名品牌企业的潜在合作,同时也可以利用外企的先进技术、管理方式和资本投入加速改变区域内体育用品多以中低端为主、产品“含金量”不高、国际品牌效应不强的困境。二是在更深层次的开放中学习、对标国际一流标准。在“双循环”新发展格局下,要以国际先进生产水平和管理方式为标准,不断升级产业结构,完善体育产业市场供给体系,提升体育产业市场供给质量,并以此更好地激发体育消费市场活力,进而更有效地提升区域内六城市体育产业一体化发展的质量,推动在区域率先形成新发展格局。

五、结语

站在“十四五”历史发展新起点,创新长三角体育产业一体化协同发展的思路和方式,是长三角地区体育产业一体化高质量发展的不竭动力。本文在长三角一体化示范区成立的启示下,从地理空间区位出发,以次区域发展带动整体区域提升为思路,研判长三角边界地区六城市体育产业发展所面临的问题,并以此为基探寻突破的有效路径,期望有助于促进长三角“三省一市”边界地区体育产业的发展,同时也能够为长三角地区体育产业的高质量一体化发展提供理论参考。