多模态监测在重型颅脑损伤患者低温治疗中的价值

2022-04-20封晓燕董月娇陈军辉史亚琴王玉海

封晓燕,董月娇,焦 薇,陈军辉,史亚琴,王玉海

解放军联勤保障部队第904医院(无锡太湖医院)神经外科,江苏 无锡 214004

创伤性颅脑损伤是我国乃至全球最常见的公共卫生难题,严重影响了国家经济发展,也给家庭带来严重的经济负担[1-2]。创伤性颅脑损伤后住院率占创伤患者总住院率的18.1%[3],而这一数据在发展中国家更高[4-5]。重型颅脑损伤 (severe traumatic brain injury,sTBI)患者出现的继发性脑水肿是导致顽固性颅内高压的重要因素。因此,改善脑水肿成为降低颅内压、改善预后的重要手段[6]。

低温治疗是治疗神经损伤的常见手段,尤其对于sTBI合并颅内高压的治疗[6-7]。近期有研究对sTBI患者低温治疗的有效性提出质疑[8],由于该研究存在设计缺陷,短时程低温治疗及快速复温可能导致颅内压反弹,增加不良预后的发生。另外,低温治疗可能诱发心律失常、肺部感染及凝血功能异常等,如何管理低温的深度及疗程等均会影响低温治疗的效果。多模态监测是指运用颅内压监测(intracranial pressure,ICP)、经颅多普勒超声(transcranial doppler,TCD)及脑电双频指数监测(bispectral index,BIS)等先进手段获得患者的相关生理参数[9],笔者前期研究发现ICP联合TCD及BIS等先进手段动态监测低温治疗,通过数据综合分析可达到低温治疗的精准评估、精准治疗。本研究回顾性分析2014年1月—2019年1月笔者科室收治的265例行低温治疗sTBI患者的临床资料,探讨多模态监测对低温治疗的价值。

临床资料

1 一般资料

纳入标准:(1)格拉斯哥昏迷评分(GCS)3~8分的颅脑损伤行低温治疗;(2)年龄10~85岁;(3)家属接受ICP监测及后续多模态监测。排除标准:(1)合并全身其他器官严重损伤;(2)妊娠或者哺乳期;(3)多器官功能障碍综合征;(4)入院时双瞳散大或呼吸消失等濒临死亡。

本组共265例患者,男性178例,女性87例;年龄11~83岁,平均46.2岁。112例行ICP监测(ICP组),153例行多模态监测(多模态组)。按照低温治疗前GCS结果分为:特重型颅脑损伤(GCS 3~5分)212例和重型颅脑损伤(GCS 6~8分)53例。两组患者的一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。本研究方案获得笔者医院医学伦理委员会批准(YXLL-2013-112)。

表1 两组患者基线资料比较

2 低温治疗策略

sTBI患者进入重症监护室,经神经重症团队评估后确定行低温治疗。具体方案如下:(1)目标肛温35℃,根据ICP值可调控在32~35℃;(2)采用亚低温治疗仪调控体温;(3)药物:盐酸右美托嘧啶镇静+枸橼酸瑞芬太尼镇痛。完成低温治疗后复温,8~12h恢复至37℃。

3 ICP组ICP监测及低温治疗管理策略

112例通过置入有创ICP探头单纯行ICP监测的sTBI患者依靠ICP值确定低温的深度及时程,基于ICP值确定脱水治疗的药物剂量及时程,定期复查头颅CT。低温治疗期间有47例患者行二次手术如去骨瓣减压或血肿清除手术,术后继续予以相同低温治疗管理。

4 多模态监测及流程管理策略

153例多模态组患者同ICP组一样通过置入有创ICP探头进行ICP监测,同时行动态BIS监测及8h/次的TCD监测。通过ICP及平均动脉压测脑灌注压,以脑灌注压为导向进行低温治疗管理,维持脑灌注压于70~100mmHg。通过TCD监测获取平均血流速度(Vm)、收缩期峰血流速度(Vs)、搏动指数(pulsatility index,PI)、舒张期末血流速度(Vd)、阻力指数(resistent index,RI) 等。可综合分析ICP及颅内血管情况,若出现血管痉挛则予以抗血管痉挛、适当扩容等对症治疗。通过24h BIS监测分析重症患者镇静镇痛深度及意识情况,当BIS>85时表示患者处于完全清醒状态,则需要适当增加镇静、镇痛深度;如果BIS<40可出现爆发性抑制,则需降低镇静、镇痛深度。

5 观察指标

比较两组患者30d全因病死率、6个月格拉斯哥预后评分(GOS),其中GOS 4~5分为预后良好,GOS 3分为重度残疾,GOS 1~2分为预后较差。同时比较低温治疗过程中常见的并发症如肺部感染、电解质紊乱、凝血功能异常等的发生率,同时比较脱水药使用剂量。

6 统计学分析

应用SPSS 19.0统计软件进行分析。所有定量资料采用t检验;计数资料采用χ2检验和Fisher精确概率法检验。P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

265例sTBI患者行低温治疗,其中112例(42.3%)行ICP监测,153例(57.7%)行多模态监测。低温治疗时程为5~12d,平均7.3d。

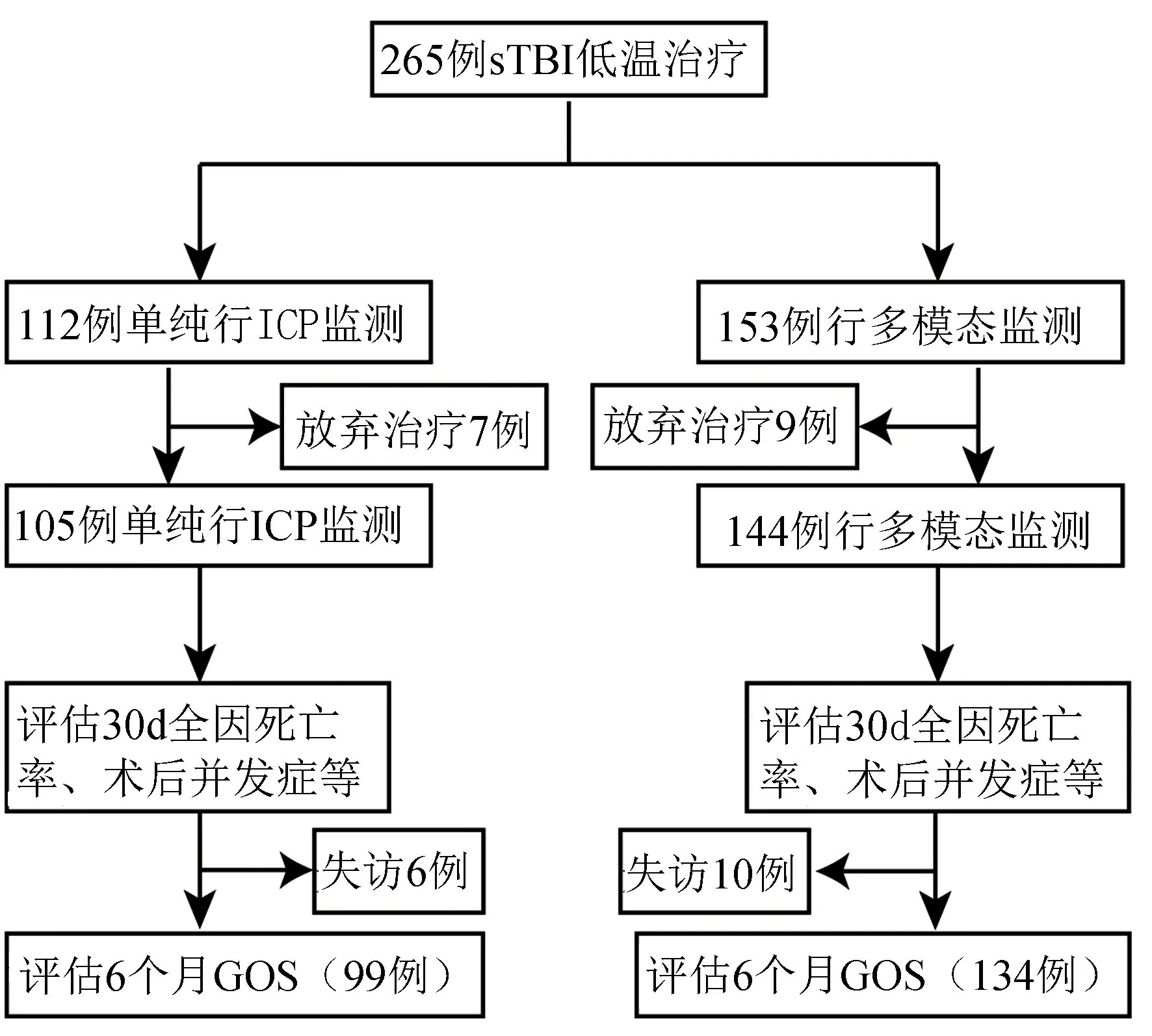

47例患者行二次手术如去骨瓣减压或血肿清除术,术后均继续低温治疗。16例患者因家属放弃而未能完成低温治疗,其余均完成低温治疗。16例患者失访,其余患者均完成门诊随访(流程图见图1)。

所有患者30d全因病死率为25.3%。排除低温治疗期间放弃治疗的患者,多模态组30d全因病死率16.0%(23/144)显著低于ICP组26.7%(28/105),P=0.039。经过6~40个月随访,排除16例自愿放弃治疗及16例失访的患者,共233例患者获得6个月以上随访。依据GOS,预后良好105例,重度残疾36例,预后不良92例。两组比较差异无统计学意义(P=0.713)。

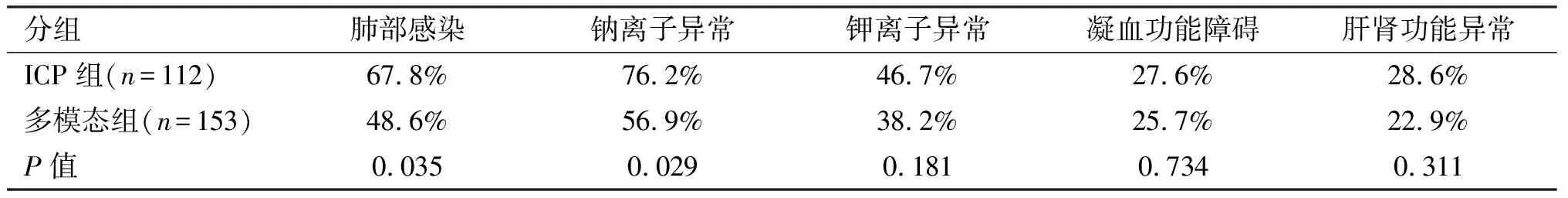

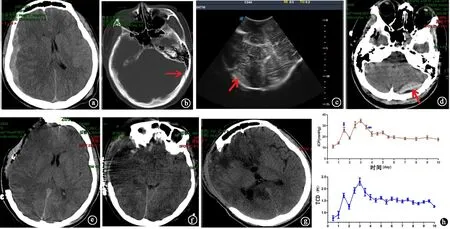

多模态组肺部感染以及钠离子异常的发生率明显低于ICP组(P<0.05)。两组患者钾离子异常、凝血功能异常、肝肾功能异常发生率比较差异均无统计学意义(P>0.05)。见表2。多模态组甘露醇及高渗盐的使用剂量明显少于ICP组,使用时间也明显短于ICP组(P<0.05,表3)。典型病例见图2。

GOS:格拉斯哥预后评分;ICP:颅内压监测;sTBI:重型颅脑损伤

表2 两组患者低温治疗期间并发症的比较

表3 两组患者低温治疗期间脱水药使用的比较

ICP:颅内压监测;TCD:经颅多普勒超声;PI:搏动指数

讨 论

sTBI是目前全球最常见的疾病之一,发病率和病死率极高,严重影响了社会经济发展[2-3]。ICP升高是sTBI患者死亡的重要预测因素,有效控制ICP可以降低病死率,改善患者预后[9]。在常规脱水及去骨瓣减压后仍无法改善ICP的情况下,低温治疗被认为是控制ICP最有效的手段[2,9-11]。然而也有研究发现低温治疗可能加重病情[12],推测是不恰当的低温管理所致。在本研究中,ICP组单纯以ICP监测为治疗导向,多模态组参考ICP、TCD及BIS监测的结果指导治疗。虽然两组患者预后优良率没有显著差异,但多模态组30d全因病死率、肺部感染均优于ICP组。多模态监测能精确评估低温治疗患者的ICP、脑灌注、低温程度及脑血流情况,从而精准实施低温治疗。

笔者前期研究发现sTBI患者围术期ICP监测可降低患者开颅手术率、住院期间病死率,ICP监测已被广泛认可,在低温治疗期间可根据ICP波动实时调整治疗方案[2,12]。TCD主要通过脉冲多普勒技术记录血流信号,从而获取血流动力学参数,间接反映脑血管的动力学状态,为TCD监测ICP带来可能。有研究证实TCD与ICP及脑血管弹性有密切相关性[13-14]。Nagai等[15]发现在急性颅高压下,Vm与ICP之间以及PI与ICP之间存在明确的相关关系。TCD监测既可以间接推导ICP值,也可以和ICP监测相互验证,更加准确地获得ICP值。另外,颅脑损伤后脑血管痉挛的发生率较高,对预后影响较大,但在临床中容易被忽视[16],TCD可快速明确诊断从而予以相应的抗血管痉挛治疗。因此,TCD监测既可以获取ICP亦可诊断血管痉挛,结合ICP监测可更好管理低温治疗。BIS是一种特殊的脑电信号分析方法,广泛用于判定麻醉深度[9]。sTBI患者在低温治疗期间,如何把握镇静、镇痛的深度是重症医师面对的一项难题。过深会增加肺部感染、凝血功能障碍等并发症的发生[17];过浅则无法改善高颅压。本研究通过BIS监测可以评估镇静、镇痛深度,使得低温治疗效果最优化。

综上所述,基于多模态监测为依据的目标导向治疗可精准研判低温治疗期间的患者病情,便于更好管理ICP及镇静、镇痛深度。多模态监测虽不能改善临床预后,但可降低30d全因病死率,降低低温治疗期间的并发症发生率,减少脱水药的使用剂量及时间。多模态监测为sTBI低温治疗提供技术支持及管理依据,值得推广。

作者贡献声明:封晓燕:论文撰写及校订;董月娇、焦薇、史亚琴:实施实验方案、收集资料;陈军辉:课题设计、基金支持、统计学分析及制图;王玉海:课题设计、基金支持