模拟战时复苏策略对家兔失血性心跳骤停效果的初步观察

2022-04-20杜文琼宗兆文贾益君蒋仁庆周小林杨昊洋

杜文琼,张 琳,,宗兆文,3,叶 钊,3,于 蕊,钟 鑫,贾益君,蒋仁庆,周小林, 杨昊洋

1.陆军军医大学陆军卫勤训练基地,战救技能训练教研室/创伤、烧伤与复合伤国家重点实验室,重庆 400038;2.陆军军医大学士官学校战术卫勤系,石家庄 050083;3.陆军军医大学第二附属医院骨科,重庆 400037

与内科性心跳骤停(medical cardiac arrest,MCA)相比,创伤性心跳骤停(traumatic cardiac arrest,TCA)在发病机制、病理生理变化和救治策略上有诸多不同。严重颅脑损伤、大量失血和张力性气胸等是造成TCA的常见原因,其中又以大量失血最为常见,可占到平时医疗救治中TCA的半数左右[1],而在战时这一比例高达80%~90%[2-3]。研究显示,对于失血性心跳骤停(hemorrhage-induce cardiac arrest,HiCA)进行心外按压是无效甚至是有害的,而使用全血或血液制品进行复苏可有效促进自主循环恢复(return of spontaneous circulation,ROSC)[4-6]。由于HiCA常需要急救,而战时其救治场所多在战现场,但我军现行《战伤救治规则》(2021征求意见稿)和现有保障条件无法实现在战现场使用全血或血液制品进行复苏,此时需要探索适宜的战时复苏策略,即在我军现有急救阶梯固定的救治范围、实施时间范围内根据配发的药品器材制定适宜的救治策略[7-8]。本文观察了模拟战时条件下的复苏策略对家兔HiCA的救治效果。

材料与方法

1 药物和试剂

羟乙基淀粉(HES)130/0.4氯化钠注射液(6%HES 130/0.4,每1 000mL内含羟乙基淀粉130/0.4 60mg、氯化钠9g,北京费森尤斯卡比医药有限公司)、乳酸钠林格注射液(每1 000mL内含氯化钠6.0g、氯化钾0.3g、氯化钙0.2g、乳酸钠3.1g,中国大冢制药有限公司)、氯化钠注射液(500mL:4.5g,四川科伦药业股份有限公司)。

2 动物分组、模型制备和复苏策略

50只家兔(动物防疫合格证书编号:渝北动防合字第00005号,动物使用许可证编号:渝001307002),雌雄不拘,重量(2.6± 0.4)kg,兔龄(8.9± 0.4)个月,随机分为A~E 5组,每组10只,通过控制性失血法制备HiCA模型。制模前,1%戊巴比妥钠以5 mL/kg的剂量腹腔注射麻醉家兔,然后左侧颈总动脉置管用于持续监测平均动脉压(mean arterial pressure,MAP)、收缩压、舒张压和心率及采动脉血做血气分析,右侧颈内静脉置三通管用于采集血样检测血常规、常规凝血相和血生化以及用于输注复苏液体[9]。左侧股动脉置管,用于控制性抽取血液降压。本实验获得陆军军医大学校医学伦理委员会审批(AMUWEC2019471)。

从股动脉置管中以2mL/(kg·min)的速度抽取血液,直至收缩压<10mmHg,且持续20s以上;此时,判定HiCA动物模型制备成功[3-5]。抽取的血液用柠檬酸钠储存,室温20℃下保存,用于后续复苏。

制模成功后10min内,5组动物分别接受羟乙基淀粉130/0.4氯化钠+1h后全血输注(模拟战时复苏组,A组)[7-8]、羟乙基淀粉130/0.4氯化钠(B组)、乳酸钠林格液(C组)、氯化钠(D组)和全血复苏(E组)。其中,复苏液体的用量与该只动物制模失血量相等,输注速度为3mL/(kg·min)。A组动物在TCA后1 h输注10mL全血。上述时间点的选择模拟我军《战伤救治规则》(2021征求意见稿)中规定,即战现场急救在伤后10min内完成,而损害控制复苏在伤后1h内完成[7-8]。

收缩压恢复至50mmHg、维持1min以上且可触及颈总动脉搏动判定为ROSC[3-5]。从复苏结束至恢复ROSC计时(单位:s),各组之间进行比较。ROSC后,持续监测平均动脉压(MAP)和心率,TCA后1h内每隔20min记录1次MAP和心率,1~4h每隔1h记录1次MAP和心率,4~8h每隔2h记录1次MAP和心率,8~24h每隔4h记录1次MAP和心率。

3 检测指标

麻醉后制模前及制模后1、4、8h和24h取血检测各项实验室指标。使用手持式血气分析仪(新加坡Flextronics公司)测定动脉血气,记录乳酸和血氧饱和度(oxygen saturation,SaO2)。使用BC-5180 CRP(中国深圳迈瑞公司)型全自动全血细胞计数仪计数血细胞,记录红细胞(red blood cell count,RBC)和血小板数量(platelet count,PLT)。各时相点1.5mL静脉血低速离心后取血浆使用HB-P01全自动干式生化分析仪(光宝医疗器械常州有限公司)检测肌酐(creatinine,Cr)、尿素氮(urea nitrogen,UN)、谷丙转氨酶(alanine aminotransferase,ALT)、谷草转氨酶(aspartate aminotransferase,AST)、肌酸激酶同工酶-MB(creatine kinase isoenzyme-MB,CKMB)的浓度,使用RAC-030自动凝血分析仪(中国深圳雷诺生命科学有限公司)检测常规凝血相,记录国际标准化比值(international ratio,INR)。

制模后24h所有血液标本收集后,以过量氯化钾溶液静推致死动物。如果在实验终点前动物发生死亡,其各项测量指标统计至其死亡前一时相点。死亡判断标准:收缩压为0,无自主呼吸,持续时间>3min。

4 统计学分析

结 果

1 ROSC、生存率和生理指标变化情况

各组动物达到制模成功时失血量之间差异无统计学意义,为整体血容量的40%~45%(表1)。A、B和E组家兔自主循环恢复率为100%,恢复ROSC用时两组比较差异无统计学意义(表1)。

表1 各组动物制模和ROSC情况

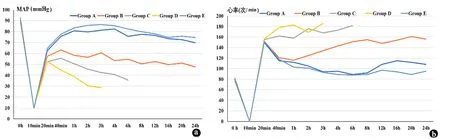

制模前各组动物的MAP波动(88.6±6.8)~(91.5±7.9)mmHg,心率波动(77±5.2)~(82±5.9)次/min,各组之间差异无统计学意义(P>0.05)。恢复ROSC后,A组动物MAP在1h输注血液后趋于稳定,波动在(69.8±5.8)~(80.7±8.2)mmHg之间,同E组在各个时相点差异无统计学意义;B组在恢复ROSC后,MAP在伤后1h趋于稳定,但数值明显低于A组和E组(图1)。A、B和E三组家兔心率在ROSC后至TCA后1h内明显高于基础值,在伤后1h后的各个时相点下降并维持相对稳定,但A组和E组心率明显低于B组(图1)。心率呈现同MAP相反的变化趋势(图1)。1只A组动物在制模后16h左右死亡;B组动物在伤后5、6、9、12、14h分别有1只家兔死亡。24h内整体存活率为50%。

C和D组自主循环恢复率分别为50%和40%,恢复ROSC的时间差异无统计学意义(表1),明显高于A、B和E组。MAP在恢复心率后短暂地维持稳定,在制模1h后明显下降,两组MAP均明显低于A组和E组(图1)。C组和D组家兔心率在各个检测时相点均明显高于A组、B组和E组。C和D组家兔心率在ROSC后至TCA后1h内明显高于基础值,后逐步升高。C组家兔病死率,1h内为50%,4h内为70%,8h内为90%,24内整体病死率为100%;D组家兔病死率1h内为60%,4h内为100%, 24h内整体病死率为100%。

2 各组实验室检测指标变化情况

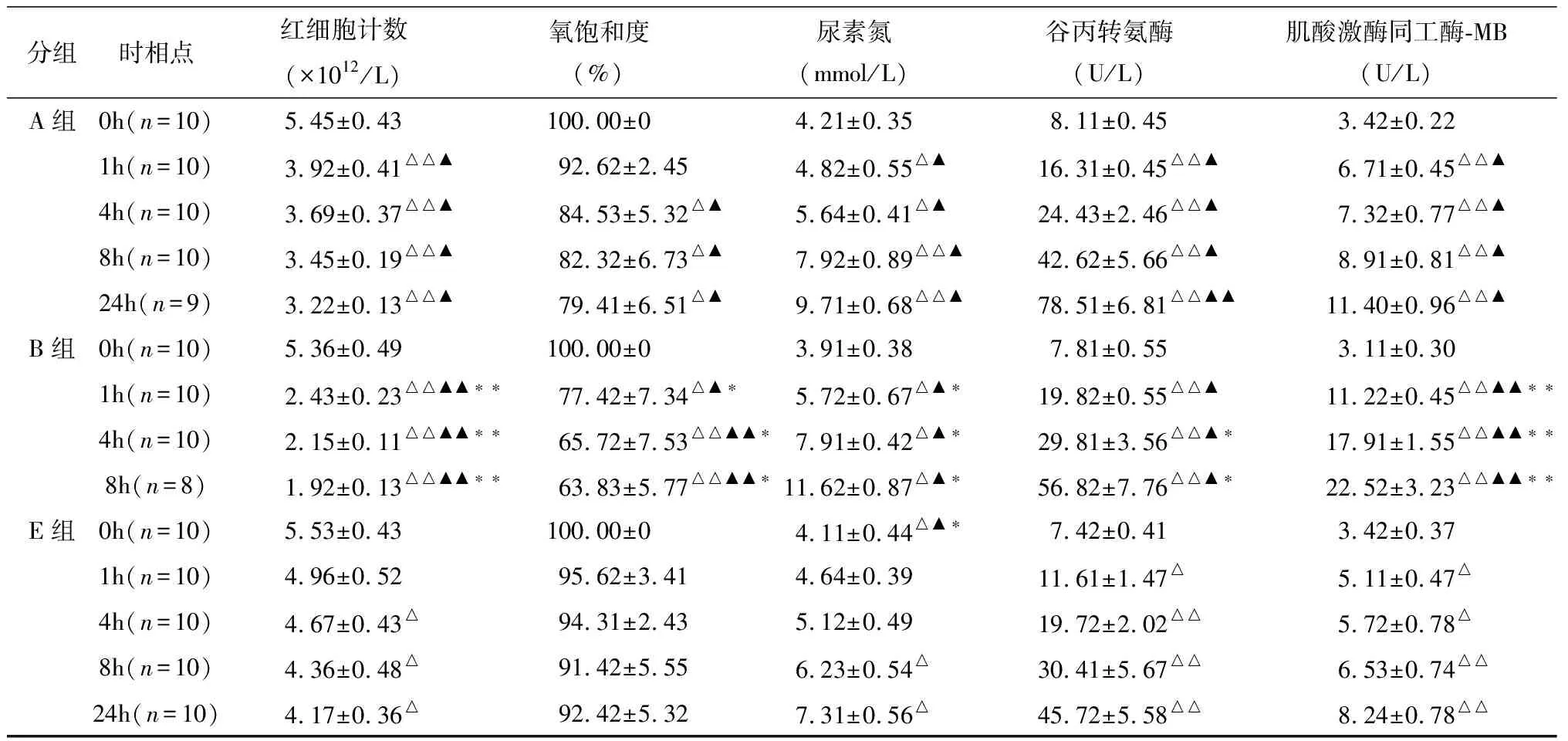

在伤后1h和以后的各个时相点,C组和D组家兔数量不足,未纳入统计;24h时相点时B组动物数量为5只,数量不足,也未纳入统计。

各组家兔伤后乳酸浓度均升高,明显高于基础值。制模后1h各组乳酸浓度差异无统计学意义,4h及以后各个时相点E组乳酸浓度明显低于A和B组,而B组乳酸浓度高于A组(表2)。

制模后1h,各组红细胞和血小板数量明显低于基础值,其中,A组和B组及基础值相差非常显著,E组与基础值相差显著。这一结果显示,虽然是将抽取血液全部回输,其红细胞和血小板数量仍低于基础值,其与红细胞、血小板在抽取和输注过程中的损伤有关,也可能与创伤后凝血病导致的失血有关。在1、4、8和24h各个时相点,E组的血小板和红细胞计数明显高于A组,而A组又高于B组(表2)。

各组家兔在各个时相点INR均明显升高,明显高于基础值。其中,E组和A组INR值明显低于B组(表2)。

自HiCA后1h各时相点,各组家兔的Cr、UN、ALT、AST、CK-MB浓度高于基础值,E组的数值明显低于A组和B组,而A组低于B组(表2)。这些数据显示,全血复苏和模拟战时复苏策略家兔的肝、肾、心脏等主要脏器功能结局最好。

图1 各组平均动脉压(MAP)和心率变化情况。a.各组平均动脉压变化情况;b.各组心率变化情况

讨 论

我军《战伤救治规则》规定,战现场急救在伤后10min内完成,而损害控制复苏在伤后1h内完成[8]。本研究模拟战时救治条件和要求,观察了制模后10min内使用羟乙基淀粉、1h补充输注全血,模拟了从战现场到救护所的救治过程。由于我军战现场尚不具备使用全血和血液制品的条件,且研究表明战术区液体选择的降序优先级别依次为羟乙基淀粉、乳酸钠林格液和生理盐水[10],因而本研究将模拟战时复苏策略设置为10min输注羟乙基淀粉130/0.4氯化钠+1h后全血输注,而将全血输注作为阳性对照。结果表明,模拟战时复苏策略可有效促进失血性心跳骤停的自主循环恢复,提高其生存率和重要脏器功能。这提示,为提高救治成功率,战现场救治阶段可使用羟乙基淀粉,其可有效地促进ROSC,但应在早期救治机构内尽快补充全血或血液制品,以更好地维护血液循环的稳定和脏器生理功能。既往尚没有模拟我军战时救治条件和战时救治阶梯进行HiCA复苏的研究,本文创新性发现模拟战时复苏条件可提高HiCA的救治成功率,对指导战时伤员救治有较高的指导意义。

早期认为对TCA进行心外按压等救治是徒劳的,而后随着人们对其病理生理的深入了解以及损害控制复苏技术的进步,TCA的救治成功率已与MCA相当,甚至在战时某些统计中,其成功率明显高于平时救治成功率。这主要得益于集束化的救治策略,即快速纠正造成TCA的可逆性因素(如张力性气胸、气胸、低血容量等),然后进行高质量的心肺复苏和液体复苏[11-14]。HiCA是TCA的一种特殊类型,在没有进行有效的液体复苏前,进行心外按压对救治效果是有害的[4,6]。因而本研究只观察了液体复苏的效果,而没有观察心外按压的效果。结果表明,在充分的液体复苏下,不需心外按压即可实现ROSC。这一结果与我军传统教科书中要求在心跳骤停后要立即进行心肺复苏的做法是不同的,本文研究结果对提高这类伤员的救治成功率具有重要意义。

表2 各组动物实验室检测指标变化情况

分组时相点红细胞计数(×1012/L)氧饱和度(%)尿素氮(mmol/L)谷丙转氨酶(U/L)肌酸激酶同工酶-MB(U/L)A组0h(n=10)5.45±0.43100.00±04.21±0.358.11±0.453.42±0.221h(n=10)3.92±0.41△△▲92.62±2.454.82±0.55△▲16.31±0.45△△▲6.71±0.45△△▲4h(n=10)3.69±0.37△△▲84.53±5.32△▲5.64±0.41△▲24.43±2.46△△▲7.32±0.77△△▲8h(n=10)3.45±0.19△△▲82.32±6.73△▲7.92±0.89△△▲42.62±5.66△△▲8.91±0.81△△▲24h(n=9)3.22±0.13△△▲79.41±6.51△▲9.71±0.68△△▲78.51±6.81△△▲▲11.40±0.96△△▲B组0h(n=10)5.36±0.49100.00±03.91±0.387.81±0.553.11±0.301h(n=10)2.43±0.23△△▲▲∗∗77.42±7.34△▲∗5.72±0.67△▲∗19.82±0.55△△▲11.22±0.45△△▲▲∗∗4h(n=10)2.15±0.11△△▲▲∗∗65.72±7.53△△▲▲∗7.91±0.42△▲∗29.81±3.56△△▲∗17.91±1.55△△▲▲∗∗8h(n=8)1.92±0.13△△▲▲∗∗63.83±5.77△△▲▲∗11.62±0.87△▲∗56.82±7.76△△▲∗22.52±3.23△△▲▲∗∗E组0h(n=10)5.53±0.43100.00±04.11±0.44△▲∗7.42±0.413.42±0.371h(n=10)4.96±0.5295.62±3.414.64±0.3911.61±1.47△5.11±0.47△4h(n=10)4.67±0.43△94.31±2.435.12±0.4919.72±2.02△△5.72±0.78△8h(n=10)4.36±0.48△91.42±5.556.23±0.54△30.41±5.67△△6.53±0.74△△24h(n=10)4.17±0.36△92.42±5.327.31±0.56△45.72±5.58△△8.24±0.78△△

除了对ROSC和生存率的影响外,本研究发现战时模拟复苏策略可明显改善凝血功能、微循环(乳酸降低)和脏器功能,这些影响是相互交织的。例如,使用羟乙基淀粉+全血复苏,其红细胞、血小板、凝血因子浓度均有效升高,其既可改善微循环,也可降低创伤后凝血病的严重程度,进而减少失血[15-17]。而这些因素的总体效果又有利于脏器功能的维护,并最终有利于提高生存率。

局限性:(1)本研究仅观察模拟战时复苏策略在失血导致心跳骤停这一动物模型中的效果,而在战时,失血通常伴有严重的组织损伤,其病理生理变化可能同单纯失血有所不同[4,6]。笔者将在未来的研究中观察这一复苏策略在复杂战伤合并出血模型中的效果。(2)本研究的一个固有弱点是动物研究的结果向人体进行转换时需要进行更多深入的研究,需要建立家兔、猪和狗等不同动物与人之间的换算关系[4-7]。

作者贡献声明:杜文琼:动物模型制备、撰写论文;宗兆文:研究设计、设计论文框架、审定论文;张琳、叶昭、于蕊、钟鑫、贾益君、蒋仁庆、周小林、杨昊洋:参与实验研究