探寻思维可视路径,提升学生语文素养

2022-04-20唐春燕

唐春燕

【摘 要】“思维可视化”与教育领域的融合,是近几年新兴起来的教学模式。它的出现与运用,可以促进语文高效课堂的建构。在小学语文教学中,教师可以通过盘点前后知识、搭建思维训练场域、拓展资料等方式和策略,开阔学生的思维,让学生经历有深度、有意义的学习,增强学生的学习能力,并以此推动学生语文素养的提升。

【关键词】价值追寻 多种阅读策略 关联知识组合 拓展资料

2012年,世界经济合作与发展组织发布了份体题为要的报告——《为21世纪培育教师提升学校领导力:来自世界的经验》的最新报告。该报告指出,21世纪我们要培养学生的基本技能,必须培养学生的批判性思维、创造性思维以及生活方式等。北京师范大学的顾明远教授认为,教育的一项重要任务就是培养学生的思维。而思维可视化,是指运用一系列技术,将本来不可视的思维(思考方法和思考路径)呈现出来,使其清晰。它由华东师范大学现代教育技术研究所最先提出,经过一年的研究,思维可视化教学模式受到众多教育专家及80多所学校的校长的认可。他们一致认为被可视化的思维更有利于理解和记忆,可以有效提高信息加工、传递的效能。那么,在语文教学中如何探寻思维可视化路径,提升学生的语文素养呢?下面笔者就以统编版语文六年级上册《少年闰土》的教学为例,浅谈对这个问题的思考与实践。

一、思维可视——让思维联结物象

(一)盘点:思维可视的加工厂

1.盘点单元,建构单元系统

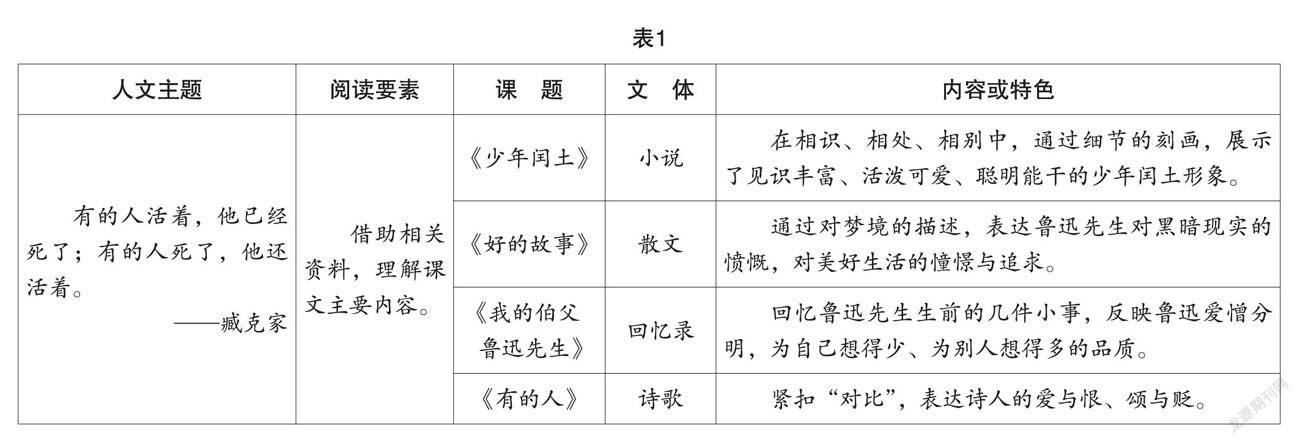

统编版语文教材从单元导语、到课文、到语文园地、再到习作,每一个活动都紧密围绕“语文要素”展开,是一个无法分割的单元系统。而六年级上册第八单元选编的四篇课文都与鲁迅先生有关。因此,在教学时,教师改变传统的教学观念,对一个单元的教学进行全面的思考,从原先一课一课确定目标转变为单元整体设计确定目标,从关注单篇知识点的教学转变为学生单元学科素养的整体培育。教师可以引导学生浏览本单元的文本,对人文主题、语文要素、单篇文本内容等形成初步的印象;在学完本单元后,借助思维可视化中的图示法,将零散琐碎的内容加以重组,将庞杂的单元结构进行梳理,形成一个清晰的表格(见表1)。这样,不仅可以帮助学生巩固所学的语文知识,而且也促进了学生学习能力的提升。

2.盘点文本,建构整篇框架

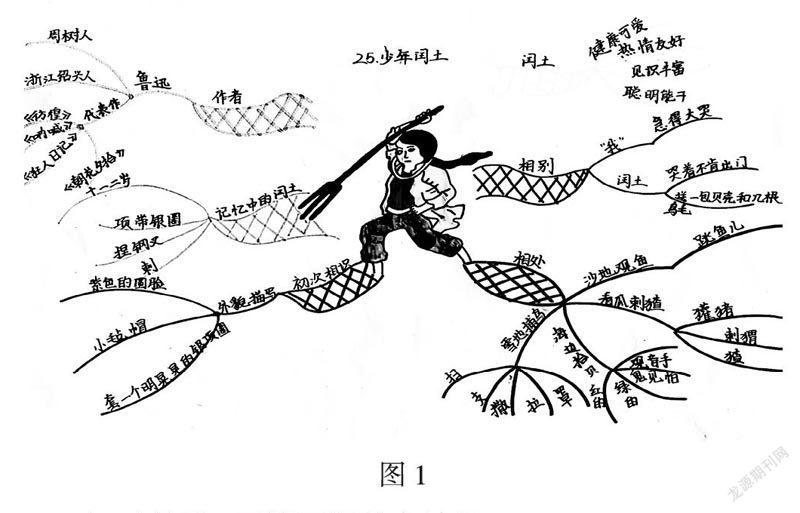

在宏观上,教师有单元整体的观念,更有利于学生语文知识的巩固与吸收、思维的发展与提升,但提高学生对单篇文段的概括与理解能力是小学高年级阅读教学的目标之一,而思维图示依然是实现此目标的一个坚实的脚手架。学完《少年闰土》后,教师也可以引导学生借助思维可视化工具,绘制思维导图,让学生将隐形的思维过程、无形的知识一览无余地呈現出来,有效地培养学生分析、概括、归纳、联想的能力。

结合具体的文本或文段,教师还可以引导学生灵活地运用如鱼骨图、树状图、气泡图等图示(见图1),让学生借助这些支架实现思维的“着陆”与“攀缘”。

(二)策略:思维可视的竞技场

1.提问——让思维“遇见”

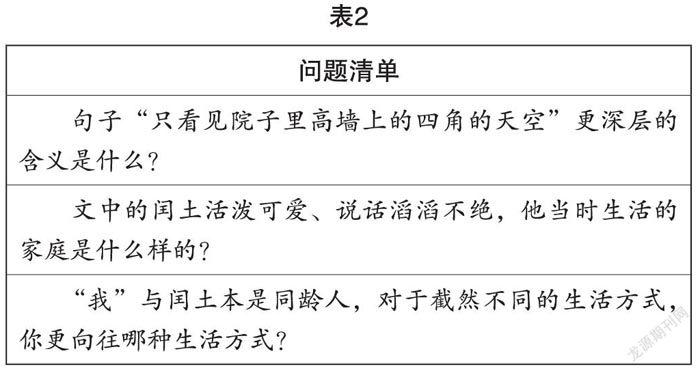

没有人像孩子一样提问、求知,也没有人像他们一样追根究底。孩子们,不是简单地热爱提问,他们因问题而生。学生作为独立的阅读者,在阅读的过程中,都能够提出基于文本和由文本而生发的问题。预习时,教师引导学生将产生的问题写下来,并整理归类形成清单(见表2)。这小小的问题清单达到思维可视化的目的,还让教师从中了解了学情,便于开展有针对性的阅读教学。

2.朗读——让思维“听见”

选编进教材的文本文质兼美,学生读起来朗朗上口,是学生积累好词佳句的范本材料。这就要求课堂上,教师应充分地尊重学生,让学生通过多种朗读方式,读出对内容的理解、对人物的认识、对情感的把握。教师特别要加强对朗读的指导,通过播放视频听读、教师范读、引导读等方式,让学生想象画面,走进人物,体会作者的写作目的。如有感情地朗读“月下刺猹”时,要读出月下景色的宁静与优美,读出闰土的机智与敏捷;有感情地朗读“离别”时,要读出人物依依惜别的深情;有感情地朗读“对话”时,要读出“我”羡慕而向往的心情……学生朗读时的语气、语调、语速等,也是思维可视的一种表达。

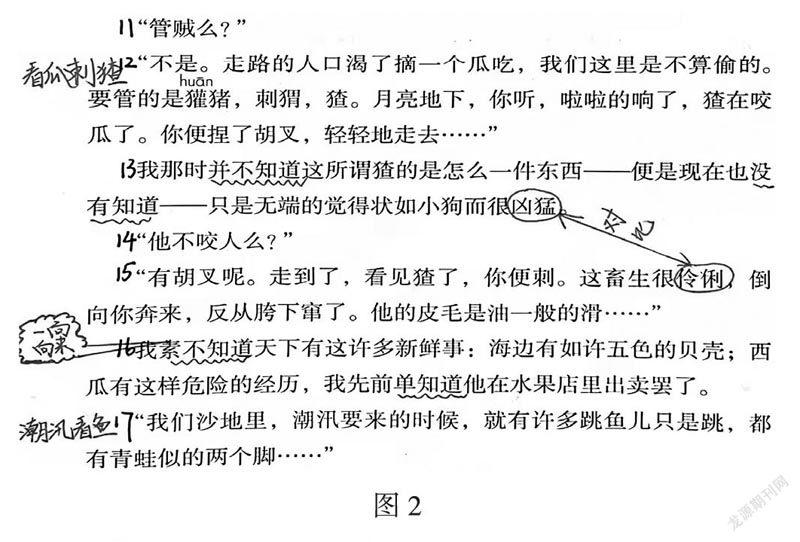

3.批注——让思维“看见”

批注式阅读就是阅读者在阅读过程中,将自己的所思、所感、所惑,以文字的方式,在文中及空白处进行标记和书写,用来帮助理解、深入思考的一种读书方式。在学生做批注的基础上,教师再引导交流,可以促进学生、文本、教师之间对话的深刻性。在《少年闰土》中,学生用列标题的形式批注了课文中讲到的四件稀奇事,并运用泡泡图批注闰土的外貌、语言、动作等语句的描写,深刻体会作者笔下的闰土是一个机智、勇敢、聪明、能干的农家少年形象,进而体会鲁迅对于劳动人民的热爱。这些或符号或文字或图片式的批注,都是学生阅读思维呈现的形式。教师也可以凭借这些批注(见图2)直观地感受学生思维的过程。这样,既能发现每个学生的想法有共同点,又能发现每一个学生个性化的理解和思考。

图2

4.表演——让思维“展示”

表演,形象直观,生动有趣,易于激发学生的学习兴趣,架构起学生与文本之间的桥梁,锻炼学生动脑、动手、动眼、动口的能力,同时,淋漓尽致地展示了学生思维活动的成果。在《少年闰土》一文中,教师可以让学生演一演闰土雪地捕鸟的过程。学生表演时,使竹匾这一陌生的物体直观呈现,体现鲁迅遣词造句——“扫、支、撒、拉”等动词的精准便用,唤醒学生好动的天性,激发其好奇心,还活跃了课堂气氛。

(三)组合:思维可视的着力点

在阅读教学中,教师要潜心钻研教材,更要创造性使用教材,要善于把文本中有关联的段落、对比鲜明的句子或者表现手法相同的地方……进行重组呈现,让学生进行深度学习,促进其思维的发展。在《少年闰土》一文中,如了解闰土形象时,可以从 “以貌看人”“以事写人”“以景称人”这三个维度来解读;同时学习看瓜刺猹时,可以勾连到第一段的场景描写,进行对比阅读;文本中还有大篇幅的语言描写,细心的读者会发现,课文的第七、第十二、第十五、第十七自然段的末尾有省略号,教师也可以把这些段落集中呈现,引导学生通过想象、归类、比较、勾连等思维活动,调动学生已有的知识储备来完成对“物象”与情景的描述与构建。这样不仅可以达到思维“可视”的效用,还能为学生创设自能的思维着力点,实现其语言的建构与发展。

(四)拓展:思维可视的生长链

实践表明,对同一个学习内容的认知,学生所拥有的背景知识或相关资源越丰富,其思维活动的品质就越高。因此,在语文教学中,教师要根据文本特质和学生的思維水平相机地引入一些背景知识、相关资源,在学习内容的厚积和学习手段的碰撞中培养学生的高阶思维。这样既能让本单元的语文要素“借助相关资料,理解课文主要内容”落地生根,又能加深学生对作者的理解。

课文《少年闰土》是小说《故乡》的节选,写的是鲁迅返乡处置家产的一段往事。文中多处细节需要联系鲁迅和闰土的家庭背景进行补充拓展阅读。如“那时我的父亲还在世,家景也好,我正是一个少爷”教师可以引导学生查阅鲁迅的身世背景;“院子里高墙上的四角的天空”,教师可以引导学生拓展《从百草园到三味书屋》《五猖会》中鲁迅幼年学习的片段;在学完“我”和闰土惜别后,教师可以拓展小说《故乡》三十年后“我”与闰土再次见面的情景……这些材料由《少年闰土》链接到整篇小说《故乡》,再链接到一本书《朝花夕拾》,有效地促进了学生思维的广阔性与深刻性的发展,也为学生初中阶段学习大量的鲁迅文章做好衔接与铺垫。

二、思维可视——让思维联结表达

在阅读教学活动中,教师可以引导学生关注谋篇布局、段落衔接、语言表达等方面的知识或者规律,通过理解、概括、分析、想象等方式形成一定的认知,储存到学生原有的知识结构中,达到积累的目的。但要真正形成能力,教师还需要运用多种途径和方法,让学生内化的知识进行多种方式的外显,才能切实提升学生的语言素养。

(一)思辩融合

教师在阅读教学中,要抓住文本中的关键点、疑问点、矛盾点,进行有意识的师生、生生之间的言语交流,在语言的碰撞中、在思辨融合中发展学生 “辩证思维”的能力。在《少年闰土》一文中,闰土生活经历丰富、见多识广,让“我”无限地羡慕与向往,以致“我”感觉自己“只看见院子里高墙上的四角的天空”。此时,教师抛出一个话题“你是向往少年闰土的生活,还是向往‘我’的生活?”让学生借助课前搜集的资料进行课堂辩论。这不仅加深了学生对“院子里高墙上的四角的天空”的理解,而且让学生的思维在辩论中得到精彩呈现,其情感、态度、价值观等也在争辩中得以升华。

(二)读写融合

在阅读教学中,教师可以以文章课文为载体,从文本内容出发,设计与之相关的“写”的训练,使阅读、写作、思维训练三者融为一体,在提升学生语文素养的同时,也达到深度思维可视的目的。如《少年闰土》的第一自然段“深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜。其间有一个十一二岁的少年,项带银圈,手捏一柄钢叉,向一匹猹尽力地刺去。那猹却将身一扭,反从他的胯下逃走了。”教师引导学生通过反复地读、品、悟,让学生了解、掌握这种环境描写与动作描写相结合来刻画人物形象的方法,从而在头脑中“建模”,然后迁移运用这种写法,实现读、写的有效融合。

总而言之,把课堂变成“思维可视化”的新型课堂,把隐形的思维过程显现地、清楚地表现出来,具有较高的现实价值。教师通过在语文课堂上创建各种教学场景,调动学生的学习积极性,引导学生将自己的所思所想表达出来。这样不仅有助于教师充分了解学生在不同阶段的思想水平,还能促使学生更加自觉主动地进行学习和探究,能够更好地理解和运用语文知识,助力学生语文素养的提升。

【参考文献】

[1]薛法根.在阅读中亲近鲁迅——六上人物主题单元的教学解读[J].小学教学设计,2019(12).

[2]唐芙蓉.以引激思,让思维可视[J].江苏教育,2020(17).