不同经营模式对蒙古栎天然次生林碳储量的影响

2022-04-16何亚婷谢和生何友均

何亚婷,谢和生,何友均

中国林业科学研究院林业科技信息研究所,北京 100091

当前,以全球变暖为主要特征的全球气候变化已成为无可争议的事实,切实减少温室气体排放和增加碳汇已成为缓解全球气候变化的首要任务(Bravo et al.,2017)。森林是陆地上最大的碳储库和碳吸收汇,全球森林碳储量达662 Gt,平均每公顷森林碳储量达163 t(FAO,2020),森林生态系统的“碳汇”功能已经得到了广泛的认同和证实。因此,在应对气候问题中,研究森林生态系统的碳储量变化对于维持全球碳平衡、减缓温室效应和调节全球气候等方面具有重要意义和科学价值。

森林经营对森林生态系统的碳储量变化有直接的影响,但全球只有18%的森林得到了有效的管理(FAO,2020),其固碳潜力尚未完全发挥出来(胡会峰等,2006)。如果采取积极合理的经营管理措施,提升森林固碳潜力,将有效支持地区和国家的减排增汇目标。近年来,起源于欧美的目标树经营模式和综合抚育经营模式在国内外森林管理方面均已得到成功的实践(MCRoberts et al.,2012;Hartikainen et al.,2016;张晓红等,2016;郭诗宇等,2021)。目标树经营模式是一种以近自然经营理念为指导,以目标树单株木为林分作业对象,通过降低相邻木之间冠层竞争,增加目标树生长空间,从而实现提高单株木质量的营林技术(吴水荣等,2015)。综合抚育经营模式以景观生态学、生态系统生态学等理论为指导,以恢复和保持森林生态系统的健康状态、改善生态系统结构和提升生态系统功能为主,同时兼顾木材生产等多重目标(Maltamo et al.,2014)。中国学者研究了目标树经营与综合抚育经营对森林生物多样性的影响(张象君等,2011;冯琪雅等,2018)、对植物群落结构的影响(梁星云等,2013;张晓红等,2019)以及对林分生产力的影响(戎建涛等,2014;张晓红等,2020),但有关不同经营模式对森林生态系统碳储量的影响研究较少。当前,在中国林业发展积极应对碳达峰碳中和的气候变化目标和追求森林生态效益的新形势下,加强不同经营模式对森林生态系统碳储量影响的研究意义重大而迫切。

蒙古栎(Quercus mongolica)是壳斗科、栎属的高大落叶乔木,主要分布在黑龙江、吉林和内蒙古等地,是中国东北和华北山地天然次生林的主要成林树种,固碳潜力巨大。然而,历史上强烈的人为干扰以及近年来气候变化的加剧使得蒙古栎林的生存条件和更新成林受到严重威胁,多数蒙古栎生长不良,林分退化,生产力低下,近年来被视为重点改造经营对象(尤文忠等,2011)。本文以黑龙江哈尔滨丹青河实验林场的蒙古栎天然次生林为研究对象,比较研究目标树经营、综合抚育经营和无干扰3种经营模式下蒙古栎林分碳储量及其分布格局,为估算东北天然次生林碳储量提供了数据支撑,也为蒙古栎次生林恢复、森林质量提升和可持续实践经营管理提供科学依据和理论支撑。

1 研究区概况与方法

1.1 研究地点概况

研究地点位于黑龙江省哈尔滨市依兰县丹青河实验林场,该林场地处小兴安岭南坡,林场总面积14729 hm2,有林地面积13639.5 hm2,地理坐标为 129°11′—129°25′E,46°31′—46°39′N。研究区属于地山丘陵地带,境内最高海拔 1028 m,最低海拔190 m,平均海拔500 m左右。该区地处中温带,属大陆性季风气候,全年降雨量400—900 mm,年平均气温2.6—3.1 ℃,≥10 ℃年积温2300 ℃,全年无霜期120 d,土壤类型主要为暗棕壤(94.9%)。植被属于小兴安岭植物区系,共48科210多种,主要乔木树种有蒙古栎(Quercus mongolica)、红松(Pinus koraiensis)、红皮云杉(Picea koraiensis)、色木槭(Acer mono)、紫椴(Tilia amurensis)、胡桃楸(Juglans mandshurica)、黄檗(Phellodendron amurense)、白桦(Betula platyphylla)、黄榆(Ulmus macrocarpa)、山杨(Populus davidiana)等。

1.2 试验设计

为提高林木碳储量,提升生态系统服务功能,丹清河实验林场从 1999年开始,对初始条件基本一致的蒙古栎天然次生林(林分年龄 63年,密度约 850 plant·hm−2)开展了不同经营模式的对比试验。其中,开展目标树经营的林分面积为47 hm2,开展综合抚育经营的林分面积为51 hm2,开展无干扰经营的林分面积为23 hm2。3种经营模式的森林群落各项基本条件和经营措施如表1所示。

表1 蒙古栎天然次生林经营模式和样地概况Table 1 Summary of different natural secondary Quercus mongolica forest stands within three forest management regimes

(1)目标树经营模式(简称 MSR1):1999年实施强度约 45%的透光伐,林分保留密度为 468 plant·hm−2;2004年实施强度约为 40%的疏伐,林分保留密度为 280 plant·hm−2;2010年在林分胸径生长量有所下降、目标树受到影响的情况下实施强度约为 70%的生长伐,林分保留密度约为 84 plant·hm−2。在3次抚育采伐中,均对影响目标树更新的林下树种及灌草采取折灌清理,并相应补植了一些以红松为主的乡土树种。

(2)综合抚育经营模式(简称 MSR2):1999年实施强度为 45%的透光伐,林分保留密度约为468 plant·hm−2;2004 年实施强度为 40%的疏伐,林分保留密度约为280 plant·hm−2。每次抚育作业,尽量保留原有的灌木、草本等物种组成,保护林下更新的乔木树种,尽量减少对土壤生态系统的干扰。

(3)无干扰模式(简称MSR3):利用自然力恢复,即通过加强管护,防止外界干扰,以自然更新为主的经营模式。

1.3 样地设置及采样方法

2016年8—9月在每种经营模式的林分内随机设置20个20 m×20 m的方形样地,进行群落结构和物种多样性调查,从中随机抽取6个样地,对样地内胸径1 cm以上的林木油漆编号进行测树调查,记录每株林木树种、胸径、树高和冠幅。再从每种经营模式的6个样地内随机选择3个样地进行灌木和草本样地调查,具体为在所选择的3块样地内沿对角线方向设置3个2 m×2 m的小样方,记录小样方内灌木层的种类、株数、平均高度和盖度,同时收集灌木层地上和地下部分样品。在每个灌木样方中心位置设置1个1 m×1 m的草本样方,调查草本植物种类、株数、平均高度和盖度,采用收获法对样方内所有草本植物进行刈割全部收集,同时收集小样方内全部凋落物的现存量。此外,在收集完地表凋落物的1 m×1 m的小样方内挖取土壤剖面,按0—20、20—40和40—60 cm分层,同步进行环刀法取土和土壤样品收集。所有灌木层、草本层和凋落物层的样品,经烘干、粉碎、研磨、过筛,土壤样品经自然晾干、研磨和过筛后,采用重铬酸钾氧化-水合加热法测定碳含量(关松荫,1986)。土壤容重采用环刀法测定。

1.4 生物量的计算

乔木层生物量主要依据各树种单木的干、枝、叶、根生物量模型(表2)计算得到每株林木的生物量。查阅东北地区主要树种的生物量模型,选择各树种不同器官差异性小、模拟精度高的生物量模型用于计算。其中,蒙古栎的干、枝、叶生物量参考姜萍等(2005)生物量模型,根生物量采用地上生物量与地下生物量比=45.5꞉10获得(徐振邦等,1985),红松、紫椴、红皮云杉、白桦、黑桦、山杨、色木槭参考何友均等(2013)生物量模型进行计算。其他树种树干生物量采用何列艳等(2011)模型进行计算,各部位生物量采用干、枝、叶、根按照 73꞉7꞉3꞉17 的比例推算(徐振邦等,1985),同一样地不同树种生物量累加得到样地乔木层生物量。灌木层、草本层和凋落物层生物量采用样方收获法测定。

表2 主要树种干、枝、叶、根生物量模型Table 2 Main tree species biomass models of stem, brunch, leaf and root

1.5 碳储量的计算

乔木层碳储量等于林木不同器官碳含量乘以所对应林木部位生物量,其中各树种不同器官碳含量参考本课题组在同一研究地点的前期研究成果(戎建涛等,2014)。灌木层、草本层和凋落物层的碳储量等于样方中实际收获后烘干得到的生物量乘以对应取样中测定的碳含量。土壤层碳储量利用公式:

其中:

Cstock——土壤层有机碳储量(t·hm−2);

w(SOC)——土壤层的有机碳质量分数(g·kg−1);

DB——土壤容重(g·cm−3);

H——土层厚度(m)。林分碳储量为各层碳储量之和。

1.6 数据分析

实验结果统计与分析应用 SPSS 17.0软件进行,所有数据测定结果均以平均值表示。不同经营模式之间的结果差异采用单因素方差分析进行显著性检验,采用LSD法进行多重比较(P<0.05),作图采用SigmaPlot 10.0。

2 结果与分析

2.1 乔木层碳储量

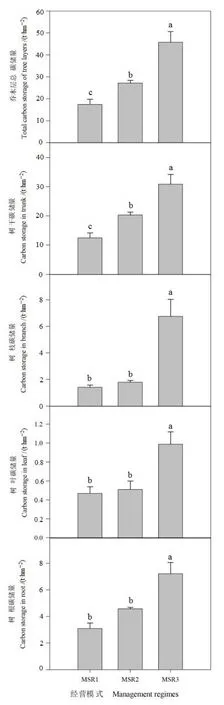

蒙古栎次生林3种经营模式乔木层总碳储量之间差异显著(P<0.05),碳储量大小顺序为无干扰经营(45.78 t·hm−2)>综合抚育经营 (27.17 t·hm−2)>目标树经营 (17.44 t·hm−2)(图1)。林分各器官(干、枝、叶、根)的碳储量表现出与乔木层总碳储量一致的趋势,均为无干扰经营最大,综合抚育经营次之,目标树经营最小,并且林木树干的碳储量在3种森林经营模式间差异显著(P<0.05),而枝、叶和根的碳储量表现为无干扰经营显著大于目标树经营和综合抚育经营(P<0.05),但目标树经营和综合抚育经营之间无显著差异。进一步分析可知,林分各器官碳储量占乔木层总碳储量的比例大小顺序为干 (67.25%—74.60%)>根 (15.77%—17.77%)>枝(6.62%—14.76%)>叶 (1.82%—2.69%),林木树干碳储量决定了整个乔木层碳储量的大小。

图1 林分乔木层碳储量及其分配Figure 1 Carbon storage and spatial distribution of tree layer

2.2 灌木层、草本层、凋落物层碳储量

蒙古栎次生林灌木层、草本层和凋落物层碳储量在3种经营模式间表现不一致(图2)。灌木层碳储量在综合抚育经营(0.89 t·hm−2)下显著大于目标树经营(0.18 t·hm−2)(P<0.05),但与无干扰经营(0.41 t·hm−2)之间差异不显著,无干扰经营与目标树经营模式之间差异也不显著。草本层碳储量在目标树经营模式下最大(0.77 t·hm−2),但3种经营模式之间无显著差异。凋落物层碳储量在无干扰经营(1.61 t·hm−2)下显著大于综合抚育经营(0.77 t·hm−2)和目标树经营(0.71 t·hm−2)(P<0.05),但后两者之间差异不显著。

图2 林下植被和地表凋落物层碳储量Figure 2 Carbon storage of understory plants and litter layer in the stands

2.3 土壤层碳储量

3种经营模式下,蒙古栎次生林土壤有机碳储量随土层深度增加而降低,0—20 cm土层碳储量最大(图3)。不同土层之间比较,无干扰经营下,0—20 cm土层碳储量显著大于20—40 cm和40—60 cm(P<0.05),目标树经营和综合抚育经营下各土层碳储量之间差异不显著。不同经营措施之间,在0—20 cm土层和40—60 cm土层,无干扰经营土壤有机碳储量显著大于目标树经营(P<0.05),但与综合抚育经营模式差异不显著,综合抚育与目标树经营之间的差异也不显著。20—40 cm土层土壤有机碳储量在3种经营模式间差异不显著。

图3 林分土壤层碳储量Figure 3 Carbon storage of soil layer in the stands investigated

2.4 林分碳储量及其分布

无干扰经营模式下蒙古栎次生林林分碳储量(279.01 t·hm−2)显著(P<0.05)大于综合抚育经营(218.81 t·hm−2)和目标树经营(183.01 t·hm−2),但后两者之间差异不显著(表3)。在林分总碳储量的垂直分布方面,3种经营模式下土壤层碳储量占林分总碳储量的比重最大(82.71%—89.56%),乔木层次之(9.53%—16.41%),而灌木层、草本层和凋落物层的总碳储量占林分总碳储量的1%左右。

表3 林分碳储量及其垂直分配比例Table 3 Total stand carbon stock and its vertical distribution

3 讨论

3.1 不同经营模式对乔木层碳储量的影响

经过17年不同经营措施的实施,与无干扰模式相比,目标树经营和综合抚育经营下的蒙古栎林乔木层碳储量显著降低了61.90%和40.65%,其中,树干部碳储量显著降低了59.5%和34.17%。由此可见,经营模式的差异对乔木层碳储量有显著影响,经营模式对目标树乔木层碳储量的影响大于综合抚育经营,且树干层的变化决定了乔木层的变化。在本研究中,目标树经营的核心措施是对单株进行择伐抚育,对影响目标树生长的干扰树进行抚育间伐,对成熟立木通过结构性疏伐、目标直径采伐等方式不断采出。综合抚育经营减少了后期定株抚育时的高强度择伐,降低了前期林木间生长对光照和养分的直接竞争,后期又保留了经过快速生长期的亚林层乔木,促进了林分的更新。但是,长期的无干扰模式在关键的抚育期内没有进行疏伐疏开林分,致使林木保留株数和树高显著高于目标树经营和综合抚育经营。因此,乔木层碳储量在3种经营模式间的差异主要源于择伐抚育经营强度的不同。一般而言,目标树的疏伐和生长伐的采伐强度为20%—30%左右(吴水荣等,2015),树木成熟前的定株抚育采伐强度一次不超过35%,以减轻风灾等森林风险(崔鹏程,2017)。张晓红等(2019)对吉林汪清蒙古栎天然次生林的研究发现,间伐强度20%是蒙古栎次生林较为适宜的目标树抚育间伐强度。全锋等(2020)更进一步提出了蒙古栎各龄组的适宜抚育间伐强度,其中幼龄林25%—35%、中龄林20%—35%、近熟林 15%—30%的采伐强度为最适宜抚育采伐强度。在本研究中,目标树经营模式和综合抚育经营模式的透光伐(45%)、疏伐(40%)及生长伐(70%),强度均远大于一般目标树抚育强度,尤其是 2010年,为伐除影响目标树生长的干扰树时抚育强度达到70%,致使目标树保留株数大幅减少、林分郁闭度降低而抚育更新的树种又未能及时补充,从而造成目标树经营和综合抚育经营乔木层碳储量下降。此外,乔木层碳储量的下降也与经营期间林龄紧密相关。蒙古栎林在中龄林时年固碳量达到峰值,固碳能力最强,而后随着林龄增加而降低(魏文俊等,2015),因此,栎类树种经营时机的选择以15—25年为最佳(侯元兆等,2017)。本研究中,1999年开始经营时,蒙古栎林的林龄已63年,按照《国家森林资源连续清查主要技术规定》的龄组划分方法,61—80年的蒙古栎林属近熟林,且蒙古栎碳素积累成熟年龄为65.5年(尤文忠等,2011),63年的蒙古栎林已错失最佳经营时机,其固碳量增幅已近顶点,后续固碳潜力较小,进一步解释了目标树经营和综合抚育经营乔木层碳储量低于无干扰经营的原因。另外,经营后恢复时间的长短也是影响乔木层碳储量的重要因素。董莉莉等(2019)发现,强度间伐 6年后蒙古栎乔木层碳储量低于对照12.6%,伐后23年各间伐强度乔木层碳储量与对照无明显差异。本研究中抚育采伐 17年后,目标树经营和综合抚育经营的林分碳储量仍然低于无干扰经营,说明林分砍伐后仍处于碳储量的恢复期,后续应进行长期的监测以评估碳储量的恢复状况。

3.2 不同经营模式对林下层及土壤层碳储量的影响

灌木层、草本层和凋落物层是森林群落中重要的结构组成部分,与乔木层相比,其碳储量虽小,但其循环速率大于乔木层,对整个森林生态系统物质和能量循环与转化具有重要意义(关继义等,1999)。本研究中,在不同的经营模式下,灌木层、草本层和凋落物层碳储量变化是不一致的。灌木层碳储量在综合抚育经营模式下显著高于目标树经营,但与无干扰经营无显著差异,原因是在本研究中,目标树经营在择伐的同时对影响目标树生长的林下灌木进行了折灌处理,而综合抚育经营模式则保留了林下灌木,从而具有较大的碳储量。无干扰模式由于缺乏经营措施使灌木层得到生长机会,挤占了部分林下生长空间从而具有较大的碳储量(孙德权,2015)。草本层碳储量在3种经营模式间没有显著差异,但在目标树经营模式下碳储量最大,这是由于在本研究中,目标树经营在后期定株抚育时高强度砍伐了大量林木,致使林分郁闭度降低,形成了大量林窗,为草本层的生长提供了更好的光照和生长空间(陆元昌等,2010),从而促进其快速生长,获得最大的碳储量。凋落物层碳储量在无干扰模式下显著大于目标树经营和综合抚育经营,而后两种经营模式间无差异。这是由于无干扰模式没有进行抚育措施,所以林木地上部分都可以保留在林分内,林分生产力得到提高,从而使得归还于凋落物的碳储量也随之增加(Zanchi et al.,2014)。

林地土壤是重要的碳储存库,森林经营对土壤的不同层次有机碳具有重要影响(刘恩等,2012)。17年的森林经营使蒙古栎林的土壤碳储量发生了显著的变化,表现为无干扰经营>综合抚育经营>目标树经营,且无干扰经营模式与目标树经营模式间差异显著。土壤碳储量是有机碳输入和分解间的平衡值,其分解速度与温度和水分含量呈显著负相关(Adiku et al.,2010)。在无干扰的情况下,林分密度随着保留株数的增多而加大,一方面,归还于土壤的凋落物量增加,另一方面高密度的林分结构也在一定程度上阻止了林内土壤温度和湿度的升高,从而延缓了凋落物的分解,提高了土壤碳储量(Raisa et al.,2011)。此外,在无干扰模式下,土壤层没有受到人为干扰而分解也是土壤层碳含量高的原因之一。而目标树经营高强度择伐产生了大量林窗,这不仅导致了土壤温度升高、水分蒸发而使土壤中储存的碳加速分解,同时地面的凋落物也由于温度和湿度的改变而加速分解,使输入土壤的碳源减少从而降低了土壤碳库总储量。随着土壤深度增加,40—60 cm深层土壤的碳储量表现出与0—20 cm表层土壤一致的变化趋势,说明了土壤碳的垂直淋溶渗透。土壤层碳储量占森林生态系统碳储量的比例在3种经营模式间为82.71%—89.56%,说明土壤层是森林生态系统中最大的碳库,固碳潜力巨大(Achat et al.,2015)。但与森林地上层相比,土壤碳层在短期内对经营措施的响应慢、幅度小,因此以往的研究中对森林土壤碳的关注较少(Lal,2005;Jandl et al.,2007)。在当前推行森林质量精准提升工程、大力提倡通过森林经营管理适应和减缓气候变化的林业新形势下,森林土壤碳值得进一步加大研究力度和关注度。

3.3 蒙古栎天然次生林的经营

蒙古栎次生林林分总碳储量在无干扰模式下显著大于目标树经营和综合抚育经营,后两者之间无显著差异。Seidl et al.(2007)研究了奥地利不同经营模式下森林碳储量,发现林分碳储量对不同经营模式反应敏感,无干扰模式下碳储量大于目标树经营模式。Trivino et al.(2015)对芬兰中部典型针叶林、Raisa et al.(2011)对挪威云杉林以及Borys et al.(2016)对德国山毛榉林的研究也发现,无干扰模式在碳储量增加和固碳潜力提升方面优于其他经营模式,这与本研究结论一致。一般说来,栎类林分发育可以分3个阶段,每个阶段都有其特殊的经营方针(侯元兆等,2017)。第一阶段是追求幼林密集借以形成通直主干,第二阶段是通过疏伐为保留树的树冠发育拓展空间,第三阶段是进一步疏伐以促进径生长。本研究中蒙古栎次生林开展经营时已是林龄 63年的近熟林,林分在自然生长发育的过程中已经在自然力的作用下进行了自疏。与目标树经营和综合抚育经营相比,无干扰在成熟林阶段并没有进行高强度高频率的择伐,林冠层的成熟乔木和下林层的中小径材得以保留在林分内,从而增加了林分碳储量(Zanchi et al.,2014)。但需要明确指出的是,本研究只是某个时间节点的数据,反映的是一个断面的信息,并没有对不同经营模式下蒙古栎生长的全周期进行动态的跟踪监测。因此综合考虑蒙古栎次生林的初始状态,尚不能得出无干扰经营在固碳能力方面优于其他两种经营模式的结论,后续还需要进行长期的监测以评估目标树模式和综合抚育模式林分碳储量的恢复动态。

4 结论

(1)对林龄 63年的蒙古栎天然次生林进行不同模式经营 17年后,经历过强度间伐的目标树经营和综合抚育经营林分碳储量仍然低于无干扰经营34.41%和21.58%,乔木层碳储量分别低于无干扰经营61.90%和40.65%,说明林分碳储量仍然处于伐后恢复期,尚未恢复到无干扰水平。

(2)灌木层碳储量在综合抚育经营下最大,草本层碳储量在目标树经营模式下最大,凋落物层碳储量在无干扰经营下最大,说明不同的经营模式对林下层的影响作用不同。

(3)土壤层碳储量主要储藏在0—20 cm土层中,且碳储量随着土层厚度增加而减少。无干扰模式土壤有机碳储量最大,且土壤层碳储量占林分碳储量的比重最大(82.71%—89.56%)。

(4)从提升林分固碳潜力和可持续经营的角度出发,建议对类似林分降低经营强度,同时优化经营措施,实现固碳增汇和提高林分质量的多目标经营。