论藏缅语由形态型向分析型转型的趋势

2022-04-13戴庆厦杨晓燕

戴庆厦, 杨晓燕

(中央民族大学 中国少数民族语言文学学院,北京 100081)

一、藏缅语研究为什么要论证语言转型的趋势

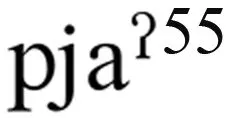

语言类型演变是语言演变的一个通则,它深深影响着语言的共时特点和历时演变。我们在语言研究中常常会根据语言转型的趋势来证明所研究语言的共时特征和历史演变,或作为论证特点和规律的前提依据。比如,研究景颇语句尾词的属性,开始时对属于虚词类的句尾词为什么有表示人称、数的形态变化不甚理解,不好解释为什么会有这类不同于其他语言如彝缅语、汉语的虚词,而当使用语言转型的眼光进行分析解释后,就好理解了,就能发现这是藏缅语形态型向分析型转型的产物。又如,贵琼语与其他形态丰富的羌语支语言相比,动词缺少人称、数、时等形态变化,其他语法范畴也以分析性为主,以前不理解为什么会产生这样的差别。用了语言转型的视角才发现,原因是贵琼语正处在黏着形态向分析型转型,而且分析型演化的速度比其他羌语支语言快,因此在语法范畴中以分析性为主,于是就具有更多的分析性特点。

但是回顾以往有关这一命题的研究,我们只见到零星提到藏缅语存在由形态型向分析型转型的趋势,而未见到有学者对藏缅语由形态型向分析型转型的趋势做过系统的论证,对藏缅语这一发展的大趋势仅停留在“就是如此”或“心照不宣”的认识上。据此,藏缅语研究有必要对语言转型的趋势做系统的论证,加深对这一趋势的认识。这是撰写这篇论文的缘由。

语言转型研究有其重要的理论意义和应用价值。语言研究的主要任务是获取语言的共时特点和历时演变,但要完成这一任务,除了使用描写语言学、历时语言学、接触语言学、社会语言学、实验语言学等方法外,还要有语言转型的眼光。因为语言的特点及演变是受语言类型制约的,语言类型发生转型必然会使语言出现新的特点,这种变化是历史语言学所不能完全解决的。

语言共时特点和历史演变的原因是多方面的,有结构系统的调整,有语言接触引起的变化,还有语言转型引起的变化。作为语言学主干的描写语言学和历史语言学,过去主要研究语言的各种特点及其演变,后来增加了语言接触对语言的影响,但并未重视从语言类型和语言转型的角度去研究语言。比如对汉藏语双音节化的研究,学者们注意到这是汉藏语的一个重要特点,对其模式及演变途径做了许多研究,但并未从语言类型和语言转型的角度进行研究。其实,双音节化的出现与分析性特点以及语言类型向分析型转型有关。单音节性语言由于缺少形态,加上多是单音节词根,在使用中若要扩大表达信息的需要,就必须增加音节,而韵律的特点使其出现双音节化,进而要产生符合双数节律的四音格词,因而大量四音格词随后应运而生。所以,汉藏语双音节化研究必须要有语言类型和语言转型的视角。又如,为什么汉藏语普遍都有丰富的虚词,而且不同语言的丰富程度、特点不一,这也与分析型特点有关。由于汉藏语缺少形态,词缀在向分析型演变中有的转化为各类虚词,虚词承当了表达各种语法意义如语气、体貌等功能。

语言类型比较和语言转型眼光对揭示语言的特点是有效的。比如汉藏语为什么会出现声调?经研究这与分析型特点有关。分析型语言由于缺少形态,单音节性强,为了表达的需要,在由黏着型向分析型转型的过程中,随着词缀的消失、声母的简化,就会产生声调来补偿。我们看到藏缅语里凡分析性强的语言如基诺语、彝语等声调发达,而分析性弱的语言如安多藏语没有声调或声调正处于萌芽状态,如嘉戎语。但并不是都能解释的。有的现象还解释不了或暂时解释不了。比如藏缅语语音由浊到清的演变,由有辅音尾到无辅音尾的演变,舌位高低的变化等,难以从语言转型来解释。

世界语言的分类,语言学界习惯根据语法特点分为屈折型、黏着型、分析型三类,有的加上多式综合语。但是任何语言都不可能是单一类型,都是以某一类型为主,另有其他类型的特点。比如藏缅语主要特点是分析型,但普遍还有屈折型、黏着型的成分。单一类型的语言是不存在的。本文将黏着型、屈折型合为形态型(1)但学者对屈折型和黏着型在原始藏缅语谁先谁后存在不同的意见,有待今后进一步确定。。

本文根据近半个多世纪以来藏缅语语言类型的研究成果,论述藏缅语由形态型向分析型转型的趋势,以期为今后进一步研究提供基础。本文所说的语言类型包括两个内容:一是从一种类型转为另一种类型的演变,如由形态型转为屈折型;二是同一类型由弱变强或由强变弱的演变。这两个内容都会论及。

二、藏缅语语言转型已有的论述

半个多世纪以来,有些学者在专题研究中提出过语言转型的概念,并作了简要论述。下面依据时间的先后,将有关论述汇集如下。

瞿霭堂1985年就提到藏缅语由屈折形态变为无屈折形态。他在《藏语动词屈折形态的结构及其演变》一文中说道:“藏语动词的屈折形态同其他语言要素一样,也是通过量的积累而逐渐演变,由较丰富的屈折形态变成无屈折形态。”[1]

孙宏开1992年在《论藏缅语语法结构类型的历史演变》一文中,通过数十种藏缅语的比较,发现语法特点存在差异但有连接性,把藏缅语形态类型的演变归纳为“黏着型→屈折型(不十分典型)→分析型”,并认为“原始藏缅语为黏着型”[2]。同年在《论藏缅语语法结构类型的历史演变(续)》一文中,他又进一步论述了形态型到分析型的演变,指出:“这是因为经过漫长的历史演变,它们的结构类型发生了历史性的大转变。从一种质的形态向另一种质的形态过渡,从黏着型逐步过渡到屈折型,最后变成了现在的分析型。”[3]

李永燧2002年也认为藏缅语的演变存在转型变化,由相对孤立语演变为孤立语。他在《论藏缅语黏着语素与语言类型学》一文中说道“藏缅语有的语言从早期的相对孤立语演变为孤立语,如彝缅语支诸语言。”[4]

蒋颖2009年从普米语方言对比和亲属语言对比中,认为藏缅语动词是从黏着型向分析型演变的。其在《论普米语动词后缀的分析化趋势》中谈道:“从总体上看,藏缅语动词后缀经历了从黏着型向分析型演变的过程,但不同的语言发展速度不一。可以根据不同语言动词后缀显示的共时特征,将其串为一个演变链。”[5]

在城市开发边界与生态红线“两线合一”的划线研究中,城市增长模型代表了城市发展的要求,生态安全格局代表了生态保护的要求。图形核定在城市增长模型和生态安全格局已有的基础上进行进一步研究。

戴庆厦、崔霞2009年在《从藏缅语语法演变层次看独龙语和景颇语亲缘关系的远近》中指出:“藏缅语语法演变总的趋势是屈折型向分析型发展。但不同语言或同一语言中的不同语法成分发展不平衡出现不同的层次,即有的特点发展快一些有的发展慢一些。”[6]次年,戴庆厦、朱艳华又在《藏缅语选择疑问范畴句法结构的演变链》一文中谈道:“藏缅语语法类型的历史演变是从屈折型向分析型的方向发展。这就是说,古代藏缅语的语法形式具有较多的屈折式,后来屈折式逐渐衰退、消失,被分析式所代替。”[7]

黄行2014年在《汉藏语系语言区域性特点形成机制初探》一文中提出语音结构的长短与语言类型有关。在分析汉藏语四音格词的语音特点时提到“复杂音节也是形态丰富语言的语音类型,音节简化和缩短不但是语音类型的变化,也表现为从形态丰富的综合型语言向缺乏形态的分析型语言的演化”[8]。

闻静2021年通过彝缅语动词形式的比较,在《彝缅语泛义动词的句法分布及其分析性演进》一文中,论证了彝缅语支动词“重叠的属性由综合性手段向分析性手段演进”,指出“重叠式由于存在一个清晰的基式,词框内部形成明确的语法操作关系,表现出较强的分析性”[9]。

以上学者不约而同地把藏缅语语言类型的演变趋势看成是形态型向分析型演变,这说明这种趋势是客观存在的。

三、从亲属语言比较发现藏缅语的语言转型

语言类型的变化在亲属语言之间呈现不平衡性,即有的保留原有类型的特点多些,有的少些,所以能够通过不同语言的比较,发现语言转型的方向,并构拟语言转型的演变链。

语言转型在语言的各个方面都会有所反映,如语音、语法、词汇、语义等特点的转型。语法的转型主要是语法手段的转型,有语法形式、语序、音节多少的转型等。还有语义特点转型、构词特点的转型等。

比如在语音上,藏缅语的声母有不同的类型,有的语言声母系统复杂,除了单辅音声母外,还有复辅音声母,有的语言只有单辅音声母。从比较中能够发现,藏缅语分布在北部地区的嘉戎语、普米语等语言复辅音声母比较丰富,而分布在南部的彝缅语支语言大多只有单辅音声母,而没有复辅音声母。这显然是语言类型特点所致,即分析性弱的语言声母比较发达,而分析性强的语言声母相对简单。

在声调上,藏缅语不同语言的声调发展不平衡。有的语言声调丰富,如彝缅语;有的语言声调刚处于萌芽状态或不发达状态,如嘉戎语、普米语;有的语言尚未出现声调,如安多藏语、珞巴语。经语言类型比较发现,这种不平衡性与语言类型有关,大凡是分析性强的语言声调比较发达,形态比较多的语言声调不发达或没有声调。

通过贵琼语与羌语支其他语言相比,能够发现贵琼语在动词上已没有音变式的屈折手段,前缀也仅保留趋向前缀。而羌语支其他语言的形态手段都很丰富,如羌语支北支的嘉戎语、尔龚语、拉乌戎语都用词缀和屈折手段表示动词的趋向、人称、数、时、使动、命令式、否定式、疑问式,词缀还分前缀、中缀、后缀。羌语中支的曲谷羌语、普米语、扎巴语、却域语、木雅语也用词缀和屈折形式表示动词的趋向、人称、数、体、命令式,但明显没有北支丰富。羌语支南支的史兴语、纳木兹语形态功能更弱,用前缀和屈折手段表示动词的趋向、体、否定式、命令式。因而,从动词语法形式的比较中可以看出,羌语支的语言类型出现了由黏着型向分析型演变的趋势,而在这一趋势中,贵琼语的演化速度最快,出现了较强的分析型特点。

双数韵律的特点在藏缅语中普遍存在,但不同语言的丰富程度受分析性强弱的制约。一般地说,分析性越强,双音节韵律越强。如分析性特点强的彝缅语,双音节韵律比羌语支语言强。强弱的不同类型,正是语言转型的具体反映。

语法结构的异同也反映语言类型的特点。拿述补结构来说,藏缅语北部形态发达的语言述补结构不发达,而南部分析性强的语言述补结构发达。从二者的比较中,能够发现述补结构的丰富与否与语言的类型有关,分析性强弱制约着述补结构的发展状态。

判别不同语言虚词的词源关系,区分同源词和异源词,是研究语法转型的有力证据。藏缅语的虚词,分析性强的语言如彝缅语与分析性弱的语言如普米语相比相对发达。从词源关系上,能够发现藏缅语由形态型向分析型演变的路径。从不同语言的虚词比较中,能够获得虚词演变的趋势。比如通过藏缅语不同语言虚词的比较,能够看到定语助词存在形态变化逐渐减少的趋势。闻静2011年在《藏缅语定语助词的演变链》一文中,分析了藏缅语定语助词的演化过程,认为“定语助词就是语言从屈折型向分析型发展的产物”[10]。

构词法的研究是汉藏语语法研究的一个薄弱点,一般只是从构词、构形两个方面对构词法做了面上的分类。其实,汉藏语的构词法与语言类型的特点密切相关。我们最近在做藏缅语构词法研究,初步发现语言类型制约构形和构词的特点,分析性强的语言构词法比构形法丰富。

除了以上谈到的现象外,语言转型的研究还有更多需要探讨的空间。

四、从语言结构的特点认识语言类型的演变趋势

语言结构的演变是逐步变化、积累的,共时的面貌往往反映语言类型演化的历时特征,即保留语言转型的特点。

藏缅语属于分析型语言,各种语言都以分析型为主,但都不同程度地含有形态型成分,我们可以通过具体语言分析成分和形态成分的对比,证明其语言类型演变的趋势。通过具体语言的分析也能够看到:有些语言形态成分多些,有些语言形态成分少些;有些语言分析性特点强些,有些语言分析性特点弱些。这些不同的特点反映了类型的属性。

从词缀与词根结合的状态上,能够看到词缀的类型演化。蒋颖在《论普米语动词后缀的分析化趋势》一文中,指出普米语动词后缀有分析化的趋势,并进一步认为普米语的分析化主要表现在两个方面:一是动词后缀与动词结合出现松化,二是后缀出现多功能的特点。还认为“普米语已经出现由非分析性(屈折/黏着)向分析性转化的演变趋势”[5]。

语法范畴的特点和演变也受语言类型的制约,如贵琼语体范畴的演变在羌语支语言中出现了许多新的特点。贵琼语有7个体范畴,除了起始体用趋向前缀thu31表示之外,其余的将行体、即行体、进行体、已行体、完成体、经历体都是词汇形式,而且这些词汇形式都是由动词、语气词来表示,显然是后起的。为什么前缀和词汇形式共存于体范畴之中?经不同体范畴的模式比较,以及与羌语支其他语言的比较,能够认为贵琼语已出现黏着性的衰退和分析性的增强。

语法结构的演变也受语言转型的制约。藏缅语的述补结构,在总体特征上是从少到多,从不发达到发达。如羌语支的述补结构就它的丰富程度可以分为两个层次:一是不发达型,如羌、拉乌戎、多续等语言;二是相对发达型,在结构上有紧密和插入型两种,如贵琼、普米、尔龚等语言。其中,贵琼语述补结构的语义类别相对丰富,使动助词、体助词、一般动词、能愿动词、趋向动词、程度副词、形容词、动词性短语都能作补语,并拥有紧密和插入两种述补结构。显然,这是由于分析性强而促使贵琼语述补结构较为发达。

从语言成分功能的多少,能够看到语言的转型趋势。如贵琼语的5个趋向前缀(向心方向的i31、离心方向的wu31、朝上方的thu31、朝下方的mi31、往返方向的ta31)存在多功能性,既表示方向又表示命令式。其中,趋向前缀thu31除了表示方向和命令外,还能表示起始体。另外,贵琼语已行体助词le31“了”也具有多功能性,它主要表示动作行为的结束,但还兼有语气助词、连动助词和述补助词的功能。

此外,从古今语言比较中也能发现藏缅语的语言转型。如语法转型就能从古今语言的比较中获得证据,这是一种比较可靠的证据。但由于藏缅语除了藏、缅、彝有古代文字记载的文献外,其他大多数语言都只有口语语料。我们这里只能依据藏文古今的变化谈谈跟语言转型的关系。如戴庆厦、次林央珍在《语言转型与动词特征演变——以东旺藏语为例》一文中通过东旺藏语与藏文(反映古藏语)比较,揭示了“现代东旺藏语动词表示时、式、态的屈折形态出现了严重衰退甚至消失,其成因是受到语言类型从弱分析型向强分析型演变的制约。文中还从动词的语法化和义项扩展特点分析动词分析性演变与语言转型的关系”。在语言转型过程中,现代藏语不同方言的分析性存在不平衡状态。有的方言保留屈折黏着的特点多些,与古藏语的特点相对接近,如安多方言;而有的方言保留屈折黏着的特点较少,与古藏语的特点相对远些,如卫藏方言。

宋金兰也在2002年《汉藏语形态变体的分化》一文中,根据八、九世纪藏文的文献资料,认为古藏语是一种形态丰富的语言,其基本特点是以内部屈折的形式来表现,如声母、韵母的变化,附加词缀的变化等,并进一步认为“藏语的总体发展趋势是形态手段日益减少,而分析手段日益增多”[11]。

五、结语

从以上具体语料的分析中,我们对藏缅语从形态型向分析型转型的趋势形成了以下几点认识。

(一)藏缅语存在从形态型向分析型的语言演变,其表现是全方位的。在语言结构上,在语音、语法、词汇等各个方面都有所表现,如语法方面表现在各个词类包括实词和虚词上,句法结构包括述宾、述补、并列等结构,还有各种形式的韵律等。所以研究语言转型要从语言的各个方面去观察、发掘语言的特点。

(二)藏缅语不同的语言还存在各自的个性,在发展上呈现出不同层次。如彝缅语支在藏缅语中分析性最强,羌语支的分析性弱些。所以要用层次的眼光来研究语言的转型,即便是同一语支内部,不同语言演变的情况也不一样,如贵琼语虽然属于羌语支,但其形态特点保留较少,分析性特点较多。即便不同语言都有的范畴,但演化速度也存在差异,必须区别其不同的次类型。

(三)藏缅语虽然都已经进入到分析性阶段,属于同一语言类型,而且都具有同一发展的趋势,但其类型特点发展不是齐头并进的。比如有的语言双音节韵律比较强,如哈尼语,有的比较弱,如纳西语;有的四音格词比较丰富,如彝语、景颇语,有的比较少,如贵琼语、普米语。这些差异是有原因的,肯定有其弥补手段,但现在还认识不清,有待今后进一步研究。

(四)在语言转型的研究中,语言外部接触与语言内部转型有时不易区分。容易产生两种倾向:一是看不见语言接触对语言演变的影响;二是把语言内部演变规律引起的变化当成是语言接触引起的,即语言接触扩大化。比如有的语言从无声调转为有声调,这是由于分析性语言扩大表义的需要,其产生也有它内部的规律,不一定是语言接触所致。又如a音节的产生,其根本原因是分析性语言双音节化的需要,语言接触只能是起促进作用,也不一定是语言接触的产物。

总之,我们认为在语言类型学的研究中,应当在前人研究的基础上,通过具体语言的分析建立适合各自特点的类型学框架。藏缅语的研究,应该建立适合藏缅语语言特点的语言转型系统。藏缅语语言类型演变趋势的研究对弄清语言的特点和演变有一定的价值,而且由于藏缅语与汉语具有密切的亲缘关系,这项研究对于汉语的研究也有一定的借鉴价值。