发酵酒中生物胺的研究进展

2022-04-13杨姗姗张凤艳蒋万枫王兆琦

杨姗姗,张凤艳,蒋万枫*,王兆琦,张 磊

(青岛市食品药品检验研究院,山东 青岛 266073)

生物胺是一类含有氨基碱性有机化合物的总称,一般是由氨基酸发生脱羧反应生成,广泛存在于各类发酵食品和蛋白质含量丰富的食品中。生物活性细胞中含有少量生物胺,发挥重要生理作用,低含量的生物胺有益于人体健康,是合成荷尔蒙、生物碱和蛋白质等生物活性物质的前体[1]。适量摄入生物胺对促进生长发育、增强代谢活力、增强免疫力和清除自由基、抗氧化具有积极作用。然而,摄入过量生物胺,会引发头疼、头晕、恶心、呕吐、呼吸紊乱、血压变化、心悸等中毒症状,严重时可引起脑出血,甚至死亡[2]。生物胺除自身具有毒性外,还可与亚硝酸盐等生成具有致癌性的亚硝胺而间接致癌[3]。

发酵酒是利用酵母对含有淀粉和糖质等原料进行发酵,产生酒精,形成发酵酒。发酵过程有丰富的菌株参与,产生大量发酵副产物,生物胺就是其中重要的胺类产物。生物胺是衡量发酵酒质量、安全性和卫生状况的重要指标[3-4]。

本文主要总结了生物胺的生成和代谢过程,影响发酵酒中生物胺含量的因素以及控制发酵酒中生物胺含量的策略,以期为提高我国发酵酒的质量和安全性提供技术支撑,为制定发酵酒中生物胺限量标准提供参考,以推动无生物胺的发酵酒的生产。

1 生物胺生成和代谢过程

生物胺的生成主要经历四种酶反应:(a)脱羧;(b)转氨基;(c)还原胺化;(d)某些前体氨基化合物的降解[5]。

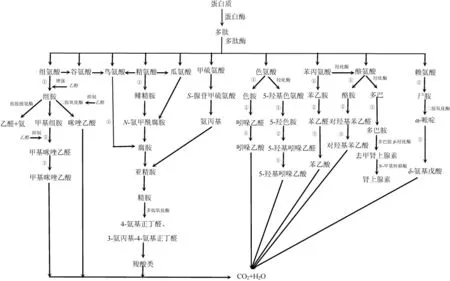

发酵酒中的蛋白质在发酵、贮藏阶段经蛋白酶分解为多肽,再经多肽酶分解为氨基酸,氨基酸经对应的氨基酸脱羧酶脱羧后形成生物胺,生物胺经胺氧化酶氧化形成醛类,醛类脱氢氧化后形成酸,最后分解为CO2和H2O,排出体外,苯乙胺和尸胺的形成和降解过程就是如此。腐胺、精胺、亚精胺的形成过程相对复杂些,精氨酸通过3种途径形成腐胺:一是精氨酸转化形成鸟氨酸,在鸟氨酸脱羧酶的作用下形成腐胺;二是精氨酸在精氨酸脱羧酶的作用下形成鲱精胺,脱掉氨基后形成N-氨甲酰腐胺,经进一步转化生成腐胺;三是精氨酸转化为瓜氨酸,在转氨甲酰酶的作用下生成N-氨甲酰腐胺,后转化为腐胺。腐胺在亚精胺合成酶的催化下生成亚精胺,亚精胺经精胺合成酶催化生成精胺。甲硫氨酸通过转化为氨丙基后形成亚精胺。组氨酸以谷氨酸和鸟氨酸为中间体,可间接形成腐胺。组氨酸经组氨酸脱羧酶形成组胺,组胺通过3种途径进行降解:①是在组胺脱氢酶的作用下形成乙醛和氨;②是在二胺氧化酶的作用下形成咪唑乙酸;③是甲基化形成甲基组胺后经胺氧化酶氧化形成醛,经脱氢酶脱氢后形成酸。色氨酸在色氨酸脱羧酶的作用下形成色胺,色胺在胺氧化酶的作用下形成吲哚乙醛,再经氧化形成吲哚乙酸;色氨酸也可在羟化酶的作用下形成5-羟基色氨酸,经脱羧酶作用形成5-羟色胺,最后形成5-羟基吲哚乙酸,降解为CO2和H2O后,经尿液排出体外。酪氨酸经酪氨酸脱羧酶形成酪胺,酪胺经胺氧化酶形成对羟基苯乙醛,经氧化后形成对羟基苯乙酸。酪氨酸也可经羟化酶形成多巴,多巴在脱羧酶的作用下形成多巴胺,在多巴胺β-羟化酶作用下形成去甲肾上腺素,经N-甲基转移酶形成肾上腺素。从生物胺生成及其代谢途径[6-7]可以看出,脱羧酶、胺氧化酶以及脱氢酶在整个生物胺的生成和代谢过程中起到非常关键的作用。生物胺生成及其代谢途径见图1。

图1 生物胺生成及代谢途径Fig.1 Biogenic amine production and metabolic pathways

酒精会抑制胺氧化酶的活性,由于生物胺种类繁多,且能够相互转化,在人体内存在复杂的代谢途径,其毒性受到多种因素的影响,很难给出某种生物胺毒性的具体标准[6]。但仍有不少国家制定了关于葡萄酒中组胺含量的标准[1],如瑞士和澳大利亚最高限量标准10 mg/L,法国8 mg/L,荷兰3.5 mg/L,德国要求最为严格是2 mg/L,然而我国还未制定发酵酒中生物胺含量的限量标准,严重制约着我国发酵酒产业的发展。因此研究生物胺生成的影响因素,控制发酵酒中生物胺的含量,推动我国发酵酒产业的机械化生产,提高其质量和安全性,增强市场竞争力,具有重要意义。

2 影响生物胺生成的因素

发酵酒中生物胺的生成主要来自两方面,①是微生物自身生长代谢过程中产生微量生物胺以维持自身的正常生理功能;②是微生物分泌的氨基酸脱羧酶催化氨基酸发生脱羧反应形成生物胺,这是发酵酒中生物胺的主要来源[6]。因而生物胺的形成一般需要3个条件:①是存在游离的氨基酸作为前体;②是存在可以产生氨基酸脱羧酶的微生物;③是存在适宜微生物生长和有利于脱羧酶发挥活性的环境条件。所以影响这三方面的因素都会影响生物胺的生成。

2.1 原料

葡萄酒是以葡萄或葡萄汁为发酵原料酿制而成,葡萄是对气候条件变化最敏感的作物之一[7],其游离氨基酸含量不仅受到品种、产地、年份、葡萄成熟程度的影响,还受到生长期间的气候条件、水分状况、土壤类型、氮肥的影响[8],从而影响葡萄酒中生物胺的含量。邓玉杰等[9]测定了新疆不同地区生产的葡萄酒中生物胺的含量,结果表明,不同地区葡萄酒中生物胺的总量和种类均存在差异,即使是同一地区生产的葡萄酒中生物胺含量也存在较大的差异。由氨基酸含量较高的葡萄品种酿造出的葡萄酒中生物胺浓度也较高。BAUZA T等[10]采用西拉葡萄和歌海娜葡萄分别发酵酿制成葡萄酒,发现在酿造过程中,西拉葡萄酒中的腐胺、亚精胺和精胺的含量均要高于歌海娜葡萄酒。

啤酒主要是以大麦芽和小麦芽为主要原料,加入酒花经液态发酵酿制而成,含有多种氨基酸和酶,是世界上消费量最大的发酵酒类。谷凤霞等[11]测定了发酵啤酒用的麦芽、酒花以及水中生物胺的含量,结果表明,麦芽中腐胺含量占比最高,其次是色胺、酪胺、精胺,还含有少量的亚精胺和组胺,酒花中色胺的含量最高,其次是腐胺、酪胺和精胺,水中未检测到生物胺,因麦汁制备过程中仅添加很少量的酒花,所以麦汁中的生物胺主要来源于麦芽。HALASZ A等[12]研究了不同麦芽品种对啤酒中生物胺含量的影响,提出麦芽品种会影响啤酒中生物胺的含量。

黄酒是以稻米、黍米等谷物为原料经多种微生物发酵酿制而成。张凤杰等[13]测定了绍兴黄酒酿造的原料——水和糯米中生物胺的含量,结果表明,水中未检出生物胺,而在6种糯米中均检出了腐胺,生物胺总量在0.14~6.01 mg/kg,但是对黄酒中生物胺的含量影响很小。不同产地的黄酒中生物胺不同。李妍等[14]测定不同产地黄酒中生物胺和氨基酸的含量,并采用多元统计分析方法对黄酒产地进行区分,结果表明,除β-苯乙胺和尸胺,不同产地的黄酒中生物胺存在显著性差异,并根据黄酒中生物胺和氨基酸的差别建立了黄酒产地的判别模型。

2.2 微生物

食品中很多革兰氏阴性菌,如大肠埃希菌(Escherichia coli)、哈夫尼亚阿尔韦菌(Hafnia alvei)、肺炎克雷伯菌(Klebsiella pneumoniae)、莫尔甘纳菌(Morganella moorganii)、假单胞菌属(Pseudomonasspp.)以及沙雷菌属(Serratiaspp.)都能产生脱羧酶,可将游离氨基酸脱羧生成生物胺[15],然而这些菌类的存在似乎是食品生产过程中不良的卫生状况导致的[16],所以很多学者将生物胺作为食品质量和安全的重要指标[17]。

葡萄酒生产过程中以酵母发酵为主,红葡萄酒还需要乳酸菌进行苹果酸-乳酸发酵(malic acid-lactic acid fermentation,MLF),使酒变的更加柔和圆润。大部分学者认为乳酸菌在葡萄酒发酵过程中对生物胺的形成起到至关重要的作用[18],目前具有氨基酸脱羧能力的乳酸菌有酒球菌(Oenococcus)、片球菌(Pediococcus)、乳杆菌(Lactobacilluas)和明串珠菌(Leuconostoc)等,其中酒球菌是最适合葡萄酒MLF阶段的菌种[19]。BORDIGA M等[20]研究了葡萄酒发酵过程中不同酵母菌株对生物胺含量的影响,认为酵母菌也是葡萄酒发酵过程中生物胺形成的原因。

啤酒由酵母发酵酿制而成。KOLLER H[21]认为在发酵环境条件不利时,酵母菌产生应激反应,消耗蛋白质和氨基酸生成生物胺。LORENCOVA E等[18]从啤酒和乳制品中分离出81株乳酸菌,其中50株菌株产生了脱羧酶,所以认为乳酸菌属是食品中生物胺的广泛生产者,从啤酒中分离出的Lbc.brevis更是产生生物胺的菌株代表,但菌株之间产生生物胺的量是不同的,并认为污染了乳酸菌的啤酒会产生更高含量的尸胺和酪胺。

黄酒一般采用开放式的生产方式,会引入大量的微生物——霉菌、酵母菌和细菌进行发酵,牛天娇[22]研究证明乳酸菌(乳杆菌属、乳球菌属、明串珠菌属、片球菌属、魏斯氏菌属)是黄酒发酵过程中氨基酸脱羧酶分泌的主要菌属,是参与生物胺形成的主要细菌。酵母菌(乳假丝酵母、汉斯尼氏菌属、汉逊酵母、毕赤酵母、酿酒酵母等)是黄酒酿造过程中优势菌群,并非是酒类中生物胺的直接产生菌,但酵母菌和乳酸菌的协同作用可以提高发酵酒中的组胺含量[23]。俞剑燊等[24]通过接种霉菌M测定发酵廖中生物胺含量的变化,发现霉菌M会使酪胺、尸胺含量增加,腐胺少量减少,从而使生物胺总量增加。

所以,发酵酒中生物胺最主要的产生者是乳酸菌,酵母菌和霉菌直接产生生物胺的量较少,对乳酸菌形成生物胺起到协同作用。

2.3 生产工艺

大量研究表明,葡萄酒中的生物胺主要来源于发酵过程,酿造工艺对于保证葡萄酒的安全性至关重要[25]。红葡萄酒生产中常用的葡萄皮浸渍方法有酒精发酵前的冷浸渍、与葡萄皮接触的酒精发酵(常规浸渍)和酒精发酵后的延长浸渍。葡萄皮中含有丰富的氨基酸,在浸渍过程中会释放出来,因此,浸渍工艺的选择会影响葡萄酒中生物胺的含量。SMIT A Y等[26]通过研究发现,未浸渍反而会导致氨基酸和生物胺的含量较高,常规浸渍和延长浸渍也会导致生物胺的浓度较高,冷浸渍通过延长浸渍时间会从葡萄皮中提取出更多的氨基酸,酵母在酒精发酵过程中会利用氨基酸,冷浸渍在MLF期间会阻止生物胺的积累,从而使成品酒中生物胺的含量降低,但是这还需要中试进行验证。很多研究学者认为,在葡萄酒酿制过程中,MLF阶段产生的生物胺要多于酒精发酵阶段[27],这也解释了白葡萄酒中的生物胺一般要低于红葡萄酒,因为白葡萄酒一般不经过MLF,其pH低于红葡萄酒[28]。发酵阶段显著影响生物胺的生成。刘洋[27]对3种不同品种的葡萄酿造过程进行主成分分析,寻找工艺关键控制点,其中酒精发酵均是这3种葡萄酒酿造过程的关键控制点。陈酿阶段的贮藏温度和时间也是影响生物胺生成的因素。

栾光辉[29]通过测定啤酒不同发酵阶段中生物胺含量的变化,认为发酵阶段产生的生物胺占到最终生物胺总量的一半以上。HALASZ A等[12]认为,啤酒糖化过程中生物胺的增加量达到最高,瓶装酒的总胺浓度受酿造工艺的影响很大,而受大麦品种的影响较小。

黄酒生产过程一般分为预发酵、前酵(主发酵)、后酵、后熟四个主要阶段,一般采用开放式的生产方式。许禄[30]经研究发现,前酵期是生物胺生成的关键时期,是生物胺变化最明显的时期。张凤杰等[13]通过研究发现,发酵工艺对黄酒中生物胺的影响最为显著,传统发酵工艺酿制的黄酒生物胺含量要高于机械化工艺酿制的黄酒,长时间的后酵和陈酿会降低生物胺的含量,并缩小两种工艺的差距,传统工艺酿制的黄酒越陈,生物胺含量越低,而机械化年份酒没有规律性变化。

2.4 理化因素

微生物和氨基酸脱羧酶的活性受到多种因素的影响:温度、pH、盐、糖等。适宜的温度会影响微生物和脱羧酶的活性。MARCOBAL A等[31]研究发现,粪肠球菌和短杆菌产酪胺的最适温度为32 ℃,在厌氧条件下,在22.0~24.5 ℃时可获得最大酪胺产量。ZHANG K等[32]研究了温度对提取自短乳杆菌的酪氨酸脱羧酶活性的影响,发现其最适温度为50 ℃,但是在此温度下,稳定性差,仅能维持1 h,随着温度逐渐升高,活性迅速下降。王瑞等[33]研究认为,酿造过程中发酵温度对生物胺的影响较小,贮藏温度会显著影响生物胺含量,应尽量在低温下贮藏,以减少生物胺的产生。

生物胺的积累是细胞抵抗酸胁迫的一种防御机制,是对能量消耗的适应性反应[34]。PEREZ M等[35]已证明脱羧酶的基因转录是由低pH诱导的,从而提高细胞在酸性胁迫下的适应性。ZHANG K等[32]研究了从短乳杆菌提取的酪氨酸脱羧酶在pH=5时,活性相对最大,在pH=7.4时可以保持较高的稳定性。LIU F等[36]从粪肠杆菌和粪球菌提取的酪氨酸脱羧酶的最适pH分别为5.5和6.0。

盐浓度的增加一般会抑制氨基酸脱羧酶的活性,从而减少生物胺的积累。TABANELLI G等[37]研究了盐对嗜热链球菌组氨酸脱羧酶活性的影响,发现当盐浓度为2.5%时,活细胞中组胺产生量极少,远低于不添加盐时产生的生物胺的量。

培养基中糖的浓度可以影响脱羧酶的活性,糖为微生物提供能源,缺乏糖会产生较高的生物胺,这解释了脱羧反应为微生物提供能量[38]。LANDETE J M等[39]研究发现,加入葡萄糖和果糖,会抑制组氨酸脱羧酶的活性,抑制组胺的形成,这是因为乳酸菌可以利用糖产生代谢能量,不需要脱羧反应产生的能量。

发酵酒中生物胺的生成是多方面因素造成的,原材料会带入少量生物胺,原材料受微生物污染程度会影响发酵酒中生物胺的含量,对生物胺生成影响最为关键的是微生物,其产生的脱羧酶数量以及种类会作用于特定的氨基酸上,造成氨基酸脱羧,形成生物胺。传统的发酵酿制工艺会引入多种微生物,现代机械化工艺通过加入商业性的发酵剂,生物胺的含量相对较为固定。酿制和陈酿的理化因素也会影响生物胺的生成与降解速度。

3 生物胺的控制策略

生物胺是很稳定的,一旦产生,就很难以通过热处理、冷冻等方式进行消除[40]。CALLEJON S等[41]提出减少生物胺的形成有3种方法:避免腐败菌的生长、降低氨基酸的水平以及接种不含氨基酸脱羧酶的发酵剂,上述方法失效可以通过微生物或者是酶消除已产生的生物胺,但酒类中很少使用这种方法。

3.1 保持良好的卫生状况

HUNGERFORD J M等[42]认为危害分析与关键控制点(hazard analysis and critical control point,HACCP)是保证产品质量、减少组胺中毒现象的良好管理策略,应当认真执行良好卫生规范(good hygiene practices,GHP)和良好生产规范(good manufacture practice,GMP)以及适当的清洁和消毒程序,避免腐败菌的污染,减少腐败菌的生长,进而减少生物胺的产生。

3.2 筛选发酵剂

发酵剂是影响发酵酒质量的关键,也是生成生物胺的重要原因。筛选不产生氨基酸脱羧酶或产生胺氧化酶的发酵剂应用于发酵酒的酿造过程,可减少生物胺的产生,降解生物胺,从而抑制生物胺的积累。GARCIA-RUIZ A等[43]从葡萄酒中分离出多种乳酸菌菌株,并检测了这些菌株对生物胺的降解能力,发现25%的乳酸菌可降解组胺,18%的乳酸菌可降解酪胺,18%的乳酸菌可降解腐胺,乳杆菌属和戊球菌属对生物胺的降解效果是最佳的。干酪乳杆菌IFI-CA52因产生胺氧化酶,具有较高的生物胺降解能力,虽然会受到乙醇、多酚、SO2的影响,降解效果有所下降,但该菌株仍有减少葡萄酒中生物胺的潜力。CUEVA C A等[44]从土壤和葡萄藤中分离出真菌,并将这些菌株培养在特定的培养基中,采用组胺、酪胺和腐胺作为唯一的氮源,评价真菌对生物胺的降解效果,结果表明,所有真菌都能降解至少两种不同的胺类,桔青霉(Pencillium citrinum)、链格孢属(Alternariasp.)、福马属(Phomasp.)、黄曲霉(Ulocladium chartarum)、黑表球菌(Epicoccum nigrum)对生物胺的降解能力最强。CARUSO M等[45]测定了50株菌株在葡萄酒发酵过程中产生生物胺的能力,结果表明,所有菌株均可产生甲胺和胍丁胺,但产生的总胺含量很低,基本都低于10 mg/L,几乎不产生组胺,酵母菌的选择对葡萄酒品质有重要影响,而生物胺的生成量可以作为选育酵母菌的标准之一。

牛天娇[22]从乳酸菌中筛选出能够产胺氧化酶,具有降解生物胺特性的植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)DN2,黄酒发酵的前酵时期加入进行中试实验,总生物胺的降解率达50.3%,其成品酒的质量和感官品质与绍兴黄酒无显著性差异。

3.3 改进生产工艺

SMIT A Y等[26]研究发现,冷浸渍可以抑制葡萄酒中生物胺的生成。许禄[30]比较淋米添加乳酸菌酿造工艺、淋米添加米浆水酿造工艺和传统浸米酿造工艺中发酵醪中生物胺含量的变化,发现添加乳酸菌酿造工艺可以有效降低生物胺含量,分别比上述两种酿造工艺产生的生物胺降低了20.59%和27.16%。俞剑燊等[24]发现冷冻过滤技术可以有效降低黄酒中的酪胺含量。

3.4 采用低温贮藏和运输

JAE-YOUNG K等[46]监测了分别贮藏于4 ℃和20 ℃的韩国米酒中生物胺的含量,结果表明,在4 ℃贮存30 d,仅检测出少量腐胺,酒中乳酸菌的数量变化不大。在20 ℃贮存30 d,检测出多种生物胺,生物胺总量显著增加,且酒中乳酸菌的数量有明显变化。在20 ℃贮存3 d即产生酪胺,酵母和乳酸菌开始大量繁殖。因此,为减少生物胺的产生,提高发酵酒的安全性,低温贮存和运输是有效的方法。

3.5 新型方法

除了上述的传统方法外,目前也有很多新型方法用于降低发酵酒中生物胺含量。

基因工程是一种有效方法。肖冬光等[47]通过敲除酿酒酵母的PEP4前肽基因,获得低蛋白酶A活力的酿酒酵母工程菌,并用于模拟黄酒半固态发酵,其发酵性能不受影响,比原菌株产生的酪胺、尸胺和组胺分别降低了57.5%,24.6%和54.3%。

利用酶降解生物胺是一种新的生物技术。CALLEJON S等[41]对能够降解葡萄酒中生物胺的乳酸菌细胞提取物进行了筛选,从植物乳杆菌J16和乳酸片球菌CECT 5930中提取出的酶,被鉴定为多铜氧化酶(multicopper oxidase,MCO),并提出采用纯化的MCO代替微生物用于降解葡萄酒中的组胺、酪胺和腐胺,这是一种比较安全有效的生物方法。

选择吸附性材料对降低发酵酒中生物胺含量提供了一种新思路。AMGHOUZ Z等[48]将合成的吸附材料Na-ZrP,应用于吸附葡萄酒中的生物胺,该材料可吸附组胺、腐胺、尸胺以及酪胺,其吸附机理是生物胺与Na+进行离子交换,在Na-ZrP表面形成氢键。

控制发酵酒中生物胺含量有多种措施,保持良好的卫生环境,选择卫生条件好的原材料是最基础的保证。目前大部分的研究集中于筛选可降解生物胺的菌种并用于实践中,选择适当的菌株、改进生产工艺是非常复杂的,需要深入研究,而采用低温贮藏和运输是相对比较容易实现的。选择微生物用于降解生物胺,究其根本是胺氧化酶在起作用,所以可以将研究重点集中于研究胺氧化酶上,制作商业性的酶,于发酵后期添加至发酵酒中以降解生物胺是一种可行的生物措施。物理性的吸附生物胺也是需要大量研究的控制方法。

4 结论

发酵酒中生物胺的种类和含量对人类健康和产品安全具有重要影响,适量摄入生物胺有益于身体健康,而过量摄入生物胺会引发不良反应,因而世界各国对生物胺广泛开展研究。食品中乙醇的存在会增强生物胺的毒性,所以发酵酒中生物胺的限量标准比其他食品更为严格。本文着重阐述了生物胺的形成和降解机理,影响发酵酒中生物胺含量的因素以及控制发酵酒中生物胺含量的方法。生物胺种类繁多,且可以相互转化,其形成和降解过程中需要多种酶的参与。发酵酒中生物胺的生成受到原料、发酵工艺、发酵菌种以及发酵结束后储存环境等多种因素的影响,并且发酵酒中生物胺的种类和含量具有区域差异性。生物胺主要是由微生物产生的脱羧酶作用于氨基酸,通过脱羧反应生成的,因而控制生物胺可以从抑制微生物生长繁殖和氨基酸脱羧酶的活性,提高胺氧化酶的活性以及生成后的消减这几方面着手。发酵酒在我国消费量巨大,生物胺含量关系到发酵酒的质量和安全性,尤其是我国的传统发酵酒——具有悠久历史的黄酒中生物胺的含量普遍偏高,更需要严格控制。所以,需要在发酵酒领域对生物胺进行系统研究,建立良好操作规范和关键控制点,进行规范化、机械化、标准化生产,降低发酵酒中生物胺的含量;针对发酵酒中的生物胺进行风险评估,建立发酵酒中生物胺的限量标准,提高其质量和安全性,从而提高我国发酵酒产业的产品竞争力,推动我国发酵酒产业迈入国际化新阶段。