音乐之动

2022-03-31马慧元

马慧元

曾经设想过一个科幻小说的主题:有一天,人类已经离开了地球(或许永远地消失,或许已经移居到别的星球),不知什么地方的一些外来生命来到地球,发掘出被尘封的乐谱,如果他们能解密阿拉伯数字和乐谱,从海量的音乐和指法、吹奏法中,这些聪明的外星人也许能考古出人类的样子,包括日常的步态和口气,甚至口鼻手脚的大小比例和操作能力。会不会这样,对乐谱、指法的深入的大数据研究,能还原一部分音乐之中的私密世界,一些“意识”,一些“心想”?当然,他们也可能完全会错意,构造出一个完全不同的人形。

加拿大西安大略大学的音乐教授德索萨(Jonathan de Sousa)的《手上的音乐》(Music at Hand: Instruments, Bodies, and Cognition)一书,讲的正是“音乐与手”,也就是音乐演奏、肢体运动和人脑认知的故事,正是我喜欢的话题。作为一个常年弹琴的人,我对音乐有另一层兴趣,就是乐器和人体运动的关系以及人脑的操作日常,也自然而然把自己当成实验品,观察眼耳和身体的合作。音乐看不见摸不着,但演奏的动作是可以看见的,乐器更能时时感知,所以对操作者来说,音乐十分具象。人体在音乐中的运动真实而复杂,人和音乐的“拓扑”关系真应该有人好好写写。

仅从键盘乐器来说,钢琴琴键的布局,大家都知道是十二个音一个周期的黑白键,但就算按平均律来调,音阶看上去也并不平均,因为总有黑白键相间,相对位置不同,对演奏者是根深蒂固的视觉提示,演奏者对之也都有深植于音乐模式的空间记忆(现在也有人發明新乐器,完全重组键盘,乃重塑世界之勇)。经常弹即兴伴奏或者经常需要视奏的人都知道,对键盘布局必须跟对自己的十个手指一样熟稔。这个学习的过程甚至有点像婴儿学步,渐渐把一个陌生的土地当成自己的家园,之后索性用键盘来思考和感受了,而有无作曲意识,对键盘的空间感也会很不同。大家都知道贝多芬晚年失聪,但既然是即兴大师,肯定保留了大量对键盘的肌肉记忆和视觉记忆。人们常说贝多芬失聪后是用“内心听觉”作曲的,但手感的作用也不应忽视,位置的提示会帮助他倾听。

在书中作者举了一个贝多芬《悲怆奏鸣曲》开头的例子,说明贝多芬的写作跟身体运动的方式紧密相连,比如其中有一个小节,两手反向但节奏相同。作者甚至用了“假肢”(prosthesis)这个概念,也就是说,琴键几乎成了手指的延伸,用中国人习惯的说法是“人琴合一”。我想这样的例子在音乐中不少,人琴合一也不限于贝多芬,甚至一个从小弹爵士的人都能做到,不过贝多芬作为传统音乐中的即兴大师,至少在部分作品中体现得更明显,音乐的进行有时就是被双手漫游的位置或者运动的快感带着走的。作者也举了巴赫的小提琴作品BWV 1006为例,说明作曲家的灵感可能是围绕手指的位置和空间上的回旋余地而产生的—我猜是不是有点类似诗词的格律,外加的限制可能是枷锁,也可能是带领,兴之所至皆可用。但事情的反面也存在,比如德索萨没有提到,让人运动得不高兴的作曲家也很多。传统作曲家里,某些时候的勃拉姆斯、贝多芬和巴赫都擅长破坏人的手指快感,不怕让手打架,甚至让手和音乐打架。双手本可流畅跑动的运动模式被乐思堵截,被生生打破,乐思如暴君一般,把运动习惯掰碎重组,在琴上的漫游变得跌跌撞撞—音乐深入、张狂到一定程度,总会折磨自我,压抑身体也反叛耳朵吧。所以就有了听起来艰深,但手指悄悄开心所以也不怎么难的音乐,以及听起来音乐不密集但双手郁闷,摆放得别扭,从而极难学习的音乐,所谓受累不讨好也。

书中还有一个钢琴家郎朗的例子,来源是郎朗自己放在YouTube上的一个幽默视频:右手握着橘子跟左手一起弹肖邦的练习曲Op. 10之5(俗称“黑键”)。虽然是玩笑,橘子也不可能弹得太准,但曲子还是一听就知道。作者举这个例子,说明肖邦这首练习曲充满调性感不说,右手全部在黑键上(只有一个音除外,所以我怀疑郎朗用橘子碰不到那个还原F),正好也特别适合橘子之滚,只要某些关键音抓住了,听上去就有个大致的轮廓—试想如果是在弦乐器上,还有可能用橘子滚出旋律吗?乐器之“器”,各有所容。

谈及与音乐相关的运动(包括发声体的振动、人体演奏乐器的运动和人脑运动皮层对音乐的反应,等等),话题实在大到无限。比如我家窗前正对着喷泉,平常流动的水声就是怡人的音乐—人类从滴水中听见音乐,从风中听见音乐,从鸟鸣中听见音乐,在种种自然发声体的启发下觅得制造音乐的可能。从人声这种自带的乐器,到鼓、铃这些跟日常发声体相去不远的乐器,再到从无到有地造出管风琴、小提琴、长号等极为复杂的、“不自然”的乐器,人跟乐器的关系亲密到它入侵了人的大脑,黑客般地重写听觉和振动的关系。我有个大胆的想法:人是活在大脑中的,人脑能综合处理的信息就是这个世界对个体来说的一切。这样说来,人只要躺在床上不断妄想就可以过一生了?不然。个体人脑还是需要外界(包括别人)去检查它,给它反馈,才能喂养大脑的幻觉有机生长下去。人对艺术的制造和欣赏尤为如此,纯物理性的听和看只是大脑接收的听和看的一小部分—因为各人有记忆、有预判,注定每人收到的信息不同。人脑主动地为自己制造养料,当然也需外界来持续它。仅就倾听而言,人几乎是用全脑,包括运动神经中枢来听的。

德索萨本人是音乐教授,也常常演出,他总结自己这本书最想说的就是:科技打开了更多的音乐中行动和认知的可能性(Technics open up possibilities for musical action and cognition)。音乐是用身体和大脑一起演奏的不用说,但它也需要身体和大脑一起听。

神经科学家已经观察到,人在听音乐的时候,听觉和大脑运动皮层体现出合作;而默想音乐时,哪怕职业音乐家,大脑都没体现这种协作。所以,物理性的音乐存在与否,大脑的活动有本质的不同;大脑再神通,也不能完整再现对声音的想象。至于身体、精神、听觉在音乐中的协作联系和比例,当然很难量化,音乐家和不同的文化视角有不同的认知。有人认为音乐连记谱都不必,现场感就是一切,尤其是人与人之间的互动不可复制;另一极端是加拿大钢琴家古尔德那样的,认为音乐可以是精神性的,演奏都不必要,读就行了。他自己还真是,看看谱子就能背下来。说到这里,巴赫的杰作《赋格的艺术》也体现了这样的极端。用钢琴弹,声部安排困难,根本不可能都听清;羽管键琴上也好不了哪去;在管风琴上呢?多了脚键盘一个声部,还能安排不同音色,按说清楚多了?非也,低音声部理论上可以用脚键盘演奏,但有些段落过于密集快速,位置也有悖演奏习惯,对脚极不友好,最后还得用手;弦乐四重奏呢?声部确实都清楚了,但原作有强烈的“键盘感”不说,四件乐器强行稀释原本高压的音乐,该有的声音是有了,但那失去摩擦感的音乐又有点不对劲。更不用说这个作品由多个赋格、卡农组成,各有特点,没有一个乐器能普适于全作。是不是可以这样说,这是一部在精神上适合单个键盘乐器,在技术上则只能由多个乐器实现的作品。既然在这里灵肉对立,音乐家干脆把它当作私人音乐好了,不跟观众分享,只弹弹读读片段,只当作从业者之间的对话。古尔德可能不会反对,他录了这个作品,但只取了几段,有的用钢琴,有的用管风琴—把音乐家逼到这种反音乐境界的人,也是只有巴赫了—如果是别人写了任何乐器都演奏不好的音乐,这叫“不了解乐器特性”“不会写”“不合理”,换作当代,演奏员早把谱子扔到作曲家脸上让他们去改。但奇诡名作《赋格的艺术》因为在作曲上自成一格,居然就在这些可能的舆论中站住了脚,让人去主动寻求表现它的办法,甚至生出许多神话。巴赫作品在乐器选择上模糊两可的作品并不少见,不影响它们吸引人去尝试和寻找。作曲家和演奏家在话语权上的互动,可见一斑。

德索萨博士举出不少例子,比如音符有时候升降八度,听上去和声大概还是那个,但会影响演奏者的身体位置,指法也跟着变,音乐的走向也可能改变。这在巴赫作品中俯拾皆是,尤其《赋格的艺术》中的几段卡农里,看上去主题原样照抄,身体和手指则要重新摆放。至于移植到不同乐器上,动作、空间感对音乐的影响就更大了。仅从我自己的经验来说,巴赫把很多康塔塔中的段落改编为管风琴,不仅合理,还比较容易,因为管风琴能演奏较多的声部,而且天然能模仿歌唱。尽管如此,一段为多人声音所作的合唱,紧缩到单个键盘乐器上,尽管声音仍然在整个空间中鼓胀,其操作则从众人的蓬松气场化为单人手脚动作最小化的紧致呈现,那么背后的叙事也就迅速换了一帧。有人居然把改编到管风琴上的版本再转到钢琴(如《舒伯勒众赞歌》的钢琴版),其气场更是完全认不出。音乐的改编本身就有这样的内涵—从一种空间换算、映射到另一种空间,乐器变了,讲述的“形状”也变了。跟翻译一样,一种乐器背后有自己的文化,直译已经奇奇怪怪,转译更不知所云。巴赫著名的“一把琴拉出一个世界”的小提琴曲《恰空》,改编成钢琴版之后全然换了一个世界,线变成点和块,变得花团锦簇,变成爆炸的蘑菇云,气质全变,音乐也仿佛来到另一个世纪,人和乐器的关系也得收拾重组。人和竹子、木头,跟钢铁、塑料,就能这样亲密互动出无数种立体的关系。

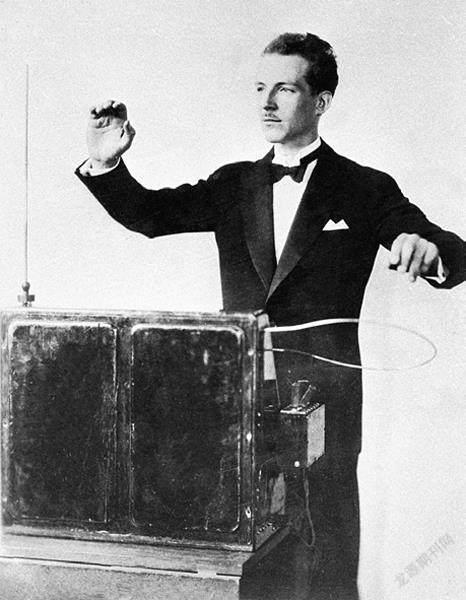

巴赫自己,不仅把许多乐器的表现力推到极致,逼人去演奏不可能的东西,据说还设计了一些新乐器,比如“琉特羽管键琴”,既能拨弦,又有键盘,还能控制音量,改变音色,实物未能传世,不然又会创造怎样的键盘新体育。德索萨博士虽然能玩许多乐器,但我猜他没弄过特雷门(Theremin)这个东西,不然其音乐认知研究又会多些好话题。要说依赖身体的空间感,恐怕没什么乐器能赶上特雷门,要说乐器的科学性,它可以说是物理学的直接产物:两个感应人体与大地的分布电容的振荡器,各自负责振荡的频率与振幅变化,其中圆形天线负责音量,手越靠近,音量越小;垂直天线调节频率,手越靠近,音调越高,这些距离要靠记忆。诡异之处,在于手在空气中“弹奏”,活脱像表演气功或者打太极。

发明者特雷门(Leon Theremin)是苏联物理学家,在美国为自己发明的种种电子乐器搞巡演,当过间谍;回苏后在莫斯科音乐学院教音乐,在莫斯科国立大学声学系教物理,进过古拉格实验室(sharashka),也给克格勃做过事,九十七岁的一生传奇早已被写成书。特雷门作为一种早期电子乐器,发明者自己还真指挥过一个乐队。有意思的是,弹巴赫的大家之一、美国钢琴家图雷克很喜欢特雷门,当年在朱莉娅音乐学院上学的时候,就被这种乐器吸引住了,后来不仅结识了特雷门本人,学了这个乐器,还在卡耐基音乐厅等地跟小乐队演奏过。据说她终生都对特雷门颇有兴趣,大概也符合她认为“巴赫可以在任何乐器上演奏”的哲学。

特雷门和特雷门琴

特雷门这种乐器诞生于二十世纪二十年代,红极一时。被禁后没有再杀回市场。我枉做猜测,也许是因为特雷门无法塞入任何音乐文化框架,也许是因为它太“科学”了,没什么文化的空间—我自己玩过两下,是在科学博物馆。目前也有专家,但极为小众,曲库也小,多为熟曲目的改编,虽然它的音色很美、很独特,有点类似中国的二胡,也可以接近小提琴。试着想象一下这样的画面,假如它真的进入时尚:一个高端的特雷门演奏家,手指关节运动和手掌跟天线的距离都有千万次的练习和精准的控制,因为身体任何微小动作都会触发音乐的变化;甚至可以包装一下,成为新瑜伽、新禅修,以及全身运动、音舞合成的艺术大全……那么无论何种语言,“弹”“拨”“吹”“敲”这些动词都不适用了,新语言会呼之欲出,对演奏者的所谓“先天条件”的要求也不会像钢琴弦乐那样“手指长,手掌宽”之类,而变成一种大家目前还猜不出的需求或者是一种综合性需求,比如“空间记忆”。可是这些都没有成为事实,有人说特雷门太难演奏,所以将人拒之门外—可是对知难而进并且炫技成瘾的音乐家来说,难从来不是问题,关键是它在音乐上并没给人足够独特的产出。之后的电子乐器越来越丰富,它只能充当其中一个小小分支了。后验地看,特雷门赶上了这个时代,可是又错过了它。但把它放在音乐和运动的维度里看,音乐是运动的仪表,运动是音乐的倒影,这简直是人体和音乐超越物理接触的一场精神恋爱。

对了,物理接触。德索萨和研究“乐器学”(organology) 的学者们提出几种把乐器归类的方法,除了传统的按发声原理分出的拨弦发声、击打发声、管状体发声(管风琴和其他管乐器)、自发声(铃铛)等,或者用较复杂的控制论(cybernetics)画出的图表,还有更有趣的分法,比如分为人体持续提供音乐物理能量的(用手拉、拨,用嘴吹的都算),和人体激活乐器后,只提供控制的,典型如管风琴,手指在键盘上小有动作,巨大的音管靠鼓风机持续发声,所以一个音可以长到无限,如果需要的话,低音持续几十小节都可以,这跟钢琴相比簡直就是作弊。

当然,提供能量和提供控制也常常体现在同一种乐器上。比如钢琴依靠手指击键提供能量,但不单独发声的脚一直在踏板上控制音乐。电子乐器比较特殊,也应归为后者—特雷门更是。也有人把人和乐器之间无介质,也就是直接拨或者吹的分为一类,其他用琴键、琴弓等间接控制的另成一档,而“间接度”还可以量化出来。用这样的方式去看乐器,在我看来可谓新奇而极有启发。因为人怎么镶嵌其中,怎么指挥机械设备输送能量,怎么分配全身的运动,技艺主要往哪个方向发展,就自成一个深远的话题。

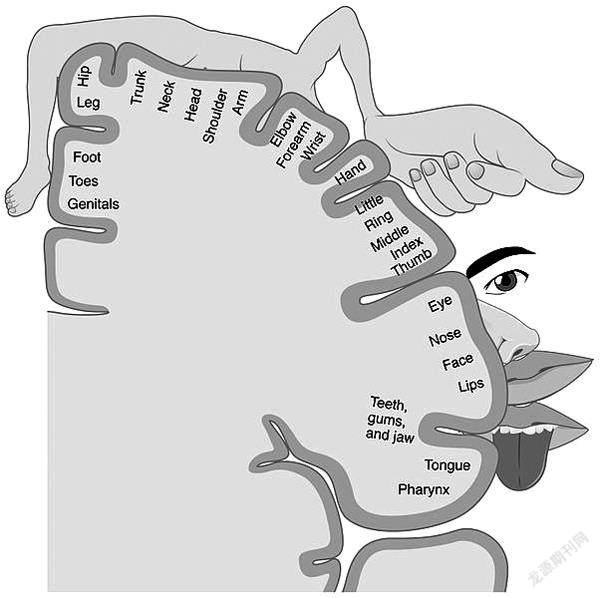

我选神经科学课的时候,老师讲到人体的各部位的感觉,一定在脑区中有相对准确的映射,以至于可以在大脑的感觉皮层(primary somatosensory cortex)中画出大致人形。老师说,“不过那不是达·芬奇,是类似毕加索的绘画”。

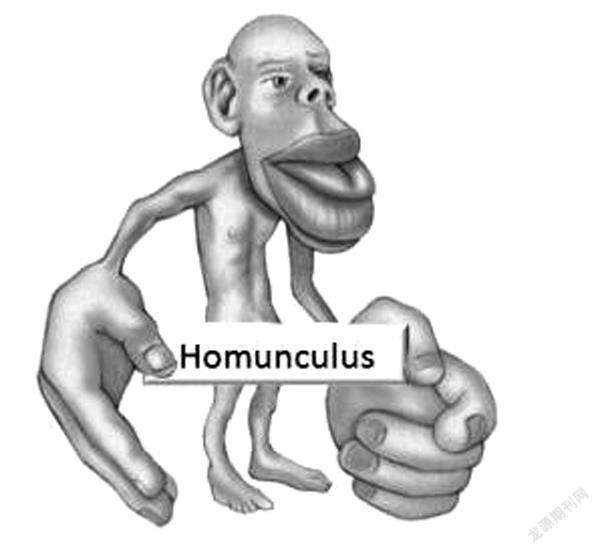

这就是神经科学中著名的“小人图”(拉丁文:cortical homunculus),也就是人脑感官皮质区(位于中央沟回后面的窄窄一条)和身体部位的对应。图中,舌头和手极为硕大,因为来自舌头和手的神经在皮质中覆盖了较高比例的区域。这个感官小人图注定是一个毕加索式的肖像画—假如我们以皮质区的感知密集程度来画图,世间风景恐怕也会大不同吧。其实,人类历史的绘画已经体现这种“不成比例”了,毕竟绘画和各种视觉艺术的题材并非均分于世间万物,假如以大数据来统计“绘画中的世界”,也许就能看到一个凹凸不平、“忽大忽小”的地球图景。

随科学发展,科学家也发现了感官小人图的可议之处,比如人体的感知和脑区的对应,可以在后天训练中改变,不过它大体还是准确的。跟感觉皮层不同的是,运动皮层在大脑皮质中若要对应出一个“小人图”,也就是大脑运动皮层(大脑中央沟回之前的一窄条)对应身体部位,会面临更大的不精确和争议(大致的对应是存在的,也有人画出“运动小人”,但我以为在科学上不严谨)。人的肢体运动部位和大脑运动皮层相对应,其缺失和重合更多,这也正体现了人脑的可塑性,比如在后天训练中,神经回路可能重新连接(rewire)。这个可塑性,给人带来了惊人的潜力,某种意义上可以说是人类训练自己身体的根本,从中风病人的康复,到运动员、杂技演员、舞蹈家的“非人”技巧,再到音乐家的精细控制,处处是大脑和身体先天条件加后天训练之后的复杂交互;而所谓灵与肉的二元之分,在人类对自身认识不断精细化的过程中,已经被模糊了。

谈到运动,谈到训练,乐器演奏足可在神经科学中独占一支。本书也提到多种乐器的运动特性,比如演奏管风琴需要手脚齐动,犹如“用身体思考”。细看下来,脚比手还是有更多局限,所以脚键盘音符通常比较简单,但大脑显然要实时规划脚的动作,包括在双手繁忙的时候准备脚的下一个位置,这个准备本身,要被大脑记住。我认为音乐和人的关系还远远不止这些,这也就必然指向神经科学对人脑的了解。我常想的一些普通问题包括:为什么有些人的弹奏能如此快速且准确?我不会满意于“勤学苦练”这种包治百病的解释,但细追就里仍然会进入死胡同。深入琴上任何一个动作,总会发现它能被细分成若干环节,涉及各个脑区(比如脑顶叶,让人在视觉指引下纠正手的动作)。还有,为什么有人能弹出更细腻多样的音色?为什么有人能吸收复杂的音乐结构?为什么有人能记忆更多的音乐?笼统地说,答案仍归结于耳、眼、中枢神经系统和肌肉的共同合作。我认为这里几乎藏着大脑工作的全部秘密,谜底未知,但每隔十年左右我们的理解总会有个小小飞跃。

2D画,标出了脑区和身体的对应(图片来源:https://en.wikipedia.org/wiki/Cortical_homunculus)

3D画,无脑区对应,只有比例(图片来源:http://threepoundsofgrey.blogspot.com/2012/06/meet-yourhomunculus-what-can-you-say.html)

在德索萨之前,我读到另一本很有意思的书,也是被他多次引用的《音乐和具身化认知》(Music and Embodied Congnition)。这本书的作者考克斯是美国欧柏林音乐学院的教授,主攻音乐认知。书中《音乐效果》(Musical Affect)一篇这样开头:

阿里:人可以做任何想要做的事情,这是你说的!

劳伦斯(拳头敲打自己的身体, 这正是决定他要什么的家伙):是的—但他并不知道自己要什么!

一语道破认知学的出发点。如今人类活动已经高度自动化,但文艺和体育目前还以“肉身”为主,遵从古老的法则。虽然我非常相信神经科学和物理学揭示音乐秘密的力量,但科学家一定能给音乐家提出好的作曲和演奏建议吗?有可能,但未必。音乐在人类中存在了至少几千年,单是某种传统乐器诞生以来的时间,已经给人充足的机会把种种招数试得透彻。不过这不会挡住科学家们自作聪明,格物致知,跟音乐家不一定殊途同归,偶然歪打正着。音乐跟乐器的局限相关,更跟人体的局限相关,比如手的跨度、移动的速度,肺活量,等等,即便拥有了无穷大的乐团,又要面临协作的新挑战。我甚至觉得,用一种乐器的音乐,可以在大数据基础上,画出一个“云小人图”,边界有多层,不精确但能示意音乐之中的人身之动。人身的局限和障碍,对作曲是一种指引,似乎也是一种哲学意味上的屏障—虽然多少年来,作曲家强拽着演奏家扩大技巧,把不能变成可能,演奏家则拍拍胸脯,渐渐地,曾经只有大师能弹的东西,十六岁小朋友都能玩了。不过,世界的变化已经很难预测,有朝一日因为乐器操作简化也好,发明出机器人代替人弹琴也好,我们连这个限制都没有了,“小人图”失去轮廓,音乐世界会变成什么样。有了日益细腻丰富、空间无限的电子音乐、计算机音乐,有了算法生成的音乐,肉身的限制可以完全去除—人想要的太多了,了无羁绊。目前我们仍然有远古大脑和远古身体,有着局限之下的舞蹈和体育,我相信音乐之乐离不开人的运动和人之间的气场。至于灵与肉之二元对立—用德索萨的话来说,是认知(cognition)和感受(perception)的對立。很难说现代科技会不断强化还是逐渐模糊它—也许,灵与肉会彼此穿越进出,循环往复。

参考文献:

Music at Hand: Instruments, Bodies, and Cognition, by Jonathan de Sousa, Oxford University Press, 2017;

Music and Embodied Cognition: Listening, Moving, Feeling, and Thinking, by Arnie Cox, Indiana University Press, 2016;

The Art of Fugue: Bach Fugues for Keyboard, 1715–1750, by Joseph Kerman, University of California Press, 2015.