CT在脊柱转移瘤诊断及鉴别诊断中的价值观察

2022-03-30刁星飞

黄 亚 刁星飞

江油市第二人民医院放射科(四川 江油 621701)

脊柱供血丰富,被认为是恶性肿瘤骨转移最为多见的受累位置,大约占90%,脊柱转移瘤可侵犯骨质、硬膜外间隙、软脊膜以及脊髓[1]。故对脊柱转移瘤进行准确判断有助于指导选择合理的治疗措施。脊柱转移瘤既往通常依赖于X线平片检查,该检查方法虽经济、便利,但检出率和评估敏感度较低[2]。目前,临床诊断脊柱转移瘤多以电子计算机断层扫描(computed tomography,CT)、磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)等影像学检查方法为主[3]。基于此,本研究通过回顾性分析医院62例经过临床病理确诊的脊柱转移瘤患者的CT影像学资料,以期进一步提高对脊柱转移瘤的诊断以及鉴别诊断水平。

1 资料与方法

1.1 临床资料 回顾性分析2017年10月至2019年10月期间医院收治且经病理证实为脊柱转移瘤的患者62例,其中,男性37例,女性25例,年龄35~79岁,平均年龄(55.16±7.42)岁。原发肿瘤患者中肺癌20例,乳腺癌9例,肝癌6例,胃癌、甲状腺癌、食道癌以及前列腺癌各4例,子宫癌、膀胱癌以及鼻咽癌各3例,另外2例未找到原发肿瘤,经椎体穿刺活检证实为脊柱转移瘤。大多数脊柱转移瘤患者初期并无明显临床症状,当转移出现症状时,主要表现为腰背部疼痛,以及相应的脊髓与神经根压迫症状,并伴随有原发病灶表现和病史。

1.2 检查方法 使用64排128层螺旋CT机(飞利浦Ingenuity core 128)进行常规平扫,电压120kV,电流150mA,层厚和层距胸椎、腰椎、骶椎均为5mm,颈椎为3mm,椎体通常取3个扫描平面,间盘则取1个层面,矩阵为512×512,扫描完成后,使用骨双窗、软组织窗对骨质以及软组织情况进行观察。

2 结 果

2.1 一般结果 62例脊柱转移瘤患者CT表现分为溶骨型、成骨型和混合型。溶骨型40例,占比64.52%,包括肺癌17例,乳腺癌7例,肝癌4例,其他较为分散;成骨型9例,占比14.52%,包括前列腺癌4例,肺癌3例,食道癌2例;混合型13例,占比20.96%,来源较为分散。

2.2 影像学表现 62例脊柱转移瘤患者CT表现为溶骨型病灶,呈现局灶性骨破坏或者骨缺损;成骨型病灶呈现弥漫性或者局部斑片状密度增高;混合型病灶主要表现为低密度质破坏和高密度成骨结节间杂存在。病灶可呈现跳跃式分布,易累及椎弓根,受累椎体间隙无明显狭窄,骨质破坏可造成椎体塌陷,并可形成局限软组织肿块,椎间盘多不受累。病变累及腰椎32例、胸椎15例、颈椎7例,胸腰段交界3例,骶腰段交界3例,骶椎2例,病变累及部位以腰椎、胸椎以及颈椎占大多数(87.10%)。单椎体、2个椎体、3个椎体以及3个以上椎体分别累及10例、22例、25例以及5例。椎体累及部位依次为椎体前部、后部、椎弓根、附件。

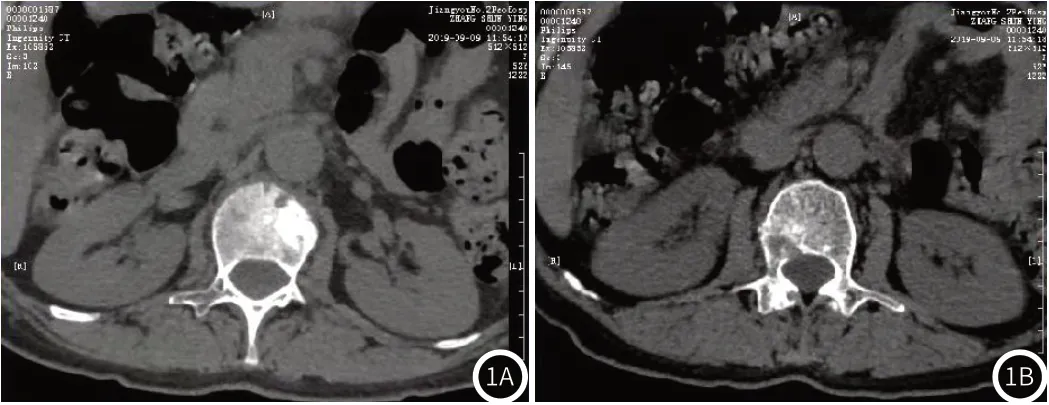

图1 脊柱转移瘤CT影像学表现。CT横断面。图1A:椎体前缘有一圆形溶骨性骨破坏区;图1B:右侧椎板、椎弓后结构溶骨性破坏,无硬化边,软组织肿块。

3 讨 论

3.1 脊柱转移瘤的转移机理 脊柱是骨转移瘤的常见部位,其受累以腰椎最为常见,其次为胸椎、颈椎、骶椎[4]。骨转移瘤好发于脊柱主要与以下因素有关:第一,因椎体中富含红骨髓,毛细血管丰富,血供充足,易于肿瘤栓子的生长,逐渐累积椎弓根以及附件结构,故椎体相比附件更加容易发生肿瘤转移;第二,脊柱静脉丛能够为肿瘤转移提供通道,该处缺乏静脉瓣,血流较为缓慢,且与颈胸腹盆以及四肢静脉广泛交通,瘤栓除了可以经过丰富的脊柱供血动脉,还可以经脊柱静脉丛逆方向种植于脊柱[5-6]。转移性肿瘤能够破坏正常骨组织,继而引起病理骨折,最终导致椎弓根的破坏的缺损[7]。

3.2 不同类型脊柱转移瘤对原发肿瘤的提示作用 脊柱转移瘤中最为常见的原发肿瘤分别为乳腺癌、肺癌以及前列腺癌,患者可能出现脊柱不稳定或者脊神经根、脊髓受压等情况,从而引起剧烈疼痛,乃至瘫痪,极其不利于患者生存[8]。本研究中,62例脊柱转移瘤患者有肺癌20例,其中溶骨型17例,成骨型2例,提示脊柱转移瘤中的原发肿瘤最为多见的类型为肺癌,分析可能原因为肺癌发病率高以及恶性转移性高。这与文献报道的内容相符合[9-10]。因此,临床上CT检查观察到脊柱骨破坏,且未发现原发肿瘤时,应该提示其原发性肿瘤为肺癌的可能性较大,此外女性患者还应考虑为乳腺癌,男性患者还应考虑为前列腺癌。但仅从CT影像学表现难以推测原发性肿瘤的具体型别,还应该结合临床以及根据实验室检查结果进行诊断。

3.3 脊柱转移瘤的CT影像学特点 脊柱转移瘤通常包括溶骨型、成骨型以及混合型,不同类型的脊柱转移瘤具有不同的CT影像学特点[11]。脊柱转移瘤CT影像学表现主要以溶骨型为主,本研究病例占比64.52%,体现为转移性瘤栓弥漫性分布或者局部聚集再生长,从而取代正常骨组织所导致。溶骨型包括以下两种类型:弥漫性溶骨型骨破坏,呈现广泛性斑片状或者虫蚀样骨破坏;局灶性骨破坏或者骨缺损,呈现团状或者大片状骨破坏,病灶边界清楚,可见单个椭圆形透亮区,或者见多个透亮区,绝大多数病变会导致椎体以及椎弓根附件受累,并且不会导致椎间隙狭窄发生明显变化[12]。其次为成骨型与混合型,成骨型体现为病灶周缘弥漫不清,骨质密度表现为斑点状增高,且不出现正常骨小梁结构,少数的成骨转移发生在椎体附件;混合型大多数表现为同一脊柱内同一时间段出现溶骨与成骨[13]。本研究中,病变累及部位依次为腰椎、胸椎、颈椎,占比87.10%,与大多数文献报道的基本一致。此外,本研究病例椎体累及部位依次为椎体前部、后部、椎弓根,最后为附件,提示成骨型病变多位于椎体,极少累及附件。

3.4 鉴别诊断 脊柱转移瘤的CT特点为局灶性骨破坏或者斑点状密度增高,易累及椎弓根,具有跳跃特征,骨质破坏可伴局限软组织肿块,椎间盘多不受累,病灶大多数大小不一,边缘模糊,呈现单个或者多个椭圆形透亮区,骨质疏松症状不明显,转移瘤病灶间有正常的骨质密度[14]。多发性骨髓瘤的CT特点为多椎体病变,广泛性骨质疏松,病灶的大小一致性较强,穿凿块,锐利且清晰,周围无骨膜反应和新骨形成,患者尿液中有凝溶蛋白,血清球蛋白增高,骨髓穿刺能够发现骨髓瘤细胞[15]。脊柱结核的CT特点为两个以上椎体溶骨性破坏,椎间隙变狭窄或者消失,脊柱后突畸形,椎旁脓肿形成、死骨形成。化脓性脊柱炎的CT特点邻近椎间盘的椎体前部骨破坏并累及终板,反应性骨形成、椎间隙狭窄和自发性融合[16]。压缩性骨折的CT特点为单发椎体,呈现楔形改变,椎体前缘可有骨片,无椎间隙狭窄[17]。故需对脊柱转移瘤进行准确鉴别。

综上所述,CT检查对于显示脊柱转移瘤骨质变化具有明显优势,可成为优先选择的影像学检查方法,为临床诊断提供可靠、有效的诊断信息,从而改善患者治疗和预后。