间质性肺炎高分辨率CT表现及其对预后的预测价值*

2022-03-30王婧雯

李 展 党 强 门 翔 孙 辉 王婧雯

南阳市中心医院呼吸科 (河南 南阳 473000)

间质性肺炎(interstitial pneumonia,IP)是多种原因引起的弥漫性肺疾病,病变累及肺泡腔和肺间质,在反复的炎症损伤和修复中可发展成肺纤维化[1]。环境中的真菌孢子、有机粉尘、系统性红斑狼疮等均是该病的诱发因素。高分辨率计算机断层扫描(high-resolution CT,HRCT)可清晰反映肺部实质、间质异常程度,观察肺小叶组织结构,为早期IP诊断的有效手段[2]。多项研究报道,HRCT不仅可作为IP的诊断工具,还对疾病的治疗效果及预后有一定的预测价值[3-4]。本研究旨在通过观察IP患者的HRCT影像学表现,探讨HRCT评分与肺功能、血清学指标的相关性,分析其与预后的关系,具体报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2014年2月至2016年7月本院收治的间质性肺炎患者94例,男性68例,女性26例,年龄42~75岁,平均年龄(61.51±8.23)岁,病程0.5~8年,平均病程(3.86±1.64)年。

纳入标准:符合间质性肺炎诊断标准[5];愿意保持随访;对本研究知情且自愿参加;经医院伦理委员会审批同意进行研究。排除标准:伴有慢性阻塞性肺疾病、肺结核、肺栓塞者;合并肺部或其他部位恶性肿瘤患者;胸腔积液及胸膜病变者。

1.2 检查方法 使用Philips 64排螺旋CT机进行HRCT扫描。患者取仰卧位,深呼吸后屏气开始扫描,扫描范围自肺尖延伸至肺底。扫描参数设定如下:管电压120kV,管电流140mA,层间距、层厚分别为10mm、1.3mm。

1.3 图像分析 扫描结束后经骨算法重建,观察肺窗,窗宽1500HU,窗位-700HU。每名患者选取6个HRCT图像层面(肺尖层面、肺门层面、主动脉弓层面、隆突层面、下肺静脉层面、右膈顶层面)分析,由2名经验丰富的副主任医师采用双盲法进行判定,如有异议交由主任医师复核。

1.4 肺部受累HRCT评分 依据Muller法对患者进行HRCT评分[6],取主动脉弓上缘、隆突及膈肌上1cm层面,依据肺纤维化的严重程度划分为3级:1级为单纯的磨玻璃影,2期为网格样影,3级为蜂窝状改变。计算病变区域占每个肺区比例,并依据占比进行评分:0分:无;1分:1%~25%;2分:26%~50%;3分:51%~75%;4分:76%~100%。三种改变累加后得HRCT评分。

1.5 研究分组 依据患者HRCT评分的中位数将94例患者分为两组,HRCT评分≥3.85分作为高HRCT评分组,HRCT评分<3.85为低HRCT评分组。

1.6 观察指标 采用肺功能测定仪(德国耶格公司生产)检测患者用力肺活量占预计值百分比(FVC%)、第1秒用力呼气量占预计值百分比(FEV1%)、肺总量占预计值百分比(TLC%)。采集患者外周血测定血清转化生长因子-β1(TGF-β1)、酸性成纤维细胞因子(FGF-1)水平。并对患者肺功能指标、血清学指标与HRCT的评分进行相关性分析。随访时间截止到2020年7月,记录患者生存情况。

1.7 统计学方法 采用SPSS 23.0统计学软件进行数据分析,计量资料采用(±s)表示,采用t检验。相关性采用Spearman相关系数分析。采用Kaplan-Meier生存分析法计算患者生存情况,生存率比较采用log-rank检验。P<0.05提示差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 间质性肺炎HRCT表现 94例患者肺部均呈弥漫性病变,主要分布于胸膜下部、两下肺中外带,由肺尖至肺底病变逐渐加重,双侧肺基底病变尤为显著。主要CT征象为磨玻璃密度影65例(69.14%);肺小叶结构改变,11例(11.70%)小叶间、叶内出现多余线影,小叶间隔增厚72例(76.60%),小叶内质厚度增加54例(57.45%);38例患者(40.43%)出现细支气管扩张;35例(37.23%)患者表现为蜂窝影,即CT下可见直径为3~10mm,囊壁光滑的镞状低密度影;14例(14.89%)患者伴有不同程度的肺气肿;58例(61.70%)患者观察到纵隔和肺门淋巴结肿大。

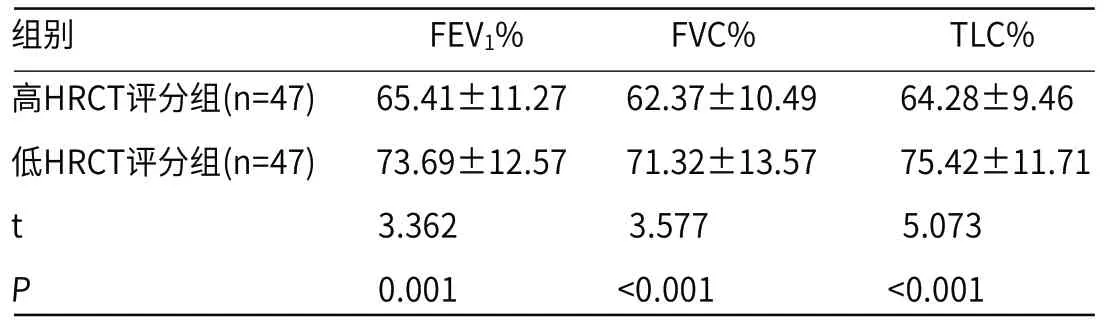

2.2 不同HRCT评分患者肺功能比较 高HRCT评分组患者FEV1%、FVC%、TLC%显著低于低HRCT评分组(P<0.05),见表1。

表1 不同HRCT评分患者肺功能比较

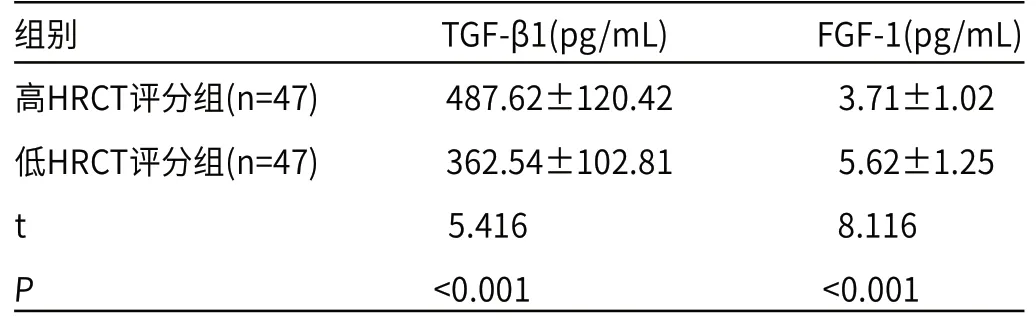

2.3 不同HRCT评分患者血清TGF-β1、FGF-1水平比较高HRCT评分组血清TGF-β1水平显著高于低HRCT评分组(P<0.05),FGF-1水平显著低于低HRCT评分组(P<0.05),见表2。

表2 不同HRCT评分患者血清TGF-β1、FGF-1水平比较

2.4 HRCT评分与肺通气、BALF细胞学指标的相关性分析 Spearman相关性分析结果显示,HRCT评分与TLC%呈轻度负相关(r=-0.417,P<0.05);HRCT评分与TGFβ1(r=0.426,P<0.05)呈轻度正相关。

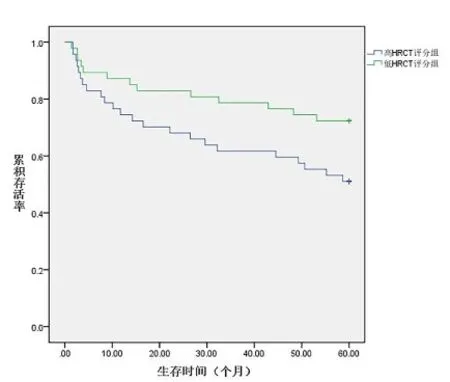

2.5 不同HRCT评分患者预后分析 高HRCT评分组患者5年生存率为53.19%,高于低HRCT评分组(72.34%;χ2=4.351,P=0.037),见图1。

图1 不同HRCT评分患者生存曲线分析

3 讨 论

IP是一种以间质纤维化、肺泡炎性浸润和弥漫性肺实变为主要病理改变的肺部疾病[7]。患者临床表现为进行性呼吸困难,继发病菌感染时可出现脓性痰液,部分患者伴有体重降低、疲乏、发热等症状[8]。胸部HRCT是目前诊断IP的重要方法,对于疾病的分型及鉴别也有重要意义。间质性肺炎患者HRCT表现可按照密度的差异分为两大类:(1)密度增加影以磨玻璃影、网格影、线状影为主要特征。磨玻璃影多见于早期急性炎症期,由肺泡水肿、炎性细胞浸润导致,提示肺部炎症反应活动增强。磨玻璃影为可逆性病理改变,后期采取有效治疗措施后可部分吸收,但也有部分患者病情反复、迁延不愈,最终发展为网格影或蜂窝影[9]。(2)密度降低影以囊状影、蜂窝影为主要表现。囊状影为直径2mm以下的圆形实质透光区,边界清晰,分散在肺组织内。蜂窝影为IP患者终末期肺纤维化的影像学特征,属于不可逆病变,可作为特发性肺间质纤维化的CT诊断依据[10]。此外,高玉娟等[11]还利用HRCT观察到尘肺病患者胸膜下线影、“马赛克”征等临床征象,说明HRCT可检测到肺内点状、线状变化,对局部微细结构分辨率较高。

相关研究显示,反复发作的慢性气道炎症及免疫复合物沉积是形成肺间质纤维的主要原因[12]。肺损伤早期纤维化病灶呈散发状,在持续的肺泡上皮细胞炎症浸润与抗炎修复过程中,纤维灶发生表型转换,分泌大量胞外基质,诱导胶原纤维及瘢痕组织破坏肺部结构,造成肺通气功能降低[13]。本研究采用HRCT对肺部纤维化水平进行量化评分,结果显示,高HRCT评分组患者FEV1%、FVC%、TLC%显著低于低HRCT评分组,TLC%与HRCT评分呈弱相关性,提示肺纤维化水平的增加对肺通气功能产生不利影响。随着肺纤维化研究的逐渐深入,细胞因子在纤维化过程中发挥的作用逐渐引起重视。TGF-β1可促进成纤维细胞的增殖,以自分泌的形式促进胞外基质的沉积,通过多种途径促进肺间质纤维化的发生、发展[14]。FGF-1通过抑制TGF-β1下游转导因子磷酸化的方式达到抑制纤维化的目的,还能诱导成纤维细胞的凋亡来降低纤维化的发生[15]。本研究发现,不同HRCT评分患者血清TGF-β1、FGF-1水平存在统计学差异,且HRCT评分与患者血清TGF-β1水平呈正相关,进一步证实TGF-β1在介导肺纤维化的发生中扮演重要角色。张成强等[16]对113例类风湿关节炎相关间质性肺疾病的研究发现,患者HRCT纤维化评分>20%,病死率增加8.14倍,HRCT纤维化评分是类风湿相关间质性肺炎的独立预后不良因素。本研究中,高、低HRCT评分组5年生存率比较差异具有统计学意义,与既往研究结果相近,证实HRCT肺纤维化评分对间质性肺炎患者预后具有一定的预测价值。

综上所述,HRCT可清晰显示间质性肺炎的影像学特征,不同HRCT评分患者肺功能、血清TGF-β1、FGF-1存在差异,高HRCT评分患者提示预后较差。