CTA检查颈动脉狭窄、斑块分布与ICVD的相关性初探*

2022-03-30冀笑笑高燕军吕海蓉孟欣怡贾荣荣白维娴

冀笑笑 高燕军 吕海蓉 孟欣怡 贾荣荣 白维娴

西北大学附属医院·西安市第三医院医学影像科 (陕西 西安 710018)

脑组织有需要高灌注、高耗氧以此来保持血流稳定的特点[1]。正常100脑组织的耗氧需要血流量在54mL以上才能有效维持脑细胞功能,在血流量下降至18mL以下,就会出现脑细胞坏死,导致缺血性脑血管疾病(ischemic cerebrovascular disease,ICVD)出现[2]。ICVD包括短暂性脑缺血发作和脑梗死,在高血压、糖尿病、心脏病、无症状性颈动脉狭窄以及一些家族遗传史、年龄等危险因素存在时,ICVD的发生率会显著增加。在动脉硬化斑块形成后颈动脉出现狭窄以及导致不稳定斑块脱落破裂,由此可见颈动脉是否出现狭窄以及斑块分布情况与ICVD的发生、发展存在着一定的关系,是预测ICVD的重要指标[3-4]。为了早期诊断、预防ICVD的发生,需对颈动脉狭窄及斑块分布和ICVD的相关性有一定的认识,对狭窄程度以及斑块类型进行早期判断,对进行提前预防和减少ICVD的发生有着重大的意义。因此本文旨在使用CT血管造影(CT angiography,CTA)检查颈动脉狭窄、斑块分布情况,探讨其与ICVD的相关性,以期为临床早期干预、治疗ICVD提供可靠信息。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2017年5月至2019年6月在本院确诊的ICVD患者32例的临床资料。男性患者19例,女性患者13例,年龄30~70岁,平均年龄为(51.23±8.21)岁。临床表现:意识障碍、头痛头晕、偏瘫、视物模糊。其中短暂性缺血发作(transient ischemic attack,TIA)22例,脑梗死10例。

纳入标准:所有患者都经CTA检查,且其影像学资料完整;所有患者临床资料、病理检查等确诊为ICVD患者;所有患者签署知情同意书,并积极配合本研究。排除标准:由心源性引起脑血栓者;有碘试剂过敏史者;有其他系统疾病患者。再选取在同期住院进行CTA检查的非ICVD患者32例作为对照组,其中男性患者18例,女性患者14例,年龄31~72岁,平均年龄为(52.55±8.41)岁。此组患者无造影剂过敏者,无严重心、肝、肾功能疾病。

1.2 方法 所有患者均进行颈CTA检查,在检查前需进行常规检查,包括血压、肝肾功、甲功等检查。使用德国西门子炫速双源CT进行检查,扫描前准备:排除患者身上所有影响扫描的物质,叮嘱患者头部不可随意乱动,保持平静呼吸,避免做吞咽动作。扫描体位:患者平躺于扫描床,选取仰卧位。扫描范围:主动脉弓到头顶,自足侧至头侧。设定主动脉弓为触发点,阈值设定为100HU,使用高压注射器进行造影剂注射,自肘静脉以4.5~5.5mL/s注射非离子造影剂40~80mL,随后等速注射生理盐水20mL,阈值出发后延迟4s自动扫描。扫描参数:A管电压80kV,管电流280mAs,B管电压140kV,管电流140mAs,层厚0.6mm,TI 0.33s。采集后数据自动传输至西门子后处理工作站,进一步对轴位原始图像进行处理:使用最大密度投影、容积显示以及多平面重建技术进行重建,得出血管直径,同时进行动脉狭窄率计算,以及各段颈动脉内的斑块类型及其分布情况检测。由专业医生进行操作以及图像处理。

1.3 观察指标 对患者CTA检查图像进行分析,对比两组患者颈动脉狭窄以及颈动脉斑块分布情况。颈动脉狭窄评判标准:使用NASCET(北美症状性颈动脉内膜切除试验)进行分级和测量。测量方法,进行横截面最狭窄部位直径以及远端正常血管直径的测量。将所得数据运用公式[狭窄率=(1-狭窄部位直径/远端正常血管直径]×100%)根据狭窄率进行分级,狭窄程度为三级:(1)完全闭塞和3级狭窄(狭窄率70%以上);(2)2级狭窄(狭窄率在30%以上69%以下);(3)1级狭窄(狭窄率29%以下,或无狭窄)。斑块类型判定:根据CTA检查密度不同将其分为3类:(1)软斑:密度低,质均;(2)硬斑:密度高,质均;(3)混合型:密度不均匀,软硬混杂。

1.4 统计学方法 本研究数据均采用SPSS 20.0软件进行统计分析,计量资料采用(±s)描述;计数资料通过率或构成比表示,并采用χ2检验;以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结 果

2.1 对比不同组患者颈动脉狭窄情况 ICVD组患者无狭窄情况少,占15.62%,低于对照组(59.37%),差异有统计学意义(P<0.05),其中以2级狭窄为多见占31.25%,总狭窄率为84.37%,明显高于对照组(40.62%,P<0.05)。对照组无3级狭窄和完全闭塞情况出现,无狭窄占比59.37%。详情见表1。

表1 不同组患者颈动脉狭窄情况[n(%)]

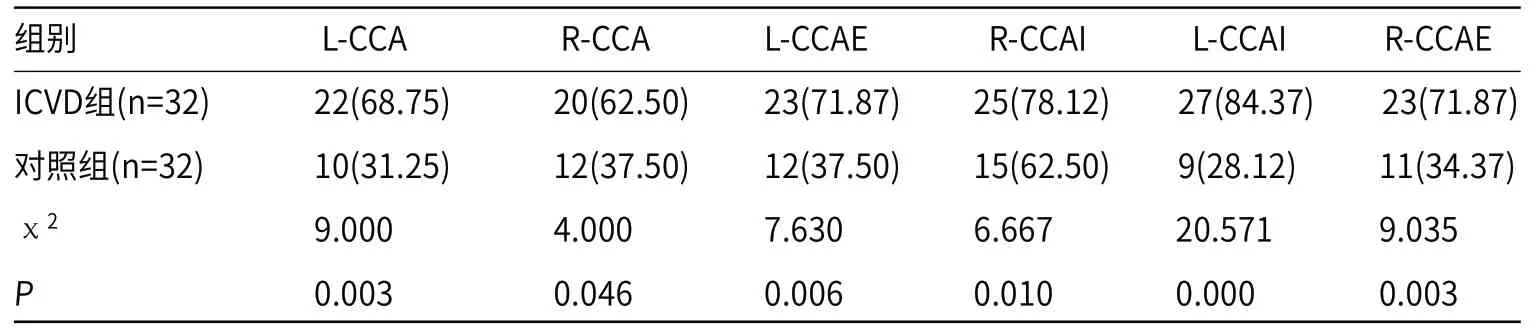

2.2 比较不同组患者颈动脉斑块分布情况 在检查中,ICVD组有93.75%(30/32)例患者出现斑块,对照组有46.8%(15/32)出现斑块,两组之间相比较差异有统计学意义(P<0.05)。ICVD组斑块84.37%存在于左侧颈动脉颅内段(L-CCAI)中,其次分别为右侧颈动脉颅内段(R-CCAI)、左侧颈动脉颅外段(L-CCAE)、右侧颈动脉颅外段(R-CCAE) 、左侧颈总动脉(L-CCA)、右侧颈总动脉(R-CCA)。与对照组相比,其分布情况差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 不同组患者颈动脉斑块分布情况比较[n(%)]

2.3 典型病例分析 患者,男,60岁,基底动脉粥样硬化,动脉瘤,影像分析结果见图1~图2。

图1 ~图2 CT图像可见左椎底颅内段可见局部管壁钙化,局部管腔轻度扩张,边缘不光整;基底动脉呈球状扩张,管壁见多钙化斑块,扩张后段轻度狭窄。

3 讨 论

心血管疾病、脑血管疾病、肿瘤癌症为人类死亡的最常见三种病因,脑血管疾病占其第二位,其致残率也为最高,对社会和家庭的伤害极大[5]。其中ICVD占脑血管疾病的75%~85%,ICVD分为TIA和脑梗死。TIA为尚未发生的脑梗死的一过性脑缺血,最常见临床表现为一过性黑蒙;脑梗死为局部缺血性梗死,根据其梗死部位不同,患者的临床表现不同,值得关注的是未治疗的未TIA大约有30%最终发展呈脑梗死[6-7]。在为脑组织供血的四条大动脉中,左右两条颈内动脉供应约80%的血液,左右两条椎动脉和基底动脉会供应约20%的血液[8]。在临床研究中,脑梗死患者中有70%左右存在颈动脉狭窄,30%的ICVD患者存在颈动脉粥样硬化斑块形成,可见颈动脉的狭窄与颈动脉斑块的形成与ICVD存在着一定的关系。每年有约30%的颈动脉狭窄严重的患者出现缺血性脑卒中[9]。

在颈动脉轻微狭窄出现时,可通过侧支进行代谢循环,但是当出现狭窄严重时会导致代谢失常,脑内血流灌注处于低灌注随时可能会出现ICVD[10]。在本研究中ICVD组有84.37%的患者出现颈动脉狭窄,与以往报道相似。此外,70%及以上的颈动脉狭窄患者占28.12%(9/32),在无ICVD疾病出现的对照组中无患者出现70%及以上的颈动脉狭窄,提示颈动脉的狭窄ICVD的发生有相关性。在流行病学调查中,颈动脉狭窄程度为70%以上的患者出现脑卒中的几率超过10%,说明颈动脉狭窄程度与卒中发生存在这一定的关系,对于老年人来说出现重度狭窄的几率更高[11]。且国外有报道,在局灶性患者中有90%的患者和70%的TIA患者颈动脉狭窄情况在50%以上。在本文中,颈动脉狭窄重度患者占18.75%,中度狭窄患者占9.73%,且有ICVD组有93.75%(30/32)例患者出现斑块,与其报道数据相似[12]。颈动脉粥样硬化形成斑块,由于其不稳定性,在血流高速的冲击下,斑块脱落形成栓子造成动脉栓塞,所形成的血栓可释放栓子碎屑,造成供血区域出现梗死,较大的血栓脱落就会导致急性脑梗死出现[13-14]。国外研究显示,有20%的ICVD的形成为动脉粥样斑块引起[15]。且在ICVD组有93.75%(30/32)患者出现斑块,明显高于对照组有46.8%(15/32)出现斑块的情况(P<0.05)。以上表明,颈部斑块的出现和狭窄的形成是导致ICVD的重要原因。在本文中采取作为颈动脉粥样硬化病变的“金标准”CTA作为检查方式,其可显示管腔内有无血栓、斑块破裂和钙化形成以及展示其病变进展,且其具有创伤小、快速、简便的优点,有效地观察颅内外动脉的整体情况,在对ICVD的预防和诊断中有着重要的参考价值,且能帮助临床更全面地了解患者病情。

综上所述,颈动脉狭窄、斑块分布与ICVD的发生存在一定相关,使用CTA检查可反映其颅内外动脉的整体情况,为早期预测ICVD提供可靠信息。