余杭南湖与“城-湖”风景体系研究

2022-03-22黄楚梨王晞月王向荣林箐

黄楚梨 王晞月 王向荣 林箐

在中国古代传统人居环境建设中,古人根据不同的自然环境,整理并改造土地,以适应在雨水分布不均的气候环境下农业生产生活的需要。通常通过人工修建水利工程,串联起区域内的农田、聚落、城市等,构建起贯通城市内外的自然系统。一个系统完善、运行良好的水利工程往往是塑造具有一定区域特色文化与景观的重要因素[1],其中蕴涵的全局观与可持续发展观的营建智慧对当今韧性、安全、健康的城市营建起着借鉴意义,陂塘水利系统的营建便是其中的突出代表之一。

兴建于东汉末年的余杭南湖是太湖流域极为古老的陂塘水利系统之一。因形就势修筑的南湖不仅极大程度地保障了东部杭嘉湖平原免受苕溪山洪的冲击,还改变了南湖周围区域的生产、生活环境,提供了一片兼具水利安全与农田灌溉便利的安居之所,吸引了大量的先民聚集于此,开垦土地并定居,使之发展成为富饶的鱼米之乡、山水之城。历朝官府数次于南湖周围置州或置县,使余杭数千年来始终是区域的水利、经济、文化的中心。余杭南湖作为具备独特地域特征的陂塘水利景观系统,是构成中国国土景观的重要地理单元之一,对其进行“城-湖”动态关系的形成、发展及风景特征的研究,有助于理解其他类似陂湖的开发动因、历史及人居环境形成规律。

1 风景特征

1.1 山水基底

余杭古城位于杭嘉湖平原与浙西丘陵带交接过渡区域,地处太湖以南,杭州湾以西。古城被北、西、南三面的天目山余脉与其他连绵的山丘、低矮丘陵呈“C”字形围合,形成了一道天然的防御屏障。苕溪自天目山脉“乘高而下”,自西向东穿城而过,再流向东北注入太湖。苕溪为山溪汇水,水流湍急,一旦遇暴雨,极易导致余杭“县地平衍,首当其冲”,进而冲刷杭嘉湖平原,产生洪涝灾害;若遇旱季,山溪易枯竭,苕溪水量来源不足,难以支撑农业与生活用水。

基于此境,早在东汉时期,古人便择苕溪以南的山前洼地开挖蓄水陂湖,一是可分杀苕溪水势,控制山洪,保障余杭古城与东侧杭嘉湖平原的水利安全;二是可利用南湖储水,弹性调节区域内灌溉、生产、生活等用水需求。

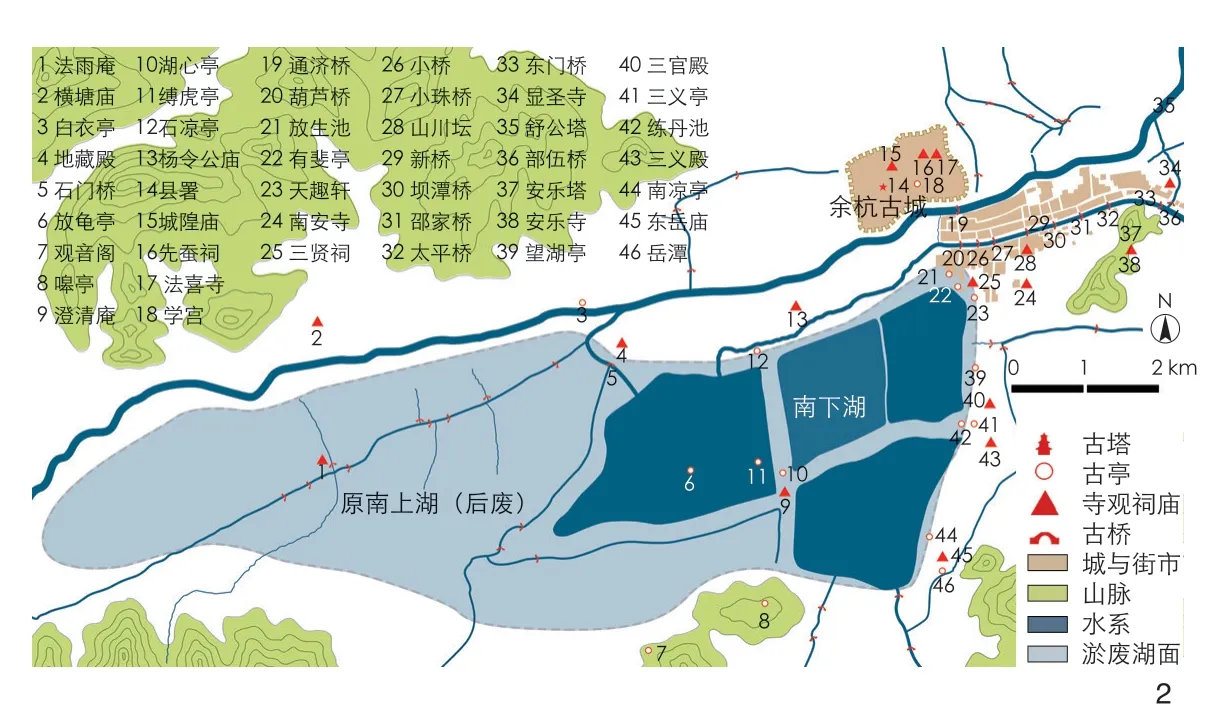

南湖的修建在一定程度上改变了区域水文条件,在自然与人工的叠加作用下,河、湖、塘、堰、渠等水系贯连成网,逐渐形成了区域内河网交错的格局,与丘陵、平原、低山、岗地交错的地形地貌相融,形成了“湖山掩映、环山抱湖、山水相依”的自然基底(图1)。

图1 南湖所在区域的自然基底条件Natural basement conditions in the South Lake area

1.2 风景游赏体系

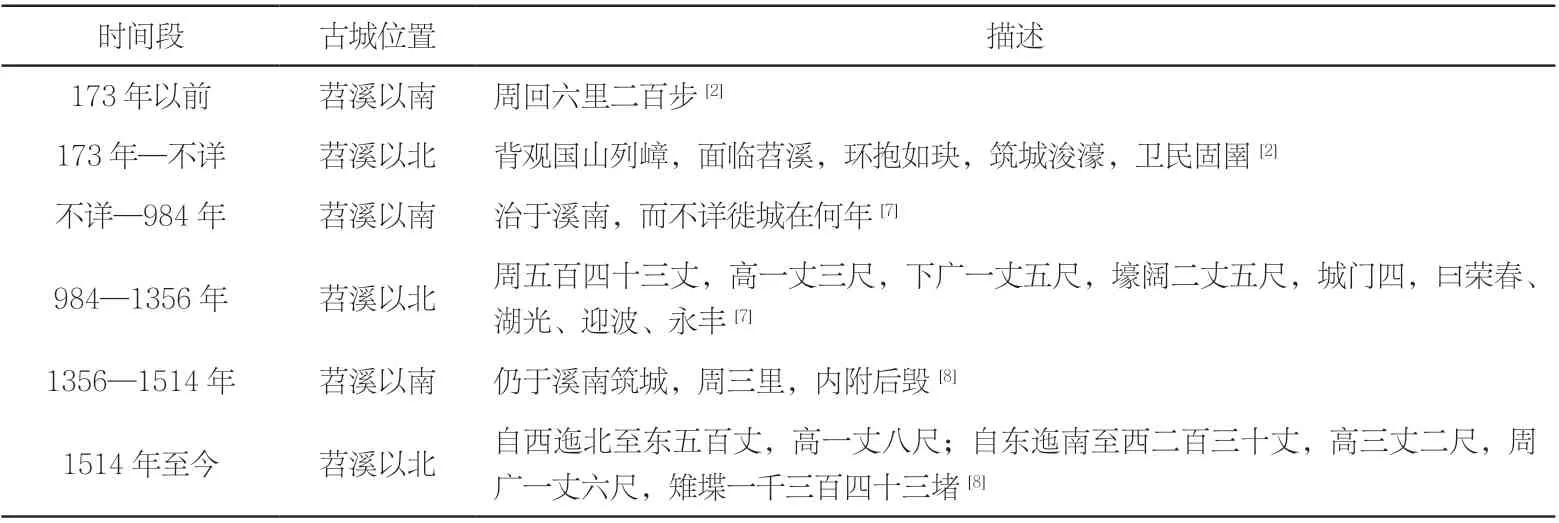

随人居环境的稳定发展,文风渐开,古人的山水审美观与自然形胜观逐渐形成。南湖陂塘系统在承担水利调蓄功能的同时也是构成区域风景游赏体系的基础。因蓄容需求,南湖湖面广阔,自成烟波浩渺的风景特征;湖堤既是陂塘蓄滞单元的一部分,又为陂湖的管理、通行、游赏提供了路径;从湖中不断疏浚出的泥沙被用以固堤培土,堆墩成岛,堤上种花植柳,墩上野趣丛生,墩堤相望,构成了优美的风景。此外,调控陂塘的水门涵闸散布于湖周,湖水流经涵闸时的动态与湖面的静态形成对比,独具动态水的韵律之美;而固定的水工设施及限定湖界的碑石也成为浩渺湖面上独特的点景。在此基础上,南湖区域风景游赏体系可分为高低2个地势层次(图2)。

图2 南湖及周边的风景游赏体系The scenic tour system in and around the South Lake

低地势层次的风景游赏体系主要近湖展开,由湖-堤-塘构成的游赏路径串联起多个平视湖景的风景游赏点。湖周塘堤上有地藏殿(能仁寺)、石凉亭、有斐亭(鉴亭)、惠泽祠(原龟山书院,内附三贤祠)、三官殿、三义殿、东岳庙、观音殿等[2]具有游赏性的景观建筑,风景化特征明显;湖中筑有十字堤,堤上有六桥,湖心有澄清庵、湖心亭、浮心亭等;湖中土山上还有缚虎亭、放龟亭等建筑,湖中亭台错落,架构起丰富的视线通廊,在朝暾夕晖中“仕女游观,文人题咏”,垂钓游船络绎不绝。

高地势层次的风景游赏点基本布置于湖周诸山的高处,形成可俯视湖景的风景游赏体系。湖东北处有舒公塔(现存),东部安乐山上有安乐塔(现存),两塔矗立,对映苕溪,遥相呼应;湖西部大涤山上的洞霄宫(现存遗址)也可远眺湖景;湖南部下凤山上筑有观音阁,在高处视线所及范围更广,可以更清晰地观赏“湖山相依,环湖群嶂列”之景。

1.3 世俗教化空间

南湖及周边的风景特征为世俗教化空间提供了优美的山水形胜基础,受道教与佛教思想的影响,古代的宗教文化盛行,庙、祠、寺、观、塔等宗教祭祀建筑分布于湖周,逐渐成为余杭人文底蕴深厚的世俗活动空间。世俗教化空间以南湖与群山为自然基底营建而成,自身也成为湖景的一部分。

1.4 艺术表达方式

在古代自然形胜观与山水审美文化的影响下,陂塘系统虽然是水利工程,却拥有山环水抱的优美景致与诗情画意的人文意蕴[3]。人们常游赏并流连于陂湖的优美景致,并通过各种艺术表达的形式对陂塘水利系统所构成的风景进行描摹与赞叹。陂湖与人类在物质支撑的基础上逐渐萌生出精神文化层面的交融,陂湖成为文学创作、山水画作产出的沃土,大量的文学作品又赋予了陂塘水利系统更丰满的人文内涵。大量流传千古的文学作品从山上、城中、湖边等不同方位勾勒出了南湖“烟波浩渺、堤亭相望、群山叠峦、桃红柳绿”的风景特征,为后世对南湖历史风貌的研究提供了线索。

2 城湖发展沿革与嬗变

2.1 余杭古城与南湖历史沿革

2.1.1 东汉以前——古河遗址,山前洼地

约8 000年前,余杭古城一带有一大泽,南湖基址是苕溪的古河床;约6 000年前,海水退去,余杭一带形成陆地[4]。经考古研究,区域人类活动可追溯至距今6 000年以上的马家浜文化时期[5],考古学者推测余杭一带形成陆地后,今南湖部分基址尚为山前洼地,并逐渐出现了人类活动痕迹。此后,从崧泽文化时期、良渚文化时期至今均有古人活动痕迹,在已出土的史前时期的文物中不乏与古河道垂直的成排的木桩、竹筏、木构基台等与水利活动相关的工具,第三次全国文物普查数据(以下简称“三普”)中的可移动与不可移动文物[6]可证:早在史前时期,今南湖所在的部分区域已存在水利设施的使用与水上活动。“余之建邑,始于秦”,秦时余杭已有城,规格为“周回六里二百步”[7]。

2.1.2 东汉时期——筑堤围湖,陂湖起源

东汉熹平二年(173年),余杭县令陈浑相形度势,于县西南筑堤围湖,分上、下湖两部分,中间共用一堤,湖西、南以山麓为界,湖东、北以湖堤为界,上下湖总计约13 700亩(约合今637 hm2)[2,8]。汉邑令陈浑凿函引洪,“由石门桥引溪水入湖,暂潴以杀其怒”,并“空湖东南为五亩塍……俾水分泄南渠诸河,渐输具区,不致反啮”,形成相对完善的陂塘系统,此时南湖灌溉功能初具规模,“开湖灌溉县境公私田一千余顷,所利七千余户”。湖周边已有一定规模的居住点散布,他们中有大量越国和吴国迁来的移民,将故地水利农田等方面的建设技术带到此地[9]。同期,陈浑将城池“徙于溪北”,使其“背观国山列嶂,面临苕溪,环抱如玦”,为城池的发展建设提供更有利的安全环境。

2.1.3 东汉至北宋中后期——湖为中心,调蓄灌溉

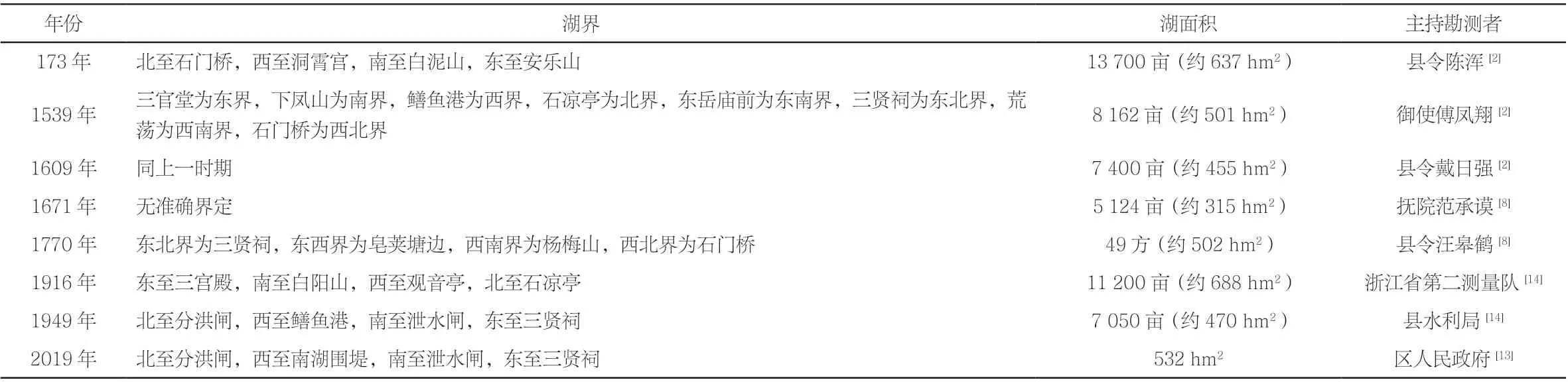

筑湖后,自汉至唐,居民在河谷扇头区域与洪泛区之间的滩地上拓殖开垦,在此阶段,安乐乡、钦德乡、崇化乡一带的农业灌溉很大程度上依赖于南湖蓄泄[10]。这一时期南湖水利功能不断完善,灌溉范围得到扩展,逐渐成为区域农田水利组织的中心[11]。城池也经历了“溪北—溪南—溪北”的位置变迁。在北宋中后期,南湖的陂塘水利运作效率达到顶峰,此后功能逐渐衰退(图3)。

图3 东汉、五代十国、明代成化时期南湖与城市关系模式The models of relationship between the South Lake and the city in the Eastern Han Dynasty, the Five Dynasties and Ten States, and the Chenghua Period of the Ming Dynasty

2.1.4 北宋末期至元时期——垦湖为田,渐衰后复

自北宋末期以来,南湖陂塘功能逐渐衰退,湖南岸的村民非法占用五亩塍外空地,掘塍引湖水,致“溪湖皆高,堤堰俱圮”[8]。南宋定都杭州后,人口数量与经济发展水平迈上新高度,官府颇为重视水利建设,但南湖淤积愈发严重,虽有疏浚,但始终未从根源上解决问题。官府“置马政监临安之余杭及南荡”[12],垦湖植草导致湖面减小、蓄容量降低、泥沙淤积,官府马场的迁入直接导致了南湖陂塘水利功能的衰退。南宋末期,“然湖堙塞,今存无几”[7],这是南湖开创以来第一次遭遇全面湮塞。

元代时,杭州作为江浙行省所在地,是交通、经济、文化的枢纽城市,已从吴越时期的“蛮夷之地”蜕变为“人间天堂”。余杭作为重要交通工程——京杭大运河的南起点,基本恢复了南湖的水利功能,并将溪北城池复筑于溪南,名“营盘城”,并于城东的安乐山上筑旧仓城。

2.1.5 明时期——过度开发,屡复屡垦

明初南湖维持基本水利功能,然而,永乐年间,“军民计移粒籽为田耕之”[8],使得南湖调蓄功能退化,难以蓄水,朝廷“增筑南湖塘使阔厚”,并多次修南湖坝。然而垦湖之风愈演愈烈,官府多次勒令将田地还复为湖并禁止围湖,但成效甚微,围垦现象有增无减。

明中后期,过剩的人口与过度的开发导致人地关系紧张,营造私田之风盛行,官府浚湖与豪民占湖的矛盾突出,嘉靖后期南上湖基本成田,水利功能退化严重,洪涝灾害直接危及周边农田与村庄,即便南湖水利功能经历了数次治理,仍在加速退化。明末官府再次在溪北故址修建城池[8],筑城墙,设4座陆门与2座水门(目前仅存的2座水城门在“三普”中被列为市级文保单位),既可防洪又可御敌,此后城池未发生迁徙。

2.1.6 清时期——淤塞严重,暂复终衰

到了清朝,南湖淤废的历史问题仍未彻底解决,且于清代愈演愈烈。虽有多位知县曾先后通过增筑辅坝等工程来维持南湖的蓄泄功能,然而随大量棚民涌入浙西山区[10],“浙江水灾多由棚民开山,水道淤阻所致”[13],无节制开山耕种,使泥沙随雨水或山溪冲刷汇入苕溪等河流中,加剧了南湖的淤塞。至咸丰元年(1851年),“南湖骤难浚复”,近乎陆地,涟漪微微,成为士大夫游观之所,其水利功能于清中后叶基本完全停摆。南湖经历了“衰落—湮废—短暂恢复—衰败”的过程。

2.1.7 民国时期至今——疏浚固堤,风景渐显

清末南湖已严重淤废,民国时期水灾频发,几乎每年都会发生。因政局与社会环境动荡,虽有当局者多次治湖,但修缮力度不足,效果欠佳(图4)。

图4 明万历时期、清乾隆时期、民国三年南湖与城市关系推测图The relationship between the South Lake and the city in Wanli Period of Ming Dynasty, Qianlong Period of Qing Dynasty and the 3rd year of the Republic of China Period

新中国成立以来,水工机械化改造极大程度地恢复了南湖水利功能。1953年,湖南岸的五亩塍滚坝被加高成堤塘,并在其西侧新建泄水闸,增高拓宽了湖北岸的石门涵闸(现名南湖分洪闸)。至此,南湖传输单元均被改建为人工控制的涵闸系统[14]。

1958年,水利部门于距南湖约13 km的苕溪上游南岸修建了青山水库,其集水面积是南湖的数百倍[15]。南湖调蓄山洪的需求减弱,政府于1960年开始创办南湖农场,后于20世纪末退耕还湖。南湖依旧作为苕溪防洪工程的一个重要泄洪区,与青山水库一道肩负起浙西地区山洪调蓄的任务,同时也成为令人流连忘返的风景名胜地。

2.2 余杭古城与南湖的发展嬗变

余杭古城自秦朝设县起兴建,城址多次在溪南与溪北两地变换(表1)。值得一提的是,后唐与北宋时期分别在溪南城池与溪北城池修濠,城圮后濠毁,明初再次于溪北筑城时,于城墙上筑雉堞①以防御,临溪筑两座水城门。笔者推测在明初定址溪北后,以苕溪为城濠(护城河),逐渐形成了稳定的“溪北为城,溪南为市”的格局。

表1 余杭古城位置历史变迁[2,7,8]Tab. 1 History changes of Yuhang ancient city location[2,7,8]

南湖陂塘系统的选址原因可总结为3点因素。1)南湖位于东苕溪自然流势的转变点,余杭镇通济桥以上63.10 km为山溪河道,余杭镇至德清大闸河段35.73 km属平原河流[14]。山溪急且快、季节性强,此处具有较大的旱涝威胁。2)南湖位于东苕溪流向急转处。东苕溪自天目山脚流至余杭古城时,水面高程下降约5 m,而此处的高程超出东侧杭嘉湖平原的平均高程20余米,加之东苕溪急转向北,极易发生山洪难容于河床,洪水泛滥的水害。3)南湖具有作为水柜的地势条件。南湖本为山前洼地,位于西部丘陵与东部平原过渡带,加以利用便可汇集周山汇水与东苕溪泄水。余杭南湖的选址是基于外患与内因综合考虑后的必然结果,南湖本身数千年至今的利用与修缮也体现了古人智慧与可持续发展的营建观。

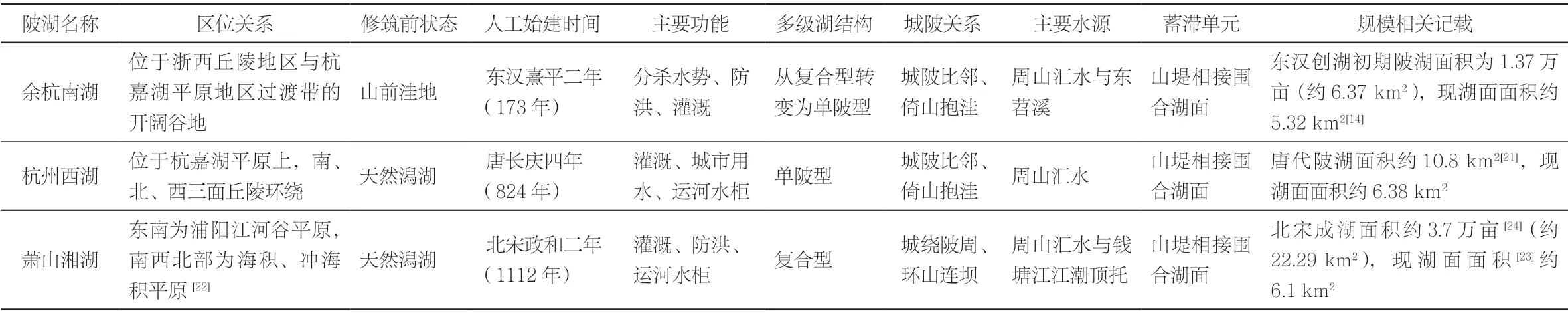

南湖自东汉创筑至今已近2 000年,虽多次险遭淤废,湖界与面积不断变化(表2),但仍保存至今,凝聚着数代人古老的水利智慧,是先民安居乐业的保障[16],也是历史上人地关系的缩影。

表 2 南湖界址及面积变化[2,8,13-14]Tab. 2 Boundary site and area change of the South Lake[2,8,13-14]

3 陂塘水利系统组构

3.1 南湖陂塘水利系统单元

3.1.1 供水单元

供水单元包括湖北岸的苕溪、湖周山麓汇水、自然降水,其中苕溪是主要且稳定的供水水源。苕溪汛期具有湍急量大的特点,其在余杭古城处水面高程约30 m,转向约90°,流向平均高程约3 m的杭嘉湖平原[17],若排水不畅,极易泛滥为害;非汛期若遇久旱,溪枯水断,又临旱灾威胁。

3.1.2 蓄滞单元

南湖选址于山前自然洼地,湖面由自然山体与人工修筑的堤坝共同围合。自然山体如南湖西、南侧的由拳岭、下凤山、鸡笼山、白泥山、九锁山等群山。人工修筑的堤坝系统包括湖周东、北两侧的连贯弧形长堤——南湖塘与湖中的隔堤。南湖塘一旦决堤,“汪浩澎湃,建瓴而下”,致“崩溃于湖而泛滥于嘉湖矣”[18]。湖中隔堤随湖面而变:筑湖时,陈浑“中筑界塘”,限定“西为南上湖,东为南下湖”,上下湖湖面面积约为1∶1,形成了上湖湖底高程高于下湖的两级复合型陂塘,这样不仅减少了筑堤工程量,还使隔堤兼具“隔湖护水”功能;南上湖淤废后,陂塘面积缩小约一半,集水汇流面积仍顺应地形几乎无变。此时,南湖变为单陂型,隔堤成为南湖西界,修缮者用“淤泥筑十字堤,堤上莳桑万株,使湖藉堤以为固,堤藉桑以为固”[8],隔堤起到了分隔疏浚陂塘和避免淤泥外搬的作用。十字堤将南湖分为四井,“以暂缓洪波冲激之势”[8],清末十字堤圮,至今无存。

3.1.3 传输单元

南湖陂塘系统的传输单元包含进水单元、溢流单元两部分。“龙舌嘴-沙溪-石门函”共同构成一个完整的进水单元。龙舌嘴位于余杭古城西侧,与苕溪平面上呈约45°相连,以避免汹涌汇入的水势。溪水通过龙舌嘴后,流经沙溪至石门函,沙溪长约2 km,稍弯,呈月牙状,通过延长渠道的方式来缓和水速[19]。石门函为块石砌筑的涵闸,起到控制溪水流量、减缓溪水流速的作用。

溢流单元包括五亩塍与石门函。五亩塍位于南湖东南角,为两级溢流滚坝,北侧有缺口,当“湖水过五尺”,从缺口过,当“湖水过六尺”,从滚坝而过,当湖水与泄水溪流一样高,水经石门函流回苕溪[19]。

3.1.4 调控单元

南湖陂塘系统的调控单元由石门函、汤公瀽、燕子窝涵洞构成。筑湖之初,于“湖之西北凿石门”为“石门函”[2],用以控制苕溪水与南湖水的互相交换。今已重建为6孔直升式钢筋砼平面闸门,被称为“南湖分洪闸”。据古籍中多张古图[19-20]推断,汤公瀽位于五亩塍东,与现存的南湖泄水闸位置基本吻合,“汤公瀽出水由舒桥水獭”,于此处“建闸设板因时启闭”[20]。位于南湖北堤的燕子窝涵洞建于明代,湖水从此处输入木竹河,今已废弃(图5)。

图5 南湖水利系统单元模式图Model diagram of the South Lake’s water conservancy system unit

3.1.5 管理单元南湖自筑湖以来始终由官府管理,据载最早于北宋建立了正式的管理制度——“塘长制”,提出“县令主簿并以管干塘岸入衔,任满无损者有赏”[7]。后于明代又明确了湖边界,树立界石,设置专职管理人员来维持南湖水利功能的正常运转,而其余年间鲜有养护管理制度的记载。笔者推测管理力度不足或管理制度未适应时代发展是这2个时间节点后南湖陂塘系统功能逐渐恶化的原因之一。

3.2 陂塘水利系统的横向比较

除南湖外,在杭嘉湖平原上还有众多凝结着古老传统智慧的陂塘,如距离余杭南湖分别有20余千米、30余千米距离的杭州西湖与萧山湘湖。三湖各自承担着所属区域的水利功能,也共同支撑起杭州区域的水安全格局。相比而言:1)现在三湖的湖面面积相差较小,而在创湖初期时,湘湖约为西湖2倍大,西湖约为南湖1.5倍大;2)南湖与湘湖创湖之初均为复合型陂塘,通过隔堤将湖体分为具有高差的两部分,西湖创湖之初为单陂型陂塘,湖堤由不断疏浚而出的淤泥堆积而成;3)三湖均被丘陵环绕,主要水源均来自周山汇水,古人通过山、堤相接围湖,以人工结合自然的方式营建陂塘系统。三湖虽然在周围环境、主要功能、陂塘结构、城-陂关系、主要水源、蓄滞单元等多方面有相似之处(表3),但因其具体地域环境的区别与筑湖需求的不同滋生出了各自独特的陂塘风景与文化体系,为国土空间中传统的陂塘系统范式提供了多元性与复合性的潜能。

表3 杭州三大陂湖类比关系[14,21-23]Tab. 3 The analogical relationship of three impounding lakes in Hangzhou[14,21-23]

4 城-湖动态关系

4.1 城-湖空间关系

古代人工修筑的水利系统与自然水系连通形成区域水网体系,该体系不仅能有效调节城市与区域的水文条件,而且深刻地影响着城市的结构与景观格局[1],形成有秩序的空间关系。

4.1.1 竖向:自高向低的弹性空间序列

古代陂塘系统实质是在水源高程(山间汇水、自然溪河)与用水高程(农田、城市、运河高程等)之间的具有一定蓄容量的蓄水单元[3]。“若高田,视其地势,高水所会归之处,量其所用,而凿成陂塘,以潴蓄水”[24],余杭南湖形成了2种自高往低的竖向弹性空间序列(图6)。1)丰水期的空间序列:苕溪/周山径流/自然降水—供水渠道—南湖陂塘—输水塘渠—农田/河渠/城市。2)枯水期的空间序列:周山径流/自然降水—南湖陂塘—苕溪—农田/河渠/城市—输水塘渠—农田/河渠/城市。

图6 丰水期、枯水期南湖陂塘与周围环境竖向关系The vertical relation between impounding lake and the surrounding environment in wet and dry season

作为一个高位陂塘,南湖始终围绕水流自高往低的特性,形成具有竖向弹性的空间序列,维持着陂塘与周围环境水网体系的秩序,也通过这一秩序体系将周边自然山水、陂塘系统、农业环境与城市紧密联系,构成内外贯通的城市自然系统。

4.1.2 平面:山-溪-湖-城-田的空间格局

南湖与古城始终呈现为城陂相邻的空间关系,其平面空间格局不仅受制于竖向关系,还依据城市服务的功能需求,形成诸山汇水经苕溪汇入太湖过程中,在城与浅丘间的山前洼地修筑陂湖来分泄山洪,并通过塘渠传输湖水用以灌溉的格局。

溪北为城时期,城陂无直接的水系相连,城-溪-湖自北向南布局,陂湖通过分泄湖水以补给苕溪水量,间接支撑城市防洪,也为古城提供风景游憩、文化传承、物产供给的功能支撑。溪南为城时期,溪在北部,北湖与城池位于溪南的西、东两端,此时城池筑有护城河,城陂直接联系,陂湖通过湖东南的五亩塍与湖北的木竹河出水,经输水河渠直接为城濠供水,保障城池的军事防御与用水需求。溪北为城时期以苕溪为城壕,间接利用南湖水源;溪南为城时期筑濠护城,直接利用南湖水源,2个时期的南湖都为周边广袤土地提供着灌溉水源,维护水利安全,并通过济运河渠提高聚落之间的运输效率,陂湖、古城、河渠、群山、农田由近到远形成了“山-溪-湖-渠-城-田”的连贯空间格局。

4.2 城-湖支撑关系

4.2.1 水系调蓄

南湖作为城市的陂塘水利系统,最重要的功能之一是分洪蓄滞,以保障区域水利安全。如旧志中记载:“天目诸山之水,迸注苕溪,汪汪淼淼,汇成巨浸,是为南湖”,用以“缓其澎湃洸瀁之势,不致冲溃难御”[2];干旱时,“引溉沟塍,三郡咸被其泽”,数千年来,该系统被称赞为“东南一大利薮矣”。

4.2.2 济运河渠

南湖凭借巨大的蓄容量长期补给周边区域的河渠用水,通过湖北燕子窝涵洞分泄入木竹河。运粮河、木竹河、南渠河、余杭塘河形成一条自西向东的漕运通道,再向东汇入京杭大运河,连接着浙西与外界商贸往来。南渠河两岸商贾繁茂,居民稠密,《余杭县志》[2]中曾描述南渠河“四时茶纸盐米诸货毕集”,商船云集,水运发达。南湖为古代漕运提供支撑,间接促进了城市商贸的繁荣发展。

4.2.3 农业灌溉

农业是农耕时代的立命之基,农业灌溉是南湖陂塘水利系统的重要功能,也是筑湖目的之一,在开湖初期便有“灌溉县境公私田一千余顷,所利七千余户”[7],“既无淹没之灾,兼资灌溉之利”的耕种环境吸引了更多先民来到扇形地带的洪泛区进行土地开发,使南湖逐渐成为区域农业发展的水利组织中心。

4.2.4 文化传承

生产文化方面,南湖作为区域农业生产中心,在稻作、渔业、缫丝业等生产中衍生出了独特文化,如稻作中的“烧田角”、缫丝业中的“轧蚕花”等。节庆文化方面,先民围绕水为主题自发兴起多元的活动,如端午节的水龙会及众多庙会,形成“歌呼连袂,充街塞巷”的盛况。宗教文化方面,南湖湖周与堤岸上分布着各类宗教建筑,承载着地区宗教文化的传播与传承。

4.2.5 风景游憩

南湖经修筑后湖面广阔,又因湖体三面环山,自然形成了山水相融的优美风景。贯连的湖堤成为游憩路径之一,堤上修桥筑庵、植柳栽桃,既可固堤又可成景,在清代形成了“六桥卧波,桃红柳绿,亭榭相望”的景观结构,吸引大量游人流连于此,留下诸多描绘湖景的文学创作。

4.2.6 物产供给

余杭水土丰美,物产丰富,是江南著名的鱼米之乡;南湖作为余杭的“聚宝盆”,充当着百姓的粮仓,有着“靠着南湖饿勿煞”的说法。此外,湖中淤泥可用于堆岛、筑堤固堤,或用于砖窑厂的原材料;湖堤与湖岸的作物种植也为养蚕织丝、制芦苇扫帚等生产活动提供了原材料的支持。独特的环境孕育出南湖周边先民靠湖生活的生产之道,他们通过疏浚、养殖、畜牧、种植等多种方式处理人地关系,改造出一片可持续发展的沃土,既保障了其安居乐业,又不断丰富了南湖的生态、景观结构,不失为农耕文化下一种智慧的全局观。

5 结语

通过人工改造,余杭南湖与古城区域形成了完善安全的水网体系,以自高向低的2种弹性空间序列与“山-溪-湖-城-田”的平面格局,将城市内外的自然系统串联一体、互为表里,共同支撑起古代农业生产、生活、生态功能。南湖充分体现了人与地之间不可分离且相互制约的辩证关系,人因湖而富足安乐,湖因人而沿袭不衰,以自然的全局观来处理人地关系,方可获得健康且可持续发展的人居环境。

近几十年,随水利现代化与快速城市化的发展,南湖周围大量农业用地被用于城市发展建设,农田范围减少,部分河渠被填埋、灌渠消失致使水网密度降低,古代传统农业社会以来所构筑的城市自然结构不断破碎,地域景观弱化,生态系统愈加脆弱。如今隶属于余杭街道的余杭古城与南湖片区发展较缓慢,存在大量亟待改造更新的城市棚户区,人口流失较多,南湖的更新发展滞后。在上位规划上,未来该片区将承载未来科技城的创新极核功能,如何进行老城更新迭代至关重要。余杭南湖区域作为传承至今的古老陂塘水利地理单元,是中国传统农耕智慧营建的城池范本,针对它的研究,有助于现代研究者清晰地认识余杭南湖陂塘系统与“城-湖”风景体系的特征。

此外,针对临近地理单元上传统陂湖的类比研究,也利于余杭南湖从杭州西湖与萧山湘湖的现代化发展中汲取经验。期望未来能以余杭山-湖-城-溪-河-田交织相融的景观要素为底,以交织的水网与纵横的绿色廊道为骨架,重新连接山-水-城关系,使人居与自然山水重新融为一体,塑造更具弹性的蓝绿网络系统。在此基础上推动科学合理保护、激发城市活力、促进余杭城市人文内涵与文脉的可持续发展,重拾优美的自然环境,使之成为一个传承历史风景的山水科技之城。

注释(Note):

① 雉堞是古代城墙的重要组成部分,指古代城墙外侧的垛墙。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

图1底图来源于国家地理信息公共服务平台;图3由作者根据参考文献[2,8,11,17,19]绘制;图4底图来源于中国台湾“中央研究院”提供的《余杭县城地形图》,并根据参考文献[8,10,17,19]绘制;表1~3数据来源于参考文献[2,7,8,14,16,21-23];其余图表均由作者绘制。