长江三角洲水管理与空间规划的整合:历史回顾与展望

2022-03-22谢雨婷比利时克里斯蒂安诺尔夫比利时弗洛伦斯范诺贝克

谢雨婷 (比利时)克里斯蒂安·诺尔夫 (比利时)弗洛伦斯·范诺贝克

1 长江三角洲城市化面临的水风险

图1 2018年长三角的城市化区域The urbanization areas of the Yangtze River Delta in 2018

长三角的水系发达,河网密布,区域生态环境脆弱。从地理位置上看,它是一个由长江冲积物形成的广阔低洼平原,水域覆盖了近1/3的面积。受其脆弱的自然环境和城市化的影响,该地区面临着与水有关的四大风险:洪水、淡水缺乏、水污染以及水生态退化[1-2]。这些水风险威胁着长三角的发展,而气候变化更加剧了这些问题的发生[3]。

在过去几十年里,人们为解决这些复杂而相互关联的水问题做出了巨大努力:包括将基础设施建设、生态修复工程与严格的土地利用管控相结合,来防治洪涝灾害,恢复水文系统的完整性和自我调控能力。这些由水利部门主导的技术性水管理措施,由于缺乏与城市规划部门之间的协作,导致水资源保护和土地利用规划在物理空间和管理程序上互相冲突,难以协调[4]。2018年,中国组建自然资源部,将原本归属水利、环境保护、农业和城市规划等不同部门的规划和管理权限进行统筹,推行“多规合一”的国土空间规划体系[5]。空间规划体系的转型为协调长三角水管理和城市化之间的关系提供了新的契机。

水管理和城市化之间的动态平衡一直是长三角发展的核心,在适应三角洲变化的过程中,这一动态平衡在不同时期和尺度下得到实现。在该过程中形成的丰富多样的水系与城市格局,至今仍是长三角地域特征的重要载体[6]。近年来关于长三角的水管理与城市化的研究主要聚焦于土地围垦[7]、气候变化[8]、水乡生态与社会[9]、圩田景观[10]以及水系[11]对城市发展的影响,然而水管理在长三角城市化和区域发展中发挥的作用尚未得到系统的论证。本研究从历史地理、水利学、风景园林以及城乡规划学科交叉的研究视角,通过识别水管理和城市化发展的5个重要历史时期及其演变过程,探讨在“多规合一”的国土空间规划体系下,如何重新诠释和应用地方性的传统水管理方法,以及如何将当前相互冲突的水风险和城市化问题视作不断进化的动态过程来帮助解决水管理与空间规划面临的新挑战。

2 研究方法

荷兰代尔夫特理工大学主导的三角洲都市主义(delta urbanism)理论关注面临极端挑战的城市化三角洲的设计和规划新方法,旨在以可持续的方式平衡城市化、港口发展、生态质量以及防洪和淡水供应[12]问题。结合复杂系统理论[13]及景观分层方法(麦克哈格“千层饼”模型)[14],三角洲都市主义将全球城市化的三角洲抽象为由基质(如地形、水文、土壤等自然条件)、网络(如交通、水利、能源等基础设施)和人居(建成区)这3个子系统动态叠加组成的复杂系统[15-16]。基质系统的重大变化一般以世纪为单位(100~500年);技术的复杂性和基础设施工程的高昂造价使得网络子系统的变化率(50~100年)要远低于城市化转型速率(25~50年)[15]163-165。在该模型中,当自然、基础设施和人类活动之间建立平衡时,这个复杂系统中的各个层以一种特定的方式相互关联;当受到社会经济背景、技术创新或气候变化的影响时,3个子系统之间的平衡又被打破,相互之间的关系发生变化[15]165。

在理解和诠释三角洲复杂系统的研究中,图析(mapping)是一个重要的工具,可用于理解众多空间关系及其动态的变化,识别重要的历史事件以及关键驱动力带来的影响[16]。通过图析可将城市化的三角洲进行逐层分解,展示不同子系统之间的关系及其演变过程[17]。与传统历史地理研究中按照年代顺序进行分析不同,该方法将历史演变整合成一些连续(或部分重叠)的片段,以突出区域发展的不连续性、矛盾性和适应变化的能力。这些对城市化三角洲的系统研究至关重要,为动态景观的可持续发展和面向未来的行动和思考提供了科学依据[18]。

本研究借鉴了三角洲都市主义的研究方法,将长三角的现状理解为基质(地形、水文和土壤等)、水管理(土地围垦、水利工程建设和圩区治理等)和城市化(交通基础设施、乡村聚落、水乡城镇、海防卫所和大都市区等)3个子系统持续相互作用产生的累积结果。本研究以区域尺度的历史地形图(图2)的分析和比较为基础,结合苏州地区的水利技术文献和多类型的地图,着重探讨了水管理和城市化之间的动态关系。根据时间轴上的人口数据、主要水利工程建设(如610年江南运河贯通和1742年江南海塘竣工)、主要历史事件或政策(如1842年鸦片战争、1949年中华人民共和国成立和1978年改革开放)作为区分历史时期的转折点,将长三角的水管理和城市化的演变过程归纳为5个时期(图3)。本研究对各个时期的重要历史事件和关键驱动力进行了陈述,并以统一的图析方式阐明了在各个时期长三角的水利建设是如何塑造特定的城市化模式的。

(2)按键功能:1、圆盘正转;2、圆盘反转;3、翻模;4、回模;5、穿杆;6、脱杆;7、用;8、备用;9、浇铸包倾转;10、浇铸包复位;11、浇铸包前进;12、浇铸包后退;13、浇铸包上升;14、浇铸包下降。

图2 1639年长三角以群岛形式呈现[19]The Yangtze River Delta’s representation as an archipelago in 1639[19]

图3 长三角5个发展时期的重大事件和人口增长(公元元年—2018年)[20]Synthetic timeline (1 – 2018) relating the five successive phases of development of the Yangtze River Delta to significant events and population growth[20]

3 水管理与城市化发展的5个时期

3.1 时期1:成陆中的三角洲及适应性聚落(距今约6 000年—610年)

长三角区域的基质特征与其作为一个三角洲的起源和地貌发育息息相关。根据Bradshaw和Weaver对三角洲的类型划分[21],长三角以河流作用为主,伴随长江流域的泥沙沉积,波浪和潮汐作用相对有限。根据连续的地质记录,长三角的海岸线平均每年向东扩张20 m,三角洲平原仍在快速发育中[22]。河流冲积物和海流之间复杂的相互作用塑造了长三角的地貌,即由沙堤形成的海岸带环绕着太湖平原的碟形洼地(图4)[23]。在三角洲发育的动态背景下,人们发现了距今约6000年前的新石器时代的遗址[24]5,12,这些人类的早期定居点位于山麓和防洪堤等高地上,沿着河流和不断发育的三角洲海岸线分布(图5)。对三角洲低地的围垦和筑堤围田可以追溯到春秋(公元前770—公元前476年)末期[25]14,在秦代(公元前221—公元前207年)、汉代(公元前202—220年)和魏晋南北朝(220—589年)时期,大量移民为了逃避战乱涌入该地区,移民带来的劳动力和水利技术推动了圩田①的发展,长三角各地陆续出现零星分散的初级形式的圩田[24]72(图6)。

图4 现今长三角的地貌模型The terrain model of the current Yangtze River Delta

图5 新石器时代、唐初与南宋长三角海岸线及高地上的定居点[24]6, 12,43, 167The settlements on the coastlines and highlands of the delta in the Neolithic Age, the early Tang Dynasty and the Southern Song Dynasty[24]6,12,43,167

图6 公元前500年左右平原中部低洼地带建造的初级形式的圩田[26]Rudimentary polders in the low-lying central part of the plain recorded from around 500 BC[26]

在长达4个多世纪里,3个子系统的演替缓慢。长三角的聚居、围垦和筑圩活动的分布受制于地形、水文和土壤等基质条件,即定居点分布在高地,水利和农业建设集中在沼泽洼地。

3.2 时期2:圩田景观中的水乡城镇和村庄(610—1912年)

隋炀帝大业六年(610年),对长江以南的运河古道重新进行疏浚和拓宽,形成了如今的江南运河(京杭大运河南段)。7—10世纪,江南运河的建设和第一个通盘规划和布局的集约化圩田体系的建立,对三角洲的加速发展产生了决定性的影响[27]。作为一条向帝都运送粮食的南北航运路线,大运河刺激了沿线的镇江、丹阳、常州、无锡、苏州、嘉兴、桐乡和杭州等重要城市的发展。江南运河的建设保障了水运,也有助于稳固太湖的东南岸线。810年,苏州至平望间的塘堤——吴江塘路[24]166的修建(图7、8),推动了沿线航运和圩田的发展。新的水利基础设施以吴江塘路为边界,可以调节从太湖向中部低洼平原倾泻的洪水。唐(618—907年)中叶之后,在太湖下游创置了三大屯田区,开展大规模的农田水利建设,促成塘浦圩田系统的迅速形成[24]81。五代吴越时期(907—978年)是太湖流域水利发展的黄金时代,设“都水营田使”,举国之力统一治水治田,推动了塘浦圩田系统的进一步巩固和发展[24]82-83。这些通盘规划的塘浦圩田广泛分布于苏州和上海之间的沼泽地区(图9),由塘、浦等沟渠及堤岸、堰闸等水利设施组成,可分级分片控制洪水以及蓄水供高田灌溉[25]23-24。

图7 苏州至平望间的吴江塘路[19]The Wujiang dyke path between Suzhou and Pingwang[19]

图8 吴江塘路宝带桥遗址The relics of Baodai Bridge as part of the Wujiang dyke path

图9 明清时期长三角下游地区沿水系分布的高密度城镇和圩田High density towns distributed along the water system and the polders in the lower reaches of the Yangtze River Delta in the Ming and Qing Dynasties

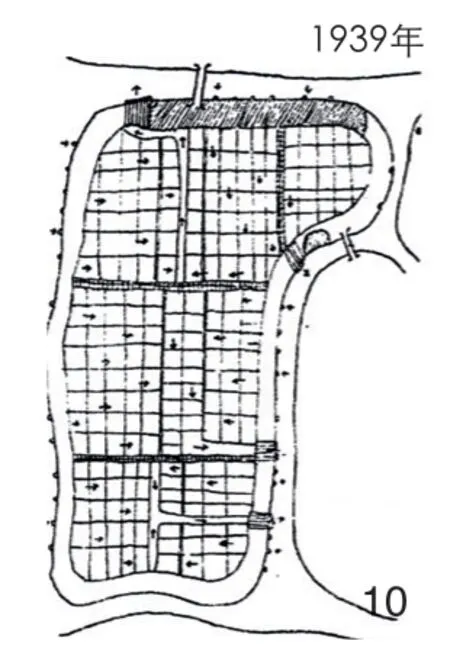

唐中叶之后,国家统一经营的大圩古制及其水管理系统稳定运行了2个世纪,但是由于盲目围垦和人为对水利设施的破坏导致该系统在宋代(960—1279年)趋于解体,逐渐分割成犬牙交错、分散零乱的民修小圩[24]87-90。这些小圩因其地理位置、围垦时期或技术[10]108-109的不同,大小和形状各异,形成了一个结合农业、渔业和小型村庄的综合自治系统(图10)。10—19世纪,太湖流域实行的分散式、以小圩为单元的水利管理和税收制度[7]440,提高了该地区整体的农业生产力,使得该地区成为当时中国最大的粮仓[29]。自元代(1271—1368年)以来,农业的发展进一步促进了早期的工业和贸易,太湖流域成为粮食、纺织的主产区和南方的经济中心[8]2-3。在经济发展的同时,太湖流域人口在9个世纪之间从270万激增到2 790万[20]。到明清时期(1368—1912年),在太湖平原水系交汇的关键节点上形成了由城市、市镇、村庄等组成的多层级聚落网络(图9),它们的空间组织符合水路交通时距的逻辑,例如中心城市的服务半径约为40 km,相当于两日的水路行程[30]。

图10 典型小圩的平面图[28]The typical plan of a small polder[28]

从唐中叶至吴越时期的200年间,随着水路交通和水利基础设施的增加和变化加速,对长三角的土地利用和空间发展造成了显著影响,为宋代的农业大发展和明清时期的城市化奠定了基础。相较水管理子系统,基质子系统在这一时期不再起到决定性作用。

3.3 时期3:海塘系统竣工及海岸带城市化(1368—1949年)

在明清两代,随着江南海塘的不断修建和加固,在1742年长三角沿海形成了一个连贯的海塘系统[31],海岸带城镇加速发展(图11)。明代早期就开始沿着浙江沿海地区修建防洪堤,并按等间距修建了一系列的海防卫所,这些卫所大多成为现今海岸带的重要城镇[32]。1723—1735年,清雍正皇帝开展大规模的海塘修筑,完成了华亭的20 km石塘以及南段各县的土塘,促使江南海塘工程由南段向北段转移,推进了通塘体系的形成[31]。

图11 18世纪贯通的江南海塘和沿线城镇The completion of the Jiangnan seawall and the main towns along it in the 18th century

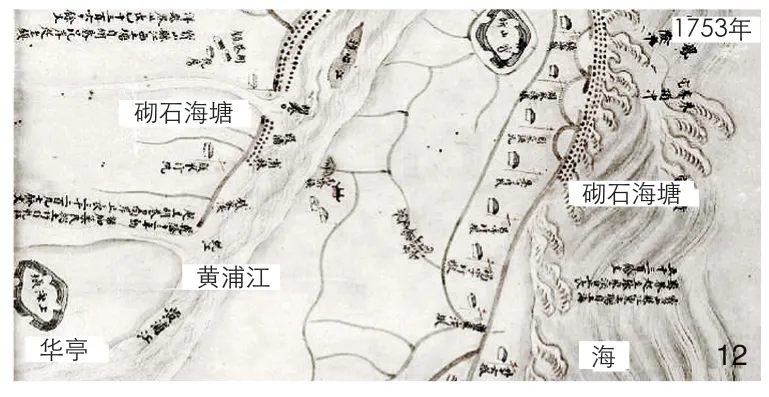

伴随着黄浦江口海塘工程的完工(图12),上海的发展促使太湖流域国土开发结构发生了巨大的变化。在东晋(317—420年)初期,上海还是一个小渔村,几个世纪以来得益于渔业和出口活动,一直处于稳步发展。此外,上海的发展还与持续开垦不稳定的潮汐区以及将其转变为耕地有关[7]444。由于当地土地所有者利用土堤和植被来促进海岸线泥沙的淤积过程,耕地的保护和扩张对上海作为一个独立县(明代的华亭县)的逐步自治起到了重要作用。1553年,华亭县升级为带防御工事的城市即松江府。1842年,鸦片战争的失败和《南京条约》的签订,迫使上海成为对外开放的通商口岸,拥有自治权的租界和国际贸易平台的建立使得上海迅速成为整个地区的主要经济引擎和亚洲国际商业的门户(图13)。在中华民国时期(1912—1949年),经济的繁荣与人口的增长齐头并进。至1936年,上海拥有300万居民,成为当时世界上最大的城市之一。

图12 1753年黄浦江口的石塘The stone dike at the mouth of the Huangpu River in 1753

图13 19世纪中期上海成为长三角的新门户和中心Shanghai as the new gateway and center of the delta since the mid-19th century

从1909年起,上海港口通过铁路和公路与南京和杭州相连,长三角的发展重心得以向东延伸。位于沪宁、沪杭铁路和公路基础设施沿线的一些城镇受益于第二波发展,而平原中心的农村地区经济发展滞后,仍依赖于分散的水路交通。在城市尺度上,上海的城市化区域最初集中在黄浦江西岸,滨水区主要用于工业和港口活动,而历史上的圩田系统则或多或少被规则式路网所覆盖,没有留下足够的水与自然空间。

在这一时期,长三角南、北海岸线海塘系统的完工为海岸带的城市化奠定了基础。1842年鸦片战争这一历史事件成为促使上海加速城市化的转折点。连接上海的铁路和公路基础设施的建设使得沿线城镇得以发展,继而影响了长三角的领土发展。海塘系统的竣工是这一时期触发海岸带城市化的关键驱动力。

3.4 时期4:农业集约化下的乡村密集化(1949—1978年)

1949年中华人民共和国成立时,中央政府重点关注农村发展。1950年《中华人民共和国土地改革法》颁布后,农民得到了土地,政府鼓励他们修复水坝、疏浚运河和加固堤坝以恢复长三角的生产力。在这一时期,大多数乡村地区仍然沿袭了宋代以来的小圩体系,水利基础设施薄弱,防洪能力低。在苏州,农业用地被划分为约1万个圩田,每个圩田的平均面积为20 hm2[24]116-117。在1954年,一场灾难性的洪水使得全流域80%的圩区破圩[33]。为了提高防洪能力,长三角地区开展了联圩并圩行动,包括新修闸坝和加固圩堤。

从明代(1368—1644年)开始,常熟地区就开始通过平整土地,将圩田合并成更大的生产单元[24]119-120。在20世纪50—60年代,联圩并圩计划作为“大跃进”运动的一部分在长三角得到了全面推广,用以促进农业自给自足。由于农业的集约化,圩田的总数急剧减少,但是其平均面积增加到了420 hm2[34]。在联圩并圩的过程中,部分运河水网被拉直或填埋(图14),在提高当地农业生产力和防洪能力的同时,却削弱了整个流域水文系统的蓄水和排水能力。为此,水利部在20世纪60—70年代进行大型水利基础设施建设,包括建造大型水库和太湖堤防、围垦湖泊(图15)、开凿和疏浚望虞河和太浦河这2条流域性骨干河道来排泄下游平原的洪涝。这些水利工程是提升长三角的防洪能力以及保证水源供给和保障粮食安全的关键。

图14 1954和1987年吴县北桥乡樊店联圩的农田水利建设[35]The hydraulic conservancy construction and union of polders experimented in Beiqiao Town in Wu County in 1954 and 1987[35]

图15 20世纪60—70年代通过围垦湖泊修筑圩田[36]Lake-reclaimed polders in the 1960s and 1970s[36]

这一时期大型水利基础设施的建设并没有直接影响该地区的城市化进程。上海等大城市作为区域驱动力的作用式微,农村地区的空间再开发受到计划经济和农村工业化政策的影响[8]。随着小型产业的引入和连接分散城镇的道路系统的建设,农村地区得以复兴。道路基础设施网络的广泛覆盖在推进沿线乡村和城镇发展上起到了决定性作用(图16)。

图16 20世纪70年代末道路基础设施网络和沿线城镇The road infrastructure network and the main towns along it in the late 1970s

3.5 时期5:大都市区及标准化的水系统(1978年至今)

自1978年改革开放以来,长三角在这一时期发生了最显著、最根本的变化。在不到30年的时间里,分散在农业景观中的一系列城镇迅速扩张、融合,形成了一个连续的城市群。这一时期大规模的城市发展是2个阶段的产物,其发展逻辑各不相同。第一阶段是1978—20世纪90年代初,国家持续扶持乡镇企业发展,助推了长三角农村地区的就地城市化,农村人口密度大幅增加。原有的村镇网络依托不断扩张的地方公路和乡镇企业,形成了多中心的城乡交错带[37]。第二阶段的城市发展由20世纪90年代初至今的加速经济改革引发,重点是在主要城市近郊或新的交通枢纽附近规划工业园区和新的高密度住宅区。这一时期的城市扩张伴随着新公路和高速铁路的发展,这些基础设施迅速连通并跨越了长三角的边界。

20世纪80年代初以来,剧烈的城市化和工业化极大地改变了长三角的土地利用和土地覆盖(图17),特别是在2000年之后,土地利用的变化速率随着时间的推移急剧增加。1985—2015年的30年间,耕地面积减少了6 523.16 km2,城市建成区的面积扩张了近2.72倍(增加6 160.39 km2)[38],水域面积由于国家退耕还湖政策(2007年)和水产养殖业的发展略有增加[39]。城市建成区的增加产生大量的不渗水表面,耕地的显著减少大大削弱了流域的蓄洪能力。20世纪90年代初以来,太湖流域平均不到2年就发生一次洪水,其中,1991年和1999年发生特大洪涝灾害,损失超过百亿元[40]。除洪涝灾害以外,土地利用的变化还引发了水质型缺水、水生态环境日益恶化等一系列水风险。自20世纪60年代起,太湖流域大规模新建水利控制片和圩区,圩内、圩外水量交换不畅导致圩内水质污染问题频发。公路网的建设切断了水网系统,进一步降低了水体的连通性。此外,企业工业废水、乡村生活污水的排放以及农业面源污染是导致水质急剧恶化的主要诱因[41-42]。据有关部门检测,太湖水质在最近20年中平均每10年水质下降1个等级[39],2016年水质平均为IV类,仍旧有劣V类水质存在[40]。1991年和2007年,太湖因富营养化爆发重大水污染事件,这些灾难不仅揭示了太湖水文、生态功能的衰退,还强调了维持地表水的质量和保证该区域饮用水来源的重要性。

图17 1983年和2018年长三角的城市土地覆盖The urban land cover of the delta in 1983 and 2018

在这个大规模城市化的时期,长三角的水管理已成为一项由水利部门管控的专业技术问题。1984年成立的太湖流域管理局为区域水管理问题提供了综合的解决路径,履行监测水系统、编制水管理计划和开展水利基础设施项目等职能。太湖流域管理局首先把重点放在防洪上,然后逐步考虑环境和水质等问题。1991年太湖流域遭受特大洪涝灾害后,国务院全面开展太湖流域综合治理骨干工程,该工程在1999年太湖流域防治洪涝过程中发挥了重要作用。此外,各地水利部门开展圩区防洪减灾能力提升、水环境综合治理和农业面源污染控制等水利活动,成效初显,但仍然面临圩区治理缺乏统筹、圩区规划与区域防洪规划不协调等一系列问题[43]。

除水利规划无法跨圩区协调以外,当前水管理和空间规划之间的矛盾也处于无法调和的状态。分属于水利、农业和城市规划等不同部门管辖,推行的针对缓冲区、退界和土地利用的严格规定被用于防洪和改善水质,但这些措施也导致了水系和城市建成区之间不可逆的空间分离(图18)。在新的城市和工业发展中,水网在土地平整中被填埋和截弯取直,和新的道路系统一起划分出大型规则式的地块(图19),这些大规模的土地平整衍生了标准化、同质化的土地开发模式。历史上水网在驱动区域空间发展中扮演的核心地位被降级,如今只作为一种划分城市功能区的限制要素。

图18 城市建成区和水系之间的空间分离The spatial division between urban built-up areas and water system

图19 2002和2015年大规模城市化造成大量水网的重构和标准化A profound restructuring and mechanization of the water network during the massive urbanization in 2002 and 2015

在以往的各个历史发展时期,治水营田与城市化齐头并进,以一种整合的方案来动态平衡水管理和城市化这2个子系统。然而从1978年至今,城市化速率以20年为单位,随着时间推移急剧增加,对长三角的生态、水文系统造成了负面影响,从而助推以服务城市化为目标的水利工程建设和圩区治理。水管理和城市化子系统之间的分离,从根本上扭转了长三角城市化与水的关系。

4 结论:从回顾到展望

本研究借鉴三角洲都市主义的理论与方法,从区域尺度的空间视角系统地回顾了5个历史时期长三角的基质、水管理和城市化3个子系统之间的关系及其动态变化。

1)通过历史回顾发现水管理和城市化子系统之间的动态平衡是长三角农业、水利和城市化可持续发展的核心问题。在集中式与分散式水管理的交替转换以及城市与乡村的交替发展中,历次历史事件按照其不同的逻辑制约着长三角区域的发展。从公元前7000年至今,水利技术和水管理的持续发展促进了三角洲陆地空间的逐渐整合和城市化的稳定发展。水管理在长三角国土空间发展的不同时期发挥了不同程度的作用,与其他2个子系统之间的关系不断发生变化:从受制于基质的子系统(时期1)过渡到助推城市化的决定性子系统(时期2、3),到现今与城市化子系统相互对立(时期4、5)。3个子系统变化速率的巨大差异也是打破它们之间平衡的重要因素:长三角的基质子系统在长达4个多世纪里演替缓慢;从唐中叶到20世纪中叶,水利基础设施的建设和变化加速,但仍远低于1978年至今以20年为单位的城市化速率。

2)从历史回顾到展望未来,在国土空间体系转型的背景下,整合的水管理和空间规划体系是在城市和水之间构建新的对话形式的突破口。近40年,防洪标准随着城市化加速水涨船高,水利技术的发展又大幅提升了大型集中式水利基础设施的建设速率,水管理和城市化子系统之间的分离无法逆转。对长三角地方性传统水管理方法的重新诠释和借鉴,可以激发因地制宜的分散式适应性水管理策略,从而重新建立水管理与城市化之间的动态平衡。近10年,绿色基础设施、水敏性城市和“海绵城市”建设等是在该议题上的创新规划实践,试图在城市建成区重新为水提供空间,恢复其生态功能和自我调节能力。嘉兴市作为首批海绵城市建设试点,于2019年全面建设完成围绕住宅小区、公园绿地、市政道路改造和河道水系疏通等不同类型的百余个项目。但这些建设项目仍局限于场地尺度,在圩区或流域尺度仍未进行大范围的施行。2018年,国土空间规划体系经历重大转型,在多尺度推进水管理和空间规划的整合,由各级自然资源部门协调统一涉水和城镇开发的各类专项规划。在新时期城市化的加速进程中,亟须探索多尺度的规划和治理工具来协调推进海绵城市试点项目、圩区治理及流域尺度的防洪与空间规划。

本研究涉及的巨大空间尺度和时间跨度限制了各时期水管理与城市化关系研究的深度。但本研究仍然是从长三角区域空间发展维度整合现有历史地理、水利学、风景园林以及城乡规划学科研究视角和方法的一次有益尝试,为进一步构建长三角都市主义的研究框架以及支持与其他三角洲的跨地区比较提供了研究基础。

致谢(Acknowledgments):

感谢邹洁和应佳欣对本文内容和图片的翻译和校正。

注释(Note):

① 圩田是指筑造堤坝,内以围田、外以围水的水利田;围田属于自发式较低级的开发,圩田建设需要更高的农业和水利技术。

图片来源(Sources of Figures):

图1、9、11、16、17、19由作者绘制,图5由作者根据参考文献[24]绘制,其中图1、5、9、11、16、17底图来源于Google地图(2018年),图19底图来源于Google地图(2002年和2015年);图2和图7引自参考文献[19];图3由作者绘制,其中人口数据引自参考文献[20]以及中国统计年鉴,拼贴图片来源(从左至右):参考文献[26]、《东南水利七府总图》(1639年)、《耕获图》(北宋杨威绘)、《乾隆南巡图》(1770年徐扬绘)、《不列颠百科全书》(1886年上海地图,引自www.commons.wikimedia.org)、上海黄浦航拍图(1920年)、参考文献[35](上图)、《农村的未来》(下图,1958年张玉清绘)、上海市临港新城航拍图(上图,作者于2020年拍摄)、同里水利博物馆展览中的“太浦闸和太浦泵站”(中图)和“望亭枢纽”(下图);图4由作者于2017年拍摄,模型由西交利物浦大学-鲁汶大学-苏州科技大学三校联合“江南水都市主义”国际工作坊制作;图6引自参考文献[26];图8引自https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Preciousbeltbridge.jpg;图10引自参考文献[28];图12引自《江南海塘图》(1753年);图13引自https://www.virtualshanghai.net/Photos/Images?ID=20833;图14引自参考文献[35];图15引自参考文献[36];图18由作者于2018年拍摄。