心脏CT平扫与CT血管造影定量分析对心外膜脂肪体积的测定效果比较

2022-03-20张益民郑一兵

张益民, 郑一兵

(江苏省扬州友好医院 影像科, 江苏 扬州, 225000)

心外膜为心包膜的脏层,是与心肌膜相连的薄层结缔结构,常伴有脂肪组织。心外膜脂肪组织即位于心肌与心包膜脏层之间的脂肪组织,主要位于房室沟与室间沟,直接接触并包绕心脏血管,当组织较多时,其会向心室游离壁分布,甚至可能覆盖心脏[1]。临床研究[2-3]证实,心外膜脂肪组织与肥胖、胰岛素抵抗等代谢综合征以及冠心病心绞痛、急性心肌梗死等心血管疾病密切相关,是导致上述疾病发生和进展的危险因素。定量监测心外膜脂肪组织体积,可以早期预警上述疾病并为抑脂治疗提供可靠依据,从而保障患者健康,提高人口身体素质。目前,临床体外测量心外膜脂肪体积主要采用超声心动图、CT和磁共振成像(MRI)技术,其中CT凭借客观性强、价格相对低廉、可重复性高的优势得到广泛使用[4]。但CT测量心外膜脂肪体积的传统方法是基于平扫或血管造影影像以手动方式进行勾画和测量,目前关于利用软件阈值自动勾画并测量的研究尚较少。本研究探讨基于CT平扫与CT血管造影(CTA)影像自动测量心外膜脂肪组织体积结果的一致性,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年3月—2020年7月江苏省扬州友好医院收治的170例冠心病患者为研究对象。纳入标准: ① 经临床综合检查确诊冠心病,诊断符合《临床冠心病诊断与治疗指南》相关标准者; ② 同期接受心脏CT平扫与CTA检查,图像质量佳,可满足心外膜脂肪体积测量者; ③ 对本研究知情同意者。排除标准: ① 合并心肌肥厚、心肌炎、先天性心脏病、心脏瓣膜病等其他类型心脏病者; ② 严重心、肝、肾功能不全者; ③ 既往有心脏手术史者; ④ 依从性差,无法配合研究者; ⑤ 有碘对比剂过敏等CTA检查禁忌证者。本研究获得医院伦理委员会审核批准。入选患者中,男92例,女78例; 年龄47~83岁,平均(63.19±5.72)岁; 体质量指数(BMI)19.2~31.6 kg/m2, 平均(25.06±4.13) kg/m2。

1.2 方法

1.2.1 检查方法: 患者的检查仪器均为西门子Flash双源CT, 计算机软件为Syngo CT 2010 s, 采用回顾性心电门控方法扫描。上机前,指导患者平稳呼吸、屏气等配合检查。患者先接受常规心脏CT平扫,扫描范围上至气管分叉水平,下至肝左叶顶部。扫描参数为探测器宽度4 cm, 电压120 kV, 电流550 mA, 机架转速为0.28 s/转,扫描视野25 cm, 螺距0.24, 重组层厚0.625 mm, 视野(FOV)=190 mm。平扫完成后,肘静脉注射对比剂,同期接受前瞻性心电门控CTA。造影使用碘克沙醇注射液(批号H20183201, 南京正大天晴),注射剂量0.9 mg/kg, 采用双通高压注射器以4.0~4.5 mL/s速率团注,然后同速静脉注射0.9%氯化钠注射液40 mL冲管。以主动脉根部平面为感兴趣区(ROI), 应用触发智能追踪(Smart Prep)技术,设定1 cm2ROI, 采用团注追踪法造影剂自动跟踪技术获取扫描影像。扫描模式与参数为管电流Smart mA模式,管电压kV Assist模式,增强阈值200 HU, 延迟时间5 s, 重建期相Smart phase模式。

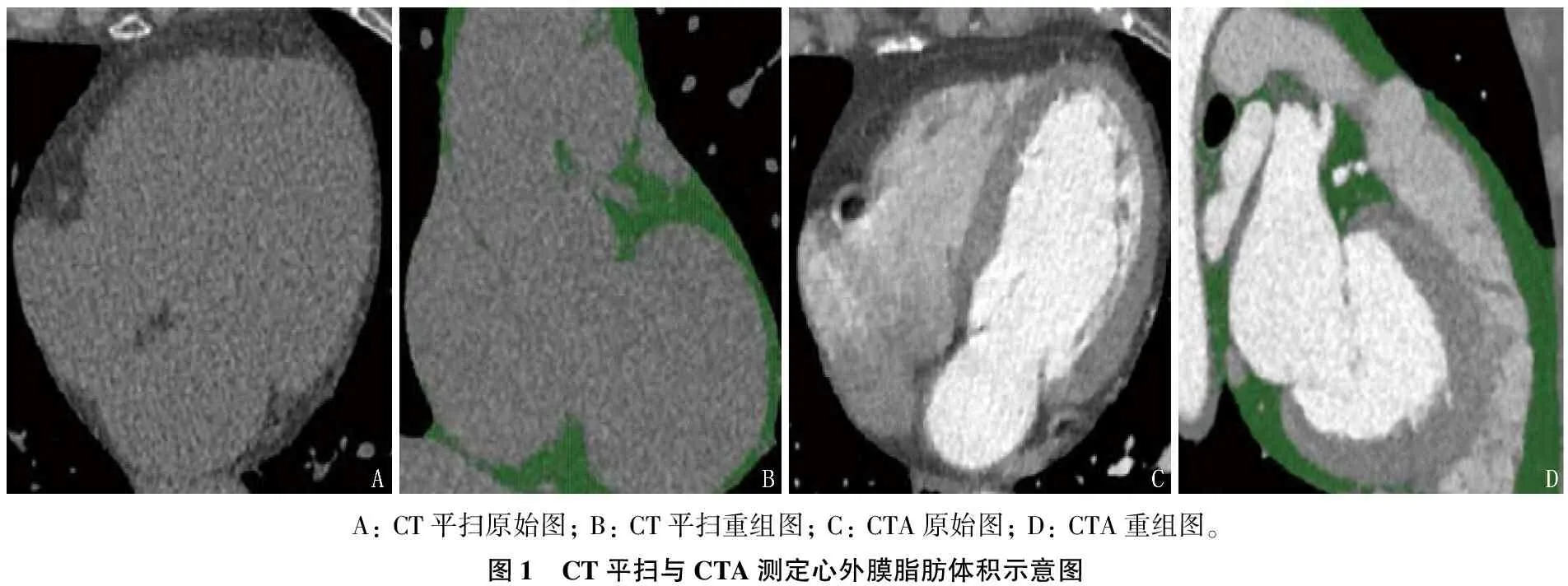

1.2.2 数据测量与分析: 将全部患者CT检查获得的平面原始图像与CTA原始图像上传至工作站进行后处理。基于最佳R-R间期相位重建患者心脏影像,层厚0.625 mm, 间隔0.4 mm, 采用自动勾勒软件提取患者心包信息,测量心外膜边界(心包横窦中点左肺动脉起源处至左心室尖部下缘为止可辨认的心脏纤维膜)。自动提取心外膜脂肪组织信息,应用容积增强工具测量并计算脂肪容积,CT平扫设定脂肪阈值-190~-30 HU, 冠状动脉CTA设定阈值-190~-30 HU, 心外膜脂肪体积即心外膜边界以内脂肪,见图1。上述全部数据测量与分析工作由医院放射影像科2名资深医师(医师A和医师B)采用双盲法分别完成,最终测量结果以2名医师分别测量结果的平均值录入。

1.3 统计学分析

2 结 果

2.1 CT平扫与CTA测定心外膜脂肪体积结果比较

医师A基于CT平扫、CTA测定的心外膜脂肪体积结果分别与医师B检测结果比较,差异无统计学意义(P>0.05); 2名医师基于CT平扫的心外膜脂肪体积结果平均值与基于CTA的测量结果平均值比较,差异无统计学意义(P>0.05); 2名医师各自基于CT平扫测定的心外膜脂肪体积结果与其基于CTA的测定结果比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 CT平扫与CTA测定心外膜脂肪体积结果比较 cm3

2.2 CT平扫与CTA测定心外膜脂肪体积结果的一致性

对2名医师基于CT平扫与CTA测定心外膜脂肪体积的重复系数(CR)误差进行Bland-Altman分析,结果显示,医师A误差分别为CR平扫=9.16 cm3、CRCTA=7.76 cm3, 医师B误差分别为CR平扫=9.74 cm3、CRCTA=7.59 cm3。计算均值, CT平扫测定心外膜脂肪体积的CR为9.45(95%CI为7.83~10.62) cm3, CTA测定心外膜脂肪体积的CR为7.68(95%CI为6.71~7.93) cm3。170例患者由2名医师测量共计获得CT平扫与CTA测量值各340个,其中CT平扫除1个测量值落于95%CI外,其余均在95%CI内。计算组内相关系数(ICC), CT平扫的ICC为0.95(95%CI为0.94~0.96), CTA的ICC为0.96(95%CI为0.95~0.97), 两者具有较好一致性。

3 讨 论

心外膜脂肪组织是一种特殊的内脏白色脂肪组织,具有以下生理功能[5-6]: ① 缓冲心肌运动对冠状动脉的机械影响,避免心脏扩张造成血管极度扭曲; ② 释放多种因子调节和维持心肌与冠状动脉内的脂肪酸稳态,防止内皮细胞发生脂肪毒性作用; ③ 发挥棕色脂肪特性,保护心脏免受低温损害。现代研究[7]发现,心外脂肪膜组织含有大量炎性细胞,能分泌抗炎与促炎脂肪因子,对人体代谢动态平衡与心脏结构功能造成影响。目前,已有多项基于冠状动脉CTA对心外膜脂肪组织体积进行的研究[8-9]证实,心外膜脂肪组织量的增加与冠状动脉早期斑块形成和冠状动脉狭窄密切相关,还影响斑块稳定性,增加斑块破裂出血风险,对冠心病患者危害极大。另有研究[10]显示,冠心病患者心外膜脂肪组织体积越大,主动脉弹性越小,两者呈显著负相关,冠心病患者心外膜脂肪组织体积大,会加速冠状动脉粥样硬化进展。因此,定量测定心外膜脂肪体积,对心血管疾病早期预警及有效治疗具有重要的指导价值。

目前,临床体外测量心外膜脂肪体积主要采用超声心动图、CT和MRI技术,三者各有优劣势。超声心动图评估心外膜脂肪体积主要通过测量右心室游离脂肪壁厚度的方法,但由于超声显像的局限性,加之检测过程中主观因素影响大,测量结果误差率较高,影响评估效果。MRI虽较为敏感,但检查耗时费力且价格昂贵,会增加患者医疗负担,临床应用受限极大。CT凭借客观性强、价格相对低廉、可重复性高的优势,近年来在体外心外膜脂肪组织检测中得到了广泛应用。但既往CT测量心外膜脂肪体积的方法是扫描影像上传工作站后人工勾画ROI, 不仅增加了诊断工作量,延长了出报告时间,降低了诊断效率,还在勾画过程中掺入了主观因素,增大了测量误差可能,影响测量准确性,进而增大临床误诊风险,不利于疾病的诊断和分析[11-13]。为了解决这一问题,本研究采用自动测量体积软件对心外膜脂肪体积进行测量,此法以自动化代替人工,可加快影像后处理速度,提高诊断效率,同时减少测量误差,提高检测准确性。CT测量心外膜脂肪体积,既可选择CT平扫,也可选择CTA, 其中前者又称普通扫描,是CT诊断的常规方法,增强扫描则是通过注射对比剂的方式增强显影,以提高分辨率与敏感度。

基于自动测量体积软件,本研究评价了CT平扫与CTA测量心外膜脂肪体积的一致性,测量均于心电门控下进行,以减少心动周期时相对心外膜脂肪体积的干扰,防止不同的心脏收缩期与舒张期引起测量误差。本研究结果显示, CT平扫测量的心外膜脂肪体积为(99.59±43.14) cm3, CTA测量的心外膜脂肪体积为(94.05±45.70) cm3, 差异无统计学意义(P>0.05), 与相关研究[14]报道的CT平扫测量值(99.43±43.78) cm3和CTA测量值(93.66±48.49) cm3结论一致。相关性分析显示,基于CT平扫与CTA测量的心外膜脂肪体积结果一致性较好,提示以两者测量心外膜脂肪体积,评估效果相当。不过与CTA相比,CT平扫检测更为方便快捷,无需使用造影剂,检测成本低,且无穿刺损伤及造影剂注射相关并发症,临床应用更为经济安全。但CT平扫分辨度有限,较难精准地分隔心室与心房的心外膜脂肪,而如果受检者心外膜脂肪组织含量较低,则以CT平扫勾画心外膜脂肪相对较为困难。因此,临床用CT测量心外膜脂肪体积时,建议首选CT平扫方式,对于显像不佳或需进一步分析脂肪分布者,可进一步基于CTA测量心外膜脂肪体积。本研究的不足之处在于仅纳入冠心病患者,此类患者年龄偏大, BMI相对较高,缺乏代表性,有待扩大样本量开展更深入的研究进一步验证。

综上所述,心脏CT平扫与CTA均可用于心外膜脂肪体积评估,两者定量分析结果的一致性较好,临床可根据患者实际情况酌情选用。