传说与记忆:白族本主文本叙述中的中华民族共同体意识

2022-03-17宋婧陆云

宋 婧 陆 云

一、研究缘起

大理在东亚素有“妙香佛国”之称,历史悠久,多元文化现象突出,历史上对东南亚、南亚文化有重要影响。大理白族社会中信仰最普遍、影响最深远的,是根植于白族村社生活的本主崇拜。本主,白族语称“武增”“武增尼”“斗波”“本任尼”“老谷”〔VY33tsw33〕,意为“我们的主人”,是白族一个自然村落或某一地区的“村社保护神”“地域神”“本境之主”,也具有村社祖先的含义(1)杨政业:《白族本主文化》,昆明:云南人民出版社,1994年,第3页。,本主崇拜应该是白族较早的民间崇拜之一。唐人樊绰的《蛮书》记载:“谨请西洱河、玷(点)苍山神祠临盟”。公元794年(唐贞元十年)南诏王与唐王朝的“苍山会盟”之地就在“苍山神祠”。民国时期,澳大利亚人类学家C. P. 费茨杰拉德则在田野调查中,敏锐地抓住了大理地方社会多元文化的特点及本主崇拜这一现象的本质,精辟地将其总结为“本主的崇拜不是对祖先的崇拜,而是对本村保护神的崇拜”(2)C.P.费茨杰拉德(费子智):《五华楼:关于云南大理民家的研究》,刘晓峰、汪晖译,北京:民族出版社,2006年。这一文化特征。徐嘉瑞先生指出,本主为大理特有之信仰,是地域文化特殊现象,本主崇拜可能是先秦以来楚地巫文化影响的结果,强调本主地域文化的发展与中原文化之间不可分割的渊源关系。

中华人民共和国成立后,中共中央人民政府民族访问团和民族工作调查组深入民族地区开展专题调查和田野调研。(3)参见《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》修订编辑委员会、云南省编辑组主编,民族出版社2009年6月出版的国家民委《民族问题五种丛书》系列——《白族社会历史调查》《云南少数民族社会历史调查资料汇编》《云南民族民俗和宗教调查》等书,该系列丛书以田野调查报告的形式对白族本主崇拜和本主信仰的各个层面进行专题性的研究。1956年大理地区的“民家人”“夷人”等在民族识别下被确立为“白族”。此后在对白族地方性民族文化深入研究中,本主崇拜被地方学者诠释为白族这一少数民族群体“特有的”或“固有的”信仰,具有鲜明的民族特色和地方色彩,被定义为“中华博大文化中具有民族特色的地方文化”,也是白族相异于其他民族的一种特殊信仰。

本主崇拜作为大理地区具有民族特色的民族民间信仰和文化现象,长期得到人类学、民族学学者的关注。杨政业(4)杨振业:《白族本主文化论》,昆明:云南人民出版社,1994年。、张锡禄(5)张锡禄:《南诏与白族文化》,昆明:云南人民出版社,2015年;张锡禄:《元代大理段氏总管史》,昆明:云南人民出版社,2015年。、赵寅松(6)赵寅松:《试论白族本主源和流》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》1985年第5期。、詹承绪(7)詹承绪:《白族的原始宗教与精神文明建设》,《云南省社会科学》1994年第1期。、杨恒灿(8)杨恒灿:《白族本主》《神奇的白族本主》,昆明:云南科技出版社,2011年。等学者对白族本主各类要素分析归类,并对本主民间故事、神话传说进行全面的搜集整理,出版发行了一系列丛书。赵橹(9)赵橹:《白族“本主”信仰的文化内涵》,《学术探索》1994年第4期。、董建中(10)董建中:《白族本主名称考》,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2010年第10期。、赵玉中(11)赵玉中:《民族文化的“本质化”建构——以白族知识精英有关“本主”崇拜的学术书写为例》,《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2014年第3期。、王锋(12)王锋:《白族的本主文化》,《中国典籍与文化》1996年第1期。等学者对本主崇拜的起源和流变进行追溯,提出本主文化是不断吸收借鉴各地区各民族文化成分的发展建构。伍雄武(13)杨国才、伍雄武:《白族哲学思想史论集》,北京:民族出版社,1992年。、杨国才(14)杨国才:《白族传统道德与现代文明》,北京:当代中国出版社,1999年。、何叔涛(15)何叔涛:《南诏大理时期的民族共同体与兼收并蓄的白族文化》,《云南民族学院学报(哲学社会科学版)》2003年第2期。、李东红(16)李东红:《白族本主崇拜思想刍议》,《云南民族学院学报(哲学社会科学版)》1991年第2期。等学者认为白族文化是中华文化宝库中的一个重要组成部分,本主文化又是白族文化不可或缺的组成部分。本主崇拜形态与文化张力中蕴含的突破民族界限与隔阂的创造力,对增强各民族之间的交往交流交融,促进民族团结有积极作用,对铸牢中华民族共同体意识具有推动作用。

梁永佳在深入大理调研的过程中,对喜洲(西镇)存在着的“本主崇拜体系”和“非本主崇拜体系”这两套鲜有关联的地域崇拜体系和等级结构进行了研究,提出:“历史上大理地区在中原政权的归化逐渐演变为帝国边陲的过程,有着一个较为独立的地方政权和文明体系,在地方历史书写的‘二元社会空间’中,中原文明和大理文化之间所呈现的此消彼长的关系,实现了大理文化对汉文化的吸纳和对自己文化的保留。”(17)梁永佳:《地域的等级——一个大理村镇的仪式与文化》,北京:社会科学出版社,2005年。他在书中多次使用“复合文化”这一概念来描述大理地方文化特色。朱炳祥在对大理周城镇的神龛变迁调研后,提出在民族传统文化现代化进程中,国家文化符号传入民族地区并没有从根本上改变民族民间信仰,而只是起到一种聚合作用,将原先民族民间信仰中分散的“神”聚集到国家文化符号中来,此后地方文化纳入国家文化符号中被保留下来,在“多重文化时空叠合”下,地方文化经过选择、转换与重新解释被一层一层地重叠和整合于新文化结构之中,这也是文化变迁的一个一般性规律(18)朱炳祥:《民族宗教文化的现代化——以三个少数民族村庄神盒变迁为例》,《民族研究》2002年第3期。。

本文在田野调查基础上,结合史籍资料、民间故事、神话传说等文本叙事,剖析本主崇拜中的他民族本主人物成为洱海地区各民族群众都能认同的区域性宗教信仰机理,以新时代铸牢中华民族共同体意识为旨归,对本主崇拜中他民族本主人物民族共同体意识和本主民间崇拜的国家认同思想进行分析,挖掘本主在地域文化认同和中华民族共同体形成进程中的历史功能,为促进边疆民族地区的民族团结进步事业在新时代创新发展,实现“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”提供借鉴和参考。

二、历史时空叠合下的他民族本主崇拜和复合多元的本主文化

大理是西南最早开边置郡的地区,公元前221年秦王朝建立了包括今云南在内的统一多民族封建国家,秦代曾修筑从四川通往云南的“五尺道”,并在境内设置官吏。公元前109年(汉元封二年)汉武帝在大理地区设置叶榆(今大理、洱源、鹤庆、剑川)、比苏(今云龙)、云南(今祥云、弥渡)等5县,公元69年(东汉永平十二年)洱海地区5县被并入新设的永昌郡。之后大理地区与中原王朝及周边邻国在政治、经济、军事等方面频繁交往,形成了多元、开放、良好的文化环境。西汉置益州郡,将云南正式纳入中原王朝的版图。汉晋时期,设置郡县,派官置吏进行直接管理,之后中原汉民族逐渐进入大理地区,大理地方官员也主动积极学习和传播中原文化,此后白族先民多以汉臣自称,承认自己是中华民族的一部分。(19)中国科学院民族研究所云南民族调查组、云南省少数民族社会历史研究所:《白族简史简志合编(送审稿)》,北京:中国科学院民族研究所,1962年,第16-17页。反映到本主崇拜中,这一时期的历史人物如诸葛亮、吕凯、吕杰成为部分村寨的本主。如,大理太邑村将诸葛亮奉为本主,上关镇白马登村、旧河口村等江尾十八村则将吕凯、吕杰作为本主,尊奉其为白马将军。

在唐宋时期,大理地区建立了南诏、大理两个地方政权,唐王朝与南诏王室之间屡有联姻,中原汉民族与南诏境内各民族在经济、文化、军事等方面也有着广泛联系,南诏、大理地方政权的统治者则极力学习中原文化和效仿中央王朝的典章制度。《新唐书·南诏传》说:“(异牟寻)请以大臣子弟质于皋,皋辞;固请,乃尽舍成都,咸遣就学。”韦皋改变了“质子”制度,而代之以文化交流。《资治通鉴》卷249[唐纪六五]记载:“初,韦皋在四川,开青溪道以通群蛮,使由蜀入贡;又选群蛮子弟聚之成都,教以书数,欲以慰悦羁縻。业成则去,复以他子弟继之。如是五十年,群蛮子弟学于成都者殆以千数,军府颇厌于禀给。”白族子弟学成归来后将所学到的儒家思想传授给白族人民,儒家文化对白族文化产生广泛影响,大理地方统治者也同中原王朝一样将儒家思想立为正统思想,进一步促进了南诏大理地方政权与中原封建王朝之间的联系,加强了白族文化与中原文化的互学互鉴,实现了民族间的交往交流交融。

据史料记载,南诏王室中共有10人被唐王朝委任为“刺史”或被封为“台登郡王”“云南王”“南诏”“滇王”等称号(20)张锡禄:《南诏与白族文化》,昆明:云南人民出版社,2015年。。随着中原王朝与南诏的密切交往,汉民族人口在洱海地区大规模增长,这必然促使一部分汉民族融合于白族等各民族人民之中,也造成了部分帝王将相、英雄人物成为今天白族本主宗教的祀神。如唐代巂州泸西县令郑回,被供奉为大理镇青石桥、棕树园两村本主,他的三个儿子分别被尊奉为大理古城东、西、南门的本主;天宝战争中兵败客死异乡的唐军主将李宓被奉为本主,被尊为“利济将军”,被供奉于苍山斜阳峰麓“将军洞”庙内,其部属六位将军即英武将军、白马将军、忠孝将军、威镇将军、感应将军、先锋将军分别被各村奉为本主,其他部将和十余名军官也被大理市部分村庄尊奉为本主,李宓的儿子、大女儿、二女儿和弟弟被下关市附近村庄尊奉为本主。杜光庭原为唐人,降于南诏,后为南诏王师,大理市的苏武庄、满甲邑、黄瓜营、瓦村、大纸房等村奉他为本主。唐末宋初太原人陈伯钧被奉为大理市富美邑村本主。

历史上,各民族在友好往来的过程中,也不可避免地存有暂时的矛盾和摩擦,在各民族友好相处的历史长河中也曾有过暂时的矛盾和纷争。在唐开元年间(713—741)“天宝之战”中,唐军战败,《南诏德化碑》中陈述与唐王朝失和之由时写道:“于是具牲牢,设坛禅,叩首流血曰:‘我自古及今,为汉不侵不叛之臣。今节度背好贪功,欲至无上无君之讨,敢昭告皇天后土。’史祝尽词,东北稽首。举国痛切,山川黯然。”这一段记载淋漓尽致地表现了南诏被迫走上反抗道路时仍承认中原王朝的国家认同。同期的南诏地方首领阁逻凤揭碑写道:“我上世世奉中国,累封赏。后世容归之,若唐使者至,可指碑澡祓吾罪也。”德化碑碑文表明南诏王“不读非圣贤之书,尝学字人之术”,也进一步说明了大理为中华民族共同体的组成部分。

公元749年,唐王朝命何履光率兵十万征南诏,全军覆没。公元754年,又命剑南节度使李宓率兵十万征南诏,复招致“三军亏衄、元帅沉江”。从南诏方面来看也屡次对唐王朝进行了军事攻击。公元829—830年南诏集结军事兵力向四川的西川一带进攻,曾包围成都,抓捕了成千的技艺工匠回到南诏。(21)查尔斯·巴斯克:《南诏国与唐代的西南边疆》,昆明:云南人民出版社,1988年,第126-127页。公元869年,南诏又对四川一带发动了军事进攻。统治阶级发动的战争,给古代各族人民带来了深重灾难,但从战争的客观历史结果来看,也为中原汉民族与白族等各民族提供了相互认识与了解的条件,同时也促进了民族之间的自然融合,一些白族也因此融合到了汉民族之中。据考证,在今四川西南部的汉民族中,有一部分是入川白族大姓的后裔,也有的融合到了彝族中去。(22)李宗放:《入川白族历史考述》,《西南民族学院学报(哲学社会科学版)》1990年第6期。元灭大理国后将云南地区重新纳入统一多民族国家体系之中,民族之间的交流和交往更为密切,云南成为各省区中蒙元统治时期最长的地区。同一时期的本主崇拜,既有云南本土民族人物,也有元代的历史人物。

洱海区域的白族奉祀外来民族“本主”神,明代以后尤其盛行,这与明初对云南民族地区的“卫所兵制”“改土归流”“屯军”有关。明朝初期,云南全境的政治军事实权仍在大理统治阶级手中,大理段氏拒绝了明王朝对其许诺的优惠条件而不诚心归附。洪武十四年(1381)朱元璋 “命颍川候傅友德为征南将军,永昌侯蓝玉为左副将军,西平侯沐英为右副将军,统率将士往征云南。”(23)马曜:《云南简史(新增订本)》,昆明:云南人民出版社,2009年,第78页。平定云南之后,实行“卫所兵制”,大量“屯军”。据《云南通志·兵食志》载,明代在云南的屯兵人数约29万人(包括旗军、屯军、舍丁、军余),军屯田土面积达1 320 642亩,近30万汉族士卒进入云南民族地区,促进了云南经济文化的发展。(24)杜玉亭:《试论〈大理战书〉》,《云南社会科学》1990年第5期。

清王朝延续了在云南的统治,进一步开发了云南,并通过在云南大部分地区进行“改土归流”,加强了中央王朝对云南的有效统治,也使得汉民族与云南少数民族的联系更加紧密。这一时期的多位历史人物被白族人奉为村社保护神,如傅友德被大理沙栗木村、鹤庆松桂多个村庄奉为本主。明末清初大西农民军的“安西王”被大理车邑村奉为本主,封号“通天护法如意宝珠赤子三爷”,同时也是大理古城附近有名的“雨神”。大理市内现今流传的大本曲《兰季子会大哥》,移植自汉族的民间故事,曲本说唱的内容是:兰氏有三兄弟,大哥兰中林、二哥兰中秀随明军远征云南,与他们同父异母的三弟兰季子在家。继母乔氏(兰季子亲母)为霸占家产,设计陷害兰中林之妻王氏,欲将王氏烧死于磨坊中。兰季子得知其母阴谋,偷偷救出大嫂王氏,藏于西庄。后兰季子被过路军队抓走当役工。其母来找兰季子不得,以兰季子的一件带血衬衫为证,诬告王氏杀了兰季子,王氏被打入死牢。兰季子历尽艰辛,一路卖唱乞讨,来到云南寻找两位哥哥,三兄弟在大理相逢。三兄弟带着兵将回家解救了王氏,并令继母沿街乞讨。曲本深入描述了当时因战争千里寻亲的悲欢离合,也印证了明代中原汉族与白族等民族之间的交往史实。

笔者在田野调查中,还发现在远离洱海区域的元江哈尼族彝族傣族自治县的因远镇(滇中白族的主要聚居区)本主庙中,仍有傣族土司那荣和斩蛟除害的傣族英雄刀岱被奉为本主神。今大理市凤仪镇的云浪、铜壁、高仓、长发、永乐、许长、麻地、青乐等八村所奉的“苏髻龙王”,民间传说为忽必烈本主。在大理下关大关邑村,“白王”与傣族亲家同被奉为本主,受到村民的虔诚祭奉。大理市喜洲镇南面的“中央洞”里则供奉着两个民族的英雄人物:身形高大、头戴蒙古式凉帽、身穿蒙古袍、面色赤红、长须飘拂、手举战刀的是元世祖忽必烈,在忽必烈神像的前面则是白族本主段宗榜的塑像。大理剑川县金华镇柳龙冲供奉着元世祖开疆阵亡的18位首领——“十八坛本主”,寺庙对联为“忽必烈行军十堂神灵剑海,柳龙冲设治万年香火盛华山”。此外还有元军攻占大理国后,大理国王段智兴率领2万白族将士援助元军远征交趾,于1258年会师长沙。南宋灭亡之后,他们中的一部分人落居于洞庭湖两岸。现在的湖南省桑植县仍然完整保留了本主崇拜的习俗,由此也可以断定,本主崇拜在大理国时期已经形成了稳定的形态。

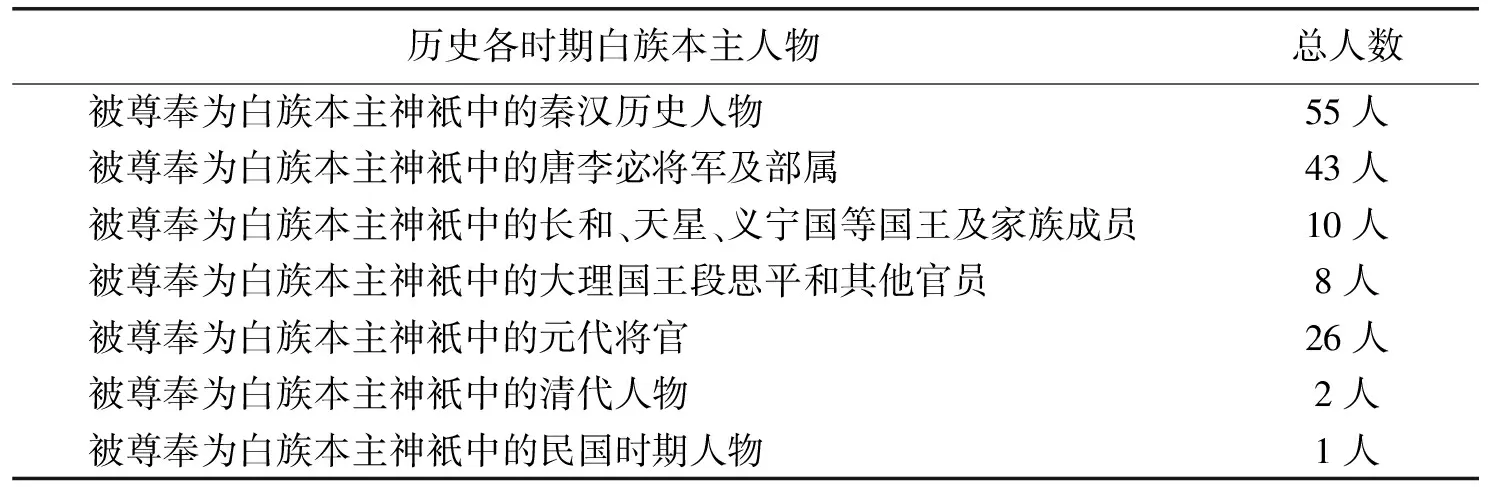

表1 本主故事中记载的大理白族自治州境内各个历史时期白族本主人物(25)参见:《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》修订编辑委员会、云南省编辑组主编,民族出版社2009年6月出版的国家民委《民族问题五种丛书》系列——《白族社会历史调查》《云南少数民族社会历史调查资料汇编》《云南民族民俗和宗教调查》等书,该系列丛书以田野调查报告的形式对白族本主崇拜和本主信仰的各个层面进行专题性的研究。其他参考资料:大理市文化局:《白族本主神话》,北京:中国民间文艺出版社,1988年;董建中:《白族本主崇拜:银苍玉洱间的神奇信仰》,成都:四川文艺出版社,2007年;谷中山:《湖南白族风情》,长沙:岳麓书社,2006年;杨政业:《白族本主文化》,昆明:云南人民出版社,1994年;杨恒灿:《白族本主》,昆明:云南科技出版社,2010年。

以上数据统计仅仅是一个大概,但从中我们可以清晰地发现一个客观事实:有不少的他民族人物成为白族本主,他民族本主崇拜呈现出四个特征。一是上至汉唐,下至民国时期,与大理有关联的一些历史人物成为信仰中的本主。这些神祇以塑像形式被供奉,本主神话故事在民间广为流传。二是这些被供奉的本主,有白族先民,也有汉、彝、蒙古、藏、傣、纳西等民族的先民,这不仅反映文化的相互借用和民族之间的交往交流交融,也进一步证明有些村寨出现过民族之间的融合。三是各民族人物被尊为本主,经历了祖先崇拜向神灵崇拜,再向村寨保护神崇拜的演变。四是本主崇拜的宗教民俗化特征的呈现,使民间信仰成为一种文化象征和历史记忆。他民族本主人物作为文化符号形态的背后,折射出大理地区历史上的民族关系互动,呈现出和谐的民族关系特征。民族交往交流交融也正是中国民族自我完善发展的强大推动力。

三、本主崇拜中所蕴含的中华民族共同体意识

在中国斑斓多彩的历史画卷中,56个民族历经数千年汇聚、融合与交流,同源异流、异源同流而又源流交错的各民族之间,大多具有地缘相近、人缘相亲、文化相容、经济互通的特点,各民族在经济上的互补、生活上的互助、文化上的互动,形成了彼此相依、互惠共生的地域民族文化和国家文化共同体。在2014年9月28日召开的中央民族工作会议上,习近平总书记指出:“中华文化要向各族人民反复讲,各民族都对中华文化的形成和发展作出了贡献,各民族要相互欣赏、相互学习。把汉文化等同于中华文化、忽略少数民族文化、把本民族文化自外于中华文化、对中华文化缺乏认同,都是不对的,都要坚决克服。”2021年8月27日召开的中央民族工作会议上,习近平总书记指出:“中华文化和各民族文化的关系,各民族优秀传统文化都是中华文化的组成部分,中华文化是主干,各民族文化是枝叶,根深干壮才能枝繁叶茂。”(26)习近平:《以铸牢中华民族共同体意识为主线推动新时代党的民族工作高质量发展》,2021年8月29日,http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2021-08/29/nw.D110000renmrb_20210829_1-01.htm,2021年10月15日。中华文化包括了中华民族大家庭中的所有民族文化,各民族自强不息、共同发展,共同筑造了中华民族优秀文化。(27)杨建新:《再论各民族共创中华民族》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2020年第4期。中华民族共同体是在各民族互动关系中形成和发展的,各民族你中有我,我中有你,互相吸纳,共同发展。

本主信仰作为大理地区的传统文化,向周边各民族辐射并汲取其他民族文化,逐渐成为地区各民族和谐相处、文化相融的纽带。在各民族交往交流交融的各个时期,不同民族的历史人物不断进入本主崇拜中,他们都被赋予“护国佑民”“精忠报国”“福我家邦”等爱国爱乡的文化内涵,享受地方百姓祭祀香火。把他民族人物作为崇拜对象,表现出白族人民开放包容的良好心态,生动体现了其求同存异、团结和谐的民族共生共存之道,也生动体现了中华民族共同体各兄弟民族不可分割。大理境内各民族都有自己典型的民族特色文化,但不容否认的是,在洱海区域,白族文化和本主文化是一种占主导的、能够代表区域文化特征的文化。本主文化对周围民族产生影响,并向周围的民族辐射,使各民族之间的文化自然地交融,由此形成大理地区多元文化交汇、“多重文化时空叠合”的复合文化特征,以及各民族之间交往交流交融的团结共生的关系。白族本主崇拜在漫长的历史进程中逐渐获得地方各民族的认同,这种认同意识又能促进对中国文化与中华民族的认同,从而铸牢中华民族共同体意识。

民族文化是调节民族关系的纽带。少数民族民间信仰作为各民族文化中负载价值观念的部分,往往起到激励性作用,成为民族文化发展的内在动力。复合本主文化具有极大的包容性与开放性。他民族本主崇拜使大理地区各民族呈现出多元融汇、和谐一体的文化特征。通过跨区域、跨民族文化交流,各民族群众共同建构了一种文化认同,形成了人际互动、包容开放的理想型文化场域。本主民间信仰将他民族人物崇拜的隐性文化信仰符号形态传递给各民族群众,通过塑造共同历史记忆形成他民族人物信仰,将其整合为地方文化对中华民族共同体文化的认同范式,让地方各民族民众在接受历史记忆的同时,主动敞开胸怀拥抱所有“他者”,最终实现“你中有我,我中有你”的各民族相互离不开的多元融汇局面,这为铸牢中华民族共同体意识提供了重要的地方经验。

中华民族源远流长,在悠久的历史长河中,生活在不同地域环境下的各民族,创造了多样的生活和生计方式,也创造了灿烂多样的民族文化。各民族交往交流交融是民族关系发展的主流趋势,也是社会发展的基本规律。各民族之间的交流交往交融需要处理好“民族间共同性”和“民族间差异性”的关系,要理解好“尊重差异、包容多样”的原则。

从地域文化视角来看,云南大理是多元文化汇聚之地。各民族在这一方土地上交往交流交融,形成了共同的集体记忆与文化认同,这是中华民族多元一体格局的生动体现。在新的历史时期,让各民族民众在交往交流交融过程中积极主动地形成牢固的中华民族认同感,更有利于加快实现中华民族的伟大复兴。继续把尊重保护和弘扬各民族优秀文化,与传承建设各民族共享的中华文化有机结合起来,将推动各民族文化交融、创新,推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。

四、本主崇拜蕴含的中华民族共同体意识社会功能阐释

(一)复合多元的本主崇拜丰富了中华文化

大理地处中国西南边陲,古为“蜀身毒道”和“茶马古道”的重要枢纽,多元民族文化在大理地区叠置交融、相互碰撞,形成纵向传承和横向交流关系。(28)大理白族自治州白族文化研究所:《大理丛书·本主篇》,昆明:云南民族出版社,2004年,第1页。从民族自身发展来看,白族是历史上多个部族在民族迁徙汇聚融合的历史过程中逐渐形成的。在大理历史文化积淀中,具有多元文化属性的本主崇拜和由此产生的复合本主文化,一直根植于白族人民的生活之中,对白族传统社会和地区民族共同体意识的形成有着深刻而巨大的影响。

习近平总书记指出:“中华文明是在中国大地上产生的文明,也是同其他文明不断交流互鉴而形成的文明。中华文化是各民族文化的集大成。中华文化之所以如此精彩纷呈、博大精深,就在于它兼收并蓄的包容特性。”(29)习近平:《在全国民族团结进步表彰大会上的讲话》,《人民日报》2019年9月28日,第2版。“多元一体是中华文明起源的基本特征,一体是主线和方向,多元是要素和动力。”“认同中华文化和认同本民族文化并育而不悖”(30)习近平:《在中央民族工作会议上的讲话》,中共中央文献研究室编:《习近平关于社会主义政治建设论述摘编》,北京:中央文献出版社,2017年,第150页。。在大理各民族交往交流交融的过程中,纷繁各异的各民族文化逐渐汇聚白族本主文化中,使本主崇拜成为具有本民族特点又深受其他文化影响的复合文化。在各民族的交往交流交融中,各具特色的各民族文化逐渐汇聚大理地域文化中,形成大理丰富多彩的地域文化。本主崇拜在长期历史发展中,形成了具有社会约束力的道德思想,渗透到白族人民的道德标准、价值观念和行为规范中,促进了大理地域文化与中华民族文化的协调发展。

(二)本主崇拜对中华民族共同体建设具有推动作用

本主崇拜以地缘、族缘和亲缘关系为纽带,以各民族之间的交往交流交融为重心,倾向于各民族之间在宗教信仰、历史记忆、地域认同、社会文化等方面表现出交互性和共通性。本主崇拜的对象不仅有自然、图腾中的神灵,也有佛教、道教中的神祇,更多的是历史上的帝王将相、英雄人物等,丰富多样的崇拜对象不仅有利于满足白族群体的宗教信仰,更重要的是它体现了白族人的社会观念和价值观念,有效地维系和增强了民族间的认同感和内聚力。

在各个白族村落中,本主的“职能”是护佑本境风调雨顺、六畜兴旺、五谷丰登等,以精神文化之力使人们的社会生产有一种协调力,使得人们有序、协调、平等地享有对土地、水源的支配权,从而减少了矛盾和斗争,促进了社会生产力的发展。(31)杨政业:《试论本主信仰对白族意识的凝聚作用》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》1990年第3期。白族本主具有村社祖先的含义,与其他民族的祖先崇拜一样被赋予了重要的本民族认同功能。更为重要的是本主信仰作为不同地区白族文化的一个共同因素,它是“白族民族意识的粘合剂”“它强化着民族意识,起到巩固和维系民族群众存续的作用”“本主崇拜恰如一种无形的道德标准,无时无刻、无处不在地制约着白族人民的精神生活、物质生活。”(32)陈继扬、张洁:《云南大理本主崇拜中的道德与行为规范教育》,《当代教育与文化》2009年第4期。从这个角度而言,本主崇拜对中华民族共同体建设具有推动作用。

(三)他民族本主人物崇拜成为各民族交往交流交融的纽带

他民族的历史人物成为大理白族本主,这对白族与其他民族的交往交流交融,对中华民族共同体的形成具有重要的历史价值,这也是白族本主崇拜能够成为地方特色文化代表最重要的原因。本主信仰祭祀活动不仅加深了各民族的交往互动和深度交融,也使大理各民族具有自身鲜明的特点。在这一过程中,本主文化开放、包容、和谐的特征,也推动中华民族共同体的认同和各民族之间的民族团结。譬如大理市郊区的大展屯、上下两村等汉白两族生活在一地就是民族交往交流交融的历史痕迹。上下两村祀奉“天宝战争”中战死的唐朝军事将领李宓及部属,这是白族本主文化中具有特殊历史意义的事件。邵献书先生曾论:“唐将李宓也成为‘本主神’之一,此应为被俘和流落在当地汉族士卒后裔怀念尊享其主帅的反映,亦可证汉族后裔逐渐融合并加入白族行列”(33)邵献书:《南诏和大理国》,长春:吉林教育出版社,1990年,第157页。。至今在大理仍有部分李姓村民认为自己是李宓的后裔,并在供奉他的本主庙内留下“忠孝虽两全惟将军一人继美,烽火虽万里在斜阳百世流芳”的对联。本主崇拜中的他民族人物崇拜,体现出中华民族的向心力和凝聚力,也反映了在不同时期各民族对国家统一做出的贡献,各民族自强不息、共同发展,共同创造了中华民族的优秀传统文化。

(四)本主崇拜蕴含着“和而不同”的文化内涵

历史上,大理地区因战争、人口迁移、文化交流、民族交往等各种原因,逐渐成为各民族和谐相处、文化相融的共有精神家园。“多元异质、兼收并蓄、和而不同”的大理地区的复合文化和本主崇拜,在长期的国家文化与民族文化的互动中经历多次的凝结、层累、整合,最终融会在中华文化结构之中,成为大理地方文化和白族文化的指称。

本主崇拜对推进白族社会发展,推动各民族的和平共处、共存共荣,维系地域民族共同文化有积极的促进作用,一定程度上成为国家统一的精神力量,促进了各民族“合同为一家”、和而不同的认同意识,并不断推进各民族相互认同观念的发展。本主崇拜极其注重对国家和中华民族的认同,蕴含着“护持社稷”的重要思想。尤其是对他民族人物的崇拜,表明白族在与其他民族的交流交往的互动过程中吸收借鉴外来优秀文化以丰富和更新地方文化的传统,这一传统使白族文化始终具有开放性与包容性。明代白族著名学者李元阳提出:“天下一统,华夷无间”。2001年,费孝通先生提出在新的国家建设中必须注意民族与民族之间、文化与文化之间的那种“和而不同”的关系,“和而不同”是世界上成功的文明体系的主要特征,中华民族的伟大性格“就在于能容纳多元,融成一体”,“容纳多元”是民族间和国家间和平共处、共存共荣的前提与基础(34)费孝通:《文化自觉 和而不同——在“二十一世纪人类的生存与发展国际人类学学术研讨会”上的演讲》,《民俗研究》2000第3期。。

五、结语

2019年习近平总书记在《在全国民族团结进步表彰大会上的讲话》中指出:“我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的。邦畿千里,维民所止。各族先民胼手胝足、披荆斩棘,共同开发了祖国的锦绣河山。自古以来,中原和边疆人民就是你来我往、频繁互动。特别是自秦代以来,既有汉民屯边,又有边民内迁,历经几次民族大融合,各民族你中有我、我中有你,共同开拓着脚下的土地。一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。各民族之所以团结融合,多元之所以聚为一体,源自各民族文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存、情感上的相互亲近,源自中华民族追求团结统一的内生动力。正因为如此,中华文明才具有无与伦比的包容性和吸纳力,才可久可大、根深叶茂。”在中国五千多年的历史进程中,中华民族作为一个自在的民族实体逐渐形成,生活在中华大地上的各民族在不断交往交流中相互借鉴、相互学习、相互吸收,实现了由松散到紧密、由交往交流到相互融合的认同整合,各民族之间频繁交流交往交融,形成了中国历史上不可分割的民族关系。中华民族共同体意识是中国各民族在不断交往交流交融的历史进程中,在历史、心理、社会、制度、政治、文化等层面取得一致性或共识性的集体身份认同。中华民族共同体是在各民族互动的关系中形成和发展的,你中有我,我中有你,互相吸纳,共同发展。

铸牢中华民族共同体意识,需要不断挖掘各民族之间的共同文化、认同意识和交流交往,强调各民族内在联系、共同体特征,强化中华民族共同体认同。党的十九届四中全会指出:“发展社会主义先进文化、广泛凝聚人民精神力量,是国家治理体系和治理能力现代化的深厚支撑。”只有激发全民族文化传承与创造活力,才能更好地促进中华民族文化的发展。当下铸牢中华民族共同体意识的实践目标,是通过对各民族交往交流中“合”与“和”的强调来实现的,以此维护和巩固各民族之间平等、团结、互助、和谐的关系。

各民族之间的交往交流交融需要处理好多样与统一的关系,要充分理解“和而不同”的意义。以“和而不同”的文化并存策略审视中华民族共同体内的地方文化,从白族本主文化和信仰中深入挖掘民族共有、文化互联、命运相同的中华民族共同体意识,提炼铸造出民族团结的思想共识,将有力地促进新时代团结、互助、和谐的民族关系发展。在中华民族共同体已经形成、各民族稳定发展的现代化进程中,白族本主文化对维护民族团结、铸牢中华民族共同体意识起到了积极作用。挖掘白族本主文化及本主信仰中的先进文化对巩固提升民族团结成果、加强中华民族共同体意识的独特作用,可以为当前开展民族团结进步示范创建提供参考,也能为铸牢中华民族共同体意识提供地方智慧。

(本文的调研和写作得到了张锡禄、杨恒灿、杨斌、何叔涛、李东红、寸云激、张云霞、李学龙、潘文良等专家学者的悉心指导,特此致谢,当然文责自负。)