基于协同进化的农村一二三产业融合发展探讨

2022-03-15龚鹏博张立志李传昊

龚鹏博 张立志 李传昊

摘 要 乡村振兴的重点是产业兴旺,产业兴旺以一二三产业融合发展为路径。融合发展的实质是产业间、产业与消费市场、支持环境的协同进化、共生共融,最终形成产业业态丰富、竞争充分、合作共赢、创新发展的农村产业生态系统。这和自然生态系统协同进化的过程有很多类似之处。为了寻求农村产业融合发展的有效路径模式,基于协同进化的角度,通过自然生态系统和产业生态系统的类比分析,对农村一二三产业系统协同发展进行了综述和探讨。

关键词 协同进化;农村一二三产业;融合发展;共生;互利互惠

中圖分类号:F302 文献标志码:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2022.03.003

产业兴旺是乡村振兴的重点。要做到产业兴旺,就必须统筹推进产业融合,形成产业集群。产业集群是一个产业群落,与其支撑环境又构成产业生态系统。具有生命力的生态系统往往具有明显的群落特征,如“物种”丰富、竞争充分、共生进化、新奇涌现等;而兴旺发达的产业生态系统,也都具有产业业态丰富、竞争充分、合作共赢、创新发展等特征。生态系统的本质是协同进化,是内部种群(产业)之间,种群(产业)与环境之间的融合共生。可以从协同进化的角度,分析农村产业生态系统如何进行深度融合、协同共生,以探求农村一二三产业融合发展的路径模式。

1 产业协同进化理论

生物界的协同进化,指的是生物种群之间、种群与环境之间建立起来的依存关系,是种群A对种群B或环境的反应、适应和进化,而种群B也会对种群A或环境做出反应、适应和进化,继而与相关种群C、种群D等也建立反应、适应和进化的依存关系,从而形成各种群之间、种群与环境之间相互促进又相互制约的协同进化关系。对于产业生态系统而言,各产业之间、产业与环境之间的融合也是建立依存关系,是一种产业对另一种产业的反应、适应和进化,进而后一种产业作出相应的反应、适应和进化,在相互制约中达到相互促进、协作共赢。要形成整个产业体系的繁荣兴旺,就要加快产业之间、产业与环境的协同进化、深度融合。

1.1 产业与产业之间的协同进化

对于种群与种群之间的协同进化有很多研究,包括互惠互利、竞争、寄生、捕食等方面的协同进化,研究最多的是生物种群之间互惠互利、协同共生的进化关系。同样,对于产业之间的协同进化,大部分研究也集中在产业之间如何融合共生、互惠互利方面。研究表明,产业生态系统也具备生物群落的特点,多个彼此相关联的企业、产业互相进行合作,会通过互惠互利的模式促进群落内的总体资源得到优化利用[1]。产业及内部企业本就是资源和要素作用于生产力的载体,通过产业间的相互反应、适应、协作、配合与促进,使得不同资源和要素之间形成互动互促、循环利用的模式,再进一步形成产业之间同步协作、和谐发展的良性循环。

1.2 产业与环境的协同进化

环境是生物生存的基础。不同的环境条件下,会有不同的生物种群、群落,形成不同的生态系统,这是生物对环境的反应、适应和进化。相反,对环境不能做出反应、适应和进化的生物,就会被淘汰,完全遵循“自然选择、优胜劣汰”的法则。同样,对于产业生态系统亦是如此,环境资源条件是产业的基础,要因地制宜,发展适宜的产业体系,才可能适应、进化,如若不然只会被淘汰。而生物种群对环境也具有一定的影响作用,使环境发生一定程度的变化、演化。可以说,生物群落与环境之间也是协同进化的关系。同样,产业及产业集群对产业环境也具有一定作用力使其发生一定程度的变化,它们之间也是协同进化的关系。

所以,要研究产业的融合共生、协同进化,就不能离开对环境的分析,尤其是对产业发展有着紧密关系的支撑环境,更应该去考虑如何建立产业和支撑环境的协同进化关系,为产业之间的融合提供支持。一般认为,与产业协同共生的支撑环境包括基础设施、政策、市场体系、社会服务体系等。专业的基础设施、开放的政策、完善的社会保障、健全的金融体系等正向环境是产业协同共生较为理想的环境状态,可以对产业协同共生体产生正面作用[2]。

总之,产业协同进化一方面体现在产业之间的协同进化,另一方面体现在产业与环境之间的协同进化。一般情况下,产业协同进化指的是在与科技、经济、社会、资源等环境因素的协同下,产业及内部企业之间分工协作形成一种结构有序的过程,进而相互融合、共同发展,实现“1+1>2”的协同效应。因此,从产业协同进化的角度,探索农村一二三产业融合发展极为必要。

2 基于协同进化的农村产业融合发展研究现状

目前,对于从产业协同进化角度探讨产业融合发展的研究有不少。有学者提出产业融合的过程就是协同(进化)共生的过程,并强调协同进化始终遵循优势互补、资源共享、互利共赢的原则,而产业融合本身是一个复杂的动态系统,是从分工对立到融合共生的协同进化,是基于多业态交互、多主体协同、多要素协调、多机制联动、多模式推动而形成的一种共生共荣关系[3]。在京津冀产业协同发展研究方面,一部分学者提出要从科学的产业协同机制、协同化的产业结构系统、合理的产业空间布局三个方面着手探索实施,进行产业深度融合发展,并认为产业的协同进化要从“区位+布局+结构+集群”四方面进行产业协同规划,建立起产业分工与协作机制,发挥区位优势,优化产业布局,调整产业结构,培育产业集群,进行实现由无序到有序、从初级到高级的动态演变,形成协同共生、合作共赢、融合发展的产业分工与协作机制[4-5]。产业协同进化、融合发展的过程,更是一个博弈-协同-突变-再博弈-再协同-再突变的非线性螺旋式上升过程,具体又可分为协助、协作、协调、协合、协同、协振、一体化和同城化八大阶段,具体而言,协同发展是推动规划、交通、产业、城乡、市场、科技、金融、信息、生态和环境多方面的协同,从而建设协同进化、融合发展的产业共同体[6]。

一般而言,农村一二三产业之间协同进化、融合发展,主要从产业渗透、产业交叉、产业重组三方面进行融合。可以说,农村一二三产业融合共生是通过渗透、交叉、重组实现在技术、产品和市场等方面一体化的动态过程。有学者认为以技术创新、管理创新和商业模式创新为主的多维创新,是驱动农村产业融合共生的重要力量[7]。又有学者认为利益联结机制是融合共生过程中的核心问题,应该从要素融合、产品融合、服务融合三方面进行利益联结机制的建立,通过利益联结机制建立构建起农村一二三产业融合发展体系[8]。目前,农村产业融合发展示范园是农村产业融合发展的抓手,其主要有3种融合模式:一是依靠城市带动农村产业融合发展模式,二是产业链延伸模式,三是功能拓展模式[9]。

总之,随着互联网、大数据等数字经济的推进,产业、企业之间的联系更加紧密和广泛,不仅加快了城乡之间、产业之间的融合共生,而且在一定程度上重塑了产业结构、共生模式。因此,面临着新阶段的乡村振兴,更需要探索农村一二三产业协同进化、深度融合发展路径模式,以有效推进产业兴旺、乡村振兴。

3 基于协同进化的农村一二三产业发展方向探索

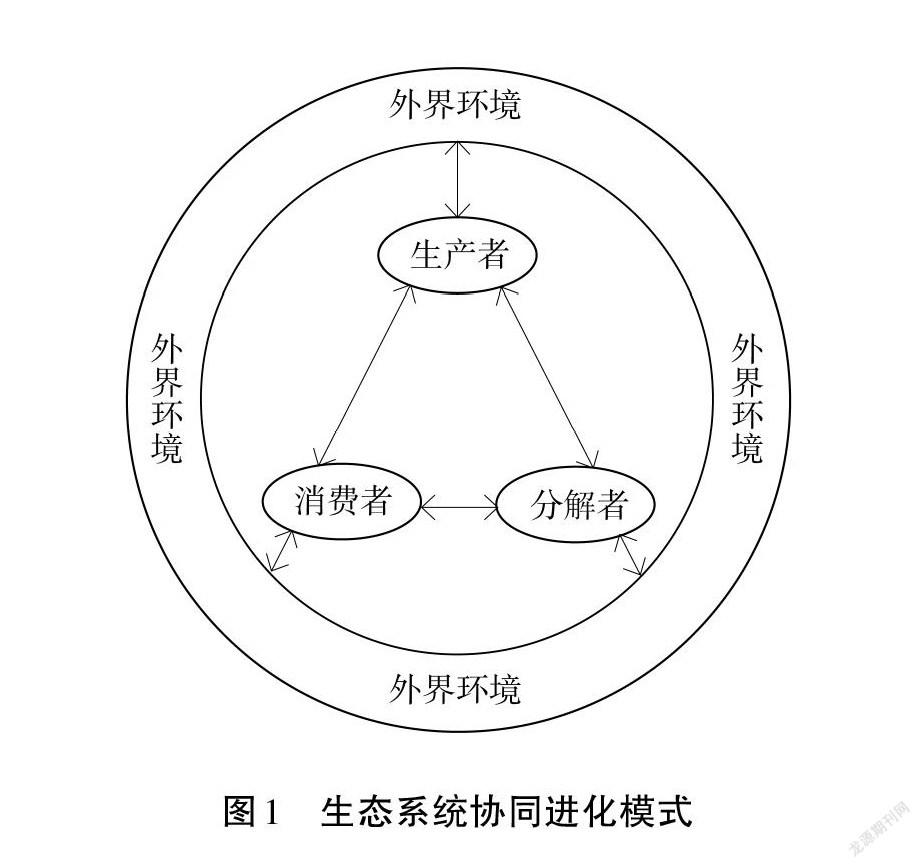

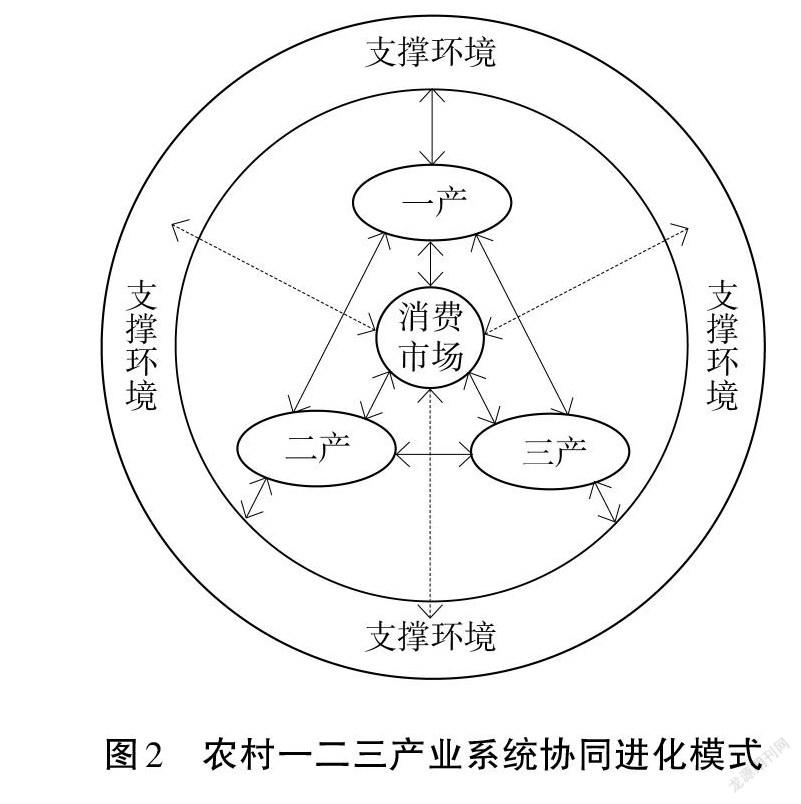

自然生态系统由生产者、消费者、分解者及外界非生物环境四大部分组成。其在协同进化过程中,具体包括竞争物种间的协同进化、捕食者与被捕食者的协同进化、寄生物与寄主的协同进化、互惠互利的协同进化等(见图1)。同样,深度融合的农村产业生态系统也可以分为一产、二产、三产和支撑环境四大组成部分,其协同进化的过程,也是建立紧密联系、融合协同的过程,包括一二三产业之间的协同融合、产业与消费市场及支撑环境的协同融合(见图2)。一二三产业协同融合的过程,正是建立互惠互利、共生共融的协同进化关系的过程。相对于自然生态系统协同进化过程中,有捕食、寄生、偏利共生、互利共生等多种协同进化模式,产业生态系统以互利共生的协同进化模式为主。

互利共生的协同进化模式,在自然界也是普遍存在的,比如有花植物与传粉昆虫、动物与体内有益微生物等,都属于互惠互利的协同共生模式,双方紧密联系、相互依赖、互惠互利。互利共生的协同进化模式也是农村一二三产业协同发展的主要模式,各产业之间相互有利,才能合作共赢,持续协同发展。若产业之间没有互惠互利,就难以维持共生关系,无法继续协同发展。所以,建立良好的产业间互生互利机制,对于协同进化、融合发展至关重要。

另外,自然生态系统中的生产者、消费者、分解者之间存在一定的数量关系,这种数量关系构成了动态平衡的生态金字塔。也就是说,在一定的生态环境里,生产者、消费者、分解者之间的数量关系是动态平衡的,一定数量的生产者,能够支撑起相应数量的消费者,而两者共同支撑着相应数量的分解者。这种数量关系可以采用生物量单位、能量单位和个体数量单位来表达,不同群落的生态系统会表现不同的生物量金字塔、数量金字塔和能量金字塔形状,也就是说具体的数量关系有差别。同样,在农村产业生态系统中一产、二产、三产及消费者市场之间,也存在一定的数量关系,这个数量关系也会因产业群落的不同而表现出不同的金字塔形状。总之,在布局农村一二三产业结构时,需要考虑相对平衡合理的数量结构,这样才能更好地推进一二三产业协同发展。比如,依赖当地一产的二产、三产布局,既要考虑一产的规模数量能支撑多大体量的二产、三产,也要考虑消费者市场容量,只有保持农村一二三产业之间规模数量协调匹配,才能更好地推进一二三产业协同发展。

此外,一二三产业以消费市场为核心,有相应的市场潜力,其产业才有可能发展起来。可以说,适当的市场机制、充分的市场需求能够促进产业发展或产业间融合发展,同时,产业的发展也促使其消费市场体系的进一步完善。因此,产业与其消费市场、外部支撑环境也是在不断相互适应调整、不断协同进化。

4 探讨

农村产业发展要以一二三产业融合发展为路径,建立起三产協同进化、融合发展的模式。有学者用共生理论探讨了一二三产业协同进化的模式,认为农村产业协同共生系统由共生单元、共生界面、共生模式、共生环境四方面构成,其中共生单元主要由农村一二三产业构成,共生单元之间的匹配性越强、关联度越高,共生关系越稳定;共生界面指的是共生单元之间物质、信息和能量传导的媒介、通道或载体,主要由市场调节、政府干预、新型农业经营组织协调等生产要素配置机制构成,其对农村产业融合效率和稳定性产生显著影响;共生模式是指农村一二三产业间相互结合的形式,产业间可分为捕食、寄生、偏利和互惠互利共生模式,其中,连续互惠互利共生模式是最有效也是最稳定的系统,是农村产业融合发展的实现最佳效率的模式;共生环境主要包括农村产业融合发展所需要的公共基础设施、自然生态环境等硬环境,以及行政制度、政府政策、社会意识等软环境[3]。

在具体的产业方面,不少学者也提出了协同发展的路径模式。王维佳提出通过构建传统农耕文化与乡村旅游产业协同发展,提升乡村旅游品质,搭建“农耕文化”为核心的协同发展平台,实施“农业+生态+文化”的协同发展模式[10]。高升提出以农业产业化结构改革来推进农村产业融合:1)聚焦区域主导产业和优势产业,延伸产业链,提升价值链;2)积极发展农产品电子商务,促进农业产业化与信息化深度融合;3)大力拓展农业功能,促进农业与文化产业、旅游产业等融合[11]。

另外,考虑一二三产业协同发展,不仅要考虑产业本身,更要关注协同共生环境。要明确当地农村农业资源环境特点,因地制宜地调整农业产业结构,发展特色化、规模化、标准化农业产业,在此基础上引导发展匹配性强、关联度高、利益联结紧密、利益分配合理的二、三产业,同时健全一二三产业集群融合发展的政策体系,完善公共服务,强化智力支撑,提升人力资本水平等。

综上所述,农村一二三产业融合发展本质上就是产业间、产业与消费市场、支持环境协同进化的过程,最终形成协同共生、融合发展的农村产业生态系统。基于自然生态系统协同进化的分析,对农村产业生态系统协同进化模式进行相应的探讨,这对于寻求农村产业融合发展的有效路径,具有一定的指导和借鉴意义。

参考文献:

[1] 鲍丽洁.产业共生的特征和模式分析[J].当代经济,2011(16):146-147.

[2] 邬学进.基于共生的产业经济分析范式研究[J].产业科技创新,2019,1(31):76-78.

[3] 胡海,庄天慧.共生理论视域下农村产业融合发展:共生机制、现实困境与推进策略[J].农业经济问题,2020(8):68-76.

[4] 魏丽华.培育京津冀新型战略性城市群的机制探析——基于产业协同视角[J].中国流通经济,2015(12):18-23.

[5] 初钊鹏,王铮,卞晨.京津冀产业协同发展的理论认识与实践选择[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2018(6):178-184.

[6] 方创琳.京津冀城市群协同发展的理论基础与规律性分析[J].地理科学进展,2017,1(36):15-24.

[7] 王石林生,陈爽,李丽群.多维创新驱动农村产业融合机理研究[J].农业经济,2021(5):25-28.

[8] 孙英辉.农村产业融合发展示范园建设的政策支持与发展进路[J].农业经济,2021(2):19-21.

[9] 陈慈,龚晶,周中仁.农村产业融合中利益联结机制的差别化构建研究[J].农业经济,2021(3):87-89.

[10] 王维佳.产业融合理念下传统农耕文化与乡村旅游协同发展研究[J].农业经济,2020(12):50-51.

[11] 高升.产业融合视角下的农业产业结构优化研究[J].农业经济,2020(5):20-21.

(责任编辑:丁志祥)

3452500338265