黄河冲积扇平原浅层地下水中氮循环对砷迁移富集的影响

2022-03-11李谨丞曹文庚潘登王帅李泽岩任宇

李谨丞, 曹文庚, 潘登, 王帅, 李泽岩, 任宇

(1.中国地质科学院水文地质环境地质研究所, 河北 石家庄 050061;2.中国地质大学(北京), 北京 100083;3.河北沧州平原区地下水与地面沉降国家野外科学观测研究站, 河北 石家庄 050061;4.河南省自然资源监测院, 河南 郑州 450016)

1 研究区概况

工作区属黄河下游冲积平原,位于河南省北部,豫北平原的主体是黄河冲洪积平原,为华北平原的一部分(图1),西与太行山区相邻,南以黄河为界,北、东分别与河北平原、鲁西平原相连,地形总趋势西高东低,微向东北倾斜。地势由西南向东北缓倾斜,地面平均坡降2.5‰~1.4‰。该区是历史上黄河决口、改道最频繁的地区,所以地表仍有河道变迁的遗迹,高地、平地、洼地分布普遍,黄河故道上有沙丘、沙地分布[36]。

豫北平原属暖温带半湿润-半干旱大陆性季风气候,年平均气温14.2℃,多年平均降水量583.8mm,降水多集中于6~9月份,占全年降水量的70%以上,区内水面蒸发量1650~2000mm。黄河由武陟县北郭乡进入研究区,自西向东径流,在封丘县李庄乡折向东北,到台前县吴坝乡张庄出境进入山东省,区内长345km,流域面积8509.64km2。该地区地下水主要赋存于第四系多层交互的砂与粉土的孔隙含水层中。地下水系统主要接受大气降水直接入渗补给和间接入渗补给,接受南部黄河水侧向径流补给、西部太行山区地下水系统的侧向径流补给,以及河渠和坑塘的下渗补给、灌溉入渗补给等。总体径流方向与地势变化基本一致,由西部山前的补给源区向东部径流,黄河决口扇等地区受南部黄河补给源区影响,向东北方向径流。豫北平原自20世纪50年代至70年代末,地下水流场变化较小,其排泄以蒸发、泉及地表水等方式为主,80年代以来,由于需水量增大,而补给量相对减少,工农业大量开采利用地下水,使人工开采地下水成为主要排泄方式。

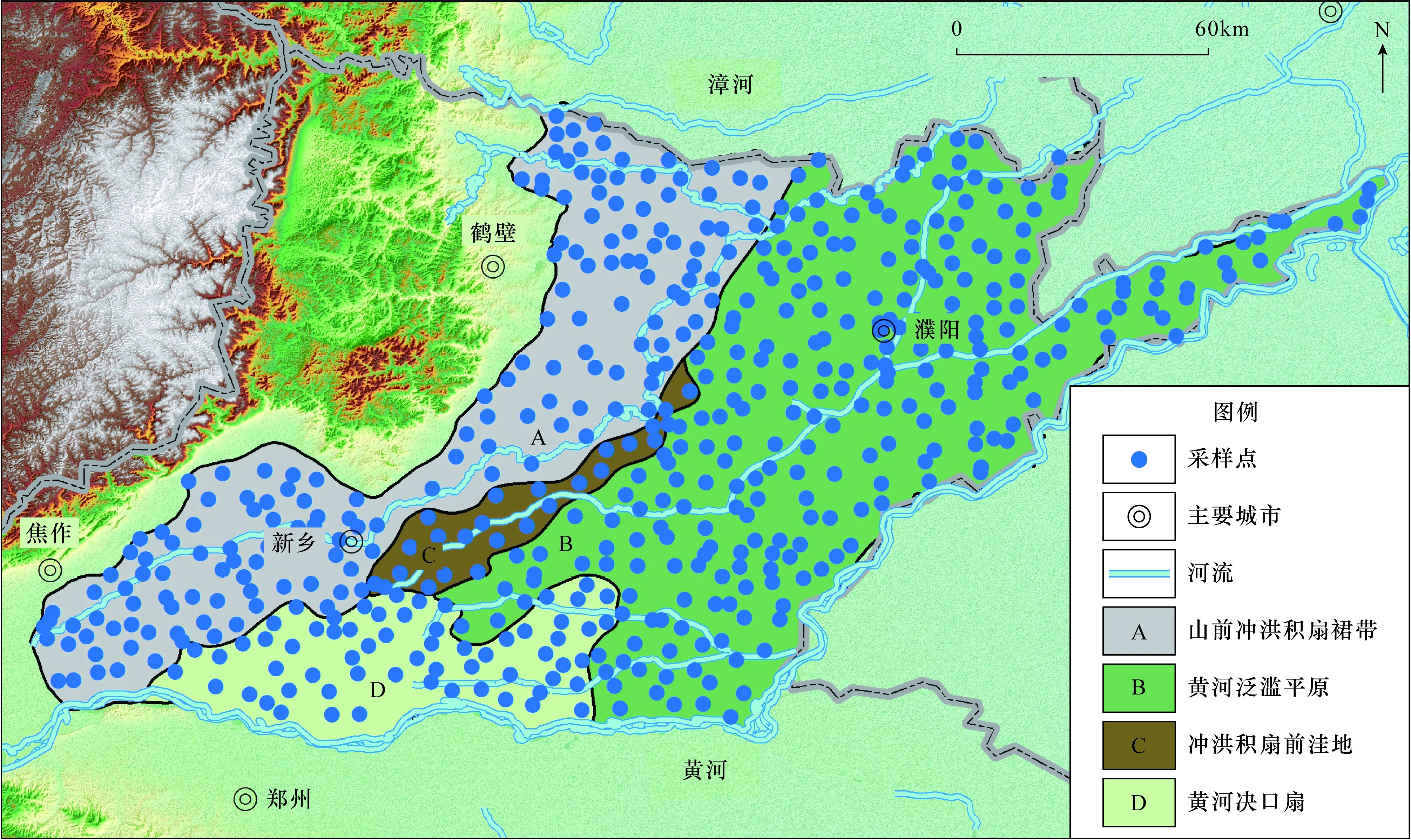

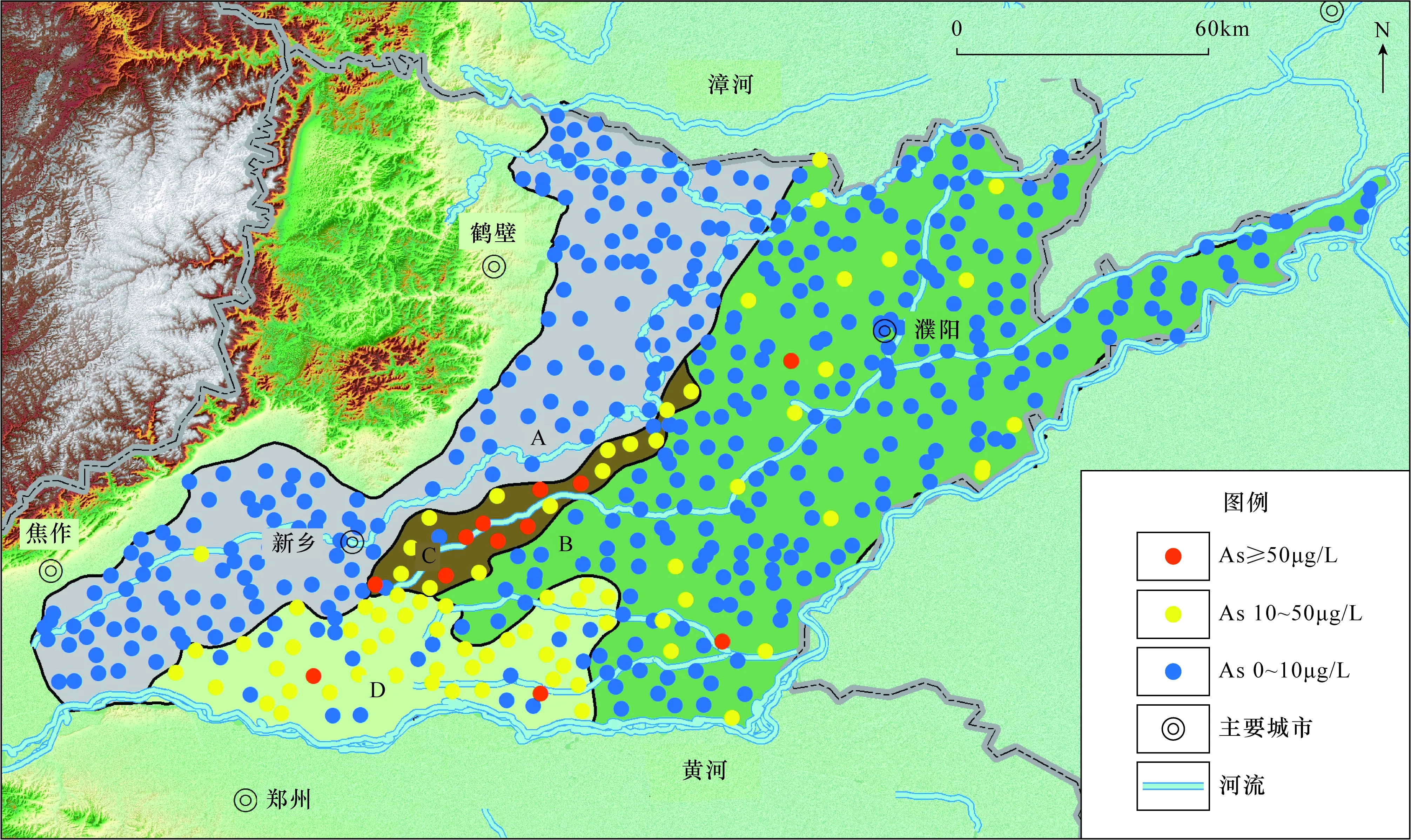

图1 研究区地下水采样点分布图Fig.1 Distribution diagram of groundwater sampling points in the study area

2 实验部分

2.1 样品采集及处理

2010年6~7月项目组在豫北平原开展了针对高砷地下水问题的水文地质、环境地质调查工作,采集浅层地下水样品513组,采样点位置如图1所示。采样点井深5~100m(山前冲洪积扇井深多在80~100m,平原中部一般都小于30m,样品采集深度以采样井深滤水管中间位置的深度为准),样品采集深度基本都控制在上更新统含水层。由于目前正在开展新一轮的豫北平原地下水调查取样工作,而豫北平原氮循环对高砷地下水影响的研究存在一定的空缺,因此本文对2010年一期数据进行分析,从而可以明确下一步取样调查的重点区域,更加针对性地对高砷地下水进行对比研究。

样品采集项目包括:全分析、微量元素、As价态分析和Fe价态分析。现场测试指标主要包括:水温、pH值、氧化还原电位(Eh)和溶解氧(DO)。采样前,调查采样井的水文地质成井结构,测量地下水位,抽水15~20min来进行洗井,同时用井水冲洗取样瓶3~4次;砷样品采集使用预先清洗的25mL高密度聚乙烯棕色采样瓶,采集水样时,需滴加1mL浓盐酸,将水样酸化至pH<2,贴好标签并于4℃冷藏保存,7日内送至实验室测试分析。

2.2 样品分析

样品测试工作由中国地质科学院水文地质环境地质研究所完成。测试环境温度23℃,湿度50%。分析地下水样时,加5%的重复样,所有重复样品的误差小于5%。

2.3 沉积环境分区

为更加直观地体现出黄河冲洪积扇平原不同沉积环境下氮循环对砷迁移富集的影响,收集工作区内550个水文地质钻孔统计资料,对黄河决口改道最频繁的 “全新世Q4—晚更新世Q3”地层进行整理与分析。依据第四纪地层结构岩性组合特征,特别是含水介质的性质及空间分布特征,结合《河南省平原第四纪地质研究报告》中研究区砂层厚度、岩层序列及韵律特征、地层含砂率、砂体空间分布形态以及古地理部位综合划分,将研究区分为4个区域(图1)。①太行山前冲洪积扇裙带为A区,含水层底板埋深一般在40~60m,最深可达80m。含水层岩性主要为砂卵砾石和砂层,夹粉土、粉质黏土,含砂比达60%以上,含水层厚度约20m,含水层富水性极强,由单一结构逐步过渡到多层结构;②B区黄河泛滥平原分布面积最广,含水层底板埋深变化较大在60~110m,含水介质主要由粉土和薄层细砂、粉细砂组成,局部地段有粉质黏土和淤泥质土层。含水层主要为细砂、粉细砂,其含水层厚度在20~40m,含砂比约40%;③C区太行山冲洪积扇前洼地分布在冲洪积扇的前缘,含水层底板埋深约60m,含水介质为粗细相间的细砂、粉细砂和粉土、粉质黏土,常含淤泥层。含水层厚度约20m,含砂比约20%,由于受细颗粒介质结构的控制,该区封闭性较好,地下水径流滞缓;④D区为黄河决口扇,含水层底板埋深一般在80~110m,含水介质岩性为细砂、粉细砂、中细砂呈多层结构,含水层厚度30~60m,含砂比在40%~70%。

3 结果与讨论

3.1 不同沉积环境下地下水水化学特征

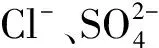

研究区地下水水化学主要成分统计结果见表1。

表1地下水主要化学组分统计特征

Table 1 Statistical characteristics of major chemical composition of groundwater

研究区(n=513)pHTDS(mg/L)Eh(mg/L)NO-3 (mg/L)NH+4(mg/L)Fe2+(mg/L)As(μg/L)最小值6.1271.3-281.0<0.01<0.016<0.04<0.1最大值8.47825.0337.0239.42.8214.8190.0平均值7.41012.2-9.03.80.181.47.4中值7.4797.0-23.00.10.030.72.2SD0.3782.0122.913.40.691.817.5CV0.040.8-13.73.63.81.32.4A区(n=164)pHTDS(mg/L)Eh(mg/L)NO-3 (mg/L)NH+4(mg/L)Fe2+(mg/L)As(μg/L)最小值6.9271.3-245.0<0.01<0.016<0.04<0.1最大值8.35561.0337.068.21.24.216.0平均值7.41006.083.49.30.040.41.3中值7.4800.596.05.20.020.10.5SD0.3699.2101.912.90.120.72.1CV0.040.71.21.42.61.71.7B区(n=262)pHTDS(mg/L)Eh(mg/L)NO-3(mg/L)NH+4(mg/L)Fe2+(mg/L)As(μg/L)最小值6.1326.0-281.0<0.01<0.016<0.04<0.1最大值8.47825.0308.0239.42.314.891.0平均值7.41100.4-44.51.40.131.64.6中值7.4844.5-53.50.10.050.92.6SD0.3918.2113.614.80.262.07.6CV0.050.8-2.610.32.11.21.7C区(n=24)pHTDS(mg/L)Eh(mg/L)NO-3(mg/L)NH+4(mg/L)Fe2+(mg/L)As(μg/L)最小值7.0431.0-229.00.03<0.016<0.04<0.1最大值8.01151.5127.04.72.829.3190.0平均值7.5752.9-105.70.61.273.649.7中值7.4738.0-124.00.30.502.821.0SD0.2221.878.91.02.812.755.2CV0.030.3-0.71.62.20.71.1D区(n=63)pHTDS(mg/L)Eh(mg/L)NO-3(mg/L)NH+4(mg/L)Fe2+(mg/L)As(μg/L)最小值6.9361.0-261.00.05<0.016<0.04<0.1最大值7.91990.4121.017.62.74.864.0平均值7.5760.1-64.90.40.341.918.9中值7.6690.8-85.00.040.222.016.0SD0.2271.778.22.20.401.013.6CV0.030.4-1.25.51.20.60.7

注: SD为标准差; CV为变异系数; CV=SD/平均值。

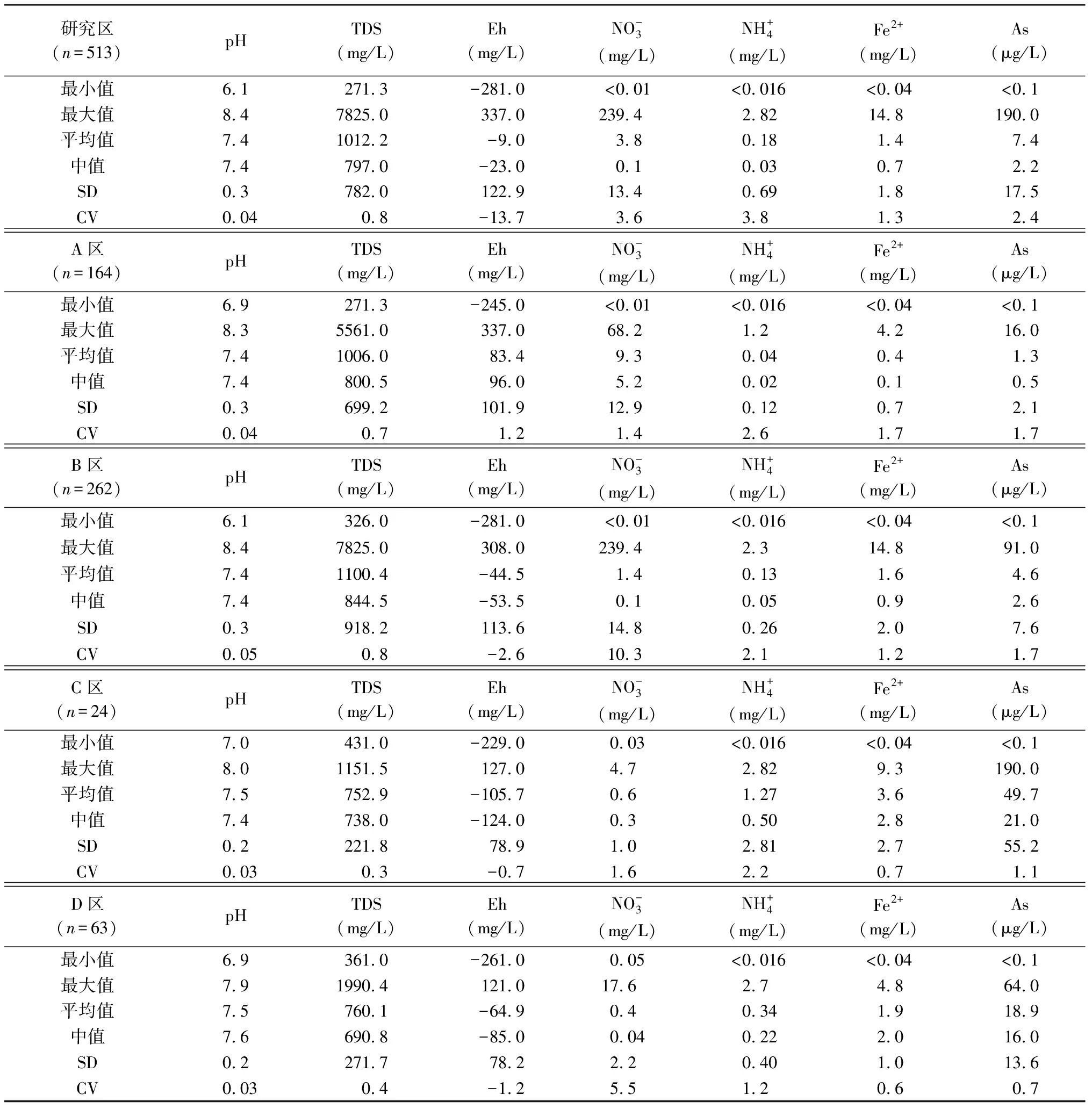

图2 水化学类型Piper三线图Fig.2 Piper plot of hydrochemical type

Piper三线图可以用来了解地下水水化学的主要离子组成特征。由图2可以看出,A区太行山前冲洪积扇裙带地下水化学类型主要为HCO3-Ca·Mg型以及HCO3·SO4-Ca·Mg型;B区黄河泛滥平原地下水化学类型主要为HCO3-Na·Mg型以及HCO3-Mg·Ca型;C区太行山冲洪积扇前洼地地下水化学类型主要为HCO3-Ca·Mg型以及HCO3-Mg·Ca型;D区黄河决口扇地区地下水化学类型主要为HCO3-Ca·Mg·Na型以及HCO3-Na·Mg·Ca型。

3.2 不同沉积环境地下水中砷和氨氮的空间分布特征

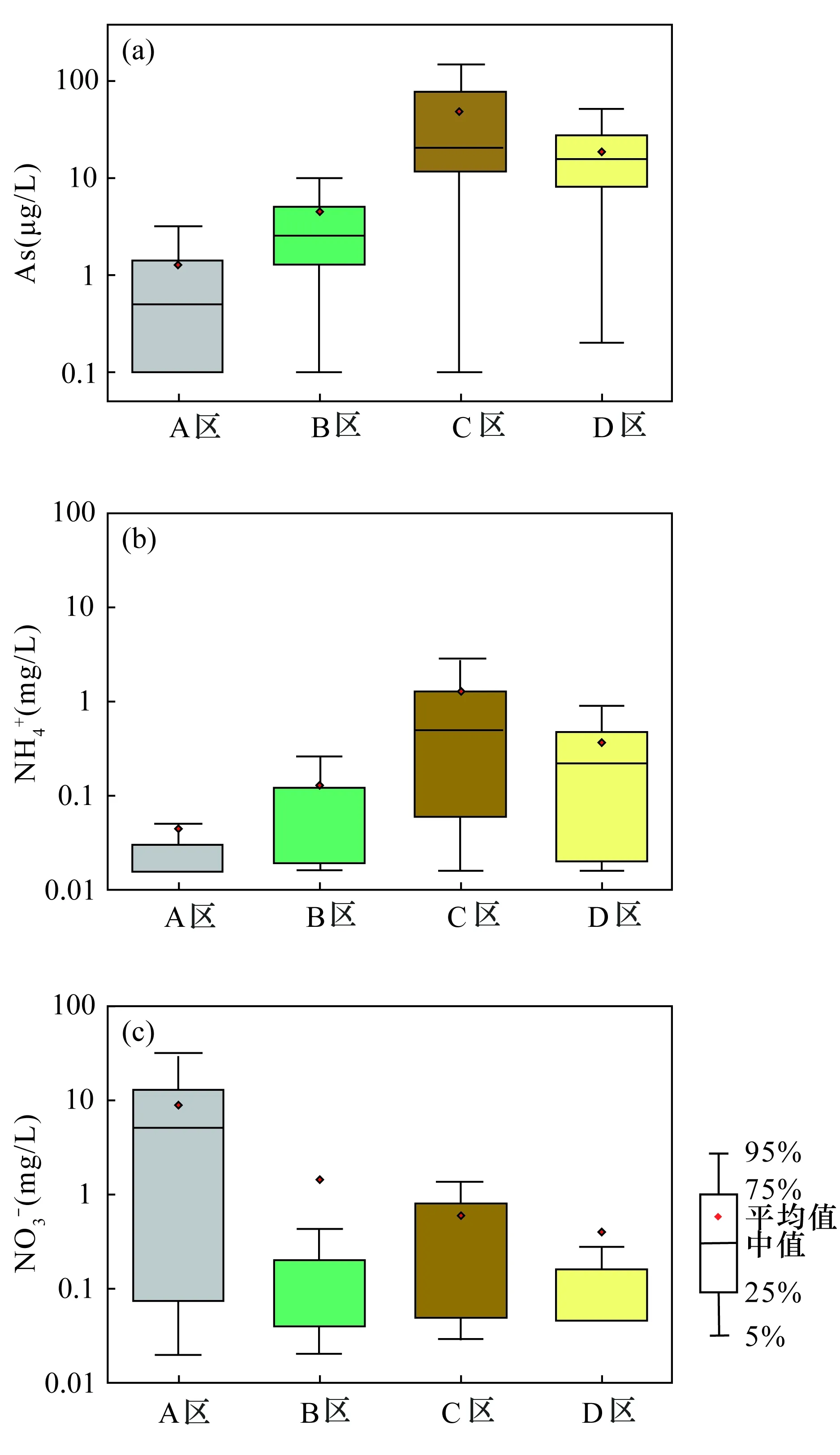

豫北平原浅层地下水砷浓度范围为0.1~190μg/L,平均值为7.4μg/L。有17.3%的地下水采样点砷浓度超过了世界卫生组织10μ/L的饮用水指导值。高砷地下水主要集中于黄河决口扇地区(D区)以及太行山冲洪积扇前洼地(C区,图3),而太行山前冲洪积扇裙带(A区)及黄河泛滥平原(B区)地下水中砷浓度较低(图4a)。C区地下水砷浓度平均值为49.7μg/L,中位值为21.0μg/L,超标率达到87.5%,其中有33.3%的采样点地下水砷浓度>50μg/L;D区地下水砷浓度平均值为18.9μg/L,中位值为16.0μg/L,超标率达到71.4%; B区地下水中砷浓度相对较低,平均值及中值分别为4.6μg/L、2.6μg/L,局部存在砷含量异常,但整体超标率明显低于C、D两区,仅为8.4%;A区地下水中砷浓度明显低于其余各区,其平均值及中值分别为1.3μg/L、0.5μg/L,超标率仅为0.6%。

图3 研究区砷元素空间分布图Fig.3 Spatial distribution of arsenic in the study area

图4 各沉积环境分区地下水和浓度的箱线图Fig.4 Box plots of the (a)As, concentrations in different sedimentary environments

4 结果与讨论

4.1 地下水砷的水文地球化学过程

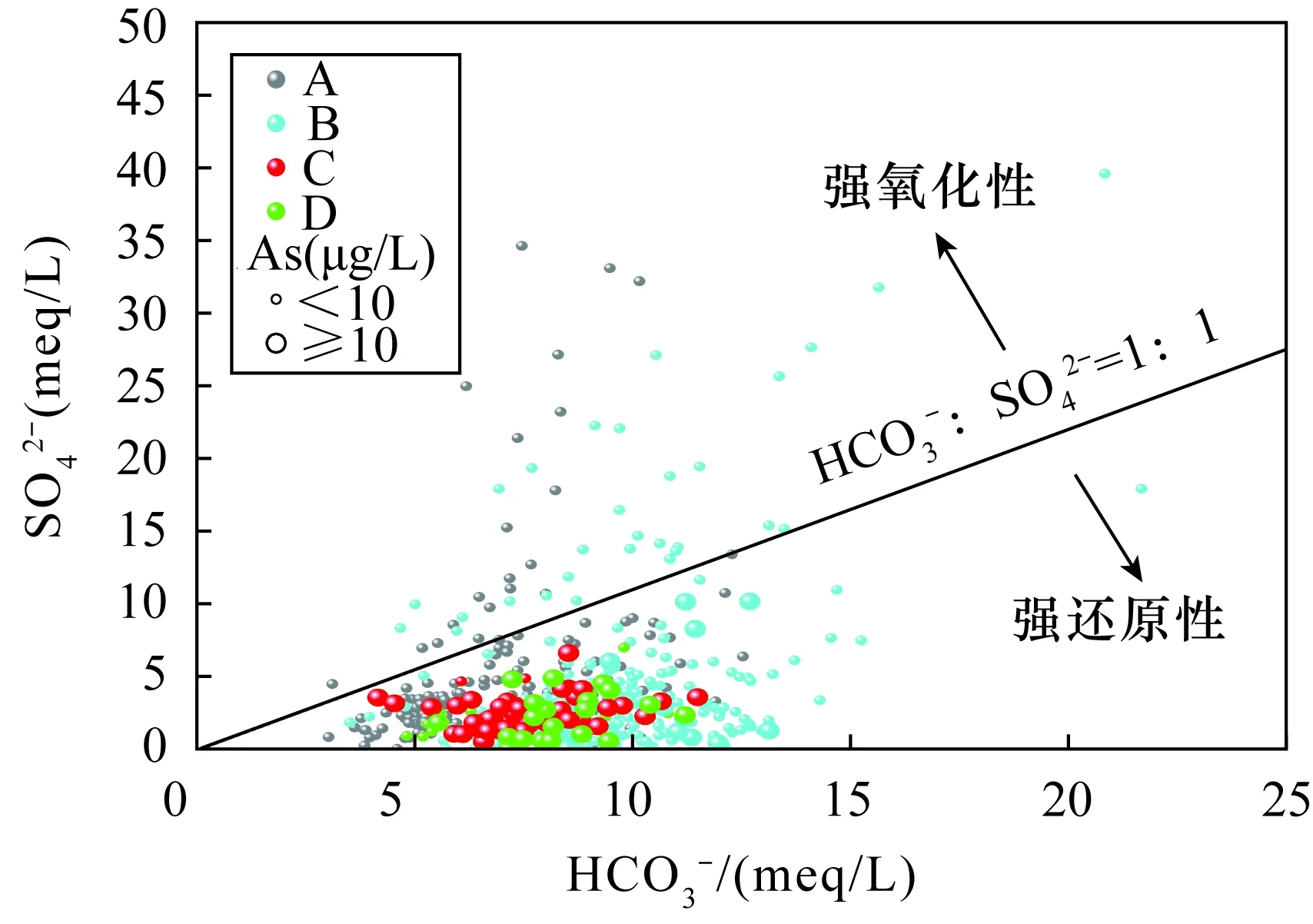

图5 不同As浓度下地下水中与比值气泡图Fig.5 Bubble diagram of in groundwater with different As concentrations

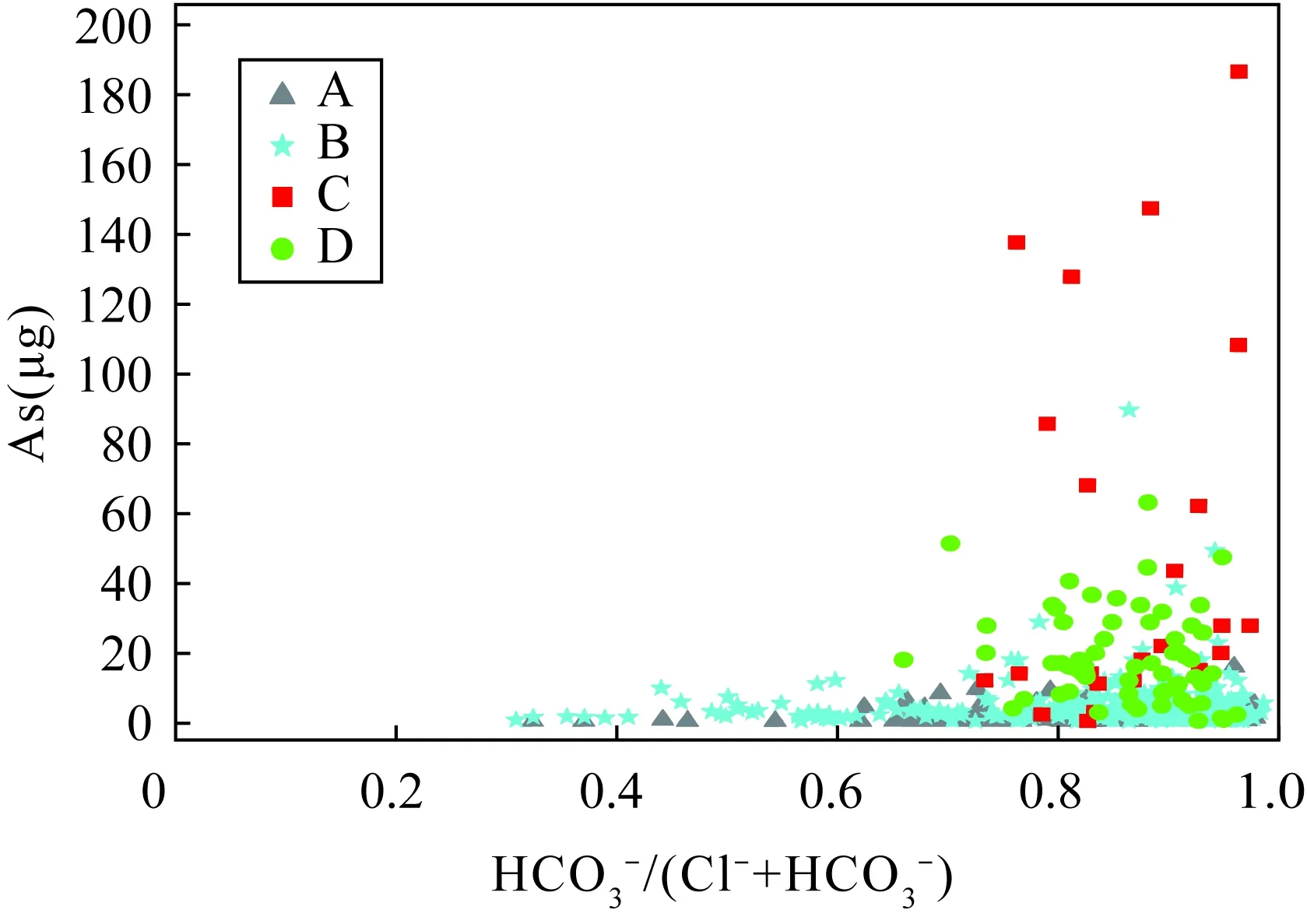

图6 不同区域浅层地下水与As浓度关系散点图Fig.6 Scatter plot of versus As of shallow groundwater in the different zones

4.2 地下水中氮素与砷富集的相关性分析

4.3 氮循环对砷富集驱动模式的建立

4.3.1各区氮循环对砷富集的影响

B区为黄河泛滥平原,地形平坦为广泛的农灌区,该区浅层地下水开采强烈,属弱还原条件,同样不利于含砷氧化铁的溶解。

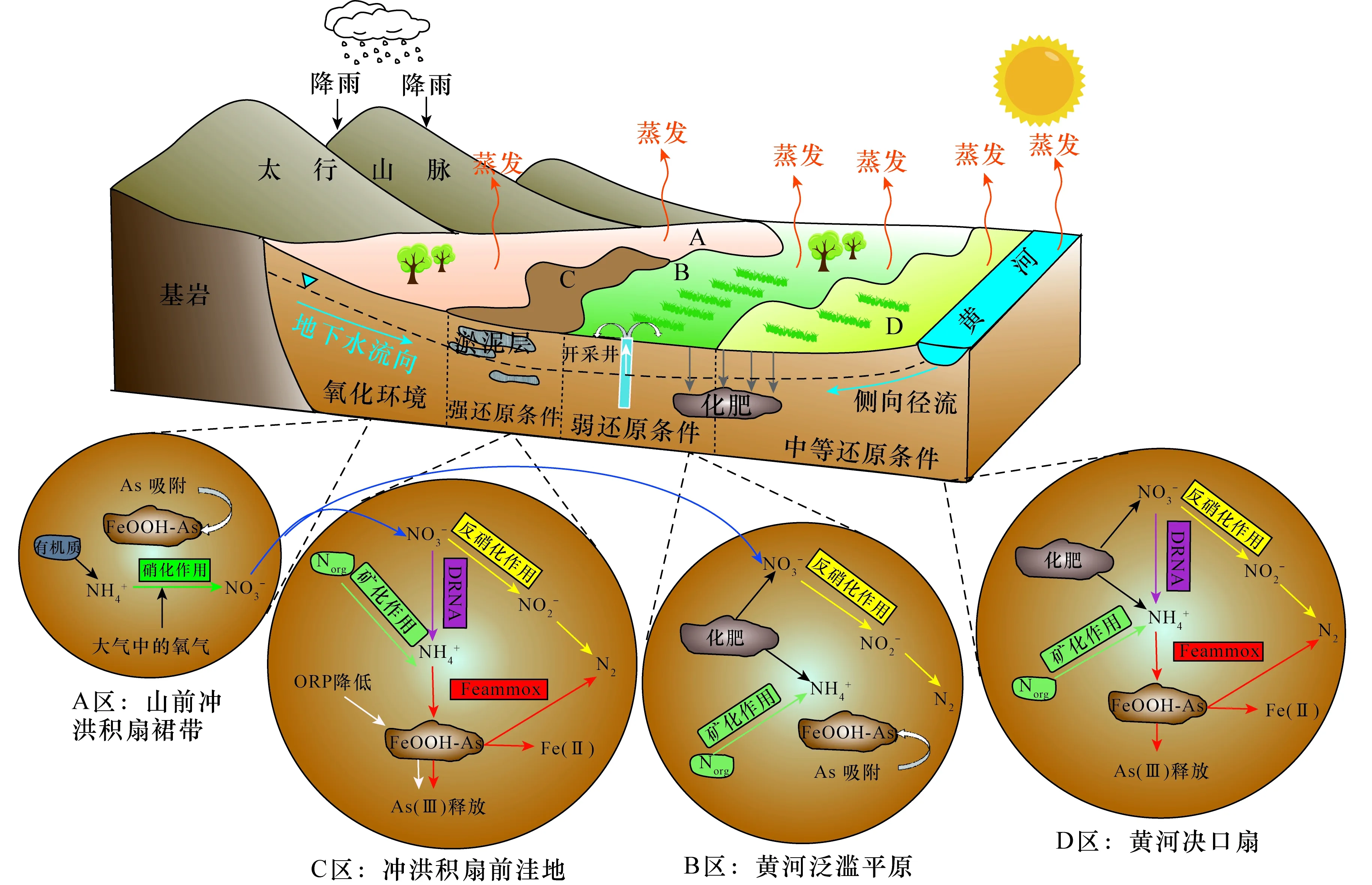

图8 豫北平原4个分区中氮循环及其对As富集驱动模式示意图Fig.8 Schematic illustration of nitrogen cycling and relevant influences on As enrichment in the four redox zones from the North Henan Plain

4.3.2氮循环对砷富集驱动模式图整合

4个不同沉积环境分区中,不同氮循环过程对砷的迁移富集过程影响不同,反硝化过程、硝酸异化还原成铵过程(DNRA)以及铁氨氧化过程(Feammox)是豫北平原氮循环过程中对砷释放到地下水中产生影响的三个过程。结合地下水流场情况,对4个不同沉积环境下氮循环对砷富集的驱动模式进行整合,如图8所示,更加直观地展示了豫北平原不同地区地下水中,含氮污染物来源和氮循环及其对As富集的影响。

5 结论

本文阐明了不同沉积环境下氮循环对砷迁移富集影响,建立了豫北平原含水层系统中氮循环驱动下As的富集模式,研究成果可为研究区内高砷地下水的治理和监管提供科学依据。有必要指出的是,由于地下水砷局部尺度具有显著的空间异质性,因而仍需要在重点地区及剖面上采集硝态氮同位素以及铵态氮同位素数据进行补充验证。

致谢:感谢中国地质科学院水文地质环境地质研究所与河南自然资源监测院有关同志在野外取样和测试中提供的帮助。