皖北地区出土几件周代青铜器的铅同位素比值分析

2022-03-10李强黄海燕李立新魏国锋

李强, 黄海燕, 李立新, 魏国锋

(1.安徽大学历史学院, 安徽 合肥 230039;2.阜阳市博物馆, 安徽 阜阳 236000;3.安徽博物院, 安徽 合肥 230061)

皖北地区指安徽淮河以北的区域,战略地位突出,北邻中原,南接长江中下游铜矿,是长江中游铜矿北进中原的必经区域之一。境内的颍河、涡河等几条大河的发源地均在夏商文化的中心地区,是先秦时期连接黄河和淮河的重要通道[1]。建国以来,该地区陆续出土了大量商周时期的青铜器,为探讨中原青铜文明的南下及其与长江中下游铜矿的关系等问题提供了的实物资料,具有极为重要的学术价值。

朱凤瀚先生[2]曾对部分皖北青铜器的年代和文化属性进行相关研究;周崇云等[3]认为皖北地区商周铜器的特征与中原基本保持一致,其来源或是中原商族南下携带而来或是本地仿铸而成;冯志军[4]根据皖北出土春秋青铜器较高的制作水平和墓葬等级制度,认为皖北地区在春秋战国时具有重要的政治地位;秦颍等[5]运用微量元素示踪技术对皖北部分地区出土的青铜器的矿料来源进行了研究,指出其青铜器所用矿料部分来自铜陵,有的来自铜绿山及其他地区;董亚巍等[6]、胡飞等[7-8]分别对蚌埠双墩春秋墓出土青铜器的铸造技术、合金成分进行了分析,结合青铜器残存泥芯样本的检测结果,推测其可能在当地或附近淮河流域铸造而成。以上学者对皖北青铜器的研究主要集中在类型学、纹饰、铸造技术等专题性研究,矿料来源问题虽有涉及,但缺少对皖北地区青铜器不同时期矿料来源历时性变化及与周边地区不同青铜文化的对比研究。

铅同位素分析在青铜器产地研究中已经得到广泛应用,但正如白云翔先生[9]所言,任何一种方法都有其局限性,因此需要多种方法的综合运用和相互印证。近年来,为了更深入地研究矿料来源及区域间的金属资源流通,多位学者开展了许多重要的工作。如黎海超等[10-14]将器物的考古学背景与科技手段结合,包括对宁乡铜器群的生产问题、西周晚期至春秋初年晋、楚间的铜料流通现象及成都平原出土青铜器的研究;罗武干等[15-19]对汉代青铜镜及巴蜀地区出土西周铜矛等问题的研究;李瑞亮等[20]对辽宁东大杖子墓地出土青铜器的矿料来源进行了分析,认为铅料很可能来自辽宁青城子铅锌矿。上述学者的研究表明铅同位素比值分析仍是目前追溯青铜器矿料来源最有效的方法之一,但在实际应用中需与样品的考古学背景紧密结合,分析铅同位素数据在时空上的变化。

为进一步探讨安徽江淮地区青铜器的矿料来源及其与周边青铜文化的互动关系,本工作在对样品进行类型学分析的基础上,采用X射线荧光光谱(XRF)及激光剥蚀多接收器等离子体质谱法(LA-MC-ICP-MS)等手段测定皖北地区出土青铜器和湖北吉家院战国楚墓出土青铜器的成分及铅同位素比值,并与长江中下游铜多金属成矿带矿石的铅同位素比值进行对比,以探讨皖北地区青铜器矿料来源的变化,相关研究结果将为该地区周代铜器的生产与利用提供有益的信息,对探讨皖北与周边地区青铜文化的交流提供新的科学依据。

1 实验部分

1.1 样品及制备

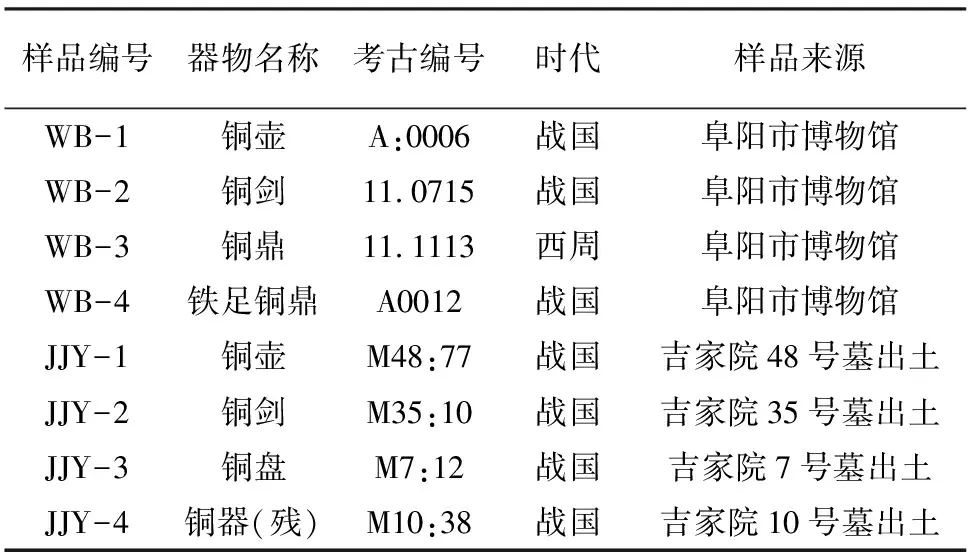

本次实验选择青铜器样品8件,其中皖北地区4件(样品编号:WB-1、WB-2、WB-3、WB-4),均来自阜阳市博物馆,分别出土于安徽阜阳、蚌埠等地;吉家院墓地青铜器4件(样品编号:JJY-1、JJY-2、JJY-3、JJY-4),均出土于湖北丹江口吉家院战国楚墓。其详细情况如表1和图1所示。

所选样品经镶嵌、打磨、抛光等处理后,进行成分分析和铅同位素比值分析。

图1 皖北地区出土青铜器样品Fig.1 Bronze samples unearthed in northern Anhui

表1皖北及吉家院青铜器的来源及基本信息

Table 1 Origin and basic information of the bronzes in northern Anhui and Jijiayuan tomb

样品编号器物名称考古编号时代样品来源WB-1铜壶A:0006战国阜阳市博物馆WB-2铜剑11.0715战国阜阳市博物馆WB-3铜鼎11.1113西周阜阳市博物馆WB-4铁足铜鼎A0012战国阜阳市博物馆JJY-1铜壶M48:77战国吉家院48号墓出土JJY-2铜剑M35:10战国吉家院35号墓出土JJY-3铜盘M7:12战国吉家院7号墓出土JJY-4铜器(残)M10:38战国吉家院10号墓出土

1.2 实验仪器及测试条件

1.2.1样品成分分析

为测定样品的合金成分,采用安徽省文物考古研究所Eagle-Ⅲ型能量色散X射线荧光光谱仪(美国 EDAX 公司)进行成分分析。仪器工作条件:X光管管压40kV,管流为400μA,死时间约30s,束斑直径300μm。

1.2.2铅同位素比值分析

在西北大学大陆动力学国家重点实验室采用激光剥蚀多接收器等离子体质谱仪(LA-MC-ICP-MS)进行青铜器铅同位素分析。所用质谱仪为Nu Instrument公司生产的Nu Plasma Ⅱ型双聚焦多接收器等离子体质谱(MC-ICP-MS),激光剥蚀采用ESI公司生产的New wave UP Femto系统,并以15个均以铜(黄铜和青铜)为主要基体的标准参考物质(铜含量为60%~85%,Pb含量0.017%~17.62%)进行校正,样品用环氧树脂包埋并抛光制靶。

LA-MC-ICP-MS工作参数为:分辨率400m/m;射频功率1300W;冷却气流速13.0L/min;辅助气流速0.8L/min;加速电压6000V;补偿气流速1.0L/min;激光剥蚀系统为Resolution LR;脉宽20ns;激光波长193nm;背景采集时间30s;信号采集时间50s;载气为氦气,流速0.28L/min。

2 结果与讨论

2.1 器型特征分析

皖北地区多次出土商周青铜器,器型丰富。商代到春秋早期其风格多属于中原系统, 也开始出现一些地方特色,但总体上尚未形成若干标志性地方器型;至春秋中期后,随着楚文化的逐渐渗入,这一时期的器物大多为楚式风格[3]。皖北的3件战国青铜器明显受到了楚式青铜器的影响(图1)。其中,铁足铜鼎WB-4,其为子母口,鼓腹,附两耳,铁兽足,腹部弦纹一周,已有的考古资料表明此类铁足铜鼎在湖北、湖南等传统的楚文化区域发现数量较多[21]。铜壶WB-2器身圆口,长颈、溜肩,弧腹外鼓,腹部左右对称饰两组铺首衔环,腹自上而下饰三道弦纹,高圈足,与江陵雨台山、江陵望山、荆门包山及长沙楚墓M787等楚墓出土的铜壶形制几乎一致。而1件西周铜鼎WB-3,为直耳,口沿外撇,垂腹,半圆柱足,腹部有一周连续三角纹,柱足根部饰变形蝉纹;朱华东认为此鼎年代为西周早期,其纹饰与江淮及沿江一带出土的陶范上的花纹相似,且制作粗糙,似乎可说明这件器物为本地铸造[22]。

吉家院墓地青铜器4件,均出土于湖北丹江口吉家院战国楚墓。吉家院墓地出土的青铜器的形制与江陵地区战国中、晚期楚墓相似,是研究鄂西北楚文化的重要实物资料[23]。

2.2 器物主要成分分析结果

XRF成分分析结果如表2所示,可以看出,皖北4件青铜器中,铅锡青铜3件、锡青铜1件的锡含量普遍较高,其中有3件样品的锡含量超过10%。

吉家院墓地位于丹江口水库的消落区内,其青铜器处于含水量周期性变化的埋藏环境之中,致使该墓地出土的青铜器普遍腐蚀严重[24]。所检测的4件铜器中,样品JJY-1为锡青铜且保存较好,其余3件均通体腐蚀。其中,样品JJY-2的Cu含量仅12.47%,而Pb含量高达62.81%;样品 JJY-3和JJY-4的Cu含量分别为16.07%和59.51%,而Sn含量分别高达61.57%和24.61%,均因腐蚀所致。

表2样品主要成分和合金类型

Table 2 Main components and alloy types of the samples

样品编号器物名称主要成分含量(%)CuSnPb合金类型WB-1铜壶74.5813.711.42Cu-Sn-PbWB-2铜剑60.6933.245.8Cu-Sn-PbWB-3铜鼎76.6521.410.43Cu-SnWB-4铁足铜鼎72.039.6618.07Cu-Sn-PbJJY-1铜壶92.443.380.71Cu-SnJJY-2铜剑12.470.1462.81Cu-PbJJY-3铜盘16.0761.5713.16Cu-Sn-PbJJY-4铜残器59.5124.619.49Cu-Sn-Pb

注: 合金成分未作归一化处理。

2.3 铅同位素比值分析结果

一般认为,纯铜(自然铜)器的铅同位素反映铜料来源信息,锡器的铅同位素反映的是所用锡料的来源信息,铅器的铅同位素指示铅料信息,而合金器物中的铅同位素为各合金元素的加权结果。

若青铜器的铅含量高于2%,认为青铜器中的铅是人为添加的,因此铅同位素反映的是铅料来源信息;反之,认为青铜器中的铅是铜料和锡料带入的杂质元素,若青铜器中Cu含量远大于Sn含量,其铅同位素分析结果应反映铜矿来源;若青铜器中的铜料较为纯净,则铅主要来自锡料,此时铅同位素分析结果应指示锡矿来源[25]。本文中所检测的8件器物中,两件锡青铜(WB-3、JJY-1)指示铜料来源,其余样品反映的都是铅料来源信息。

铅同位素比值测定结果列于表3。结果表明,样品的206Pb/204Pb比值的分布范围为17.808~18.630,207Pb/204Pb比值的分布范围为15.582~15.696,208Pb/204Pb比值的分布范围为38.328~38.931。一般而言,高放射性成因铅的207Pb/206Pb<0.8,206Pb/204Pb>20.0,而普通铅的207Pb/206Pb>0.8,206Pb/204Pb<20.0[26],因此,本文所检测样品的铅同位素比值均在普通铅的分布范围内。

表3样品铅同位素比值数据

Table 3 Lead isotope ratio data of samples

样品编号样品名称207Pb/206Pb208Pb/206Pb206Pb/204Pb207Pb/204Pb208Pb/204PbWB-1铜壶0.851662.109218.43115.69538.877WB-2铜剑0.839692.089318.63015.65538.931WB-3铜鼎0.870092.139317.92415.58238.328WB-4铁足铜鼎0.863592.136218.08515.61838.644JJY-1铜壶0.864232.125218.05115.60138.363JJY-2铜剑0.872232.150617.91015.62238.515JJY-3铜盘0.875612.157617.80815.59438.424JJY-4铜器(残)0.855572.116418.34615.69638.826

2.3.1皖北与湖北吉家院样品铅同位素比值的对比分析

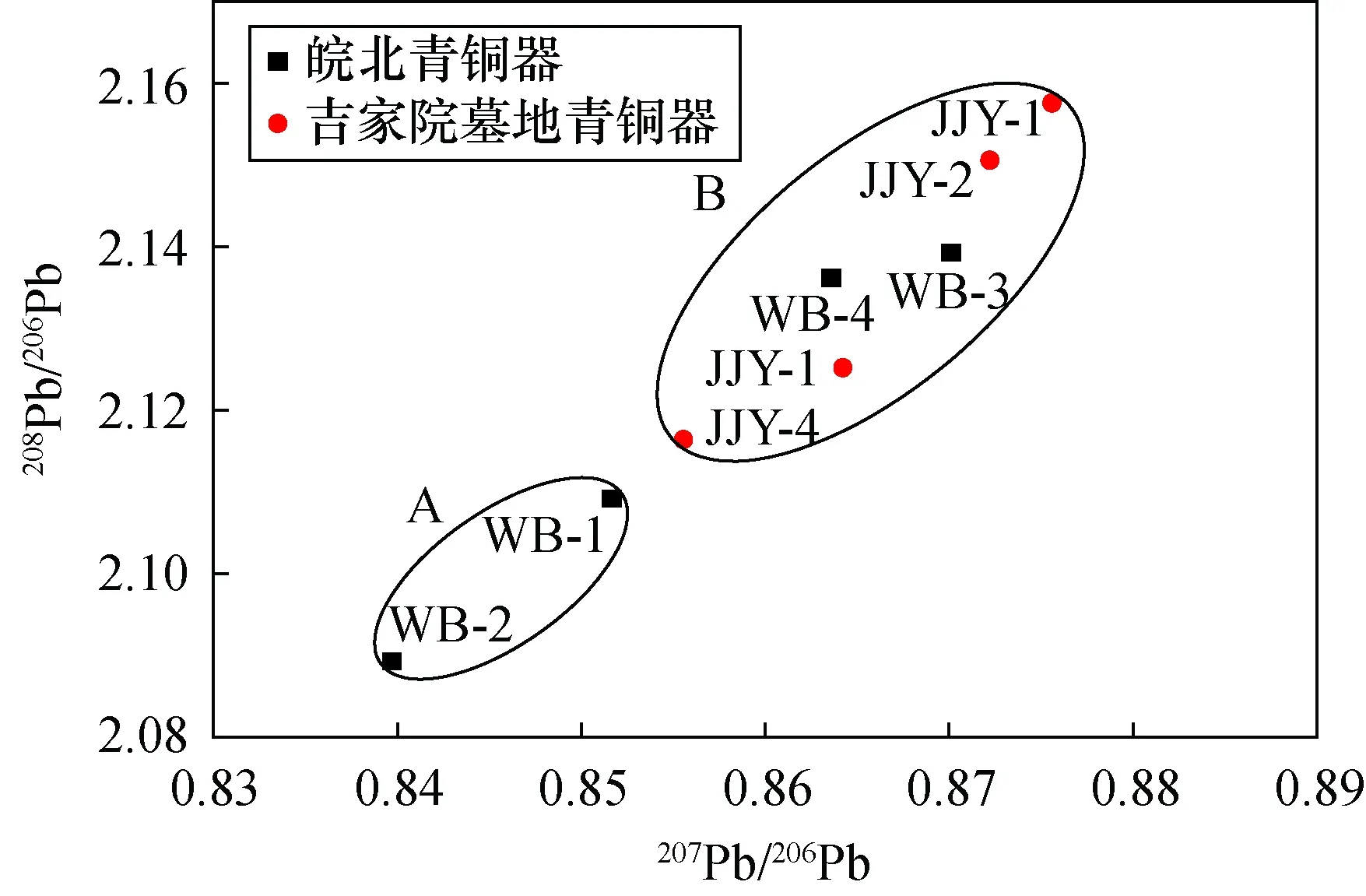

皖北青铜器样品的楚式风格明显,为进一步研究楚国疆域内不同区域间楚式青铜器的关系,将皖北地区青铜器与湖北吉家院战国楚墓出土青铜器进行对比研究,以207Pb/206Pb-208Pb/206Pb作图,结果如图2所示。从图2可以看出,样品可以划分为两个区域,皖北地区的2件铅锡青铜落在A区,表明其所用铅料可能来自同一矿区。吉家院青铜器及皖北的2件青铜器分布在B区,且所有数据点沿同一条斜率线分布。两件锡青铜WB-3和JJY-1均处于B区,表明B区的铅同位素比值较为复杂,指示了铜料和铅料两种金属矿料的信息,但其很可能来自同一多金属成矿带。皖北地区指示铅料来源的样品在A、B区域内都有分布,暗示战国时期皖北地区使用的铅料可能有多个来源。

图2 皖北和吉家院墓地青铜器铅同位素比值分布图Fig.2 Distribution of lead isotopic ratios of bronzes in northern Anhui and Jijiayuan cemetery

2.3.2矿料来源分析

考古资料表明,楚国的疆域内分布有大量商周至战国时期的古铜矿遗址,这些古铜矿冶遗址沿长江两岸分布,绵延数百公里,从而形成了一个古铜矿采冶遗址带[27]。长江中下游地区的湖北铜绿山遗址,被认为是中国已发现的规模最大、保存最完整、采冶年代最长、冶炼水平最高、文化内涵最丰富的古铜矿冶遗址,在中国冶金史上具有极其重要的地位。安徽沿江的铜陵、南陵和庐枞地区,早在商周时期已经形成铜矿、冶铸聚落遗址和青铜器三位一体的青铜工业体系,该地区青铜文明对整个中华文明形成和发展过程中的资源、技术和生业研究提供了重要依据[28]。皖北地区北望中原,南接皖南,是联接中原与江淮及长江以南地区战略要地,也是安徽沿江地区铜矿资源北进中原的重要通道。

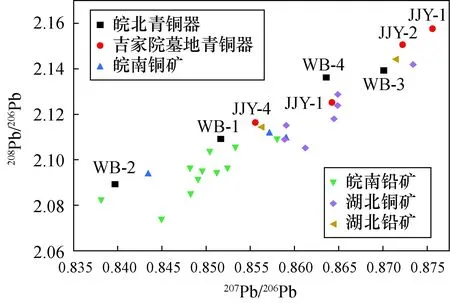

图3 样品与各矿区铅同位素比值对比Fig.3 Comparison of lead isotope ratios between the samples and some mining areas

为进一步探明皖北及湖北吉家院战国楚墓出土青铜器的矿料来源,因此将皖北地区样品与铜陵、南陵[29-31]及铜绿山[32-34]等地区的铅同位素数据进行对比研究,结果如图3所示。可知皖北地区的2件青铜器及湖北吉家院墓地出土青铜器与湖北矿区的铅同位素比值较为接近,因此其可能使用了湖北铜绿山的金属资源;而皖北地区的2件铅锡青铜(WB-1、WB-2)与皖南矿区的铅同位素数据契合度高,其所用铅料可能来自皖南矿区。湖北吉家院墓地的锡青铜和铅锡青铜的铅同位素比值,主要集中在湖北铜绿山矿区,但样品JJY-4与皖南矿区和湖北矿区的铅同位素比值都较为接近,考虑到吉家院样品出土自同一墓葬群,且距离湖北铜绿山矿区更近,因此吉家院墓地出土青铜器所用矿料可能都来自湖北本地的矿区。

对皖北铅锡青铜和锡青铜而言,其所用金属资源虽均来自长江中下游成矿带,但其矿料来源相对较为复杂。西周时期,皖北的1件锡青铜样品WB-3,其铅同位素比值数据点与湖北矿区的数据相近,其所用铜料可能来自铜绿山及其周边矿区;至战国时期,皖北的2件铅锡青铜样品落在了皖南矿区范围内,1件铅锡青铜WB-4与湖北铜绿山的铅同位素比值接近,这一现象表明从西周至战国,皖北地区所使用的金属资源开始从湖北铜绿山地区逐渐向皖南沿江地区转变;湖北铜绿山地区的金属资源,输入到皖北地区的时间可能早于皖南沿江地区。

3 结论

本文对皖北地区出土的周代青铜器进行了考古类型学、成分分析和铅同位素比值分析。皖北地区的战国青铜器明显受到了楚文化的影响,其造型、纹饰与同时期出土的楚式青铜器基本一致。成分分析结果表明,皖北青铜器的材质有锡青铜和铅锡青铜,吉家院墓地由于特殊的埋藏环境普遍腐蚀严重;两件锡青铜(WB-3、JJY-1)指示铜料来源,其余样品反映的都是铅料来源信息。铅同位素比值分析显示,西周时期,皖北青铜器所用铜料可能来自铜绿山及其周边矿区;至战国时期,皖北青铜器分别使用了皖南和湖北矿区两类不同的铅料,这一现象表明西周至战国时期,皖北地区所使用的金属资源开始从湖北铜绿山地区逐渐向皖南沿江地区转变;而湖北吉家院墓地出土青铜器很有可能使用了湖北本地的金属资源。

上述研究结果对探讨安徽皖北地区青铜器的合金成分、不同时期对金属资源的利用及其与周边青铜文化的互动关系等问题提供了线索,但囿于样品数量,只能对上述问题进行初步分析,深入探讨还有待于更多考古资料的发现和地质调查工作的开展。