高频重复经颅磁刺激对缺血性脑卒中后中枢性面瘫的效果

2022-03-10朱慧夏有兵巩尊科王世雁马柯闫金秋

朱慧,夏有兵,巩尊科,王世雁,马柯,闫金秋

1.徐州医科大学第二临床医学院,江苏徐州市 221000;2.徐州市中心医院康复科,江苏徐州市 221000;3.蚌埠医学院研究生院,安徽蚌埠市233030

0 引言

缺血性脑卒中是最常见的脑卒中类型,约占全部脑卒中的84.4%[1]。中枢性面瘫是缺血性脑卒中患者常见首发症状[2],首次缺血性脑卒中患者有60%出现中枢性面瘫[3],主要表现为病灶对侧鼻唇沟变浅、口角下垂,继而出现单侧下面部的运动障碍如咀嚼受限[4]、构音障碍[5]、情绪及情感表达困难等一系列引起患者抑郁或降低患者生活质量的症状[5-7]。重复经颅磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation,rTMS)作为一种非侵入性中枢神经系统刺激技术,在治疗脑卒中后患者运动功能障碍方面的良好效果已得到证实[8]。本研究探讨高频rTMS 治疗脑卒中后中枢性面瘫的临床价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020 年6 月至2021 年6 月在徐州市中心医院康复科住院治疗的脑卒中后中枢性面瘫患者54例,均符合中华医学会2019版《中国各类主要脑血管病诊断要点》中缺血性脑卒中诊断标准[9],并经头颅CT 或MRI检查证实,且符合《神经病学》中枢性面瘫的诊断标准[10]。

纳入标准:①首次缺血性脑卒中发病,且既往无面瘫病史;②缺血性脑卒中后出现中枢性面瘫;③年龄40~80 岁,病程2~8 周,生命体征平稳;④修订版House-Brackmann 分级系统(House-Brackmann Grading System 2.0,HBGS-2)评定为Ⅲ级以上;⑤意识清楚,听理解功能正常;⑥受试者和/或监护人知情同意并签署同意书。

排除标准:①执行功能障碍;②并发心、肝、肾等重要脏器严重功能不全;③既往有颅脑外伤史、颅骨缺损、颅脑手术史;④有精神病史、痴呆病史、癫痫病史或家族史;⑤颅内有肿瘤、颅内压增高、颅内有金属等异物、植入心脏起搏器、有心脏支架植入、有耳蜗植入及需鼻饲。

剔除与脱落标准:①主动退出;②无法耐受治疗项目;③病情变化或突发其他疾病影响试验;④因出院等客观原因无法继续试验。

采用SPSS 26.0 生成随机数,通过Rv.Uniform 函数生成分组数据,通过“可视分箱”将54例患者分为对照组和试验组,各27例。两组一般资料无显著性差异(P>0.05)。见表1。

表1 两组一般资料比较

本研究已经徐州市中心医院康复分院医学伦理委员会审核批准(No.徐康医伦2020009)。受试者和/或监护人皆已被告知试验各项内容并签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 常规治疗

两组均接受康复科各项常规治疗,包括药物治疗和面部肌群康复训练。药物治疗包括控制血压、血糖,调脂稳斑,改善循环,营养神经等;面部肌群康复训练包括局部放松、点按穴位、耸鼻吸气训练、示齿训练、努嘴训练、鼓腮训练。每次20 min,每天1次,每周5 d,共4周。

1.2.2 rTMS治疗

试验组在常规康复治疗基础上给予5 Hz rTMS 治疗。采用Rapid 2 型经颅磁刺激仪(英国MAGSTIM 公司),线圈为“8”字形,线圈与头皮成切面且线圈的中心部位紧贴头皮。首次治疗时测定患者的皮质静息运动阈值,以面部初级运动皮质即患侧耳间线中点旁约6 cm[11]为刺激区域,刺激频率5 Hz,治疗强度90%静息运动阈值,每个序列刺激时间持续5 s,间歇10 s,重复80 个序列。共20 min,每天1 次,每周5 d,共4周。

1.2.3 假刺激

对照组予rTMS 假刺激治疗。选用与试验组相同的治疗仪器及刺激部位,所有参数设置皆与试验组相同,刺激线圈翻转90°使“8”字形线圈的侧面接触头皮,即与颅骨垂直放置,患者可以听到机器运转的“咔哒”声,刺激部位的头皮亦可感受到与正常刺激相似的轻微震动,但线圈不会在大脑皮质产生有效的磁场,无治疗作用。

1.3 评价指标

1.3.1 HBGS-2

HBGS-2[12]是HBGS[13]的修订版,其信度已得到验证[14-15]。该评定方法要求患者进行一系列面部动作,如皱眉、闭眼、耸鼻和示齿等,评定者对眉头、眼睛、鼻唇沟和口角4 个部位在运动中的表现进行区域评分,根据运动程度评1~6 分:正常运动为1 分;低于正常运动范围且超过正常值的75%得2 分;正常运动范围的50%~75%得3分;低于正常运动范围的50%得4分;联合运动得5分;无运动得6分。同时根据患者面部运动时联动程度进行评分:无联动及挛缩为0分;轻度联动及挛缩为1 分;明显联动及轻中度挛缩为2 分;毁容式联动及重度挛缩为3 分。将区域得分及联动得分相加得到的总分转换为面瘫等级:4 分为I级;5~9分为Ⅱ级;10~14分为Ⅲ级;15~19分为Ⅳ级;20~23 分为V级;24 分为Ⅵ级。等级或得分越高说明面部运动功能越差。

1.3.2 Sunnybrook面部分级量表

Sunnybrook 面部分级量表[16]是一个区域加权评定系统,于1996 年由Ross 等开发,信度已得到验证[17-19]。该量表通过对静态面部对称性、随意运动的对称性及联动程度分别与健侧相比较来评定面神经功能,用5种标准的面部表情分别检查面部的不同区域,用较为精确的量化评分法分别反映面神经5 个周围分支的运动功能,其中正常面部功能的综合评分为100分,完全面瘫的综合评分为0 分。主要从静态、动态下评估双侧面肌对称程度及有无联带运动,损伤程度分6 级。I级:正常,评分85~100 分。Ⅱ级:轻度功能障碍,评分75~84 分。Ⅲ级:中度功能障碍,评分55~74分。Ⅳ级:中重度功能障碍,评分40~54分。V级:功能严重障碍,评分25~39 分。Ⅵ级:完全麻痹,评分0~24分。

1.3.3 距离角度测量法

使用游标卡尺测量静息状态下双侧嘴角至人中下中心点的水平距离差、最大努力示齿时双侧嘴角至下颌中切牙交点的水平距离差[20]和伸舌时舌中线偏离面部正中线的角度。此法简单易行,适用性广,可直观、量化面瘫患者恢复情况。

为避免误差,每位患者由2 位康复治疗师分别评定后取平均值,距离角度测量法中每个项目需评定者连续测量3次后取平均值。

1.4 统计学分析

所有数据采用Excel 软件记录,采用SPSS 26.0 版统计软件对数据进行分析。计数资料采用χ2检验。计量资料符合正态分布,以()表示,组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用配对样本t检验。显著性水平α=0.05。

2 结果

试验组因突发胰腺炎不能继续治疗脱落1 例;对照组因出院不能继续治疗脱落1 例。最终,试验组26例、对照组26例完成试验。

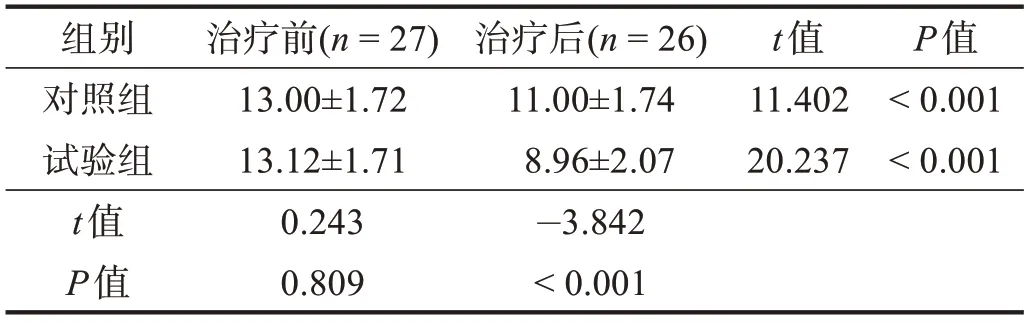

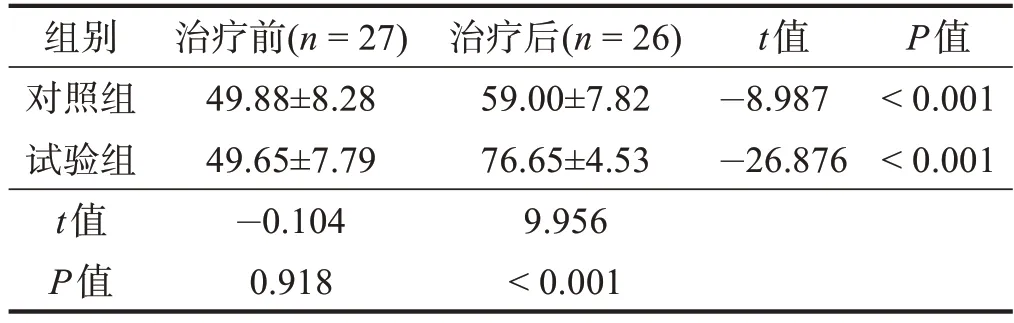

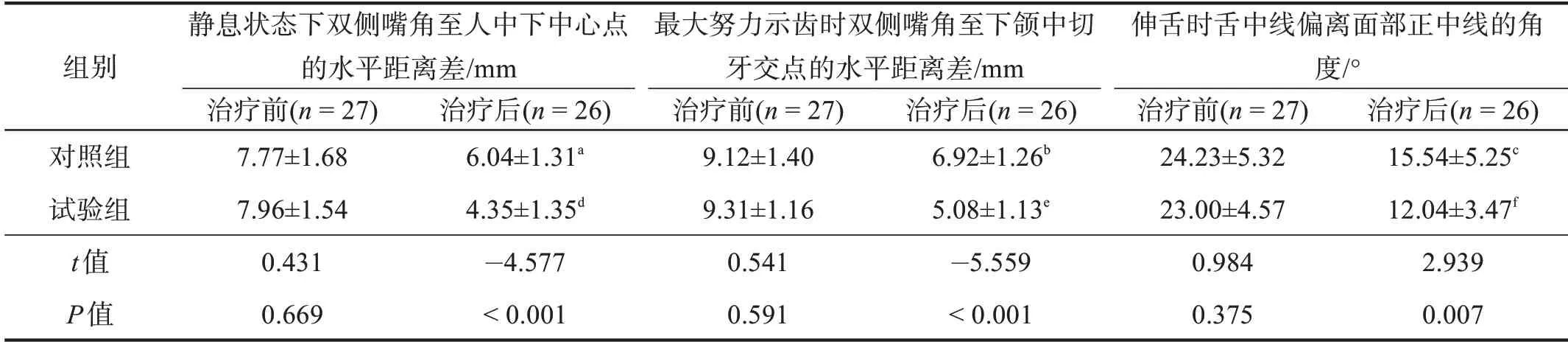

治疗前,两组HBGS-2 评分、Sunnybrook 面部分级量表评分、静息状态下双侧嘴角至人中下中心点的水平距离差、最大努力示齿时双侧嘴角至下颌中切牙交点的水平距离差和伸舌时舌中线偏离面部正中线的角度均无显著性差异(P>0.05);治疗4 周后,两组各项指标均较治疗前显著改善(P<0.001),且试验组均明显优于对照组(P<0.01)。见表2~表4。

表2 两组治疗前后HBGS-2评分比较

表3 两组治疗前后Sunnybrook面部分级量表评分比较

表4 两组治疗前后静息状态下双侧嘴角至人中下中心点的水平距离差、最大努力示齿时双侧嘴角至下颌中切牙交点的水平距离差和伸舌时舌中线偏离面部正中线的角度比较

3 讨论

缺血性脑卒中是由脑局部血流受阻或中断而引起脑灌注不足,导致局部组织坏死并随即引发功能障碍,脑卒中后中枢性面瘫则是由于面神经核上神经运动通路缺血性损伤所致。快速恢复脑血流量是缺血性脑卒中的重要治疗目标之一[21]。大量研究表明[22-27],rTMS 对运动恢复具有积极影响,可以促进卒中后偏瘫患者功能改善,且效果良好,rTMS 刺激大脑相应部位可对运动神经功能恢复、吞咽困难、失语等有积极作用。另有研究证明,频率为5 Hz 的rTMS 可通过电磁感应所产生的电场促进局部脑血流量循环,增进再灌注[28],增加中枢运动通路的兴奋性[29]。基于以上研究,在脑卒中后中枢性面瘫患者患侧皮质予5 Hz高频rTMS 刺激有可能促进局部血流灌注,提高患侧半球皮质兴奋性,促进正常运动模式发生。

本研究以脑卒中后中枢性面瘫患者为研究对象,采用常规康复治疗与5 Hz rTMS 相结合的方式,遵循外周与中枢联合调控原则,患者在治疗师指导下进行自主面部康复锻炼,有效提高患者主观能动性及参与感,通过5 Hz rTMS 在颅内产生可兴奋面部运动皮质的电流,上调患侧大脑半球皮质兴奋性,促进正常的运动行为模式产生[30],同时增加大脑局部的脑血流量,对神经系统的可塑性起到积极影响,实现脑卒中患者运动功能康复的目的[8]。评定选用HBGS-2 量表和Sunnybrook面部分级量表,客观指标则采用静息状态下双侧嘴角至人中下中心点的水平距离差、最大努力示齿时双侧嘴角至下颌中切牙交点的水平距离差及伸舌时舌中线偏离面部正中线的角度等,设计采用随机对照临床试验的研究方法,探讨5 Hz rTMS 治疗脑卒中后中枢性面瘫的疗效。研究结果表明,两组在治疗后各项指标均较治疗前改善,试验组治疗后各指标改善优于对照组,提示在常规药物和康复治疗基础上辅以5 Hz rTMS 可一定程度改善脑卒中后中枢性面瘫患者面神经功能。

本研究仅观察5 Hz rTMS 治疗脑卒中后中枢性面瘫的短期疗效,未对长期疗效进行跟踪随访,且本研究样本量较少,未进行多中心研究,这些都将在后续的研究中继续完善,进一步探索中枢性面瘫的评价方法及rTMS 对中枢性面瘫患者面神经功能恢复的临床应用价值。

利益冲突声明:所有作者声明不存在利益冲突。