唐代中枢决策机构内外制与词臣草诏权之争

2022-03-08欧阳伟华

欧阳伟华

(凯里学院 人文学院,贵州 凯里 556011)

就草拟诏书来说,学界一般笼统地认为,唐玄宗开元二十六年(738)以后,翰林学士专掌内命,替皇帝撰写以国家的名义发布的诏命,称为“内制”,中书舍人专掌外命,替宰相撰制以政府的名义发布的诏命,称为“外制”,形成了翰林学士草拟内制、中书舍人草拟外制的两制格局。韦执谊最早提出翰林学士专门草拟内制的观点。《翰林院故事》:“至二十六年,始以翰林供奉改称学士,由是遂建学士(院),俾专内命。”[1](P11)日本学者砺波护认为:“皇帝直接的命令即所谓内制,由翰林学士起草,宰相的命令即所谓外制,由中书舍人知制诰起草。”[2](P173)张东光也指出:“唐、宋两代一直是两套秘书班子并存。翰林学士撰制皇帝以国家的名义发布的文书,称为‘内制’,中书舍人撰制通过宰相以政府的名义发布的文书,称为‘外制’,合称‘两制’。”[3](P135)张东光的观点与砺波护基本一致,不仅把翰林学士与内制、中书舍人与外制对应起来,而且还认为翰林学士秉承皇帝的旨意、中书舍人秉承宰相的旨意来草拟诏书。但从现有的史料来看,情况并非完全如此,并不能简单地加以对应并绝对化,本文在学界已有研究的基础上,试着对唐代最主要的两类词臣翰林学士和中书舍人的草诏权重新作一梳理。

一、唐代中枢决策机构内外制的发展演变

(一)唐前期——中枢决策机构内外制的萌芽阶段

唐初至唐玄宗开元二十六年(738)为中枢决策机构内外制的萌芽阶段。唐代三省在制诰运行过程中的分工是“中书取旨,门下封驳,尚书奉而行之”[4](P1182)。唐代尤其是唐前期制诰主要由中书省负责草拟,掌管制诰起草的重任,中书省长官是中书令,在中书令的下面设有要职中书侍郎和中书舍人,中书省官员包括中书令、中书侍郎和中书舍人。《唐六典》卷九对中书令职能的记载:“中书令之职,掌军国之政令,缉熙帝载,统和天人。入则告之,出则奉之,以厘万邦,以度百揆,盖以佐天子而执大政者也。”[5](P273)唐中书令的主要职能是辅佐皇帝处理军国政务,并没有包括诏书的草拟。《唐六典》卷九对中书侍郎职能的记载:“中书侍郎掌贰令之职,凡邦国之庶务,朝廷之大政,皆参议焉。凡监轩册命大臣,令为之使,则持册书以授之。(若自内册,则以册书授使者。册后则奉琮、玺及绶,册太子则奉玺、绶,皆以授使者。)凡四夷来朝,临轩则受其表疏,升于四阶而奏之;若献贽币弊则受之,以授于所司。”[5](P275)从上述记载我们发现,中书侍郎主要职责是辅助皇帝处理大小政务,一般来说,草拟制诰也不在中书侍郎的职责范围内。而中书舍人从曹魏建立始就同草拟诏书紧密联系在一起,到唐代其职掌范围逐渐扩大。《唐六典》卷九对中书舍人职能的记载:“中书舍人掌侍奉进奏,参议表章。凡诏旨、制敕及玺书、册命,皆按典故起草进画;既下,则署而行之。其禁有四:一曰漏泄,二曰稽缓,三曰逢失,四曰忘误,所以重王命也。制敕既行,有误则奏而改正之。凡大朝会,诸方起居,则受其表状而奏之;国有大事,若大克捷及大祥瑞,百寮表贺亦如之。凡册命大臣于朝,则使持节读册命命之。凡将帅有功及有大宾客,皆使以劳问之。凡察天下冤滞,与给事中及御史三司鞫其事。凡有司奏议,文武考课,皆预裁焉。(按:今中书舍人、给事中每年各一人监考内外官使。其中书舍人在省,以年深者为合老,兼判本省杂事;一人专掌画,谓之知制诰,得食政事之食;余但分署制敕。六人分押尚书六司,凡有章表皆商量,可否则与侍郎及令连署而进奏。其掌画事繁,或以诸司官兼者,谓之兼制诰。)”[5](P276)从上述记载来看,中书舍人的职掌范围归纳起来主要包括两大方面,一是草拟进画诏书,二是处理日常政务,事实上中书舍人处理的日常政务如章表、奏状、奏议等也跟文书有关。

唐初,诏书主要由中书舍人起草。“而文书诏令,则中书舍人掌之。”[4](P1183)唐前期皇帝多设立文学馆,如唐武德四年(621)就在长安设立修文馆,隶属于门下省,太宗继位后,改名为弘文馆。弘文馆学士、集贤院学士等也参与诏书的草拟,“唐兴,太宗始於秦王府开文学馆,擢房元龄、杜如晦一十八人,皆以本官兼学士,给五品珍膳,分为三番更直,宿於阁下,讨论坟典。时人谓之登瀛洲。贞观初置宏文馆学士,听朝之隙,引之大内殿,讲论文义,商较时政,或夜分而罢。至元宗置丽正殿学士,名儒大臣,皆在其中。后改为集贤殿,亦草书诏”[1](P1)。但草诏权主要在于中书舍人,中书舍人凭借自身的文才而担此职,身居要位。杜佑《通典》在考述中书舍人职位源流的时候,最后是这样总结的:“文士之极任,朝廷之盛选,诸官莫比焉。”[6](P127)中书舍人既是一群以文采名世又具有很高政治地位的士人群体。但是,中书舍人毕竟是中枢决策机构中的外制官,其草拟诏书受宰相的指挥,因此有中书舍人是“宰相判官”一说,由于中书舍人处于这么一种特殊的地位,所以常常成为君权和相权矛盾的焦点。

从唐初开始,皇帝就开始有意识地分割中书舍人的草诏权,“武德、贞观时,有温大雅、魏徵、李百药、岑文本、许敬宗、褚遂良。永徽后,有许敬宗、上官仪,皆召入禁中驱使,未有名目。乾封中,刘懿之刘祎之兄弟、周思茂、元万顷、范履冰,皆以文词召入待诏,常于北门候进止,时号北门学士。天后时,苏味道、韦承庆,皆待诏禁中。中宗时,上官昭容独当书诏之任。睿宗时、薛稷、贾膺福、崔湜,又代其任。玄宗即位,张说,陆坚、张九龄、徐安贞、张垍等,召入禁中,谓之翰林待诏。王者尊极,一日万机,四方进奏、中外表疏批答,或诏从中出。宸翰所挥,亦资其检讨,谓之视草,故尝简当代士人,以备顾问。至德已后,天下用兵,军国多务,深谋密诏,皆从中出。尤择名士,翰林学士得充选者,文士为荣。亦如中书舍人例置学士六人,内择年深德重者一人为承旨,所以独承密命故也。德宗好文,尤难其选。贞元已后,为学士承旨者,多至宰相焉”[7](P1853-1854)。纵观整个唐代,先后有文馆文士、北门学士、翰林学士等分割了中书舍人的草诏权。唐太宗继位后,就有近臣如温大雅、魏征、岑文本、褚遂良、许敬宗、上官仪等时召草制,但未有名号,唐高宗乾封起,弘文馆直学士刘懿之刘祎之兄弟、著作郎元万顷等以文词召为翰林院待诏,入禁中修撰《列女传》《臣轨》等书,这些人由于常于皇宫北门进出,故又称为“北门学士”。唐玄宗于开元十年(722)前后设立翰林供奉,将翰林待诏中的文词待诏与其它待诏区分开来,成立翰林供奉,作为文词待诏的官署,同集贤院学士一起,帮助皇帝起草重要诏命,分掌制诏书敕,这些学士大多数由朝官兼任。显然,翰林学士是在翰林待诏和翰林供奉的基础上设立的,唐代中书决策机构中的内制由此孕育出来。

唐前期,即便翰林待诏和翰林供奉中的文学之士已经开始协助起早制诰书敕,但中书舍人仍然是这一阶段起草诏书的主要负责人,其草诏范围十分广泛,《唐六典》:“中书舍人掌侍奉进奏,参议表章。凡诏旨、制敕及玺书、册命,皆按典故起草进画;既下,则署而行之。”[5](P276)

(二)唐中后期——中枢决策机构内外制的发展阶段

这一阶段的持续时间是从唐玄宗开元二十六年(738)至唐末。开元二十六年设置的学士院标志着中枢决策机构内制的产生,从此唐中枢决策机构有了内外制之分。以什么标准来区分中书舍人和翰林学士的草诏范围是一个值得探讨的问题。

以黄白麻来区分唐代词臣中书舍人和翰林学士所草诏书的范围,韦执谊的《翰林院故事》就有相关记载:“中书以黄白二麻为纶命重轻之辩,近者所出独得用黄麻,其白麻皆在此院。”[1](P16)皇帝下达的命令、旨意有轻重之分,在翰林学士出现之前,确实是以不同的载体形式来区分诏书的重要程度,因此“中书以黄白二麻为纶命重轻之辩”符合唐早期中书舍人以载体形式来区分诏书轻重的实际情况,但是“近者所出独得用黄麻,其白麻皆在此院”,“近者”指德宗时期,大约从德宗朝开始,中书舍人撰制的诏书用黄麻书写,翰林学士则用白麻书写,此说过于笼统和绝对。

宪宗元和末年(818-819)任职过翰林学士的李肇著有《翰林志》,该书提纲挈领,较为完整地记载了翰林学士职官的发展沿革,其中就比较详细地记录了翰林学士草诏的范围,以及用纸的规定:“元和初,置书诏印,学士院主之:凡赦书、徳音、立后、建储、大诛讨、(拜)免三公宰相命将,曰制,并用白麻纸,不用印。双日起草,候阁门钥入而后进书。只日,百寮立班於宣政殿,枢密使引案,自东上阁门出,若谪宰相,则付通事舍人矩步而宣之,机务要速,亦用双日,甚者,虽休暇,追朝而出之。凡赐与、徵召、宣索、处分,曰诏,用白藤纸。凡慰军旅,用黄麻纸并印。凡批答表疏,不用印。凡太清宫道观荐告词文,用青藤纸朱字,谓之青词。凡诸陵荐告上表、内道观叹道文,并用白麻纸。杂词祭文禁军号并进本。凡将相告身,用金花五色绫纸所司印。凡吐蕃、赞普书及别录,用金花五色绫纸,上白檀香木真珠瑟瑟钿函,银鏁。回纥、可汗、新罗渤海王书及别录,并用金花五色绫纸,次白檀香木瑟瑟钿函,银鏁。诸蕃军长、吐蕃宰相、回纥内外宰相、摩尼已下书及别录,并用五色麻纸,紫檀香木钿函,银鏁。并不用印。南诏及大将军清平官书用黄麻纸,出付中书奉行却送院封函与回纥同。”[1](P2-3)

从《翰林志》的记载来看,翰林学士草诏用白麻书写的不仅包括赦书、徳音、立后、建储、大诛讨、(拜)免三公宰相命将,还包括诸陵荐告上表、内道观叹道文,除此之外,还采用其他纸张来撰写诏书,如用青藤纸书写的太清宫道观荐告词文,用白藤纸书写的赐与、徵召、宣索、处分诏令,用金花五色绫纸书写的将相告身、与诸蕃首领往来的制诰文书等。仅就《翰林志》的记载来看,翰林学士撰写的诏书使用的载体包括白麻纸、白藤纸、黄麻纸、青藤纸、金花五色绫纸。

从德宗朝开始,中书舍人逐渐分化为寄禄和实任两种,从肃宗到代宗,中书舍人的草诏权仍然比翰林学士要大,德宗以后,中书舍人在拥有“黄麻”草诏范围的前提下,也拥有一部分拜免将相等“白麻”的草诏权[8](P97),因此从制诰书写载体这个角度来看,并不能以中书舍人草诏用黄麻书写、翰林学士草诏用白麻书写加以简单的区分,中书舍人和翰林学士在草诏范围和种类的分割上是错综复杂的。

以内外制来区分中书舍人和翰林学士的草诏权似乎也简单化了。明代黄佐《翰林记》对宋代的内外制进行了总结并作了细致的划分:“按宋两制:曰册文、表本、青词、密词、祝文、斋文、诏书、批答、口宣,內制也;曰皇后皇妃追封、先代皇女皇族册封、进封文武、封百官迁擢致仕加恩等诰敕,外制也。”[9](P974)宋代文学类书《文苑英华》对萧梁至唐五代的制诰作了详细的分门别类,第二册卷三八〇至卷四一九收入的为中书制诰,卷四二〇至卷四七二收入的为翰林制诰。中书制诰,按官职所属分为北省、南省、宪台、卿寺、翰苑、诸监、馆殿、环卫、东宫、京府、诸使、郡牧、幕府、上佐、宰邑、封爵、加阶、內官、命妇,共计十九类,在每一类里面又以官职的不同加以细分。翰林制诰,除了包括除授类,还包括诏令类,具体包括赦书、德音、册文、制书、诏敕、批答、蕃书、铁券文,共计八类。《文苑英华》对制诰进行分类时,中书制诰显然是按除授官职的种类来进行分类,仅仅包括除授类制诰,并没有包括其他种类的制诰,翰林制诰除了包括除授类制书,还包括赦书、德音、任免将相等这些事关军国重大事件的制诰,以及皇帝同诸蕃首领的往来的制诰等。《翰林记》对宋代内外制的划分和《文苑英华》对中书制诰和翰林制诰的区分,都是依据诏书的内容来分门别类,而没有考虑其他方面,如撰者的官职、诏书的载体等。学者岑仲勉就指出:“只就文字之性质区别之”,而不考虑撰写者的身份,“不问作者当日事实”。[10](P249)我们以《白居易集》所收制诰为例,《除赵昌检校吏部尚书兼太子宾客制》是白居易任职翰林学士时撰写的,《白居易集》把它收入在翰林制诰门类,《文苑英华》则把它归类在中书制诰门下。再者,《文苑英华》翰林制诰五十三卷,其中有一部分撰写于玄宗朝之前,如许敬宗《曲赦并州管内诏》、宋之问《为太平公主五郎病愈设斋叹佛文》,这和学士院设立于玄宗二十六年(738)的时间点明显是矛盾的。因此《文苑英华》对翰林制诰和中书制诰的区分,显然是按照宋代的标准来划分的,只有到了宋代,中书舍人草内制、翰林学士草外制的惯例才形成,所以《文苑英华》中书制诰与翰林制诰的划分,是受了宋代的影响,并不能作为区分唐代内外制的依据。

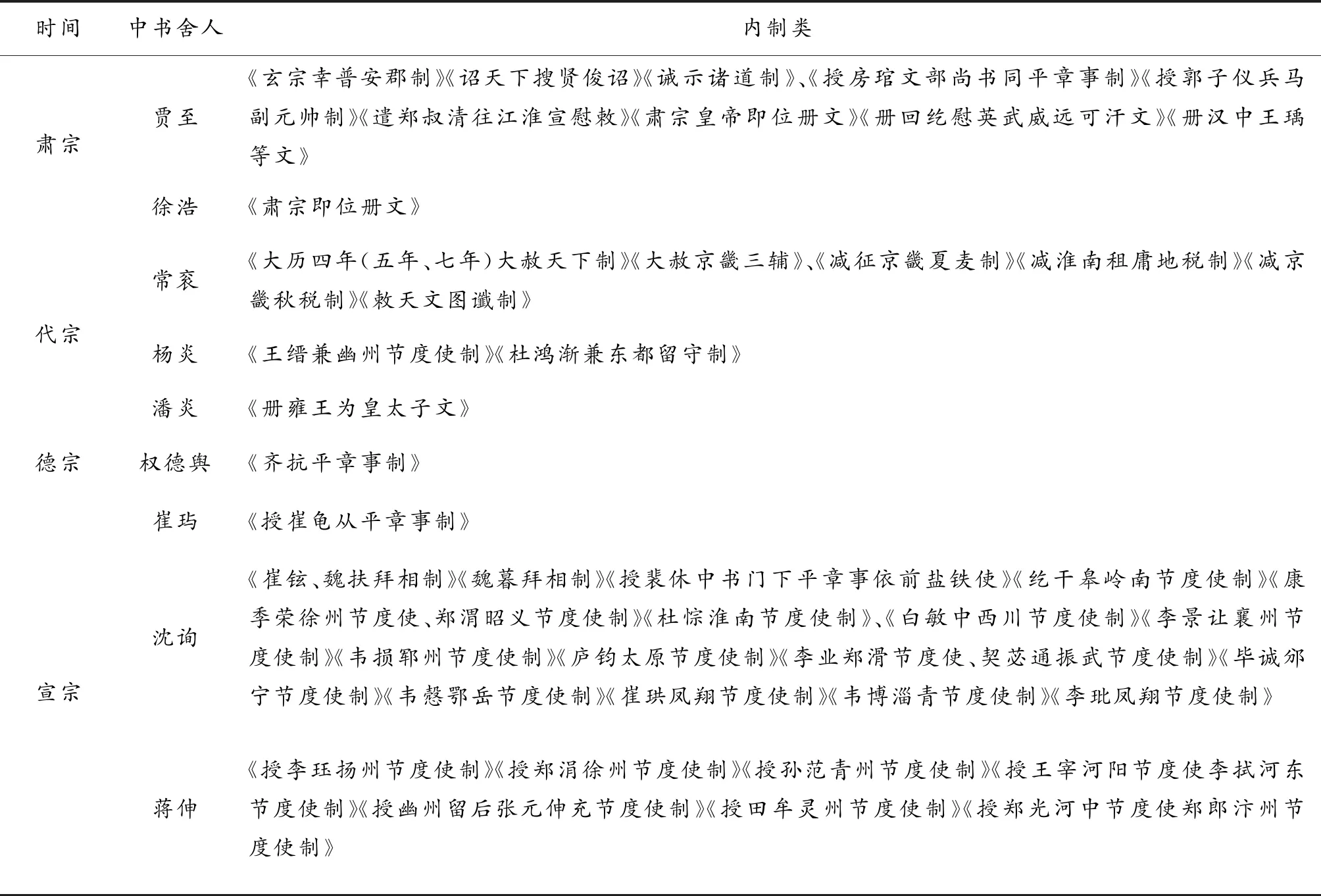

翰林学士自玄宗二十六年(738)设立以来,其地位一直就很高,尤其是德宗朝,翰林学士极受宠信:“德宗雅尚文学,注意是选,乘舆每幸学士院,顾问锡赉,无所不至,御馔珍肴,辍而赐之。”[1](P3)“贞元末,其任益重,时人谓之内相。”[1](P4)翰林学士由于受到德宗的高度重视,不仅物质上优待,政治上更是享有很高的待遇,有“内相”之称。但是即使在德宗朝翰林学士权力的欲望膨胀,仍然存在中书舍人草拟内制的现象,在翰林学士刚设立不久的玄宗和肃宗朝,凡传帝位、发要令,也多出于中书舍人之手,玄宗传位给肃宗的策文,就是时任中书舍人的贾至所写。[11](P58-59)张连城在《唐后期中书舍人草诏权考述》一文中详细考证了唐肃宗后中书舍人的草诏权,该文认为,肃宗代宗时期,中书舍人的草诏权远在翰林学士之上,从德宗开始,中书舍人在拥有外制草诏权的前提下,还享有拜免将相等部分的内制草诏权,该文还列举了大量的肃宗之后中书舍人草拟内制的实例。下面以张连城《唐后期中书舍人草诏权考述》[12](P89-93)所列举肃宗之后中书舍人草拟内制的实例为基础,再结合岑仲勉先生《翰林学士壁记注补》[13](P328-329,P345-346),兹把肃宗至宣宗中书舍人草拟内制的情况以表格形式摘录如下:

表1 肃宗至宣宗中书舍人草拟内制的情况

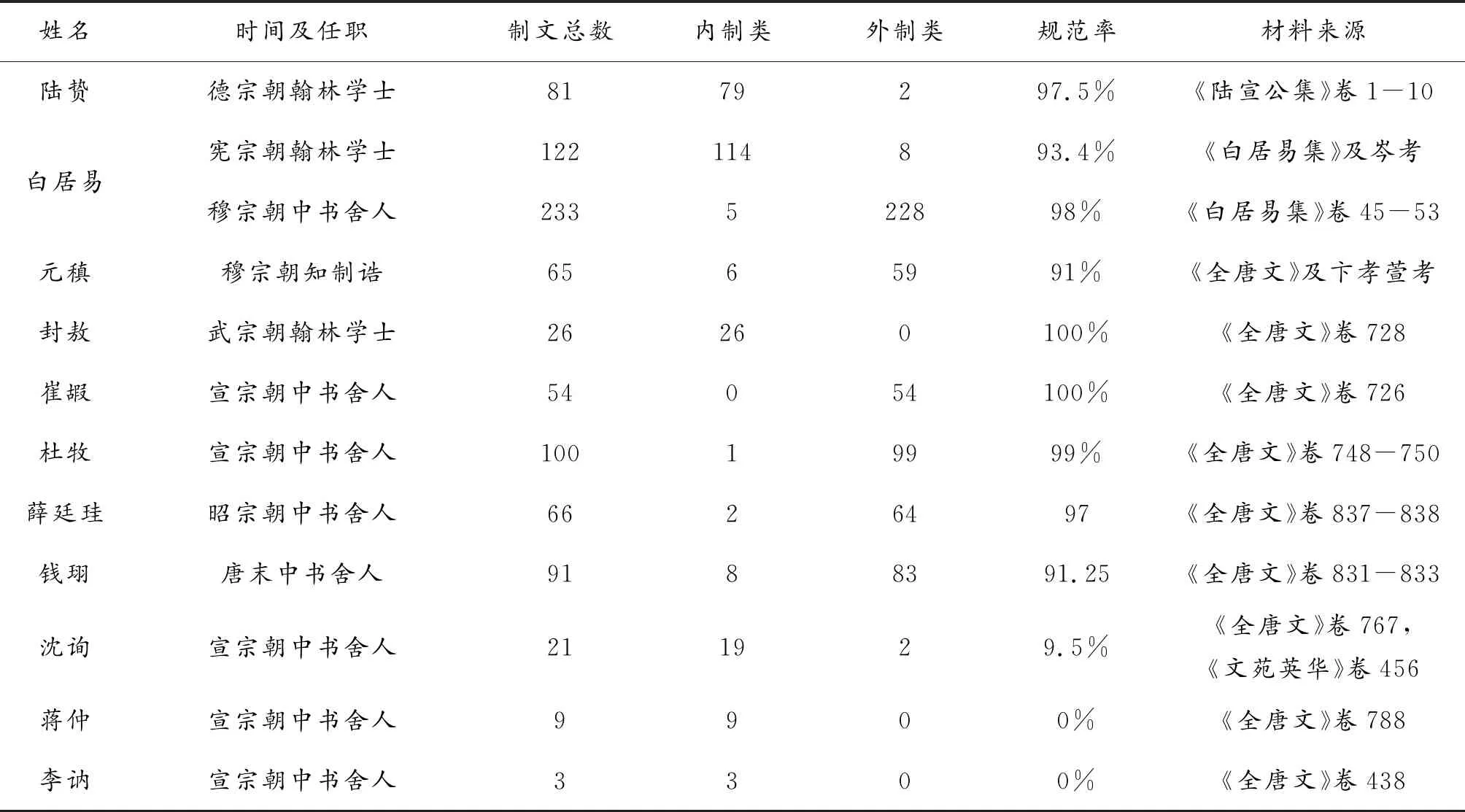

在分析唐代翰林学士和中书舍人草诏权时,除了要从内容着手,还要结合制诰撰写者的身份。毛蕾《唐代翰林学士》[14](P99)对唐德宗之后的部分中书舍人和翰林学士任职期间撰写的诏书进行了统计,兹转录如下:

表2 翰林学士、中书舍人与内外制

从上表可知,首先,从德宗开始,在草拟制诰方面,翰林学士与中书舍人分工比较明确,翰林学士草拟内制,中书舍人草拟外制,这种分工的格局一直比较稳定,但宣宗朝这种格局被打破,中书舍人草拟内制的现象很常见,这背后的原因还有待今后作进一步的探讨;其次,唐中后期翰林学士草拟内制、中书舍人草拟外制的格局虽然一直比较稳定,但也不是翰林学士和中书舍人在草拟制诰时不会越雷池半步,只能说翰林学士和中书舍人草拟制诰时有一个大致的范围,也会出现翰林学士草拟外制和中书舍人草拟内制的现象,翰林学士和中书舍人草诏时会出现相互渗透的现象。

二、中书舍人与翰林学士草拟内外制相互渗透的原因

由以上两个表格可知,除了少部分翰林学士能做到只草拟内制,如武宗朝的翰林学士封敖、宣宗朝的崔嘏,出现了大部分翰林学士草拟外制和中书舍人草拟内制的不符合内外制分工的现象,尤其是宣宗朝的中书舍人蒋仲和李讷,目前《全唐文》所收录其任中书舍人期间的制诰全是内制类。因此,翰林学士草内制中书舍人草外制的传统说法过于绝对化,而是存在相互渗透的现象。

其原因在于以下两个方面。第一,晚唐时期,随着中书门下的发展演变,宰相的决策权越来越大,并在翰林学士之上,翰林学士在中书门下体制下的决策权则明显下降;第二,翰林学士和中书舍人两个群体的成员并不是截然对立的,而是存在相互迁转的现象。据毛蕾《唐代翰林学士》的统计,翰林学士有32%的人迁转的归宿为宰相[14](P51),翰林学士能入相是其一生最大的荣耀,除了入相,中书舍人也是翰林学士迁转的一条重要途径,如陆贽、白居易、潘炎、沈询等,都是从学士院出院后迁转为中书舍人。以沈询为例,他离开学士院后草拟命相诏书有三篇:《崔铉、魏扶拜相制》《授裴休中书门下平章事依前判盐铁制》《魏暮拜相制》,草拟任命节度使诏书有十三篇:《纥干皋岭南节度使制》《康季荣徐州节度使、郑渭昭义节度使制》《杜悰淮南节度使制》《白敏中西川节度使制》《李景让襄州节度使制》《韦损郓州节度使制》《庐钧太原节度使制》《李业郑滑节度使、契苾通振武节度使制》《毕诚邠宁节度使制》《韦慤鄂岳节度使制》《崔珙凤翔节度使制》《韦博淄青节度使制》《李玭凤翔节度使制》,这十六篇制诰撰写的时间在大中三年(849)至六年之间,沈询离开学士院的时间在大中二年(848)十月,并同时任起居郎知制诰,大中四年(850)授中书舍人,因此这十六篇内制文书都是沈询在担任知制诰或中书舍人期间草拟的。翰林学士出院后迁中书舍人,在翰林学士缺员或情况紧急时,再临时请他撰写重要内制也是合情合理的。

三、结语

纵观整个唐代,唐前期,是由中书舍人掌诏书草拟的时期,但在唐前期也存在着他官草拟诏书的情况,如久视元年(700)由职事官充任知制诰的出现,由他官充任知制诰草拟制诰成为常态。随着翰林待诏、翰林供奉的相继设立,皇帝把一些重要的制诰让翰林院中的文学之士草拟,词臣翰林学士和中书舍人分掌内外制的模式初现端倪。唐中后期,随着开元二十六年(738)学士院的设立,中书舍人的草诏权逐步被翰林学士分割,翰林学士草拟内制、中书舍人草拟外制的格局逐步形成,德宗朝翰林学士的权力逐渐扩大,至宪宗朝,随着翰林学士书诏印的设置,翰林学士掌内制、中书舍人掌外制的格局基本定型,并延续到唐末。但即使两制的格局一直存在,翰林学士草拟内制、中书舍人草拟外制并不能过于绝对化,在整个唐中后期,中书舍人草拟内制的现象一直存在,这种现象在宣宗朝还极其突出。