雷珠单抗不同给药方案对病理性近视脉络膜新生血管病变的疗效观察

2022-03-05庞久彦寇姣姣康平王冬梅李满

庞久彦,寇姣姣,康平,王冬梅,李满

(三六三医院眼科,四川 成都 610041)

病理性近视(pathological myopia,PM)指伴眼后极部病变的高度近视,脉络膜新生血管(choroidal neovascularization,CNV)是其常见病变类型,占PM患者的5%~11%,也是造成PM患者视力丧失的重要因素,需积极治疗[1]。血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)的异常刺激在CNV发病中占重要地位,抗VEGF治疗逐步成为PM-CNV的主流治疗手段[2]。目前,临床上可供选择的抗VEGF药物种类较多,如雷珠单抗、康柏西普、贝伐单抗等。而部分研究[3]认为,这些药物在疗效及安全性方面并未显示出明显差异,但具体如何给药并无定论。本研究以雷珠单抗治疗PM-CNV患者,并对比了两种不同给药方案应用效果,旨在为该类患者合理给药提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年1月至2019年6月三六三医院收治的96例(96眼)PM-CNV患者。纳入标准:(1)屈光度≧-6.00 D、眼轴长度≧26.5 mm,且伴脉络膜萎缩灶、眼底漆裂纹等PM变化;(2)经眼底荧光血管造影(fluorescein fundus angiography,FFA)明确CNV荧光素渗漏表现,光学相干断层扫描(optical coherence tomography,OCT)明确视网膜水肿或视网膜下积液等病理改变;(3)均为单眼发病;(4)精神认知正常;(5)治疗依从性良好;(6)签署知情同意。排除标准:(1)非PM继发CNV;(2)合并视网膜静脉阻塞、糖尿病视网膜病变、血管炎、葡萄膜炎等其他脉络膜视网膜病变;(3)既往眼科手术史或PM-CNV相关治疗史;(4)合并重要脏器功能不全、感染性疾病、免疫系统病;(5)对治疗药物过敏;(6)存在精神病史;(7)无法取得随访配合。按给药方案的不同将纳入对象分为观察组及对照组,每组各48例(48眼)。观察组中,男性29例(29眼),女性19例(19眼);年龄28~74岁,平均(56.04±9.35)岁;患侧:左眼27例,右眼21例;最佳矫正视力(best corrected visual acuity,BCVA)0.6~1.0 logMAR,平均(0.79±0.18)logMAR;眼轴长度26.5~34.7 mm,平均(28.95±1.15)mm;OCT所测黄斑中心凹厚度(central macular thickness,CMT)241~430 μm,平均(369.25±94.38)μm。对照组中,男性26例(26眼),女性22例(22眼);年龄26~75岁,平均(58.15±10.27)岁;患侧:左眼23例,右眼25例;BCVA=0.6~1.1 logMAR,平均(0.80±0.15)logMAR;眼轴长度27.0~35.0 mm,平均(29.04±1.21)mm;CMT=239~428 μm,平均(362.71±90.24)μm。两组性别、年龄、患侧、BCVA、眼轴长度、CMT等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。本研究通过医学伦理委员会审核。

1.2 方法

治疗前1周,均告知患者抗VEGF治疗特点、计划及风险,经本人或家属签署知情同意后,按计划治疗。于治疗前5 d,予以0.5%左氧氟沙星滴眼液(参天制药株式会社)滴注患眼,4次/d,每次1~2滴;治疗当日,于眼科手术室按眼部手术要求准备,予以爱尔卡因滴眼液(美国Alcon公司)行表面麻醉,依次采用50 g/L聚维酮碘、0.9%NaCl溶液进行结囊膜冲洗;采用30 g注射针头,于距离角膜缘3.5 mm处、睫状体平坦部,以垂直于眼球方向进针,于玻璃体腔注射0.05 mL浓度10 mg/mL的雷珠单抗(瑞士诺华制药),注射完成后,指测眼压,评估患者光感,确保无明显异常,术毕后予以妥布霉素地塞米松眼膏(美国爱尔康公司)涂抹患眼,并加眼带覆盖;治疗后第2天开始,予以0.5%左氧氟沙星滴眼液滴眼,4次/d,连续用药5 d。观察组采取“1+PRN”法,即首次注射后(计为第0个月),从第1~12个月开始,每月随访1次,结合眼压、BCVA、OCT、FFA等各项眼科检查结果及病情情况,采取按需治疗(pro re nata,PRN)方案,再治疗标准[4]:OCT检查提示存在持续或新生视网膜下液,伴或不伴视网膜水肿;对照组采取“3+PRN”法,即首次治疗后,于第1个月、第2个月均再次行患眼玻璃体腔雷珠单抗注射,从第3~12个月再按PRN方案治疗。

1.3 观察指标

(1)BCVA、CMT级CNV面积:分别于治疗前、治疗后1、3、6、12个月,采用小数视力表评估患者BCVA,采用OCT仪(日本拓普康3D)测量CMT值,即以黄斑为中心,设置扫描模式(512×128)、深度(2 mm)及范围(6 mm×6 mm),测量视网膜色素上皮层与黄斑中心凹视网膜神经上皮层内表面的垂直距离,连续测量3次,取平均值;采取脉络膜铺片技术测量CNV面积。(2)疗效:于治疗后3、6、12个月评价临床疗效,疗效标准[5]:显效:治疗后BCVA提高≧2行,FFA检查提示脉络膜新生血管完全消退,CNV不再渗漏后仅轻微染色;好转:治疗后BCVA在2行内波动,FFA检查提示脉络膜新生血管部分消退,CNV渗漏面积降低幅度≧1/2;无效:治疗后BCVA无明显提高或下降,FFA检查提示脉络膜新生血管未消退甚至增加,CNV渗漏面积降低幅度不足1/2甚至增加,总有效率=显效率+好转率。(3)角膜内皮细胞及角膜散光度:于治疗前、治疗后6个月、12个月采用非接触式角膜内皮镜检查角膜内皮细胞密度,选择三面镜测定角膜散光度,均连续测量3次取平均值。(4)治疗次数及并发症:记录两组12个月内雷珠单抗注射次数,统计并发症发生情况。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 两组治疗不同时间点BCVA、CMT、CNV面积比较

治疗后1、3、6、12个月,两组BCVA logMAR值、CMT、CNV面积均较治疗前下降(P<0.05),但两组同时间点BCVA logMAR值、CMT、CNV面积比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组治疗不同时间点BCVA、CMT、CNV面积比较

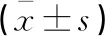

2.2 两组临床疗效比较

治疗后3、6、12个月,观察组临床总有效率分别为66.67%、83.33%、89.57%,与对照组的75.00%、87.50%、95.83%比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组临床疗效比较[n(%)]

2.3 两组治疗不同时间点角膜内皮细胞及角膜散光度比较

治疗后6个月、12个月,两组角膜内皮细胞密度、角膜散光度与治疗前比较,差异均无统计学意义(P>0.05),且两组间同时间点比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组治疗不同时间点角膜内皮细胞及角膜散光度比较

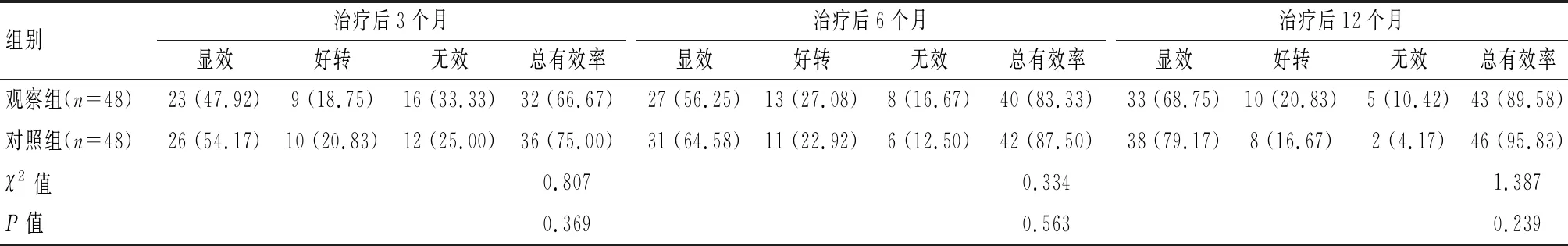

2.4 两组随访12个月内总注射次数及并发症发生率比较

随访12个月内,观察组雷珠单抗总注射次数低于对照组(P<0.05),两组均未出现视网膜脱离、眼内炎、并发性白内障等严重并发症,观察组并发症总发生率为14.58%,与对照组的18.75%比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

表4 两组随访12个月内总注射次数及并发症发生率比较[n(%)]

3 讨论

既往对PM-CNV有多种治疗手段,常见物理疗法如激光光凝、经瞳孔温热激光治疗通过促进脉络膜异常新生血管萎缩对PM-CNV有一定改善效果,但该类治疗同时对视网膜各层正常组织细胞也可产生一定损伤,故其应用有一定局限[6]。光动力疗法对CNV虽也有较好效果,但其治疗并不能永久阻塞CNV,远期疗效存疑[7]。手术治疗理论上可摘除CNV,但可能引起晶状体混浊、视网膜脱落等严重并发症,目前也并非PM-CNV一线治疗手段[8]。VEGF是血管内皮细胞增殖、迁移的重要因子,有促进血管扩张、渗漏作用,与新生血管形成关系密切,抗VEGF曾在多种视网膜血管生成疾病治疗中有重要应用,目前已成为PM-CNV一线方案[9]。

本研究采用的雷珠单抗作为一种小分子重组蛋白,含有VEGF-A人源化单克隆抗体Fab片段,该药自2012年以来被我国食品药品监督管理局批准用于年龄相关性黄斑变性等疾病治疗[10]。雷珠单抗经玻璃体腔注射后,可快速到达PM-CNV患眼,通过同时作用于多个VEFG亚型及相关降解产物,发挥抑制新生血管形成、减轻视网膜渗出及黄斑水肿作用,进而有助于患者视力改善,而且雷珠单抗因其小分子特效,减小了机体免疫应答风险[11]。当前国内外已有多项研究[12-14]报道,雷珠单抗在PM-CNV治疗中的有效性,但该药虽能短期维持或提高患者视力,但不同患者治疗后反应性不同,且重复治疗往往难以避免,如何制定治疗方案维持长期疗效仍是临床关注重点。既往关于雷珠单抗治疗新生血管年龄相关性黄斑变性(neovascular age-related macular degeneration,nAMD)患者的研究报道较多中,最先有研究认为,通过每月连续眼内注射雷珠单抗能改善nAMD患者BCVA[15];而后有学者[16]发现,nAMD患者采取每月连续3次注射雷珠单抗后,在OCT指导下进行长期按需治疗亦能取得相同治疗效果,即“3+PRN”方案;而随着研究进展,有学者[17]指出,采取“1+PRN”方案治疗nAMD患者取“3+PRN”疗效相近。但目前关于雷珠单抗治疗PM-CNV行“1+PRN”和“3+PRN”方案的对比研究相对较少,Ruiz-Moreno等[18]一项基于6年的随访研究发现,采取“1+PRN”或“3+PRN”对患者近远期疗效及视功能改善基本一致。本文研究也显示,治疗后1、3、6、12个月,两组BCVA logMAR值、CMT、CNV面积均较治疗前改善,治疗后3、6、12个月,观察组疗效可达66.67%、83.33%、89.57%,对照组为75.00%、87.50%、95.83%,且两组同时间点临床指标及疗效比较均无明显差异,说明两种方案治疗效果相当。雷珠单抗玻璃体腔注射治疗上属于一种眼科小手术,不可避免对角膜等眼内正常组织产生一定影响[19]。本研究发现,两组治疗后6个月、12个月,角膜内皮细胞密度、角膜散光度与治疗前比较无明显改变,提示两种给药方案对患者角膜影响较小。本研究中,两组均有一定并发症发生率,其中以结膜下充血和眼高压较为常见,但总发生率无明显差异,说明两种治疗方案安全性相当,但仍提示临床治疗后需重视相关并发症观察,避免带来不良影响。此外,观察组总注射次数较对照组少,提示行“1+PRN”方案治疗一定程度上可减少给药次数,性价比较高,与孙早荷等[20]报道类似。

综上所述,采取“1+PRN”或“3+PRN”方案行雷珠单抗玻璃体腔注射治疗PM-CNV患者,可取得相近治疗效果,且对患者角膜损伤、并发症影响相当,但前者能相对减少总治疗次数,性价比更高。