国学实修视域下的太极拳探究

2022-03-04孙高平杨维

孙高平 杨维

研究目的:通过研究、继承和弘扬中国优秀传统文化以助于建立民族文化自信、维护国家文化安全、提高国家文化综合实力,并在此过程中落实习总书记提出的“学到的东西,不能停留在书本上,不能只装在脑袋里,而应该落实到行动上,做到知行合一、以知促行、以行求知”指示精神。为此,学者对传统文化经典中的境界和理论要有切身体会和实证既而发自内心的认同,这样才有利于文化自信的建立,有利于维护国家文化安全,如在此基础上再能培养一批可以完整继承实践国学体系的人才,则更有利于国家文化综合实力的提高。为此,文章认为“实践国学”是“知行合一”的现代表达,是对中国优秀传统文化的实修和践行。“实践国学”在实修系统构建上对太极拳进行了整理和改造,并使之成为“实践国学”的实修手段,文章继而对太极拳的文化理论进行研究,以充实“实践国学”实修系统的文化内涵,从而完善“实践国学”实修体系。

研究方法:通过修学太极拳即“实践国学”实修手段,以亲身体会和实证传统文化的境界和理论,并将此与经典记录的境界和理论进行比较研究,在国学实践背景下通过文献资料法、归纳总结法、实证分析法、演绎分析法等研究方法,对作为实践国学背景下的太极拳文化发展问题进行研究。

研究结果:太极拳是国学的实践方法,是传统文化指导下的一种自我改造的活动。在太极拳的练习过程中可使学者通过反省(返观内照)发现自心本源,从而证悟“道”的真实含义,完成“内圣”的修身之路。同时,通过推手、散手等训练体验兵家精髓。即推手时,一方模拟进攻以制造矛盾,另一方以“舍己从人、引进落空”等技术完成“避实击虚”的策略从而化解矛盾。达到学以致用的“外王”目的。太极拳的核心理念“中和思想”源于中华文明的根源“河洛思想”,其他理念也和诸子百家有着千丝万缕的联系。

首先,太极拳与兵家的关系最近。其五部功夫:站桩、炼劲、走架、推手和散手与《孙子兵法》载“经之以五事”的“道、天、地、将、法”有着异曲同工之妙。站桩可使学者证悟以“道”统诸法;炼劲可使学者体会“天”时之变,走架可使学者掌握“地”势之换;推手可以培养为将者“智信仁勇严”的品格;接手可以增强法度意识。

其次,太极拳与道家的渊源最深。所谓的“太极状态”即是道家的先天境界。“太极状态”是“动静之机,阴阳之母”的状态。“动静之机”是将动未动之时,动静转换之处。“阴阳之母”是阴阳没有产生以前能生阴阳的本体。文章认为在这种“太极状态下”的一切运动都是太极拳没有具体招式可言。这种境界在道家称为“上古天真”,即不断减少意识作用的习气和对肉身的依靠和,不断地增强天真自性作用的习惯,这是太极拳和道家修行所共同向往的目标。

最后,与儒家的联系最密,太极拳在儒家是其修身之道。文章认为,儒家的道德品格不是教条,不是生硬的死规矩。而是学者通过实际修学证明其道理的正确性从而自发自愿之举。儒家的礼仪规矩也不能生搬硬套的强加于人,要从自身做起,以身作则。子曰“己所不欲勿施于人”,而应该通过实际修学、身体力行把理论和实践相结合,既而达到体用一如的自在境界,即孔子所谓“随心所欲而不逾矩”的境界了。太极的动作心法就与儒家的要求不谋而合。

研究结论:太极拳是培养文武双全、理事双修、内外双治,具备大格局、大气魄、大智慧人才的必由之路;是实践国学的实修方法,是落实文化自信的通途大道,是保障文化安全的坚强基石。在复兴中华优秀传统文化的时代要求下,太极拳其特有的价值和意义,值得深入研究和发掘。

文章认为,太极拳的思想文化应当进行升华并加以整理即在马克思主义哲学指导下完善其理论体系;太极拳的技术体系应当进行科学化的改造,它應当以生命科学为指导明确提出人体生命内在机能的运行规律,并参照传统的精、气、神的锻炼体系,清晰的阐述出训练方法、步骤、标准、目的和评价标准,继而提出适应新时代需求的科学训练体系。建议国家和社会应当组织有关力量,将文中上述观点和认识进行深度挖掘和系统整理设计,尽快建立起层次清晰、思路完整、观点明确的思想文化实证体系和生命科学实践体系的太极拳构架,并不断丰富其内涵。在练习太极拳健身的同时,体悟传统文化思想的高深厚重。使它成为自我改造的方法和改造世界的起点。

习近平总书记在北京大学师生座谈会上的讲话中指示:“要力行,知行合一,做实干家。‘纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。学到的东西,不能停留在书本上,不能只装在脑袋里,而应该落实到行动上,做到知行合一、以知促行、以行求知。”

为了落实习总书记的指示精神,笔者在《当代国学核心问题之简述》中正式提出了“实践国学”的概念。认为“实践国学”是“知行合一”的现代表达。“实”是实修,“践”是践行,“实践国学”是对中国优秀传统文化的实修和践行。“实修”是按照经典道德标准、用传承的方法进行自我改造,“践行”是以造福天下为目的对自然界和人类社会进行革新改造。“实践国学”在实修系统构建上吸收和借鉴了传统太极拳的精神内核和实操方法。

太极拳是传统文化的瑰宝,是中华民族智慧的结晶。它充分体现了中华民族的文化和思想特质。它不但可以维护人民群众的身心健康,还可以完善个人修为提高道德修养水平。太极拳具有简单易学,效果显著,安全可靠,无副作用等特点。太极拳是国学的实践方法,是传统文化指导下的一种自我改造的活动。在太极拳的练习过程中可以促使学者通过反省(返观内照)发现自心本源。

文章认为,当代太极拳发展应淡化其格斗意义,强调其作为国学思想载体、修身养性和传统文化实践等诸多层面的价值。提倡太极拳的锻炼是“内圣”的修身之路,是自我反省,自我改造的方式方法。同时,将推手、散手等训练升华到体验兵家谋略的范畴上来。即推手时,一方模拟进攻以制造矛盾,另一方以“舍己从人、引进落空”等技术实现兵家“避实击虚”的策略从而化解矛盾的锻炼。如此,学者可以切身体会兵家的精髓,提高妥善处理矛盾的能力,达到学以致用的“外王”目的。所以,太极拳的修学是“内圣外王”之道,是实践国学实修之路,是落实“知行合一、以知促行、以行求知”的不二法门。

1 河洛思想与太极之道

河出图,洛出书。《河图洛书》为中华五千年文明之根本。前有图书,后有文王演八卦相荡,化为《易经》。文章从河图表无极之体、太极拳理法与河图思想相契合、洛书载反本还原之道、洛书与太极拳心法的契合等方面论述了“河洛思想”是中华文明的源头和根本,也是传统太极拳体系构建的基点。中国传统文化的精髓当在此“河洛”之间求之,并且,“只装在脑袋里”的“河洛思想”,要通太极拳为入手方法去体察其真意以“落实到行动上”实现“知行合一”的境界。

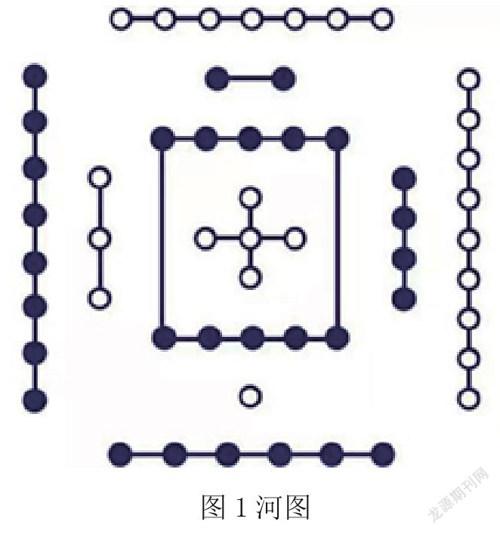

1.1 河图表无极之体

如图1:河图为方形,有黑白共五十五子,所谓“大衍之数五十有五”之说即源于此。图中白子摆放奇数代表阳,黑子摆放偶数代表阴。图1中央为“五、十”,十为阴、五为阳,阴阳性相反,故二数相会用减法,谓之“中”。十减五等于五,就是“中中”。同理,图中上方的白七黑二,七阳二阴,阴阳会合差为五,得“上中”。下方的白一黑六,一阳六阴,阴阳会合差为五,得“下中”。左面的白三黑八,阳三阴八,会合阴阳差为五,得“左中”。右边的黑四白九,阳九阴四,阴阳相会差为五,得“右中”。故知,中央和上下左右四方,五处阴阳会合折中的结果都为五,即此五方阴阳合时处处得五,处处不离此中。

此五方表五行即金、木、水、火、土是化生世界万物的基本能量,从阴阳分离的现象上看是各个不同的,但是从阴阳和合的本质上看都是“中五”。即此世界一切萬物的本源都是此“得中之五”,乃万法归宗之根本,即所谓“无极”的状态。

1.2 太极拳理法与河图思想相契合

《太极拳论》之“太极者无极而生”的“无极”从河图的角度看可以理解为“中五”之体。此“中五”之体是金、木、水、火、土五种能量的本源。如图1,中央五减十;下方六减一;上方七减二;左边八减三;右边九减四皆得五。故若阴阳二数相会合则得“中五”“无极”之体。《太极拳论》所言“阴阳之母”的意思即在阴阳相会之处所得之“中五”。

若阴阳二数相背离则化生五行,即“天一生水,地六成之;地二生火,天七成之;天三生木,地八成之;地四生金,天九成之;天五生土,地十成之。”故知阴阳背离则天地分而五行化生,阴阳会合则天地合而四象归中,此亦是太极拳阴阳五行造化之理。

《太极拳论》又言“动静之机”,太极拳法由动入静、静中求动。从河图的角度看“静”表不动之“中五”,“动”表四方之“阴阳”,由河图可知,它数虽感应而生,然其差总不离此“中五”,此与太极拳“动中求静”之要如出一辙。如此可知太极拳实乃按照河图所示的动态平衡、折中化解的道理进行运动的,其所载之思想体现了河图之真意,通过太极拳的修学,让学者对本来玄不可测的河图思想得以亲身体会。

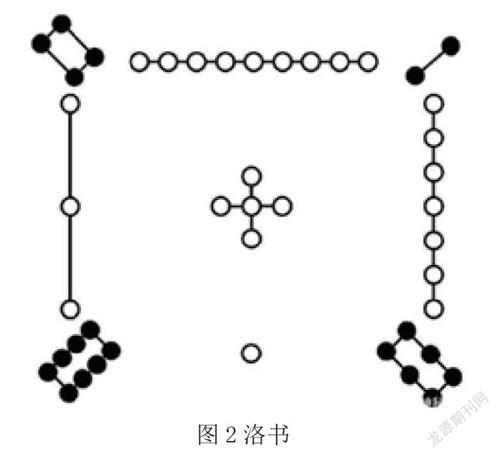

1.3 洛书载反本还原之道

洛书中央的“白五”即是河图中央的“白五”,也是表示无极、中道或本体。洛书是河图的运动即所谓“无极而太极”的过程。洛书是由河图旋转运动为四正四隅相结合的八方图,因其旋转而生故也可以理解为圆图。即河图是无极本体能生而未生的太极状态,洛书则记载了在阴阳五行化生空间方位的情况下,如何不离本体,回归本源的方法。

如图2:中央“白五”下(北)会“白一”和为“黑六”,阳阳为阴,故“黑六”右旋至右下(西北)。

中央“白五”左(东)会“白三”和为“黑八”,阳阳成阴,故“黑八”右旋至左下(东北)。

中央“白五”上(南)会“白九”和为“十四”,十归零,故以“黑四”表示,积阳成阴,故“黑四”右旋至左上(东南)。

中央“白五”右(西)会“白七”和为“十二”,十归零,故以“黑二”表示,叠阳转阴,故黑二右旋至右上(西南)。

故上乃“造化之功”的“造功”,即以中求正,“阳极阴生”,阴阳相荡,万物滋生。

在此万物滋生的境界,若欲不迷本心,回归本源。则当反其道而如下行之:

“黑六”左旋遇“白一”而化“中五”。

“黑八”左旋遇“白三”而化“中五”。

“黑四”左旋遇“白九”而化“中五”。

“黑二”左旋遇“白七”而化“中五”。此“阴阳和合”之法乃造化之“化功”。且“二、四、六、八”诸阴皆右旋,同时左旋之则恢复“中五”之本源,即老子所谓“反者道之动也”。

然于此左右旋转当中仍有不动之直心。洛书的四正四隅依“米”字形取直线,和皆为十五,与河图中央之数一致。故洛书虽是河图的变化,“中五”之体实则未动,若只观察此图的一部分,则好像有左右旋转的状态,若以平衡对称的全体看待,则本来寂静、如如不动。(如图2)由此,可以认为洛书是动中求静,河图是本来寂静。洛书是太极之用,河图是无极之体。洛书是由相归性,河图是自性天真。

1.4 洛书与太极拳心法的契合

太极拳锻炼的目的是要求学者在自身中分清阴阳,并且据此发现背后的“阴阳之母”即“中五”之体。在太极拳中,阴阳是有特指的。一般认为意劲为阳,神气为阴,阳劲则阴运之,故意劲宜右旋;阴气则阳复之,故神气宜左旋。阴则阳之、阳则阴之,如此阴阳调和、四象归中、五行攒簇、契机扭转、虚空粉碎,此乃脱离造化束缚之时,有一点灵明跃出,学者当如人夺宝急认取之,故有夺造化之说。此与洛书之理无二无别。但是,如果只是从知识的角度去理解洛书,那么洛书深不可测,悬而未决。如果,学者通过太极拳实修的角度去体验洛书的精髓,则“如人饮水冷暖自知”也。

由上可知《河图》折“中”以得“五”,《洛书》直“和”乃得“十”。而此“五、十”皆在《河图》的中央。“五”可以理解成本来无相的本体,“十”可以理解为全体的大用。而此“五、十”一处,表示体即用,用即体,体不离用,用不离体。故河洛思想的精华可以总结为“中”“和”二字,子曰:“致中和,天地位焉,万物育焉”。意思就是将《河图》《洛书》的思想统一起来,在一个体用不二的整体层面上去认识。就在这个整体上天地万物都由它化生。

故在“先天无极”的状态中进行“阴阳平衡和合”的太极运动,既是体验此“致中和”的真实下手处,也是实现觉悟大道、回归本来的根本途径,更是掌握中国传统文化精髓脉络的具体手段。

2 太极拳与诸子百家文化相辅相成

太极拳不但是中华文化根源“河洛思想”的载体,也是掌握“道”即了解和应用真理的途径。“道”是中国诸子百家共同研究的内容,太极拳也因此和诸子百家之间产生了关系。作为武术的太极拳一般认为与兵家的关系最近,故文章详细阐述了太极拳五部练习的兵家文化内涵,又从太极即道家的先天境界、太极拳即儒家的修身之道等方面简述了太极拳和诸子百家的代表道家和儒家的内在联系。

2.1 太极拳五步练习的兵家文化内涵

《太极拳着手法门》言:“欲于斯道有所成者,必历五层功夫。一曰:站桩,二曰:炼劲,三曰:走架,四曰:推手,五曰:散手。”可知传统太极拳练习是由站桩、炼劲、走架、推手和散手五部分组成的。此五部与《孙子兵法》载“经之以五事”的“道、天、地、将、法”五事有着异曲同工之妙。

2.1.1 站桩练习可使学者体会第一事“道”

太极拳桩功的练习是传统太极拳的入手功夫。其身形的基本要求是正直。长期按照此身形要求锻炼,可以使骨骼复位,经络通畅,气血循环无碍。则身体内壮,心情愉悦,意志坚定。个人修身如此,若大而广之,齐家、治国、平天下的根本莫不是此“正”字。正如《道德經》所言:“以正治国,以奇用兵。”

传统太极拳站桩的目的是“意与力合”,即通过练习发现自身的“内劲”并用意念控制其运动。内劲实际上就是人体的生命力,在内体现在驱动心跳、呼吸、内脏蠕动等现象,在外体现在平衡大气压力和克服地球引力进行运动的能力。这个生命力散落在身体的各个角落,比如骨缝、穴位、经络、脏腑乃至每一个毛孔。传统太极拳通过站桩的反观内照发现这生命力并尝试用意念加强对其控制。这些零散的力,被意念协同一致的集合就叫做内劲。

若以此为启发则《孙子兵法》所载“一曰道”“道者令民与上同意也”就可以切身体会了,即“民”可以理解成散落的生命力,“上”可以理解成内劲而“同意”可以理解为“与意合”。

2.1.2 炼劲可使学者体会第二事“天”

传统太极拳以十三势单操为内劲练习的主要方式。因在学习过程中需反复单独练习一势,熟练以后再练习下一势故称之为“十三势单操”。通过十三势单操的练习可以熟悉和掌握传统太极拳内劲在意念的调动下实现平圆和立圆以及开合、顺逆、大小、动静的转换。十三势单操可以使修学者熟练掌握以意领劲,劲意相合的状态,实现太极拳用意不用力的要求。

受此启发,《孙子兵法》所载“二曰天”“天者,阴阳、寒暑、时制也”的“天”可以理解为矛盾双方对立统一的辩证关系,而在炼劲中体现为开合、顺逆、大小、动静的转换,如此,通过炼劲的修学可以锻炼学者深刻体会和熟练掌握矛盾的对立统一性即辩证法。

2.1.3 走架可使学者体会第三事“地”

不论太极拳套路有多少势,去掉重复部分,大都是以三十七势为基本训练内容。三十七势是以“用意非力,意为神使,神以运气,气以运身”为主要心法,即可以熟练掌握内劲在不同方位进出身体,并使劲头(发点)和劲尾(落点)之间高低前后错落而产生势差,以此势差推动身体运行的一种拳法。即《太极拳论》所谓“仰之则弥高,俯之则弥深,进之则愈长,退之则愈促。”就是在高低快慢转换过程中产生势差并以此为行拳走架的动力。故此三十七势练习的目的就是在不同的角度创造和利用势差以研究如何“得机得势”。

据此《孙子兵法》所载“三曰地”“地者,远近、险易、广狭、死生也”的“地”可以理解为通过地利以“得机得势”。而兵法所述的地利亦是通过地形的“远近、险易、广狭、死生”之区别所产生之势差并加以利用的研究。故有“善战者,求之于势,不责于人,故能择人而任势”的说法。

2.1.4 推手可以培养将才

《着手法门》有言:“推手者,知彼之功夫也。须行‘粘连贴随之法,用‘四两拨千斤之策,不丢不顶,全在珠扣,身如一影得见而不得触,能则落空,得触则重,重则滞,戒之。”意为推手是训练知人之功夫,基本技法是“沾连粘随”和“四两拨千斤”,实现身如一影的效果。即在别人干扰的时候,也能顺利周流内劲,实现牵一发而动全身的战略目标。

可见太极拳推手是太极拳修炼体系的重要组成部分,是内修和外用的重要过渡。太极拳通过站桩、炼劲、走架完成对自我身形、内劲和运动趋势的了解和掌握。然后通过推手的训练,锻炼在外力干扰的情况下,通过“沾连粘随”保持身形中正、内劲通畅,即兵法所谓“立于不败之地”的要求。同时,应用觉知发现对方的破绽,并以运动趋势破坏其平衡即太极拳所谓“四两拨千斤”,兵法所谓“避实击虚”。

《孙子兵法》所说“四曰将”“将者,智、信、仁、勇、严也”。如此训练,学者可以深切体验和灵活掌握兵法中“出其不意、攻其不备、奇正相生、形势相成、避实击虚”的精髓,可以成其“智”。

在推手练习中,学者在保持自身中正通畅的前提下,无论对手用力多大都可以保持重心不受干扰。如此反复练习则可以提高自信。“信”就是自信心,相信只要我方站在正义的一面则“正义是永远不可战胜的”。

在推手练习中,学者身体松开,骨节灵活,因势利导,借力打力,求于势而不责于人,故能爱兵如子以成其“仁”。学者立身中正,顶天立地,与天地浩然之气相合,心无恐惧,不畏死亡,故能成其“勇”。学者在推手中掌握尺度需毫厘不差,轻重缓急需锱铢不乱,如此可以成其“严”。

文章推论古代儒将们并不是死读兵书,而是有一套类似太极拳的体系为修学兵法的下手用功处。史上姜子牙、张子房、诸葛孔明等儒将,虽无统兵实战的经验却能运筹帷幄、决胜千里的原因正在于此。

2.1.5 接手可以培养法度意识

接手是散手的训练,散手没有固定的方法,应物自然而已。正如《孙子兵法》言:“兵无常势,水无常形,能因敌变化而取胜者谓之神”。但是,接手训练还是有法可寻的。其身法有起、落、钻、翻。其步法有闪、展、腾、挪。其手法有沾、黏、连、随。其劲法有断劲、分劲、鼓荡劲、截劲、搅劲、投劲、漏劲、临皮劲、漂浮劲、离劲、凌空劲、惊炸劲等。其心法有冷、弹、惊、抖、恍惚、脆等。其具体操作,非实践能知,文中不再详述。

《孙子兵法》强调的“五事”中的第五事就是“法”,虽然此法与彼法不同,但是,可以通过接手的练习,体验法度的重要意义,触类旁通并在军事活动中有所借鉴。

2.2 太极即道家的先天境界

《道德经》言:“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。”在道家体系中,以“得道”为最高目标。又言“反者道之动”。

王宗岳《太极拳论》所云:“太极者,无极而生,动静之机,阴阳之母也。”按照道教的理解,其中的“道”就是无极,而“一”是太极,“二”即是阴、阳,“三”是天、地、人。“太极”是阴阳未分的天真本源(无极)造化万物的能力,即无极而生,生生不息,八卦相荡,才形成了万物。

文章认为太极的状态就是“动静之机,阴阳之母”的状态。所谓动静之机,就是动和静转换之地,将动未动之时,或者说有加速度而没有速度的状态。所谓阴阳之母就是能生阴阳的本体,或者说,阴阳没有产生以前的状态。太极拳认为在这种太极状态下运动都是太极拳,没有具体招式可言。也就是说太极拳即在道家“与道合真”“无为而无不为”的先天境界中的运动。这种境界是学者本身所具有的“虚灵”状态,即自己的本来面目,在道家稱为“上古天真”。即不断减少对肉身的依靠和意识作用的习气,不断地增强天真自性作用的习惯。也是太极拳和道家修行所共同向往的目标。

2.3 太极拳即儒家的修身之道

儒家的教学步骤按照《大学》记载有:格物,致知,诚意,正心,修身,齐家,治国,平天下。其中以“修身”为“内圣外王”的衔接点。所谓:“天子以至于庶人一是皆以修身为本。”即是此意。

儒家的修身和太极拳的修学基本一致。“格物”的意思就是天地万物各归各位。从修身上讲就是正身。子曰:“其身正,不令而行。其身不正,虽令不从”。正身无非是把头、胸、腰、胯、膝、足按照礼仪要求摆正,其与太极拳的头顶虚灵、含胸拔背、填腰裹胯、提膝开足不谋而合。儒家的品德,也是通过这些方法修学所得,不是生硬的死规范。更不能生搬硬套的强加于人。儒家修学的目的是“随心所欲而不逾矩”。礼仪规矩一开始不能从外面讲,要从自身做起,以身作则。

故此,文章认为太极拳的修学,其实,就是儒学经典的自我实践。是把书本上的道理,落实到自身的运动上去。这也是实践国学的意义所在。

3 结语

太极拳是传统文化精华的凝结,是国学实践之路,是体会和感悟中华五千年思想的绝佳途径。为了适应时代的需求,文章认为,太极拳的思想文化应当进行升华并加以整理即在马克思主义哲学指导下完善其理论体系;太极拳的技术体系应当进行科学化的改造,它应当以生命科学为指导明确提出人体生命内在机能的运行规律,并参照传统的精、气、神的锻炼体系,清晰的阐述出训练方法、步骤、标准、目的和评价标准,继而提出适应新时代需求的科学训练体系。

文章建议国家和社会应当组织有关力量,将文中上述观点和认识进行深度挖掘和系统整理设计,尽快建立起层次清晰、思路完整、观点明确的思想文化实证体系和生命科学实践体系的太极拳构架,并不断丰富其内涵。在练习太极拳健身的同时,体悟传统文化思想的高深厚重。使它成为自我改造的方法和改造世界的起点。

综上太极拳绝非一介武夫之事。实乃培养文武双全、理事双修、内外双治具备大格局、大气魄、大智慧人才的必由之路;是实践国学的实修方法,是落实文化自信的通途大道,是保障文化安全的坚强基石。在复兴中华优秀传统文化的时代要求下,太极拳其特有的价值和意义,值得深入研究和发掘。

(作者单位:1.菲律宾卡威迪国立大学;2.上饶师范学院武家学派研究中心)