论我国法上“滥用”的判断标准

2022-03-03张悦

内容摘要:权利(权力)皆有边界,不应被不正当行使。我国法律关于“滥用”的表述具体涵盖“滥用权利”“滥用权力”以及“滥用地位”三种类型,其成立的前提在于行为主体存在基础性权限并实际行使了该权限。然而,何种情形下构成“滥用”,在理论言说与司法实践上却众说纷纭。不同类型下“滥用”的判断标准有所不同,但对于“滥用”行为本身的判断也存在一定的元标准。应当明确主观过错作为滥用行为考察要素的必要性,同时在行为人主观方面难以查明的情况下,采用客观兼主观的推理逻辑对主观过错进行认定,考察客观行为是否符合法律之目的精神,以最小伤害原则为尺度,以社会一般观念为限度,结合相对人受损程度与行为人获益程度的合比例性考量以及特定情形下的正當性考量,以推定行为人之主观过错,对“滥用”行为进行主客观相结合的判断。

关键词:滥用 构成要件 过错推定 判断标准 元标准 法律逻辑

中图分类号:DF0 文献标识码:A 文章编号:1674-4039-(2022)01-0185-200

孟德斯鸠曾言:“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。” 〔1 〕也正因如此,关于禁止权力、权利滥用的规定业已成为各国法律的通例,我国现行法律也不例外。通过在相关法律法规网站进行检索可以发现,我国规范性法律文件中存在大量关于“滥用”一词的表述。然而,不论是在理论还是实务中,“滥用”的判断标准和识别方法并未达成共识,甚至认定与判断的标准迥然有异。同时,“滥用”在界定上因附随不同客体如“权利”“权力”“地位”时也存在不同的判断理念,若不对其进行合理地总结与归纳,不仅不利于法律的正确适用,甚至“滥用”评价本身也会被不加节制地使用,影响个体权利和公共利益的实现。正如有学者所言:“防止规则被滥用,是后法典时代的重要工作。” 〔2 〕笔者主要从滥用的类型划分出发,通过对不同学说和司法实践的梳理,就“滥用”行为的构成要件、判断标准以及评价方法进行阐释,以求教于诸方家。

一、我国法上的“滥用”规定及其类型分析

通过检索我国现行规范性法律文件可以发现,不同级别的规范性法律文件对滥用行为的规定存在差别,其中全国人大及其常委会制定的法律对于“滥用”的规定大都指涉“滥用职权”“滥用权利”。在国务院发布的行政法规中大多限于“滥用职权”以及“滥用市场支配地位”,而在各部门规章中主要体现于“滥用职权”和“滥用股东权利”等。同时,对于以调整个人权利、利益等平权关系的私法制度来说,主要体现在“权利”的滥用上。例如,我国民法典就有“滥用出资人权利”(第83条)、“滥用民事权利”(第132条)、“滥用地役权”(第259条)等表述。对于调整公共关系、社会秩序的公法制度而言,主要体现在对“权力”的滥用上。例如,我国刑法、行政诉讼法、道路交通安全法等都有关于“滥用职权”“滥用管理公司、证券职权”“滥用行政权力”等表述。对于以调整社会经济关系而兼具公私法性质的经济法领域而言,则主要提及对相关地位的滥用等。如反垄断法第3条关于垄断行为的规定就包括“滥用市场支配地位”,公司法第20条则有“滥用公司法人独立地位”,国际海运条例第21条有“滥用优势地位”等表述。值得一提的是,不同的法律文件中同样有属于管理性规范的公法部分,以及属于自治性规范的私法部分,在其中也存在不同性质的“滥用”表述。另外,我国法律中还有关于其他滥用行为的规定,例如证券法第110条规定的“滥用停牌或者复牌”行为等,但依其行为的性质、目的以及行为后果所影响的社会关系,可以最终将其一一归类到滥用权利、权力或相应地位的范畴。总体而言,我国规范性法律文件中关于“滥用”的类型主要可划分为“滥用权利”“滥用权力”以及“滥用地位”三类,以下分述之。

(一)滥用权利

我国法律关于禁止滥用权利的规定源于宪法第51条,该条规定:“中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。”这一条文中虽未出现“滥用”字眼,但禁止滥用权利损害国家、社会、集体的利益以及其他公民合法的自由和权利的精神昭然若揭。2021年起实施的民法典第132条规定的“民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益”,则承继原民法总则的相关内容,是国家基本法律中有关“滥用权利”的又一规定。当然,关于滥用权利或权利滥用的内涵,学者们各有见解,而论说者又以民法学者居多。如梁慧星教授认为:“权利滥用,是指以损害他人的目的行使权利或者行使权利所得利益微小而使他人遭受重大损害的行为。” 〔3 〕郑玉波教授认为,权利滥用是“权利人行使权利违反法律赋予权利之本旨(权利之社会性)” 〔4 〕而不被法律承认之行为。王利明教授认为:“权利滥用是指行使权利违背权利设定的目的,损害了他人利益。” 〔5 〕李宜琛教授则认为:“权利行使必有一定之界限,超过这一正当界限而行使权利,即为权利之滥用。” 〔6 〕汪渊智教授认为:“权利滥用是指民事权利主体外表上虽属于行使权利,但在实际上是背离权利本旨或超越权利界限的违法行为。” 〔7 〕当然,滥用权利行为并非仅存在于私法之上,即以纯粹的公法而言,权利滥用同样存在。我国台湾地区学者陈新民指出:“把个人与他人之自由,在法律上予以确切划分的观念,使得每个人在法定界限内可以完全的主张并行使自己的权利。越此范围之行为而触及他人自由,即为权利滥用,国家即应不予保障。” 〔8 〕而在欧洲人权公约的实践中,对滥用权利的禁止曾被适用于涉及以下情况的案件:一个组织意图以武力推翻民主;出版否定大屠杀的材料、煽动对犹太人的仇恨;拥有准备公开散发的极具歧视性的小册子等。〔9 〕不过,从以上学者的界定不难看出,人们大多从“主观过错”“损害后果”“立法目的”“权利本旨”“权利界限”等角度对滥用权利的内涵进行阐释,且客观标准在权利滥用判断中是起到主导性作用的。然而,笔者认为,尽管客观标准是判断权利滥用的关键要件,但主观要件仍是认定权利滥用的一个重要方面。因此,滥用权利应当指行为主体具有合法行使权利的外观,但从权利实现的目的或效果上看,却违背了法律赋予权利的本旨或目的,或者超越了权利应有的界限。

值得一提的是,“滥用权利”中“滥用”的客体有时还体现在对有体物的使用上。我国现行规范性法律文件(多见于行政法规),还存在包括“滥用人民币和国家债券图样”“滥用耕地”“滥用麻醉药品、精神药品”“滥用和浪费油、电、水、气”等滥用有体物行为。不难看出,权利滥用的前提是有正当权利的存在,而这些关于有体物的滥用实际上也是基于使用者有权使用或有相关权利。因此,对于有体物的“滥用”在一定程度上也可以归结为对权利的滥用。

(二)滥用权力

这是针对具有公权力属性的职权行为而言的,不仅包括行政职权,还包括立法权、司法权、监察权在内的各种权力。因此,在这里笔者将不加区别地使用“滥用权力”和“滥用职权”。正如人们常言的那样,权力是柄“双刃剑”,运用得當,可以造福于国家、社会和人民,但权力运用不当,则可能危及国家、社会和个人的合法权利和利益。不幸的是,“权力几乎总是和滥用一词结下不解之缘”。〔10 〕“因为每一个政府都是由一些难免犯错误的人所组成的。他们可以有意识地滥用他们所拥有的权威,以达到他们自私的目的。他们也可以存心很好,而很不合理地把少数人的私利,误认为是全社会的公益。他们也可能对于他们所面临的局势茫然无知,或者是没有去应付它。诸如这样的情形,从古以来在每一个政治社会里是常常发生的。” 〔11 〕不仅如此,在权力实施的实体内容欠缺正当性之外,“行政执法中的程序滥用也并不少见” 〔12 〕。权力的滥用不仅背离了人民将权力托付给国家机关及其工作人员的目的,而且是极具破坏力和危害性的权力异化行为。“这个几乎使地球上一切居民都或大或小地感受到它的重量的可恨的压迫,不外是令人发指的滥用权力行为。” 〔13 〕权力滥用直接的危害就是压制人民的自由,其具有的侵略性,会使相对人遭受人身或者财产等方面的无端伤害。正因如此,为了体现社会主义国家“以人民为中心”的制度宗旨,在我国规范性法律文件关于“滥用”的表述中,“滥用职权”“滥用权力”出现的频率最高,这是因为在法治社会建设过程中,相对于个体权利滥用所造成的利益损害,权力主体对于权力的滥用更容易对社会公益造成侵害。因此,我国行政诉讼法第70条规定的可被撤销的行政行为之一就包含“滥用职权”。

然而,从立法解释的角度而言,我国法律并没有对“滥用职权”行为作出明确的解释。在法律文本层面上,我国行政诉讼法第70条将“滥用职权”与“超越职权”并列作为可被撤销的行政行为,说明“滥用职权”的范围是明确定位于“职权”之内的,行使职权之外的行为则是对职权的超越。而刑法第297条关于罪名的表述上却仅有“滥用职权”与“玩忽职守”之区分,对于该罪的客观方面也通常理解为超过职权违法处理其无权处理的事务(包括横向越权、纵向越权和内部越权)以及违反规定处理公务。〔14 〕这说明我国刑法是将“滥用”一词作了扩张性理解,即同时包含“超越”之行为。笔者认为,法律不同,其立法目的也自然会有所差异。行政法侧重于国家机关的管理秩序以及权力的分工与制约,因此,将“滥用”与“超越”作为“权力内”与“权力外”的划分是十分必要的,而刑法的“滥用职权罪”则侧重于对滥用职权行为给国家、社会所造成的重大损失的惩罚,因此,对于权力内、外的划分不必十分细致。但从贴近社会生活以及规范社会管理秩序的角度而言,对于滥用职权的认定应当有所限制,即依学者所言,滥用职权是指有权的机关或个人行使权力“虽然在其权限范围以内,但不合目的地或不正当地行使其职权的情形”。〔15 〕

(三)滥用地位

滥用地位的规定主要包括反垄断法中滥用市场支配地位以及民法典第83条中出资人滥用法人独立地位等情形。实际上,“滥用地位”在很多时候都呈现为“滥用权利”与“滥用权力”的具体样态,因为其在行为方式上通常表现为具有相应地位的主体以行使某种权利的方式或利用自己的优势地位进行不对等的交往行为,而给对方造成法律上或者事实上的负担或不利益。那么,“滥用地位”的性质究竟属于“滥用权利”还是“滥用权力”呢?就目前学界的研究来说,似乎还未有定论。

笔者将“滥用地位”单独列为一种“滥用”的类型,主要基于以下几点原因:第一,对于滥用地位与滥用权利、滥用权力的判定,其主要不同之处在于对行为主体的认定。如果说权利是法律赋予和承认的合法利益,而权力是国家立法授权或委托的职权,那么“地位”则是在日常经营过程中逐渐形成的一种针对特殊主体的责任制度,而非源于某些法律赋予的权限。如德国法学家狄特瑞希·霍夫曼阐释的那样:“一种行为若有其他企业实施则可能是正常的竞争,但若由拥有市场支配地位的企业实施就构成滥用并受到禁止,因为在第二种情况下,该行为对市场结构将产生充分的影响,并将威胁到有效竞争。” 〔16 〕这是对“滥用地位”主体认定重要性的表述。第二,民法典第83条明确提出了“滥用出资人权利”与“滥用法人独立地位”的表述,以强调“地位”以及“权利”之差异。笔者认为,从权利、权力、地位三者的行使方式上看,“权利”或“权力”代表的是一种权能和行为能力,强调一定的利益和权限的获得,更多地是一种动态行使过程。而“地位”则是一种静态的客观状态,其更多的是强调拥有相应地位主体的责任的承担。第三,从三者的性质上看,滥用地位强调的是处于优势状态下的主体所具有的支配力,其实质是不平等主体之间的交往。英文中,将具有优势地位主体所具有的支配力称为“monopoly power”或“market power”,而没有使用“right”来表述。可见,这种优势地位的支配力具有与“权力”相近的属性。〔17 〕但在法学语境中,权力主要指有权的行政机关或被授权的机构和个人为行使职权而实施的行为,因此,将这种平等主体间基于不平等的地位而发生的限制或损害利益的行为认定为对地位的滥用,由此滥用地位可以作为“滥用”中的一种单独类型。

根据以上总结,笔者尝试将“滥用”行为作出一个初步界定,即拥有相应权限的主体,以损害他人为目的并违背法律设定该权限之本旨或目的,所实施的对国家利益、社会公共利益或他人合法权益造成损害之行为。不可否认,根据不同法律部门或法律领域的调整范畴价值观念以及立法目的,会形成相对应的“滥用”类型,且不同的滥用类型在判断方法与标准上也存在明显的侧重。例如,“滥用权利”侧重于与“超越权利”之辨别,“滥用权力”则注意与超越职权及明显不当行为之区分,而“滥用地位”则在于对于“地位”的认定等。上述性质的差异,为探寻“滥用”的构成要件与判断标准提供了多元化视野。但必须承认,从判定“滥用”的角度出发,三者同样有相通之处,如基础权限范围的认定、对主观要件的必要性考察、客观行为的正当性判定、损害结果的合比例性考量等。当然,要归纳出“滥用”的判断标准与方法,就需探寻不同理论学说与司法实践之经验,总结出可行的判断规则。

二、“滥用”判断标准的学理争议与司法实践逻辑

尽管不同类型的“滥用”行为有其各自的特质,但不可否认,“滥用”成立的前提是有基础权限的存在,这已经成为学界的共识。然而,如何构建合理而有效的判断标准,学者们说法不一。为了更好地推进“滥用”理论之适用,需要从已有理论成果和司法实践出发,探讨其应有内涵与评价标准。

(一)“滥用”判断标准上的基本共识

存在基础性权限是当前学界对于“滥用”判定前提的基本共识。“滥用”在《现代汉语词典》中的含义为“胡乱地或过度地使用”,其中“滥”意为“过度、没有限制”, 〔18 〕而“用”顾名思义为“行使、使用”之意。从语义使用习惯的角度出发,“滥用”大多表现为程度、数量上的使用。笔者认为,在边界明晰的法学领域,尤其是考虑到法律文本对“滥用”一词的使用较为频繁,对其界定不应超过日常所言的“滥用”之指涉范围,甚至更应有所限缩,才能在实践中充分发挥防止权利、权力以及地位被不当使用的规制效能。

然而,不论在何种场合,至少可以明确的是,“滥用”一词使用的前提是使用者原本拥有某种权限,或存在使用某种事物的相应权限。就“滥用权利”而言,从民法典第132条就可以总结出权利的滥用者必先“正当地”即合法合理地拥有权利,这是滥用得以认定的前提条件和基本要素。若一个主体没有行使权限的资格,那么就不能将其视为适格的主体,其所作出的限制或影响其他主体权益的行为只能被认定为侵权行为、不正当竞争或无权处分等。现实中即存在这样的例子:在一起不正当竞争案中,被告在没有取得涉案商标使用权的情况下,伪造权利依据在阿里巴巴知识产权保护平台对原告进行恶意投诉,致使原告的店铺被删除链接,受到降权处理。法院认为,被告的投诉行为并非基于合法的权利诉求,不具有正当性,判决赔偿原告210万元。〔19 〕这就是由于行为人基础性权限不正当而没有被判定为“滥用”行为的适例。正如有学者所言:“权利滥用是基于合法权利而做出的‘错事’。只有在合法享有权利的前提下,不当行使权利才可能构成权利滥用。” 〔20 〕

在“滥用权力、地位”的语境下也同样需要存在合法的基础权限。尽管有学者提出,滥用权力的判断应适当拓宽“职权”之内涵,包含一定的越权行为,但行政诉讼法将“滥用职权”和“超越职权”并列作为可撤销的行政行为时就已经将“职权行为”按其性质作了不同的限定。为避免“滥用职权”条款适用面过窄,笔者认为,应当将之限定在国家机关工作人员的一般职务权限上,即包括职权行使或与行使职权有关的行为。〔21 〕而“滥用地位”则要求行为主体拥有实际上的支配地位或者优势地位。例如,在最高人民法院发布的第78号指导性案例“北京奇虎诉深圳腾讯滥用市场支配地位”中,就提及“在滥用市场支配地位的案件中,界定相关市场是评估经营者的市场力量及被诉垄断行为对竞争影响的工具,其本身并非目的”。〔22 〕换言之,考查被上诉人是否具有实质性的市场支配地位而形成垄断,才是认定“滥用地位”的前提条件。

须注意的是,权限的正当性会随着“滥用”行为的认定而失去其效力。因为滥用的本质即出于对法律界限或法律本旨之超越和突破,或存在主观上的恶意等情形,因而被认定为违法或为法律所否认并限制其效力。如有学者所言:“具备权利外观并非意味着权利行使不受限制,而是仅指权利滥用行为初显地被视为在正当行使一项权利。权利人行使权利仅是被初步推定为正当,但这种正当并非绝对,而是具有可废止性。构成权利滥用的事实可推翻行为初显的正当性。” 〔23 〕因此,不论是滥用权利、权力,还是地位,主体在行权时合法地享有相应权限是“滥用”的基础性、前置性要素。

(二)“滥用”判断标准的学理争议

对于“滥用”判断的具体标准,学界存在诸多不同见解,其中对主客观要素的讨论最为丰富。具体而言,对于“滥用”的判断标准,存在以下几种言说:(1)违反诚信原则说。该说认为判断一项行使权利的行为是否构成滥用,应当以是否违反为诚实信用原则为标准。〔24 〕但这一标准的前提是,诚实信用原则需要具体化甚至向法律规则方向发展。但也有学者认为,权利的滥用有单独的判断标准,其与诚信原则分别属于物权与债权两个不同的范畴而相互独立, 〔25 〕因此诚信原则无法作为“滥用”行为的判断标准。(2)主观心理认定说。该说认为,“滥用”的认定仅在于行为主体是否具有损害他人的目的,若没有就不能构成滥用。例如,德国民法典第226条就明确规定了禁止权利人恶意行使权利,把“滥用”的标准认定为“某种行为没有其他目的,而仅在于加害他人”, 〔26 〕这就将滥用的主观标准限缩在以加害他人为唯一的目的的范畴内。然而,这种预设只能覆盖很小一部分的滥用行为。实际上,法院的判例也并未局限于此,甚至还将属于权利行使范畴内的行为纳入“滥用”的范围。因此,主观认定说逐渐被抛弃。(3)损害结果认定说。这一观点主张,只要行使权限给他人造成了损害,就构成滥用,而无需评价行为主体的主观心理。例如,波兰民法典第5条就规定:“如果某人以作为或不作为而取得有悖于法典的社会经济目的和社会共同原则的利益,则认为是滥用权利。” 〔27 〕这一条款就是以客观结果来作为“滥用”认定的标准。(4)法律规定限制说。该说认为,权利主体行使权利本不应受到限制,然而由于其實际所受到的限制是来源于他人权利的遏止,因此对于权利被限制行使的范围应当由立法所明确规定。也就是说,滥用权利的情形应当由法律明文列举以作为其判断的标准。(5)正当界限说。该说强调,一切权利(权力)之行使,都有其正当的界限,其行使的范围或边界是权利(权力)本旨之映射。因此,当行为主体行使权限超越权利的本旨或权利的正当界限时,就违背了权利(权力)所拥有的社会性,突破了其维护社会公正秩序之功能,因此就构成“滥用”。〔28 〕

在公法中“滥用权力”的认定上也存在类似的问题。从主客观方面进行考察,有的学者认为滥用职权强调行为主体需具有主观上的恶意, 〔29 〕有的学者则指出在司法实践中对行政性裁量的实质审查主要侧重于客观方面,而非主观方面。〔30 〕从行为合目的性角度考察时,有学者认为,权力的正当界限天然地包含不得违背法律之目的、原则和精神。〔31 〕因此,对于权力行使的审查应当包含合法性与合理性的双重审查。也有学者认为,背离法定目的并非是滥用权力的必要特征,而只是一种表现形式。〔32 〕从法律规定限制角度看,有学者认为滥用职权的内涵弹性极大,应当结合我国具体行政情况进行列举式说明,江必新教授就从不正当目的、不善良动机、不相关考虑等十个方面对滥用职权行为进行了列举。〔33 〕

从以上几种观点中不难看出,诚信原则说因其作为一般条款存在自身的模糊性而难以作为判断“滥用”的标准。主观心理认定说注重行为主体的主观恶意,而忽略了对行为违法性的考察。因此,不能单独作为判断标准而使用。损害结果认定说也同样存在这一问题,当权限主体不存在主观恶意而仅仅是过失就被判定为滥用权利、权力或者地位,则可能会导致实质上的不公。法律规定限制说将“滥用”的情形限定于法律规定之上,从立法技术上来说是不易实现的,因为法律固有的局限性无法穷尽滥用行为的所有情形,同时也会限制法官的自由裁量空间,因此也无法作为一项合适的判断标准。正当界限说从法律本旨出发,通过探寻权利(权力)的本质来约束人的行为边界,提供了一种判断滥用行为的推理方向。〔34 〕然而,要清晰界定“滥用”行为,不能仅从某一种要素出发,而需要综合多种要素进行分析,同时,不同的推理方式也会得出不尽相同的结论。因此,仍需要从司法实践中获取经验,以完善“滥用”行为的判断标准,从而更好地指导实践。

(三)“滥用”判断标准的司法实践

相对于理论研究对于主客观要件的选择或并举而言,司法实践则呈现出另一种思维路径。在办案过程中,法官大多不以“滥用权利”“滥用权力”等作为裁判依据,而更多地是将其作为一项说理依据为判决结论进行补强。〔35 〕例如,在最高人民法院发布的第82号指导案例“王某某诉深圳歌力思服饰股份有限公司、杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷案”中,法官认为王某某以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行为提起侵权之诉属于权利滥用的行为,但在判决依据的援引上却引用民事诉讼法第13条关于诚实信用原则的规定。可见,司法实践中对于“滥用”的判断方法并不像学理研究中那样界限分明,而是有多个不同的维度。以下进行具体分析。

1.“滥用权利”的司法实践逻辑

从文义解释上看,我国民法典第132条“不得损害……”的表述更符合以损害结果为要件的判断方式,但在司法实践中,认定“滥用权利”行为却并非基于单一标准。在上述第82号指导案例中,法官提出:“任何违背法律目的和精神,以损害他人正当权益为目的,恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用。”可以看出,该案中法官对于滥用权利的判断包括四个要点:(1)行为主体拥有权利(不论其获取权利的目的是善意或恶意);(2)行为主体行使了相关权利;(3)行为主体具有损害他人正当权益的目的;(4)行为主体的行为损害了国家利益、社会公益或他人的合法权益。其中,判断权利主体是否具有损害他人正当权益之目的,通常是通过客观行为来判断的,即考察其行为是否违背法律的目的和精神。

实际上,权利滥用的认定经历了由“恶用权利”的主观主义向“目的衡量”的客观主义之转变, 〔36 〕甚至有学者提出,在当下的司法实践中,“权利滥用的判定主要视客观要件而定,通常不考虑主观要件”。〔37 〕例如,在最高人民法院公布的“周某诉某公安分局拖延履行法定职责案”中,周某所居住的社区晚上8点左右常有居民到其楼下人行道上跳广场舞,因不堪其扰,周某向某公安分局报警,但警方在多次劝说无果后并未进一步确认跳广场舞产生噪音这一行为是否违法,以及是否需要作出行政处罚等,因而周某提起诉讼,认为该公安分局拖延履行法定职责。在该案中,法官指出:“广大群众积极参加健身活动,有利身心健康,增强体魄,但不能因此损害他人的合法权益。”质言之,法官主要是通过跳广场舞实质上对他人合法权益造成的损害进行认定。可见,在司法实践中,是否考虑主观要件以及主观要件在滥用行为判定中所占的分量,仍是有必要进一步探讨的话题。

2.“滥用权力”的司法实践逻辑

关于“滥用职权”的判断标准,司法实践经历了从“分离式”即单一标准评价到“结合式”即综合标准评价的过程。在早期司法实践中,“分离式”的审判逻辑体现在法官将“滥用”与“职权”分别进行认定,即对其中一个概念有所违反就构成权力的滥用。〔38 〕在1996年《最高人民法院公报》登载的案例“黄梅县振华公司诉黄石市公安局扣押及侵犯企业财产权案”中,一审法院认为,黄石市公安局违法扣押原告鋼材,强迫原告与他人签订合同以其合法财产为他人偿还债务,具有“以侦查之名干涉经济活动的非法意图”,构成滥用职权。在本案中,法官主要以行使职权存在“非法意图”判断被告滥用职权,而未查明公安局是否具有干预经济活动的权力。这是典型的以单一标准认定“滥用职权”的方法。这种判断方法往往会导致一些“似是而非”的行为被认定为“滥用”,导致“滥用”的范围被不当地拓宽。

近年来,随着法律、法规以及相关司法解释的不断完善,法官在“滥用职权”的判断标准上逐渐采用“结合式”的判断路径,即以“滥用”与“职权”相结合的方式进行判断,其中,以“职权”作为权力行使的形式合法性要素,而以“滥用”作为审视权力行使的实质合理性要素。如刑讯逼供就是典型的滥用权力行为, 〔39 〕其中“讯”是对职权内容的考量,而“刑”则为对权力行使正当性的考察。再如检查机关“用足用活各种强制措施遏止翻供” 〔40 〕的行为也构成对权力的滥用。以下结合具体案例进行分析,在2016年《最高人民法院公报》案例“刘某某诉山西省太原市公安局交通警察支队晋源一大队道路交通管理行政强制案”中,法院认为,晋源交警一大队在无法确认涉案车辆发动机号码以及车架号码的情况下,认定一审原告刘某某的车辆涉嫌套牌而作出扣留决定于法有据,但是扣留车辆应为暂时性的强制措施,交警大队随后没有及时作出进一步的调查核实处理,而是在刘某某提供了能够证明车辆来历的材料后,又反复要求其提供客观上无法获得的证明材料,构成对职权的滥用。这一案件就从交警大队的职权范围出发,首先认定其具有基础性权限,进而对其执法行为的实质合理性进行考察,是对“滥用职权”行为的综合考量。另外,在“重庆市北碚区人民政府蔡家岗街道办事处与邓某某等房屋拆迁行政强制纠纷上诉案”中,蔡家岗街道办基于邓某某违法搭建楼顶的行为向北碚燃气公司发出《停气函》,对邓某某等15人停止供气服务直至其将违法建筑整治完成。法院认为,街道办有权采取停水、停电、停气等行政强制措施,但应有必要的时间限制,而不能作为一种胁迫手段损害相对人的权益,因此构成滥用职权。〔41 〕在“结合式”的审理模式下,消解了单一标准具有极大开放性的弊端,限定了“滥用职权”的范畴,将权力主体在行权过程中存在主观过错而导致的行为不合法或不合理,并给相对人带来权益上的折损等作为判断滥用权力的标准,不仅是形式与实质的结合,也是主观与客观的结合。

3.“滥用地位”的司法实践逻辑

司法实践中对于“滥用地位”的判断,似乎更加侧重于对行为的客观方面进行考察。我国反垄断法第17条关于“滥用市场支配地位”七种情形的规定就是如此,法官们也大多遵循这种判断方式。在前述第78号指导性案例“北京奇虎诉深圳腾讯滥用市场支配地位案”中,法官提出,对于“滥用市场支配地位”的认定应“综合评估该行为对消费者和竞争造成的消极效果和可能具有的积极效果,进而对该行为的合法性与否作出判断”。即使在相关市场不甚明晰时,也可以进一步分析被诉垄断行为对竞争的影响效果。与此相近的判断标准也体现在行政执法当中。在上海市市场监督管理局对上海食派士商贸发展有限公司作出的行政处罚决定案中,上海市市场监管局认为,案件当事人与合作商户签订含有“排他性送餐权条款”的合作协议,并要求未执行该条款的合作商户从竞争对手平台下架以及制定实施“独家送餐权计划”的行为,明显构成限定交易并且无正当理由,已经实质性地起到排挤竞争对手的效果,同时损害了合作商户以及用户的利益,构成对市场支配地位之滥用。〔42 〕不仅如此,有学者认为,在互联网经济充分发展的时代,司法机构在对数据产权市场竞争案件的裁决中,应当充分评估“互联网市场结构和对数据资源的垄断在多大程度上影响中小互联网企业平台的平等竞争机会”。〔43 〕再如,在新冠肺炎疫情防控的当下,“企业共谋提高抗疫物资价格,或者实施拒绝供应防疫物资等行为” 〔44 〕也可能构成对支配地位或优势地位的滥用。〔45 〕可见,在此类案件中,主要侧重于对客观行为及损害后果进行评价,行为主体的主观动因并非判断行为违法性的决定性要素。更为常见的情形是,若当事人无法提供其行为的合理事由,即无法证明其目的之正当性,就可能被推定为具有主观过错而构成“滥用”。这是因为行为人的主观动机是从客观行为中体现出来的,而由于客观行为显而易见地背离法律的目的及精神,对他人合法权益造成了损害。因此,即可判断其主观上存有过错,构成对地位的滥用。

综上所述,司法实践中对于不同的滥用类型有着不同的判断侧重点。对于“滥用权利”的认定侧重于通过客观方面进行判断,行为人的主观方面是否具有考察的必要,在实践中也并不十分明确,即使存在必要,也常通过客观行为进行推定,其说理依据在学理中通常对应主观心理认定说和损害结果认定说之结合。而对于“滥用权力”的判断则侧重于考量行为对相对人权利、利益造成的损害,以及行为主体对权力的使用是否突破了权力的正当界限或法律之本旨和目的,其说理依据通常采用学理中的损害结果认定说与正当界限说相结合。对于“滥用地位”的认定,更多地侧重于对行为主体基础性权限即是否拥有相应的支配地位或优势地位,以及对行为相对人是否受到权益损失进行考量,其说理依据通常对应基础权限的正当性以及损害结果认定说的结合。不难看出,在实践中,三种类型的“滥用”行为都或多或少地指向三个判断要素:(1)主观过错的考量;(2)损害结果的存在;(3)对于法律本旨之突破。我们不禁要问,判断标准“有所侧重”是否说明弱势要素并非必要?三种要素是否需同时存在?“滥用行为”是否存在一定的元标准?笔者认为,无论不同“滥用”类型的判断侧重如何变化,三种要素都缺一不可,并且其在推理的逻辑方法上也有一定的规则可循。

三、“滥用”判断标准的学理重构

如上所述,“滥用”行为判断的焦点在于行为人的主观过错是否为必要的考量要件,主体行为的正当界限为何以及主观过错的客观标准应如何构建等。面对学理争议与司法实践难以达成共识的局面,该标准若不能得以确立,权利(权力、地位)的行使将无法受到合理限制,而人们对于“滥用”的判断也会流于恣意,将会导致对滥用的“滥用”。

(一)主观过错审查之必要性

在“滥用”行为的判断过程中,对于主观过错的考量是否具有必要性是理論与实践共同关注的问题之一。有学者提出:“宪法上的基本权利行使,只要有悖于该权利的本旨或目的,超过其所容许的范围,无须存在主观恶意因素,即构成基本权利的滥用。” 〔46 〕也有学者指出,在司法实践中“滥用”的判断主要考量客观要件而非主观要件。〔47 〕同时,“在各国的判例以及学说上,由加害目的及加害意思的主观的标准,而演进到权利人之间相对立的利益均衡之破坏、合法利益的欠缺、社会的经济的目的之违反、公序良俗之违背、诚信原则之违反等客观的标准,使权利滥用要件更为客观化,此为权利滥用理论发展的一般倾向”。〔48 〕不仅如此,在“滥用权力”与“滥用地位”的认定上,由于对主观过错进行考察具有一定难度,因此在实践中往往以其客观行为的非正当性作为主要的考量要素,导致行为主体的主观要件在今天的实践中逐渐退隐。

笔者认为,主观过错仍是判断“滥用”行为,以及作为区分“滥用”行为与其他行为的重要标准之一。首先,“滥用”一词本就包含着“胡乱使用”的内在意涵,从语义上来说,其本身就带有行为人非正当使用权限的主观色彩。同时,“滥用”一词还蕴含道德性的评价,这与评价权限主体行为正当性与目的合理性具有相一致的价值目标。其次,主观过错作为“滥用行为”的审查要件系国内之通说。梁慧星教授认为,权利滥用的构成要件之一就包括行为人以故意损害国家、社会或他人的合法权益为目的行使其权利。王利明教授亦持此观点,认为权利滥用应采用主客观相统一的标准。即使在“滥用权力”的认定上,姜明安教授也提及,判断权力的滥用要探寻权力主体行使权力的意图,需具有违反法律规定之目的。〔49 〕在“滥用地位”的认定上,学术界和司法界也大多通过其行为的非正当性及其结果的不合比例性来推定行为人具有损害他人利益之目的。最后,主观过错是区分“滥用”行为与其他行为的界限。例如,“滥用权利”与“侵权行为”的主要区别就在于“滥用”须有当事人主观上的故意,而“侵权”则不以故意为要件。〔50 〕而“滥用职权”与“明显不当”的主要区别也在于“明显不当主要从结果角度而言的,滥用职权是主要从主观角度提出的”。〔51 〕可见,对主观要素的把握,是滥用行为得以确认的基础条件。

值得一提的是,主观上有过错并不意味着行为人存在恶意。“主观上有过错,并不意味着一定要有损害的恶意。当然,滥用权利的过错在多数情况下表现为故意,但有时候也表现为过失,如实施正当防卫行为时的防卫过当,就不一定是故意的”。〔52 〕私法上如此,公法上也不例外。英国著名行政法学家韦德即明言道:“有必要指出的是,‘权力滥用’这一词语,并不必然地带有恶意的贬义。政府部门也与其他公民一样容易误解自身的法律地位,同样,他们需要遵守和适用的法律往往是复杂的和不确定的,因而权力的滥用就不可避免。” 〔53 〕这并非为行政机关开脱,而是实情的确如此。因此,在通常情况下,一般的过失不宜认定为“滥用”,否则就会不当地扩大“滥用”的适用范围,同样会损害当事人的权益和限制国家机关的权力范围。此时,应当以故意和重大过失作为主观过错程度来对滥用进行判断。

不可否认,对于主观过错的评价方法目前正逐渐趋于向客观标准方向发展。然而,逐渐客观化的标准并非说明主观过错不再重要,而是人们在极力寻找一种可以避免任意裁量的路径,这种客观化是对评价者方法与思维的约束,而非对行为人主观目的本身的约束。尽管主观目的的发掘往往是难以探究的,但并不能掩盖其作为评价行为人行为性质的必要性,甚至在一些司法实践中,主观过错是确定行为性质的决定性要素。总之,主观过错作为“滥用”行为的判断标准之一,这一点在“滥用权利”“滥用权力”“滥用地位”的判断上是一致的。而从过错程度来说,故意和重大过失皆应认定为“滥用”,这在三者当中也是一致的。

(二)客观兼采主观的逻辑推定方法

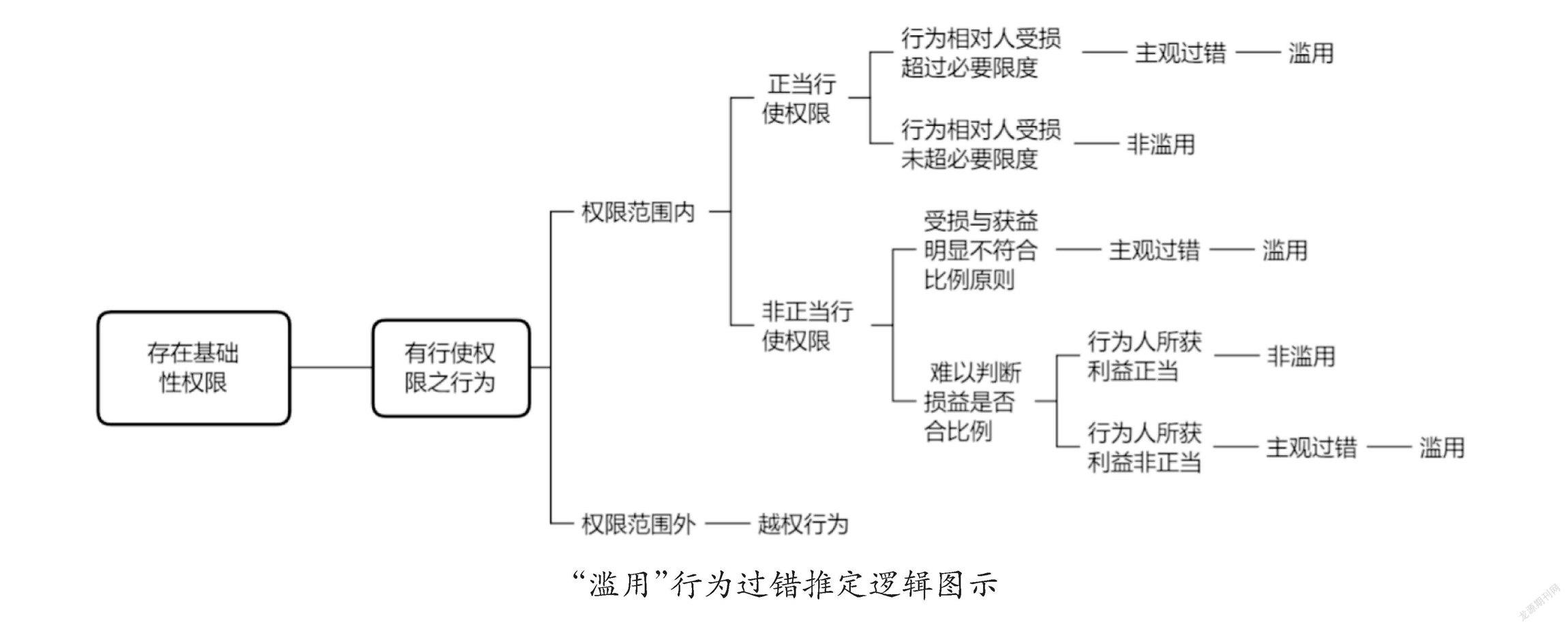

上文明确了主观过错为考察“滥用”行为的必要条件,那么在此过程中,如何安置客观行为与主观过错的审查方向?又如何对主观过错进行推定?这正是判断“滥用”行为的难点所在。笔者认为,应当采用从客观到主观的审查方法,这是因为客观行为表现于外,相对于主观目的之考量更加便捷与客观,同时,如果行为人的客观行为具有正当性,结果也没有明显不当,那么就没有必要继续考察行为人的主观意图。〔54 〕在这方面,韦德提出的判定行政机关是否滥用权力的“理性原则”提供了很好的借鉴。首先,要求作出决定者考虑所有相关因素而将所有不相关因素排除出考虑范畴;其次,要求权力应出于正当目的而不能出于不正当的目的而行使;再次,即当一项权力被理性人认为超出了权力主体的权限范围,或者当权力的行使导致了一个“与逻辑或大众普遍接受的道德标准如此相悖以至于任何一个动脑筋进行过思考的理性人都不会那样做”的结果的时候,该项权力即被滥用了。〔55 〕这一标准给笔者以极大的启发。综合学者们的意见并按照思维逻辑演进的过程,在判定滥用时,应当遵循以下的考察进路:首先,考察行为人是否具有相应的权限,以及其是否作出行使该权限的行为;其次,确定相关权限的正当范围与边界,这是判断构成“滥用”或越权的基础环节;再次,判断行权行为的正当性,即有无突破法律规定之目的和精神;最后,考察行为的损害结果与行为人所获利益之比例是否妥当,即对行为人的获利程度和行为相对人的受损程度是否符合比例原则进行判断。笔者将以上的判断进路整理为一个图示,以下评述之。

<Y:\CY\2022年\东方法学\2022-1\张悦-1.tif>

“滥用”行为过错推定逻辑图示

1.权限的边界:“滥用”审查之范围考量

如前所述,“滥用”行为发生的前提是行为人有基础权限存在,而“滥用”行为之效果则在于“承认权利存在而否认其行使”。〔56 〕由此,就需首先考量该行为是否为合法行使权限之行为,这就要求行为要在权限边界的范围之内。诚如梅迪库斯所言,如果将权利理解为受法律保护的利益,“我们就可以把任何不符合这种利益的权利行使都视为滥用权利。以这种方法观察问题的前提是,必须对那些有限的、应受权利保护的利益进行准确的界定”。〔57 〕因此,判断者在考察一项行为是否构成“滥用”之前,应当首先确定相关权限的合理范围。

权利意味着行为人意志的自由,但自由却不是无限度的。如有学者所言:“权利存在于将要实现其作用的范围内。超出这一范围,权利享有人便超出或滥用了这些权利。滥用权利的行为是一种与国家制度和精神不相符合的行为。” 〔58 〕相反,如无权进行的行为则只能视为“越权”。例如,在“陈某与吴某某等农村土地承包合同纠纷上诉案” 〔59 〕中,金鸡村委会作为统一管理土地发包的受托人,在各村民小组没有就发包形式以及发包价格进行授权的情况下,擅自决定价格和承包年限后发包给陈某的行为就是对其权限的超越。此时在权限较为明晰的情况下实施的明显越权行为就无法认定为“滥用”。“滥用权力”的认定也是如此。权力行使的边界应当限定于职务范围以内,也就是要求权力实施的主体合法,行使权力的人或组织需具有行政工作人员的身份或相应的行政职权,如若发生管辖权限上的错误,该行为就失却了法律效力,也就无从论起是否构成“滥用”行为。〔60 〕而对于“滥用地位”之认定相较于“滥用权利(权力)”较为特殊,这是由于对滥用地位的认定并非出于行为人所具有的某些特定的权利或权力,而在于其在一定领域内的支配性行为,因而对此类问题的判断,先在的基础是需要厘清其在特定的领域内是否具有相应的地位。因此,对于特定领域的认定,如“滥用市场支配地位”中的相关市场的认定就是判断其“滥用”行为发生的基础性范畴。

诚然,确定相关权限的范围是立法者的职责,但由于法律固有的不周延性以及面对今天新生利益层出不穷的情势,权利(权力、地位)的边界往往是模糊甚至是流动的,这是立法者所无法在法律体系中详尽描述的,因此需要法官遵循实际情况加以确认。“法治的实质是防止滥用裁量权的一整套规则。现代社会,一个强有力的政府必然离不开大量的裁量权,议会立法又常常为政府所主导,因立法语言的模糊而产生的宽泛授权也不可避免。这时,根据法治的要求,法院应当承担起控制权力滥用的功能。” 〔61 〕但也应注意,司法裁量权仍是权力的一种,其实施也须“最大程度地取消不必要的裁量,更好地规范必要的裁量” 〔62 〕。总之,我们无法永久性地固定权利(权力)的边界,但仍不能停止对法律明确性的追求。权利实现的可能性往往就在边界模糊的地带徘徊,权利碰撞间的进退增减则涉及个体利益、社会公共利益的实现。因此,科学认定权限的边界是確定“滥用”行为的前提条件之一。

2.行为的限度:“滥用”审查之正当性考量

这一环节解决的是行为正当性的问题,也是推定行为人是否具有主观过错的前置程序。对行为正当性的考察也就是从行为主体的行权方式及其行为效果来看,是否脱离了法律设定该项权利(权力)的目的,若脱离了该目的,那么行为就失却了正当性,就构成“滥用”。个人权利不仅为个人自身服务,也为作为共同体的人类社会以及社会上的公共利益服务,这正是权利从绝对私人化走向社会化的标志。如学者所言:“每一种权利的行使,都须合乎其创制的精神。” 〔63 〕“一切权利,不论是公权还是私权,利己权还是利他权,总有一个目的,权利人如果违背该目的,就是滥用权利。” 〔64 〕权利如此,权力也是如此。如英国法官格里菲斯所言:“毫无疑问,议会在任何时候都不能被认为会授予某个法定机构恶意行为或者滥用职权的权力。当法院说如果某特定机构恶意实施行为,其将予以干涉的时候,这仅仅是相应权力并未在议会授予的法定权限范围内行使的另一种表达方式。” 〔65 〕同理而言,在法院对具体行政行为进行审查时,也应遵循“严格遵守法律规定、对公民权利进行救济和尊重行政权威等原则的指引” 〔66 〕。总之,违反法律的目的而行使权力,就是一种恶意行权行为,也就构成权力滥用。

那么,如何判断某项行为背离法律、法规的目的、原则和精神呢?这需要从比例原则入手,考察一项权限行使的手段、必要限度以及其合理性等,以此来对行为主体的主观方面进行推定。首先,从行使权限的手段来说,权利与权利、权利与权力间的相遇必定会导致一方或双方利益上有相应减损,此时,行为人为实现某种正当利益时,应当选择对他人损害最小的手段行使其权限。如在前述“刘某某案”中,法官就提及“建设服务型政府,要求行政机关……足以实现行政目的的前提下,应尽量减少对相对人权益的损害”。这即为比例原则在行政法领域的通常表述。

其次,行使权限应当遵循必要限度,符合法律设定之目的。绝对权利观念以降,权利的社会性逐渐为人们所接受,具而言之,权利都带有一定的使命,即在满足自身利益的同时又不损害他人的合法权益。例如,在居民楼下跳广场舞的行为就是为满足自身的利益而损害了居民的合法权益。再如一名员工因患有疾病而几乎没有参加过工作,却要求工作单位给予他全额休假的待遇,这种行为就违反了休假的目的,因为全额休假是为了员工“因从事了劳动而获得休息”。〔67 〕笔者认为,要分辨一种权利(权力)应有之目的,就应当避除个人利益的无限发展与满足,从社会一般人所能接受的观念出发考察行为的合理限度。有日本学者基于一例擅自铺设引水管道案件的判决指出,土地所有人“违背了所有权于社会观念上的目的,超越了允其发生作用的范围,属于权利滥用”“以此为代表,重视社会观念上的容认界限的客观要件理论便发展了起来”。〔68 〕实际上,在我国也有学者持此观点,即“滥用”制度主要调整的是当事人利益与社会利益之间的关系,因此应当将权利(权力)限制在社会利益所许可的范围之内。〔69 〕在此,应当以社会上的一般观念以及普通人所理解的必要限度为考量的准则。在这方面,美国学者霍金主张的“意志自由者的团体”(相当于我们今日所言的“人类命运共同体”)理想恰提供了一个适例。在他看来,法律上凡提及“诚信”“合理”“避免滥用”等,总之“一切未经确切定义的标准时,则我们就须援用‘意志自由者的团体’一理想。我们虽不能从这个普遍理想内演绎成特殊的法律条规,但仍能从它演绎到某项原则,使‘愿与此项精神相冥合的任何人’能用它们作指导,以达到较确定的结论。此项补充的指导原则凡二:1.在诸种互相冲突的可能办法中,应该选择那对于各当事人都尊重为各自目的的一种办法,而应该抛弃那只视各当事人为他人主观要求的工具的一种;2.对于因为生存的共同竞争而在权利上互相结合中的任何个人,不能被任何其他个人所任意逐斥。” 〔70 〕简而言之,正常的社会观念或共同体的理想应当是:第一,把社会上每个人都视为目的而非工具;第二,所有人都是平等的,因而不允许对某些人予以社会排斥或社会隔离。一旦权利、权力、地位的行使违反上述标准,即可以认定为是滥用。

最后,行使权利(权力)的行为应当具有合理性。尽管有时权利(权力)的行使手段在外观上没有过分损害相对人利益,同时其行为限度也没有过分超越法律设定之目的,但仍然可能存在行为主体具有损害他人利益的主观过错。例如,在恶意串通滥用诉讼权利的案件中,就有可能出现手段和目的在外观上虽没有严重违法但当事人的行为却存在严重不合理的情况。“从法律推理来说,判断此类不合理情况的推理方式为常识推理,主要是依据常识进行判断”, 〔71 〕这就需要法官具有一定的社会经验,能够对行为人异常的不合理的行为进行综合判断,来确定其主观过错。

3.损害的结果:“滥用”审查之比例性考量

损害结果是判断“滥用”行为的客观方面之一。行为人行使权限的行为需要对国家、社会、他人的利益造成损害才可能构成“滥用”。这一点在“滥用权利”“滥用地位”中是毋庸置疑的,然而,作为“滥用权力”在此方面的考量依据却并不十分明确。〔72 〕笔者认为,权力的行使应当审慎,因其必定会对个人利益、社会利益格局造成影响。出于权力行使对国家社会治理的重要程度,对其所造成的损害应当持广义上的理解,即不仅包括对相对人的直接损害,也包括间接的潜在的损害,同时还应当包括对社会管理秩序以及权力限制目的之突破所带来的负面效果。另外,实践中法官对于权力主体违反法律目的或不适当考量的主观状态考察是较为困难的,因为“行政机关根本不会提供那些表明其行为动机或目的存在瑕疵的资料”, 〔73 〕而且其实施权力的行为可能出于多个不同的主观目的,因此对主观意图的判断就需要回到对客观行为与损害结果的认定上。由此而言,损害结果可以作为推定权力主体主观状态的相应依据。

损害结果需承接行为正当与否进行考察。依据民法典132条规定,“行使权利不得损害”的表述,从文义理解上看,“损害”是构成滥用行为之必要条件,但该表述并未提及行为主体是否获利之情形,更未提及行使权利之行为所导致的损害和获利的比例问题。即可能存在行权行为具有违法性却无损害的情形或行为不具有违法性却存在损害的情形等。〔74 〕在实际判断中,比例原则可以为行为人的获益情况以及行为相对人的受损情况提供衡量的方法,以达至实质的公平。具而言之,行为人若正当行使权限造成他人利益受损,那么就要考察其损害结果是否符合比例原则,若该行为给自己带来的利益微小而给他人造成的损失巨大,那么就可以推定行为人具有“滥用”之故意。〔75 〕如有学者所言:“权利之正当行使损及他人利益,即利己而损人,如为所有权行使的正常结果,属于他人应当容忍的范围,不构成权利滥用,反之,则可认定为权利滥用。” 〔76 〕另外,当行权行为是非正当的(即不符合法律规定之目的),那么该行为造成的损害如果明显不符合比例原则就可以推定行为人具有主观上的故意。若该行为所造成的损害结果与行为人的获利情况难以判断是否合比例,那么波兰民法典关于行为人获取利益正当性的判断可以为我们所借鉴,即按照行为人的获利情况进行判断。若行为人所获利益是符合权利目的,属于其正当应得之利益,则不构成滥用;反之则推定其具有主观上的过错而构成滥用。还必须指出的是,这里的损害结果不仅包括财产损害,还可能涉及人格、名誉的损害。同样重要的是,“权利人所欲加以损害之人,不须与实际之受损人相互一致”。〔77 〕换言之,不论受害人为谁,只要权利存在滥用的情形,此类行為就必须在法律上予以禁止并承担相关责任。

必须承认,以客观标准推定主观过错也存在一定的局限性,因为主观心理往往非常隐晦,过错推定并无法准确无误地涵盖所有情形。例如,当行为人不具有主观过错并且无法预见行为所造成的损害或给自己带来的利益时,就难以认定为“滥用”。因此,对主观过错的认定应当持审慎的态度,只有在主观心态难以直接查明的情况下才能结合客观情形进行考量。这需要法官拥有较为丰富的社会经验和生活阅历,同时,应当拥有一定程度的裁量权,能够对“滥用”行为的认定进行符合法律规则体系的适当调整,以作出公正的裁判。〔78 〕

还应注意,不同类型滥用行为的判断具有不同的价值导向或结果导向。例如,“滥用权利”旨在维护私权不受侵犯,其更多注重对相对人利益所造成的损失的补偿。“滥用权力”关系国家社会的治理秩序,更多考量行为的目的、程序与手段正当性等。“滥用地位”关系国家市场经济的有序发展,应主要考量其对相对人造成的损害以及对市场经济秩序造成的不良影响。不同法律的价值导向会得出不同的判断结论。由此而言,对行为正当性的考察同样应当建立在相应规范的基础上,不能脱离实在法进行判断。对此,需要通过法教义学和法律方法的指引以规范为基础对滥用进行认定。换句话说,在讨论滥用标准元规则的基础上,仍需对不同类型滥用标准进行法教义学探讨。

结 语

“滥用”理论的提出是对绝对自由观念的矫正,意味着权限的行使不能违背法律的目的、原则和精神。“如果说滥用权力会导致暴政,那么,滥用自由也会导致放纵恣肆,其后果如同暴政一样可使国家灭亡,因为到那时候每个人对他人都会变成暴君。” 〔79 〕可见,无论是权利、权力还是地位,都有被滥用的可能。而在经济社会不断发展,人们更加追求美好生活的今天,越来越多的权利诉求不断产生,合理确定权利(权力)的边界,使社会当中每个人都恰如其分地行使权利,使行政主体公平公正地实施权力,使市场主体合理正确地运用自身地位,使权利与权力在妥当的范围内运作,是对“滥用”理论研究的价值所在,也是促成社会治理体系不断完善的重要智力支持。总体来说,对“滥用”行为的判断需要结合主客观方面进行综合考量,在难以确定行为人主观过错的情况下,应当采用从客观方面进行推定的思维方法,通过对行为的必要限度以及损害后果是否合比例等进行考察来探寻行为人的真实意图,但仍应注意到过错推定客观标准所具有的局限性,不应过分夸大其效果。同时必须承认,不同的法律部门下的滥用类型亦存在不同的判断侧重,因此应在总结如上“元标准”的基础上,结合不同法律部门的价值观念进行分析,或许可为不同滥用类型的判断提供更为精确的指引。总之,权利(权力)的正当行使不应遭受不当地干涉,同时,权利(权力)的行使也不应不当地干涉他人利益。明确“滥用”的判断标准和评价方法,能够提高“滥用”行为标准的司法适用性,也能使得个人利益、社会利益、国家利益得到更好地平衡与保护。

华东政法大学法律学院博士研究生。

本文系国家社会科学基金重点项目“健全社会公平正义法治保障制度研究”(项目批准号:20AZD028)阶段性研究成果。

〔1〕[法]孟德斯鸠:《论法的精神》(上册),张雁深译,商务印书馆2020年版,第184页。

〔2〕王成:《〈民法典〉与法官自由裁量的规范》,载《清华法学》2020年第3期。

〔3〕梁慧星:《中国民法典草案建议稿附理由:总则编》,法律出版社2013年版,第21页。

〔4〕郑玉波:《民法总则》,三民书局1979年版,第393页。

〔5〕王利明、杨立新、王轶等:《民法学》,法律出版社2020年版,第183页。

〔6〕李宜琛:《民法总则》,国立编译馆1977年版,第399页。

〔7〕汪渊智:《论禁止权利滥用原则》,载《法学研究》1995年第5期。

〔8〕陈新民:《宪法学导论》,自印本,1996年版,第73页。

〔9〕参见[澳]本·索尔、戴维·金利、杰奎琳·莫布雷:《〈经济社会文化权利国际公约〉评注、案例与资料》(上),孙世彦译,法律出版社2019年版,第225页。

〔10〕[法]霍尔巴赫:《自然政治论》,陈太先、眭茂译,商务印书馆1994年版,第105页。

〔11〕[英]拉斯基:《国家的理论与实践》,王造时译,商务印书馆1959年版,第7—8页。

〔12〕关保英:《大行政执法的概念及精神解读》,载《江西社会科学》2020年第9期。

〔13〕同前注〔10〕,霍尔巴赫书,第213页。

〔14〕参见高铭暄、马克昌主编:《刑法学》(第九版),北京大学出版社·高等教育出版社2019年版,第645页。

〔15〕姜明安主编:《行政法与行政诉讼法》(第七版),北京大学出版社·高等教育出版社2019年版,第529页。

〔16〕转引自孟雁北:《反壟断法》,北京大学出版社2017年版,第143页。

〔17〕参见江帆主编:《竞争法》,法律出版社2019年版,第265页。

〔18〕《现代汉语词典》,商务印书馆2016年版,第777页。

〔19〕参见王某诉江某不正当竞争案,杭州铁路运输法院(2018)浙8601民初868号民事判决书。

〔20〕刘权:《权利滥用、权利边界与比例原则——从〈民法典〉第132条切入》,载《法制与社会发展》2021年第3期。

〔21〕参见梁慧星:《民法总则讲义》,法律出版社2018年版,第106页。

〔22〕最高人民法院:《指导案例78号:北京奇虎科技有限公司诉腾讯科技(深圳)有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司滥用市场支配地位纠纷案》,载http://www.court.gov.cn/shenpan-xiangqing-37612.html,2021年4月20日访问。

〔23〕彭诚信:《论禁止权利滥用原则的法律适用》,载《中国法学》2018年第3期。

〔24〕参见[德]迪特尔·梅迪库斯:《德国民法总论》,邵建东译,法律出版社2013年版,第114页。

〔25〕参见[日]我妻荣:《民法总则》(昭和二六年)第29—30页。转引自〔日〕营野耕毅:《诚实信用原则与禁止权利滥用法理的功能》,傅静坤译,载《外国法译评》1995年第2期。

〔26〕[德]卡尔·拉伦茨:《德国民法通论》,王晓晔、邵建东、程建英、徐国建、谢怀栻译,法律出版社2013年版,第306页。

〔27〕王利明主编:《中国民法典释评(总则编)》,中国人民大学出版社2020年版,第313页。

〔28〕关于法律规定限制说与正当界限说也可称为“内部说”与“外部说”。参见汪渊智:《论禁止权利滥用原则》,载《法学研究》1995年第5期。

〔29〕参见皮宗泰、李庶成:《行政审判中作为撤销根据的超越职权和滥用职权》,载《现代法学》1990年第6期。

〔30〕參见余凌云:《对行政机关滥用职权的司法审查——从若干判案看法院审理的偏好与问题》,载《中国法学》2008年第1期。

〔31〕参见同前注〔15〕,姜明安主编书,第529页。

〔32〕参见胡建淼:《有关行政滥用职权的内涵及其表现的学理探讨》,载《法学研究》1992年第3期。

〔33〕参见江必新:《行政诉讼问题研究》,中国人民公安大学出版社1989年版,第270—276页。

〔34〕参见同前注〔7〕,汪渊智文。

〔35〕参见李敏:《我国民法上的禁止权利滥用规范——兼评〈民法总则〉第 132 条》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2018年第5期;施立栋:《被滥用的“滥用职权”——行政判决中滥用职权审查标准的语义扩张及其成因》,载《政治与法律》2015年第1期。

〔36〕参见李洪健:《论禁止权利滥用原则中的私权保护——以一则“围墙拆除案”展开论禁止权利滥用原则中的私权保护》,载《河南财经政法大学学报》2019年第2期。

〔37〕同前注〔35〕,李敏文。

〔38〕关于“分离式”与“结合式”审判逻辑的适用标准及其价值取向,参见周佑勇:《司法审查中的滥用职权标准——以最高人民法院公报案例为观察对象》,载《法学研究》2020年第1期。

〔39〕参见熊德禄:《现场询问:紧急情况下的侦查权衡》,载《西南民族大学学报》(人文社会科学版)2021年第2期。

〔40〕白冰:《刑事司法中的“翻供恐惧症”及其破解》,载《理论探索》2020年第4期。

〔41〕参见重庆市北碚区人民政府蔡家岗街道办事处与邓某某、杜某行政强制二审行政判决书,重庆市第一中级人民法院(2019)渝01行终676号判决书。

〔42〕参见“上海食派士商贸发展有限公司滥用市场支配地位行政处罚案”,上海市市场监督管理局行政处罚决定书,沪市监反垄处〔2020〕06201901001号行政处罚决定书。

〔43〕许娟、秦登峰:《大数据挖掘技术下的企业产权平等保护》,载《江西社会科学》2020年第10期。

〔44〕焦海涛:《紧急状态下的反垄断法实施——以新冠疫情期间企业合作行为审查为例》,载《安徽大学学报》(哲学社会科学版)2021年第4期。

〔45〕国家市场监督管理总局:《〈于支持疫情防控和复工复产反垄断执法的公告〉解读》,载http://www.scio.gov.cn/xwfbh/gbwxwfbh/ xwfbh/38173/Document/1681559/1681559.htm,2021年12月1日访问。

〔46〕参见《法律学体系·条解书,日本国宪法》,日本评论社1955年版,第197页。

〔47〕参见同前注〔35〕,李敏文。

〔48〕史尚宽:《民法总论》,中国政法大学出版社2000年版,第715页。

〔49〕参见前注〔15〕,姜明安主编书,第529页。

〔50〕关于“滥用”与“侵权”的具体区别。参见同前注〔21〕,梁慧星书,第106页。

〔51〕参见同前注〔15〕,姜明安主编书,第530页。

〔52〕同前注〔27〕,王利明主编书,第314页。

〔53〕[英]威廉·韦德、克里斯托弗·福赛:《行政法》(第10版),骆梅英等译,中国人民大学出版社2018年版,第4页。

〔54〕参见董春华:《论侵权法中恶意的界定及运用》,载《南通大学学报·社会科学版》2021年第1期。

〔55〕参见同前注〔53〕,威廉·韦德、克里斯托弗·福赛书,第268页。

〔56〕同前注〔21〕,梁慧星书,第107页。

〔57〕同前注〔24〕,迪特尔·梅迪库斯书,第112页。

〔58〕André Tunc, Internstionsl Encyclopedia of Comparative Law, Vol.4, Tort, Chapter2, Liability for One's Own Act, J.C.B. Mohr, Paul Siebeck, Tübingen, 1975, p.11.转引自王利明主编:《中国民法典释评(总则编)》,中国人民大学出版社2020年版,第313页。

〔59〕参见“陈某与吴某某等农村土地承包合同纠纷上诉案”,海南省第一中级人民法院(2012)海南一中民三终字第170号判决书。

〔60〕参见余凌云:《行政法讲义》,清华大学出版社2019年版,第253页。

〔61〕同前注〔53〕,威廉·韦德、克里斯托弗·福赛书,第15—16页。

〔62〕王国龙:《自由裁量及裁量正义的实现》,载《上海政法学院学报(法治论丛)》2020年第4期。

〔63〕[法]路易·若斯兰:《权利相对论》,王伯琦译,中国法制出版社2006年版,第247页。

〔64〕同前注〔20〕,刘权文。

〔65〕同前注〔53〕,威廉·韦德、克里斯托弗·福赛书,第267页。

〔66〕余德厚、蒋文玉:《论行政诉讼司法审查的强度》,载《西南民族大学学报》(人文社会科学版)2020年第6期。

〔67〕参见前注〔24〕,迪特尔·梅迪库斯书,第113页。

〔68〕[日]营野耕毅:《诚实信用原则与禁止权利滥用法理的功能》,傅静坤译,载《外国法译评》1995年第2期。

〔69〕参见徐国栋:《民法基本原则解释》,中国政法大学出版社1992年版,第90页。

〔70〕〔美〕霍金:《法律哲學现状》,费青译,会文堂新记书局1937年版,第37页。

〔71〕孙光宁:《民事指导性案例对主观过错的认定方式》,中国法制出版社2018年第23卷,第342页。

〔72〕有学者认为构成滥用权力的要件需要主客观相结合,其中主观是违反法律规定的目的,而客观方面则必须具有不合理或显失公正的情况,并未直接提及是否需要有损害结果之要件。参见前注〔15〕,姜明安主编书,第529页。

〔73〕[日]田村悦一:《自由裁量及其界限》,李哲范译,中国政法大学出版社2016年版,第43页。

〔74〕参见王延川:《股东会决议瑕疵确认标准之证成》,载《上海政法学院学报(法治论丛)》2020年第5期。

〔75〕参见前注〔21〕,梁慧星书,第107页。

〔76〕同前注〔35〕,李敏文。

〔77〕洪逊欣:《中国民法总则》,自印本,1997年修订5版,第663页(注三)。

〔78〕参见钱玉林:《禁止权利滥用的法理分析》,载《现代法学》2002年第1期。

〔79〕同前注〔10〕,霍尔巴赫书,第62页。

Abstract: All rights (powers) have boundaries and should not be exercised improperly. The expression of "abuse" in Chinese law specifically covers three types, i.e. "abuse of rights", "abuse of power" and "abuse of status" and the prerequisite is the fact that the actor has basic authority and exercise such authority. However, there are divergent opinions on constituent elements of "abuse" in theory and judicial practice. Although there are different standards for "abuse" in different types, there are certain meta-criteria for the judgment of "abuse" behavior itself. It is necessary to clarify the necessity of subjective fault as an element of abuse. At the same time, when it is difficult to identify the actor's subjective aspects, the objective and subjective reasoning should be adopted to determine the subjective fault and examine whether the behavior conforms to the spirit and the purpose of the law by considering the minimum damage, the general public opinion and the proportionality of the damage to the injured and the benefits to the actor, as well as considering the legitimacy under specific circumstances, to presume the subjective fault of the actor, to make a combination of subjective and objective judgments on "abuse" behavior.

Key words: abuse;constitutive elements;presumption of fault;standards; meta-criteria; legal logic