浅析基于绳索技术的救援行动组织指挥

2022-03-01汪军庆刘建

汪军庆 刘建

0 引言

绳索技术救援是指主要依靠绳索技术展开的救援行动,随着社会、经济发展,绳索技术救援事件越来越多[1],常见类型如表1,很大程度上促进了绳索技术在我国应急救援领域迅速发展。

表1 常见绳索技术救援事件

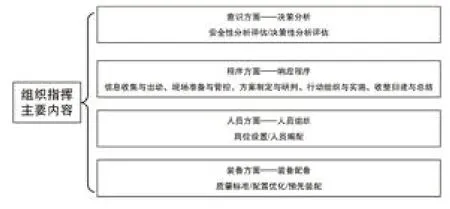

本文以小组式队伍(6-10人)实施绳索技术救援为研究对象,从救援行动组织指挥的四个方面探析了决策分析、响应程序、人员组织、装备配备内容(图1),以此为绳索技术救援组织指挥提供一定的思路与参考。

图1 组织指挥主要内容示意图

1 决策分析

决策分析是对信息收集、方案制定及系统设计、搭建、操作等一系列过程进行综合评估、分析、研判的持续性活动,必须贯穿于救援行动各个环节。分析评估主要包括两类:

一是安全性分析评估是识别、分析各类风险因素、隐患等不利条件,找出应对措施进行规避、排除以保证行动安全;

二是决策性分析评估是研判计划是否科学合理,对比自身技术、装备等力量编成情况,针对现场形势中存在的有利条件进行综合考虑,确定最佳救援方案以提高行动效率。

现场情况复杂,需综合分析研判的因素较多,可将易观察的直观影响因素定为显性因素,将易忽略的潜在影响因素定为隐形因素,这两类因素与上述两类分析评估则构成了矩阵表,如表2。

表2 绳索技术救援分析评估矩阵表

分析评估需要注意“木桶效应”,即系统最弱环节决定系统的整体强度,最薄弱环节无法由其他高强度环节替代或弥补,只有通过增强最薄弱环节强度方可增强系统整体强度。

分析评估可利用选项评估表、示意图等方式进行定性分析,也可以利用矩阵表格、受力分析图等工具进行定量分析,每种方式各有优缺点,在进行分析评估时需要注重客观性、全面性。如IRATA(国际工业绳索技术协会)制定的ICOP(工业绳索技术作业实践守则)中利用矩阵表格对具体事件的危险性进行评估(如表3),并以此为依据给出相关建议[2]。

表3 分析评估矩阵量化表

根据事件发生的可能性指数与严重性指数量化该事件风险评估数值,并根据其风险级别(1-6为低风险,8-12为中风险,15-25为高风险)进行研判。

2 响应程序

响应程序是指由救援开始至救援结束全过程中的主要环节,主要包括以下五项内容。

2.1 信息收集与出动

第一时间通过询问知情人、目击者等方式尽可能多的获取被困者基本情况(位置、人数、现场情况、事件经过),通过已知信息初步判断救援类型,确定响应级别、出动人员、携行装备,启动对应类型预案。响应启动后应及时集结队伍赶赴现场,在此过程中需注意:

(1)尽可能保持与知情人的通讯联系,及时了解事件进展、突发情况;

(2)注重途中安全,尤其是山岳、野外环境中,驾驶车辆要注意行驶安全,人员携行装备长距离徒步要注意体力分配。

在大多数城市或工业环境救援中(除建筑倒塌事故以外),救援队伍通常能够迅速获得准确的位置信息,而接近现场的交通方式也较为快速、便捷。而在山岳、洞穴等户外环境救援中,除已经开发的景区以外,通常难以获得精确定位,此时则需要向导引路、技术搜索等手段确定目标地点,在这种情况中,队伍行进以及装备携带均会变得更加困难,应提前制定应对措施。

2.2 现场准备与管控

到达现场后应及时设置工作平台,选择与建立工作平台要结合现场实际情况综合分析,如在山岳、景区等户外场景与洞穴、坑道等狭小空间开展救援时,经常存在着地势、空间以及恶劣环境等客观条件限制,应尽量选择相对平坦、宽敞的地点作为工作平台,同时要在第一时间对周围影响救援行动的障碍物与安全隐患进行清理(如树枝、枯木、石块等);而在城市工业环境中地形地势影响相对较小,工作平台设置时主要考虑建、构筑物结构限制产生的影响(如栏杆、围挡、限位空间等),充分利用各类高位锚点与变向滑轮将操作平台延伸、转移至宽敞且安全的位置。

在准备工作平台的同时应组织人员对现场区域进行警戒及有效管控。现场警戒工作任务主要有两类:第一,若救援行动发生在偏远山区、洞穴等户外人迹罕至的地点或是大型建构筑物高空(高角度)环境此类人员难以接近的地点,进行警戒的主要目的是对工作范围进行隔离与限制,用于保护操作人员自身,避免救援人员发生坠落或受到高空坠物等其他伤害。第二,若救援行动发生在桥梁、景区、游乐场等人员密集场所且易接近地点,除上述警戒内容以外,还需对外围进行隔离与限制,避免无关人员影响救援任务。

2.3 方案制定与研判

结合现有预案(典型场景救援方案),根据地形条件、被困者所处位置等现场实际情况,综合分析后制定救援方案。

此环节中所述的方案主要包括但不限于确定救援任务类型(向上救援、向下救援、相对水平救援等)、救援使用的技术方式(单对单救援、综合系统救援、护送疏散等)、人员分工及装备器材配置、突发情况应对措施等[3]。

制定方案是为了使救援行动具备更强的计划性,实现指导、规范、提醒作用,因此,方案内容应对当前救援事件有明确的针对性,避免只制定、不执行的形式主义救援方案,方案制定时要考虑周全、充分预判、注重细节,方案完成后需要经过第二安全员的确认,避免可能出现的漏判、误判。

2.4 行动组织与实施

救援方案确认后,救援团队根据任务部署或指挥员下达的任务指令分头落实,具体行动可分为接近、稳定、转运三个阶段。

第一阶段接近,即通过技术手段到达被困者所处位置,包括直接评估、利用已有绳索系统,单独搭建绳索系统,使用水平移动、辅助攀登、先锋攀登等技术方式等。第二阶段稳定,即接近被困者后,针对特定救援对象给予不同类别的处理措施,主要包括物理稳定(固定处于危险状态的被困者或为其提供支撑、对挂接于绳上的被困者进行挂接转移等)、医疗稳定(对受伤被困者进行保暖、止血、包扎、固定等初期医疗救助)、情绪稳定(通过沟通交流安抚、稳定被困者情绪)[4]。第三阶段转运,即将被困者从危险位置转移至相对安全位置,转运完成后如需进一步医疗救助应及时转送至医疗部门或与专业医疗团队交接。

2.5 收整归建与总结

救援行动结束后应集结、清点人员,检查人员状况,拆除救援系统以及回收、清点装备器材。同时,指挥员应及时与相关人员(被困者亲友同伴、事故发生地管理人员、当地政府行政人员等)完成交接工作,现场相关事宜处理妥善后即可返程归队。现场救援结束后应对整个行动进行细致、系统总结,形成文字记录存档,为后续训练及实际救援提供经验。

3 人员组织

绳索技术救援环节多、任务杂、技术性强,全体救援人员应对各环节具备整体认知,救援队伍配备应以结构精干、配置紧凑、协同默契为基本原则[5],对参与救援的所有人员基础要求包括但不限于:

(1)健康的身体状况;

(2)良好的体能素质;

(3)接受过专业、系统培训。

在此基础上,需明确救援队伍人员岗位设置及任务分工。岗位设置通常包括核心任务岗位与保障任务岗位,在某些偏远、高海拔、极端天气等恶劣条件下,保障任务岗位可由核心任务岗位人员兼任,以进一步精简结构、减少人员、提高效率。

3.1 岗位设置

岗位设置主要按照任务分工确定,分为核心任务岗位与保障任务岗位两类。

3.1.1 核心任务岗位

指挥员:负责计划统筹救援工作全要素、全流程,包括但不限于方案制定、现场评估、系统设计、风险分析、分工组织等具体工作,要求具备扎实、全面的专业技术能力,思维灵活、思路清晰、沉着冷静的个人素质以及丰富的行动经验,通常情况下设置一名,同时兼任救援行动安全监督员。

系统处理员:主要负责救援行动中系统搭建及控制等具体工作,要求具备扎实娴熟的锚设置、系统装配、边缘保护及装备操作等技术能力,通常情况下设置至少两名系统处理员,以便在救援现场两处位置同时开展工作。此外,应安排经验丰富的系统处理员兼任第二安全监督员,针对指挥员设计的救援方案及系统安全性进行复核,提醒指挥员注意可能存在的、易被忽视的风险隐患。

先锋救助员:主要负责开辟救援路线以及担架装配、人员救助、担架护送等具体工作,要求具备扎实娴熟的单人技术、担架护送技术以及良好的体能素质,通常情况下设置至少一名先锋救助员,若条件允许建议增配一名副先锋,在某些需要两侧同时展开或低角度疏散等救援场景中,配合主先锋完成相关工作任务。此岗位要求具备基本的医疗救助资质。

现场辅助员:主要负责救援行动中的辅助工作,包括但不限于取送装备器材,辅助拖拉、观察和传递信息,绳索管理等任务,要求具备基础理论、装备识别应用、下放提升系统操作等初级知识技能,通常情况下设置至少一名。根据实际情况可增设一名,也可由其他岗位人员兼任。

3.1.2 保障任务岗位

综合保障员:主要负责救援行动中的装备及物资保障、通讯保障、医疗支持以及驾驶等辅助工作。条件允许的情况下单独设置,特殊情况下也可由核心任务岗位中的辅助员兼任。

3.2 人员编配

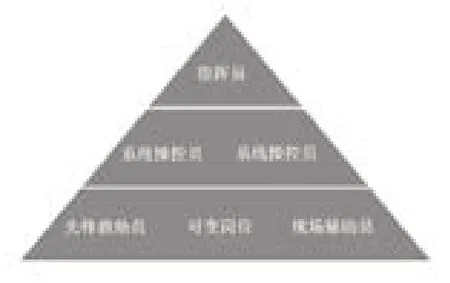

一支绳索技术救援队伍建议配备核心岗位队员不少于6人,可按照图2的金字塔式配置模式进行人员编成,其中可变岗位可根据实际救援场景配置为第二先锋或第二辅助。

图2 人员编配模式示意图

此人员编成模式适应性与可调节性强,可应对大部分救援场景,且可按照岗位进行模块化分组便于任务部署与执行。

4 装备配备

救援队伍装备器材配备没有明确统一的标注,应根据地域特点、任务类型等实际情况有所侧重,按照因地制宜、科学高效的原则确定,但在配置与应用时需要注意以下三方面:

4.1 质量标准

一方面装备选用要注重品质,即尽量选用符合标准规范的产品,如带有CE(欧盟)、EAC(俄白哈联盟)、UL(美国UL检测认证及标准开发机构)等认证标识或符合相关技术标准的装备器材[6];另一方面要注重数量合理,具体类型、数量需结合救援任务确定,获得的相关信息越准确,配置的装备器材针对性越强,如根据水平跨度、垂直高度估算所需绳索长度及数量;根据救援对象被困位置、伤势等情况确定使用救援三角吊带还是担架等。在保证满足救援任务需求的基础上,应尽量避免以量换质、贪多求全,否则既增加了救援途中携行负担(尤其在山岳、户外需要徒步到达的救援任务中),也会降低装备器材使用效率。

4.2 配置优化

在满足质量要求基础上,应尽量选择配备轻量化、高效能的装备器材,如相同安全性能(最低破断强度为22kN)的扁带,长为150cm的“ANNEAU”扁带环重量为135g,而长为180cm的“PUR’ANNEAU”扁带环重量仅为48g;相同荷载强度(最大工作荷载为2.5*2=5kN)的小型单滑轮,重量为75g的“MOBILE”滑轮效率仅为71%,而重量为56g的“PARTNER”滑轮效率却高达91%;如在系统搭建时使用MPD(一种具有控制释放功能的高效率滑轮)替代ID®S(典型的自制停下降器)作为控制模块能够大幅提高行动效率等。类似的情况大量存在,在进行装备配置时需重点注意,通过类似细节的优化积累,能够对救援效率产生质变影响。

4.3 预先装配

即预先对装备器材进行分类配置并做好挂接,便于救援时直接使用,实现节省时间、提高效率的目的,如设置锚使用的扁带(或可调节锚固定带、钢束锁)分组配备并连接安全钩;建立工作站使用的分力板装配控制装置、保护装置以及制作机械效益提升系统使用的滑轮组等器材;T型横渡系统中使用的过结滑轮装配分力扣板、安全钩、滑轮、短连接保护等器材;担架装配担架调节带、救援人员位置调整辅绳、被救者捆绑带等器材。通过预先装配的方式,也能够进一步加强装备器材管理,保证其在平时分类存放、规范有序,在战时化整为零、便于携行。

5 结语

绳索技术作为一种实用工具,在高空、山岳类应急救援中发挥了巨大作用,本文从绳索技救援组织指挥角度,总结分析了意识、程序、人员、装备等方面相关内容,以期为规范行动、提高效率提供一些思路与参考。