基于指标体系建设的区域地震救援能力评估

2022-03-01景鹏旭王念法徐一凡杨清逸

景鹏旭 王念法 徐一凡 杨清逸

0 引言

区域地震救援能力是指地震灾害救援力量在执行救援任务时实施有效救援的能力,对其准确的评估在一定程度上可以帮助应急管理部门在面对突发性大型地震灾害时,根据当地救援力量、物资装备现状等实现合理的资源配置进行分配调度,以实施有效救援[1-2]。面对近年来板块活动进入活跃期造成的日益严重的地震灾害,如何高效迅速的启动应急救援,有效降低地震灾害造成的损失和伤害,是我国亟需解决的难题。

国内外很多学者对区域应急救援能力评价方面进行了研究。美国联邦紧急事务管理局在1997年合作开发了一套针对13个应急管理职能的地方政府区域应急管理准备能力的评估系统,包括风险管理、物资管理、危险识别和评估、指挥控制协调、后勤装备、通信和预警等方面[3-4]。日本政府在2002年10月8日,由消防厅消防课和防灾与情报研究所共同举办“区域防灾能力与危机管理对应急评估研讨会”,设定了区域政府防灾减灾能力的评价指标,如减轻危险的对策、危机的掌握与评估、情报联络体系、器材与储备粮食的确保与管理、居民间的情报流通等方面。 邓云峰[5]等人承担的“城市应急能力评估关键技术及应急辅助决策支持系统研究十一五科技攻关项目”提出了城市应急能力评估体系,综合反应当前中国城市应急能力建设的各个维度[6]。铁永波[7]等人根据层次分析的方法,选取6个一级评价指标,在一级指标的基础上衍生出多个二级评价指标,与王绍玉教授[8]提出的我国城市应急管理能力评价指标基本一致[9]。

以上研究工作,大多数研究主要基于应急救援力量灾前-灾中-灾后过程中某一个环节或某一个局部阶段特征进行分析与探讨,而没有将应急救援力量以及与之匹配的区域应急资源选址布局、响应分区、应急资源储备及调配作为一个区域整体系统来进行研究;仅重视对问题参数的刻画,但随着各类模型参数数量的增加,缺乏能够有效指导政府应急实践的定量模型,在评估指标体系影响因素与中国国情有较大差距,不能完全和真实地反映区域救援能力。笔者将通过科学的指标体系设计、数学建模等方式建立地震灾害救援能力评估模型,信息化平台建设,为科学合理得评估区域地震救援能力提供有利的理论支撑。

1 区域地震救援能力评估指标体系

1.1 评估指标测评方法和分级标准

建立区域地震救援能力综合评估指标体系在综合分析系统的基础上进行指标的拟定、统计处理以及综合归纳[10]。将物质和非物质要素进行整合归纳,选择四大类指标作为评估指标体系的一级指标,即人员、装备、培训和保障[10]。在对区域地震救援能力构成要素的分析,按照评估指标体系的建立原则,设计若干评估指标,通过地震灾害救援实际资料分析、专家测评等方法,提取可靠的指标,搭建出区域地震救援能力综合评估指标体系框架(如图1所示)。将区域地震救援能力评估指标分为三种类型:客观因素指标、统计数据指标以及经验指标[11]。对确定的指标,根据水平状态分为3个等级,其中A级标准对区域地震救援能力的贡献值最大,C级标准对对区域地震害应急救援能力的贡献值最小[11]。

1.2 指标权重的确定

在评估指标的选择上遵循现实可测的原则,较好地反应区域地震救援能力影响和制约因素。但影响制约因素不止以上指标因素,其它指标因素是否应该纳入综合评估指标体系,需要进行进一步的调查研究并经过实践的检验[11]。18个三级指标相对于评估目标“区域地震救援能力”的贡献是不同的,即每个三级指标应该有一个相对重要程度,即相对权重系数。

本文采用客观赋权方法[12]中的层次分析 法AHP法(Analytic Hierarchy Process),将复杂问题分解为多个组成因素,并将这些因素按支配关系进一步分解,按目标层、准则层、指标层排列起来,形成一个多目标、多层次的有序递阶层次结构。该方法通过两两比较的方式确定层次中诸因素的相对重要性,然后再对这些元素的整体权重进行排序判断,最后确立各元素相对重要性的总顺序[12]。

1.3 区域地震救援能力评估模型指标体系的构建

前文对区域地震救援能力的构成要素进行了详细的分析,并根据评估指标体系的建立原则,构建了一套相对完善的、能够综合反映区域地震救援能力的评估指标体系(如图1所示)。其中,选择了四大类指标作为一级指标,一级指标又包括若干个二级指标和三级指标,二级指标为一级指标的分指标,三级指标为二级指标的量化指标。共计10个二级指标和18个三级指标。同时,本次研究通过一定的技术和方法,对图18个三级指标的权重系数予以确定,为评估模型的建立提供依据。

图1 区域地震救援能力评估指标体系

(1)评估模型

确定了区域地震救援能力评估指标体系以及各指标的权重以后,需要采取合适的数学模型对救援能力进行评估。评估中最常用的有加法模型和乘法模型两种形式。其中,乘法模型应用的场合是要求各项指标都尽可能取得较好的水平,才能使总的评估值较高。若有一项指标的取值较低,则总的救援能力都较低。这种结果不能反映出实际的救援能力,因此本研究选择加法模型来对救援能力进行评估。

(2)评估指标等级的量化

前文已经将评估的指标划分为3个等级,组成评语集V,V={A级标准,B级标准,C级标准}。其中A级标准对区域地震救援能力的贡献值最大,C级标准对对区域地震救援能力的贡献值最小。

(3)评估步骤

本研究采用加法模型进行评估,实施步骤如下:

第一步,三级指标量化。根据实际情况,对照每个指标的打分准则,对每个三级指标进行打分。

第二步,二级指标量化。将每个三级指标的得分与其权重相乘,然后把乘积再相加,就得到该二级指标的得分。设某个三级指标的得分为fij,指标的权重为wij,加法模型的计算公式为:

其中n为第i个二级指标下三级指标的个数。

第三步,救援能力的确定。得到所有的一级指标的分值后,用同样的方法,计算区域地震救援能力。计算公式为:

其中m为第i个一级指标下二级指标的个数。

2 川渝地区区域地震救援能力评估

川渝地区位于中国西南部,由于地处丘陵、盆地的相对封闭的自然条件,我国发生超过7.0级的地震有很多在这一地区,故对川渝地区等地震多发区的区域地震灾害救援能力的评估直接关系着我国区域地震救援能力的建设高度,是我国其他区域地震救援能力的标杆。

下面以川渝地区为例,对该地区区域地震救援能力评估详见表1。表中对应指标数值为根据不同专家打分后取平均值,亦可根据调查问卷所得,由于样本的数量有限,故该值有一定幅度的变化,本文的对应指标数值为专家打分后取平均值所得。

表1 川渝地区区域地震救援能力评估

基于现有数据可知,川渝地区救援指挥机构完善、队伍人员充足、装备物资齐全且保障措施较为充分。针对该地区来说,虽仍有部分项目有待进一步加强,但其救援能力相对较好。

综上所述,运用本评估方法可以对区域的救援指挥、人员、装备和物资及保障情况进行分项评价,并基于数据找出短板,为下一步的工作开展提供理论依据。

3 信息化平台建设

3.1 信息化平台介绍

笔者基于全国地震救援队伍资料信息建立信息化平台,通过空间地理信息的方式实现全国地震救援队伍资源一张图展示功能模块,将全国地震救援队伍资源的救援能力进行匹配,实现了区域地震救援能力评估与精确调度的应用目标。

全国地震灾害救援队伍在地理信息平台上按照空间位置对其进行展示,点击选中队伍可以显示该队伍的详细配置信息。

3.2 信息化平台灾害救援能力评价功能模块简介

该平台区域地震救援能力评估功能模块基于第2节中对救援队伍评价体系以及灾害救援能力需求的算法模型,可实现地震救援队伍的能力进行综合评估,通过救援需求能力与队伍能力的评估值进行对比,科学的分析出本次灾害所需的救援队伍以及调度方案。

3.2.1 全国地震灾害救援队伍能力评价分析功能

该功能可实现对全国地震灾害救援队伍综合能力评价值的查询、统计、分析等功能。

查询:可以选择某个救援队伍,显示该队伍的救援能力评价值。

统计:可以对省、市、县或选定区域内的所有救援队伍的救援能力评价值进行分项统计与合计。

分析:可以对省、市、县或选定区域内的所有救援队伍的能力评价值与标准值进行比对分析。

3.2.2 全国地震多发地带救援能力评价分析功能

该功能以地震多发区域作为救援能力评价基本单元,对该单元内及周边的救援能力进行综合评价,评价办法按照地震灾害的各个级别救援能力需求值,与区域内及周边队伍的救援能力值进行匹配分析。

3.2.3 灾害事件发生后救援能力评价分析功能

该功能实现当发生地震灾害后,可以(1)对灾害现场的环境信息采集;(2)对本次灾害所需救援能力值评价运算,得出本次灾害所需救援资源的类型以及所需资源的数量;(3)评价本次灾害所需救援能力评价值、周边救援队伍能力值、周边队伍到达现场路径分析等因素,得出本次灾害所需调度的救援队伍详细信息。

3.2.4 救援队伍调度管理功能

该功能实现根据灾害救援能力评价模型计算后,所得出的资源需求方案、救援队伍需求方案,实现对本次灾害所需调度救援队伍的现住地、行径路线、所需时间等调度信息进行统一管理与展示,见图2、图3。

图2 调拨资源空间展示图

图3 调度的救援队伍信息、行进路线展示

该功能可实现对全国地震灾害救援队伍综合能力评估值的查询、统计、分析等功能。其全国地震多发地带救援能力评估分析功能以地震多发区域作为救援能力评估基本单元,对该单元内及周边的救援能力进行综合评估,评估办法按照地震灾害的各个级别救援能力需求值,与区域内及周边队伍的救援能力值进行匹配分析。

其灾害事件发生后救援能力评估分析功能实现当发生地震灾害后,可以(1)对灾害现场的环境信息采集;(2)对本次灾害所需救援能力值评估运算,得出本次灾害所需救援资源的类型以及所需资源的数量;(3)评估本次灾害所需救援能力评估值、周边救援队伍能力值、周边队伍到达现场路径分析等因素,得出本次灾害所需调度的救援队伍详细信息。其救援队伍调度管理功能实现根据灾害救援能力评估模型计算后,所得出的资源需求方案、救援队伍需求方案,实现对本次灾害所需调度救援队伍的现住地、行径路线、所需时间等调度信息进行统一管理与展示。

4 九寨沟7.0级地震应急救援实例分析

4.1 九寨沟7.0级地震总体情况介绍

2017年8月8日21时19分46秒,在四川省北部阿坝州九寨沟县发生7.0级地震,震中位于北纬33.20度,东经103.82度,九寨沟核心景区西部5公里处比芒村。截至8月13日20时统计,四川九寨沟7.0级地震已造成25人死亡,525人因灾受伤,6人失联,19768户176492人受灾,73671间房屋不同程度受损[13]。

4.2 应急救援资源情况

4.2.1 应急救援力量调度情况

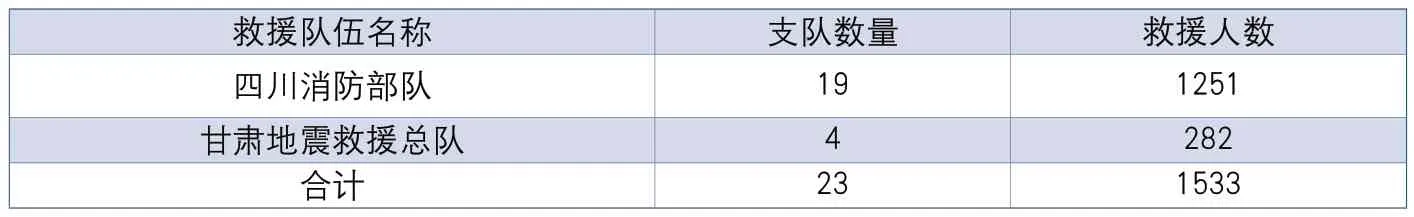

由于收集资料有限,从现有收集到的资料,地震灾情发生后,四川消防部队迅即调集19个支队1251名消防员、235辆车、31条搜救犬、55台生命探测仪以及1.8万余件(套)器材装备,全力投入抗震救灾任务。公安部消防局跨省调集甘肃总队283名消防队员增援作战,共搜救出9名被埋压人员,8具遇难者遗体,疏散转移4300余人,应急救援调度情况见表2。

表2 四川九寨沟7.0级救援队伍及救援人数

4.2.2 应急装备物资调度情况

根据上节所述,应急装备与物资调度数量见表3。

表3 四川九寨沟7.0级应急救援装备与物资调度情况表

4.3 信息化平台应急救援资源情况

由于篇幅有限,这里仅描述救援力量的调度情况。信息化平台计算出拟调度的队伍和人数分别为:(1)甘肃省地震救援队(消防1),人数120;(2)甘肃省地震救援队,120人;(3)四川省地震救援队(武警),82人。

4.4 对比分析

4.4.1 应急救援力量对比

由于在论文完成的过程中,收集到的地震应急救援队伍只有省级救援队的资料,没有各支队的任何资料,所以实际救援力量和信息化平台计算出来的救援队员的数量有一定的差别,但救援队伍均含有甘肃省地震救援队和四川省地震救援队(武警),而实际救援无甘肃省地震救援队(消防1),可能是因为该队伍距离略远,而有其他支队距离更近且道路没有中断。

4.4.2 应急装备与物资对比

实际救援的应急资源与物资和信息化平台计算出来的数量比较接近,说明我们调研得到的装备与物资数量比较接近真实。但是有一个问题值得探讨,我们在信息化平台建设中预先输入调研中得到的应急装备与应急物资的数据,而最后计算中得出的数据与调研接近,而没有装备和物资的冗余,一旦在相邻地区同一时间发生一个震级相差不大的地震的话,会导致由于装备和物资的不足使另一地区不能得到有效及时救援的问题,造成首尾不能兼顾。

4.4.3 对比验证结论及建议

通过上述对平台计算得出的应急救援力量、应急装备、物资与实际参与的救援队伍的人数装备等进行对比后,可以发现(1)实际救援力量和信息化平台计算出来的救援队员的数量有一定的差别;(2)实际救援的应急资源与物资和信息化平台计算出来的数量比较接近。

但是该平台依旧存在一些不足之处:(1)未能接入实时道路的API数据,所以在计算时没有考虑因为滑坡造成的道路损坏而造成的阻塞等情况,故信息化平台计算的派出救援的队伍和救援人数和实际有一定的差别,在辅助决策中可能会造成一定的救援延迟,会造成在平台上可以实现某一救援队伍顺利达到现场实施有效救援而实际中该队伍无法达到现在的尴尬现象,在实际救援中会造成资源的浪费和时间的损失;(2)该平台计算得出的某一救援队伍实施救援活动中所携带的应急资源和物资几乎为该救援队伍的全部家底,一旦在相邻地区同一时间发生一个震级相差不大的地震,会导致由于该队伍已经出发去前一震区而剩余的救援力量和装备几乎不能满足充当先锋队的角色,而使后一震区耽误救援时间。针对上述不足之处,提出如下改进措施:

(1)接入高德地图或者百度地图实时道路的API数据,在发生地震时,该平台可以根据实时道路数据计算出应该派出的救援队伍以及最优化路线和备选路线;

(2)信息化平台计算时应考虑救援力量和物资一定的冗余,在一定程度上保证在同一时间相邻地点发生相似等级的地震时,该救援力量可以满足部分救援的需求,缓解时间压力,为其余救援队伍以及大部队的到来做好先锋工作。

(3)每一次救援后,都应该把数据输入该系统,让其进行机器学习,找出这次救援中存在的问题和改进的方向,以便救援队伍在日常对装备和物资进行补充以及在日常训练中予以加强。

(4)下一步应加强系统化的开展基础数据调研分析工作,纵向上从省、地市、区县三个层级开展调研,横向上从应急救援队伍及装备、应急物资储备、社会化应急保障资源等多个维度开展调研,同时根据每个省市地震灾害情况对应急资源进行评价分析,通过调研评价来摸清家底、找出短板;通过地震灾害综合分析评价研究出与对应应急资源(物资,装备,队伍)的匹配模型,为应急资源的高效利用和后期规划完善提供支撑,并为后续的对应急管理部门相关领导的辅助决策提供有力支持。

5 结论

本文在分析我国目前地震灾害现状、应急体制机制、应急救援资源的现状的基础之上,基于层次分析法和数学建模法,建立地震灾害区域救援能力指标体系和评价模型,确定测评方法、分级标准以及指标权重。根据调研数据对川渝地区以行政区域为单位进行地震救援能力进行能力评价,得出其区域救援能力分为9.272。

建立了信息化平台,该平台可以做出部分决策。后续可在提出的结合主客观因素的专家偏好型地震应急救援群决策研究基础上,进一步考虑序贯性的地震应急救援方案决策,以及专家主观偏好数值变化对地震应急救援方案决策影响。在信息化平台建设的过程中,接入实时道路的API数据,考虑因为滑坡造成的道路损坏而造成的阻塞等情况。结合九寨沟7.0级地震救援实例提出今后防灾减灾工作中应根据各地区实际情况对应急资源进行评价分析,通过地震灾害综合分析评价研究出与对应应急资源(物资,装备,队伍)的匹配模型,为应急资源的高效利用和后期规划完善提供支撑的对策。