构建急性肾损伤患者连续性肾脏替代治疗剂量达成模型*

2022-02-28李墨奇何文昌谭晶鑫王代红

——李墨奇 伍 薇 何文昌 余 露 邹 芳 谭晶鑫 王代红 陈 锦

1 主题选定

圈员召开头脑风暴会议,结合工作实际提出多种想法,利用亲和图进行归纳整理,得出构建连续性肾脏替代治疗液体管理三级体系、构建急性肾损伤患者连续性肾脏替代治疗剂量达成模型、构建连续性肾脏替代治疗护士核心能力培训体系、构建连续性肾脏替代治疗机器智能反馈系统、构建连续性肾脏替代治疗信息化平台5个主题。圈员围绕候选主题,利用完全分析标准法分别对迫切性、可行性、圈能力3个评价项目及两两主题之间进行相对权重评分,根据评价项目权重值和改善主题权重评分计算结果,最终确定本期活动主题为“构建急性肾损伤患者连续性肾脏替代治疗剂量达成模型”。经评定,主题为课题研究型。以AKI(Acute Kidney Injury,急性肾损伤)、 CRRT( Continuous Renal Replacement Therapy,连续性肾脏替代治疗)、剂量 (Dosage)、模型(Model)为关键词进行文献查新,国内外均无相关报道。

名词定义:处方剂量指在单位时间内标准化处方CRRT交换液体量 (mL/kg/h) 。实际治疗剂量指在单位时间内标准化实际CRRT交换液体量 (mL/kg/h)。治疗剂量达成标准指治疗处方剂量应至少达到后稀释 20 mL/kg/h~25 mL/kg/h的废液量。实际治疗时间应超过80%,实际剂量达成率应大于80%。

纳入与排除标准:(1)纳入标准。年龄18周岁~65周岁;符合KDIGO(Kidney Disease:Improving Global Outcomes,改善全球肾脏病预后组织)指南AKI标准,临床综合判断需要CRRT治疗患者。(2)排除标准。CRRT治疗不足24 h;已经开始肾脏替代治疗的慢性肾脏病患者;入院没有称体重患者;妊娠期患者;已知对滤器、管路过敏患者。

选题背景:AKI是由多种病因引起的以肾功能迅速下降为特征的临床综合征。它是临床危重症患者常见并发症,发病率高达35%~77%[1],住院死亡率达30%~60%[2-3];与非AKI患者相比,AKI患者平均每天治疗费用增加33%,总医疗费用约占医疗总支出的10%[4-5]。AKI早期通过保守支持治疗,优化液体管理,纠正水电解质酸碱失衡,调整肾脏排泄药物剂量,预防血液动力学不稳定和肾毒性药物使用等处理,仍有约6%~10%的患者需要肾脏替代治疗,死亡率高达60%[6]。CRRT是一种血液净化技术,具有血液动力学稳定、患者耐受性良好、溶质清除率高等优点,已成为需要肾脏替代治疗危重症AKI患者的首选治疗模式[7-8]。治疗剂量是CRRT溶质清除有效性的客观评价指标,与患者生存率关系密切。受患者、医疗、护理及客观条件等影响,医生处方剂量与实际达成剂量存在较大差异[9-11],患者预后受到明显影响,但目前国内外尚缺乏处方剂量精准达成管理策略。根据2012年KDIGO指南以及我国《血液净化标准操作流程(2021版)》,推荐实际剂量达成率为80%[7,10]。从文献报道可知,世界各国达成率参差不齐,韩国为85%[12],美国为62%~88%[13-15],澳大利亚为75%~90%[16],意大利为80%~92%[17],瑞士为83%~87%[18]。而目前我国新桥医院肾内科实际剂量达成率为78%,与指南推荐[19-21]尚有一定差距。

2 活动计划拟定

活动时间为2018年7月-2020年6月。根据PDCA方法要求,P阶段所占时长为27.89%,D阶段所占时长为43.27%,C阶段所占时长为14.42%,A阶段所占时长为14.42%。

3 课题明确化

3.1 模型构想

根据文献,结合临床实践,圈员从以下三个方面展开治疗剂量达成模型构想。

(1)患者方面:保持通畅的血管通路。通畅的血管通路是精准CRRT剂量实施的前提。导管功能不良将引起血液浓缩、滤器及管路凝血等,导致非计划结束治疗或更换滤器,缩短治疗时间,降低治疗剂量达成率[22]。影响导管功能的因素有患者体位、置管部位、导管固定方法、导管维护、置管技术、患者凝血状态、治疗中抗凝技术等。早期识别并改善血管通路功能不良是提高实际剂量达成率的关键点之一。

(2)医护人员方面:提高滤器管路管理水平。滤器管路管理是精准CRRT剂量实施的关键。CRRT治疗依赖于滤器管路、治疗方案、压力监测、报警处理等多个环节[23-24]。临床中若未能及时、全面掌控上述因素并适时干预,将诱发过早、过频非计划更换体外循环管路,导致治疗时间缩短,治疗剂量达成率降低[19]。

(3)设备方面:构建智能化系统。智能信息化技术是精准CRRT剂量实施的基础。CRRT地点分散,病种多样,需各学科间协作。智能信息化技术正是通过电子医疗记录以及平台(机器、局部、云基础)监测和大数据获取,借助高速、全面分析能力,实时识别精准CRRT处方剂量影响因素和治疗剂量达成率,自动反馈并指导临床决策,以保障治疗剂量达成[25]。

3.2 现状水平分析

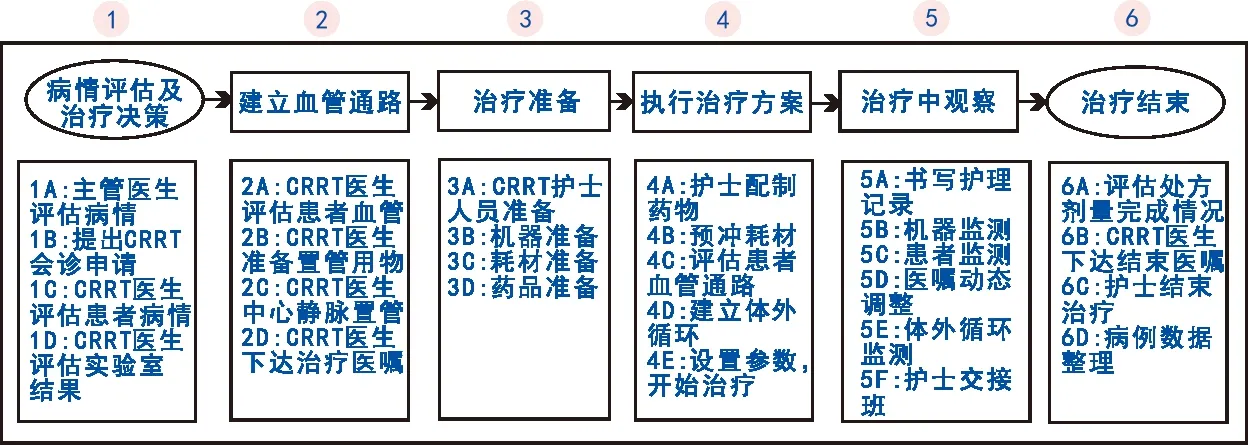

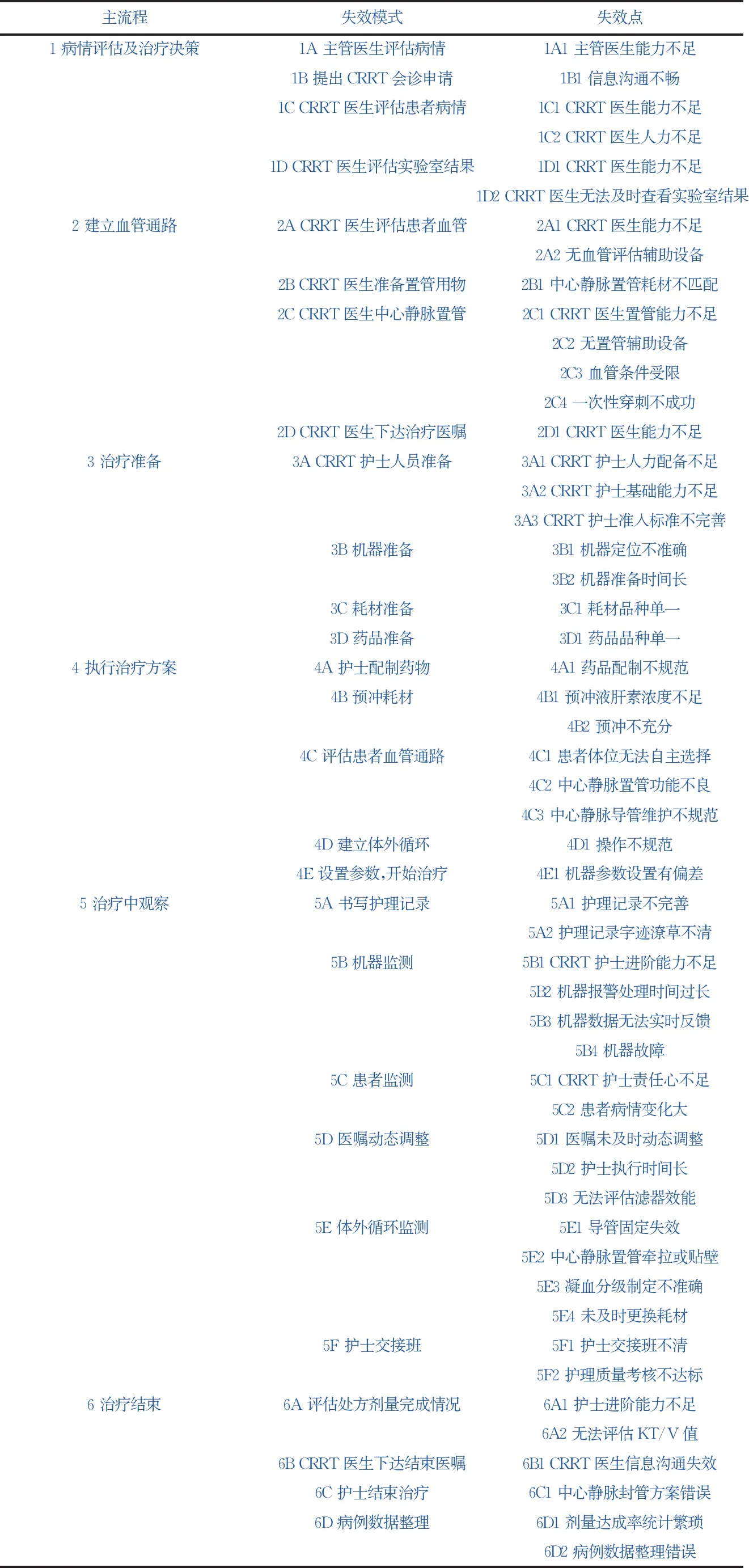

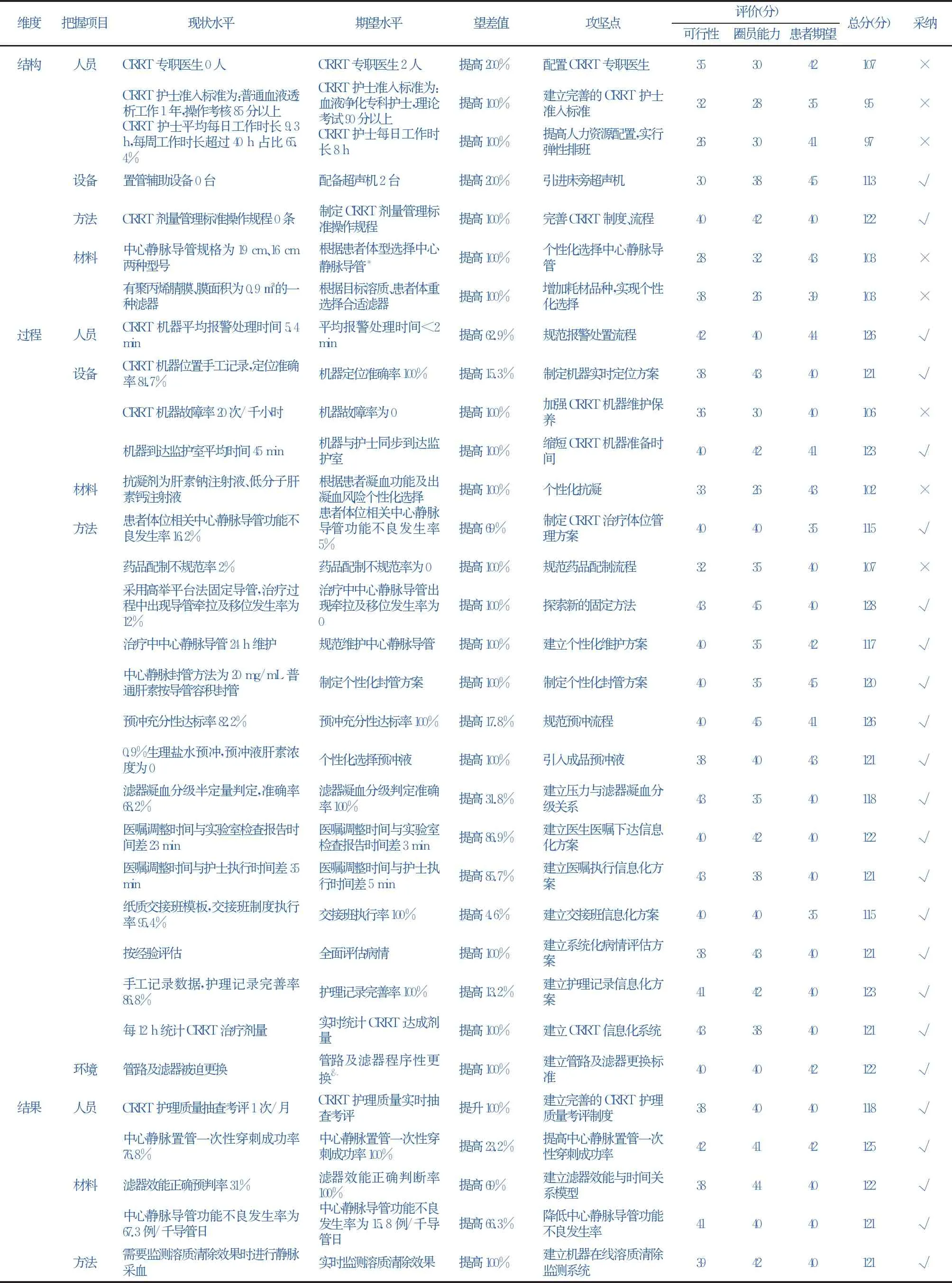

运用HFMEA(Healthcare Failure Mode and Effect Analysis, 医疗失效模式与效应分析)方法[26]分析CRRT治疗主流程(图1),对其中6个主流程进行分析,得出各流程失效点(表1)。从结构、过程、结果三个维度,将失效点作为调查内容,从人员、设备、方法、材料、环境5方面 进行查检。见表2“现状水平”栏。

图1 CRRT治疗主流程

表1 CRRT治疗流程失效分析

3.3 攻坚点发掘(表2)

表2 攻坚点发掘

3.4 攻坚点整合

从结构、过程、结果三个维度, 将选定攻坚点整合为五大攻坚点:(1)保持中心静脉导管尖端位置准确;(2)防止中心静脉导管相关性血栓形成;(3)构建护士标准化滤器管路管理模式;(4)建立滤器管路最优效能评价方法;(5)建立CRRT快速准确信息传递方案。

4 目标设定

利用标杆分析法,查阅国内外文献及推荐指南,结合科室研究基础及团队能力,设定目标为:(1)治疗剂量达成率由78.5%上升至88%;(2)治疗时间达成率由69.8%上升至90%;(3)平均CRRT治疗日由6.6 d缩短至5 d;(4)28 d存活率由43.5%上升至53%;(5)出院时透析依赖率由28.3%下降至22%。

5 方策拟定(表3)

表3 方策拟定

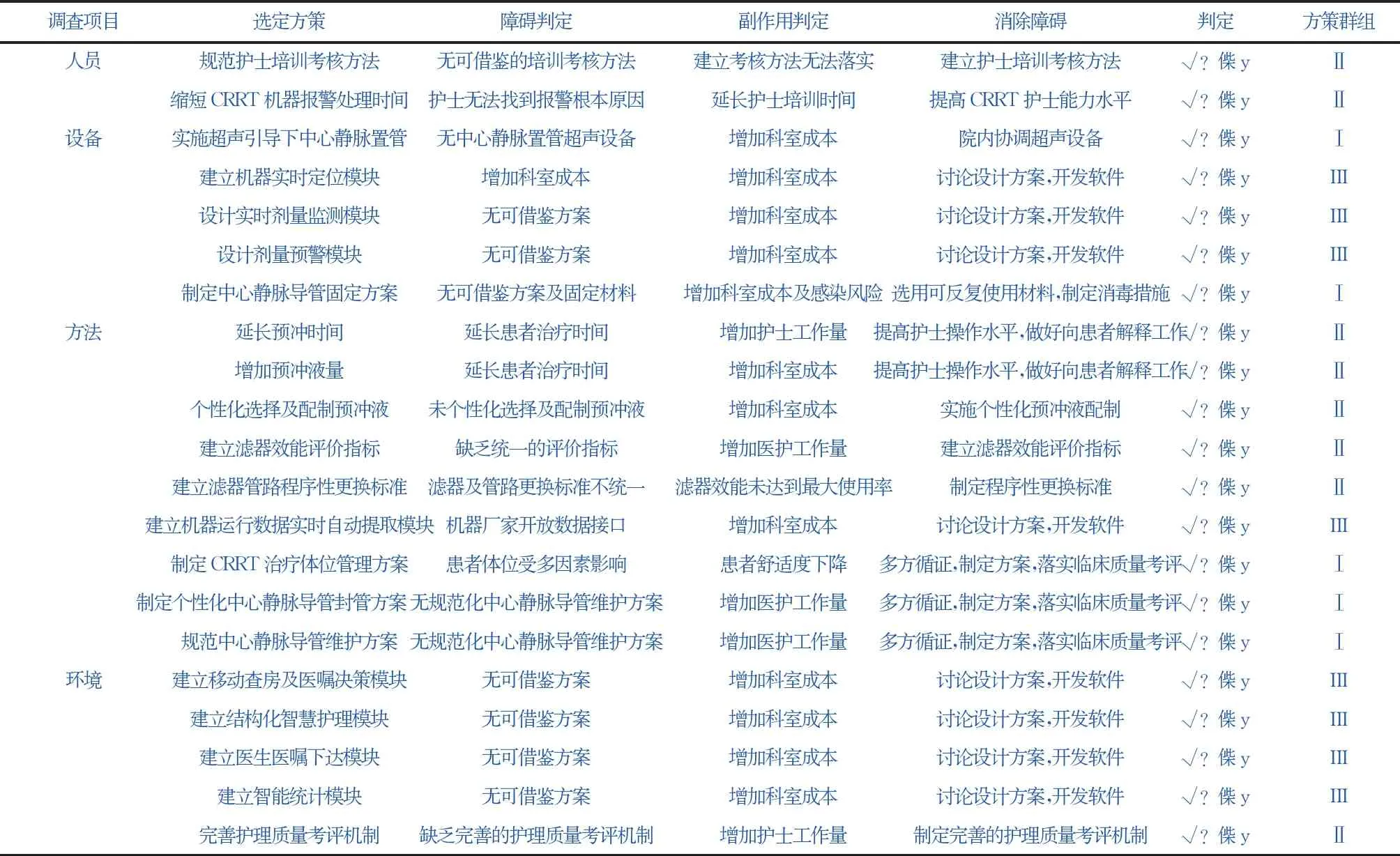

6 最适方策追究

全体圈员对选定的21项方策进行方策障碍判定(表4),整合方策后得到三大方策群组,经得失表与PDPC法判定,最终纳入实施方策群组为:(1)建立集束化血管通路管理策略;(2)制定最优滤器管路使用技术方案;(3)构建全流程CRRT智能管理平台。

表4 方策障碍判定

7 最适方策实施与检讨

方策群组一:建立集束化血管通路管理策略

方策实施:(1)精准定位—超声引导下置管。应用便携式超声机引导穿刺置管,将超声引导下中心静脉置管纳入置管流程,提高中心静脉导管一次性穿刺成功率,缩短中心静脉置管时间。

(2)精准体位—患者体位管理方案。①实施治疗时,患者取平卧位,尽量保持CRRT置管侧肢体外展15°~30°或腿部伸直,将软枕垫于置管侧膝下或使用减压贴,未置管侧肢体可自由摆放。②由两名护士协助完成翻身,患者向置管侧翻身时,翻身角度不宜超过60°,保持在30°~60°,翻起侧肢体可自由摆放,受压侧髋部可贴减压贴;避免患者向置管侧翻身,不得不翻身时角度不应超过60°。③体位管理中适当使用软枕、保护性约束带、软垫等辅助工具,保持患者有效体位,确保患者舒适及安全。④CRRT设备出现压力相关报警时,护士按流程处理,即:立即检查,确定报警项目,两名护士协同调整患者体位,如报警仍未解除,重新调整中心静脉导管位置直至报警解除。

(3)精准体位—中心静脉导管固定方案。①治疗中。在体外循环功能良好、压力平稳时,用治疗巾包裹中心静脉导管动静脉外端,然后用中心静脉导管固定带固定,松紧适宜。②治疗结束后。用无菌纱布包裹中心静脉导管动静脉外端,然后用自制中心静脉导管固定带固定包扎。

(4)精准评估—中心静脉导管功能评判。输入压(Pa)表示血泵在血液净化过程中从血管通路(流入)中抽取血液的难易程度,|Pa/Qb|是中心静脉导管功能不良的独立危险因素。治疗过程中,通过监测输入压可评估中心静脉导管功能。KDOQI(Kidney Disease Outcomes Quality Initiative,肾脏病预后质量倡议)临床实践指南建议Pa不低于250 mmHg。

(5)精准封管—建立个性化中心静脉导管封管方案。目前,连续性血液净化治疗中心静脉导管通常选择10 mg/mL的普通肝素钠溶液封管,未根据患者凝血、感染等情况个性化选择封管液,无法解决中心静脉导管血栓、感染等情况。针对以上问题,采取措施如下:一是严格按照导管标记的管腔容量推注封管液。二是个性化选择封管液。①普通肝素封管。普通患者常规采用10 mg/mL的普通肝素钠溶液封管,高凝患者可采用更高浓度的肝素钠溶液直至肝素钠原液进行封管。②枸橼酸钠溶液封管。活动性出血、严重出血倾向、肝素过敏或肝素诱导的血栓性血小板减少症患者,可采用4.0%~46.7%的枸橼酸钠封管液。血小板减少患者优先选择枸橼酸钠封管液。③尿激酶封管。凝血风险患者在常规肝素钠封管基础上,每隔两周用1次尿激酶封管。④抗生素封管液。根据感染病原学资料选择敏感抗生素封管。

(6)精准维护—建立规范化中心静脉导管维护方案。①医护人员戴口罩和手套,严格执行无菌操作。②每次使用导管后更换敷料,连续性血液净化治疗中每24 h更换敷料,治疗间期每72 h更换敷料。③导管接头的护理。评估导管接头处情况,使用分隔膜接头保护导管接头。接头上机时严格消毒,尽量减少开放状态的导管长时间暴露于空气中,导管接头部位采用碘伏/安尔碘或其他消毒剂消毒。④导管出口的护理。一是评估患者导管处情况,观察伤口敷料及导管外层敷料情况,有无渗血、渗液、脱落,评估导管经皮肤出口处长度;二是评估导管处皮肤,观察有无红肿,有无脓性波动、压痛、硬节,询问患者伤口有无痒痛;三是做好消毒工作,并标注消毒日期、时间、操作人。

效果:对2019年8月21日-9月30日156例CRRT治疗患者进行查检,中心静脉置管一次性穿刺成功率由70.68%上升至91.82%,中心静脉导管首次使用导管功能不良发生率由67.3例/千导管日下降至13.2例/千导管日。

方策群组二:制订最优滤器管路使用技术方案

方策实施:(1)提高预冲充分性。①延长预冲时间和增加预冲液量。查阅文献,机器程序性设置预冲时间和预冲液量,预冲时间由5 min延长至20 min,预冲液量由500 mL增加至1 000 mL,充分排出透析器和管路中附着的小气泡、硅胶粉末、粘合剂等微粒及残留的灭菌剂,使透析膜冲洗充分,从而减少滤器及管路堵塞情况及治疗过程中的过敏反应发生。②个性化选择及配制预冲液。根据患者病情、凝血功能,遵医嘱个性化选择及配制预冲液,保证预冲充分,减少滤器管路堵塞情况发生。

(2)建立滤器管路程序性更换流程。①建立滤器管路效能评价指标及程序性更换标准。在可视化、半定量凝血评估标准评判凝血分级基础上,通过制定查检表,手工登记、整理数据后,根据滤器凝血评估线性回归模型预测CRRT凝血,回归模型具有统计学意义(F(3,120)=38.816,P<0.001),调整R2=0.702,纳入模型的3个变量对滤器凝血影响有统计学意义(P<0.05)。据此,建立压力凝血分级数字模型,正确判断凝血分级,在滤器凝血≥2级时,实现程序性更换滤器管路。②利用智能信息化平台,增加尿素清除指数在线监测模块,实时监测数据并智能反馈,24 h尿素清除率下降50%,据此确定滤器管路更换时间为24 h。

(3)制定护士滤器管路三级培训考核计划。①一级评价。以问题为导向,实施精准化理论授课;以情景模拟为主要形式,规范标准化操作流程;采用OSCE(Objective Structured Clinical Examination,客观结构化临床考试)考核模式,考核目标明确,得分标准清楚,考核内容来源于临床实践。②二级评价。建立CRRT机器报警处理流程及标准,要求CRRT护士10 s内查看报警提示,30 s内找出报警原因,60 s内清除报警故障。③三级评价。成立由护士长负责、CRRT组长督促、小组长配合的CRRT护理质量考评小组,完善护理质量考评机制。

效果:对2019年11月1日-30日115例CRRT治疗患者进行查检,滤器管路预冲充分达标率由82.2%提高至100%,护士机器报警平均处理时间由5.4 min缩短到2 min,滤器管路被迫性更换改为滤器管路程序性更换,滤器效能最佳使用率由38.5%提高至79.3%。

根据质量通病及控制点,重视对关键复杂节点防水工程,预留预埋隐蔽工程及其他重难点项目的技术交底,传统施工交底是通过二维图纸,然后空间想象。但人的空间想象能力毕竟有限,不同的人想法也不一样。BIM技术针对技术交底处理办法,是利用BIM模型的可视化、虚拟施工过程进行技术交底,使一线工人能够更直观地了解复杂节点,有效提升质量相关人员的协调沟通效率,将隐患扼杀在摇篮里。

方策三:构建全流程CRRT智能管理平台

方策实施:(1)方案设计。组建CRRT智能管理平台建设小组,包含护士长、分管主任、业务医生、CRRT骨干护士、信息科工程师及设备科工程师。组员积极查阅文献,根据科室CRRT管理难点讨论出适用的CRRT信息化运行方案。

(2)方案确定。全流程CRRT智能管理平台共分为三大部分:①“互联网+ ” CRRT管理系统,包括机器实时定位模块、医生医嘱下达模块、智能统计模块;②局域网CRRT移动信息化平台,包括机器运行数据实时自动提取模块、结构化智慧护理模块、移动查房及医嘱决策模块;③CRRT设备智能监测反馈系统,包括实时剂量监测模块、剂量预警模块。

(3)方案实施。设计CRRT智能管理平台网络拓扑图,包含设备端、局域网、“互联网+”3部分,完善信息系统架构,并予以实施。①构建“互联网+”CRRT管理系统,实现CRRT医疗数据云传递;②构建局域网CRRT移动信息化平台,实现CRRT治疗过程全信息化管理;③建立CRRT设备智能监测反馈系统,设备数据云传递,实现清除效率智能监测、剂量达成自动预警。

效果:对2019年11月1日-30日115例CRRT治疗患者进行查检,机器定位准确率由84.7%上升至100%,护理记录完善率由86.8%提高至100%,医嘱平均下达时间由23 min缩短到3 min,护士医嘱执行时间由35 min缩短到5 min。

8 效果确认

(2)有形成果。对2019年12月1日-2020年3月15日326例CRRT治疗患者应用CRRT剂量达成模型进行干预,CRRT治疗剂量达成率由78.5%上升至93.5%,治疗时间达成率由69.8%上升至92%,平均CRRT治疗日由6.6 d缩短至4.5 d,28 d存活率由43.5%上升至58.2%,出院时透析依赖率由28.3%下降至19.8%。活动目标均达成,效果显著。

(3)无形成果。通过活动开展,圈员在团队凝聚力、团队协作能力、品管手法运用、个人自信心、责任心、思维能力、决策能力等方面均得到了显著提升。

9 标准化

此次活动共新建与改进了CRRT治疗相关制度3 项:CRRT护士培训方案与制度、血液净化中心CRRT工作人员管理制度、血液净化中心CRRT护理工作考核奖励制度;操作规范两项:连续性血液净化患者个性化中心静脉导管封管方案、规范化中心静脉导管维护方案; 标准化流程4 项:“互联网+”CRRT管理系统使用流程、局域网CRRT移动信息化平台使用流程、CRRT滤器管路预冲流程、CRRT滤器管路更换标准。活动开展,规范了CRRT治疗工作流程及制度,保障了CRRT治疗剂量达成率,确保了患者治疗安全。

10 检讨与改进

本次活动从CRRT在急性肾损伤患者应用的实际问题出发,紧扣热点,以治疗剂量达成为切入点,运用课题研究思路结合各种品管工具,联合多学科多部门协作,根据患者病情、血流动力学、溶质清除、循环压力等针对性制订最适方策,构建了急性肾损伤患者连续性肾脏替代治疗剂量达成模型,真正实现了个体化治疗,是对于CRRT剂量管理医疗质量的一次尝试。但由于本研究为单中心研究,样本量有限,加之CRRT对象均为危重症患者,病情复杂且变化快,关于滤器寿命、滤器效能、溶质清除、液体管理得出的结论还需要大样本、多中心研究进一步验证;同时,连续性血液净化治疗信息化平台建设尚处于起步阶段,本研究仅为初期建设,实现CRRT的数据自动采集、智能反馈将成为今后 CRRT研究的重点。

下一期活动主题:构建CRRT专科护士核心胜任力评价体系。