从山东方言文献看明清官话与方言词汇的义域差异

2022-02-28宋洪民张红梅

宋洪民 张红梅

摘 要:在山东方言文献研究中,“急自”等词的解释似乎不尽如人意,这主要是由不同方言间词汇语义系统的差异造成的,而词汇语义系统的差异主要表现为词语义位义域上的差异。以活的方言来印证文献,初步证明了山东方言中的“急自”,无论古今都比普通话中的“本来”的义域要窄得多,其语义组合或句法分布呈现出明显的差异,相应地,其聚合义场的构成也存在着显著的不同。对一些义位义域存在差异的词语,应该“依句辨词”,只有从其语义组合关系中去理解、分析,才能取得良好的效果。同时,官话方言内部的词义系统的差异也应引起注意。貌似相同的官话方言其实相互之间的差距并不小,与此相应地,山东方言中用词汇手段来表现的意义范畴,在普通话中却要用句法层面的手段来完成。

关键词:山东方言;“急自”;语义系统;义位义域;官话方言

一、问题的提出

近些年来,随着近代汉语研究的不断深入,学术界对语料的时地因素更为关注,相应地,方言文献的释读也成为学术热点之一。这其中山东方言文献的研究也占据着自己应有的地位,于是,《聊斋俚曲集》、《醒世姻缘传》等著作受到了空前的重视。研究成果层出不穷,洵为语言史上之盛事。就研究特点和旨趣而言,无论是语音研究还是语法研究,除勾勒全貌外,就是凸现其方言特色。说到特色,就暗含着一个以普通话为参照的问题。诸如某句式或某范畴,普通话中如何表达,而在山东方言中却是另外一种形式;某词语,应该如何解释,相当于普通话中的哪个词。这种研究当然是目前最为可行的一种模式,因为要进行研究,就必须以普通话这“雅言通语”来“转译”山东的“别国方言”。这种“转译”大多是得到了山东人的认可的,但也有些略不尽如人意的地方。说它“不尽如人意”,是说用来作解释语的普通话词语总让人觉得不够味儿,似乎比原文的方言表达少了点什么,但要另换一个词语,却又找不出,似乎还是这个词语更合适。那么,这一解释语到底合适不合适呢?这个不能用简单的对或错来回答。我们认为,这主要是由不同方言间词汇语义系统的差异造成的。董绍克先生指出:“词义差异是方言词汇差异的一个主要方面。”[1](P50)方言差异虽然较不同的语言之间的差异为小,但却存在着很多一致之处。张志毅、张庆云指出:“在大多数情况下,两种非亲属关系语言之间的语文性词语,不是简单的一一对应,而是处于错综复杂的多种多样的联系之中,其间只有一定的相对性,而没有绝对的等同性。这样,一般所说的双语词典,实际上都是‘语差’词典(谢尔巴1959),总离不了用译文或解释文字描写对应词的区别性语义特征,其实就是描写对应义位的民族个性。”[2](P154)事实上,我们在研究方言文献时很多情况下都会遇到类似的问题。应充分认识到分属不同方言的“词语”之间存在着“语差”,“只有一定的相对性,而没有绝对的等同性”,“总离不了用译文或解释文字描写对应词的区别性语义特征”[2](P154),这其实就是描写对应义位的地域个性、方言个性。下面,我们就结合具体实例来对这一问题展开论述。

二、急自(紧仔、紧自、极仔、急仔)

《山东方言研究》对“急自”的解释是:

急自,也写作“急仔”,本来就(表语气)。如:他~极好害饥困,何况等了半日多。《墙头记》[3](P379)

这种解释已经在一定程度上运用了“解释文字描写对应词的区别性语义特征”[2](P154),而且在普通话中,我们也找不到一个更好的词语来替代其中的关键词“本来”。那么,能否说“急自”就相当于“本来就”,二者在各自系统中的出现环境都是一样的呢?为了厘清这一问题,我们先来看一下今天山东方言中(以鲁中至鲁北的冀鲁官话为依据),该词(及其相关聚合成分)能在什么样的语义组合关系(或句法环境)中出现,并将其与普通话进行比较。具体如表1所示:

普A.他本来很高兴,等我把这事儿告诉他之后,他的神情马上变得严肃起来。

普B.他本来就生气,根本就没谁去招惹他。

普C:

普C1.他本来身体就不好,得了这次病之后,身子更虚了。

他家本来就不宽裕,从他父亲生病住院后,经济就更紧张了。

普C2.他家本来就不宽裕,偏偏他父亲又生了病,这以后的日子就更紧张了。

他本来家里就没钱,还买那么贵的东西。

他本来就不高兴,你别再给他添烦了。

鲁A.他起先老么欢喜,等着我跟他说哩这个事儿以后,他接着就绷绷起个脸儿来咧。

鲁B.他坐根儿就生气,俺可没惹着他。

鲁C:

鲁C1.他坐根儿身体就不好,长哩场病以后,身子更虚咧。

他家里坐根儿就不宽快,从打他爹长哩病一住院,更紧巴了。

人家了(那)日子真好过啊,家里坐根儿就老么富,这人家俩孩子又都挣开钱咧。

鲁C2.他家里急自不寬快,你看看,他爹又长哩了(那)病,乜个,以后就没法过咧。

你看看他,急自家里没有钱,还买乜么贵了(那)东西。

他急自不欢喜,你别惹活他。

我急自怪麻烦的个心慌,你别乜个闹法,爽快着出去玩的。

(*家里急自老么富,这俩孩子又挣开钱咧。按:该句不成立)

从表1及相关用例可以看出,现今的鲁中北方言中,“急自”一般出现在这样的语义组合关系中:本来就A(A一般为表消极意义的概念,或采用否定词+积极意义词的形式),(即使不B,A尚在一般标准之下)根本无力承受B,若B,则更A。因此,它具有两种不同的表达形式:第一种是“急自A,还B”;第二种是“急自A,别B”。相应地,与普通话中“本来”的其他两种语义组合相对的情况,在山东方言中,分别由“起先”“坐根儿”等与“急自”有聚合关系的词语来承担。这就形成了一对三的局面,在此我们就可以说,从词汇语义学的角度来看,普通话中“本来”的义位义域比山东方言中的“急自”要宽得多,亦即“本来”的语义组合宽泛得多。

与普通话相比,山东方言中的“急自”包容的

信息量要大得多,除有“本来”的理性义外,还兼有

“就……”的意味和表达主观情感的语气意义。为什么表达同样的意思普通话一定要在“本来”后加“就”呢?这是因为“本来”和“急自”各自所属的语义组合本来就是矛盾的:“本来”在表示先时的同时,往往兼有解释前因和引起转折的作用[4](P298),它所在的前后句之间语义上一般是相背的,而“急自”所在的句子则是变本加厉的顺向发展。而普通话中又没有形成与“急自”相当的词语,只好借用“本来”(从山东方言的角度看),但这需要借助于“就”,才能使“本来”进入这种语义组合。《现代汉语八百词》对“就”字的部分释义如下:“4.加强肯定c)就+动/形。主语重读,‘就’轻读,表示主语已符合谓语所提的条件,无须另外寻找。”[5](P281)这里“就”字通过强化主谓之间的联系,使得下句不会再向相反的方向转化,而是仍以这一主题为中心。但山东方言中的“急自”则无须借助外力,它是自足的。同時,该词还包含有强烈的主观情感,所以有的注释者专门注上“表语气”,道理就在这里。

上述讨论或许涉及到了语法领域如词语的分布环境等,不过,我们的视点仍然是在意义范围内,因为表1中词语的分布环境不是从语法功能的角度来划分的,而是以意义的组合为杠杆。同时,根据“语义溢出(semantic‘overflow’)”理论,“一个词经常同某些词语组合则有可能把这些词的内容‘压缩’到该词的意义之中”,“词的潜在搭配有理由看作词位意义的一部分”[6](P613)、[2](P60)。对表明义域的这两类组合,兹古斯塔都称作“使用范围”,并认为它们是词义的第三个基本成分(第一个是指称义,第二个是附加义)。“这种意见并不是所有语言学家都会接受的。然而,对词典编纂者来说,把这些现象和类似现象考虑在内而不管这些现象的地位如何,是极其重要的。即使词典编纂者认为(词的)使用范围不是词义本身的构成成分,他也必须把它看作有关的词怎样使用(或不怎样使用)的具体规则(即不是范畴性的,属于一般的规则),看作是该词所指意义的一部分;结果反正是一样的,词典编纂者必须在词典中叙述限制条件。”[7](P50,57-58)、[2](P60)词语的搭配功能是其义位义域的具体体现,组合受限较多就是义位义域较窄。就此而言,山东方言中的“急自”的义位义域比普通话中的“本来”要窄得多。正是因为存在着这种差异,所以无法用“本来”去“对译”“急自”,只能再加限制条件,丰富其内涵,缩小其外延。非唯不能以词释词,实际上倒是应该“依句辨词”,即结合整句话去理解、分析。同样重要的是,在考察组合关系(“依句辨词”)的同时,还要考察其聚合关系,依据那些在所出现的语义组合关系中与之形成对立和互补关系的词语,来更好地认识被考察词语;通过这些词语的对立、互补关系,来考察其对某种语义组合关系的适应抑或排斥,对这些词语的分布环境具有更为明晰的认识,从而进一步考察这些词语的义域宽窄。特别是当目的语中没有等同义位时,更应这样做。因为有对应义位时,其语义组合是操两种语言或方言的人的共识,如普通话的“如果”与山东方言的“要是”,以词释词足矣;而无对应义位时,其语义组合对接受方来说是空白,山东方言中的“急自”对普通话来说即是如此;要想让非这种方言背景的人真正认识该词,就须将它的语义组合(分布环境)讲清楚,特别是副词、连词等具有篇章连接功能的词[4](P297)。如果换个角度来看,“急自”的语义组合也表现为一定的篇章连接功能,即其所在的小句是粘着的,后边必须跟一个与之有递进意味的小句,二者结合语义上方能完足。我们认为,不讲清楚这些,对这个词的研究就是不完备的。

我们由此可以得到以下启示:貌似相同的官话方言其实相互之间的差距并不小,义位义域已见上述;与此相应地,山东方言中用词汇手段来表现的意义范畴,在普通话中却要用句法层面的手段来完成,通过句内成分在句子层面上实现组合。同时,还有由整个句子所承担的语气意义。而这些在山东方言中均是由“急自”一词来承担的,或者说主要是由它来承担的。这可能是“语义溢出”的缘故,“一个词经常同某些词语组合则有可能把这些词的内容‘压缩’到该词的意义之中”。或许也有发生学上的原因。张谊生在研究“白、空”等十二个副词的时候谈到:“虽然这十二个副词殊途同归,先后进入了近代汉语预设否定副词列之中,但由于各词的原词义各不相同,各有侧重,而这种原型词义总会或多或少地沉淀于各副词的语义成分和附加色彩之中;再加上各词的虚化过程和搭配对象情况不一,从而使得这些副词在否定预设的过程中,不可避免地会附带一些个性特征,显示出与众不同的表义倾向。”[4](P250)急自(紧自)”具有多种变体,关于其字面意义尚无人作出解释,或许是方言词大多音随字变,难可据依。如果试推一下,以“紧自”为其基本词形[8](P188),该词的意思可能就是“只言其本身(就已经……)”,其潜台词是“更何况再加外力”。

那么,义域宽窄的差别又是怎样形成的呢?蒋绍愚先生对这个问题是这样回答的:“人们对客观认识的过程不是机械的、照相式的反映,而是能动地认识世界。世界上的事物、动作、性状极其纷繁复杂,人们不可能逐个地加以指称,而总是要加以概括、抽象,舍弃一些非本质特征,把具有某些本质特征的归为一类。把哪些事物、动作、性状分为一类,把另一些事物、动作、性状分为另一类,这在不同民族及同一民族在不同历史时期都有所不同。与此相应,在不同的语言中以及同一种语言在不同历史时期中,把哪些事物、动作、性状概括为一个义位,也有所不同。”[9]董绍克先生也发表了类似的看法,他说:“由于历史、文化、地理等原因的影响,我国各地域的人们对事物、动作、性状的归类确实存在一定差异,与此相应,在不同方言,把哪些事物、动作、性状概括为一个义位,也确实有所不同。这种不同表现在词义上就成了义域宽窄的差异。”[1](P52)我们所讨论的词语的差异均可以此例之。

最后的问题是,方言中的情况是否与文献相合?我們调查了《聊斋俚曲集》《醒世姻缘传》中的大部分用例,均未发现反例,可知“急自”在文献中的用法与今方言相合,绝不用于前二种语义组合。即无论是古还是今,都不能说“*他急自笑,听说这个伤心事之后,又大哭起来了”,或“*他急自哭,不是我惹的他”,这些都是绝对不能成立的。反倒是第三类表递进的组合,即后有外力使前者变本加厉的,其用例不胜枚举。先看《醒世姻缘传》中的几个例证:

(1)太太道:“新到的物儿贵的怕,你紧仔没钱哩,教你费这个事。”(《醒世姻缘传》第七十一回)

(潜台词:不买东西还没钱用,现在你反倒买了东西来,这样你的手头就会更紧了。)

(2)狄大哥,你听不听在你,你紧仔胳膊疼哩,你这监生前程遮不的风,蔽不得雨,别要再惹的官打顿板子,胳膊合腿一齐疼,你才难受哩!(《醒世姻缘传》第七十四回)

(3)紧仔不中他意,端着个铜盆,豁朗的一声撩在地下,一个孩子正吃着奶,唬的半日哭不出来。(《醒世姻缘传》第八十一回)

冯春田先生研究《聊斋俚曲》后认为,“急仔”所连接的小句之间,具有“承接”“递进”“转折”三种关系[8](P188),录其例如下:

(4)承接:气杀我!急仔江城每待打他,我就替他效效劳罢。(《禳妒咒》)

(5)递进:急仔嫌他年纪大,抓打起来不害嚣。(《翻魇殃》)

(6)转折:极仔想你不得见,又说你去的不光滑。(《翻魇殃》)

首先,冯先生指出的承接例虽然在语法关系上是承接,但其事理关系则是变本加厉,江城常常打丈夫高蕃,现在江城的姐姐又要打他,无异于雪上加霜,程度加深。其次,冯先生指出的转折例其实也有递进意味,想见而见不到,已够心烦,今思念之人又被恶言相加,更令人伤感。此句如果改造成正偏相背关系的复句,应是这样的:“本来(或起先,但不能用极仔)想你不得见,现在见着却不想。”

综上所述,我们以活的方言来印证文献,初步证明了山东方言中的“急自”,无论古今都比普通话中的“本来”的义域要窄得多,其语义组合或句法分布呈现出明显的差异,相应地,其聚合义场的构成也存在着显著的不同。总之,二者分属于不同的方言语义系统,各自具有在自己所属的系统中才得以实现的具体价值,因此,它们无法实现自由对接,“总离不了用译文或解释文字描写对应词的区别性语义特征”[2](P189)。

三、但仔

《山东方言研究》对“但仔”的解释是:

但仔:只要。如:天那天,~有一个好的,也还好过。《墙头记》[3](P377)

这里首先确立“但仔”与对比词语以及它们出现于其中的句式。吕叔湘在《中国文法要略》中指出,“假设句”“推论句”“因果句”这三种句法,虽然各有各的用处,但所表示的是根本上相同的一个关系:广义的因果关系,包括客观的即事实的因果和主观的即行事理由目的等等;以典型的例句而论,这三种句法是彼此相应的[10](P427)。作者认为,“假设”和“条件”是相通的,假设句中前后句的关系是这样的:“后者是否成为事实,视前者为转移,也可以说是以前者为条件,所以这种句法也可以称为条件句”[10](P407)。吕叔湘还指出,“纵予句所承认的是假设的事实”[10](P434)。这里将“因果、假设、条件、纵予(即让步)”句与“但仔”所在句进行比较,具体如表2所示:

表格说明:1.*表示无相应的表达,没有等同的词语,只能用句法层面上的组合来对应方言中词汇层面的成分。见下例。2.**是指“但仔”句子的抽象义尚无名称,以字母代之。

普A.略。

普B.略。

普C.略。

普D.略。

普E.你当时只要稍微跟我讲一下,就不会吃这个亏了。

哪怕你当时给她一点点儿微笑,稍微鼓励她一下,她也不会输得那么惨。

你那天哪怕稍微给他留点儿脸面,他也不会翻脸的。

鲁A.都说这么前儿了(那)孩子,乜不是么,为着他爹略说哩说他,这就跑到他姥娘家去叫不了来咧。

鲁B.你要是愿意去后,早跟我说说儿。

鲁C.你仔要到哩他门里,待承的准差不了啊。

仔该你说哩,他保险就麻麻利利儿地给你办啊。

鲁D.您都不用管,出上我个人就行啊,忙颇儿他七大姑八大姨都来哩咧,我也不怕他,没自他还敢打我吗?

鲁E.你但仔跟俺说说儿,也吃不了这个亏。

你但仔给她点儿欢喜模样儿,她也就输不了咧。

你但仔给他留个面儿,他也翻不了脸。(有时也说“你忙颇儿多少给他……”)

由上文可以看出,在鲁北方言中,“但仔”一般出现在这种语义组合关系中:

要是A,就不B。

仔要A,就不B。

但仔A点儿,也不B。(今已B)

可连一点也不A①,

因为不A,所以B。

从表2可以看出,山东方言中的“但仔”在普通话中没有等同的对应词语。文献与方言的情况比较吻合,如前举《聊斋俚曲集·墙头记》例:“天那天,但仔有一个好的,也还好过。”但释为“只要”则不太贴切,因为其对比项差异太大,如“让步”“限量”等参数都是“只要”所不具备的,退一步说,“哪怕”与此还接近一些。当然,客观地说,根本就没有合适的,因为普通话在这里根本就没有义位,更别说词语了;而山东方言则不但形成了义位,而且还采取了词汇层面的手段来表现——专门用一个词来表示,这就是“但仔”。没办法,普通话只好采用句法层面的手段来济其穷。如上例鲁E中的“你但仔给他留个面儿,他也翻不了脸”,普通话中要说成“你那天哪怕稍微给他留点儿脸面,他也不会翻脸的(普E)”,首先以“哪怕”来大致对应,加“那天”以确定其“后时性”,再加“稍微”来限其量,经过这层层包装,才基本说清了“但仔”的特性。

四、已咱(又咱)

《山东方言研究》对“已咱”的解释是:

已咱:又作“又咱”,已经。如:见哥哥~把各闹打扫了一大堆。《慈悲曲》[3](P385)

我们将“已咱”与“已经”在鲁北方言与普通话中的义位义域差异进行了比较,具体如表3所示:

普A.问:都拖了三天了,到底什么时候才能干完?

答:您别生气,他们昨天已经干完了,只是还没来得及通知您。

普B.他家的房子怎么这么快就盖好了?

普C.他家的房子怎么到现在还没盖好呢?

鲁A.俺了(那)屋已经盖起来咧,您这再给俺送酒将来是他娘了(那)晚点儿咧,要着咋不早给俺啊。

鲁B.您了(那)屋咋已咱盖起来咧,您家里不就是您爷儿俩吗,您又不找人,这可真怪咧。

人家都刚吃哩还没有两口,你咋已咱都吃上咧。

这刚到八点,屋里还没拾掇干净,了(那)客们已咱都来咧,这个,没处坐没处站的,这个咋着办啊?

这么早,你就已咱家去吗?你得再回去,忙颇儿(哪怕)再拾掇两趟棉花啊。

鲁C.你看看,咱找上乜些人,花哩若干的了(那)钱,这就快二年咧,咱了(那)屋到这前儿还没盖起来。

从表3可以看出,“已经”和“已咱”的差别还是很大的。前者在于客观说明,后者则在于主观评判,两者不能对译,“已咱”倒不如干脆说成“这么快(早)就(已经)……”。还需指出的是,山东方言中“已经”和“已咱”是并行的,各司其职,并行不悖,这更可以证明二者的不同。同时,“已咱”一词比较单纯,方言与文献是一致的,这里不再赘述。

五、鲁北方言与普通话义位义域差异的系统比较示例

需要指出的是,上述差异毕竟还比较明显,而词义的差异有些则非常隐蔽。限于篇幅,下面,仅列举沾化方言中几个反映义位义域差异的例子,普通话的材料则依据《现代汉语词典》[11]。为了明晰起见,以下均列表处理,除非必要说解,则一概从略。

《现代汉语词典》对“拆”的解释是:“①把合在一起的东西打开:~信︱~洗。②拆毁:~墙︱把旧房子~了。”在沾化方言中,“拆毁”房子与“拆”字毫无关系,一说到“拆”,人们马上想到的对象是“衣服、被褥等”。这里将普通话与沾化方言中的“拆”类词语进行列表比较,具体如表4所示:

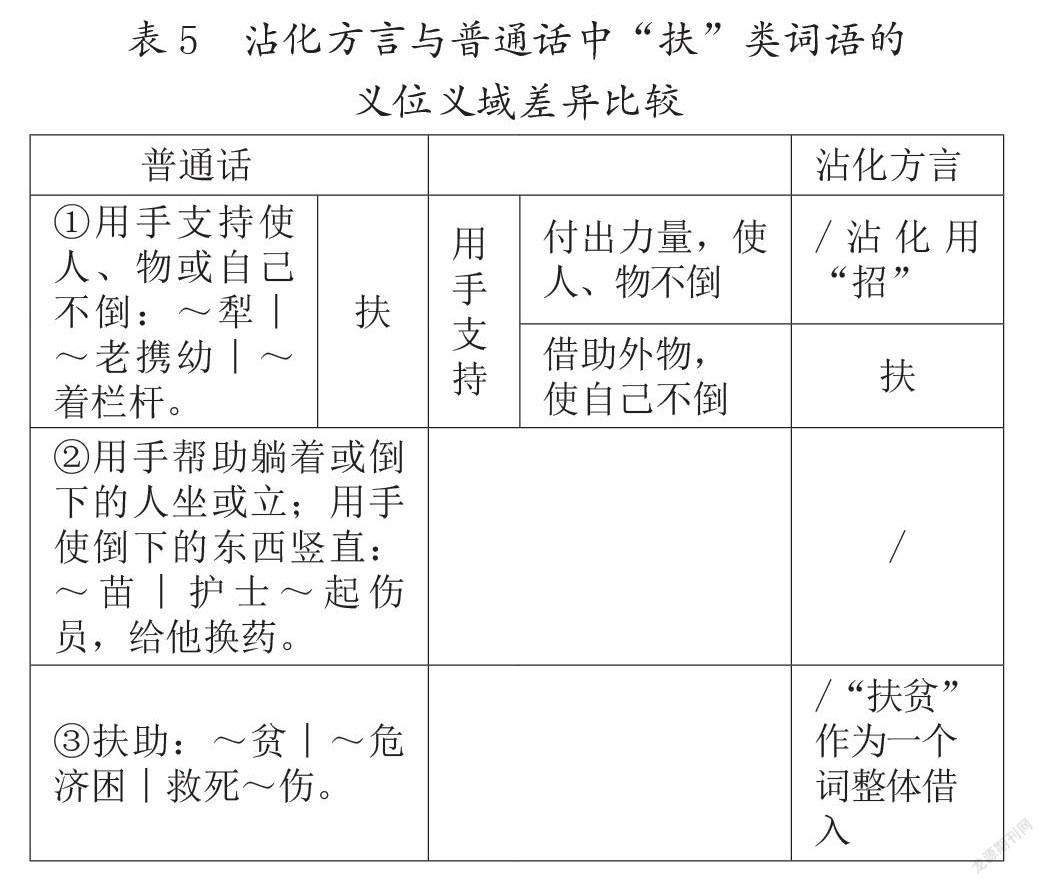

再将普通话与沾化方言中的“扶”类词语进行比较,具体如表5所示:

从表5可以看出,沾化方言中“扶”的义域或适用范围较普通话中要窄。在普通话中,只要用手扶使被扶者不倒就用“扶”;但在沾化方言中,则从被扶对象(他人、外物与自己相对)与作用力的运行方向(是付出力量还是借助外力)上作了严格区分,只有借助外力使自己不倒才叫“扶”。例如:

(7)我看着你脸色不大好,你快着扶着我,千万别摔着。

这里的“你扶我”的意思是“你借助我”。与之相对,付出力量使外物或他人不倒則叫“招”。例如:

(8)他才出哩院身子虚啊,快着招着他,别让他跌倒地。

(9)乜个小牛跑得还不茁壮啊,你略招招它。

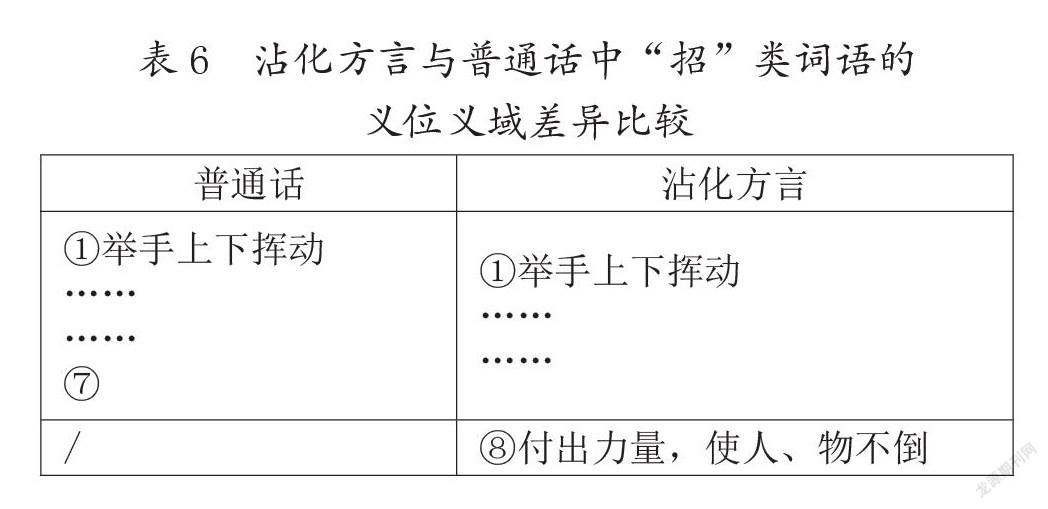

这样,沾化方言中的“招1”便比普通话中多出这一义位,即义位⑧。如表6所示:

从上文的相关例证可以看出,有些词语在普通话与沾化方言中存在着一种特殊的表现,即它们的表面形式是相同的,并且又有一些相同的主要用法,这就造成了一种假象:官话方言内部的词汇差异很小。不过,本文发现,就是这些貌似相同的词语,它们在鲁北方言与普通话中的义位义域上的差异却是很大的。我们认为,尽管在某种意义上,两者可以说是大同小异的,但这里的“小异”却不能等闲视之,甚至于有时都不能称为“小异”,简直是“巨异”。就此而言,官话方言词义系统差异的研究,对近代汉语、普通话和方言研究的深入发展都具有实际意义,应该加强这方面的研究,仅以此文抛砖引玉。

参考文献:

[1]董绍克.汉语方言词汇差异比较研究[M].北京:民族出版社,2002.

[2]张志毅,张庆云.词汇语义学(修订本)[M].北京:商务印书馆,2005.

[3]钱曾怡.山东方言研究[M].济南:齐鲁书社,2001.

[4]张谊生.现代汉语副词研究[M].上海:学林出版社, 2000.

[5]吕叔湘.现代汉语八百词[M].北京:商务印书馆,1980.

[6]Lyons,J.Semantics(Vol.I,Vol.II.)[M].Cambridge:Cambridge University Press,1977.

[7][捷]拉迪斯拉夫·兹古斯塔.词典学概论[M].林书武,等译.北京:商务印书馆,1983.

[8]冯春田.《聊斋俚曲》语法研究[M].开封:河南大学出版社,2003.

[9]蒋绍愚.两次分类——再谈词汇系统及其变化[J].中国语文,1999,(5).

[10]吕叔湘.中国文法要略[M].北京:商务印书馆,1982.

[11]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第5版)[Z].北京:商务印书馆,2005.

On Explaination of Several Words in Shandong Dialect Documents

——And Talking about the Difference of Semantical Systems between One Kind of Mandarin Dialects and the Other

Song Hongmin1,Zhang Hongmei2

(1.College of Literature, University of Ji’nan, Ji’nan 250022;

2.Library, University of Ji’nan, Ji’nan 250022, China)

Abstract:The explaination of “jizi(急自)” in Shandong dialect documents is not satisfactory, which should be caused by the difference between semantics systems of different dialects. And, the differences between semantics systems are mainly evidenced by the differences of sememic domain. The sememic domain of “jizi(急自)” in Shandong dialect documents is more narrower than that in Beijing dialect. These words should be explained through their syntagmatic relations. In fact, the differences between semantics systems of Mandarin dialects are bigger than expected and this phenomenon should be payed attention by scholars. Correspondingly, semantic category of Shandong dialect is needed to be expressed by using the syntactic device in Modern Chinese.

Key words:Shandong dialect;“jizi(急自)”;semantics systems;sememic domain;Mandarin dialects