迈向“互构实践”:西方社会工作实践理念转型及其对中国的启示

2022-02-24王依娜北京大学社会学系北京100091

文/王依娜(北京大学社会学系,北京 100091)

一、导言

“割裂性”是中国社会工作知识体系建构长期以来面临的核心难题之一。它一方面表现为理论建构中的“去社会化”①候利文、徐选国:《社会、历史与制度:迈向社会工作发展的新阶段——2017年中国社会学会“社会工作与社会政策”分论坛会议综述》,《社会工作与管理》2017年第6期。与“专业主义”②葛忠明:《从专业化到专业主义:中国社会工作专业发展中的一个潜在问题》,《社会科学》2015年第4期。倾向、理论与实践之间“脱节”甚至“脱钩”,另一方面表现为实务工作中的“反理论”与“唯经验主义”等倾向。①文军、何威力:《从“反理论”到理论自觉:重构社会工作理论与实践的关系》,《社会科学》2014年第7期。这导致社会工作不仅陷入一种“理论脱离实践,实践难以反哺理论,理论更加脱离实践”的“循环陷阱”,更陷入一种与既有社会分工体系、社区治理场域以及宏观国家战略不完全匹配的“悬浮式发展”困局。②葛道顺:《社会工作转向:结构需求与国家策略》,《社会发展研究》2015年第4期。③侯利文、徐永祥:《被忽略的实践智慧:迈向社会工作实践研究的新方法论》,《社会科学》2018年第6期。与此同时,当前中国社会工作知识体系的建构存在两股核心力量——“实在论”与“建构论”,前者认为知识的本质是实在的并倡导建构一套相对独立的专业性服务方法,而后者认为社会工作应当倡导一种对不同话语背后因素与力量进行处境化理解的知识生成方式。④黄锐:《社会工作一般理论的建构》,《中国社会工作研究》2018年第1期。为了让多种力量共同助力解决“断裂性”问题以及十四五期间更好地发挥社会工作在社会治理、乡村振兴战略、巩固脱贫攻坚成果、各类群体的关爱服务、养老服务体系建设、维护社会稳定和安全等重点领域的专业优势,中国社会工作知识体系的建构尤其需要一种更具整合性与发展性的建构视角。

西方社会工作知识体系经历了从“碎片化”到“相对整合”的建构过程。这一过程既是从“没有理论”到“自觉探寻理论支持”再到“理论专业化”的过程,也是从“理论与实践对立”到二者之间的更深层次融合的过程。理论与实践日益紧密的结合,不仅促进了专业知识体系的建构,也使得社会工作的专业优势更为明显,由此不仅为解决当前的知识体系建构难题提供了可行的思路,也为建构社会工作知识体系提供了一些具体的整合理念与方法。基于此,本文主要围绕以下三个方面展开:一是基于西方社会工作实践理念转型的历史脉络梳理,分析20世纪以来的社会工作知识与实践之间关系的互动变迁过程;二是对西方社会工作实践理念进行归纳比较与逻辑分析,在分析不同实践理念差异及其相互关系的基础上理解社会工作实践的发展趋向;三是结合国内社会工作相关研究,探讨西方社会工作实践脉络与趋势对于中国本土社会工作专业知识体系建构的启示。

二、西方社会工作实践理念的历史脉络

如果将“知识”与“实践”之间的相互关系作为区分各社会工作实践理念之间的“分水岭”⑤马凤芝:《社会工作实践模式的演变及对我国的启示》,《中国青年政治学院学报》2013年第2期。,那么可将社会工作实践理念分为四类:20世纪初的“权威为本”、20世纪中后期的“循证实践”与“反思循证实践”以及21世纪初的“互构实践”。

(一)权威为本

19世纪末至20世纪初,社会工作实践主要依靠宗教理念、志愿行动与道德判断来驱动。20世纪初的专业反思促进了社会工作的专业化建构。1915年,亚伯拉罕·弗莱克斯纳(A.Flexner)发表的《社会工作是一门专业吗?》引发了社会工作研究界对未经检验过的直觉知识和权威知识的反思。他提出了“专业性”的几个标准:“专业在本质上是与宏大个人责任相伴随的智力性活动;专业从科学知识中提取原材料,它们运用这些原材料去实现实践性、明确性的目标;专业具备可通过教育来传授的技巧;专业倾向于自我组织化;专业日益呈现动机上的利他性。”①亚伯拉罕·弗莱克斯纳、胡杰容、邓锁:《社会工作是一门专业吗?》,《中国社会工作研究》2013年第00期。1917年,玛丽·埃伦·里士满(Mary E.Richmond)在其《社会诊断》中提出了“社会诊断”的方法论原则,其核心是“个案式调查”——在研究前期收集个案中的有效证据,并对这些证据进行核实和对比,寻找社会事实“真相”,最后对社会障碍进行解读和定义。作为早期社会工作的实践理念与范式,“社会诊断”以个案为基础,通过寻找、甄别与运用证据的方式生产社会工作专业的独特知识。②玛丽·埃伦·里士满:《社会诊断》,刘振主译,徐永祥校,华东理工大学出版社,2018年,第67-68页。

在专业化反思之前,“权威为本”作为社会工作早期实践理念,经历了一个较为漫长的发展阶段,1915年至1960年的社会工作处于“权威为本的实践”(authority-based practice)阶段。③Rubin A and Babbie E.R,Research Methods for Social Work(7th ed.),Brooks Cole,2010,pp.1-20.艾琳·甘布睿(Eileen Gambrill)认为,“权威为本”的实践主张知识主要来源于权威意见、未经检验的直觉以及经验和名望④Eileen D.Gambrill,“Evidence-Based Practice:An Alternative to Authority-Based Practice,”The Journal of Contemporary Human Services,Vol.80,No.4,1999,pp.314-350.,专家权威的经验与直觉是社会工作知识合法性的主要来源;服务对象通常被视为越轨的和反常的“问题群体”,专家意见通常被视为矫正这些“问题群体”的技术手段。“权威为本”知识来源的有效性主要依靠蕴含在其概念中的两种理念:第一,社会工作是一种需要特殊知识与技能并通过专业资质考核才能担任的工作,公众应当对于无须验证的社会工作知识给予足够的信任;第二,社会工作知识是科学有效、无须验证的,实际上却是缺乏验证的“伪科学”。⑤Eileen D.Gambrill,“Social Work:An Authority-Based Profession,”Research on Social Work Practice,Vol.11,No.2,2001,pp.166-175.

“权威为本”的核心是“知识源于权威而非实践”,当实践与权威相冲突时,实践知识往往让位于权威知识。由于不同专业权威所秉持的观念存在差别,不同权威主导下的社会工作实践“各自为政”,往往难以形成一种更具整合性与推广性的专业知识体系。很多研究也指出了“权威为本”的局限,如约珥·菲舍尔(Joel Fischer)发现诸多社会工作实践缺乏足够扎实、有效的证据来证明其服务效果或其不可替代性⑥Joel Fischer,“Is Casework Effective?A Review,”Social Work,Vol.18,No.1,1973,pp.5-20.,而科恩(Cohen)等指出了“权威为本”其实存在着知识生产与实践之间的“割裂”,并在一定程度上阻碍了早期社会工作实践的拓展⑦Aaron Michael Cohen,P ZoëStavri and William R Hersh,“A Categorization and Analysis of the Criticisms of Evidence-Based Medicine,”International Journal of Medical Informatics,Vol.73,No.1,2004,pp.35-43.,“权威为本”的局限性阻碍了专业性的拓展,进而导向了更深层次的“专业自觉”。

(二)循证实践

20世纪中后期,随着逻辑经验主义科学、现代主义和行为心理学的发展,社会工作兴起一种以“实证性”为基础的经验性临床研究取向,其基本准则是运用有效度的实践方法来检测具体干预效果,如单一个案及小组的研究方法。①Rubin A and Babbie E.R,Research Methods for Social Work(7th ed.).,Brooks Cole,2010,pp.1-20.其兴起的社会背景是20世纪70年代以来的新公共管理运动。新公共管理运动在管理效率、服务质量、科学评估、标准化目标等方面的宗旨,与追求科学性与有效性的循证实践宗旨不谋而合。安娜·夏洛塔·彼得斯(Anna Charlotta Petersén)等认为,两者都秉持一种自上而下、用一般性技巧解决问题的理念②Anna Charlotta Petersénand Jan Ingvar Olsson,“Calling Evidence-Based Practice into Question:Acknowledging Phronetic Knowledge in Social Work,”The British Journal of Social Work,Vol.45,No.5,2015,pp.1581–1597.,因而新公共管理运动为循证实践提供了政策语境,而循证实践也为新公共管理运动提供了具体方法。

20世纪90年代后,“循证实践”(evidence-based practice)作为社会工作的一种实践理念兴起,即一种把实践建立在“实证主义”基础上的理念构想,其理念主要来源于两种主导观念:一是实证主义研究方法,强调通过“化简问题设定”的方式来抽取跨情境状况下社会问题的“核心变量模式”,并通过随机分配的临床实验来检验某种干预策略的实际效果。二是“循证医学”(evidence-based medicine),即把“最佳证据”一丝不苟、清晰且明智地应用于各种实践中的一系列方法,通常会为实践提供一套整洁、有序的步骤,循证医学的系列“实证性操作策略”成为社会工作研究科学性与有效性的重要来源。③David L Sackett,William MC Rosenberg,JA Muir Gray,R Brian Haynes and W Scott Richardson,“Evidence Based Medicine:What It Is and What It Isn’t,”British Medical Journal,Vol.312,1996,pp.3-5.在此影响下,社会工作实践模式从“权威为本”转向“证据为本”,但“权威为本”并未完全消失。

20世纪末至21世纪初,“循证实践”从“理念”走向“实践”,在各类学科实践中迅速拓展为一种行业标准和规范理念。1993年,国际Cochrane协作网成立后,许多学者开始尝试将“循证”理念应用于社会科学领域。1999年,甘布睿首次将“循证医学”的理念引入社会工作领域,循证实践被定位于“一丝不苟、清晰且明智地使用现有的‘最佳证据’来做出有关服务使用者和照护者福利的决策”;她认为在助人的专业中,循证实践是对权威为本理念的替代。④Gambrell.E,“Evidence-Based Practice:An Alternative to Authority-Based Practice,”Families in Society:The Journal of Contemporary Social Services,Vol.80,No.4,pp.341-350.2000年,美国宾西法尼亚大学正式成立Campbell协作网,作为循证实践在社会科学领域应用的国际研究组织,不仅为社会、教育、司法犯罪学和国际发展政策等领域提供一套更为科学严谨的评价系统,还旨在将该系统应用于实践。

2000年后,许多中国学者开始对循证实践的生成与应用实践进行学术探讨。陈树强将西方“以证据为本的医学”和“以证据为本的实践”的产生与发展归纳为4个方面:一是起源于对服务决定和临床实践中变异的研究;二是起源于理论和实践之间所存在的鸿沟;三是起源于专业外部的经济压力;四是起源于道德诉求。①陈树强:《以证据为本的实践及其在社会工作中的应用》,《中国社会工作研究》2005年第1期。杨文登将西方社会工作“循证实践”定义为“社会工作领域将研究者的研究证据、社会工作者的专业技能、案主的独特性三者有效整合起来的一种实践模式”。这一实践包含四个过程:一是理论研究与实践研究分离开来;二是建立批判性评价证据的标准;三是将证据进行分级;四是将研究证据通过网络等有效的方式分发给实践者。②杨文登:《社会工作的循证实践:西方社会工作发展的新方向》,《广州大学学报》(社会科学版)2014年第2期。然而,中国目前在实践领域并没有形成一套统一的应用规范或组织系统。

循证实践的核心是建构一种来源于客观证据的知识体系,这一体系虽然主张独立于理论研究但并不排斥理论指导。在循证实践理念主导下的专业实践可能变得“有章可循”,但理想化的循证实践事实上也面临很多困境:一是在操作层次上,很多不具备收集证据手段与技能的实务者既不能在知识生成过程中发挥多少作用,也难以分析大量的实务证据或将这些证据应用于实务。二是在证据层次上,循证实践往往需要从大量实务证据中获得“有效证据”甚至是“最佳证据”。但社会工作实务证据并不像循证医学证据那样相对客观和稳定,其证据比较庞杂且差异较大,不同情境中所收集的证据是差异化的,甚至同一情境中不同主体所收集的证据也是差异化的,由此引发了人们对于“如何收集、归纳与分析证据”的一系列反思。

(三)反思循证实践

伴随循证实践的发展,“反思循证实践”作为一种“反思性”力量开始出现。反思循证实践旨在批判“完美主义”和“绝对主义”的实践观念。一是在研究方法上,许多研究反思基于证据层次的划分方法和定量方法,有学者认为“循证实践”不应致力于追求“最完美的证据”,而是让参与者学会寻找当前、可利用、较完美的证据。③McNeece C.A.and Thyer B.A,“Evidence-Based Practice and Social Work,”Journal of Evidence-Based Social Work,Vol.1,No.1,2004,pp.5-23.④Bruce A.Thyer,“The Quest for Evidence-Based Practice?We Are All Positivists!”Research on Social Work Practice,Vol.18,No.4,2008,pp.339-345.二是在专业知识上,“循证实践”在评估和干预方面所提供的类似于“治疗处方”的标准被认为限制了专业知识的使用,导致社会工作者不愿自我反省、与服务对象保持距离等问题。三是在操作的可行性上,一些研究发现社会工作循证实践在证据的更新、有效性以及证据层级等方面的要求在实际操作中难以达到,且社会工作者也往往缺乏科学评估证据、批判性反思证据等技巧。⑤Natalie D.Pope,Latrice Rollins,Josphine Chaumba and Ed Risler,“Evidence-Based Practice Knowledge and Utilization Among Social Workers,”Journal of Evidence-Based Social Work,Vol.8,No.4,2011,pp.349-368.⑥Helen Simons,“Utilizing Evaluation Evidence to Enhance Professional Practice,”Evaluation,Vol.10,No.4,2004,pp.410-429.

此外,“反思循证实践”使得一些学者对“证据为本”理念的实践目标、过程与重点进行了“再反思”。伦纳德·吉布斯(Leonard Gibbs)与甘布睿对上述几种常见的批判观点进行了再反思,他们认为循证实践作为一种“过程”而非“事实的集合”,案主作为知情者参与这个过程,降低不确定性是此过程的核心,整合临床专业知识是此过程的关键。①Gibbs L and Gambrill E,“Evidence-Based Practice:Counterarguments to Objections,”Research on Social Work Practice,Vol.12,No.3,2002,pp.452-476.对于循证实践的辩护是一种“再反思”:循证实践是一种理念和方法,而不是一套严格、刻板的步骤,循证实践虽衍生于循证医学,但许多批判者对于循证医学存有误解,他们往往将循证医学窄化为单纯的“证据为王”,但实际上并非如此——循证实践如循证医学一样致力于平衡“科学”与“艺术”的天平,兼顾案主的偏好和行动、临床条件、情境和研究证据。

“反思循证实践”的核心是在反思“证据为本”的基础上建构一种对既有知识的再认识。即便“反思”本身缺乏一定的建构性,也常被批评为一种缺乏科学性的、难以形成整合知识系统的主观知识建构。但仍需澄清的是,“反思循证实践”并不是纯粹的批判主义,并不致力于打破“循证实践”,而是推进“循证实践”朝着不基于权威的、更加人性化且处境化的知识建构方向发展。这一反思不仅基于具体情境,还充分考虑到不同主体所依赖的社会基础、发展条件与可行能力。

三、社会工作实践的“互构性”趋向

21世纪初,社会工作知识与实践之间的关系趋向一种新实践理念,即多主体共同参与实践过程并共同增进知识生产,在协商基础上反思既有知识框架并将反思性知识应用于再次实践,旨在达到知识与实践之间以及实务者与研究者之间的“互构”。这一理念表现在“实践研究”的概念意涵、核心理念及其逻辑关系之中。

(一)实践研究及其三层概念意涵

“实践研究”(practice research)不同于以往的社会工作知识生产模式,是以改进和促进服务实践为目的,以综合研究方法、丰富实践经验与动态研究过程为基础,从实践中建构专业理论体系并反哺于实践的知识生产模式。本文认可谢立中对“实践研究”的理解:“首先,社会现实既不是由外在于个体的规则或结构来维持的,也不是由个体通过自身有意识的行动建构起来的,而是由人们的实践建构出来的。其次,实践既不是由结构所决定的,也不是由人们的主观意识做引导,而是在非意识性知识(习性、实践意识、默会知识、身体技能等)的引导下来进行的。最后,实践具有自身不同于理论逻辑的逻辑,即‘实践逻辑’。实践研究的主要任务就是要解释人们借以建构和维持社会现实的‘实践逻辑’。”②谢立中:《关于实践研究的初步理解》,北京大学-香港理工大学中国社会工作研究中心“社会工作实践研究论坛”会议发言,2021年7月7日。基于此,我们可将“实践研究”概括为三层意涵:一是人们有意识的行动塑造了带有一定特殊性和情境性的知识;二是这一知识并非完全特殊,而是带有一种从特殊性上升为普遍性的法则;三是需要一些专业视角与技能揭示其从特殊性上升至普遍性的“实践逻辑”,类似于张和清所言的“体会的”过程——在理论与实践中不断内化和用心体验,运用自己的身体和心灵对具体的生活处境感同身受,进而生发期望众生“离苦得乐”的愿力,并全身心投入社会改变行动的过程。①张和清:《知行合一:社会工作行动研究的历程》,《浙江工商大学学报》2015年第4期。

(二)实践研究发展历程

“实践研究”既是一种研究方法论准则,也是一种实践指导理念。研究者与实务工作者自2008年以来共同建构了“实践研究”这一概念并将其作为双方合作的基础。2008年,第一届国际社会工作实践研究会议发布的《索尔兹伯里声明》正式提出了“社会工作实践研究”,即一种依赖于情境、弹性可变、自下而上、多主体民主参与和旨在解决实际问题的综合性知识生产模式。②Salisbury Forum Group,“The Salisbury Statement,”Social Work and Society,Vol.9,No.1,2011,pp.4-9.2012年,第二届国际社会工作实践研究会议发布的《赫尔辛基声明》勾画了社会工作实践研究的基本框架,呼吁社会工作实践研究建构其独特的方法论体系。该会议还提出了通向实践研究的两条具体路径:一条是强调实用的、可变的、情境依赖的“具体科学”;另一条则是“第二知识生产路径”,关注“如何实现不同利益主体在实践中的互动、冲突和合作”以及“如何构建协作网络以及营造灵活环境”等问题。③Michael J.Austin,Mike Fisher and Lars Uggerhoj,“Helsinki Statement on Social Work Practice Research,”Nordic Social Research,4(Suppl.1),2014,S7-S13.2014年,第三届国际社会工作实践研究会议发布的《纽约声明》强调了实践者与研究者之间有孕育力的对话④Irwin Epstein,Mike Fisher,Ilse Julkunen,Lars Uggerhoj,Michael Austin and Timothy Sim,“The New York Statement on the Evolving Definition of Practice Research Designed for Continuing Dialogue:A Bulletin from the 3rd International Conference on Practice Research,”Research on Social Work Practice,Vol.25,No.6,2014,pp.711-714.,不仅将实践者、研究者和服务使用者纳入实践研究范畴之中,还将机构管理者和教育者纳入其中。2017年,第四届国际社会工作实践研究会议提出的《香港声明》认为基于东方文化背景发展社会工作实践研究具有较强的必要性,实践与研究的关系走向“认识多样性、发展合作、构建网络”的发展路径。⑤Sim Timothy,Austin Michael,Abdullah Fazlin et al.(13 more authors),“The Hong Kong Statement on Practice Research 2017:Contexts and Challenges of the Far East,”Research on Social Work Practice,Vol.29,No.1,2019,pp.3-9.2021年,在墨尔本举办的第五届国际社会工作实践研究会议推动了社会工作实践从“西方独有”走向“全球共有”的共享发展过程。

进入21世纪以来,社会工作从理论与实践之间的相互“割裂”,转型为更大范围、更具普遍性的理论与实践之间的“互构实践”。一方面,社会工作实践发展模式在面向全球化的同时,致力于探寻一些更为多元、本土与地方的知识经验。另一方面,社会工作知识体系的建构在沟通共识的基础上融合了科学性、反思性、情境性等核心机制,同时将不同利益相关体(被服务对象、服务供应商、政府部门等)、不同国家与地区等纳入理论与实践的互动关系建构之中。因此,为进一步推进社会工作实践发展,需要对“互构实践”理念的复杂性进行更加细致的归纳和梳理。

(三)互构实践的核心理念

基于对“互构实践”有关理念的归纳梳理,我们发现其中包含“美德型友谊”“行动中反思”“情境性和暂时性”“方法综合”“循环性参与”五个核心理念。

1.美德型友谊

美德型友谊是指研究者与实务者相互尊重、敬佩并最终共同获益。欧文·爱泼斯坦(Irwin Epstein)认为实践研究是“一种不断变化的美德友谊”,这是基于他对美国社会工作理论与实务界的观察反思:一方面,研究者往往会用文章来贬低实务者,指责其工作的平庸与不高级;另一方面,实务者往往会认为研究者不懂实践,研究者的成果并不能为他们所用。他借助亚历山大·内哈玛斯(Alexandar Nehamas)的研究,将友谊划分为三种:第一种是实用型友谊(friendships of utility-useful),即一方以另一方的利益为代价或对另一方没有任何利益;第二种是互惠互利型友谊(friendships of mutual benefit),即实践和研究以不同方式平等受益;第三种是美德型友谊(friendships of virtue),即建立在双方相互尊重和钦佩基础上的友谊,即“P=R”,是研究者与实践者之间“互构”的友谊。他认为,美德型友谊相比于其他友谊彰显了更多的包容性、开放性和可能性,是社会工作知识建构所需要的良性专业实践关系。①Irwin Epstein,Practice Research:A“Virtue Friendship”with Ever-changing Definitions,社会工作实践研究的国际对话论坛会议发言稿,2021年11月27日。

2.行动中反思

“行动中反思”将“异质性”和“冲突性”作为知识生成的重要参照,凸显了一种开放灵活的发展观念。唐纳德·舍恩(Donald A.Schön)阐释了以“行动中反思”为理念的实践知识观②唐纳德·A.舍恩:《反映的实践者——专业工作者如何在行动中思考》,夏林清译,北京师范大学出版社,2018年,第17页。:对不同来源的知识、多种研究方法和参与人群保持开放姿态,在“反思性”的基础上建构一种灵活、多元、发展性的知识系统。伊恩·肖(Ian Shaw)认为,社会工作专业知识的生产者不只包括权威专家,还包括研究者、专家和顾问、各级机构的官员、街头行动者、服务对象、特殊利益集团和媒体等在内的“知识代理人”,其主张是否被采纳取决于具体情境中不同对话和立场被接受的程度③Ian Shaw,“Practitioner Research:Evidence or Critique?”British Journal of Social Work,Vol.35,2005,pp.1231-1248.;傅以斌(Flyvbjerg)认为,“在行动中反思”不仅意味着多主体对各种细节更加敏感,还意味着多主体共同思考研究目标、价值和途径,挖掘现象背后的权力机制,挑战既有知识结构以增加良性的社会变迁知识。①Bent Flyvbjerg,Making Social Science Matter.New York:Cambridge University Press,2001,pp.1-22.②Bent Flyvbjerg,“Phronetic Planning Research:Theoretical and Methodological Reflections,”Planning Theory &Practice,Vol.5,No.3,2004,pp.283-306.

3.情境性和暂时性

“情境性”和“暂时性”是知识生产模式的基本特征。吉本斯将知识生产模式划分为两类:一是“模式1知识生产”,即在传统科学体系中按学科及其规范来组织知识的模式,其成果大多发表于大学和科学机构的刊物上,同行评审是保障其知识有效性的前提,由此生产的知识带有一定的稳定性。二是“模式2知识生产”,即跨学科、无等级地组织知识生产关系的模式,吉本斯认为“模式2知识生产”可以塑造“新的职业化”,还可以建构不局限于传统知识与职业门槛的、依据于具体问题的多主体互动机制。③托弗·拉斯马森:《知识生产与社会工作:形成知识生产》,载艾拉-琳娜·马蒂斯、卡蒂·娜丽等:《生态社会工作与社会工作实践》,赵一红主编,迟红等译,社会科学文献出版社,2019年,第308-310页。但由此生产出的知识往往具有短暂性,常会因为新证据的出现或者情境的变化而变化,这就要求研究者具有“实践智慧”(phronesis),致力于探索具有情境性和变化性的知识,并依据具体情境选择不同知识框架以指导实践。④Aristotle,Nicomachean Ethics,Cambridge:Cambridge University Press,2000,pp.1-18.

4.方法综合

“方法综合”将不同研究视角、知识生成机制与介入策略融为一体,阐述了社会工作实践的“系统性视角”。如安娜和简(Anna &Jan)认为,基于多种方法的综合路径已超越循证实践。循证实践是一种过时的、自上而下的、过分信任科学证据的策略,而与此不同的“基于实践智慧的知识”(praxis-based knowledge)是一种变化的、自下而上的、保持知识开放性和去中心化的系统性研究策略,体现在三个方面:一是在应用知识视野上,前者通过标准化、有效的方式来指导社会工作决策,而后者依赖于有经验的社会工作者给服务对象带来不同体验。二是在治理和实施方法上,前者是自上而下的,强调工具理性与一般标准的实施,而后者是自下而上的,强调交往理性和情境知识的系统性应用。三是在评估方法上,前者的评估为了“控制变化”,而后者基于实践智慧评估,如其常采用利益相关者模型,让利益相关者参与到使命确立、制定策略和目标的过程中,让那些在某些环境中无法发声的人发声,让更多的利益相关者贡献其专业内部的知识。⑤Anna Charlotta Petersén and Jan Ingvar Olsson,“Calling Evidence-Based Practice into Question:Acknowledging Phronetic Knowledge in Social Work.”The British Journal of Social Work,Vol.45,No.5,2015,pp.1581-1597.平克斯和米纳汉(Pincus&Minahan)提出了社会工作实践的四个基本系统:改变推动者系统、服务对象系统、目标系统和行动系统,这四个系统对发展社会工作介入的整合过程做出重要贡献。⑥陈树强:《社会工作实践四个基本系统的实践意义再认识》,《东岳论丛》2022年第1期。

5.循环性参与

循环性参与把“科学性”解释为多元主体在特定情境中所进行的一种具有想象力、促进服务对象有益变化的循环性知识生成过程。参与者在循环实践中生产出一种“累进性知识”,约翰·赫伦与彼得·里森(John Heron&Peter Reason)认为“循环性过程”包括四个阶段:一是商讨阶段,研究者、实践者、被服务对象等共同围绕某一问题进行讨论;二是初入实践阶段,参与主体开始各自实施行动并记录过程中自身与彼此的行动过程和经验;三是沉浸式实践阶段,参与主体完全沉浸于行动与经验,或对新的可能保持开放性,或坚持固有的理解;四是分享与反思阶段,参与者分享本次行动的故事与经验,并通过共享获得经验技巧和反思所学知识。这四阶段循环、非连续地进行,当参与主体在初入实践阶段发现商讨阶段的对策不适用于实践时,很可能重新回到商讨阶段。①John Heron and Peter Reason,“Chapter 16:The Practice of Co-operative Inquiry:Research with Rather Than on People,”2001,pp.1-7,https://wagner.nyu.edu/files/leadership/avina_heron_reason3.pdf.循环性参与的核心是发挥参与者的主观能动性,尤其是激发参与者进行“探究”(inquiry)的主动性,从而让其在高独特性、不稳定性和不确定性的情境中发展出一些新的理论、方法或策略。如库尔特·勒温(Kurt Lewin)认为,循环性参与的“行动研究”是行动与研究之间的密切结合,重点关注“什么样的动力和条件带来什么样的效果”问题;②Kurt Lewin,“Action Research and Minority Problems,”Journal of Social Issues,Vol.4,1946,pp.34-46.彼得·里森(Peter Reason)认为,循环性参与关键在于最大限度发挥参与者的批判力、想象力和创造力,避免让研究者陷入根深蒂固的观念或范式,培育其“重新描述”(redescribe)的能力和“说出不同(观点)的能力”以及运用不同方式表达的能力,以一种具有想象力、解决问题的方式取代既有的证明问题的手段;③Peter Reason.“Pragmatist Philosophy and Action Research:Readings and Conversation with Richard Epety,”Action Research,Vol.1,No.1,2003,pp.103-123.唐纳德·A.舍恩(Donald A.Schön)认为,循环性参与目标在于“发展一些主题,让实践者在特定情境下能够建构他们自己的理论与方法”。④唐纳德·A.舍恩:《反映的实践者:专业工作者如何在行动中思考》,夏林清译,北京师范大学出版社,2018年,第17页。

(四)实践研究核心理念之间的逻辑关系分析

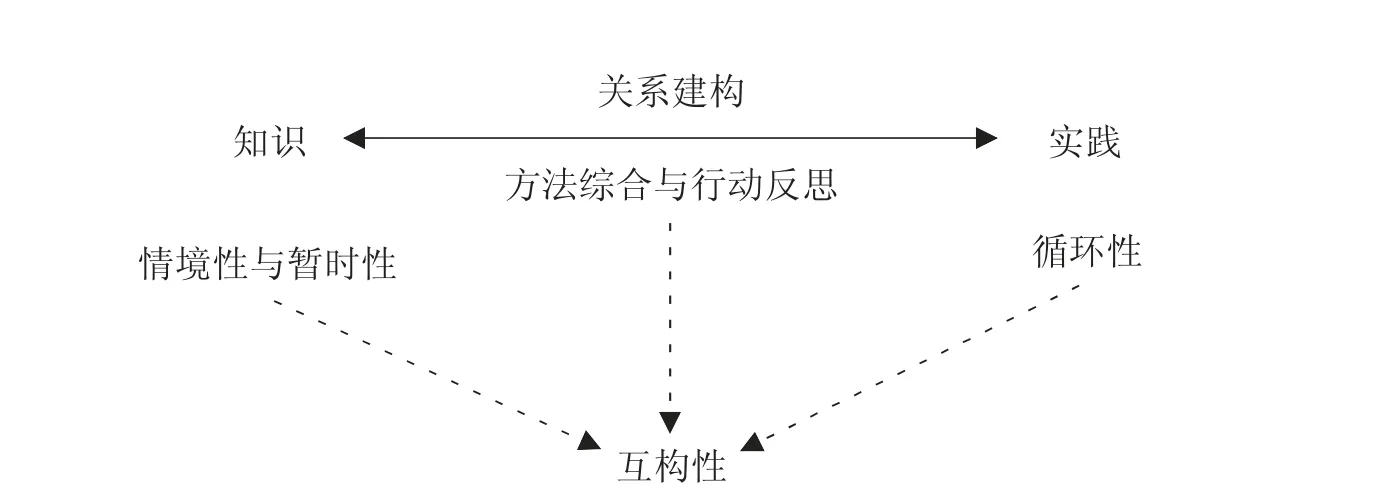

西方社会工作研究者与实践者在“互构实践”理念探寻下,逐步走向一个多主体、多领域、多阶段、循环性的共享发展过程。这不仅是研究者、实践者、被服务者、资助方等多方主体的互构过程,也是“实证性”与“建构性”、“科学”与“艺术”的互构过程,还是“知识”与“实践”在多重时空内的“循环式互构”过程。如果将“知识”与“实践”作为“互构实践”两端,其理想逻辑关系呈现为三个层面(见图1):一是在“知识”一端,研究者和实践者均意识到知识的非固定性、情境性和暂时性。二是在“实践”一端,由多种力量参与的实践不断实现循环,实务者在其中“探究”一些解决问题、巩固成效的方法,研究者在其中“探究”一些新的研究视角与理论。三是在“知识”与“实践”的双向转化过程中,多主体在建构美德性友谊关系的基础上对既有实践过程进行多次反思,在平等协商与理性沟通的基础上共同探寻方法的综合发展,并最终共享发展成果。

图1 “互构实践”的核心理念及其逻辑关系

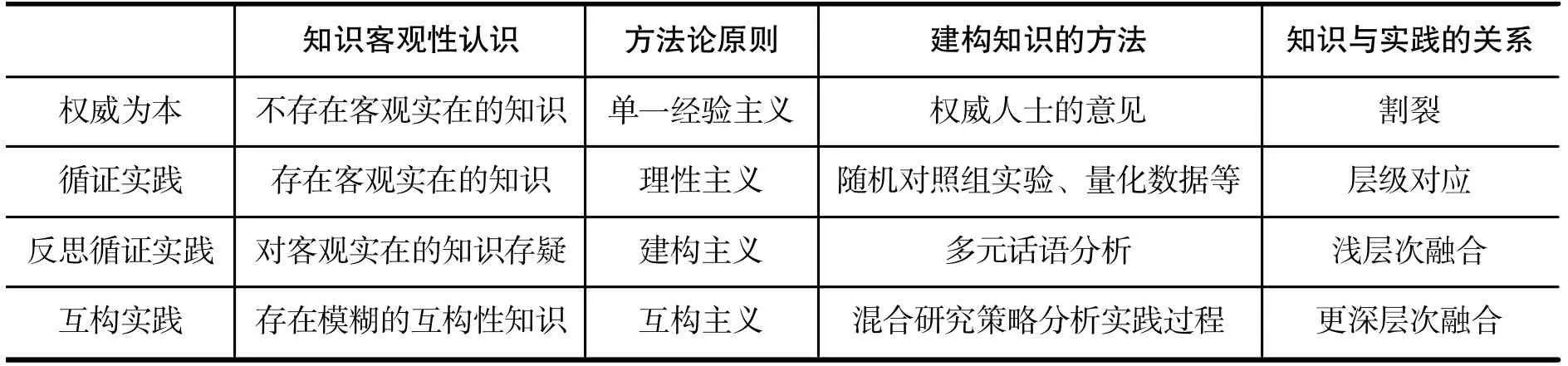

四、社会工作实践理念的归纳与比较

本文基于以下几个方面比较了“权威为本”“循证实践”“反思循证实践”和“互构实践”四种社会工作实践理念之间的差异性并探讨了其关系(见表1)。

表1 社会工作实践理念的归纳与比较

(一)对于知识客观性的认知

对于知识客观性的认知是区分实在论与建构论的核心尺度之一。“权威为本”与“循证实践”均认为存在一些客观、实在的专业知识,属于实在论;而“反思循证实践”对“是否存在一个客观实在、可被认识的对象”存疑,“互构实践”认为存在一些模糊、短暂、需多方对话和探究的“互构性知识”,属于建构论。

(二)方法论原则

“权威为本”基于单一经验主义的方法论原则,即认为社会工作知识为少数权威所垄断,专家意见与直觉是其方法论的核心基础。“循证实践”基于理性主义,认为可以通过科学测量的方法得到同一性证据并由此获得实证性知识。“反思循证实践”基于建构主义,在批判理性主义的基础上将认识的异质性与变化性纳入其方法论体系之中。“互构实践”不归属于明确的“主义”,也有一些学者将其归属为实用主义范畴,其方法论的建构来源于多元主体基于实践智慧的循环实践过程,本文将其归纳为“互构主义”。

(三)建构知识的方法

“权威为本”主张由权威人士依据既有理论和自身经验直觉提供实践指引并以此建构知识;“循证实践”倾向于应用证据层级研究策略,优先选择“较高层级”的方法来建构知识。“反思循证实践”主张通过分析多元话语的方法来建构知识,不仅对多元主体所认可的同一事实或不同事实进行归纳分析和比较,还分析不同话语知识背后的社会结构。“互构实践”主要采用混合性研究策略分析实践过程,实践者与研究者在协同参与的循环过程中生成“实践智慧”,其建构知识的方法比较灵活和开放。

(四)知识与实践的关系

“权威为本”割裂了知识与实践。“循证实践”建构了知识与实践之间的一种实证性、层级性的稳定关系,其可拓展性较强但需要系统性的证据支持,易被研究者和实践者“刻板化”或“简化”地理解。“反思循证实践”具有初步的理论反思性,其反思性意味着实践者与研究者对理论与实践之间的关系在沟通中实现了更深度的思考,也意味着知识与实践的浅层次融合,但其将认识与方法建立在“差异性”的基础之上,因而难以建构一种共识性、综合性的方法论体系。“互构实践”强调参与的多元性、实践的反思性、方法的综合性与过程的循环性,这使得研究者与实践者在多次沟通过程中反思理论与实践之间的辩证关系,由此实现了知识与实践之间更深层次的融合,但其知识生产也存在“暂时性”的局限。

(五)四种模式的关系

西方社会工作实践历程呈现了上述四种模式之间的不同组合。四种实践模式既呈现了四种社会工作实践的基本理念,也呈现了四种社会工作知识生成的模式。它们之间并非相互独立,也并不一定构成取代或进化关系,更可能处于一种相互勾连、复杂交织的关系网络中,由此构成了社会工作知识体系生成的共同体。

五、对中国的启示

如何处理“理论”与“实践”之间的“割裂性”问题,一直是社会工作知识体系与理论建构所面临的核心议题。西方社会工作实践理念的转型历程与“互构实践”的趋向为重构中国社会工作知识共同体提供了重要发展经验。“互构实践”作为西方社会工作实践理念发展的核心趋向,面向更加系统性、科学性、证据为本的专业知识体系建构,同时也面向基于“社会性”与“主体性”的专业知识体系塑造,不仅为社会工作实践提供了一些更具动态性、整合性和反思性的技术性策略,也为社会工作理论的建构提供了一个更为灵活且具有想象力的“发展性视角”。

结合国内社会工作实践现状与研究,本文认为西方社会工作实践理念的转型历程与“互构实践”的趋向带来以下启示:

首先,树立促进“知识”与“实践”之间深度融合的意识。中国本土研究已为促进“知识”与“实践”之间的“深度融合”提供了一定的专业理念与发展思路。许多中国学者的研究共同导向了“互构实践”的发展思路,如多主体参与实践过程并生成本土知识的“实践性知识”①安秋玲:《实践性知识视角下的社会工作本土化建构》,《华东师范大学学报》(哲学社会科学版)2013年第6期。、综合和统一社会工作实践理论的“一般理论”②黄锐:《社会工作一般理论的建构》,《中国社会工作研究》2018年第十六辑。以及基于中国本土知识对西方多元知识进行反复性论证与“创造性转化”③潘泽泉:《社会工作本土化:社会工作本土知识建构如何可能》,《社会工作与管理》2014年第1期。。西方经验与中国本土研究共同表明,“互构实践”是一种需要长期树立的指导理念与实践意识,是一种将多重“复杂性”融为一体的“理想型”观念,包括“主体间互构”“研究方法间互构”与“实践与研究间互构”三重基本意涵,其核心是在实践与研究之间反复磨合、持续循环与多重反思的过程,研究者与实践者基于“美德型友谊”根据具体情境的变化采用最合适的研究策略,直至得出解决实际问题的、达到服务对象相对满意的、生成“相对饱和的知识”的策略与方法。这不仅意味着研究者需要对不同理念有更为多样性的理解与“合适性”研判,还意味着不同情境中的“实践智慧”被更加敏感地捕捉并被纳入本土知识生产结构之中。

其次,拓展基于“主体性”与“社会性”的本土反思性知识结构。中国社会工作研究历来重视本土专业知识的建构与重构:一方面,中国传统思想体系与价值系统作为“本土思想”为建构社会工作知识体系提供了宝贵资源④何雪松:《重构社会工作的知识框架:本土思想资源的可能贡献》,《社会科学》2009年第7期。;另一方面,既有的社会工作知识体系不断被反思性重构,基于“主体性”与“社会性”的反思性知识结构受到越来越多的重视⑤徐永祥、杨威威、徐选国:《社会性、主体性与社会工作知识结构及实务模式的反思性建构——来自福柯的启示》,《社会建设》2018年第4期。。西方社会工作实践观念转型为促进“知识”与“实践”关系耦合提供了知识建构层面的经验。西方经历了从“权威主义”“证据为本”“反思循证实践”向“互构实践”的转化,理论与实践之间由“割裂关系”转变为“更深层次的融合关系”,“互构实践”的新发展理念意味着社会工作知识系统的生成是一个内在于社会的、持续的“本土化”过程。由此我们一方面应基于地方“主体性”建构更加具有流动性的知识体系;另一方面,在回应“社会性”议题的同时重视普遍性知识的生产以及反思性知识对于既有知识的重塑。

最后,进一步发挥“专业知识共同体”在长时段、持续性实践过程中的角色功能。当前中国社会工作实践正从“嵌入性发展”⑥王思斌:《中国社会工作的嵌入性发展》,《社会科学战线》2011年第2期。与“镶嵌式自主”⑦徐选国:《在何种意义上谈“嵌入”:社会工作嵌入性发展再思考》,《中国社会工作》2016年第11期。转向“融合性发展”⑧王思斌:《我国社会工作从嵌入性发展到融合性发展之分析》,《北京工业大学学报》(社会科学版)2020年第3期。,从“完全依附于行政系统”到开始独立思考和初步“理论自觉”,再到与行政系统的“深度融合”与进一步的“理论自觉”,研究者与实务者当前面临的难题包括如何克服“互构实践”理念框架中的“知识暂时性”与“多领域边界模糊性”“多主体协同困难”等。未来还需要对实践的具体过程、主体及其关系进行更加系统性、处境性和更为鲜活的实践研究,通过长时段、持续性的“互构实践”来推进实践智慧的效果发挥和理论总结,从而发挥社会工作在不同领域内的专业优势,推动中国式社会工作专业知识系统与理论向纵深发展。